“246”产业发展背景下宁波市基层工信管理队伍建设的思考

2019-12-16林林杨伟超

林林 杨伟超

摘 要: 我国改革开放的各项工业政策的落实离不开基层工信管理队伍。近年来,宁波更是相继出台了一系列鼓励“246”万千亿级产业集群培育的工业工程。然而,全市基层工信队伍的提升却较为缓慢,不能适应工业快速发展的需求。分析了近年宁波基层工信管理队伍的现状、原因,并提出利用“胜任力模型”,抓主要矛盾,在新形势下加大力度培育基层工信管理队伍的若干建议。

关键词: 智能制造; 工信管理队伍; 胜任力模型

中图分类号: F272 文献标志码: A 文章编号: 1671-2153(2019)05-0095-04

产业兴则经济强。从2018年开始,宁波以“246”万千亿级产业集群培育工程构筑产业体系新支柱,加快建设现代化经济体系。众所周知,本土企业和工业制造业的发展,离不开各级政府重大政策的出台和有力扶持,而每一笔工业资金(补贴和激励)的发放,基层工信管理队伍都是“第一经手人”,是落实各项工业政策的“最后一公里”。为全面掌握基层工信管理队伍现状,基于对基层工信队伍及相关重点服务对象企业的走访,我们梳理了在当前“246”产业提升背景下基层工信管理队伍的现状,主要存在的问题,并提出了若干建议。

一、宁波市基层工信管理队伍现状

(一)具有工办经验人员配备数量严重不足

调研中发现,基层工信队伍的强弱和配备人数基本与各区域产业发达程度、工业产值大小呈现正向关系,北仑区、镇海区等产业发达区域人员配备“相对充足”。尽管如此,“相对充足”的前提仅是基于整个服务区管理服务团队而言,就具体的面向工业(含制造服务业)的具有一定经验的工办人员数量而言,可以为企业提供建议、方案、帮助企业衔接产业政策的人员仍极度稀缺,通常只有街道、园区的书记、主任等具备与企业家有实质意义交流的工作能力,其他大部分基层工作人员主要负责收集各项数据和承担窗口服务,远未达到高质量服务企业的能力。初步统计,全市工办平均人员为9人,但真正从事工业管理服务的人数实际平均不到2人,乡镇(街道)联系经信局的工办人员没有超过2人的,个别甚至少于1人。项目组编写了《宁波市基层工信管理队伍现状调查表》,计划请各基层单位联系经信局的工办人员填写,但后来发现,市级经信委工作人员在实际工作中通常“联系”不到基层“最后一公里”,也只能通过各区县经信局传达“精神”或“文件”。

(二)基层编制类型复杂,队伍稳定性不强

我市乡镇(街道)、工业园区、创业园区等工办一线基层编制较为复杂,既有公务员,亦有事业编制、企业编制和临聘人员等。多数基层同时拥有三种编制类型,但具有行政公务员编制和事业编制的工作人员稀少。以某大型工业示范社区为例,社区服务对象为超过100家大型工业企业,除了书记1人为事业编制外,其余基层工作人员6人均为临聘人员。类似的编制情况在新设工业园区和创业园极为普遍。据经信委2014年《专报信息》显示,全市137个乡镇(街道),共有工办人员1275人,其中在编人员为985人,编外人员290人,约为3.4:1。此次调研组在走访中发现,这组数据恐怕只适用于成立时间较久的老乡镇(街道),对于成立时间较晚的新型工业社区及创业园区,编外工作人员数量远超编制人员数量。不同编制人员之间,人员流动困难,岗位职责不清晰,增加了管理团队的难度,也影响整个干部队伍的稳定。走访中有工业园区反映一线临聘工作人员,有的边工作边考编制,两三年考不上编制,就直接换工作了,因此团队难以培养,更难以稳定;有的大学生把社区、园区工作当“跳板”和实习,这样的临聘员工不具备很深的岗位认同感,很难为企业提供专业的服务。

(三)日常事务性工作繁杂,工作职责界定不清

走访中多数乡镇(街道)工办职责不清,并无工办人员定岗或岗位聘用说明;日常事务工作繁杂,至上而下的各类考核多,需要具备的综合能力要求很高,党群、扶贫、税收、环保、各类争先,面面俱到、疲于应付;针对企业的工办工作人员管理范围也很宽泛,既要指导企业各种申报、服务企业发展,又要负责消防、劳保、环保、财税等诸多事项,平时要应付上级部门安排的工作,多数乡镇(街道)工办人员除了较为繁重的各项考核任务,还要耗费大量精力承担“联村”任务、“党群”和各项“文明”服务。

(四)专业化人员缺乏,上升空间受限

近年來,工业镇长政治地位呈下降趋势,参与重大事情决策少,发言分量较低,上升空间受限,多数人长期未能提拔。初步数据统计,基层工办“老弱病残”现象突出,且女性居多,女性和男性的比例超过5:1;在就业人员的学历上,乡镇(街道)工办队伍低学历人员较多、具备经济、统计或理工专业背景人员占比不高,专业化服务能力受到较大限制;在业务培训方面,上级部门组织的专门针对工办人员的系统性、专业化的培训普遍较少,主要培训“领导在参加”,基层人员培训不到,基本只能传达到一点精神。针对“智能制造”、“246”产业政策等的理解,暗访中多数一线员工仅表示学习过“精神”,“我们也只能按文件办事”,鲜有能够创新的机会,而由于个体差异和人员数量有限,上一级管理很难设定“服务多少家工业企业”的明确任务,在为企业的服务过程中也存在着“有心无力”的情况。

二、宁波市基层工信管理队伍存在问题的主要原因

(一)社会价值观更加“务实”,导致更多人选择“明智”

过去10年,中国整个社会的价值观都在随着“疯狂”的房地产业变得更加“务实”。政府在日益增加的财政赤字面前更加“务实”地卖地增加收入,老百姓更加“务实”地买房结婚,工业企业辛辛苦苦做了一年也不如老板娘炒一套房。教育也很“务实”,在“严进宽出”的大学教育背景下,老师学生都很“务实”,毕业率和就业率都接近100%,但真正能为社会所用的,具备一定专项才能的,价值观正确、肯吃苦且具备思考力的人才少而又少。毕业大学生各项素质不升反降,这些人到基层以后,仅有极少数对工业服务有认同感,多数吃不了苦,也不具备独立工作的知识素养和行为素养。调研走访的基层临聘人员工资都在3000-4000元,这个工资基本为宁波市平均工资的低水平,能在这个工资上长久干下去的独生子女大学生非常少,因而基层男性更少,大多数人作为跳板,或者生育孩子,在这种环境下他们很难沉下心来服务企业。

(二)政府的产业发展重心有所偏移

政府的产业发展重心从实体经济职能转向社会管理职能。暗访中具有一线几十年工作经验的工办人员感叹:开发区刚刚建设的时候,基层工业服务人员基本上每天都在和企业打交道,帮助企业出谋划策,唯恐企业做不起来;现在工办人员和企业之间的隔阂比以前大多了,企业不想政府打扰,不欢迎各类“接待”。转变后的政府社会管理职能主要体现在拆迁、维稳、安全、环保等项目,每一项但凡“服务到”,都要企业用利润去“弥补”,而今天的市场竞争强于10多年前10倍有余,企业稍不留神就要破产,不少“务实”的企业家选择与政府保持适当“距离”。

(三)历史遗留原因和考核激励政策缺失

世纪之交的乡镇机构改革,乡镇企业管理局拆并,不少基层工办工作处于无明确上级部门指导、或者同时可由多个上级部门指导的状态,工作职责的范围明显宽泛和扩大。各级政府和乡镇街道的考核一直是GDP、工业产值、税收或财政收入,一线并无针对“工业服务”的考核和激励措施,使工业服务团队很自然地淡化了工业服务,也使个别的服务偏向大型便于领导“视察”的企业,中小企业很难感受到政策的“实惠”。暗访中老工办人员表示,以前地方财政税收留成的部分可以用于激励、灵活处理,虽然不能杜绝腐败,但是整个服务企业的氛围是“大家都愿意服务企业”,近年,地税留成上缴,地方防腐倡廉建设、公款的各项“严禁”一出台,不少有经验的临近退休的基层人员抱着“不做不错”的观点,喝茶看报,而“服务企业”和“花钱”的事情却要面对严格的财务审核和巡察组的问话,所以政府人员也“懒得出来”了。

三、提升宁波市基层工信管理队伍的对策和建议

(一)利用“246”的政策抓手壮大基层工信队伍

宁波工业总量在浙江居首,民营经济发达,现已成为长三角南翼经济中心和国家先进制造业基地。近年来,宁波的制造业正加速从制造向智造转身,其产业结构也从中低端向中高端延,已经初步形成“铺天盖地中小微企业”和“顶天立地龙头企业”协同发展的良好格局。在“246”的大背景下,宁波市计划对重点产业、重点领域给予“滴灌式”支持,提供全方位服务和保障,包含每年数十亿级别的财政资金支持。而如何用好资金,并做好“最后一公里”的项目收集和审核发放工作,是本轮巨额财政投入的重点。“246”方案中的“万千级产业集群”、“基本形成集聚高层次、网络化、全链条的研发创新网络体系”、“培育一批行业骨干企业、单项冠军企业以及‘专精特新企业”等,无一不是与企业打交道,无一不需要基层工信队伍的对接与落实。调研组建议,要大力投入“最后一公里”的团队建设。如能设立基层工信队伍专项建设基金,把一部分的投放资金用于基层队伍的建设,提升团队的能力,提升专家的比例,或能从根本上解决基层服务人才的不足和服务能力的缺失。

(二)引导人才向基层一线流动、选好基层一把手

党的十八大报告提出,加大创新创业人才培养支持力度,引导人才向基层一线流动。人才资源是第一资源,人才资本是最大的资本,要实现基层服务制造业质量跨越式发展,迫切需要强有力的人才支持。服务于基层的人才是人才队伍这座“金字塔”的基座,向下根植于人民群众的需要,向上支撑着国家机器的运转。基层人才的工作积极性、有效性和稳定性,对整座“金字塔”都有着决定性的影响。基层一线由于条件有限、信息相对闭塞,人才不能引进来,导致基层服务团队发展跟不上时代趋势,无法满足当地制造业发展的需要,因此,抓好了基层人才工作,也就抓住了提升制造业服务的“牛鼻子”。有必要投入精力改善基层的工作环境、创造更广阔的发展空间,可以把“下基层”的挂职待遇等同于援疆、援藏、援边的待遇,各项政策向愿意“下基层”的人员倾斜。同时,在基层干部任命中“一把手”的选择至关重要。“慈不带兵、义不行贾”,基层领导不仅需要高格局和业务能力,还需要具备引起他人信任的能力、激励引导他人的能力、沟通并推销思想的能力、倾听和承认错误的能力、以及制定计划和坚忍不拔实现计划的能力。只有重视一把手的任命,才能充分发挥基层战斗力。

(三)加快建立基层队伍的绩效考核体系

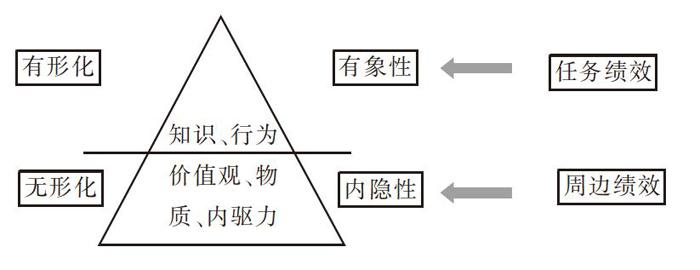

“胜任力模型”是适用于基层绩效考核的可靠考评体系。20世纪70年代,McClelland(1973)[2]首次提出“胜任力(competence)”的概念。由Spencer & Spencer(1993)[3]基于数据库构建的“胜任力冰山”模型由“知识、技能”等水面以上“应知、应会”部分和水面以下的“价值观、自我形象、个性、内驱力”等情感智力部分构成[4],决定一个岗位的胜任力水平的通常不是“显性”的学历、证书,而往往是其他“隐性”的能力,如团队领導力、沟通能力、价值观等[5]。

要衡量绩效考核的“绩”,首先必须“定岗”,也就是给每个岗位规定工作的职责和范围,哪些是岗位要求的知识、技术影响的、显性的“任务绩效”(或“职务绩效”),哪些是受到工作经验、能力影响的、隐性的“周边绩效”。基层工作因势因时而变,基层工作人员的绩效与企业人员或者技术人员的工作绩效相比,边界与任务并没有那么清晰和明确,也很难判断工作有效或者无效,有些工作职责相互交叉,边界模糊,因此“周边绩效”的概念在基层队伍的工作考核中显得很重要。在基于“胜任力模型”的考评体系中,“接近目标”和“达到目标”的考评已经基本满足“任务绩效”的要求,能做到“超出目标”,要求个人精力充沛、有担当的责任感、有感召力,这些能力其实就是“周边绩效”,可以通过“自评”、“互评”和“领导评定”得出相对合理的“综合绩效”。由“周边绩效”决定的综合绩效评定可以作为基层胜任力的考核的重要参考。

(四)改进晋升制度、优化薪酬结构

评价结果如何运用,是考量评价效力如何的重要指标。对基层管理人员来说,最好的工作激励,就是将职务升降制度、考核制度的完善和其职业生涯规划联系在一起。首先,要严格执行考核结果对其工作岗位和职务升迁的影响,让所有被考核者都意识到,考核只是手段,而考核结果才是最重要的。其次,要实现晋升途径多样化,引导基层工作人员进行横向职业发展,基层长期重复性工作容易消磨工作热情,此时,就要重视鼓励其多渠道发展,增加其工作的新内容,帮助其实现其他价值。再次,完善竞争上岗和公开选拔制度,尽量减少单纯的“论资排辈”现象。最后,优化薪酬结构,体现工作业绩,薪酬设计的目标应是“对内公正性和对外竞争性”的结合,以充分体现基层人员的业绩:一是将业绩和考核成绩与薪酬挂钩;二是特定技术性岗位,可参照市场薪酬制度和水平,实行年薪制,根据需要招收的高水平科技人才就职技术或国际化程度要求很高的岗位,都可以单列“特殊人才津贴”,以体现他们的工作贡献。

(五)开发系统性、模块化的基层“育人体系”

历史原因和行政编制使得基层的很多客观问题无法在短时间内获得解决,而当前“246”产业政策各项推进工作,又使得真正了解智能制造或有制造业经历的基层工作人员供不应求。“铁打的营盘流水的兵”,针对当下基层队伍的流动性和服务能力欠缺的短板,很有必要形成一套系统性、模块化的基层工信管理队伍“育人体系”,有必要设立专项资金用于基层服务人员的学习和培训,参照高校“学分制”,以“模块化”思路培养基层工信队伍。一是要尽快为工信管理队伍的新人提供有针对性《工作指导手册》,让在岗人员用较短的时间内学习“共同科目”,并针对岗位的不同学习“专业科目”。要在基层队伍中建立起“学习也是一种待遇”的意识;二是常规培训和专门培训的结合、理论教学和实践教学的结合,要与智能制造协会、团体、高等学校合作,建立起固定的基层培训基地;三是要针对基层个体特征,建立完善的培训档案和计划,使基层管理人员成为具有创造和竞争能力的“学习型个人”;四是要加强对学习结果的运用,通过学习考试和考核,将表现突出的学员及时地提拔到领导岗位上去,或交流到更重要的工作岗位上去,满足基层人员的成就,也是对基层管理班子参加学习的主动积极性的正向强化。

综上所述,无论是“产业争先”、智能制造的推进,还是当前部署开展“246”产业集群建设等重大行动,作为“最后一公里”执行人,基层工信管理队伍对我市各项产业升级的顺利推进发挥着不容忽视的重要作用。尽管基层工信管理队伍目前还存在很多客观问题,但切实保证该队伍的发展壮大已经直接关系到改革开放和我市各项政策的落地。借此“246”产业集群政策落实的重大历史机遇,如何壮大基层工信队伍,提升服务能力,将是关系深化改革开放千秋大业的重要议题。

参考文献:

[1] 宁波市科技局. 推动科技与“246”产业集群同频共振[J]. 宁波通讯,2019(8):48-50.

[2] McClelland. D.C. Testing for competence rather than for intelligence[J]. American Psychologist,1973,28(1):1-14.

[3] Spencer L. and Spence S. Compentence at Work:Models for Superior Performance[M]. John Wiley & Sons,Inc.,1993.

[4] 徐峰. 人力資源绩效管理体系构建: 胜任力模型视角[J]. 企业经济,2012(1):68-71.

[5] 黄文韬. 人力资源绩效管理体系构建: 胜任力模型视角[J]. 管理观察,2016(33):32-36.

[6] 耿玉姣. 胜任力模型视角下人力资源绩效管理体系构建研究[J]. 市场观察,2016(2):252-253.

[7] 武彤. 大数据时代下企业人力资源招聘体系的构建——基于胜任力模型视角[J]. 中国商论,2018(24):9-11.

Construction and Consideration of Ningbo Management Team

of the MIIT under the “246” Industrial Plan

LIN Lin, YANG Weichao

(Ningbo Polytechnic, Ningbo 315800, China)

Abstract: The implementation of various industrial policies since China's reform and opening up depends crucially on the management team of the Ministry of Industry and Information Technology (MIIT). In recent years, Ningbo has launched a series of industrial projects to encourage “246” industrial clusters. However, the upgrading of local MIIT management teams is relatively slow, which may not meet the needs of rapid industrial development. This paper analyzes the current situation of the local MIIT management team and its reasons, then it puts forward some suggestions on using the competency model to grasp the main contradictions and intensify efforts to cultivate local MIIT management team under the new situation.

Keywords: intelligent manufacturing; management team of the MIIT; competency model

(责任编辑:刘彩珍)

收稿日期: 2019-08-08

作者简介: 林林(1981-),女,讲师,博士,研究方向:应用经济学。