基于“过程-结构”视角的环境合作治理模式比较与选择

2019-12-16李胜裘丽

李胜?裘丽

摘要 生态文明建设是中华民族永续发展的千年大计,也是当代中国公共治理中极为紧迫而又突出的薄弱环节。围绕着如何打破“公地悲剧”和实现环境公共品的有效供给,学界提出了科层型、契约型和网络型三种合作治理模式。在总结三种模式基本特点的基础上,文章从“过程-结构”的视角出发,通过阅读大量文本案例和结合一定的实地研究,精选出太湖流域的河长制治理、库布齐沙漠的修复治理以及三江源曲麻莱县巴干乡的虫草与垃圾治理等三个现阶段环境合作治理的代表性案例,深入分析了三种环境合作治理模式在具体实践情境中的选择和运行机理、比较优势和局限,并讨论了特定情境下环境问题与治理模式的契合性。研究表明,环境合作治理模式的选择是既定制度(政策)、结构与作为能动者的组织、个人互动的结果,对环境合作治理模式优劣的评价不能脱离特定的情境和场域,每一具体的合作治理模式都有其特定的功能、局限与适用条件。研究同时表明,环境合作治理模式的选择必须适应特定环境问题的物理、生物和社会属性,必须和需要解决的问题及所具备的资源禀赋相匹配。最后,文章从政府的“元治理”、互信契约、利益共享和社会资本的角度提出了不同环境合作治理模式所“共享”的增进合作的规则及条件,认为环境问题的特殊性决定了政府必须摒弃以自身为单一主体的环境治理模式,并积极推动各种适用于不同情境的环境合作治理模式,以积累更多的推动环境治理集体行动的社会资本和提高整体性治理能力。

关键词 过程-结构;环境合作治理;模式;案例

中图分类号 C939 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2019)10-0043-09 DOI:10.12062/cpre.20190616

改革开放以来,中国的发展型国家战略取得了巨大成功,为世界经济发展提供了中国样本和经验。然而,在“中国模式”的话语背后,以空气污染、水污染、土壤污染和生态退化为代表的环境问题的多发,仍突显了政府“单核治理”的能力短板。据《2017年中国生态环境状况公报》,在全国338个地级及以上城市中,有239个城市空气质量超标;在2 591个县域中,生态环境为“优”和“良”的县域分别只有534个和924个,“优”和“良”的县域面积仅占国土面积的42%。面对经济增长过程中的巨大环境压力,十九大报告中提出,要“坚持全民共治”和“构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系”。学界也普遍认为,环境问题的解决必须依靠多元主体之间的合作。然而,既有研究大多局限于从理论上论述环境合作治理必要性,认为合作治理比单一主体的治理更有效率[1-3],或是偏重于从静态角度以公海渔业资源、森林、空气污染等为案例对某一治理模式的优势进行分析[4-7],奥斯特罗姆则在分析瑞士和日本山地牧场及森林资源等的基础上提炼出了共享资源(commonpool resources)成功治理的原则[8]。这些研究对推动环境合作治理理论与实践进展具有不可或缺的积极作用。然而,一方面受限于不同国家的具体情境,研究的部分结论(如产权私有化)等政策主张并不完全适用于中国的现有国情,另一方面的不足之处则在于多数研究都忽视了从动态角度比较多元主体交互、外部环境及制度变化对环境合作治理模式选择的影响,也忽视了不同环境问题的性质及其所处情境对环境合作治理绩效的影响,以至于关于环境合作治理模式的研究尚缺乏——尤其是缺乏关乎中国的扎实的经验验证,导致人们在面对和处理具体环境问题时,对到底应该采取何种或以何种合作治理模式为主,如何弘扬或规避不同合作治理模式的利弊并将之有效推广等问题尚存在不少迷惑之处。基于此,本文从“过程-结构”视角出发,将环境合作治理的选择与运行视为特定社会结构、制度与行动者互动的动态过程,并遵循案例研究的基本方法,借助三个案例分析,试图以此勾勒出特定环境问题与情境下不同环境合作治理模式的缘起、运作逻辑、优劣势及治理效益,并讨论特定情景下环境问题与治理模式的契合性,以期对经验世界中的环境合作治理模式及其如何与相应的环境问题相匹配做出有益探讨。

1 环境合作治理的提出及其基本模式

1.1 环境合作治理的提出

如何实现个体理性与集体理性的相容是公共事务治理研究的经典问题。正如亚里士多德所言:“凡是属于最多数人的公共事务常常总是最少受到照顾的事务”[9]。环境问题的特殊性决定了其治理的复杂性:一则环境治理政策和生态系统本身延迟响应的特性[10],使相关主体需要妥善處理长期利益和短期利益的关系,而制度设计可能并不足以激励相关主体做出改变;二则环境污染的跨域性特征,往往使污染由于超越时空边界而出现责任的模糊性;三则环境资源的准公共性,极易造成资源使用的“拥挤效应”而导致“公地悲剧”。为此,为避免环境被进一步破坏,尤其是随着风险社会中环境风险的复合型特征和跨域环境问题的出现,无论是学界还是实践部门都开始主张以多元合作的方式应对这一挑战,认为合作治理不仅有助于多元主体共同承担环境责任并对政府的不当行为施加压力[11-12],而且利益相关者的“在地知识”也有助于明晰环境治理的政策目标和提高环境政策的接受度及执行的顺畅度[13]。因此,应通过参与和赋权培育社会和公民的环境意识及合作能力[14],并以此构建多元协商的共识型环境合作治理体系[15],合作治理成为解决环境问题的善治之道。

李 胜等:基于“过程-结构”视角的环境合作治理模式比较与选择

中国人口·资源与环境 2019年 第10期1.2 环境合作治理的基本模式及其特点

目前学术界主张的环境合作治理的基本模式可以概括三种类型:科层型合作治理、契约型合作治理和网络型合作治理[16-18]。科层型合作治理模式主张通过行政体制内部的授权和层级节制设置专业化的官僚机构,将分散的公共事务集中到某一(或少数)特定权威机构以实现环境问题的“整体性治理”,或以之为协调机构,以克服“九龙治水”所带来的低效和耗能,比较典型的实践有如以河长制为基础的跨区域流域合作治理。契约型合作治理强调以市场主体为主导,以市场机制为基础,利用契约平等、协商的特质以及对缔约方的约束力来实现环境治理权力、责任的合理配置[19],从而将环境问题的社会成本内部化,达到合作治理的目标,学界关注较多的典型案例有如流域上下游之间通过异地开发补偿等特殊的排污权交易形式而实现激励相容的磐安实践。网络型合作治理则是各个治理主体以信任和互惠为原则自愿自主的结合在一起,共同构成合作网络中的有机节点,相互之间具有平等的参与和决定权,对共同的环境议题进行规划协商并积极地采取合作互惠行动。网络型合作治理实证研究自奥斯特罗姆之后见之于诸多学者的文献,如Sanjay Kumar在对印度国有管理和自主治理林地的比较研究中肯定了自主治理网络在林地保护中的积极作用[20]、谭江涛等对楠溪江渔业资源的研究也说明政府是否愿意授权给当地群体以及如何增进当地群体的社会资本是共享资源实现网络型合作治理的关键[21]。这三种基本模式在治理基点、治理主体、治理机制以及手段等方面具有相对不同的特点(见表1)。

科层型合作治理认为,环境污染有着极强的外部性,而市场不能有效的解决外部性,要想实现环境的有效治理,就必须有强大的、具有强制性的国家力量的介入,依靠政府的管制和监督来实现社会福利的最大化[22],其治理基点暗含着国家行政“公共性”的理论假设。科层型合作治理主要依靠高度正式和组织化的行政主体进行治理,其策略工具包括设置专门的治理机构或协调性组织,进而赋予这些机构或组织环境治理或协调的权力。在治理机制上,科层型合作治理以行政规则为主,并以命令控制型的强制性手段保证合作治理的实现。

契约型合作治理从“经济人”假设出发,认为政府失灵是普遍存在的,应尽量减少命令控制型手段,而更多地通过产权、价格、供求等市场手段对环境污染的外部性行为进行制约与影响[23]。在契约型合作治理模式下,缔约方之间是平等的、具有独立经济利益的主体,其行为调整主要是在充分尊重缔约方利益和意愿的基础上依靠市场规则实现多方合作共赢。契约型环境合作治理的手段主要体现为各种类型的环境协议,由于契约具有自愿、平等、协商的特质,使得环境协议在协调各主体间关系、解决环境问题方面具有独到的优势,它可以广泛运用于各类主体之间。

奥斯特罗姆等通过对公海渔业资源和森林资源的实证研究后认为[24-25],单纯的市场和政府都不是完美的公共事务治理之道,网络型合作治理是共享资源治理的可行之路,网络中的多元主体应该在环境治理中发挥对等作用。进言之,网络具有基于信任的社会资本,能够通过自愿自主的方式进行合作治理。在网络型合作治理模式下,对等主体都是合作网络中的节点,相互之间通过协商治理机制而对环境问题具有平等的参与和决定权。但与契约型合作治理中基于讨价还价但合意后形成的平等合作关系不同,网络型合作治理中的平等合作不受契约的约束,因而是一种松散的、自愿的合作关系,合作的运行与维系主要依赖各个行动者相互之间的信任与积极合作的态度,采取的是一种互惠合作的治理手段[19]。

2 基于“过程-结构”视角的环境合作治理模式案例分析与优劣势比较2.1 “过程-结构”视角

在环境治理研究领域,案例分析作为定性研究的常见形式,已经为越来越多的学者所重视和运用[26-27],并得出了许多有益的、具有启发性的结论。然而,每一案例背后的社会结构、制度、文化习俗乃至当事人的特征都有可能存在差异,单一的案例研究可能很难发现这种“多样性”背后的规律性。因此,好的案例研究必须非常重视社会现象的公共性、可重现性、可预期性、整体性和历史性,尤其是关注社会行为与特定环境的关联,以突显研究对象的典型性,使其代表一类而非仅仅一次或者单个社会现象[28]。基于此,本文在扬弃“事件-过程”分析和“过程-结构”分析方法的基础上[29],创新性地将“过程-结构”视角结合到具体的案例分析中,以试图更好的达到案例研究的目的。“过程-结构”视角是一种既肯定社会结构和社会制度对行动者行为的影响,又不忽视行动者的主观能动性的分析方法[30],它认为社会结构和社会制度与作为行动者的组织及个人之间并不是单向的决定关系,而是一个彼此互动的动态过程。具体而言,本文中的“过程-结构”视角是将环境合作治理模式的形成和选择视为特定情境下行动者博弈的结果,这一博弈既受原有社会结构或制度的影响,也会促动原有社会结构或制度的改变,从而形成新的结构或制度。

2.2 太湖流域河长制治理:科层型合作治理的优势与局限 太湖是中国五大淡水湖之一,地跨苏、浙、皖、沪三省一市,流域内水网密布,自然生态环境条件良好,有“太湖美,最美还是太湖水”之誉。但由于很长一段时间内对环境治理的忽视,太湖一度成为污染最为严重的湖泊之一。为应对太湖污染日益严重的困境,江苏省无锡市于2008年推出河长制。作为一项科层主导的水污染合作治理制度,河长制是指由流域内地方政府主要党政负责人担任“河长”,并负责辖区内河流污染治理和水质保护的一项制度。

(1)太湖环境状况的恶化及其多次治理行动的失败。自20世纪70年代开始,伴随着苏南乡镇工业的发展,太湖流域的水质开始变差。为加强太湖流域的管理,太湖的管理体制先后经历了从水利部、财政部和监察部三部门共治到太湖水利局再到太湖流域管理局的演变。然而,这些改变并没有达到预期的效果。20世纪90年代,太湖水质进一步恶化,并在1990年夏天爆发了大规模的蓝藻事件,导致当地水厂停产或半停产。为此,中央决心改善太湖水环境,并提出了到1999年1月1日零点太湖流域内的企业都要达标排放的“零点行动”方案,但“零点行动”最后仍以失败告终,直到21世纪初太湖水体水质仍以Ⅴ类水和劣Ⅴ类水为主,平均水污染超标率为82%[31]。2007年夏,太湖再次爆发大规模蓝藻事件,造成无锡市全城的自来水受到污染。此次事件再一次将太湖的严重污染呈现在公众面前,“倒逼”无锡市政府解决太湖的水质持续恶化问题。

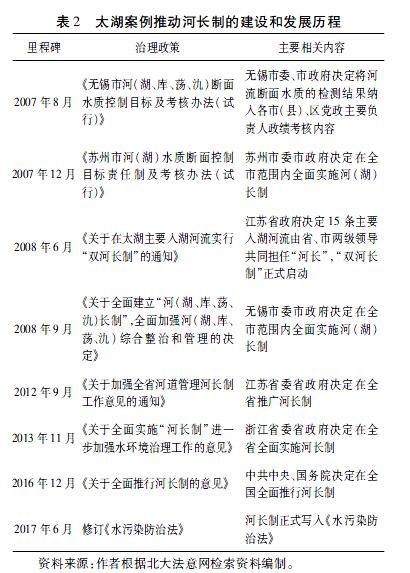

(2)河长制的出现、发展与治理绩效。面对巨大的社会和环境压力,无锡市委市政府开始推行水质控制目标责任制。自此,太湖流域在迈向合作治理的过程中发生了质的转变,并在推动河长制的发生和发展起到了重要的作用(见表2)。河长制的推行促进了太湖流域的水污染合作治理,改善了太湖流域的水環境。据2008年和2017年《中国环境状况公报》显示,10年间太湖的总体水质已从劣Ⅴ类转变为轻度污染,Ⅲ类水从零上升为11.8%,劣Ⅴ类水从61.9%下降为零,已总体遏制住了太湖流域水环境不断恶化的局面。

太湖治理推行的河长制是典型的为解决太湖污染,而以科层为主导推动的环境合作治理制度,它充分体现了政府作为行动者在面临特定环境危机时发挥既有体制(制度)优势及强力地行使“公共性”的努力,其主要做法是通过自上而下地设置专门的治理机构(河长办公室)、设以明确的惩罚和考核等正式规则,以及使用命令控制型手段不断推进治理强度和广度,进而实现治理目标。从“项目制”治理的逻辑来考察,河长制具有明显的“项目制”治理的特点。这种治理方式类似于“分布式”治理,每个单元都有项目管理的各要素,同时又可以通过横向部门间的协调和职能重新配置,以及纵向部门内部的垂直推动来灵活组合成“复合型”项目以完成整合目标。河长制通过在行政体制内部设置专门的项目办公室(即河长办公室)来承担流域环境治理的职责,同时通过项目分解的方式按行政层级逐级设置河长,各级河长即为各级项目经理,项目任务即为对流域水质进行管控,并通过目标管理的方式进行考核和激励。同时,每个办公室拥有一定的项目经费和人员保障,使得项目能顺利开展。

在“项目制”治理中,项目经理是最重要的角色,它的能力和地位直接影响着项目的成败,河长制选择最具权威的地方政府领导来担任项目经理,十分吻合项目管理中对项目经理的高要求。结合公共行政的特点,河长制中的“河长”角色更具备了特定的功能——河长制任命地方政府领导作为河长,将流域污染治理责任具体落实到地方政府领导身上,甚至以“一票否决”的方式对地方政府进行问责,使其能够借助地方政府领导的行政权威建构出对辖区内各级地方政府都具有约束力的正式规则,从而解决了跨行政区流域治理中的权威缺失问题,保证了流域各地方政府能够按照规则和指标行事,确保了流域污染治理能够突破属地管理的限制而实现跨行政区之间的合作。这种综合“项目制”和地方党政领导权威的运作机制,使科层制的严密组织结构和运作规程能够“积极运转起来”[32],从而降低合作中的机会主义和不确定性,提高治理的权威性和对流域内各个地方政府的约束力,也极大地提高了流域环境治理的整合力和执行力,实现了单个地方政府无法达到的治理效应。

然而,以行政强力推动的科层模式也有其能力边界和不可忽视的弊端。一则现代社会是一个风险社会,需要跨界合作给予应对的环境风险越来越多,事事都依靠行政推动的科层方案无形之中将助长政府的规模,从而提高环境治理的社会成本,而且官僚体系下固定的等级关系和例行的规则并不利于处理风险社会中的变化,其运行的成本和“效率耗散”限制了科层模式运用的范围和规模。二则自上而下的科层模式往往过于依赖政府间的协调合作及行政化的运作手段,而置民众于政策过程之外和行政化运作,忽视市场调节与社会参与。据调查,太湖流域的绝大多数居民都未参与到太湖流域的治理中,有超过半数的居民没有听说或接触过河长制,而阅读过相关文件的比例则仅为67%[33],甚至还出现了个别河长对所辖河流的基本情况都不了解的现象[34],而这无疑最终将影响到河长制和环境合作治理的效益及成败。

2.3 库布齐沙漠的修复治理:契约型合作治理的优势与局限 库布齐沙漠位于内蒙古鄂尔多斯高原北部与河套平原的交接地带,总面积1.86万km2。据史料记载,库布齐曾是一个水草丰美的繁茂之地,但受历代战争、“移民实边”和清末“开放蒙荒”,以及建国后开荒屯田、发展沙柳产业的影响,库布齐及其周边地区土地沙漠化的面积不断扩大而逐渐变成“死亡之海”。出于对生存的担忧和对土地的热爱,1988年杭锦旗盐厂在当地政府的支持下踏上了治沙之路,从而拉开了亿利集团沙漠修复治理的大幕。30年来,亿利集团共修复沙漠生态和土地1万多km2,同时带动了沙漠周边的农牧民脱贫致富,实现了“生态、经济、民生”的可持续发展[35],成为联合国环境规划署确立的“全球沙漠生态经济示范区”。库布齐在治沙过程所采用的主要措施有:

(1)以契約化方式建立沙漠治理利益共同体,协调生态治理与农牧民收入增长之间的矛盾。长期以来,人们认为收入增长与环境质量的关系符合环境库兹涅茨曲线的规律,即在经济发展的早期阶段,收入增长与环境治理之间很难协调一致。因而,怎样在生态恶劣的库布齐地区提高农牧民的收入又改善环境质量,是库布齐沙漠治理的首要难题。对此,亿利集团采取“公司+农户”、“企业+基地”的市场化合作形式,通过与当地农牧民协商,利用土地使用权入股、返租倒包及一次性补偿等市场手段激励农牧民进行土地流转,从而为集团发展防沙绿化产业整合了大量土地,而签约合作的农牧民则可以无偿获得由集团提供的甘草苗,收获后的甘草则由集团以市场价收购,以此实现了集团发展、农牧民收入增长和沙漠修复治理的多重目标。同时,集团还对农牧民进行专业技能培训,使其成为集团员工,为农牧民实现产业转型找到了可替代的生计,也为提高了农牧民的收入,从而激励了农牧民积极投入于沙漠治理。

(2)发展环境公益事业,培育农牧民的环境意识和公益精神。持续的环境治理不仅需要可实施的激励机制,也需要人们心中深厚的环境素养。因为仅靠经济激励总是难以满足人不断增长的欲望,只有植根于人心中的对环境的热爱才能使环境治理获得持久的动力。为培养人们的环境意识,亿利集团发动成立了“亿利公益基金会”,该基金致力于资助荒漠化防治、生态绿化和环境保护等事业,以及为贫困农民提供支持和帮助,救助社会弱势群体等,如为实施沙区禁牧和生态移民与修复工程,亿利集团为附近的农牧民建起了生态扶贫新村[36]。在亿利集团几十年如一日的坚持和影响下,当地农牧民的环境意识和公益精神得到了提高,越来越多的人主动投入于环境治理公益活动,为库布其沙漠治理奠定了坚实的社会基础。

库布齐沙漠治理是以契约为主导的环境合作治理模式,其作用机理是以企业为主体,通过企业和当地农牧民签订契约的形式构建企业与农牧民之间的命运共同体,实现了经济主体之间的激励相容。但库布齐沙漠合作治理模式的发展并没有脱离当时具体的时代背景。具体而言,库布齐沙漠契约型合作治理的发展至少与以下制度(政策)环境及行动者的能动性有关:①在20世纪70年代末,中央启动了“三北”防护林工程,库布齐沙漠恰好是鄂尔多斯市防护林建设的主战场。②1984年,著名科学家钱学森提出了第六次产业革命理论和倡导发展沙产业的思想,为沙漠地区的修复治理和经济发展提供了理论指导。③改革开放后,鄂尔多斯市推行具有市场化的“五荒到户、谁造谁有、长期不变、允许继承”的造林新政,激发了农牧民和企业承包沙地造林的热情。尤其重要的是,在亿利集团投入治沙的前一年(即1987年),中国共产党第十三次全国代表大会提出了“按照所有权经营权分离的原则,搞活全民所有制企业”“加快建立和培育社会主义市场体系”和“厂长(经理)负责制”等一系列体制改革重大思想,这是促使当地政府决定对杭锦旗盐厂进行改革的直接政策原因,激发了企业的活力和投入于经济建设的热情。④1998年至今,国家对生态环境日益重视并相继实施退耕还林、退牧还草等政策,这一系列政策为库布齐沙漠治理的持续进行提供了政策保障。⑤库布齐沙漠契约型合作治理的推进还与亿利集团的社会责任及其领导者的企业家精神密不可分,亿利集团也正是由于其在生态治理上的贡献而先后被中国政府和联合国授予“国土绿化奖”和“全球治沙领导者”等称号。正是在这些背景之下,库布其最终能动性地探索出了一条“政府政策性支持、企业产业化投资、群众市场化参与、科技持续性支撑”的沙漠修复治理的契约模式。

库布齐沙漠修复治理的契约型合作治理模式充分体现了市场主体在面临生存威胁时而在环境治理上所展现出来的巨大能力,这一过程再现了制度(政策)与作为能动者的组织和个体之间相互影响及促动的“过程-结构”分析视角,充分体现了市场这一“无形的手”在环境治理中的积极作用。契约型环境合作治理模式的优点首先在于它可以利用市场的价格、供求、竞争、工资等机制,通过相互间的平等谈判和协商构建利益共同体,从而不需要设立专门的区域性机构而构建出简单有效的合作模式,有利于降低环境合作治理的运行成本。契约型环境合作治理的第二个优点是经济主体的参与性强、效率高,因为契约模式主要通过相互之间的平等协商对各方在环境治理中的权利与义务、责任与利益进行分配,各方在讨价还价的协商过程中达成一致的意见,增强了治理过程的主动性、积极性和民主性,也有利于形成长期稳定的合作关系,从而提高了治理的效率。

然而,契约型环境合作治理也有其局限。一是契约型合作治理以缔约方平等谈判的方式达成利益平衡,其协商式的行为方式虽然有利于维护缔约各方的利益,但契约的执行主要一方面依靠利益协调基础上的自我规制,另一方面则需要有完善的市场规则,而这还有赖于政府发挥“元治理”的作用,为规则的制定和契约的执行提供必要的条件和保障。二是契约型环境合作治理虽然利用市场机制与相关经济主体建立了利益共同体,但对契约之外的行动者却缺乏约束力。随着库布齐沙漠环境的好转和知名度的提高,当地的旅游业和相关服务业也在不断发展,但契约型环境合作治理却对游客、旅游业及相关产业的从业人员以及契约外的其他事项及人员缺乏激励和约束,而由此带来的生活垃圾及建筑垃圾的增长也为库布齐沙漠的治理带来了新的挑战。同时,库布齐沙漠修复治理也说明良好的企业社会责任和企业家精神是迈向契约型合作治理模式重要组成部分,这也是亿利集团能够带动当地农牧民投入于沙漠治理并富起来的关键,但优质的企业及企业家精神本身也是一种稀缺资源。

2.4 三江源曲麻莱县巴干乡的虫草与垃圾治理:网络型合作治理的优势与局限 巴干乡位于三江源玉树藏族自治州曲麻莱县东部,辖团结、代曲、麻秀3个牧委会,面积300万亩,总人口16 758人,4 373户。巴干乡是有名的虫草之乡,年产虫草1.5 t左右,也是较为典型的面临“自然资源利用和生态保护平衡”挑战的区域。自20世纪90年代始,虫草资源被大量挖掘而几近枯竭,同时外地挖虫草人口的大量涌入和当地人生活变迁所产生的垃圾严重污染山体和水源。面临此困境,巴干乡的3个牧委会(社区)自发成立环保协会、虫草委员会等自治组织,自愿成为生态管护员、自然观察员等,社区志愿者配合相关政府部门做好生态保护工作,并积极和外界合作探索“生态旅游”等替代生计的方式。巴干乡的做法符合网络模式的特点和要素,为探索具体情境下的环境合作治理提供了示范和借鑒。

(1)虫草资源的渐进枯竭及虫草治理网络的诞生。巴干乡虫草经济的发展与市场需求拉动及资源利用过程中一些其他重要因素的彼此“耦合”有着密切的关联。20世纪80年代,虫草市场初现繁荣端倪,但巴干乡是一个以藏文化为核心的地区,多数藏民信仰佛教,宗教在当地具有较大影响,具有封山禁猎禁伐的传统。当地地方文化中自我约束的一面,使虫草并没有成为家家户户普遍利用的自然资源。然而,1985年的一场大雪灾改变了这一结构——雪灾几乎毁灭了所有家庭90%以上的牲畜,而青藏高原畜牧数量的自然增长十分缓慢,以至于灾害过后的很多年,大多数牧户的牲畜数量都没有恢复正常。因此,乡民只能将生计依靠转向虫草,而此时恰逢市场上虫草需求不断扩大,虫草价格上涨至每斤8 000元左右,现金兑现效益远超畜牧的现金收益,在经济上刺激乡民不再重视牲畜数量的增长。

21世纪初,随着国家义务教育管制和乡民受教育意愿的加强,乡民在教育支出方面大大增加,并使得家庭投入于放牧的劳动力供给大大减少,乡民也基本随之减畜到每户60只左右的牦牛,而不再畜牧需要消耗较多劳动力的羊。到2018年,巴干乡30%的家庭已经将草场和牲畜全部承包出去并移居到乡上,他们现金收入的70%以上主要依靠虫草。近十五年来,虫草的功能受到越来越多人的认同,市场购买的意愿价格上升;同时,虫草人工养殖的失败,使野生资源成为唯一的供应方式。受这两方面因素的综合影响,虫草价格由2000年的每斤1万元左右疯狂上涨至2018年的每斤8万元左右。虫草开始成为越来越多的人的经济依靠,而由此带来的“竞争性”挖掘则使得虫草资源快速枯竭,并导致当地生态退化。

为维持虫草资源利用平衡和保护当地生态环境,巴干乡团结村于2013年自发成立虫草委员会,委员会的成员由全村村民民主选举产生,并且通过协商制定了州外采挖人员进入草场需缴纳草场费的规定,缴纳草场费的收据成为州外采挖人员进山的依据(如果发现伪造收据或者私自带人进入采挖区域则要罚款500元)。刚开始时草场费为每人5 000元,2018年提高到每人10 500元(包括500元垃圾管理费)。同时,虫草委员会对本县外乡、外村人员进入采挖区域也进行了规定:本县西部四乡(曲麻河乡、秋智乡、叶格乡、麻多乡)采挖人员每人收取700元采挖费;曲麻莱县本县采挖人员由村委会安排统一搭帐篷进行管理,每人收取100元地皮费;对所有10岁以下的采挖人免收采挖费,设立贫困家庭免费进山名额。同时,委员会联合环保协会、生态管护员、自然观察员等组织和志愿者,对所有进山挖虫草的人员进行科学采挖虫草和生态环境保护方面的教育。至此,巴干乡虫草资源网络合作治理的格局和作用逐步显现。一个显著的表现就是本地人并不十分热衷于挖虫草,因为采挖费可每年进行“分红”,2018年每人可分三万多元,移居乡上的人则积极利用虫草经济带来的机会“转产转业”,如开商店、做服务等。

(2)垃圾公害与垃圾自主治理网络。虫草经济的兴起使每到虫草季节(5~6月),便有1万多外地人涌入巴干乡参与虫草经济相关的活动。大量人流涌入、生活和消费产生了大量的塑料瓶、易拉罐、玻璃瓶、纸质包装等可回收垃圾,一次性餐具、塑料包装、废电池等不可回收和有害垃圾,以及厨余、粪便等可降解垃圾。这些垃圾广布于林下、草地、河滩等地,地方分散、交通不便、收集难度高,造成大量点源污染。但受限于运作经费和公共财政,政府虽提供了基本公共服务(如在乡上按户发放垃圾桶、在偏远农村按村发放垃圾桶和定点转运垃圾箱),但基本无经费投入运营,表现为无环卫工人或环卫工人工资低,垃圾车油费、修理费、租车费等需由居民自愿捐助。

为此,2013年团结村成立了垃圾转运队,成员由护林员和各户选派一人组成(均无工资)。转运队下设立小队,视垃圾数量按不同频率轮流转运垃圾,平时约每2~3月转运一次,虫草季则每月3~4次。由于团结村离巴干乡上的垃圾填埋场较远且住户分散,需租用卡车进行统一转运,较偏远地区还需要先用摩托车载出。2017年以前,租用卡车的费用需由居民平摊,费用约每户每次50~100元。2017年开始,团结村向外来挖虫草的人员收取20元/人的垃圾处理费作为补贴,当年约有1 000人缴纳了该项费用。由于治理经费无法平衡支出,2018年该费用涨到500元/人,治理力度和管制效率也随之大大提高,志愿者的人数也大为增加。在2018年9月15日(该日为该年世界清洁日),垃圾清洁活动更是达到新高潮,在全村600户家庭中共有300多户参与志愿活动,共清理出3 t垃圾。此外,巴干乡寄宿小学还联合北京富群环境研究所和三江源国家公园管理局开发环保课程,编写《家住三江源》等教材,给学生开设环境教育课,并在学校边设立垃圾兑换超市,由寄宿小学的师生收集塑料瓶、易拉罐、废纸板等可回收垃圾。超市依靠自我运转,既无上级经费补贴,也不以营利为目的。

三江源曲麻莱县巴干乡的虫草和垃圾治理是典型的网络型合作治理模式。该案例说明网络合作治理模式的形成和维持的关键主要在于基于当地社会资本和环境之下的“共识”,即对资源永续利用以及生态保护价值二者之间“平衡”目标的认知。于巴干乡而言,虽然市场仍在主导虫草资源的开发和利用,但当地农牧民已经意识到资源枯竭和生态退化及其风险,他们意识到需要理性地看待市场带来的短期利益和妥善地处理未来的风险,而且由于当地是一个以藏文化为核心的地区,多数藏民信奉不杀生和一切有生命的生物都是平等的习惯法,使得牧民对生态保护的理念有着天然的亲近感和认同感[37],这是网络型合作治理能在巴干乡实行的重要的地方性社会资本。在共识之下,当地社区自发成立环境自治组织激励社区成员参与到生态保护工作中,并分享生态保护带来的收益,实现了牧民环境治理与收入增长之间的激励相容,增强了环境合作治理网络的凝聚力,并最终使以网络为主导的环境合作治理取得了不错的效果。巴干乡的案例也表明,作为一种开放的环境治理方式,如何实现网络成员个人目标与整个网络层次的共同目标的融合是网络型合作治理得以形成的关键[38],当地政府、社区、寺院、学校、环境组织和当地农牧民个体等不同知识结构的行动主体在“共同体意识”的基础上通过“参与式沟通”形成共识和提高治理网络的政策质量及执行效率,这使得合作网络更加容易创设和维持。此外,近些年社区参与环境治理在三江源取得了一定的生态和经济效益,这促动了当地生态管制部门逐渐由传统的“命令与控制”、“单一和僵化”等方式转变为积极与被管制对象互动,并综合运用双向型、激励型、协商型和委托型等多种手段,巴干乡合作治理网络的形成与地方行政机构的这些认知及行为的积极改变不无关系。

值得指出的是,由于受到全球化和市场化的影响,当地传统的社会资本及结构也正受到外界的冲击,地方利益越来越多元化,环境的不确定性使得多元主体之间的关系越来越复杂,因而对“共同体意识”及社区共享的价值观或规范产生极大的挑战。其次,在市场化的利益冲击之下,网络型合作治理所依赖的社会信任机制往往不足以完全制止“搭便车”、“互相推诿”和“转嫁责任”等现象的发生,而这可能对网络型合作治理的基础——有参与的对话机制、灵活性、包容性、透明度以及制度化的共识达成机制产生影响[39]。尤其是当合作规模超过社会资本的边界时,合作治理便可能失效。最后,虽然网络型合作治理具有自发性和灵活性的优势,但由于网络型合作治理缺乏科层强制机制和市场激励机制,这使得合作网络对社区成员的加入或退出缺乏强制性的约束力。巴干乡网络型合作治理成功一方面与其相对封闭、偏远、分散的环境而较少受到市场和行政力量的干预有关,另一方面则得益于当地浓厚的宗教传统,但随着现代社会人口、资本和信息流动性的加剧,巴干乡传统的社会规范正在受到冲击。就此而言,巴干乡的网络型合作治理模式能否持续运行和发挥作用仍有待进一步观察。

3 结语与讨论

本文基于“过程-结构”视角分析了科层型、契约型和网络型三种环境合作治理的模式,并通过对应的三个案例探討了不同合作治理模式生成与运行的具体情境,分析了不同环境合作治理模式在不同情境运行中表现出的不同的效果和优劣势,为环境合作治理模式的选择、运行逻辑及治理效益提供了更多的来自于实践的经验验证。我们认为,环境合作治理模式的选择是既定制度(政策)、结构与行动者互动的结果,而环境治理模式的选择及治理规则的设定必须适应特定环境问题的物理、生物和社会属性,所采用的治理模式和规则也必须和需要解决的问题及所具备的资源禀赋相匹配。同时,对环境合作治理模式优劣的评价不能脱离特定的情境和场域,脱离具体情境和场域讨论环境合作治理模式的优劣与选择无助于环境问题的解决,每一具体的合作治理模式都有其特定的功能、局限与适用条件(见表3)。①科层型合作治理由于主要依靠行政权力进行运作,具有较高的强制力,在处理需迫切解决的环境问题时具有见效快、执行力强的特点,因而比较容易受到政府的青睐。除河长制外,现实中的“湖长制”、“山长制”、“街长制”等都是科层型合作治理在解决环境问题时的具体运用。但科层型合作治理的运作过程缺乏相互协调与沟通,容易导致管制的僵化和增加管制成本。更为重要的是,科层型合作治理由于与社区融入度不够,缺乏有效融合市场主体和社会主体的机制,而现实条件的制约也使得不可能在每一个需要治理的环境问题上都实行由地方政府领导充当“项目经理”的科层型合作治理模式,因而其范围上的可推广性和经济上的可持续性有待检验。②契约型合作治理则着重在治理过程中引入市场机制,通过产权、价格和协议等方式发挥经济主体在环境治理中的作用。由于其合作治理是在尊重双方的权利和义务的过程中形成的,在治理过程中强调双方的平等与互惠,其法律保障下的利益共同体就使得合作治理具有较强的可执行性和可持续性[19]。这也说明,市场化并不等于私有化。于中国而言,如何在非私有产权下通过市场化的方式实现有效的环境合作治理,库布齐沙漠的案例无疑具有深切的现实意义。但从案例我们也发现,契约型合作治理却对契约之外的主体缺乏有效的监督,并可能由此带来新的环境问题,而且契约型合作治理效益的发挥还需要良好的企业家精神和不断完善的市场机制和法治。因此,契约型环境合作治理有必要进一步扩展合作治理的主体基础及社会资本,并通过制度建设为契约执行及契约外主体的不良环境行为进行制约。③网络型合作治理模式则通过自上而下的方式汇集多元主体的力量形成治理的合力,其不同知识结构主体参与的自治性和灵活性的优势是科层型和契约型合作治理模式所不拥有的,尤其是在一些具备地方性社会资本或较为边远的、科层和市场力量难以达到的区域,网络型合作治理具有独到的优势。但正如前文分析,网络型合作治理主要依赖网络节点,对合作方的约束力较低且容易受外力影响,当社会资本受到外界侵蚀或合作规模较大时,合作便很难达成,因为一个规模有限的“熟人集体”更容易通过沟通而产生信任与合作。

尽管三种合作治理模式各有优势和局限,在选择时应根据治理对象、环境和禀赋条件的不同选择相应的治理模式,但不同合作治理模式也具有一些“共享”的规则或条件:①虽然不同的治理模式其主导的治理主体不同,但政府的环境责任及治理过程中的“元治理”不可或缺,都需要政府扮演一个积极的制度供给者的角色。在上述三种模式中,政府在不同的治理模式中扮演着或主导、或支持或参与的角色,政府的这些角色或至少是不反对的态度是合作治理的必要条件。这一点对在一个行政占主导地位的国家尤为重要。②可被执行的互信契约。虽然契约型治理模式中将契约显性化和法律化,但其它两种模式中也蕴含“契约”的重要性,科层型合作治理强调内部行政命令的契约,网络型合作治理强调各主体间的“可信承诺”。互信契约意味着缔约方都遵守约定,并为未来的合作治理采取协调一致的行动。③环境合作治理的持续运行需要具有包容性、透明性和稳定性的利益共享及责任分担机制,能够依靠正式或非正式的规则对合作行为予激励或对机会主义行为予惩罚,否则合作治理的可持续性难以实现。④环境问题的特殊性决定了政府必须摒弃以自身为单一主体的环境治理模式,积极推动各种适用于不同情境的环境合作治理模式,以积累更多地推动环境治理集体行动的社会资本和提高整体性治理能力。

(编辑:于 杰)

参考文献

[1]沈费伟,刘祖云.合作治理:实现生态环境善治的路径选择[J].中州学刊,2016(8):78-84.

[2]杨立华,张柳.大气污染多元协同治理的比较研究:典型国家的跨案例分析[J].行政论坛,2016(5):24-30.

[3]GUNNINGHAM N.The new collaborative environmental governance:the localization of regulation[J].Journal of law & society,2009,36(1):145-166.

[4]章平,黄傲霜.城镇公共池塘资源治理:两个制度发育案例的比较分析[J].经济与管理评论,2018(1):55-67.

[5]王红梅,王振杰.环境治理政策工具比较与选择——以北京PM2.5治理为例[J]. 中国行政管理,2016(8):126-131.

[6]FURGER F.Accountability and systems of selfgovernance:the case of the maritime industry[J].Law & policy ,1997,19(4):445-476.

[7]SERGIO COLINCASTILLO,WOODWARD R T.Measuring the potential for selfgovernance: an approach for the management of the commonpool resources[J].International journal of the commons,2015,9(1):281-305.

[8]ELINOR O,ROY G,JAMES W.Rules,games and public commonpool resources[M].Ann Arbor:The University of Michigan Press,1994:143-144.

[9]亚里士多得.政治学[M].吴寿彭,译.北京:商务印书馆,1983:48.

[10]裘丽,唐吉斯.基于“管制平衡”的草原生态补偿政策参与式干预发展评价研究[J].生态学报,2019(1):73-84.

[11]ECKERBERG K,JOAS M A.Multilevel environmental governance:a concept under stress?[J].Local environment,2004,9(5):405-412.

[12]ARETSEN M.Environmental governance in a multilevel institutional setting[J].Energy & environment,2008,19(6):779-786.

[13]REED M S. Stakeholder participation for environmental management: a literature review[J].Biological conservation, 2008,141(7): 2417-2431.

[14]林卡,易龍飞.参与与赋权:环境治理的地方创新[J].探索与争鸣,2014(11):43-47.

[15]曾粤兴,魏思婧.构建公众参与环境治理的“赋权-认同-合作”机制——基于计划行为的研究[J].福建论坛·人文社会科学版,2017(10):169-176.

[16]李胜.利他主义、社会偏好与环境合作治理[J].吉首大学学报(社会科学版),2016(6):81-8.

[17]朱德米,周林意.当代中国环境治理制度框架之转型:危机与应对[J],复旦学报(社会科学版),2017(3):180-188.

[18]范永茂,殷玉敏.跨界环境问题的合作治理模式选择——理论讨论和三个案例[J].公共管理学报,2016(2):63-75.

[19]饶常林.府际协同的模式及其选择——基于市场、网络、科层三分法的分析[J].中国行政管理,2015(6):62-67.

[20]KUMAR S. Does ‘participation in common poolresource management help the poor? a social costbenefit analysis of joint forest management in Jharkhand,India[J].World development,2002,30(5):763-782.

[21]谭江涛,蔡晶晶,张铭.开放性公共池塘资源的多中心治理变革研究——以中国第一包江案的楠溪江为例[J].公共管理学报,2018,15(3):102-116,158-159.

[22]谭久生.从管制走向互动治理:我国生态环境治理模式的反思与重构[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2012(5):63-67.

[23]洪银兴.市场秩序和规范[M].上海:上海三联书店,2007:197.

[24]埃莉诺·奥斯特罗姆.公共事务的治理之道:集体行动制度的演进[M].上海:上海译文出版社,2012:1.

[25]MCGINNIS M D,OSTROM E.Socialecological system framework:initial changes and continuing challenges[J]. Ecology and society,2014,19(2):30.

[26]王婧.草原生态治理的地方实践及其反思——内蒙古C旗的案例研究[J].西北民族研究,2013(2):124-130.

[27]崔晶.水资源跨域治理中的多元主体关系研究——基于微山湖水域划分和山西通利渠水权之争的案例分析[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2018(3):1-8.

[28]张静.案例分析的目的:从故事到知识[J].中国社会科学,2018(8):126-142.

[29]谢立中.结构-制度分析,还是过程-事件分析?——从多元话语分析的视角看[J],中国农业大学学报(社会科学版),2007(4):12-31.

[30]童星.应急管理案例研究中的“过程-结构分析”[J].学海,2017(3):63-68.

[31]赵来军.我国湖泊流域跨行政区水环境协同管理研究——以太湖流域为例[M].上海:复旦大学出版社,2009:29.

[32]渠敬东.项目制:一种新的国家治理体制[J].中国社会科学,2012(5):113-130.

[33]周建国,熊烨.“河长制”:持续创新何以可能——基于政策文本和改革实践的双维度分析[J].江苏社會科学,2017(4):38-47.

[34]刘鸿志,刘贤春,周仕凭,等.关于深化河长制制度的思考[J].环境保护,2016(24):43-46.

[35]屠志方,潘红星.“政府、企业、农户”三方共赢模式的新探索——内蒙古亿利资源集团防沙治沙实践与思考[J].林业经济,2013(7):56-59.

[36]郑良芳,董玉华.财政、金融部门应加大对治理荒漠化的扶持力度——亿利资源集团变荒漠为绿洲的实践与探索[J].内蒙古金融研究,2012(2):18-22.

[37]王作全,王佐龙,张立,等.关于生态补偿机制基本法律问题研究——以三江源国家级自然保护区生物多样性保护为例[J].中国人口·资源与环境,2006(1):101-107.

[38]PROVAN K G,FISH A,SYDOW J.Interorganizational networks at the network level:a review of the empirical literature on whole networks[J].Journal of management,2007,33(3):479-516.

[39]GUNNINGHAM N.The new collaborative environmental governance:the localization of regulation[J].Journal of law & society,2009,36(1):145-166.

Comparison and choice of environmental cooperation governance model based on the perspective of processstructure

LI Sheng1 QIU Li2

(1.School of Finance and Public Administration, Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang Jiangxi 330013, China;

2.China Institute of Regulation Research, Zhejiang University of Finance and Economics, Hangzhou Zhejiang 310018, China)

Abstract The construction of ecological civilization is a millennium plan for the sustainable development of China, and it is also an extremely urgent and prominent weak link in contemporary Chinese public governance. Focusing on how to break the ‘tragedy of the commons and realize the effective supply of environmental public goods, the academic circles have proposed three types of cooperative governance models: bureaucratic, contractual and network. On the basis of summarizing the basic characteristics of the three models, the article uses the multicase analysis to explore the selection and operation mechanism, comparative advantages and limitations of the three environmental cooperative governance models in specific situations from the perspective of ‘processstructure. The choice of environmental cooperation governance model is the result of customization (policy), structure and active interaction. The evaluation of the advantages and disadvantages of environmental cooperation governance model cannot be separated from specific situations and fields. Each specific cooperative governance model has its specific features, limitations and applicable conditions. The study also shows that the choice of environmental cooperation governance model and the setting of governance rules must be adapted to the physical, biological and social attributes of specific environmental problems, and must be matched with the problems to be solved and the resource endowments that are available; otherwise it will not help the solution of the environment problem. Finally, the article puts forward the rules and conditions for enhancing cooperation between different environmental cooperation governance models from the perspectives of institutional supply, contract performance, benefit sharing and social capital.

Key words processstructure; environmental cooperative governance; model; case