右美托咪定复合氟比洛芬酯对重度烧伤切痂植皮患者全身麻醉苏醒期躁动、 应激激素及血糖水平的影响

2019-12-16李军仕

重度烧伤患者在切痂植皮等手术后易出现全身麻醉苏醒期躁动, 导致患者心率加快、 血压及血糖升高, 甚至增加肿瘤坏死因子α (TNF-α)、 白细胞介素6 (IL-6) 等炎性因子以及醛固酮、 肾上腺素等应激激素的释放, 进而影响创面组织的修复[1], 故减轻重度烧伤患者全身麻醉苏醒期的应激反应, 维持苏醒期平稳对患者的预后尤为重要。 部分研究显示, 丙泊酚、 阿片类药物等虽在不同程度上减少了烧伤患者全身麻醉苏醒期躁动的发生, 但效果不甚理想。 为此, 笔者鉴于右美托咪定能够起到良好的镇定作用, 而氟比洛芬酯则具有良好的止痛效果[2], 遂于本研究中将两者联合应用于行切痂植皮术治疗的重度烧伤患者全身麻醉苏醒期躁动的预防, 并与单纯应用右美托咪定者进行了对比, 现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

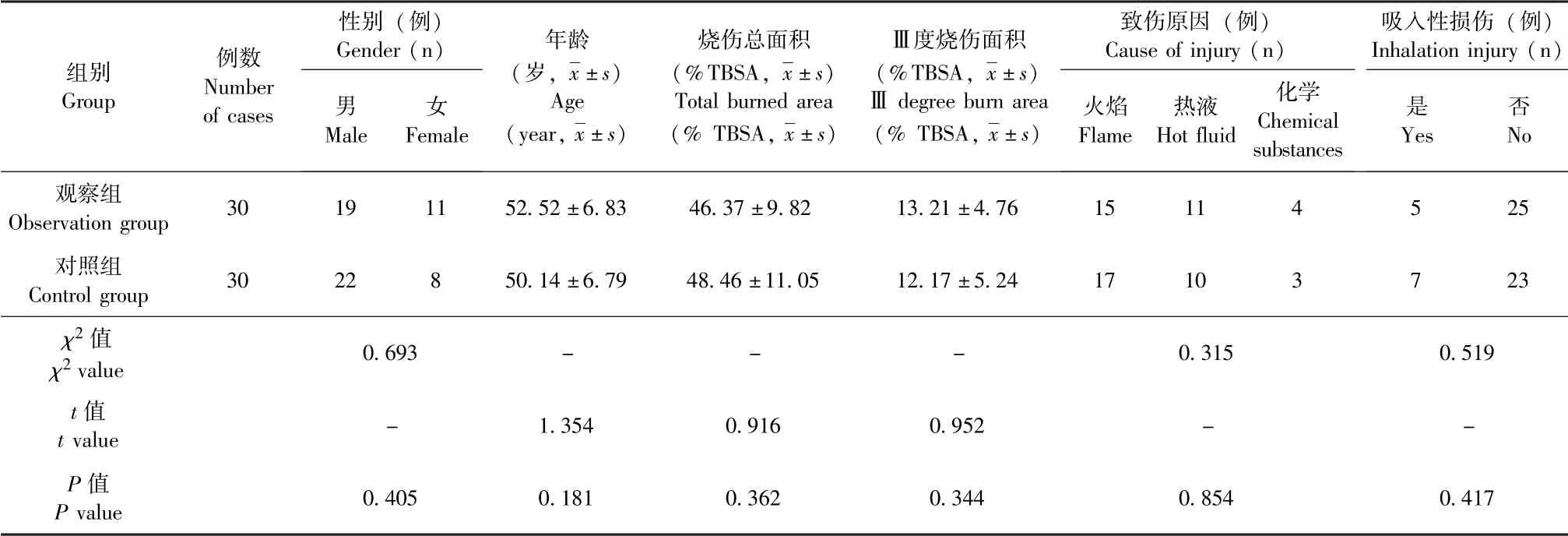

本组患者共60 例, 均为2016 年2 月至2019年2 月河南省省立医院收治的重度烧伤且需行切痂植皮术治疗的患者, 按照随机数表法将其随机分为观察组和对照组, 每组30 例。 两组患者性别、 年龄、 烧伤总面积、 Ⅲ度烧伤面积、 致伤原因及是否合并吸入性损伤等一般资料对比, P 均>0.05, 差异无统计学意义, 具有可比性(表1)。 本研究经医院伦理委员会批准, 且所有患者均签署了知情同意书。

1.2 纳入与排除标准[3]

纳入标准: (1) 深Ⅱ~Ⅲ度烧伤; (2) 能够耐受切痂植皮术治疗; (3) 对本研究知情, 并自愿签署知情同意书。

排除标准: (1) 合并心、 肺衰竭等疾病; (2)合并糖尿病; (3) 合并重度感染; (4) 对本研究所用药物过敏; (5) 患有精神疾病, 不能配合本研究治疗; (6) 不能耐受全身麻醉; (7) 妊娠期或哺乳期妇女。

2 方法

2.1 麻醉方法

观察组: 患者进入手术室后, 动态监测心电图、 血压、 心率、 脉搏、 血氧饱和度等生命体征,建立上肢外周静脉通路, 并依次静脉注射咪达唑仑0.50 mg/kg、 丙泊酚1.50 mg/kg、 芬太尼4 μg/kg、顺式阿曲库铵0.15 mg/kg 诱导麻醉, 3 min 后行气管插管, 连接麻醉机行间歇正压通气; 术中, 持续静脉泵注丙泊酚4 ~6 mg·kg-1·h-1、 瑞芬太尼0.15 ~0.20 μg·kg-1·min-1、 顺 式 阿 曲 库 铵0.10 ~0.15 mg·kg-1·h-1维持麻醉深度及肌肉松弛; 手术结束前30 min, 静脉注射右美托咪定0.25 μg/kg+氟比洛芬酯50 mg, 并停止泵注顺式阿曲库铵; 手术结束, 停止泵注丙泊酚及瑞芬太尼, 将患者送入麻醉恢复室监护, 待其自主呼吸恢复、 血氧饱和度>95%、 呼之可睁眼时拔除气管导管。

表1 两组患者一般资料对比Table 1 Comparison of general data between the two groups

对照组: 患者进入手术室后, 动态监测心电图、 血压、 心率、 脉搏、 血氧饱和度等生命体征,建立上肢外周静脉通路, 并依次静脉注射咪达唑仑0.50 mg/kg、 丙泊酚1.50 mg/kg、 芬太尼4 μg/kg、顺式阿曲库铵0.15 mg/kg 诱导麻醉, 3 min 后行气管插管, 连接麻醉机行间歇正压通气; 术中, 持续静脉泵注丙泊酚4 ~6 mg·kg-1·h-1、 瑞芬太尼0.15 ~0.20 μg·kg-1·min-1、 顺 式 阿 曲 库 铵0.10 ~0.15 mg·kg-1·h-1维持麻醉深度及肌肉松弛; 手术结束前30 min, 静脉注射右美托咪定0.25 μg/kg, 并停止泵注顺式阿曲库铵; 手术结束, 停止泵注丙泊酚及瑞芬太尼, 将患者送入麻醉恢复室监护, 待其自主呼吸恢复、 血氧饱和度>95%、 呼之可睁眼时拔除气管导管。

2.2 观察指标及评价标准

对比观察两组患者入院至手术时间、 植皮部位分布情况、 植皮面积、 术中失血量、 手术持续时间、 唤醒时间(手术结束到呼之睁眼时间)、 拔管时间(手术结束至意识、 自主呼吸和肌力恢复时间)、 Ramsay 镇静评分、 Riker 镇静-躁动评分、 应激激素和血糖水平以及不良反应发生情况。

分别于术前及唤醒后对患者进行Ramsay 镇静评分: 焦虑、 不安或烦躁记为1 分; 合作、 定向力良好、 安静记为2 分; 仅对命令有反应记为3 分;对轻叩眉间或强声刺激反应敏捷记为4 分; 对轻叩眉间或强声刺激反应迟钝记为5 分; 对轻叩眉间或强声刺激无反应记为6 分。 1 分为镇静不足, 2 ~4分为镇静恰当, 5 ~6 分为镇静过度。

唤醒后对患者进行Riker 镇静-躁动评分: 剧烈肢体运动, 出现拉拽导管、 翻越床栏、 攻击医护人员等现象记为7 分; 非常躁动, 需要保护性束缚并反复语言提示劝阻, 咬气管导管记为6 分; 焦虑或身体躁动, 经言语劝阻可安静记为5 分; 安静, 容易唤醒, 服从指令记为4 分; 嗜睡, 语言刺激或轻轻摇动可唤醒并能服从简单指令, 但又迅速入睡记为3 分; 对躯体刺激有反应, 但无法交流或服从指令, 有自主运动记为2 分; 无法唤醒, 对恶性刺激无反应或有轻微反应, 不能交流及服从指令记为1分[4]。

分别于诱导麻醉前及拔管后15 min 检测患者的血浆醛固酮、 肾上腺素、 皮质醇以及血糖水平,其水平越高说明应激反应越强。

2.3 统计学处理

采用SPSS 20.0 统计软件对所得数据进行统计学分析, 其中计量资料以均数±标准差(±s) 表示, 采用t 检验; 计数资料以频数或百分比表示,采用卡方检验; 均以P <0.05 为差异具有统计学意义。

3 结果

3.1 手术相关指标及镇静、 躁动情况对比

两组患者入院至手术时间、 植皮部位分布情况、 植皮面积、 术中失血量、 手术持续时间、 唤醒时间、 拔管时间及术前Ramsay 镇静评分对比, P均>0.05, 差异无统计学意义, 具有可比性。 唤醒后, 观察组患者Ramsay 镇静评分明显高于对照组、Riker 镇静-躁动评分明显低于对照组, 两组对比,P 均<0.05, 差异具有统计学意义(表2)。

表2 两组患者手术相关指标及镇静、 躁动情况对比Table 2 Comparison of operation-related indexes, sedation and agitation between the two groups

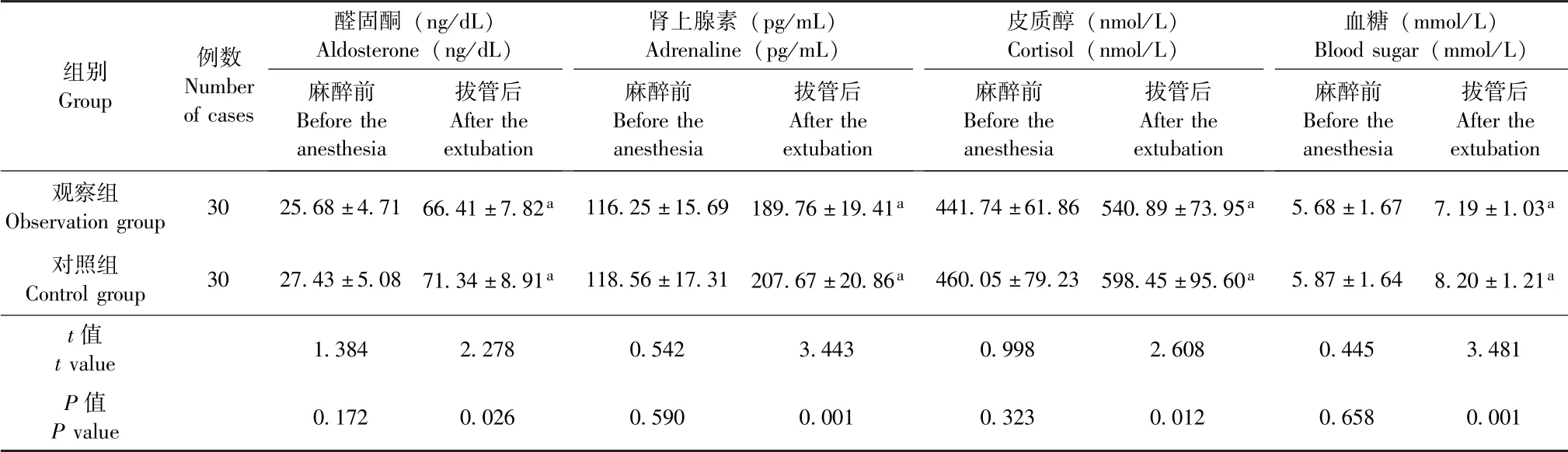

3.2 应激激素及血糖水平对比

麻醉前, 观察组患者血浆醛固酮、 肾上腺素、皮质醇及血糖水平与对照组无明显差异, 两组对比, P 均>0.05, 差异无统计学意义, 具有可比性。 拔管后15 min, 观察组患者血浆醛固酮、 肾上腺素、 皮质醇及血糖水平均明显低于对照组, 两组对比, P 均<0.05, 差异具有统计学意义, 且两组患者血浆醛固酮、 肾上腺素、 皮质醇及血糖水平均显著高于麻醉前, 组内对比, P 均<0.05, 差异具有统计学意义(表3)。

表3 两组患者应激激素及血糖水平对比(±s)Table 3 Comparison of stress hormones and blood sugar between the two groups

表3 两组患者应激激素及血糖水平对比(±s)Table 3 Comparison of stress hormones and blood sugar between the two groups

注: 两组患者拔管后血浆醛固酮、 肾上腺素、 皮质醇及血糖水平与麻醉前对比, aP <0.05, 差异具有统计学意义Note: The levels of plasme aldosterone, adrenaline, cortisol and blood sugar after the extubation were compared with their corresponding levels before the anesthesia within each of the two groups, and the results all showed statistically significant differences, aP <0.05

组别Group例数Number of cases醛固酮(ng/dL)Aldosterone (ng/dL)麻醉前Before the anesthesia拔管后After the extubation肾上腺素(pg/mL)Adrenaline (pg/mL)麻醉前Before the anesthesia拔管后After the extubation皮质醇(nmol/L)Cortisol (nmol/L)麻醉前Before the anesthesia拔管后After the extubation血糖(mmol/L)Blood sugar (mmol/L)麻醉前Before the anesthesia拔管后After the extubation观察组Observation group 30 25.68 ±4.71 66.41 ±7.82a 116.25 ±15.69 189.76 ±19.41a 441.74 ±61.86 540.89 ±73.95a 5.68 ±1.67 7.19 ±1.03a对照组Control group 30 27.43 ±5.08 71.34 ±8.91a 118.56 ±17.31 207.67 ±20.86a 460.05 ±79.23 598.45 ±95.60a 5.87 ±1.64 8.20 ±1.21a t 值t value 1.384 2.278 0.542 3.443 0.998 2.608 0.445 3.481 P 值P value 0.172 0.026 0.590 0.001 0.323 0.012 0.658 0.001

3.3 不良反应发生情况对比

观察组患者中出现胃肠道反应者2 例、 苏醒延迟者1 例, 不良反应发生率为10.0%; 对照组患者中出现胃肠道反应者4 例、 躁动者1 例, 不良反应发生率为16.7%, 两组患者不良反应发生情况对比采用卡方检验, χ2=2.162, P =0.539, P >0.05, 差异无统计学意义。

4 讨论

严重烧伤属创伤性、 强烈性刺激, 烧伤后的局部组织水肿、 缺血坏死、 皮肤屏障受损均可引起烧伤部位持续性应激反应, 诱发大量炎性介质释放,导致机体内环境失衡, 造成心、 肝、 肾等重要脏器继发性损伤甚至功能障碍而危及患者生命。 另外,应激状态下机体还可释放大量肾上腺素、 儿茶酚胺及去甲肾上腺素等创伤性应激激素而使患者出现血压、 血糖升高, 心率加快, 呼吸急促等症状。 研究显示, 早期行切痂植皮手术, 清除坏死组织, 可阻断炎性介质及创伤性应激激素的持续释放, 提高患者预后[5]。 但切痂植皮手术患者全身麻醉苏醒期易发生躁动, 不仅影响植皮效果, 而且还可兴奋交感神经, 进一步促使患者血压升高、 心率加快, 提高醛固酮、 肾上腺素等应激激素及血糖水平, 影响创面组织修复[6]。

右美托咪定为高选择性α2受体激动剂, 能抑制外周交感神经兴奋, 具有镇静、 镇痛、 抗焦虑等作用, 可明显减轻机体应激反应, 维持术中血流动力学稳定[7]。 氟比洛芬酯为非甾体类抗炎药, 以脂微球为药物载体, 可水解生成氟比洛芬, 并将其靶向分布于机体受损部位, 通过抑制前列腺素的合成而产生强烈镇痛作用[8]。 李芸芸等研究发现, 重度烧伤全身麻醉患者联合应用右美托咪定与氟比洛芬酯, 可产生相互协同作用, 增强镇痛、 镇静效果[1], 有效避免苏醒期躁动, 减轻机体应激反应,降低患者全身麻醉苏醒期血糖及应激激素水平, 且对患者术后苏醒时间及拔管时间无影响, 较单独用药效果更佳[9-10]。

为减轻采用切痂植皮术治疗的重度烧伤患者全身麻醉苏醒期的应激反应, 笔者将右美托咪定与氟比洛芬酯联合应用于此类患者, 并与单纯应用右美托咪定者进行了对比。 结果显示, 观察组患者手术持续时间、 唤醒时间及拔管时间与对照组无明显差异, 唤醒后Ramsay 镇静评分高于对照组、 Riker 镇静-躁动评分低于对照组; 拔管后15 min, 观察组患者血浆醛固酮、 肾上腺素、 皮质醇及血糖水平均低于对照组; 观察组患者不良反应发生率与对照组无明显差异。 有部分学者认为, 全身麻醉患者发生苏醒期躁动是由于全麻药物对中枢神经系统抑制程度不一、 恢复时间不同造成的。 本研究结果排除了手术时间、 唤醒时间及拔管时间对躁动的影响, 由此说明, 与单纯应用右美托咪定相比, 右美托咪定复合氟比洛芬酯可减轻患者的躁动程度, 降低血浆醛固酮、 肾上腺素、 皮质醇及血糖的升高幅度。 但本研究中两组患者躁动等不良反应发生情况对比无明显差异, 与躁动的减轻程度不符, 可能与本研究样本量较少有关, 且本研究并未设定单纯应用氟比洛芬酯组, 有待进一步研究验证。

综上所述, 右美托咪定复合氟比洛芬酯能够有效降低重度烧伤切痂植皮患者全身麻醉苏醒期的躁动程度, 抑制应激激素及血糖水平的升高, 值得进一步深入研究探讨。