幸福的读书人

2019-12-14李增军

李增军

时时处处,让阅读如影随形

阅读,应该成为我们日常生活的一部分,就像阳光、空气一样自然而然且不可或缺。不要抱怨没有时间读书,并为此寻找各种各样的理由和借口,如工作太忙、日子太累;应酬太多、事务太繁;外边的诱惑太多太大、生活的节奏太快太紧,如此等等。其实,阅读的时间就掌握在我们自己的手里,关键是要学会去利用。

古人云:“三天不读书,自感面目狰狞。”一语道破了坚持读书的重要。北宋钱惟演自称:“平生惟好读书,坐则读经史,卧则读小说,上厕则阅小辞,盖未尝顷刻释卷也。”欧阳修也曾说过:“余平生所作文章,多在三上,乃马上、枕上、厕上也。盖惟此犹可以属思耳。”南宋诗人陆游在《幽居遣怀》一诗中,有“呼童不应自生火,待饭未来还读书”之句,写尽了他饭前见缝插针读书的书痴情态。清代“扬州八怪”郑板桥的许多诗词也有描写读书人那种勤奋刻苦精神的,如 “年年种竹广陵城,爱尔清光没变更。最是读书窗纸外,为争夜半起秋声” 。他还为汪懋麟百尺梧桐阁题有一联:“百尺高梧,撑得起一轮月色;数椽矮屋,锁不住五夜书声”,这副对联生动刻画了汪懋麟刻苦读书的情景。

我国当代著名的马克思主义经济学家、《资本论》最早的中文翻译者王亚南,1933年乘船去欧洲。客轮行至红海,突遇风暴,巨浪将轮船摇晃得使人无法站稳。戴着眼镜的王亚南,手上拿着一本书走進餐厅,恳求服务员说:“请你把我绑在这根柱子上吧!”服务员以为他是担心自己被风浪甩到海里去,就照着他的要求,将其牢牢地绑在柱子上。绑好后,王亚南翻开书,聚精会神地读起来。船上的外国人见了,无不向他投来惊异钦佩的目光,连声赞叹:“啊!中国人,真了不起!”

“君子终日乾乾,夕惕若厉”,这应该是我们当代人应有的勤学精神吧。

以经典为伴,专注“高贵的坚持”

所谓经典,就是指那些经过时光荏苒而流传下来,而且被人们广泛接受的著述。阅读经典,是我们进入人类知识殿堂的捷径,人的自我完善和提升,须要仰仗经典之力。

日本作家村上春树曾借小说主人公之口说,“我只是不愿意在阅读未经过时间洗礼的书籍方面浪费时间”。这话听起来有些刺耳、偏执,背后却是有一番考量的。大浪淘沙始见金,时间这个公平的见证者,为人类淘汰了不计其数的书籍,却同时留下了卷帙浩繁的佳作。意大利作家卡尔维诺对此也有极深的感受,甚至专门写了一本书叫《为什么读经典》。书中,他为经典作品下了诸多定义,其中第一条便是,“你经常听人家说‘我正在重读……而不是‘我正在读……的书”。《“思想文化大数据实验室”2019城市阅读报告》从图书消费和数字阅读两个重要维度出发,总结过去一年的阅读现象,把脉城市的阅读风尚。报告显示,在当下中国,《浮生六记》等经典著作依然是畅销、长销作品。

今年的“世界读书日”来临之前,中国人民大学外国语学院院长郭英剑在人大图书馆“人图领读者”讲座中,就再次重申了自己的一贯主张:人生太短,好书太多,要读经典。经典作品反复接受一代又一代人洗礼,总能跨越时代,进入群体的记忆中。即便这些作品需要你花力气、下功夫阅读,也是非常值得的。不读经典,何以自立?在今年的“世界读书日”,许多网友赞成阅读经典著作,认为阅读经典有助于了解世界、提高自身素养。复旦大学中文系教授汪涌豪认为,经典阅读有对人类普遍性和本源性问题的热切关注,可以帮助我们了解世界,观照自我,实实在在地获得高层次的精神养料。也有网友称:“重视经典阅读,就是重视思想绵延,重视质疑和思考,就是寻找人生意义的科学途径。”

经典,一头接续着优秀文化,一头链接着美好生活。

熟读深思,追求有质量的阅读

史书记载,当年孔子读《易》韦编三绝,不知翻阅过几百上千遍。

北宋大文豪苏东坡,有一次在翰林院值夜班,读杜牧的《阿房宫赋》直至深夜四鼓,仍诵读不倦。郑板桥在《板桥自叙》中也曾谈到,“板桥每读一书,必千百遍。舟中、马上、被底,或当食忘匕箸,或对客不听其语,并自忘其所语,皆记书默诵也。”他还在《潍县署中寄舍弟墨第一书》中说:“千古过目成诵,孰有如孔子者乎?读《易》至韦编三绝,不知翻阅过几千百遍来!”

当然,读书除了熟读深思之外,还要注重完善自己的知识结构。知道自己想学什么、要读什么,需要补充哪些知识。在这方面,首先要建好自己的“根据地”,也就是自己的专业领域。但仅仅有专业文化修养还是不够的,面对复杂多变的社会生活,我们最稀缺的是触类旁通、举一反三和高瞻远瞩的能力。这就需要我们不断突破原有的思维定式,有意识地发现自己的知识“盲点”和“盲区”,然后以自己的学习和研究为基础,去找需要读的书,并在薄弱环节上多下功夫,努力实现读得其所,学有所用。

放慢点、静下来,尽情享受阅读时光

我们正处在一个互联网浪潮下知识焦虑的时代。因为互联网的发展,不同专业领域知识的边界正在变得越来越模糊,甚至有的消失融通,变得“大而不知”。世界太大了,大到任何人都不可能了解其全部本质。而且,当下又是一个崇尚快捷的时代,“快”可谓无时不在、无处不在,出行有飞机、高铁、汽车;邮传有快递、快运、快件;信息有快报、快讯、快信等,就连购物都在流行“秒杀”。时代和生活的巨大变化,正在对阅读提出全新的挑战。

但是,读书随处是一片净土。人生本来是一场旅行,如果一开始就只图一个快字,急匆匆直杀奔终点而去,而忘却了沿途的风景,那人生的意义又何在呢?而读书,就是人生旅途中的一个驿站,当我们遇到一本好书的时候,就要有意识地放慢生活的节奏,静下心来,在阅读中感悟一种时光的静谧和美好。慢不是懒惰,不是消极,而是一种读书的态度,也是一种让心灵回归自然、与书为伴的境界。平时听很多人说,“我没有书房”“我不在学校”“我没有一个好的学习环境”,等等。这些都不是不读书的借口。读书不在于寻求安静的环境,而在于有一个安静的心境,潜下心来修身养性,享受阅读时光。

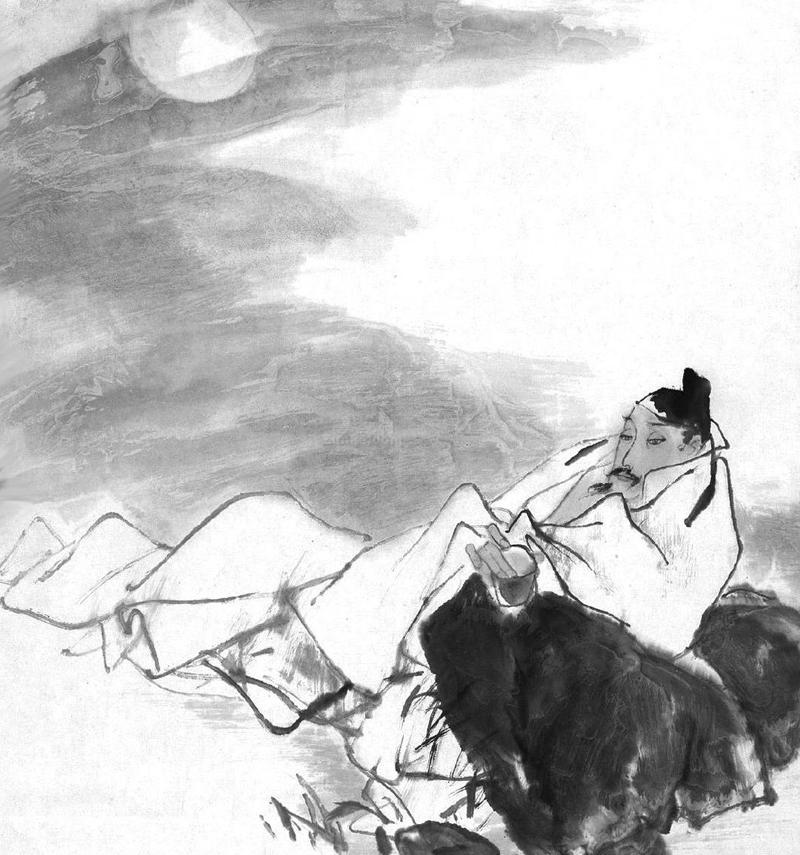

我悟读书趣,对影成三人

我把自己书房的名字叫“对影轩”,语出北宋文学家黄庭坚《品令·茶词》“恰如灯下,故人万里,归来对影。口不能言,心下快活自省”,又出唐朝诗人李白《月下独酌》“举杯邀明月,对影成三人”。黄山谷和李太白一个从品茶、一个从饮酒,讲“对影”之美之妙之乐之趣,我则将其引申到读书,一则读书恰如遇故人,久别重逢;二则读书也是在寻找另一个自己,与灵魂对话,既是和故人对影,也是和自己对影,阅读成为悦读,其美其妙其乐其趣也就尽在不言之中了。

“我最大的爱好就是读书。”习近平总书记多次在公开场合强调读书修身的重要性。他在回忆自己不满16岁时赴陕西省延川县梁家河村插队、手不释卷读书情况时描述道:“出门的时候怀里揣一本书,我那时候揣字典,《成语词典》《简明哲学词典》,背一个词的意思就去锄地,再找休息的时候再背一个词。”2013年3月19日,在接受金砖国家媒体联合采访时,习近平总书记这样感慨道:“我最大的爱好就是读书,读书已经成为自己的一种生活方式,读各类书,我想,这是一个终身的爱好。”

让我们与书相伴,做一个幸福的读书人吧!

责任编辑:黄艳秋