国土空间规划背景下的永定河综合治理研究

2019-12-12李江锋

李江锋,邬 龙

(中水北方勘测设计研究有限责任公司,300222,天津)

2016年12月,国家发展改革委、水利部、原国家林业局联合印发《永定河综合治理与生态修复总体方案》。2018年6月,永定河流域投资有限公司成立,新一轮永定河综合治理正式启动。当前,国土空间规划正处于全面编制的阶段,永定河综合治理应充分利用国土空间规划格局建立的时机,发挥水流的功能和价值,构建永定河综合治理体系,实现永定河流域自然资源变资本,资本变资产,在自然价值增值的同时促进沿线经济社会持续发展。

一、水域功能和价值在新时代国土空间中的体现

1.新时代国土空间规划的理解

2014年9月,国家发改委、原国土资源部、住房和城乡建设部、原环境保护部四部委联合发文开展28个试点城市的“多规合一”探索。2019年5月,中共中央、国务院发布《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔2019〕18 号),标志着国土空间规划体系顶层设计和 “四梁八柱”基本形成,国土空间规划体系构建工作正式全面展开。

国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图,是各类开发建设活动的基本依据。杨保军等认为,国土空间规划体系构建的核心要义为:生态文明建设优先是国土空间规划体系构建的核心价值观,全面实现高水平治理是国土空间规划体系构建的根本依据,引领高质量发展和缔造高品质生活是国土空间规划的主要抓手。庄少勤认为,生态文明新时代是国土空间规划逻辑的起点和工作基点,信息化的深度发展,生产力、生产关系和时空关系都发生了深刻的变化,国土空间规划要注重前瞻性、科学性和操作性等方面。

2.新时代国土空间规划中水流功能和定位

(1)水土资源空间关系

水土资源是人类生存、发展的物质基础,是自然界和人类社会最重要的保障,对维持全世界的经济发展、社会稳定和生态安全起着无法替代的作用,具有非常紧密的耦合关系。王浩等提出的“自然—社会”二元水循环复杂系统结构,诠释了水在城镇空间、农业空间和生态空间的循环,以及物质、能量和信息在不同空间要素间的交换过程。水是生命之源、生产之要、生态之基,从原始文明的逐水而居、农耕文明的防灾避害、工业文明的治水兴水,到新的生态文明时代的人山水林田湖草生命共同体,水都是其中的核心要素。

人的需求分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求五个层次。人类为满足自身需求的活动极大影响了水土资源的相互关系。土地利用类型的改变引起水文情势、水力条件和地貌景观格局的变化,水资源不同开发利用方式导致的水循环方式改变,也影响人们对土地空间的开发和利用,二者相互依存、不可分割,但水资源对土地空间的开发起到约束和限定作用。

(2)生态文明新时代的水流功能和定位

《中华人民共和国宪法》第九条规定:“矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源,都属于国家所有。”矫勇指出,1954年新中国第一部宪法就选用了“水流”这一概念并沿用至今,它具有很强的地域属性,还能表达出水流穿越山川、汇流大海的空间流动的感觉,既具有空间属性,又具有资源属性。2015年中共中央印发 《生态文明体制改革总体方案》,也应用水流的概念来界定有关要求,其中明确要求开展水流等自然生态空间的确权登记工作。

水资源以水流的形式进入社会水循环路径中,打破了流域自然水循环系统原有的规律和平衡,极大地改变了降水、蒸发、入渗、产流和汇流等水循环各个过程,原有的流域水循环系统由单一的受自然主导的循环过程转变成受自然和社会共同影响,水流在具有遵循自然规律的水文属性和为水生生物提供生存环境的生态属性基础上,具备了为人类服务的资源属性。水流的基本功能可分为自然、社会及生态三大功能。

信息化的深度发展、生态文明新时代的空间特征形成了一种万物互联的“新生态文明”特征,自然、人、城市、经济、社会等皆为数字化生态系统中的网络节点或单元。物联网、云计算、大数据、移动互联网,以及AR、VR等技术的应用,模糊了实体空间与虚拟空间的界线,以水流为载体的物质循环、能量流动与信息传递过程,能以更透彻的感知,促进水资源与土地、生物、能源和矿物等其他自然资源要素利用的过程、运行方式更全面地互联互通和更深入的智能化。水流的服务功能和价值创造功能更加凸显,治水的空间体系与空间规划体系更加有机地融合起来。

水流对于城镇、农业和生态空间的服务功能,一是提供灌溉用水、饮用水、工业用水、水能、水产品等的供应功能;二是调节水资源、洪水调蓄、地下水补给、水质净化和气候变化等的调节功能;三是继承和培育滨水文化、休闲旅游、文化遗址、教育价值等的文化功能;四是维系水文循环、水热平衡、水盐平衡、水沙平衡,以及栖息地功能、廊道功能和水质净化等的支持功能。众所周知,外调水虽可以缓解缺水地区水资源的供需矛盾,但其付出的经济代价和调水区与调入区的生态环境潜在代价皆是巨大的。水流对于不同服务对象的调节、供应和支持的能力应以区域的水资源承载能力作为标准,以水定城、以水定地、以水定人、以水定产,水对国土空间规划的格局具有约束指导的功能。

3.新时代国土空间规划中水流的价值体现

水资源的价值可概括为经济价值、生态价值和文化价值。其中水资源的经济价值是指对人类社会生活生产的直接支撑服务价值,可通过市场中的货币进行反映。水资源的生态价值是指满足自然循环、平衡和演变的自然生态环境,提供优良水生态环境产品等服务功能价值。水资源的文化价值是河流承载人类历史、塑造文明类型、培育民族传统,启迪人类哲学、艺术灵感的文化、美学和历史价值。随着信息技术深入发展,水作为空间的核心要素之一,基于服务对象、场景和需求转化以及利用效率将得到提升,促进自然资源经济价值和生态价值实现增值。

(1)优化国土空间格局,增加自然资源资产和资本价值

“加强生态环境分区管治,量水而行,保护生态屏障,构建生态廊道和生态网络,推进生态系统保护和修复。”“自然生态是有价值的,保护自然就是增值自然价值和自然资本的过程。”一是从水流应有的合理空间和水流状态出发,统筹考虑上下游、左右岸的城市化地区、农产品主产区、重点生态功能区的不同定位,全域谋划水生态空间总体布局,划定河流保护、开发、保留和缓冲区,确定各段河流保护和建设重点,努力实现河湖水域不萎缩、功能不衰减、生态不退化。二是增加重点水功能区的管理和水资源保护,加强水源涵养区建设,评价区域的水资源承载能力、核定水域纳污能力,限制排污总量,实现水资源资产保护和增值。

(2)智能化提升水资源利用效率,降低水生态负债

5G时代下,国土空间的各要素可实现互联互通,数字化压缩和融合了时空,促进了时空流动。王建华等提出了以空间均衡和高效利用、全面感知和智能辅助决策、科学决策和精准控制等为核心的水物理网、水信息网、水管理网的智能水网的建构方向,使以水流为载体的物质、能量和信息的反馈、传输和转化效率更高。

智能水网的构建,一是可以对主客体的供水需求和水流过程实时精准控制,强化用水全过程管理,全面优化用水结构,转变用水方式,提高水资源开发、利用和配置效率,尤其降低万元工业增加值消耗新鲜水量和农业灌溉用水总量。二是落实最严格水资源管理制度,对取水、用水和排水实现精准控制,及时反馈和决策,提高用水效率,降低污水排放量,提高水功能区达标率,增加区域水资源承载力。三是促进水库、塘坝、湿地等水域空间合理布局,建设多样化特色空间,满足人们对美好水环境的向往。四是增加地表径流拦蓄量,补充地下水,增加可用水量,减少挤占生态流量、挤占环境容量和地下水超采量总量,减少水生态系统压力,降低水生态负债。

(3)河流生态环境价值提升促进国土空间建设,满足人们的生态产品需求

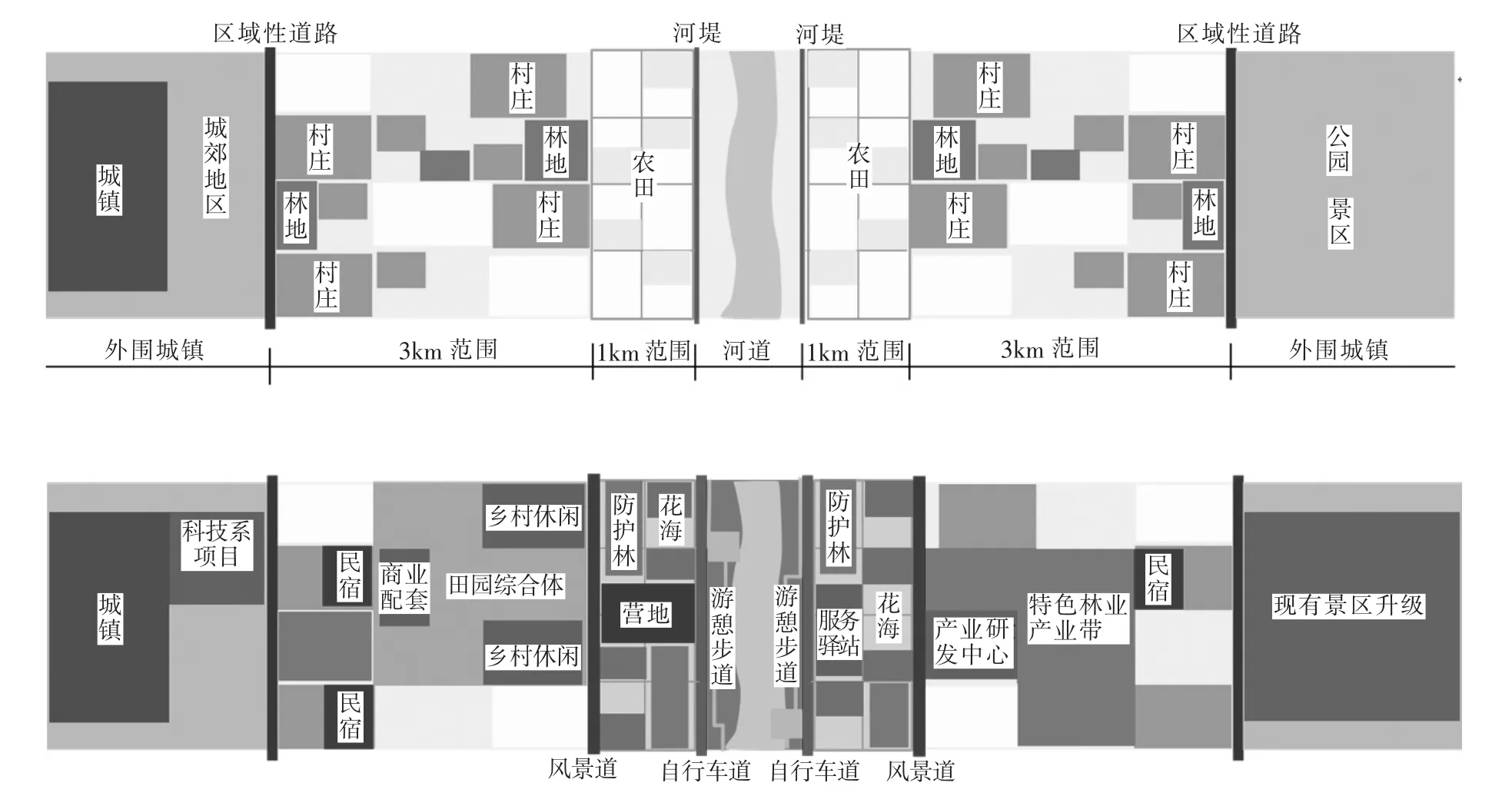

河流从高山奔腾到海历经了山岳、森林、草原、河湖,流经了城市、乡村和自然,所有美好的人文地理元素俱全,风景完备。良好的生态环境是地区经济发展的基础,新时代的国土空间规划强化环境导向对空间结构的决定作用。要以生态环境治理与生态旅游、城镇开发等产业融合发展,探索开展生态环境导向的城市开发(EOD)模式。一是结合全域水生态空间总体布局和功能定位,沿河划定一定宽度的生态廊道,融合绿道系统,将沿河的湿地、湖库等水域空间与沿线特色城镇、乡村环境以及防护林带建设相结合,创造多样化、复合式、社区化的国土空间环境(如图1所示)。二是注重场地的文化、自然特色及运营管理,创造道法自然、和而不同的空间地域感,提供高质量的河流生态产品,注重人的价值与生态价值的融合,使人们在场景当中连接世界、感知生命、创造价值。最终,通过河流生态环境综合治理,实现生态环境价值的提升,促进区域协同、城乡融合、集约发展。

(4)河流传承文明,创造新时代的水文化价值

水是城市产生、发展、演化的重要自然力。新时代的水文化建设,一是传承人类治水哲学思想,发掘和保护水利遗产,注重地域文化特色和展示。二是要遵循生态优先,绿色发展的理念,通过水生态文明宣传教育,增强节约意识、环保意识、生态意识,营造爱护生态环境的良好社会风气,让水生态文明理念深入人心。三是水流空间建设要考虑时间和人文维度,注重以人为本,突出场所特色文化。“青山看不厌,流水趣何长”,网络时代水流空间的场景营造要注重体验,个性化的场景才能吸引人们从网络的一个节点移到另外一个节点,空间才具有价值。新时代的国土空间规划不会只有自然没有人文,只重数量不重质量,只要管控不要发展。

图1 沿河生态廊道空间示意图

二、永定河综合治理建议

永定河发源于内蒙古高原南缘和山西高原北部。流域地跨内蒙古、山西、河北、北京、天津等5个省(自治区、直辖市),总面积4.7 km2。上游桑干河、洋河两大支流于河北省张家口市怀来县朱官屯汇合后称永定河,天津屈家店以下至入海口称永定新河;全长747 km。

近年流域沿线各地市加大投入,对永定河进行了治理,取得了良好效果。水利部部长鄂竟平在2019年全国水利工作会议上指出,相较于人民群众对水利新的更高需求,水利事业发展还存在“四个不平衡、四个不充分”的问题,突出强调要从改变自然、征服自然转向调整人的行为、纠正人的错误行为。永定河的生态修复和综合治理还要考虑国土空间规划的相关要求,满足新时代人们对优质水资源、健康水生态、宜居水环境的迫切需求。

1.开展永定河水资源承载力评价,有利于流域一体化治理,增加水资源价值

《生态文明体制改革总体方案》要求进行资源环境承载力评价,以评价结果作为国土空间规划的基本依据。新时代十六字治水思路中,首先要求“节水优先”。据《2018年中国水资源公报》,海河区的水资源总量为338.4亿m3,水资源一级区用水总量为371.3亿m3,其中京津两地的用水总量均超过当地水资源总量。因此开展永定河的水资源承载力评价,一是对永定河的城市化地区、农产品主产区、重点生态功能区进行以水定需、以水定产,有利于从流域一体化角度对生产、生活空间的规模、结构和布局优化,促进上下游、左右岸协同、集约发展。二是有利于建立流域一体化的计量监测体系,严格用水总量和计划用水管理,促进适宜永定河流域的节水标准、定额指标体系和节水评价制度的建立,以及用水结构优化和用水方式转变。三是有利于永定河加大外调水力度,缓减永定河流域水资源短缺、生态水量不足、水生态系统严重退化等生态环境问题,增加永定河水资源价值。

2.统筹考虑国土空间各要素治理需求,优化水流空间布局,系统治理

山水林田湖草是一个生命共同体,把治水与治山治林治田治草结合起来,强化流域综合整治,促进生态系统修复。结合国土空间规划的资源环境承载力评价及三区三线划定情况,优化水流空间布局,确定永定河的保护、开发、保留和缓冲区。建议开展以下工作作为突破,一是加强源头地区的保护和综合治理,朔州要开展全域的山水林田湖草生态修复治理,重点开展神头泉域的矿山废弃地修复、水源涵养林建设、村镇环境综合治理和高能耗、高污染企业搬迁等,建设国家级神头泉湿地公园,加强桑干河源头的治理和保护。二是对流域内的湖库、塘坝等“盛水的盆”进行生态环境综合治理,增加“盆里的水”,减少水生态系统压力,降低水生态负债。三是将永定河泛区的治理上升到京津冀协同发展治理的高度,开展村庄迁建、土地综合整治和生态修复,将永定河泛区建设成为永定河流域的绿色发展基地,成为官厅水库之外的又一个生态核心。

3.建设永定河综合治理生态廊道,构建绿道体系,传承永定河文化

从流域治理一体化角度,划定永定河综合治理生态廊道,一是与省级、市县级国土空间规划相结合,确保在一定范围内治水治山治林治田治草相结合,统筹考虑上下游、左右岸城镇空间、农业空间和生态空间的用水需求,增加河湖连通性和重要生态功能区的完整性。二是建设从入海口到源头的绿道体系,将水流空间与河道管理空间、地域文化建设相结合,结合乡村振兴战略,打造多功能的复合特色空间,促进流域间的城乡要素融合和增加客流量。三是可以将四省市间的特色文化旅游资源进行有效连接,增强人们对文化和空间的体验感,促进流域间上下游文化的交流和传承,将永定河打造成文化河。

4.理清政府和市场职责,两手发力,加强监管体系建立

永定河治理是一个长期的过程,各级政府是治理的责任主体,一是以永定河综合治理与生态修复部省协调领导小组为核心,建立省、市、县、乡四级治理协调体系和保障实施机制。二是治山理水是一个有机整体,将河长制、湖长制与林长制相结合,统筹共同发力。三是永定河流域公司作为执行者,应建立强监管的信息平台,融合各级政府的河长制、湖长制与林长制信息,加强取水、用水和排水全过程管理,协助各级政府加强监管、精准施策。

永定河流域投资有限公司作为永定河治理的实施者,应充分利用政策,加强与地方政府、社会资本的合作,建议一是以流域自然资源和自然资产增值为目标,结合国土空间规划,对流域内水利资产、林业资产的统一管理和运行,与地方政府合作,对自然资源开发使用成本评估,建立流域的自然资源资产交易平台,设立绿色发展基金,发行绿色债券,实现自然资源资本化。二是创新永定河横向生态补偿机制,不能局限于水量、水质的补偿,围绕绿色发展基金的设立,以科技补偿、项目补偿和产业补偿的方式,加大下游地区对上游地区损失的机会成本、发展成本的补偿。三是划定永定河生态廊道,加强廊道内的国土空间要素综合治理,争取政策,推动流域间国土空间要素流动,促进流域间国土空间优化布局,落实用途管制。

三、结 语

水支撑着不同空间用水需求,如同一条生命线和生命纽带,联系着山水林田湖草生命共同体的各个要素。生态兴则文明兴,生态衰则文明衰。永定河综合治理要在习近平新时代生态文明建设思想指引下,树立生态优先、绿色发展的生态思维,符合国土空间规划要求,满足人民对美好生活的向往、绿色生态产品的需求,注重创新、共享、开放和协同。要处理好人与自然的关系,统筹推进 “五位一体”总体布局,重构实施监督体系、政策法规体系和技术支撑体系,充分发挥政府、市场、社会、技术和自然之间相互联系、相互促进和监督作用。