荒漠草原不同植被恢复模式的水土保持生态效益

2019-12-11何京丽杨红艳

荣 浩,何京丽,张 欣,张 林,杨红艳

〔1.水利部 牧区水利科学研究所,内蒙古 呼和浩特010020;2.内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司,内蒙古 呼和浩特010010〕

广泛分布于内蒙古中部、阴山山脉以北乌兰察布高原地区的荒漠草原是内蒙古草原的重要组成部分,荒漠草原以其独特的种类组成、结构和功能,以及地理分布规律和自然景观,成为亚洲中部一种特殊的、十分重要的生态系统类型[1]。近些年,环境因子的变化以及不合理的人类活动使荒漠草原的生态系统正在发生深刻变化,干旱频发,导致沙漠化、盐渍化急剧发展和植被退化[2]。

荒漠草原植物种类贫乏,草丛低矮,生态系统稳定性差,一旦退化很难恢复,它的良性循环和可持续发展与草地生态环境密切相关[3]。目前中国在退化草地生态恢复方面已经有很多的研究成果,主要恢复技术包括围栏封育、补播、松土、浅耕翻、火烧、施肥、灌溉、施枯草或秸秆、除毒草、石膏改良等,这些草地植被恢复技术具有综合性、交叉性、边缘性等特点[4-10];对于草地生态系统恢复的评价主要侧重于植被覆盖度、地上生物量、生物多样性和土壤质量的恢复等方面[11-14]。

本研究通过分析内蒙古自治区四子王旗境内的退化荒漠草原不同植被恢复模式的水土保持生态效益,从植物生长状况、土壤水分保持、抗水蚀能力等方面探讨不同植被恢复模式对保持荒漠草原水土资源、恢复受损生态系统的适宜性,以期解决当前退化草原水土保持措施的优化配置问题提高生态恢复效果,加快修复进程,为退化草原的水土流失治理和生态建设提供理论和实践参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于内蒙古自治区四子王旗查干补力格苏木境内,属于典型中温带大陆性气候,多年平均气温3.4℃,≥10℃的年积温为2 200~2 500℃,多年平均降水量为298 mm,降水量集中在6—9月,占全年降水总量70%以上,无霜期175 d。试验区主要以淡栗钙土为主[15]。研究区地带性植被为短花针茅荒漠草原,是一种草原区向荒漠区过渡的荒漠草原生态系统类型,短花针茅草原占到中国温性荒漠草原总面积的11.2%,对荒漠草原的生态系统的整体功能有很大的影响[16]。试验区为放牧的天然草地,原生植被草层低矮,植物种类组成较少,主要建群种为短花针茅(Stipɑ breviflorɑ),优势种为冷蒿(Artemisiɑfrigidɑ)、无芒隐子草(Cleistogenes songoricɑ),主要伴生种有栉叶蒿(Neopɑllɑsiɑpectinɑtɑ)、狭叶锦鸡儿(Cɑrɑgɑnɑstenophyllɑ)、木地肤(Kochiɑprostrɑtɑ)、银灰旋花(Convolvulusɑmmɑnnii)等,植被盖度为21%~26%。

1.2 试验设计

于2015年选择地势较为平坦、植被盖度相近的区域布设3种植被恢复模式试验区,以长期放牧形成退化的天然草地作为对照样地(CK),植被恢复模式分别设置为:围栏封育试验样地(Ⅰ)、“围栏封育+灌木条带+施肥复壮”试验样地(Ⅱ)、“围栏封育+松土补播+草种包衣”试验样地(Ⅲ)。各试验样地基本情况见表1。

表1 试验样地2015年基本情况

1.3 试验方法

于2017年生长旺盛期(8月初)调查植物群落特征并测定土壤含水量。在各个试验样地内随机布设3条100 m 样带,样带间隔100 m,沿样带每隔10 m 布设1个1 m×1 m 样方,记录每个样方内出现的植物种类、群落总盖度,采用收割法测定地上生物量,即将样方内植物地面以上的所有绿色部分齐地刈割(样方内灌木属矮小灌木,与草本植物一并刈割收获),不分植物种按样方分别装进纸袋,65 ℃恒温下烘至恒重,称其干重,测定植物群落地上生物量;测定生物量的同时,采用TRIME-PICO TDR 便携式土壤水分测量仪结合烘干称重法测定0—20,20—40,40—60 cm 土层土壤含水量。

2017年5月在每个植被恢复模式试验区选取坡度基本一致的区域,分别布设1个自然坡面径流小区(5 m×3 m),四周以铝塑板进行围挡,径流小区底部设计集流桶,每次降雨后观测径流量和泥沙量,观测时间为2017年6月至2017年9月。①径流量观测。每次降雨产流结束后测定集流桶内水位高度,乘以集流桶底面积,推算出一次降雨过程的径流量。②泥沙量观测。径流测定后,将桶内水分充分搅浑,用铝盒取水样,每次取60 ml,3次重复,现场测定浑水重量,记录浑水体积,静置3 h,过滤掉清水,置于105 ℃下烘箱12 h,测定干土重量,换算成土壤侵蚀量。

1.4 数据分析

利用SPSS Statistics 17.0软件进行数据统计分析,采用单因素方差分析LSD 法(least significant difference,LSD)比较不同植被模式下的差异(p=0.05),采用主成分分析法[17-19]对不同植被恢复模式的水土保持生态效益进行评价。

2 结果与分析

2.1 不同植被恢复模式植物群落特征的变化

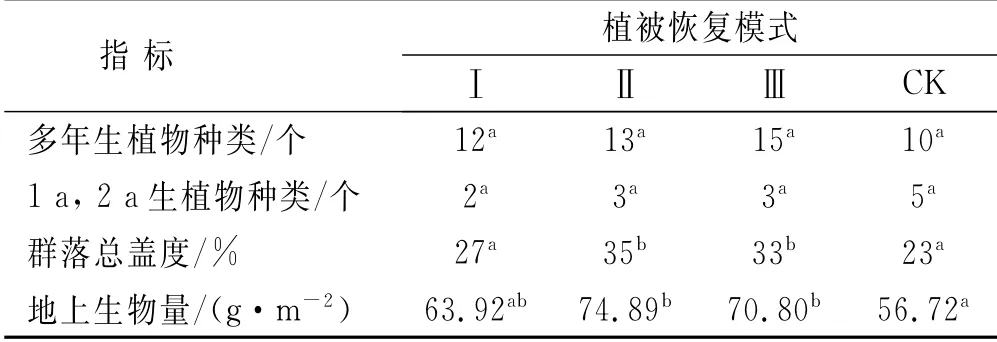

对比分析3种植被恢复模式和天然草地的植物群落特征,结果见表2。“围栏封育+松土补播+草种包衣”(Ⅲ)试验样地出现的植物种类最多,共有15种多年生草本植物,3种1 a,2 a生植物。与之相比较,围栏封育样地(Ⅰ)的植物种类最少(12种多年生草本植物,2种1 a,2 a生植物)。但经方差分析,各试验样地之间植物种类组成变化差异未达到显著水平(p>0.05),说明荒漠草原实施不同植被恢复模式的初期阶段对植物群落物种组成没有明显影响。“围栏封育+灌木条带+施肥复壮”(Ⅱ)、“围栏封育+松土补播+草种包衣”(Ⅲ)试验样地的植物群落总盖度要显著高于封育样地(Ⅰ)和对照样地(CK)(p<0.05)。测定生长旺盛期(8月初)不同植被恢复模式的地上生物量,结果表明,“围栏封育+灌木条带+施肥复壮”(Ⅱ)试验样地地上生物量最高,其次为“围栏封育+松土补播+草种包衣”(Ⅲ);这两种恢复模式的地上生物量分别比放牧的天然草地(CK)增加了18.17,14.08 g/m2,这2种恢复模式的地上生物量与天然草地之间的变化差异达到显著水平(p<0.05);Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ3种模式的地上生物量之间的变化差异不显著(p>0.05)。

表2 不同植被恢复模式植物群落特征的变化

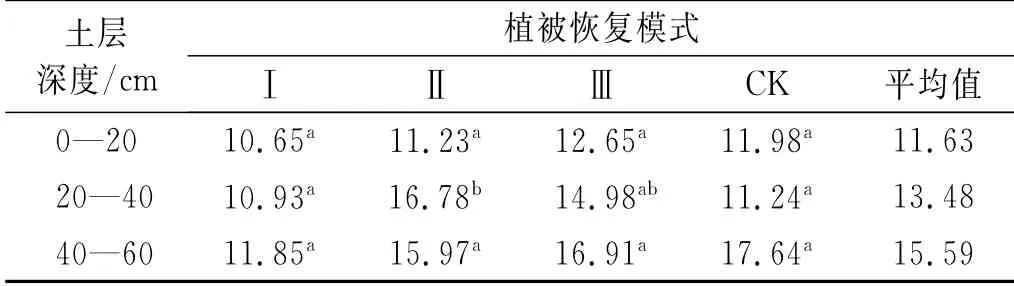

2.2 不同植被恢复模式土壤含水量变化

植被生长旺盛期不同土层土壤含水量变化如表3所示。随着土壤深度的增加试验区土壤含水量随之增加,3种植被恢复模式和天然放牧草地的0—20 cm土层土壤含水量变化在10.65%~12.65%之间,变化差异不明显(p>0.05);20—40 cm 土层土壤含水量由大到小依次为:Ⅱ>Ⅲ>CK>Ⅰ,“围栏封育+灌木条带+施肥复壮”试验样地(Ⅱ)20—40 cm 土层土壤含水量显著高于围栏封育(Ⅰ)和天然草地(CK);不同植被恢复模式40—60 cm 土层土壤含水量变化中,对照样地(CK)土壤含水量最大,围栏封育试验样地(Ⅰ)土壤含水量最低,但差异不显著(p>0.05)。

表3 不同深度土壤含水量的变化 %

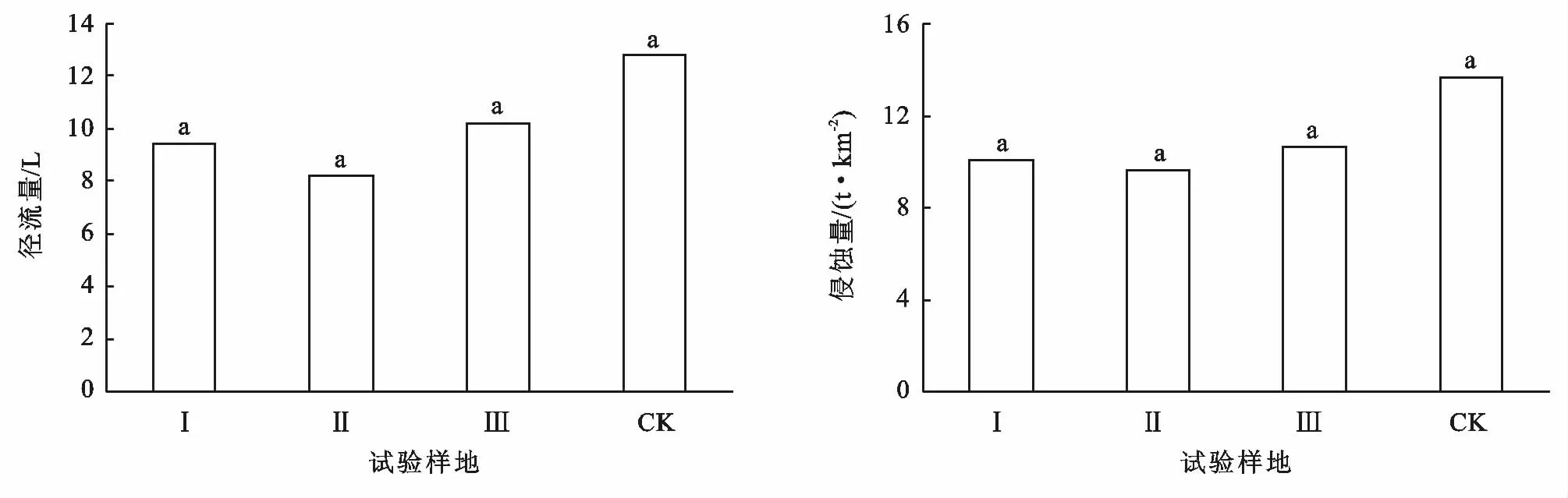

2.3 不同植被恢复模式径流和侵蚀的变化

试验观测期间内共有天然降雨7次,累计降雨量为172.6 mm,产生地表径流5次,6月份、7月份各1次,8月份3次,对比不同植被恢复模式下坡面径流小区的累积径流量和侵蚀量结果发现(见图1),3种植被恢复模式中,“围栏封育+灌木条带+施肥复壮”(Ⅱ)、围栏封育(Ⅰ)、“围栏封育+松土补播+草种包衣”(Ⅲ)的地表径流量分别比天然草地(CK)降低了35.9%,26.6%,20.3%,推算的3种植被恢复模式的土壤侵蚀量变化在9.64~10.65 t/km2之间,均低于天然草地侵蚀量,虽然不同植被恢复模式的径流量和侵蚀量与天然草地之间的变化差异未达到显著水平(p>0.05),但也说明了实施植被恢复措施后植被盖度和密度增加,地表粗糙率加大,进而使地表径流减小,有效控制了土壤侵蚀。

图1 不同植被恢复模式径流量和侵蚀量比较

2.4 水土保持生态效益评价

采用SPSS Statistics 17.0软件对不同植被恢复模式的植被特征(多年生植物种类1,2 a生植物种类、群落总盖度、地上生物量)、土壤水分(0—20,20—40,40—60 cm 土层土壤含水量)、径流量和侵蚀量的9个指标进行主成分分析,得到主成分特征值和贡献率(见表4)。

表4 水土保持生态效益指标主成分特征值及贡献率

根据主成分分析的主成分提取原则,当主成分累积贡献率达到85%,可认为选取的主成分反映了原来因子足够的信息。由表4可知,主成分分析在原有9个指标中提取出了保留原始变量信息、且彼此间互不相关的7个指标,主成分1和主成分2的累积贡献率为92.784%,因此提取前2个主成分就能较好的涵盖评价不同植被恢复模式的水土保持生态效益指标的信息。主成分载荷矩阵是变量和与之对应各个主成分间的相关系数,根据提取的2个主成分计算其载荷矩阵,由载荷计算各个主成分贡献率占累积贡献率的比率为权重(见表5)。

表5 水土保持生态效益指标主成分载荷

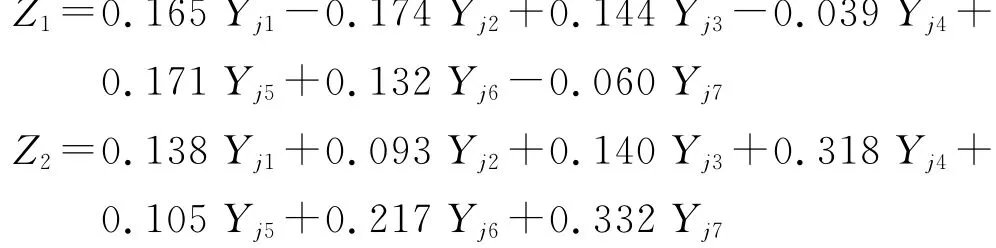

计算3种植被恢复模式水土保持生态效益评价各个主成分的单因子得分,根据各单因子得分与其特征值贡献率确定主成分综合得分模型,即把各主成分得分作为变量,同时将各主成分方差贡献率占总方差贡献率的百分比作为权重[18],2 个主成分得分模型(Zi)如下:

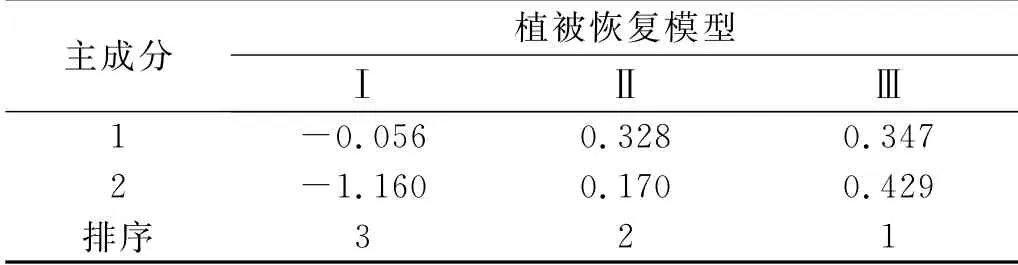

根据主成分综合得分模型(Z1,Z2)评价3种植被恢复模式的水土保持生态效益,各主成分得分排序见表6。主成分综合得分值出现正负值现象,是由于所有数据都经过标准化处理,根据主成分分析法评价的意义,主成分综合得分值并不代表评价对象的实际水平量值,而是代表其在评价对象整体中所处的相对位置[20]。因此,植被恢复模式综合得分值越大,代表在所有评价对象中该种模式的水土保持生态效益越好。根据表6可知,“围栏封育+松土补播+草种包衣”(Ⅲ)植被恢复模式的水土保持生态效益最好,其次为“围栏封育+灌木条带+施肥复壮”(Ⅱ),相比其他两种植被恢复模式,退化荒漠草原仅实施围栏封育(Ⅰ)水土保持生态效益较低。

表6 水土保持生态效益指标主成分得分

3 讨论

在草地生态系统管理中,围栏封育、施肥、补播、翻耕、划破、火烧、灌溉等措施是退化草地植被恢复的主要调控途径,实施这些措施可以增加植物群落物种多样性,提高初级生产力,改变植物种间竞争格局,改良土壤理化性质[4-6,9,21-24]。近年来,草地恢复逐步从单项技术改良转向系统综合治理,形成了以生物多样性维持、群落结构优化配置、土壤及种子库修复为主的恢复治理技术[25]。本研究在退化荒漠草原生态恢复过程中,在围栏封育的基础上,采取“围栏封育+灌木条带+施肥复壮”、“围栏封育+松土补播+草种包衣”相结合的植被恢复模式,对比两种模式,“围栏封育+灌木条带+施肥复壮”模式灌木条带的设置提高了退化草原抗风蚀能力[26],施肥补充了土壤氮元素,提高土壤肥力进而促进植物生长,恢复草地生产力;“围栏封育+松土补播+草种包衣”模式通过补播增加适生植物种,改善植物群落结构配置,松土措施能激活土壤种子库,有助于提高群落丰富度。草地植被层的植株高度、密度是影响地表径流的重要因子,地表径流随着植被高度、密度的增加而降低[27],综合植被恢复措施在恢复退化荒漠草原初级生产力和增加植物群落多样性的同时,径流量和侵蚀量均低于放牧天然草地,植被恢复措施对降低地表径流、减少水土流失也有一定作用。王猛等[28]研究也表明,与单纯封育相比,滇西北亚高山草甸退化草地实施封育的同时结合除杂、补播等措施,可更有效地改善草地质量和提高草地生产力。宋梅玲等[29]在不同草地管理措施对狼毒型退化草地群落结构和牧草品质的影响研究中也发现,与单独实施禁牧措施相比,“禁牧+防除狼毒”能明显提高草产量,“禁牧+刈割”处理能维持较高的群落多样性。相比于单个措施,综合措施的植被恢复效果较为明显,但针对不同草地类型、退化程度、生境条件、恢复目标,如何因地制宜的选择恢复管理措施、措施之间如何优化配置以期达到生态恢复最优策略还需进一步探讨。

通过不同植被恢复模式的植被特征、土壤水分、径流和侵蚀等主要指标的主成分分析结果,3种植被恢复模式中,“围栏封育+松土补播+草种包衣”(Ⅲ)恢复模式在保持水土资源、增加群落稳定性、提高草地生产力等方面的生态效益最好,其次为“围栏封育+灌木条带+施肥复壮”(Ⅱ)。受不同草地类型、气候条件、土壤植被特征、退化程度以及恢复目标等因素的影响,每种单一的生态恢复措施都存在局限性,并且长期实施单一的恢复措施可能不会取得长期成效,相对于单一生态恢复措施,多种措施的综合应用不仅有利于提高草地生产力,保持水土资源,同时也有利于减少某种单个措施所带来的负面影响等缺点[30],因此,综合措施具有更好的生态恢复效果。刘延斌等[31]对甘肃省玛曲退化高寒草甸实施2 a的围封、划破、施肥、补播和综合措施等5种不同生态恢复措施的草地生态系统健康状况评估结果表明,综合措施在CVOR及VOR(C为草地基况,V 为活力,O 为组织力,R 为恢复力)生态系统健康评价模型的评价体系下均显著优于各单一处理措施,退化严重亟需生态恢复的草地,可通过实施综合生态恢复措施达到全面迅速恢复草地生态系统健康的目的。但另一方面,由于综合措施实施的经济成本往往较高,因此需要对综合措施的经济学和生态学双重效益进行进一步评估,才能因地制宜筛选出适宜的退化草原植被恢复模式。

4 结论

内蒙古四子王旗境内的退化荒漠草原采取“围栏封育+灌木条带+施肥复壮”、“围栏封育+松土补播+草种包衣”植被恢复模式植物群落盖度、地上生物量显著增加,植被盖度和生物量的增加使裸露地表面积较少,地表径流量和侵蚀量降低,有效控制了土壤侵蚀。两种植被恢复模式中,若以获得较高生产力为目标则可采用“围栏封育+灌木条带+施肥复壮”模式,若要增加群落多样性则以“围栏封育+松土补播+草种包衣”模式为宜。

运用主成分分析方法对不同植被恢复模式的水土保持生态效益进行评价,“围栏封育+松土补播+草种包衣”的植被恢复模式在增加群落稳定性、控制水土流失等方面生态效益最好,根据这一结果,荒漠草原水土流失治理与植被恢复应采取多种措施相结合的方式,提高退化草原的生态恢复效果,加快退化生态系统修复进程。