石漠化的生态治理技术与治理模式发展

2019-12-11王爱娟穆洪晓

王爱娟,穆洪晓

(1.水利部 水土保持监测中心 北京100055;2.北京林业大学 水土保持学院,北京100083)

石漠化、荒漠化和水土流失并列为中国生态环境严重问题,被列入政府工作报告和国务院关于加快推进生态文明建设意见等重要文件。石漠化产生的原因主要包括7个方面,碳酸盐岩系的抗风蚀能力强,但成土过程缓慢;山多坡陡的地表结构不利于水土资源的保存;土壤剖面中通常缺乏C 层(过渡层),在基质碳酸盐母岩和上层土壤之间存在着软硬明显不同的界面加剧了斜坡上的水土流失和石漠化进程;春夏季降水占全年90%以上,年内降水季节分布严重不均造成季节性干旱;人口密度大且农业人口多造成土地负荷压力大;耕种方式落后,乱砍滥伐,加剧了水土流失;土地资源结构与农村产业结构错位,缺乏替代产业支撑,石漠化治理资金不足[2]。

自20世纪80年代以来,中国相继实施了石漠化治理工程,并取得了显著成效。2018年,国家林业和草原局发布中国岩溶地区石漠化状况公报,截至2016年底,岩溶地区石漠化土地总面积为1.01×107hm2,占岩溶面积的22.3%,占区域国土面积的9.4%,涉及湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州和云南8个省(自治区、直辖市)457个县(市、区)。贵州省石漠化土地面积最大,为2.47×106hm2,占石漠化土地总面积的24.5%;云南省石漠化面积为2.35×106hm2,占石漠化土地总面积的23.4%,仅次于贵州省[1]。与2011年相比,8省区石漠化土地面积均为净减少,其中,云南省减少4.88×105hm2。总结治理经验和技术配置模式,最大限度发挥资金效益,提高治理成效,对于推动中国生态文明建设具有重要意义。

1 石漠化治理阶段及其特点

新中国成立以来,西南岩溶区先后出现几次大规模砍伐森林资源,导致森林面积大幅度减少,如大炼钢铁时期大规模的砍伐活动和文化大革命期间推行的“以粮为纲”的政策等,使森林资源受到严重破坏。由于地表失去保护,加速了石漠化发展。自1988年以来,中国就西南岩溶区石漠化相关问题开展了诸多工作,如长防长治工程、退耕还林工程、天然林保护工程、“八七”扶贫攻坚计划、珠治试点工程,岩溶地区石漠化综合治理工程、以及国土资源调查、世界粮食贷款、世界银行贷款等系列项目。这些生态建设工程有效控制了西南岩溶区水土流失和石漠化的发展。中国石漠化生态治理历程随着经济社会发展和科技进步,治理目标发生变化,治理模式也不断演进。根据其治理目标和特点,概括为解决温饱阶段、开发性治理阶段、生态建设阶段和全面建设小康社会阶段等4个阶段。

保障生存解决群众的温饱问题阶段(1988—1992年),这一阶段主要以坡改梯为主,开展了耕地建设治理,其特点是以传统的单纯防护性治理为主发展农业经济;开发性治理阶段(1992—1999年),从解决温饱向发展经济转变,以经济效益为中心,提出治理与开发相结合、小流域治理同区域经济发展相结合、发展水保特色产业和农产品,主要以坡改梯为主,并采用自然修复措施、人工种植林草措施等,遏制石漠化加剧趋势。该阶段的治理出现了治理效益偏低、措施配置不合理、工程质量不高、管理跟不上,经济效益不明显,群众参与治理开发的积极性不高等矛盾和问题。生态建设阶段(1999—2003年)以逆转石漠化发展趋势、增加群众收入、建设社会主义新农村为目标,提出充分发挥生态自我修复能力,使水土资源得到高效、可持续利用。治理措施主要在林草植被的保护和建设,草食畜牧业发展,基本农田建设,农村能源建设,易地扶贫搬迁、合理开发利用资源以及科技支撑体系建设等方面,取得了显著成效。全面建设小康社会阶段(2003年至今),确立了走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,树立了生态优先,人与自然和谐的理念,农村劳动力大量转向城市或非农领域,水土流失严重、生态环境脆弱地区实施了生态移民工程。围绕防治水土流失、提高土地生产能力、改善生态环境、控制面源污染、保护江河水质、减少自然灾害等方面开展工作。国务院印发的《岩溶地区石漠化综合治理规划大纲(2006—2015 年)》提出强化林草植被的保护和恢复,适度开展坡改梯的治理理念。2008年以后,将治石与治贫相结合,引进先进科技成果和技术,实现了经济和生态双赢,改善农业生产条件。目前,岩溶地区石漠化综合治理工程二期工程(2016—2025年)以巩固综合治理成果、扩大防治覆盖面为目标,治理技术以水系配套、坡耕地治理、建设经果林和人畜饮水工程为重点,结合自然修复,推进陡坡耕地退耕,加强水电、矿产资源开发的水土保持监督管理,实现水土资源的合理有效使用和保护,改善了生产生活条件和生态环境,提高了农业综合生产能力和农民收入,促进当地经济社会可持续发展。

2 石漠化生态治理技术分类

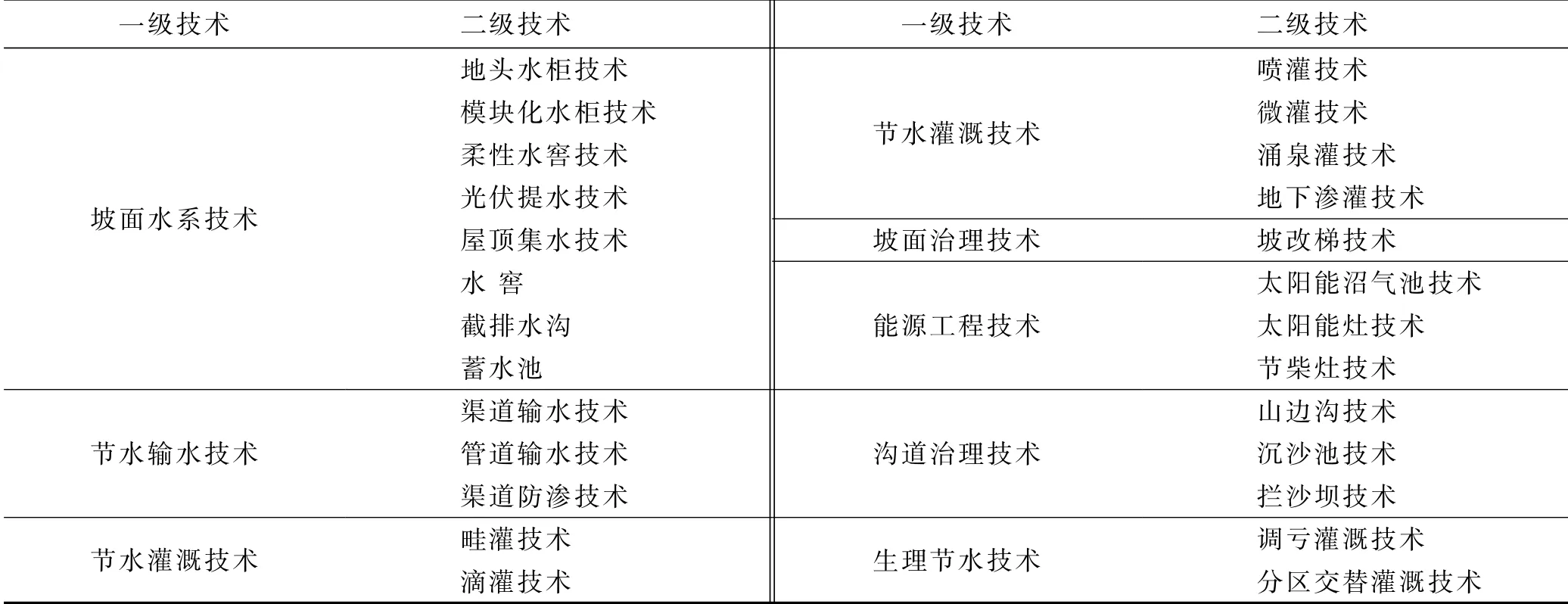

不同治理阶段采用的治理技术和配置模式不同。随着对石漠化产生机理、特点和分布研究的深入,根据西南岩溶环境的空间分异特征,将石漠化区划分为岩溶峰丛洼地区、岩溶峡谷区、岩溶高原区、岩溶断陷盆地区、岩溶峰林平原区、岩溶槽谷区6个水土流失防治区并明确其范围到县,根据基岩裸露率将石漠化地区进行了强度分级,并根据不同分区和强度开展了针对性治理。通过查阅文献、治理项目报告和现场调研等方式,喀斯特地区水土流失综合治理采取的生态技术具体可以分为工程技术、生物技术、耕作技术和其他4大类。在岩溶流域单元内采取工程技术、生物技术与农业耕作技术有机结合、治坡与治沟相结合,形成立体综合的小流域防护体系[3]。工程技术根据治理目的可分为7 类一级技术和26 种二级技术(见表1),生物技术分为4类一级技术和15 种二级技术(见表2),耕作技术分为3类一级技术14种二级技术(见表3)。除此之外,还有一些相关的配套技术以及政策将其归入其他技术,包括生态移民技术、生态养殖技术、生态补偿机制、绿色产品加工技术、旅游开发技术、饲料清洁生产技术等[4-32]。由于西南喀斯特地区降雨年内分布不均,没有骨干拦蓄工程和水利灌溉设施造成季节性干旱问题,治理技术中坡面节水、集水技术将降雨转化为窖池柜水等,当地居民较为接受。在生物技术方面,响应国家政策发展了生态修复技术外,主要侧重于耐旱耐贫瘠树草种选择,开展了大量的工作,甄选出上百种乔、灌、草、藤、花种,并详细总结了其生态学和生物学特征及适生适种条件。耕作技术方面围绕土壤改良、保土、轮作和整地方面总结实践了14种技术,同时围绕发展经济、减小土地压力等方面还发展了生态移民、开发旅游业等其他技术。

表1 石漠化生态治理工程技术清单

表2 石漠化生态治理生物技术清单

表3 石漠化生态治理耕作技术清单

3 石漠化生态治理技术模式

以各种生态技术为基础,西南岩溶区还形成了一系列综合治理模式,可分为林草植被恢复模式、生态农业模式、生态畜牧业模式、水土保持模式、生态移民模式、生态旅游模式、综合治理模式和其他治理模式等8大类。其中,林草植被恢复模式主要是在不同区域选择适生适种树草种,结合不同的整地方式和种植密度,产生一定的生态效益和经济效益。如广东省罗定市东部的赤桉治理模式、云南省红河州建水县面甸镇红田村的桉树种植模式等,总结出了喜树、任豆、桉树、柏木枫香、光皮树、苏木等58种林草树种的治理模式,取得了良好的治理效益。生态农业模式包括“五子登科模式”、贞丰北盘江镇顶坛片区的“猪—沼—椒”模式、涪陵区南沱镇的庭院型生态农业模式等12种治理模式;生态畜牧业模式包括人工种草养畜模式、广西壮族自治区环江县的“古周模式”等4种模式;生态旅游模式包括地质公园建设模式、峰丛洼地生态旅游治理模式、广西马山县的“自然生态保护区—易地安置—生态旅游”模式等3种,综合治理模式包括广西石灰岩山地区综合治理模式、云贵高原干热河谷区综合治理模式、湖北丹江口综合治理模式等11种模式,其他治理模式还包括非农产业替代型治理模式。

4 结论

开展石漠化治理以来,中国探索获得了系列成功的治理技术和治理模式,并不断总结经验深化治理。总结石漠化生态治理历程、技术模式发展和取得的成效发现,生态治理技术特征与社会经济发展水平密切相关,不同经济发展阶段不同的治理目标,石漠化生态治理技术或者治理模式配置中各生态技术的比例不同。新时代,在总结经验基础上提出充分发挥大自然的自我修复能力,走人与自然和谐发展道路。

(1)生态技术或生态模式需与时俱进。在一定经济水平和治理目标下,采取的生态技术在一定时期与当地客观条件相适应,但生态技术的适宜性因时而变。如贵州省的晴隆模式、顶坛模式等在当地都是很好的治理经验,具有显著的经济和生态效益,但随着经济发展、治理理念的变化,一些经济作物因种植规模大供过于求造成价格低廉,不能实现经济长期持续增长,或因种植经济作物造成林下水土流失依然严重的现象,需及早谋划,改变作物类型、治理技术或治理方向等。

(2)新时期石漠化治理应以保护优先、自然恢复为主。中国的石漠化治理已从粗放型经济发展走向绿色、生态治理模式,这与国家经济发展水平、环境保护意识和人民素质提高紧密联系。由于石漠化地区生态脆弱但水热条件较好的特点,当前石漠化治理的重点在于以预防为主,采取封禁治理、增加植被覆盖,改变产业结构,改变传统的耕作方式、禁止滥砍滥伐和人类破坏环境的行为。在当前城镇化迅速发展情况下,石漠化治理的切入点应该从减少人为扰动、疏解人口减轻土地压力方面入手,优化土地利用结构,分区制定、科学规划石漠化地区山水田林路的综合治理。