对渡江战役若干问题的解析

2019-12-11毕建忠

★ 毕建忠

今年是渡江战役胜利70 周年,这一战役在全国解放战争史上有着特殊的地位和意义。对此,已有诸多文献资料、当事人的回忆、权威史学单位的著作和专家学者的论述面世,笔者不再赘述。仅就目前尚存在的若干异说与热点问题作一解析,以就教于党史、军史大家,冀求共识。

一、关于渡江战役的战略阶段属性问题

有论者称:渡江战役是“辽沈、淮海、平津三大战役的继续”,是“完全有把握在全国范围内战胜国民党军队”;还有论者称:“划江而治的‘南北朝’的局面,是摆在中国共产党决策面前一个生死攸关的重大问题”。这些说法均涉及对全国解放战争战略决战阶段与战略追击阶段在认识上的问题。应当说,渡江战役是人民解放军战略决战胜利后,对国民党军进行的战略追击的一个大战役,而不是三大战役的“继续”。

全国解放战争,《中国人民解放军战史》①军事科学院军事历史研究部编著:《中国人民解放军战史》第3 卷,北京:军事科学出版社,1987年。从战略形势、战略任务和战略方针不同的角度,区分为五个战略阶段。其中,“辽沈、淮海、平津三大战役”是属于战略决战阶段,“渡江战役”是属于战略追击阶段。其根本的区别在于:

战略决战阶段的任务,主要是在军事力量上基本打倒国民党军,确立中国人民革命战争在全国胜利的局面。正如毛泽东在1949年1月8日指出:“整个国民党在长江以北的战略上的战线已经崩溃”,并称“就其军事主力已经被歼灭这一点来说”,“国民党政权已经基本上被我们打倒了”。这就是说,到“辽沈、淮海、平津三大战役”结束,战略决战阶段的任务已经完成,战略形势转变为战略追击阶段。

战略追击阶段的任务,是不仅就军事上来说,而且就政治上和经济上打倒国民党的反动统治,夺取革命在全国的胜利。正如毛泽东、朱德发布的《向全国进军的命令》所提出的:人民解放军要“奋勇前进,坚决、彻底、干净、全部地歼灭中国境内一切敢于抵抗的国民党反动派,解放全国人民,保卫中国领土主权的独立和完整”。这说明,战略追击阶段的任务与战略决战阶段的任务是不同的。因而,对形势的估量和对任务的认定应当准确。

二、关于渡江战役两个内涵不同的名称问题

至今,在记述战略追击阶段的渡江战役时,出现了内涵不同的两个名称。这是怎么一回事呢?这是因为:有论者将京沪杭战役改称为渡江战役,而与《中国人民解放军战史》将京沪杭战役与第四野战军萧(劲光)、陈(伯钧)兵团解放武汉作战统称为渡江战役相混淆与混同。

(一)京沪杭战役名称的由来与改称渡江战役。京沪杭战役,原本是由第二、第三野战军在第四野战军萧陈兵团策应下,从江苏靖江到安徽望江间,突破国民党军汤恩伯集团江防,夺取南京、上海、杭州等地,彻底摧毁国民党反动统治的政治、经济中心的作战,其名称已经中央军委批准。有论者称:“渡江战役,又称京沪杭战役,这是不准确的,应是始称京沪杭战役;有论者直称渡江战役,且在记述中出现外延,谈及了萧陈兵团解放了武汉等地,并将其歼敌人数与京沪杭战役歼敌人数,一并称为歼敌“共43 万余人”。凡此,以致形成异说。据查,将京沪杭战役改称为渡江战役,是始于刘伯承1949年5月31日致毛泽东、中央军委等电中,将京沪杭战役称为“我们这次渡江战役”的。后来,《中国人民解放军第二野战军战史》自1957年开始编写初稿,到1990年2月出版,仍是将渡江战役与京沪杭战役并提。而《中国人民解放军第三野战军战史》于1996年7月出版,则只称为渡江战役,致有诸多论者亦以“渡江战役”名称论述京沪杭战役,因而出现混淆。

(二)“渡江战役”名称的正式启用。在战史论著中,始称“渡江战役”者,为1957年3月中国人民解放军军事学院出版的《渡江战役讲义》(初稿),文中未提京沪杭战役名称。文中称:“中央军委的基本意图是乘敌溃乱,江防部署尚未完成之前,于1949年3—4月间集中我军主力先后从汉、宁、沪地段发动渡江进攻,进军江南。”并称:第一阶段是“强渡长江,突破敌军长江防御,解放反革命统治中心南京”;第二阶段是“追击和围歼南逃之敌,前出浙赣线”;第三阶段是“解放武汉、上海及向南发展进攻”。

之后,1987年7月,军事科学院军事历史研究部编著的《中国人民解放军战史·全国解放战争时期》第3 卷亦称:“发起渡江战役,解放南京、上海、杭州、武汉、南昌等地”;1991年7月出版的《中国共产党历史》上卷、1995年3月出版的《中国人民解放军历史资料丛书·渡江战役》卷均不独论京沪杭战役,而是统论渡江战役的全部内涵。即将第四野战军萧陈兵团所进行的解放武汉作战(即解放军总部称为汉浔间渡江之战)与京沪杭战役联系起来的正式记述和科学的统称。因此,要特别关注。

之所以要特别关注其重要性是因为:1949年4月28日,毛泽东以中央军委名义致电林(彪)罗(荣桓)等并告中原局称:桂系(白崇禧所部)“从来没有在具体行动上表示和我们妥协过”,白崇禧有“可能放弃汉口、汉阳两城”,你们“应准备早日接收汉口、汉阳”,“从此电到日起,萧、陈归林、罗直接指挥”。5月9日,中央军委又电示林彪等称:“你们全军有提早渡江时间的必要”,“可以采取先后陆续渡江方法”。遵示,萧陈兵团于5月14日发起对白崇禧部江北桥头堡之攻击,15日于汉浔间渡江作战,至5月25日解放了武汉三镇等地,争取了张轸率第19 兵团起义,共歼敌3.6 万余人。这是中央军委对预定第四野战军于6月上、中旬渡江计划的重大改变,构成了与京沪杭战役后期并行的全局性更大规模的渡江作战。故为党史、军史界统称为渡江战役。此役具有伟大的历史意义:

其一,不仅夺取了国民党军事、政治、经济中心城市——南京、上海、武汉,最重要的是宣告了国民党反动政府的灭亡,实现了中共中央关于3月或4月占领南京,召开政协会议,成立民主联合政府的设想。

其二,渡江战役的胜利连同其他战场的胜利,解放了“江苏、安徽、浙江各全省,江西的东北部及北部,湖北及陕西的大部,山西及豫北的残余敌占区,山东的青岛地区”,完成了战略追击的“第一步计划”①中共中央文献研究室编:《毛泽东年谱》,下卷,北京:人民出版社、中央文献出版社,1993年,第566 页。。

其三,渡江战役的胜利,为向华东南、中南和西南地区的进军,创造了有利的条件。

以上说明,包括京沪杭战役和汉浔间渡江之战,是中央军委关于向江南进军完整决策和部署的渡江战役,而称京沪杭战役为渡江战役,实质上是一种荣誉称谓,单独记述时应加以说明。

三、关于“总前委”全称认定的问题

在人民解放军历史上,“总前委”名称第一次出现是1930年8月24日,红军第1、第3 军团前委举行联席会议,决定将两军团合编为第一方面军,并成立中共红一方面军总前敌委员会(简称总前委)。“总前委”是以部队番号“红军第一方面军”为定语命名的,即为红1、3 军团两前委的总前委。

在解放战争时期的淮海战役中,为解决对中原、华东两野战军“统筹一切”的领导,中央军委于1948年11月16日决定:由刘(伯承)、陈(毅)、邓(小平)、粟(裕)、谭(震林)五同志“组成一个总前委”;在渡江战役中,为加强渡江作战的统一领导,1949年2月11日,中央军委决定:由刘、陈、邓、粟、谭五同志在淮海战役期间组成的总前委,在渡江作战中“照旧行使领导军事及作战的职权,华东局和总前委均直属中央”。对于“总前委”的全称,后来人们有不同的称谓。如:“中国共产党淮海前线总前委”“淮海战役总前委”等。笔者对此考查发现:1948年12月6日,中央军委为“统一领导平绥作战及粮食、弹药、处俘等事项”,决定以指挥平张线作战的东北野战军先遣兵团领导人程(子华)、黄(志勇)与华北第2、第3 兵团领导人杨(得志)、罗(瑞卿)、耿(飚)、杨(成武)、李(天佑)组成“平绥前线委员会”;1949年3月17日,根据中央军委命令“太原前线司令部”成立,同时由徐向前、罗瑞卿、杨得志、杨成武等7 人组成“总前委”,此时,中共中央亦曾电称“太原总前委”,人们则称“太原前线总前委”。依据其共同的特点是以“地区、前线”作为“总前委”的定语,而不以“××战役”作定语。笔者认为,“总前委”的全名应以“淮海前线总前委”称谓为妥,而不应称为“淮海战役总前委”,并于1986年1月写了《对解放战争中“总前委”全称的浅析》一文,刊于《军事史林》。

1986年3月19日,中共党史资料征集委员会就长期存在的对“总前委”全称三种说法,即“中国共产党淮海前线总前委”“中国共产党淮海总委员会”“淮海战役总前线委员会”,究竟如何表述为宜,报告邓小平,“恳请示知”。4月22日,邓小平复示“以中央电报为准”。

此后,1987年7月出版的《中国人民解放军战史》第3 卷、1991年7月出版的《中国共产党历史》上卷,均称“总前委”,未做全名称式的称谓。唯1987年11月出版的《中共党史大事年表》记述:1949年1月10日,中共中央军委决定以林彪、罗荣桓、聂荣臻三人组成“党的平津前线总前委”。笔者认为:“平津前线总前委”这一称谓与毛泽东先后以中央军委、中共中央名义所称的“平绥前线委员会”“太原总前委”的称谓是相符合的,可以成立;而称之为“淮海战役总前委”“平津战役总前委”“渡江战役总前委”,均是不妥的。

四、关于渡江战役消灭国民党军番号问题

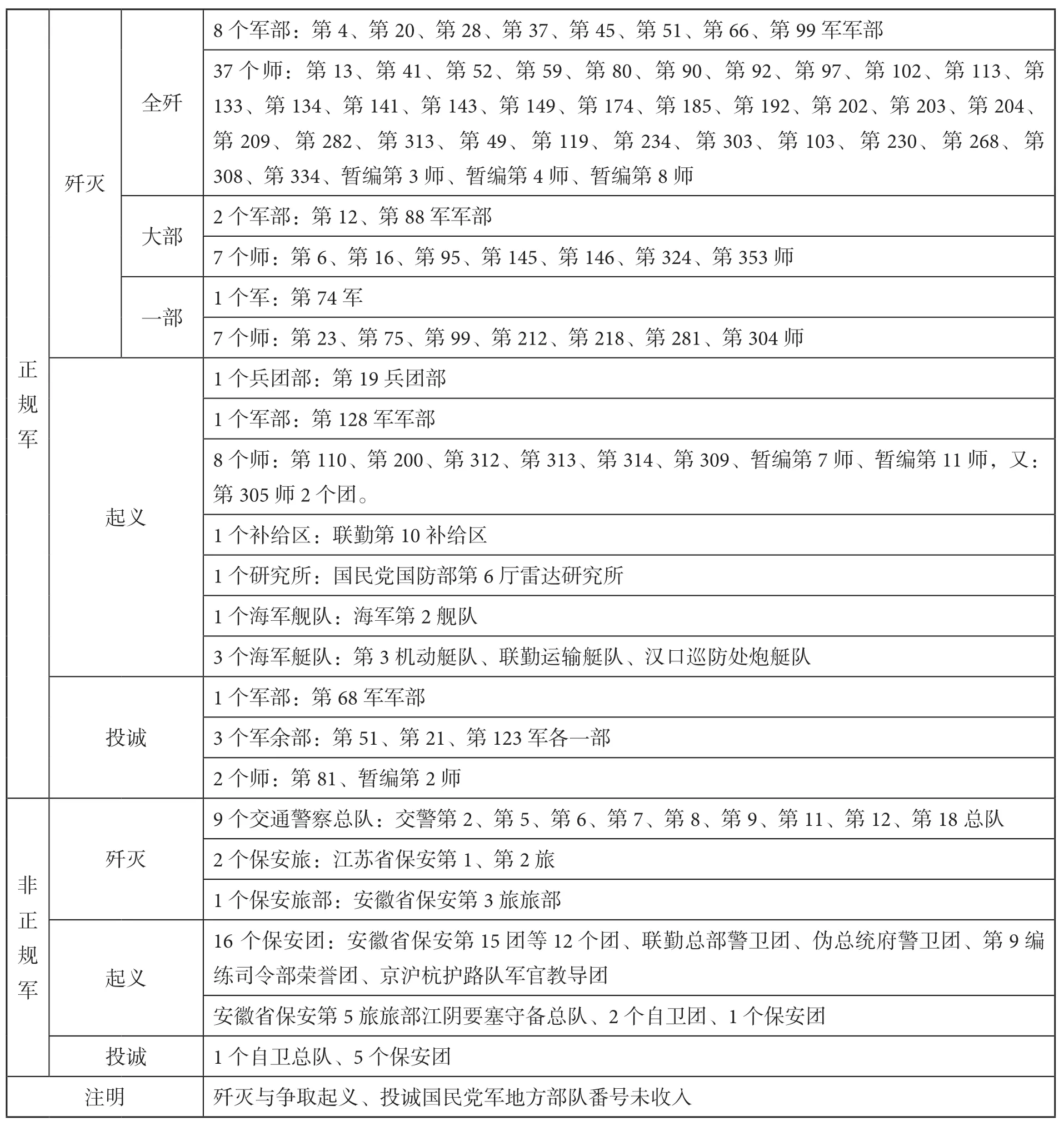

渡江战役歼灭与争取起义、投诚的国民党军队有多少个军部、多少个师,由于种种原因说法极不一致。笔者与军事科学院研究员郭芳同志经过考察发现,出现不一致的原因为:一是将渡江战役前、后起义的部队列入了;二是将起义、投诚的部队与歼灭的部队混淆了;三是大部被歼与部分被歼混同了;四是有的被歼番号在国民党军序列中查不到。我们经过考察、订正整理了一个统计表,借此提请知情者和史学专家审核,以求共识。统计表如下:

渡江战役歼灭与争取国民党军队起义投诚番号统计表(1949.4.20—1949.6.2)①整理人:毕建忠、郭芳,2018年10月。