针对风电场风机基础边坡裂缝原因的分析

2019-12-10何振源王海龙邢海军张天扬宋庆伟

何振源 王海龙 邢海军 张天扬 宋庆伟

摘 要:某风电场人员在风机现场勘查发现外围基础(5-8m范围左右)有呈弧状分布且朝向一致的规律性地面裂缝现象。随后组织人员对全场机组进行排查并扩大对标排查范围至周边区域所有风电场,发现本风电场大部分风机有此同类现象,其余风电场均有类似情况。针对此情况,风电场采取如下措施:一是紧急制定裂缝变化监测方案,选取典型机组建立观测点位,同时建档便于数据收集观察;二是翻阅关于地质构造、地震影响、主风向影响等可能性因素的论文资料查找原因;三是汇报公司委托外委沉降观测单位进行专业测量分析。以下内容结合相关专业论文资料对此次风机边坡裂缝形成的原因进行了初步分析。

關键词:风电场;风机;边坡裂缝

中图分类号:TM614 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2019)20-0165-02

1 原因分析

风电场面积40平方公里,总装机容量200兆瓦。2013年10月13日由西北勘测设计研究院开展了工程地质勘测外业工作,于10月15日完成了现场勘探工作。2015年5月开工建设,2015年12月28日首台机组并网发电。

1.1 地形地貌及地质构造影响

风电场位于山间盆地南部,在莫钦乌拉山与东准噶尔断块山系之间。属低山丘陵地形,南邻高耸的高中山天山山脉,向南地势渐高,构成盆地的南缘。盆地内广大地区为山前倾斜平原,海拔在700~1800m间,地势平缓,广泛分布有砂砾石层及风成砂,俗称戈壁滩。

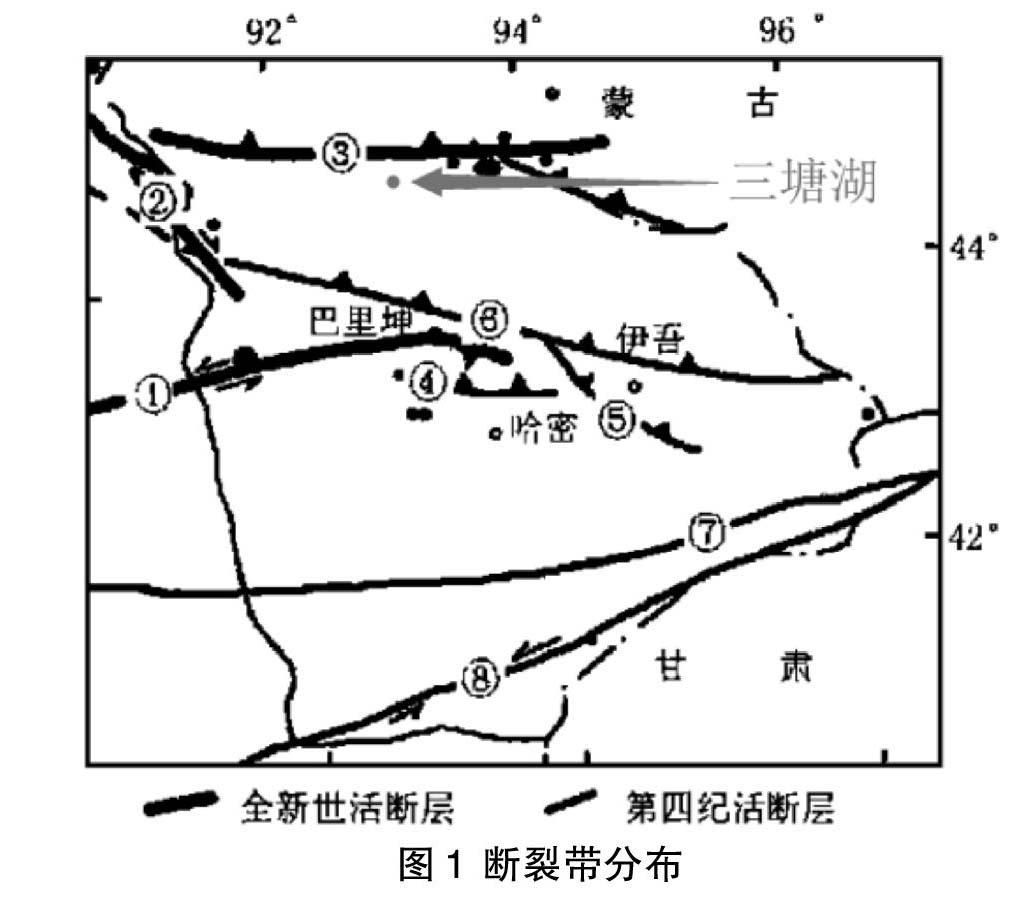

风电场所在区域位于准噶尔优地槽褶皱带,该褶皱系形态复杂,经过多旋回的构造演化形成一系列紧闭线形褶皱和推覆构造,深断裂和大断裂发育。在深断裂带之间,褶皱相对比较宽缓,以不同方向的表层断层为主。根据现有资料,主要两大断裂带(图1)有:

(1)纸房断裂带:从北塔山南端至天山东端莫钦乌拉山北麓,北西走向。沿该断裂带发现有古地震形变迹象,探槽揭露出多期古地震事件。

(2)北缘断裂带:位于盆地北缘(中蒙边境),近东西走向。

从所在区域历史地理环境来看,有古地震史,且因此形成地下断裂带,地处盆地,长约500km,宽约40~50km,呈低山丘陵地形。地基土主要分为三层,第一层含砾细砂层薄,较松散,工程性质差,不能作为基础持力层(经过对1#机组与2#机组基础开挖可看到地面裂缝最深在此层,开挖到0.5m左右时裂缝消失);第二层砾砂层埋深较小,工程性质一般,不宜作为基础持力层。第三层灰岩层力学强度高,工程地质性质较好,可作为基础持力层。

1.2 地震波传导对风机基础裂缝的可能性因素分析

根据资料显示,许多学者对地震诱发边坡变形破坏模式进行了探讨,得到边坡的破坏模式主要为地震诱发-坡肩线拉裂张开-坡面中部出现裂缝-裂缝贯通-发生高位滑坡-转化为碎屑流-堆积坡脚。

论文资料中提到,通过对典型黄土回填边坡进行监测发现,该类边坡的破坏模式为裂缝的发展-压实的黄土的软化-斜坡前缘的蠕变和后缘的裂缝-贯穿滑动面的形成,此模式与我场现象基本一致,目前为坡面浅表部松动、裂隙产生阶段。结合边坡模型受地震频率扰动试验得知,在震动初期,边坡的变形破坏主要发生在坡面的浅表部,表现为松动和掉块现象;随着震动的持续,边坡中下部开始出现拉张裂缝,地震产生的应力波在结构面处相互叠加,产生拉应力,是裂缝产生的重要原因之一。

经过相关资料的查找,及近年所在区域周围地震情况的统计得知,4次地震距离三塘湖区域在150km之外。论文资料显示,远距离的地震震级很小对人或建筑物不造成危险,但它们却对地壳内的隐伏构造影响深远。

1.3 风机主风向及地震波对风机基础的联合影响

当今越来越多的风机被安装在地震活跃地区。地震往往具有很强的不可预见性和突发性。风电机组普遍采用圆筒形塔架作为支撑结构,塔架的振动和变形不仅会影响其自身的结构强度,而且会影响到塔顶风轮的气动特性,明显增加塔架前后方向振动位移和载荷的大小和幅值,进而影响整机运行稳定性。因此对风力机塔架在主风向风力及地震联合作用下的动力响应进行预测,对于整机运行可靠性具有重要意义。

风电场所有不规则裂缝分布大多为东北朝向,且情况严重地方也在东北向。调取了近一年(2018年5月-2019年8月)的主风向玫瑰图,可能存在的原因是三塘湖常年盛行西偏南风,由于风机基础受到基础自重、回填土压力、上部风机塔筒及机舱的竖向压力,机组常年受力面在西偏南面,载荷重量倒向对立面,基础受力不均,可能造成基础边坡裂缝的产生。正常情况下,基础刚开始出现下沉是正常现象,特别是当风机吊装完成后,下沉速率明显加快。当运行到一段时间后,基础下沉主要与风向呈规律性变化。

2 分析结论

风电场所在区域在有古地震史的地理环境演变中,地处深断裂带之间,以不同方向的表层断层为主,且是所在地区主要地震带。据中国地震局地壳应力研究所资料表明,风机结构属于质量较大而且高耸的结构,若运行中的风电机组同时受空气动力载荷、重力、惯性力等机械载荷以及地震波冲击载荷的耦合作用下,地震断层周围一些部位应力会明显增加。在大地震的地震波通过时,地质断层已经积累了应力,这种压力变化可动摇附近的地面断层,使它破裂。从而风机的结构安全和稳定运行都难以得到保证。

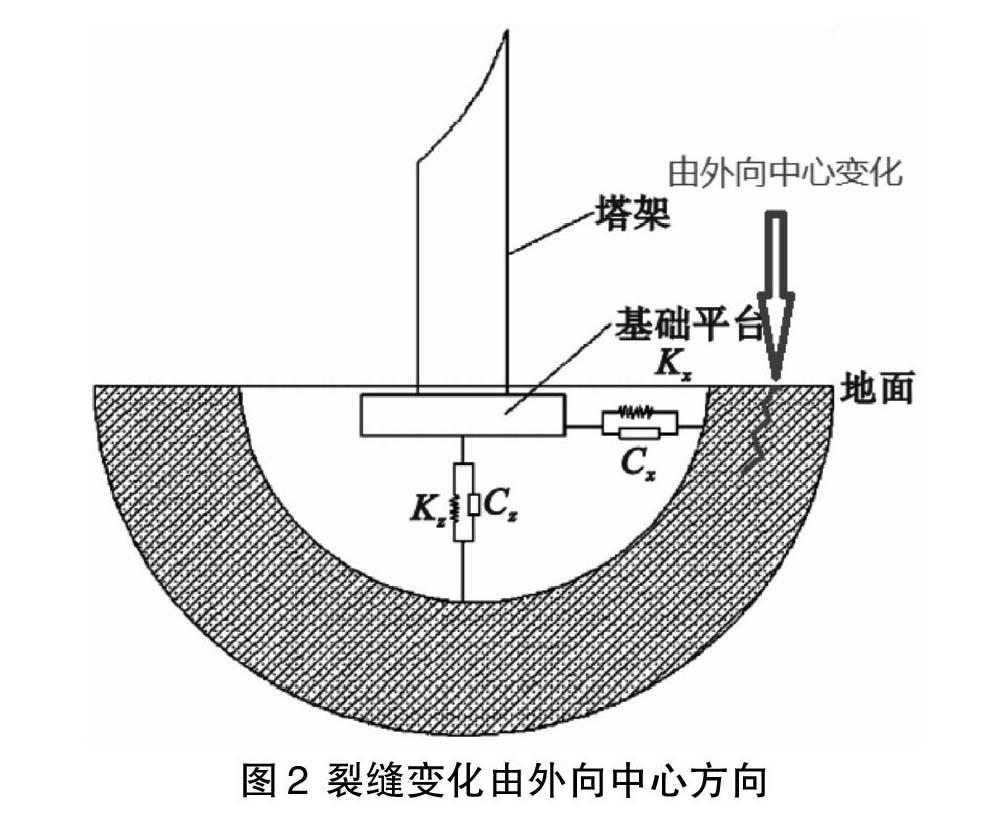

从现场1#线机群南部和北部分别抽取1#和2#两台裂缝现象较严重机组,对基础边坡沿裂缝深度开挖结果看,裂缝较严重部位均在东北向,裂缝走向为由外向中心方向。现场认为,基础边坡整体失稳是裂隙的产生、发育和贯通的主要原因之一。在初期坡体表面部分岩体松动,最终形成裂缝;随着自然环境的变化持续,裂隙沿风机基础坡体内部结构面逐渐贯通,这样就解释了部分风机基础西面、南面有轻微裂缝现象的原因(见图2)。

3 针对风机基础边坡裂缝现象的变形监测措施

3.1 沉降监测的必要性

随着风力发电技术的快速发展,风机数量不断增多,风机倒塔事故会给国家和企业造成很大的损失。这也使风电场运维管理中在做好风机重大风险隐患防控分析中,不能忽视风机基础沉降的隐患因素。通过风电场区典型风机位的沉降观测,根据沉降量统计表和沉降曲线图,可预测风机的沉降趋势,将风机的沉降情况及时反馈公司,避免因不均匀沉降等因素造成严重的后果。

3.2 风机垂直度倾斜监测

风电场计划采购一台激光垂准仪,在风机机舱提升机吊物孔与风机底部间无阻隔,在底部适当位置安置接收靶,机舱吊物孔位置安置激光垂准仪,使激光垂准仪的铅垂激光束投射到底部接收靶,然后接收靶上直接读取数据,量出底部两位移量,计算倾斜度与倾斜方向角。

通过对风机垂直度监测,获得精确观测数据,对监测数据综合分析,对风机在运行过程中的异常变形做出预报,以便及时采取措施,保证人员、设备安全。

3.3 裂缝变化监测

(1)裂缝宽度监测。通过全场排查统计同现象机位,在全场范围内对裂缝宽度较明显的机位最终选定5台机组共16个点位作为测量点位,监测点位设置在缝隙最宽处及缝隙末端。截取20cm长钢筋,在缝隙两边分别垂直钉入地面15cm深,在露出地面的两根钢筋之间用无弹性的线绳进行长度固定,并在每处测量点制作点位编号,便于直观观察裂缝宽度明显变化。对测量点位建立监测档案,周期定为每月1日进行数据采集,并形成变化曲线图便于查看明显变化趋势。

(2)裂缝深度监测。将现场已经开挖的2台机组(14#、21#)的缝隙消失处进行标记拍照,将周围做好围栏,防止人员掉入。定期进行查看对比深度有无变化。

参考文献

[1] 崔华丽,费文平,张国强.岩质高边坡裂缝成因分析[J].长江科学院院报,2011,28(2):45-49.

[2] 文帅.高温风机基础裂缝原因分析及抗裂措施研究[J].科技传播,2011(4):233-234.

[3] 付文俊.加固基础环风机基础在石板岭风电场的应用[J].红水河,2018(4):42-45.