漫忆姚雪垠先生的书法与诗词

2019-12-10俞汝捷

俞汝捷

书法领域的谦谦君子

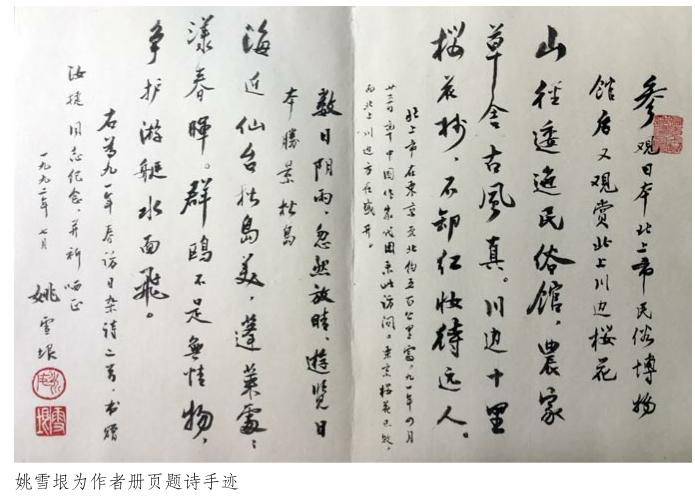

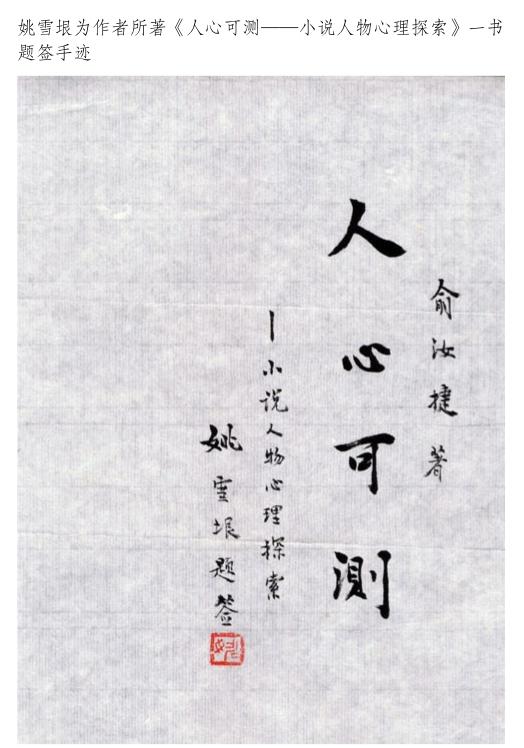

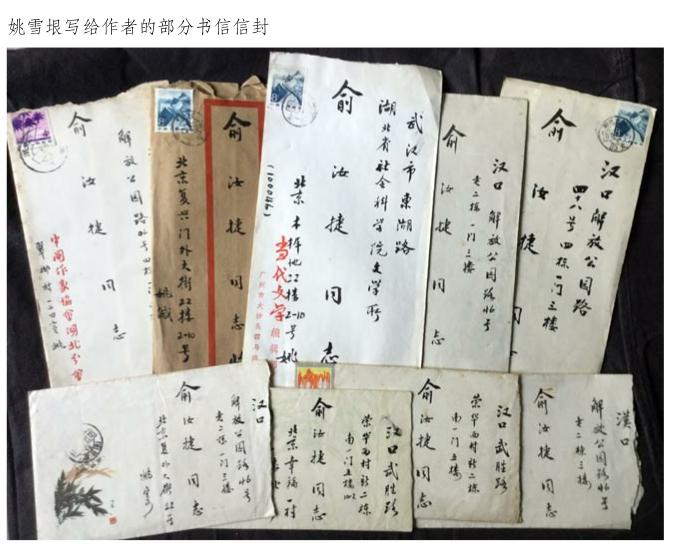

在与姚雪垠先生相处相知的岁月中,看过他许多次当众挥毫,收读过他数十封毛笔题封的书信,交谈过不少有关书法的话题,但是,从未听他夸耀过自己的字,更从未听他自称“书法家”。1979年,《书法》杂志向他约稿,他回信自称“门外汉”,后来该刊发表其信时用的标题即为《书法门外谈》。上世纪80年代初,杭州书法家姜东舒受有关方面嘱托,几次请姚老为西湖十景之一的“苏堤春晓”题字,他都以字不够好为由,逊谢了。1992年,我受嘱坚请他为黄鹤楼景区的白云阁题联,他题后却自觉不佳,又特地补写了几个字寄来供挑选。即使为我个人书条幅,写册页,题书名,他也会说:“你要觉得不好,我可以重写。”

姚老曾给一些人留下傲然自负的印象,而在书法领域却堪称谦谦君子。在我看来,这并不矛盾。姚老为人真率,不善于掩饰情感。当他在某个领域,经过实践与思索,有了可观成就、独特见解后,一种自信自得会在笔下、在谈吐中情不自禁地流露出来;而在自认涉猎尚浅、功夫待补的领域他都十分谦虚谨慎。他对书法的自谦决不意味着他真的未曾入门。实际上,他喜欢观赏碑帖,对书法史上的名家名作相当熟悉;他也喜欢练字,从用笔、间架到布局都乐于反复尝试。正是因为已经登门入室,得窥堂奥,这才深知自身的不足而懂得谦卑。

《书法门外谈》中,姚老谈了自己对写字、对书法艺术的若干看法。首先,从实用出发,他认为写字应当写得端正好认,不能“缺胳膊少腿,或胳膊腿错了地方”,所以他主张从小开始就要练习楷书。这其实是他一贯的观点。1977年春夏之交,在商讨如何为他选配助手时,他提出人选应具备的几个条件,其中一条便是:“字迹清楚,干净,能够写得工整更好。”几个月后我出任他的助手,他很快就看出我习过字,问我:“你临过魏碑吗?”我说:“多年前临过《张黑女墓志》,用的有正书局珂罗版,但临得不好,没有入门。”他微笑点头:“我也喜欢《张黑女墓志》。”之后若干年中,我的主要工作是将他的口述录音整理成小说初稿。他对我的整理一直很满意,原因之一便是我的字迹工整,文稿清晰。

姚老的作息习惯是凌晨两三点钟起床,在一片静谧中录音、写作,白天时间一般用于阅读。那时我每周六下午去他家,谈工作,更多的是闲聊。大约是1984年,某出版社送他一套新版《三希堂法帖》,他很喜欢。连续几个周六,我推门而入,都看见他坐在沙发上,捧着一本《法帖》,看得很专注。我坐下后,他便与我大谈书法,印象较深的,是他对“书如其人”的说法不以为然,认为不能简单地在人品与书品之间画等号。他说:“我历来不赞同根据政治态度去评论一个人的书法。赵孟頫的字明明很好,只因他是宋朝宗室,降了元朝,就說他的字柔媚无力,这都是看问题的简单化。”

我们就这一话题谈到郑孝胥。我说,读中学时家中挂过他的对联,是集的陆放翁诗句:“数卷隐书忘世味;半瓯春茗过花时。”“文革”中随着许多字画一起抄没了。姚老听了说:“郑孝胥出任伪满总理,政治上当然要否定。但他的字是写得好的,落水前名气很大,《辞源》书名就是他题的。”

碑帖之外,对书学论著如包世臣《艺舟双楫》、康有为《广艺舟双楫》等,姚老都读过,对《书法》杂志和新出的《书法简史》一类的书也乐于翻阅。他对碑学和帖学不抱成见。1984年在西安主持当代文学学会年会期间,我陪他赴陕西师大一位教授的家宴。教授家中挂着一幅康有为的字、一幅沈尹默的字,姚老站在两个条幅前观赏良久,回程车上,还同我聊起这两幅字,说:“他们一个崇碑,一个习帖,都写得好!比较起来,我更欣赏沈尹默。”

在书法艺术的继承发展、书学理论的整理探讨上,姚老认为必须真正贯彻双百方针。有次聊及《兰亭序》,因我对当年郭高之争不甚了解,他便同我谈了争鸣过程。他说,郭沫若否定《兰亭序》系王羲之所写,认为是隋朝智永和尚写的,理由是:晋朝只有隶书。后来高二适写文驳斥他,指出晋朝以隶书为主,但也有真书和行书,《兰亭序》就是王羲之写的。高文一开始未能发表,后来寄给章士钊,章递给毛泽东,毛批示后,始得发表。

“唉,一篇谈书法的文章,都要经过毛主席点头才能发表,这明显不符合百家争鸣的方针。”

这番话让我很自然地联想到姚老的经历,即他在写《李自成》过程中曾两次受到毛泽东保护和支持。一次是1966年8月,毛泽东在主持政治局常委扩大会议期间,对列席的湖北省委第一书记王任重说:你告诉武汉市委,对姚雪垠要予以保护;他写的《李自成》写得不错,让他继续写下去。次日王任重便打电话给武汉市委第一书记宋侃夫,告知这一指示。不久,姚家被抄,但书籍、文稿、笔记、卡片等只是贴了封条,没有抄走。之后,姚老虽然屡受批斗,《李自成》也在铅印小册子《毒草一百种》中被列为第53种,但与创作相关的资料却出乎意料地得以保存。

另一次是1975年,姚老在各种干扰中无法从事创作,于是接受《李自成》第一卷责编江晓天的建议,致函毛泽东。该信经宋一平、胡乔木之手,直呈毛泽东。毛阅后批示:“印发政治局各同志,我同意他写《李自成》二卷、三卷至五卷。”

对于毛泽东的保护和支持,姚老当然心存感激,但是他也同我说过,一个作家写部小说,竟然要最高领导人同意,这是完全不正常的。他又说,如果不是“四人帮”被粉碎,尽管有主席批示,《李自成》能否顺利出版,出版后会不会受批,也都很难说。

强调写字须有功力

《书法门外谈》中,姚老强调的另一点是写字的功力。功力包括用笔、间架和布局,而他尤为重视的是用笔,即他说的笔墨功夫。他说的是常识。一个人毛笔字是否入门,入门后能否达到书法层次,从他的用笔、从一点一画马上就能看出来。姚老步入文坛的上世纪三四十年代,蘸水钢笔、自来水笔逐渐流行,擅用毛笔的人日益减少。在与姚老年岁相近和比他年轻一辈的作家中,用毛笔写作者已经不多。姚老平时也用钢笔写作,但他喜欢书法,喜欢观赏和临写碑帖,这就使他不但熟练地掌握了用笔的方法技巧,而且因为笔力遒劲而迈入书法领域。尽管他从不以书法家自居,但实际上从他的字不难看出学书的路径。他早年习楷,对欧阳询《九成宫》、柳公权《玄秘塔》都曾认真临写;中年后致力于行书,对《圣教序》下过一番功夫。他的用笔,很注意藏头护尾,点画之间,甚见功力。他的字的结体,朴素端庄,不标榜尖新,不追求怪异。有位武汉熟人,喜欢用毛笔写信封,姚老曾指着其信封对我说:“他的毛病是逢到横折处就滑下来,就像一个人没有肩膀。”而姚老写字,横折处都略作停顿而有刚健之美。他也讲究行气,擅用牵丝,能于上下照应中完成整幅布局,给人以一气呵成之感。

对当代书坛,包括师友辈的字,姚老常会在闲聊中发表观感,因系私下交谈,也就无所顾忌。记得有次谈起新版《三希堂法帖》,我说,请方毅、张爱萍等题词,实在大可不必。本来乾隆皇帝在上面题了不少词,现在又由政治人物来效颦,与整个《法帖》很不协调。

姚老点头说:“是的,这很无聊。”又有一次谈论赵之谦、何绍基等晚清书家,我联想到“文革”后复出的舒同,说:“舒同学何绍基,但差得很远。”姚老说:“是的,何绍基的字很好看;舒同的字不好看。”还有一次谈赖少其,我们都认为,赖有意学金农的漆书,但笔力明显不如。

前辈作家中,姚老很欣赏茅盾的字,不止一次听他说,茅盾学柳体,但化为行书后有自己的独特风貌。对叶圣陶的楷书,他也十分推崇,认为功力深厚。1979年他迁入木樨地新居后,客厅中常年悬挂的便是茅、叶二位手书的诗词镜片和条幅。他对沈从文也很赞许,曾给我看沈的来信,说:“作家中能写章草的,沈从文之外,未见第二人。”不过他认为人老了笔力难免衰退。有次我告诉他,在新出的《刘永济词集》中看到朱光潜当年的毛笔题词,比晚年的字写得好得多,姚老说“:那当然,人老了嘛。连叶圣老现在字也写不好了。”此外,他与吴组缃结识于重庆陪都时期,因为喜欢与吴争论、抬杠而被吴戏呼为“杠兄”,但他实际上对吴很佩服,曾对我说:“吴组缃是科班出身,学问很扎实。”看到吴题签的《历代小说选》,他说,这是规规矩矩的文人字,现在的中文系教师没有几个能写这样的字了。

这里,还想谈谈姚老的钢笔字。不记得是哪一年,某刊物登载他的小说,希望配发一张毛笔手稿,他没有答应:“大家都知道我用钢笔写小说,现在单用毛笔写一张,是弄虚作假,不好。”的确,姚老写小说,抄卡片,均用钢笔。他的钢笔小字,端正规范,一丝不苟,这从2016年出版的线装本《李自成第一卷手稿》、2018年出版的十卷本《姚雪垠读史创作卡片全集》可以清楚地看出来。钢笔字不如毛笔书法遒美多姿,却让我们领略到了一位学者型作家的执着、勤勉、严谨、工细。

最推崇的诗人是杜甫

1977年秋,我从武汉来到北京给姚老当助手。第一次见面,他就说:“听说你会写旧体诗,下次把你的诗带来给我看看。”一星期后,我以《〈李自成〉读后》为题作了三首七律带去。他当时看了只是微笑,没有加以评论。后来我才听武汉一位朋友说,他在给那位朋友的信中谈到了这几首诗,认为“诗虽小道,可以看出旧学的根柢”。

这之后,在我们每周一次海阔天空的闲聊中,便常常会谈到诗。谈古诗,也谈今人的诗;谈他的近作,也谈他为小说人物虚拟的诗词。他最推崇的诗人无疑是杜甫。1962年,他在《长江文艺》上发表过题为《草堂春秋》的短篇历史小说,写的便是杜甫流寓成都的那段经历。作品引来了“上纲上线”的批判。一篇“檄文”署名“宋漱流”。他告诉我,三个字要倒着读,便知系刘绶松的化名;于是叹息道,这么巴结的一位学者,“文革”中也被迫害死了。批判没有影响他对杜甫的热情,反而激起他写一部《杜甫传》的愿望。他说,如果《李自成》能顺利完成,他将分出精力来写这部传记,写法将不同于冯至的《杜甫传》而带有更浓重的文学色彩。

他能背诵很多杜诗,非常欣赏《北征》等五古长篇,由于自身喜欢观察生活,又往往把观察所得与诗联系起来。有次谈起《羌村三首》,他说:“‘峥嵘赤云西,日脚下平地。太阳偏西时,阳光透过被映红的云层一道一道射下来,像脚一样。这是十分形象的描写,在农村很容易见到这种风景。”激赏之余,姚老自己作诗,便会于无意中套用了老杜的诗句。即以60年代初期所写《璇宫感旧诗》而论,当我们读到“青春作伴到前方”“闻道长安曾寄语”“注目云天有所思”一类句子时,自然便会联想到“青春作伴好还乡”(《闻官军收河南河北》)、“闻道长安似弈棋”(《秋兴八首》)、“故国平居有所思”(同前)。此种手法在旧体诗创作中是习以为常的,其优劣成败则全看能否由原句翻出新的诗意。

如同他从不以书法自许,在诗词方面,他也认为自己起步较晚,只是“初窥门径”。自从我来到他身边,每有所作,他必定拿出来给我看,我也就毫无保留地谈出自己的意见。他若认为不妥,自然不予采纳;倘认为尚有可取,则往往从善如流。记得有次赖少其将一本贴有佛像的册页携来请他题句,上面原先已有赵朴初的题词,内容好像是对佛像的解释。于是姚老干脆抛开佛学,另外作了一首七律,其颈联为:“牛棚岁月成前事,马首关河约后期。”当时我读罢,觉得 “棚”字对“首”字稍欠工稳,便随口建议将“马首关河”改为“鹏路风云”。他听了很不以为然,说“鹏”对“牛”不如“马”对“牛”工,再说意思也不如原句好。现在看来,的确“马首关河”更饶诗意。又有一次,他刚刚替《李自成》第三卷中的刘子政代作了一首《滿江红·澄海楼题壁》。上阕中原有两句是:“三十年间征伐事,俱都是虎头蛇尾。”我指出下句的句式不合规范,建议改为“潮来潮落楼前水”。他一听就很满意,要我马上用纸记下来;但对“虎头蛇尾”这一比喻又不愿舍弃,后来便用到了也是替刘子政代作的《贺新郎》中。

1985年,我离开他回到武汉工作,之后见面的机会就少了,但见面时如果恰逢他有新作,一定会念给我听,有时在通信中也会谈起。1992年,他去山西悬空寺游玩后,写来一封短信,叙述即兴题写“寺惊悬空,事贵落实”八字的经过,为自己思维敏捷、手不发颤感到得意。的确,这是一副富有现实意义的妙对,出自一位耄耋老人之手,真是谈何容易!

有感而发、个性鲜明的诗

姚老为人不善于客套,为文也不喜欢应酬。他的诗无论咏史、抒怀、赠友、写景,都是有感而发,情真意切;他又善用比兴,因而十分感人。由于熟悉封建社会的历史,又服膺唯物史观,当他用史的眼光审视现实,特别是回顾1949年以来直至“文革”的一段历史时,笔下常有深沉的感慨。1977年,当他提出要看我的诗时,我曾想把一些“文革”中写的“反诗”拿出来,终因有所顾虑而作罢(若干年后这些“反诗”都以《浩劫吟》为题公开发表了)。可是不久我就从谈话中知道他也作过指斥“文革”的诗,顿时感到放心和亲近。以后又陆续读到其《咏怀杂诗》《吊张志新同志》等风格沉郁的新作,看到他对极左路线的深恶痛绝、对历史的沉痛反思,更引发了我的共鸣。

在姚老的诗中,有相当一部分是对自身创作甘苦的吟咏。这些诗不但有助于人们了解他的创作过程和审美追求,而且本身就写得生动、清新,具有独特风格。如“砚墨逐年凝寂寞,笔花入梦落缤纷”“碧海掣鲸空有愿,素笺画虎苦难工”“独临碧海朝精卫,遍借金针绣凤凰”“手底横斜蝇首字,心头起伏马蹄风”“凝眸春日千潮涌,挥笔秋风万马来”“全书未就双眉白,一卷虚招万目青”等等诗句,都富有鲜明的个性色彩,非有切身体验者断难写出,因此发表之初就曾脍炙人口。

平仄、押韵是近体诗格律的两个要素。如果写律诗,则还须讲究对仗。今人写旧体诗,往往注重平仄,而用韵较宽,一般不太拘泥于“平水韵”。姚老的习惯则有所不同。通常情况下他是讲究平仄的,甚至不是写诗,只是给文章或小说起题目,也喜欢平仄搭配,声调铿锵。抗战时期他写过一部中篇小说《牛全德与红萝卜》,批评者误把“与”字写成“和”字,他立刻在反驳文章中指出,由于该题前后都是平声字,中间需要用个仄声字“与”,才能形成声调的抑扬。然而在具体诗作中,他更重视立意,如果全句意境甚佳,那么即使平仄稍有未谐,他也就不再更动了。相形之下,他用韵却很严格,这显然同他学诗的背景有关。他是为了创作《李自成》才从50岁后开始学写诗词的。他替小说中的人物代笔,而人物生活在明代,写诗自然用“平水韵”。事实上自从这一由南宋平水人刘渊归纳的诗韵问世,就一直为后世诗家所遵用。《红楼梦》中林黛玉教香菱学诗,认为“果有了奇句,连平仄虚实不对都使得的”,而给后者出题时则规定了须用“十四寒”韵。直到现在,一些学养深厚的老先生写诗,仍然习惯用“平水韵”。姚老写诗,也从不出韵。偶尔用了邻韵,他必定注明:该诗“东”“冬”通押,或该诗用现代北京语韵。1980年,他在广州主持中国当代文学学会首届年会。一天,曾敏之来访,留下几首诗。他读后对我说:“按理我应当和他的,可是他的诗都出了韵,如果我‘次韵奉和,人家会认为我也不懂诗韵。”我当时未说什么,心里却觉得他有点迂。譬如柳亚子平时作诗都依“平水韵”,而毛泽东赠他的诗却是“三江”“七阳”通押的,他不也照和不误么?

写过律诗的人,大都会在对仗方面留下一些自得的联句,遇到同好,便忍不住说出来。姚老爱作七律,诗中不乏属对工巧的句子,上文举过若干,而他最得意的、多次念给我听的则是另外一些诗句。如《欢聚》中的“万里双归陇西雁,十年一见海冬青”,以鸟名对鸟名,“海冬青”三字又包含着女儿和两个外孙女的名字,对得不但工稳,而且巧妙,就很为他自己所欣赏。可以顺便指出的是,此联上句为“仄仄平平仄平仄”,说明他懂得平仄的变体。又如《奉寄叶老圣陶》中的“须眉已满昆仑雪,笔墨曾笼玉垒烟”,不仅对仗极工,而且上联形容照片中叶老的神采,下联回顾其在四川的创作及彼此的交往,并使人联想到杜甫的“玉垒浮云变古今”,也是他很自得的诗句。

他为《李自成》中的人物代作过几十首诗词。这些作品不但要尽量摹仿那个时代的风格,而且要切合人物各个不同的身份、处境与个性,其难度可以不言而喻。现在看来,多数都写得相当不错。譬如第二卷写李信于起义途中多次作诗,几首七律可说十分细腻地表现了人物的思想活動与复杂感情。至于写李信梦见汤夫人吟诗,醒来后用笔记下,自己再依韵唱和,则更显示了小说家的想象力。此外,姚老自己从不填词,却为笔下人物填了几首长调,读来慷慨苍凉,俨然豪放派风格,从中也可窥知他所下的功夫。

前文提到,在我1977年初识姚老时,写过三首《〈李自成〉读后》,现抄录如下,用以结束本文——

任凭狐鼠布妖兵,心有南针总不惊。丽日殊方同感沐,春风再度慰精诚。非关汗马文成阵,未到闻鸡砚已耕。史实民情俱在手,纵横万象笔端呈。

谁言往史渺难求,锦绣奇书悦众眸。有意风云烘义旅,无情笔墨挞王侯。百家稗乘萦方寸,一代词章竞上游。车马江干多客至,敢烦甘苦话从头。

忽而鼍鼓忽笙簧,不是寻常翰墨场。字挟风雷平地起,文翻波浪破天荒。《红楼》把卷思芹圃,黄绢题诗步草堂。前路秦关犹百二,料将椽笔化康庄。

(作者为湖北省社科院文学所研究员、湖北省文史研究馆馆员)

责任编辑 周峥嵘