陕西林业的时代步伐

2019-12-10

伴随着祖国发展的脚步。在新中国70年的光辉岁月里。一代又一代的陕西林业人坚持跟党走,在三秦大地风雨兼程,用勤劳的汗水描绘出一幅波澜壮阔的丹青水墨。向世界呈现出一个山河秀美的绿色陕西,走出了一条“积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉”的时代步伐。

1.世界见证陕西绿

昔日陕北黄土高原“山高尽秃头,滩地无树林”、关中平原“八百里秦川尘土飞扬”的荒凉景象一去不复返。全省森林覆盖率由13.3%提高到43.06%,国土绿化增速位居全国前列,陕西绿色版图向北推进400多公里。

为了改善脆弱的生态环境,陕西省持续推动国土绿化,全面动员、汇聚能量、矢志不渝。上世纪五六十年代主要采取多部门联合造林的模式,主要造林地块分布在道路、河流、库区等沿线。1977年启动平原绿化工程,大力开展四旁植树、农田林网和道路、水系、荒地绿化。1978年启动三北防护林体系建设。工程涵盖全省70%的水土流失区域、100%的沙化和荒漠化土地。1981年以来持续开展全民义务植树活动。1989年在汉中、安康、商洛、宝鸡共30个县区启动长江流域防护林体系建设,工程涵盖全省1.02亿亩土地。1998年开始实施天然林资源保护工程。1999年率先实施退耕还林工程。上世纪九十年代开始。与德国、日本、比利时、美国、韩国等开展了13个国际间合作造林项目,引进外资14.6亿元人民币。

进入21世纪,偏远地区大面积荒山荒沙绿化已经取得阶段性成果,全省国土绿化重心转移。2001年启动绿色通道建设工程,对全省境内的主要道路、河渠、堤防沿线,以及城镇、村庄周边进行绿化美化。2004年启动了以创建国家森林城市为重点的“身边增绿”工程。2007年起,实施“三化一片林”綠色家园建设,共建成1752个省级示范村。2009年起,先后启动了陕西东大门、汉丹江、晋陕峡谷等重点区域绿化工程。2012年起。陆续启动关中大地园林化、陕北高原大绿化、陕南山地森林化建设。

经过不懈的努力。三秦大地实现了由“黄”到“绿”的历史性转变。美国宇航局监测显示,地球变得更加绿色,中国是全球绿色增长的最大贡献者,其中黄土高原、华北平原增绿最为明显。陕西省气象局最新监测数据反映,以陕北地区为核心的黄土高原是全国连片增绿幅度最大的地区,特别是2000年2018年我省植被指数变化百分率平均17.9%,为全国平均值的2倍,植被指数平均值由0.5751增长到0.7219。“榆林绿”“延安绿”“关中绿”和“秦巴绿”以不同的姿态展示出陕西人民追赶超越的努力与艰辛,让世界见证了陕西绿。

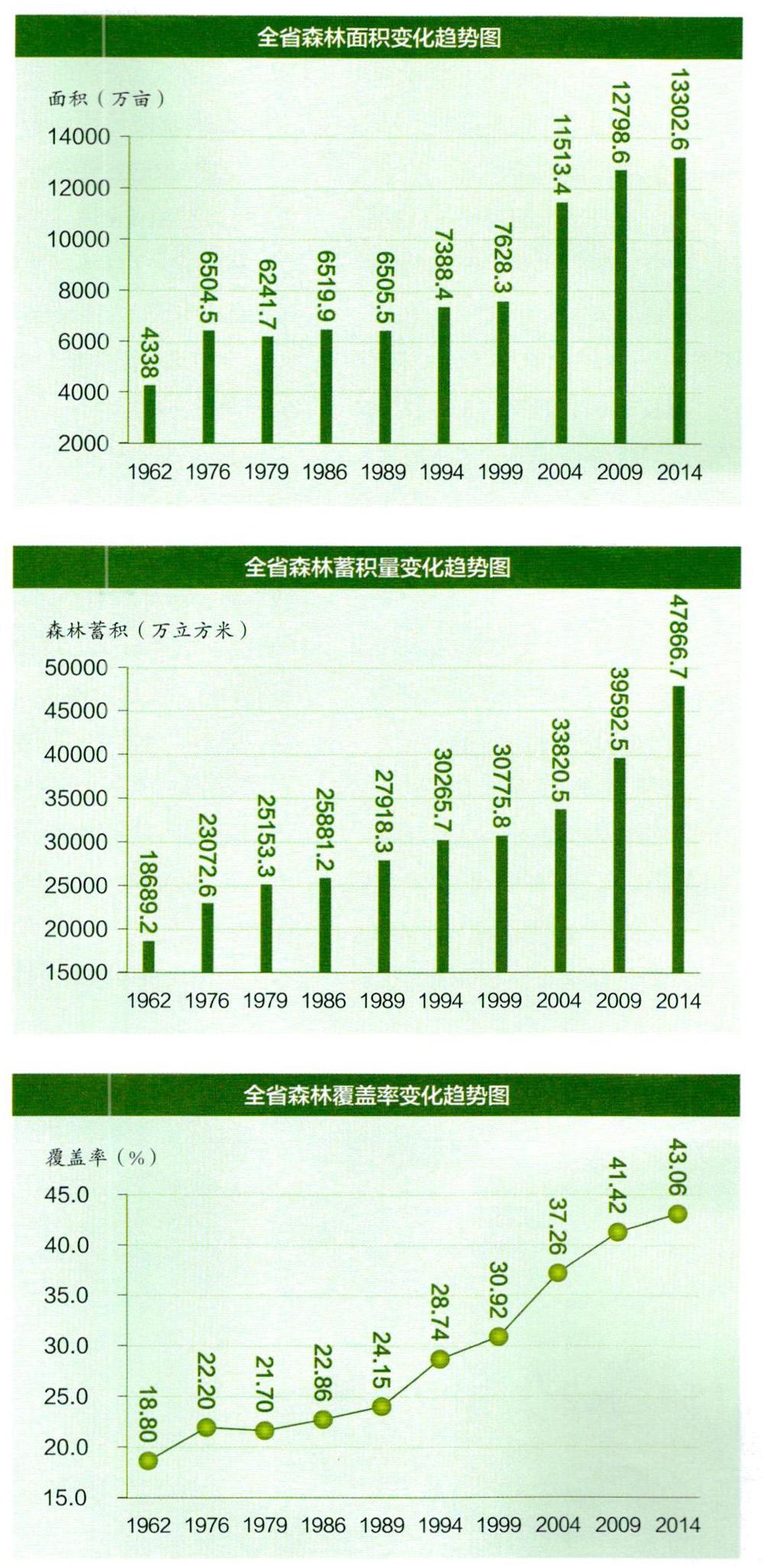

2.森林总量翻番增长

经过多年的建设与保护,全省森林面积1.33亿亩,森林覆盖率43.06%,森林蓄积量4.78亿立方米,森林面积和森林蓄积量均居全国第12位。

森林面积持续增加。新中国成立之初到上世纪八十年代末,在“普遍护林护山,大力植树造林,合理采伐利用”的方针指导下,森林面积总体上呈缓慢增长趋势。从九十年代开始林地面积进入快速增长阶段。第九次森林资源清查结果显示。全省森林面积比第一次森林资源清查增加三倍,达到1.33亿亩。

森林蓄积持续增长。新中国成立到20世纪末,林业持续为国民经济建设提供了大量木材产品,森林资源消耗量很大,森林蓄积增长幅度较小。1998年全面停止天然林商品性采伐,历经20多年的休养生息,林分质量显著改善,平均胸径、郁闭度、公顷株数和公顷蓄积量等指标均大幅提高,森林资源已进入了恢复性增长时期。第九次森林资源清查结果显示。森林蓄积量是第一次森林资源清查的2.56倍,达到4.78亿立方米。

森林覆盖率逐年提高。新中国成立到上世纪八九十年代,森林覆盖率总体处于缓慢增加阶段。进入新世纪,实施退耕还林工程和天然林保护工程后,森林覆盖率快速增长,年均增长近1个百分点。第九次森林资源清查结果显示,全省森林覆盖率达到43.06%,比第一次森林资源清查提高24.26个百分点。

70年来,全省森林资源呈现出数量持续增长、质量稳步提升、效能不断增强的良好态势,森林总量翻番增长,生态服务功能日益显著。

3.退耕还林标榜“陕西范”

陕西是全国退耕还林的重点省份和先进省份,1999年党中央国务院在延安提出了“退耕还林、封山绿化、个体承包、以粮代赈”的十六字方针。拉开了全国退耕还林的序幕。如今,陕西“退”出了秃岭荒山,“还”来了绿水青山。全省兑现退耕还林还草补助资金370亿元,惠及300万农户、1000余万农民,人均获益3700元,带动贫困人口73.6万人。退耕还林还革成为陕西最有面子的工程,最有颜值的工程。一幅幅耀眼的“陕西绿”,一张张增收的“笑颜”,是20年来陕西退耕还林还草的最大奖章和最高奖赏,是足以骄傲标榜的“陕西范”。

退耕还林面积全国第一。1999年在全国率先开展试点以来。工程覆盖全省10个市1 02个县(区),退耕还林还草4039.7万亩,其中退耕地还林还草1867.5万亩,占全国9%,居全国第一。陕北黄土高原水土流失综合治理率达到68%以上,土壤流失量比退耕前减少了85%。据气象局卫星资料分析表明,2018年陕西植被覆盖度达到73.17%,黄土高原披上了绿装,为黄河流域生态治理提供了“陕西样本”。

全国退耕还林第一市。延安是全国退耕还林还草策源地,被称为“全国退耕还林第一市”。经过20年的不懈努力,延安市累计完成退耕还林面积1077.5万亩,实现全域退耕,森林覆盖率由33.5%提高到52.5%,植被覆盖度由46%提高到81.3%,绿色全覆盖,成为黄土高原绿芯,华北豹、原麝等珍稀野生动物重新出现。延安成为全国生态建设的“一面旗帜”,为世界生态脆弱区提供了生态修复的“延安样本”。

全国退耕还林第一县。1998年,延安市吴起县率先掀起了一场史无前例的绿色革命,启动封山禁牧、退耕还林工程,1999年一次性退耕还林155.5万亩,是全国封的最早、退的最快、面积最大、群众得到实惠最多的县,建成全国首个退耕还林森林公园、全国唯一退耕还林展览馆,被誉为“全国退耕还林第一县”“全国退耕还林试点先进县”“全国水土保持先进集体”“全国造林先进县”“国家绿化模范县”。

陕西退耕还林的三个“全国第一”,得益于党中央、国务院的关心支持和省委省政府的高位推动,是各级党委政府和有关部门密切配合、共同推进的成果。凝聚了全省人民群众的衷心拥护、积极参与的强大力量,是宝贵经验的积累沉淀,也是今后努力的激励鞭策,为我们决胜生态空间战场树立信心、注入动力。

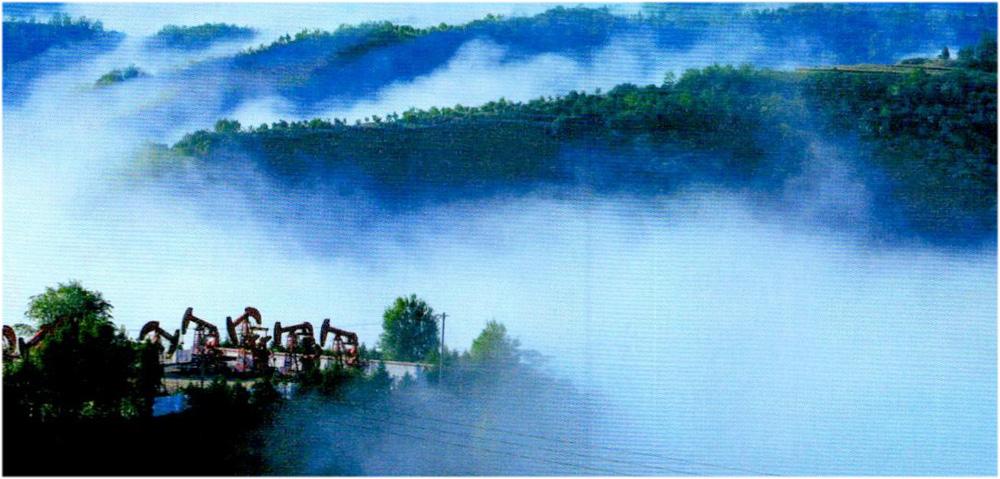

4.治沙绘就世界传奇

榆林是全国土地荒漠化和沙化危害严重的地区之一。新中国成立之初,榆林沙化土地面积3600万亩,流动沙地总面积超过860万亩,流沙越过长城南侵50多公里。经过长期坚持不懈地治理。榆林沙化土地面积减少1569万亩,860万亩流动沙地全部得到治理,林木覆盖率从0.9%提高到33%,陕西成为我国第一个完全“拴牢”流动沙地的省份,实现了从“沙进人退”到“绿进沙退”的转变,书写世界治沙奇迹。

榆林的发展史就是一部治沙史。上世纪五十年代末起,治沙专家联合开展技术攻关,摸索出引水拉沙、沙障固沙、前挡后拉等系列治沙造林适用技术,攻克了樟子松引种栽培和大面积造林等多项技术,樟子松造林保存面积达到130多万亩。1974年开创性地开展了我国流动沙地飞播造林种革试验,累计完成飞播治沙900多万亩,并向内蒙古、宁夏、甘肃等省区推广,在国内外产生了巨大的影响,榆林治沙由此走向全国,走向世界。2018年国家林业和草原局局长张建龙在第24个世界防治荒漠化与干旱日纪念大会上指出:中国防沙治沙就是从榆林走出来的,榆林的成功经验,仍然对全国具有重要引领作用。据第五次荒漠化和沙化监测结果显示,榆林市沙化土地治理率93.24%,荒漠化土地面积比1999年减少472万亩,每年发生30多次的沙尘暴已经几乎不再发生,年揚尘天气由100多天减少到10天以下。

英雄的人民是治沙的主力。一代代榆林人,不畏艰苦,治沙造林,培育了“不畏艰险、敢于斗争、矢志不渝、开拓创新”的榆林治沙精神,激励着一代又一代榆林人续写绿色传奇,先后涌现出全国防沙治沙先进个人和集体43个,省级200多个,市县级1800多个。特别是在治沙巾帼英雄牛玉琴、治沙英雄石光银、治沙模范张应龙、女子民兵治沙连等榜样的带领下,榆林人民硬是将昔日一块块寸革不生、荒无人烟的荒漠沙滩变成了林茂粮丰、渠系配套的绿色田野。

70年治沙久久为功,“榆林绿”锁住了毛乌素沙地。一代代治沙人的不懈努力,创造了从荒沙肆虐到绿满山川的奇迹。

5.绿芯秦岭生态圣地

秦岭,中华父亲山,处于我国腹心地带,连接东西,和合南北,是中国顶级生态空间。陕西秦岭森林覆盖率69.65%。森林蓄积2.7亿立方米。有种子植物3840多种。陆生脊椎动物580种,被誉为世界物种基因库、中华绿芯,是中华地理自然标识,是中华文明精神标识,是永续发展的生态根脉。

秦岭保护,成效显著。新中国成立初期,百废待兴,秦岭木材支援全国,为经济社会发展作出巨大贡献的同时也付出了沉重的生态代价。1998年,秦岭林区全面停止天然林商品性采伐,以木材生产为主转向以生态建设为主。经过长期不懈努力,建成国有林场83处、森林公园50处,总面积16664平方公里。建成各类保护区33处,总面积近5600平方公里,占陕西秦岭总面积的1/10,形成了规模庞大、集中连片的保护区群。秦岭国家植物园开园运营,大熊猫国家公园陕西管理局挂牌成立,秦岭国家公园筹建积极推进。野生动植物保护成效显著,种群数量持续增加,“秦岭四宝”谱写生态传奇。

秦岭治理,深入推进。2007年。颁布实施《陕西省秦岭生态环境保护条例》,在全国率先为一座山脉立法。2018年,深刻吸取秦岭北麓违规建别墅问题教训,扛起生态环境保护的重大政治责任,实施青山保卫战,开展打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动,进一步修订《陕西省秦岭生态环境保护条例》,编制秦岭天然林保护、湿地保护、生物多样性保护专项规划,把保护秦岭的政治责任、行动担当推向纵深,还秦岭以宁静、和谐、美丽。

秦岭文化,走向自信。《中国国家地理》杂志提出秦岭是中国人的中央国家公园,成为社会普遍共识。《大秦岭》是近年央视《探索·发现》栏目所播出的大型专题片中扛鼎之作,首创了反映秦岭山脉的新样态。《秦岭简史》专著被耶鲁大学图书馆收录。中国舞剧《朱鹦》惊艳纽约,被誉为“东方天鹅湖”。“友好之轮和美世界朱鹮文化展”为世界和平与睦邻友好做出新的贡献。秦岭是弘扬生态文明、传播优秀文化的载体,播下生态文明和文化传承的种子,生态自信正从秦岭走来。

蓦然回首,才发觉身边的秦岭竟然是养育中华的生态圣地。

6.绿色产业与时但进

新中国成立以来,陕西林业产业从最初较为单一的木材产品到现今提供各类林果、木本油料、林产工业原料、森林药材、森林食品、苗木花卉以及森林旅游等。为社会提供了丰富多样的生态产品,2018年全省林业产业总产值达到1319亿元。

为社会提供木材及其制品。新中国成立之初,林业部门提供的最主要、最直接的产品就是木材。1952年,陕西成立首个伐木场——黄龙伐木场,随后设立数十个伐木场,并在上世纪五六十年代陆续建立了软木厂、栲胶厂、纤维板厂、松香厂、胶合板厂等,为社会提供了软木砖、软木纸、栲胶、纤维板、胶合板等大量木材制品。累计为社会提供木材9900万立方米。1998年,全面停止天然林商品性采伐,实施天然林保护工程,全省林产品生产重心由以木材为主转向为社会提供更加丰富的生态产品。

经济林升级壮大。1958年“推广商洛专区每户种一升核桃的经验”,1962年进行经济林营造布局,全省经济林发展从未间断。1990年以后,一大批具有陕西特色的经济林产品得到大力发展,2010年省政府出台《关于加快推进核桃等干杂果经济林产业发展的意见》,以核桃、红枣、花椒“林业三宝”为主的特色经济林迅速壮大,产业结构进一步优化。2018年核桃1190万亩,红枣285万亩,花椒273万亩,苗木花卉260万亩。全省经济林2830万亩。核桃已成为全省第一大干果,花椒产量全国第一,冬枣面积产量全国第一。

林下经济特色鲜明。2018年全省林下经济1820万亩。林麝养殖数量全国第一,麝香产量占全国70%以上。近年来,年均为社会提供油茶籽1.5万吨,油桐籽2.6万吨、食用菌4.76万吨、竹笋干4.15万吨、银杏9700吨、山茱萸1.19万吨、五味子3700吨,丰富了人们的生活需求,同时也为工业生产提供了不可替代的原料。岚皋魔芋、宁陕猪苓、黄龙中蜂、凤县林麝、略阳杜仲、山阳天麻等林下种养殖业特色鲜明。

森林旅游方兴未艾。1982年12月,全省建立了首个森林公园——楼观台森林公园,至今森林公园已达90处,其中国家级森林公园37处,成为全省森林旅游的中坚力量。太白山、金丝大峡谷、骊山等森林公园享誉全国,成为引领秦岭国际生态旅游的旗帜,为广大人民群众提供了优质的森林旅游产品。2018年以森林旅游为主的生态休闲产业游游客数量达6300万人,旅游收入109.78亿元。

林业因时而进因势而新。进入新时代的林业已经成为最绿色的产业,与时俱进、蓬勃发展,在全省精准脱贫、生态富民中发挥着重要作用。在2018年,全省林业产业带动贫困人口24万户、75.4万人。人均增收1872元。

7.科学教育硕果累累

新中国成立以来,林业科学教育工作紧紧围绕服务全省重大战略和林业改革发展大局,突出创新、强化应用,坚持大学习、大培训,在支撑生态建设、引领产业升级、服务民生、生态脱贫等方面取得明显成效,有效夯实了全省科技创新、改革发展基础。林业科学教育的快速发展,为推动全省林业改革发展和生态文明建设作出了重要贡献。

科研体系基本形成。1956年,第一个省属独立林业科研机构——省林业厅试验研究站成立。1959年,为防治风沙危害,改善生态环境,在中科院沙漠考察队基础上组建了陕西省治沙研究所,全面展开了植物引種、育苗驯化、造林试验等系列科技攻关。1978年全国科学大会后,陕西林业科学技术逐步走向了规范化、科学化管理的轨道,陕西省林业工作站(陕西省林业技术推广总站)、省林业国际项目中心、省林产品质检与产业服务保障中心等一批项目技术推广和中介机构相继成立。2016年,组建陕西省林业科学院。目前,全省有省级专属林业科研机构2个,市级林业科研机构4个,林业技术推广机构882个。组建国家林业局元宝枫工程技术研究中心、长柄扁桃工程技术研究中心、黄土高原水土保持与生态修复重点实验室等国家级、省级研究中心和实验平台14个,已形成省市级科研机构为龙头,省市县乡四级全面覆盖,门类齐全、配置合理的综合林业科研推广体系。

林业科研成果丰硕。上世纪五六十年代。围绕沙漠治理、造林绿化和经济林栽培等方面开展了大量的基础研究工作。特别是1978年科学大会后,相继突破了一系列制约林业发展的关键技术难题,在荒漠化治理、野生动植物保护繁育、退耕还林、湿地保护、矿区植被恢复、水土保持、设施栽培、核桃、长柄扁桃人工栽培和制备食用油关键技术等方面取得重大进展,攻克了大熊猫、朱鹦繁育技术难题,成功克隆出黄帝手植柏、汉武帝挂甲柏、老子手植银杏植株二代。累计获全国科学大会奖4项;获国家技术进步奖11项。其中二等奖5项、三等奖6项;获部级科技进步奖47项,其中一等奖2项、二等奖2项、三等奖43项;获省部级科研成果奖145项,获厅局级科研成果奖171项;获科技成果推广奖64项,其中国家级5项、省部级23项、厅局级36项。其中“陕西省黄土高原抗旱造林综合技术研究”等科研成果,达到国际领先水平。先后制定了国家林业行业标准8项,地方标准67项,建成全国林业标准化示范区15个,为全省生态建设及林业经济发展提供了规范化技术支持。

科技兴林作用凸显。建成国家林木种质资源库4处、国家重点林木良种基地12处,选育审定优良林木品种200个。到“十三五”末,林业科技贡献率达到43%,林业科技成果推广应用率达到60%,累计推广应用林业适用技术2000余万亩,特别是核桃、花椒、冬枣等经济林栽培科技成果的研究和推广应用,在全国名列前茅。核桃栽培技术推广应用460万亩,平均亩产量由30公斤提高到70公斤,经济效益年增产值7亿元。花椒栽培技术推广应用59万亩,平均亩产量由40公斤提高到85公斤,经济效益年增产值6亿元。冬枣栽培技术推广应用42万亩,产值50亿元。林业科技成果转化应用惠及三农,取得了显著的生态、经济、社会效益。

大培训促进大发展。1989年,建立陕西省农业广播电视学校林业分校。2002年,更名为陕西省林业广播电视学校(陕西省林业厅培训中心)。2007年,组建成立陕西省.林业教育培训站。经过30年探索发展,在全省形成了独具林业行业特色的教育培训体系,据不完全统计,培养大中专毕业生1.68万余名,培训专业技术人员和林农超500万人次。特别是脱贫攻坚战打响以来,累计培训林业扶贫干部、新型经营主体、业务骨干、林区群众等100余万人次,为全省林业事业大发展提供了强有力的人才智力支撑。

陕西林业科学教育由小到大、由弱到强,通过不断提升林业自主创新能力,坚定不移办好教育培训,形成了较为完善的林业科学教育机制体制,呈现出持续、健康的良好发展势头。

8.“生态四宝”三秦新标识

陕西地跨三个气候带,生态系统类型多样,生物多样性丰富。全省有高等植物279科1349属4747种,有国家一级重点保护野生植物6种,国家二级重点保护野生植物23种,陕西省重点保护野生植物183种。全省有陆生脊椎野生动物791种,有国家一级重点保护野生动物18种,国家二级重点保护野生动物85种,陕西省重点保护野生动物52种。新中国成立后。陕西从建立自然保护区入手,逐渐完善自然保护地体系,加强生物多样性保护,陕西最具代表性的生态宝贝大熊猫、朱鹦、羚牛、金丝猴,种群数量不断增加,珍稀野生动物保护成为世界典范。

自然保护地管理体系初步形成。从上世纪八十年代成立陕西野生动植物保护与自然保护区管理机构起,全省11市(区)113个县级单位均设立了相应管理机构。1965年建立了第一个自然保护区——太白山自然保护区。野生动植物和森林、湿地类型自然保护区不断增添。2018年,管理范围进一步扩展到风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。2018年1 1月大熊猫国家公园陕西省管理局挂牌,2019年9月省委正式批复成立。全省已建自然保护地7个类型251个,总面积4483.95万亩。占全省国土面积14.54%。其中:国家公园1个,自然保护区61个,风景名胜区、地质公园等自然公园190个,初步形成以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系。

珍稀野生动植物种群数量不断增加。新中国成立以来,先后制定出台《陕西省野生植物保护条例》《陕西省古树名木保护条例》等一系列法规。黄帝陵古柏群、秦岭冷杉、太白红杉、大果青扦、银杏、珙桐、杜仲、独叶草、华山新麦草等诸多珍贵物种得到保护。红碱淖遗鸥繁殖筑巢7000多个,活动范围从20平方公里扩大到1.4万平方公里。大熊猫、朱鹦、金丝猴、羚牛“秦岭四宝”种群数量明显增加,栖息地面积不断扩大。秦岭野生大熊猫数量由上世纪八十年代的109只增加到345只,增幅全国最高,野外种群密度居全国之首。1981年。一度被认为已经灭绝的朱鹦在洋县被发现,经过30多年的保护繁育研究,种群数量由7只发展到3000多只,并在日本、韩国建立人工饲养和野化放飞种群,开辟了世界濒危物种成功保护的先河,被称为“世界拯救濒危物种的成功典范”。羚牛数量近5000头,金丝猴数量超过5000只。2011年“秦岭四宝”在西安世界园艺博览会上集体亮相,2019年确定为第十四届全运会吉祥物,一改传统的人文历史元素,成为陕西新标识。

资源禀赋优势显著,保护体系日趋完善,特别是近些年经过就地保护、迁地保护、野生动物抢救。以及保护宣传力度的不断加大。丰富的野生动植物种群扮靓陕西多彩的生态空间。

9.生态安全监管铸新局

新中国成立以来,陕西林业在长期的探索和实践中,建立了完善的森林资源监管体系和森林防火、有害生物防治、防止破坏森林资源的“一管三防”体系,形成纵横相连、防护成网的立体管理模式,生态资源保护工作逐步走上科学化、规范化、制度化轨道,为生态文明建设夯实了基础。

资源监管体系基本形成。新中国成立以来,全省共进行了9次森林资源清查工作,特别是随着“3S”技术的应用普及,全省森林资源规划设计调查全面精准掌握了森林资源的数量、质量及其消长动态。为科学管理森林资源提供了重要依据。

1958年开始实施征占用林地审批管理制度,1979年《森林法》将林地使用纳入依法管理的轨道,1995年实行林地使用许可证制度,2000年实行林地有偿使用制度,2011年全面完成省、县两级林地保护利用规划编制,“林地一张图”和“卫片执法检查”得到充分利用,林地监管体系基本建成,林地保护力度不断加强。

1954年实行按采伐量分级审批的森林采伐制度,1957年实行国有林采伐许可证制度,1981年对国有林和集体林全面实行采伐许可证制度,1987年对森林采伐实行限额管理,1998年全面停止天然林商品性采伐,森林资源持续快速增长,采伐管理不断规范。

2007年,进行集体林权制度改革,完成1.48亿亩集体林明晰产权的主体改革任务,发证面积1.07亿亩,发放林权证233万本,集体林地承包到户率83.2%,为解放和发展林业生产力,加强森林资源保护管理,巩固林业生态建设成果奠定了良好的基础,权属管理稳步推进。

“三防”工作成效明显。自1960年第一次森林病虫害普查以来,先后开展了四次森林病虫害普查工作,为制定切实有效的防治措施提供了重要依据。建立35个国家中心测报点和41个省级测报点,形成人工地面监测与空中遥感监测相结合,省、市、县、镇、村五级联动的现代化监测网络体系。病虫害发生面积不断减少,由上世纪八十年代每年750万亩,降低到现在的600万亩。年平均防治森林病虫害面积480万亩以上,2008年成功封锁扑灭国际性检疫对象美国白蛾,林业有害生物防控能力进一步加强。

森林防火工作逐步加强,全省各地陆续成立126个防火指挥部,建立健全人工消防、航空消防、森林阻隔、森林火灾预警监测和通信信息指挥网络体系,提升综合防控能力,实现了治理体系和治理能力现代化,使森林火灾的危害总体呈下降趋势。上世纪五十年代至七十年代,全省平均每年发生森林火灾496起,进入二十一世纪以后,全省平均每年发生森林火灾75起,防火成效明显,森林资源得到有效保护。

全省各级森林公安机构健全,省、市、分局、派出所四级机构285个,近三年,全省受理各类案件13784起,查处13513起。其中刑事案件立案2140起,破案1890起。打击处理各类违法犯罪人员32749人次,收缴木材8325.8立方米、野生植物6479株、幼树竹子2538株。收缴野生动物19767头只、野生动物皮张658张、野生动物制品219件,为国家挽回经济损失7.8亿元。为保护森林和野生动植物资源安全,维护林区社会治安秩序,促进现代林业建设作出了突出贡献。

随着“一管三防”措施深入实施和不断完善,全省生态安全监管新格局已经铸就,森林资源得到有效保护,为建设新时代林业高质量、生态高颜值奠定坚实基础。

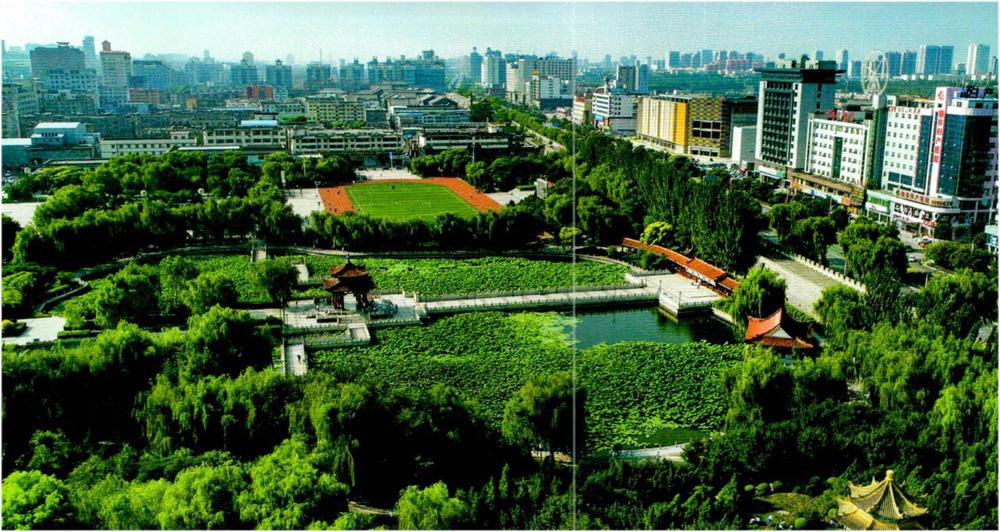

10.爱美兴绿撕风尚

从木材经济,到全面禁伐,到关中大地园林化、陕北高原大绿化、陕南山地森林化,到高质量、高颜值的自然生态空间,“绿水青山就是金山银山”发展理念在三秦大地落地生根,愛美兴绿蔚然成风,生态文明理念深入人心。

义务植树成为全民风尚。上世纪五六十年代,人民公社、大队、社员自主造林,美化家园。1981年,启动全民义务植树活动。2017年,成为全国“互联网+全民义务植树”首批试点省份。2018年,全民义务植树网正式开通,参与义务植树人数达到1666万人次、8478万株。全省累计参加义务植树3.85亿人(次)、22.75亿株,初步形成了线上线下、—体两翼的全省义务植树新格局,义务植树已成社会新风尚。

森林城市创建走在前列。2004年,启动国家森林城市创建工作。2014年,在全国率先提出建设森林城市群构想,启动关中、陕南、陕北三大森林城市群建设。2018年,关中森林城市群建设被纳入《全国森林城市发展规划(2018-2025)》。已成功创建宝鸡、西安、延安、安康4个国家森林城市和镇巴、神木、石泉等19个省级森林城市。

生态文明教育全国领先。2013年,在全国率先开展以青少年森林体验、生态文明进课堂和生态文明教育基地创建“三位一体”的教育活动,陕西经验全国推广。2017年,森林体验工作荣获第六届粱希科普活动奖。2018年,牛背梁北沟森林体验基地被国家教育部评为全国中小学生研学实践教育基地。全省已建成森林体验基地、生态文明教育基地和生态探秘线路30多处,教育培训人数超千万。

陕西林业走向世界。1981年,启动首届“爱鸟周”宣传活动,连续开展38届。1997年,《中外交流》杂志向全世界宣布陕西榆林为“洽沙大样板”。2009年,《大秦岭》纪录片拍摄完成。2011年,大型电视纪录片《陕北启示录》作为建党90周年献礼片在中央电视台播放。2018年,成功启动“秦岭大熊猫文化宣传”活动,发布《秦岭大熊猫研究保护成果》《秦岭大熊猫和珍稀野生动物保护倡仪书》。2019年,分别在日本和韩国成功举办朱鹦文化展和文化论坛。

防沙治沙、天然林保护、退耕还林、朱鹦保护、大熊猫保护、秦岭生态环境保护等林业建设成效引起社会广泛关注,社会主义生态文明观已经成为社会主流价值观,彰显陕西生态自信。

结语

新时代新使命,陕西林业人将以史明鉴,继往开来,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,坚持和加强党的全面领导,立足生态空间主战场,围绕森林、草原、湿地、荒漠、大地自然景观五大阵地,加蟊智能、人文、资金、制度、组织保障体系建设,在生态保护、生态恢复、生态重建、生态富民、生态服务、生态安全六大战线上砥砺前行,奋力奔跑,着力培养政治强业务精形象好的生态绿军,加速推进“浅绿”向“深绿”转变、“陕西绿”向“陕西美”升华,实现林业工作高质量,生态空间高颜值,为三秦父老提供优质生态服务,为子孙后代厚植生态根脉。