裂变与重生:少数民族传统体育传承路径演变与重构

2019-12-07屈植斌高会军李延超

屈植斌,高会军,李延超

少数民族传统体育是少数民族民众通过特有的身体实践所创造,反映了少数民族特有的经济生活方式、文化记忆、族群迁徙、宗教禁忌、价值取向,是民族识别的重要标志。经济全球化浪潮席卷全球的同时也不可逆转地对文化多样性产生了强烈冲击,东方文明在世界文化话语体系中让步于西方文明,近代以来西方体育借助各种形式的教会学校对东方体育生存空间进行了疯狂的侵略与吞噬,原本与西方竞技体育诞生于同一时间的东方体育被“少数民族传统”这一前缀所限制,成为世界体育话语体系的附属产品。在民族传统体育领域,一些盛极一时的运动形式随着政权更替、社会发展与习俗变化成为人类历史的记忆[1]。这些传统体育项目之所以被时代所淘汰,其本质是这些项目的传承方式不能适应时代发展的客观要求。习近平总书记在十九大报告中指出,中国特色社会主义新时代要建设社会主义文化强国,而社会主义文化强国建设就是要促进优秀传统文化的传承,预防优秀传统文化走向发展误区。文化相对论认为世界文明无优劣等级之分,中华民族伟大复兴需要通过民族文化的哺育以形成中华民族伟大复兴的精神推动力量、构建中华民族的国家形象。作为优秀传统文化的重要组成部分,人们对民族文化的传承、批判、选择、改造与创新能力成为少数民族传统体育在社会主义新时代焕发新光芒的重要前提。基于此,有必要对少数民族传统体育传承的基本特征、动力机制、演进规律、制约因素等进行全方位地考察,由此探索少数民族传统体育传承路径的重构方式与途径。充分发挥少数民族传统体育在促进优秀传统文化传承中的积极作用,为社会主义文化强国建设做出应有的贡献。

1 文化裂变的理论解释

裂变理论主要来自生物学领域与物理学领域。生物学理论认为细胞是生命个体的基本结构单元,细胞的分裂生长是生命延续的基本方式,但细胞分裂一方面是以脱离原核细胞的方式形成新细胞,另一方面是以无限裂变的方式无限制的扩张成为畸形细胞。物理学理论则认为物质裂变是原子核在中子的冲击下分裂为两个或多个原子或核子的过程。不论是从生物学还是物理学来看,裂变的本质就是物质或者物种再生产的过程,但是在物质再生产过程中,生物学的细胞分裂理论更加强调影响事物发展的内部因素,而物理学理论更加倾向于解释促进事物性质与形态变化的外部力量。随着社会文明的快速发展,裂变理论被引进文化研究领域,尤其是科学技术的快速发展与信息传递速度的日新月异加速了文化的裂变进程,文化更迭周期大为缩短[2]。此时,文化发展总体呈现两种镜像,一种是文化能得以繁荣昌盛,传承规模、传承群体蓬勃发展,另一种是部分文化逐渐凋敝、成为历史记忆。时光的列车走向21世纪以来,我国少数民族传统体育的传承与发展正面临新的问题,部分少数民族传统体育已经消亡或濒临消亡,也有部分少数民族传统体育正走向庸俗化、舞台化、功利化的发展误区。如何避免少数民族传统体育走向畸形裂变的发展歧途、促进少数民族传统体育的永续发展成为学术界亟需解决的理论课题。

2 少数民族传统体育裂变的总体呈现

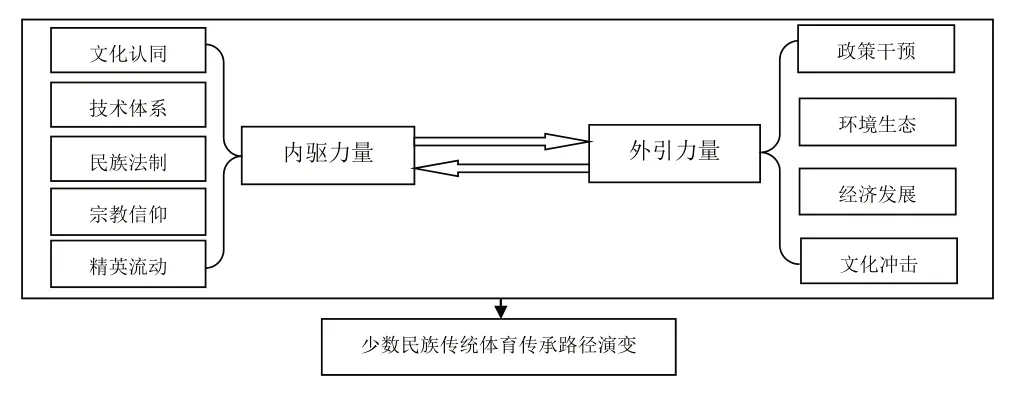

布迪厄[3]认为,人的生存需要、生存能力、生存状况以及生存意向是文化创造与再生产的主要动力,且文化在适应复杂多变的环境中处于适应——创造——发展的动态过程。文化生产、文化记忆、文化传承是少数民族传统体育传承的基本程序,他们始终遵循生产——消费——再生产的文化进化理路,波浪式前进、螺旋式上升(见图1)。

图1 少数民族传统体育传承路径结构图Figure1 Structural Chart of Inheritance Path of Ethnic Minorities’Traditional Sports

2.1 文化生产

人类远古的先祖通过特有的社会实践活动创造了古老的原始文明,多元的肢体行为是少数民族传统体育的原始雏形,如走、跑、跳、投、攀、爬、滚、打等原始的身体动作在现代体育项目中依然能发现其踪影。原始意义上的身体实践其本质是人类与所处的自然、社会环境进行博弈获取生活资源、拓展生存空间的具体手段,是人类社会生存的必备技能,是人类进行文化原始积累的主要途径。

2.2 文化记忆

文化是人类社会发展的参照指标之一、是身份认同与文脉传承的起点与落脚点,而文化的多样性与复杂性要求我们深刻关注文化形成过程的时间、空间和人之间的相互作用,而文化发展中可记忆的时间、可回想的空间将文化发展的历史片借助相应的文字、图画、纪念碑、博物馆、节日等载体以集体记忆的方式而呈现[4]。随着社会不断向前发展,人类社会为了提高生产力发展水平而采取各种特殊的传播媒介传承已经创造的原始文明。尤其是人类语言的产生为人类文明的传递提供了极为便利的条件,长辈往往通过言传身教、耳提面命、神话传说等方式将原有的身体实践活动向晚辈进行文化纵向传递。而生活在不同地域、不同民族、不同国度的民族或族群通过语言交流、肢体接触、动作模仿与嫁接复合等方式进行身体实践的横向交流、碰撞与融合。

伴随着文字的出现与造纸术的发明,人类记录社会文明的方式发生了革命性的变革。史前人类通过简单的石刻技术与朴素的点线结合的勾勒写实手法将少数民族传统体育的原始形态记录在岩画上,如贺兰山岩画[5]记录了原始游牧民族的“格斗”“摔跤”“骑猎”“射箭”“行走”“奔跑”“跳跃”动作。左江岩画[6]生动刻画了龙舟竞渡的原始动作、巫风武影的原始舞蹈、武士佩戴刀剑的战斗场景。云南沧源岩画[7]展现了原始的球类游戏、技巧性体操与进行儿童军事教育的战争舞蹈。而后续随着人物形象描述技术不断进步,对少数民族传统体育活动场景进行更加形象直观、生动的描述方法得以产生,在敦煌、西藏等地壁画上留存有“赛马”“举石”“拔河”“相扑”“游泳”等活动场景。部分少数民族通过特有的器物图案方式记录身体运动形式,如古代陶瓷、苗族的服饰、水族的铜鼓等。生产力的快速发展为少数民族体育文献记载提供了新的记录方式,史前人类通过绘画记录少数民族传统体育的方式逐渐被文字记录方式所取代。生活在西南地区的彝族[8]、纳西族[9]通过民族文字记录了本民族特有的身体动作原型。值得注意的是,少数民族传统体育的历史文献主要以零星片段的方式遗存、且文献总量十分有限,但关于武术的历史文献[10]以完整的专著、兵书中完整篇章的形式大量留存下来,如《手搏》、《角力记》、《武备志》等。分布在湘、黔、桂三省区交界地带的侗族、苗族在村寨社区公共场所通过碑刻方式记载少数民族社会内部通行的习惯法[11-12],大量与少数民族传统体育相关的知识图谱、历史文献与习惯法为人类学者对少数民族传统体育产生的历史源流进行倒推与追溯提供了翔实的历史佐证,甚至可以通过现代技术手段还原少数民族传统体育的活动方式与场景。而在行政权力的关照下,撰写史志记录历史事件是我国的一贯做法,体育界根据项群分类理论、结合田野调查、口述历史、文物资料等手段对民族传统体育进行了分类整理,分别编撰了《中华民族传统体育志》、《中国古代体育项目志》,为梳理少数民族传统体育的历史轨迹、制定民族传统体育的发展政策提供了参考依据[13]。

2.3 文化传承

在社会环境、生产力发展水平等因素的综合影响下,人类原始的身体实践逐渐被改造为有意识的体育行为。根据价值功能又可以将这些有意识的身体行为分化为不同的类型,如“水鼓舞”“扭扁担”与“举石锁”“打棉球”“珍珠球”“射弩”等项目属于苗族、土家族、毛南族、满族、拉祜族必不可少的生产技能。“爬刀杆”“剽牛祭天”“东巴跳”“高台舞狮”等项目是傈僳族、佤族、纳西族、布依族进行宗教仪式活动的重要内容。“武术”“赛马”“摔跤”是水族、土家族、蒙古族进行军事训练、培养士兵单兵作战能力的必备手段。“三月三”“四月八”“端节”“那达慕”“火把节”“鼔藏节”是白族、苗族、蒙古族、毛南族、彝族、水族等民族的节庆活动,族群内部以及不同族群之间经常演绎着各种形式的少数民族传统体育活动并由此进行族群互动。事实上,少数民族传统体育并不是以生产技术、宗教仪式、军事技能、族群活动与节庆庆典中的某一种方式孤立地存在并进行形式展演,“赛马”与蒙古族、水族等民族的生产活动、军事技能、宗教仪式、节庆庆典休戚相关,承载着民族的文化历史记忆,是少数民族传统体育进行传承与延续的具体实践途径。

3 少数民族传统体育传承路径裂变的动力机制

少数民族传统体育是在适应特定的政治、经济、社会环境的变迁过程中进行动态传承与延续,是多种相对独立而又互为影响的内外部要素进行调适的必然结果。根据辩证唯物主义基本原理,主要从事物发展的内因与外因两方面诠释少数民族传统体育传承路径裂变的动力机制(见图2)。

图2 少数民族传统体育传承路径演变动力机制图Figure2 Dynamic Mechanism Chart of Ethnic Minorities’Traditional Sports Inheritance Path Evolution

3.1 内驱力量

3.1.1 文化认同:少数民族传统体育发展的核心要素 费孝通[14]认为,“生活在一定文化中的人应当了解文化的来历、形成过程、所具有的特色和发展趋势,不断强化对文化转型的自主能力、取得适应新环境与新时代的自主地位,并在此基础上对文化所蕴含的意义、意识、作用形成强烈的认同”。文化认同决定了文化繁荣昌盛与一个国家或民族的前途命运[15]。文化认同往往是“个体认同——民族(族群)认同——国家认同”在特定的场域中进行角色转换与交替出场[16],血缘、地缘、业缘、趣缘是文化认同的影响因素并决定着文化发展的流派与走向[17]。在多民族国家,文化认同中的国家认同其本质就是构建各民族(族群)认同之上的“想象的共同体”。少数民族传统体育反映了某一民族的文化心理,承载着本民族共同的价值情感,苗族的“舞龙嘘花”、土家族的“炸龙”、仡佬族“舞毛龙”,苗族的“独木龙舟”与傣族的“龙舟竞渡”是各民族龙图腾的具体表现方式。而为了构建更为直观的少数民族传统体育“想象的共同体”,国家层面组织相关力量通过反复筛选、论证与创新逐渐形成了各民族普遍认同的“民族马术”“押加”“民族健身操”等17个全国少数民族传统体育运动会竞赛项目。事实上,“想象的共同体”的构建是在充分尊重文化异质性即族群文化差异性的基础上寻找文化统一性的理论推演。而族群通常是在适应特定的自然环境与人文环境的基础上通过复杂的组织行为与社会关系构建与其他族群相互不被理解与认可的价值与行为判断即族群边界,由此彰显本族群(民族)存在的价值与文化差异[18]。如前所述,龙图腾是中华民族的图腾信仰之一,受民族思维方式与生存环境的影响,“舞龙”“龙舟”在苗族、土家族、仡佬族、傣族民间表现形式、图腾意义、口碑传说各不相同且具有典型的民族文化印记。黔东南清水江流域“河边苗”在每年的农历5月24至27日都会举行“独木龙舟”活动,承担活动的村寨在农历五月二十七日吃龙肉的时候将利用收受的礼物、礼金大摆宴席答谢宾客以彰显村寨的社会影响力与“独木龙舟”的文化特质并进行族群认同教育。在国家认同与民族(族群)认同的共同作用下,少数民族传统体育才得以永续发展。

3.1.2 技术体系:少数民族传统体育传承的实践方式 文化得以永续发展与不断变迁的关键要素与重要载体就是循环往复的社会实践,并在具体的实践过程当中将文化内容、地方特色完整地展现出来,由此形成完整的技术体系与行为规范[19]。身体实践逐渐演变成具有文化意义的少数民族传统体育是身体实践技术体系不断演变的过程,少数民族传统体育技术是少数民族传统体育实践的核心要素与主要内容,这些技术体系主要包括场地、器材、规则、动作方式等。而少数民族传统体育传承又会促进少数民族传统体育技术的再生产并对少数民族传统体育技术进行复制、筛选、调适、融合。水族的“莽筒”用塑料管材替代楠竹作为原材料,南方少数民族原始的“斗牛”是在乡村空旷的坝子里进行,进入新世纪“斗牛”成为地域文化的名片,黔东南等地投入了大量资金兴建了具有现代意义的斗牛场。尽管人们对“莽筒”与“斗牛”等民族体育的器械与场地进行了改造,但遵循了非物质文化遗产保护“原形制、原做法”的基本原则,这些传统体育项目原有的活动方式并没有被刻意改变并在民间依然广为流传。与此截然相反的是,少数民族传统体育运动会上的“高脚竞速”“龙舟”“独竹漂”“抢花炮”等竞赛项目在技术体系改造过程中由于仪式功能被抽离、活动过程与器械构造形式脱离了本民族原有的母体文化而看台冷清。

3.1.3 民族法制:少数民族传统体育延续的社会控制 爱德华·罗斯[20]认为,“人类社会从原始社会向阶级社会发展的本质就是新的社会组织重组的过程,由于不同的社会组织掌握的资源与权力存在差异必然会导致不同组织之间会发生各种形式的利益冲突。为了平衡不同组织之间的关系、构建相对稳定的社会秩序,必须通过军事、政治、法律等手段进行社会控制”。少数民族远离国家行政权力中心,通常通过制定独立于国家法之外、由某种社会权威和社会组织所制定的具有强制性行为规范的总和民族习惯法进行社会控制[11]。民族习惯法涵盖了政治、经济、文化等各方面的要素,在少数民族社会内部广为流传并被社会内部成员广泛接受,是民族文化族群认同与族群边界构建不可或缺的支撑力量之一。宗族与族群是少数民族传统体育的运作组织体系,他们通过血缘或类血缘关系缔结了相对稳定的族群联盟并缔结族规乡约与民族习惯法对内部成员进行软控制以促进少数民族传统体育的延续。课题组在2014 年至2017年间的实地考察时发现,贵州清水江流域苗族支系通过民族习惯法对“独木龙舟”活动参与人员资格、活动规则、器物保护、观众行为、组织体系、活动时间进行了严格规定,由此保存了相对完整的民族体育文化景观,如男丁自出生之日起就要与成年男性承担同等造船费用,外出的成年男性成员农历5 月24至27日必须无条件地回乡参加“独木龙舟”活动,一旦违反将受到严厉的经济制裁且当事人在族群内部的社会地位也将大打折扣。与此同时,社会的全面转型导致宗族组织、族规乡约与民族习惯法被视为不利于和谐社会建设的负面力量而遭到全面否定,现行的村级行政力量难以发挥促进少数民族传统体育发展的真正作用,导致部分少数民族传统体育渐行渐远。

3.1.4 宗教信仰:少数民族传统体育生存的精神皈依 人类社会的发展就是社会关系延续与变迁的历程,而不同个体之间以信任与忠靠为基础形成情感并转化为某种超越体的宗教就是一种特殊的社会关系。在具体的宗教体系当中信仰是其核心,信仰是展现人与人之间关系的具体形式、是表达对某个他者或超越体的信任和忠靠性情感的具体手段[21]。而信任与忠靠性情感表达的本质就是特定的职业人群(巫师等)通过对一系列体现社会规范的、重复性的象征行为即仪式的操演表达超越体所具有的神秘力量的实践过程[22]。巫术活动中仪式性身体展演是民族体育文化基因的肇始之源,并与自然、祖先与图腾崇拜共同建立了特有的文化符号表达体系[23]。宗教信仰贯穿人类文明的始终、是人类社会认知世界的具体方式,人们力图通过独特的仪式过程、特有的身体动作表达对神灵的敬意以祈求人丁兴旺、五谷丰登、村寨平安,宗教信仰是少数民族传统体育传承的精神推动力量,是乡土社会少数民族群众有机地凝聚在一起的黏合剂。在民族习惯法的强制约束下,具有仪式功能的少数民族传统体育在固定时间通过周而复始的循环展演逐渐成为少数民族内部的共同记忆。不论是过去还是现在,水族端节赛马、苗族斗牛、傈僳族爬刀杆的活动现场都是人头攒动、水泄不通。将某一事物的过去、现在和未来有机地勾连在一起是仪式帮助人类理解世界的方法之一,仪式与象征通常需要依附相应的政治制度才能得以生存[24]。随着社会的发展,无神论成为认知与改造世界占据统治地位的方法论,宗教信仰的社会地位逐渐隐退。随着认知秩序的消解与重构,三都水族自治县部分水族村寨端节“赛马”祭祖仪式组织人员由村干部取代了寨老,甚至部分村寨不再举行祭祖仪式,仪式过程的变化折射出传统的祖先崇拜与现代无神论之间的冲突与对立,并由此引发了水族社会内部成员对端节“赛马”组织形式的争论与博弈。

3.1.5 精英流动:少数民族传统体育传承的实践主体嬗变 精英是在某一领域或多个领域掌握一定技术权利、身份等级、物质财富、社会威望的优秀人才和领导者[25]。在乡土社会具有较高社会威望或掌握少数民族传统体育核心技术的乡村精英是少数民族传统体育传承的实践主体,他们在遵循本民族文化心理与思维方式的基础上进行周而复始的民族体育文化实践操演、取舍延续,在适应政治、经济、社会环境变迁的过程中对少数民族传统体育进行综合创新。新中国成立以来,少数民族传统体育的国家地位得到重视,1998年民族传统体育的学科地位正式得以确立,经过数十年的发展,我国逐渐形成了本科、硕士、博士相衔接的民族传统体育人才培养体系,培养了一大批志趣相投的民族传统体育专业人才并成为民族传统体育发展的行业精英与中流砥柱,他们为少数民族传统体育传播方式创新、产业开发、非物质文化遗产保护做出了积极的贡献,民族传统体育从传统的血缘、地缘传承走向了业缘与趣缘扩散的发展道路。在行业精英的不懈努力与行政力量的大力支持下,贵州形成了从中小学到高等学校有序衔接的少数民族传统体育训练基地建设机制,2004 年至2018 年,贵州省先后分三批建立了47个少数民族传统体育训练基地。然而,人类从蛮荒的原始社会走向文明高度发达的后现代社会,历经了物质生活极度匮乏向经济生活高度繁荣的社会形态转型,生活在经济欠发达地区的少数民族群众极度渴望摆脱贫困窘境,由此上演了从西部地区走向东南沿海、从乡村流向城市的少数民族精英迁徙浪潮,为经济发展添上了浓墨重彩的一笔。精英流动对少数民族传统体育传承路径的创新提供了新的平台,一方面少数民族传统体育成为城市社区常见的文化景观,在少数民族聚居地区的城市公园广场随处可见韵律悠扬的“芦笙舞”、高速旋转的七彩“陀螺”,但由于少数民族以分散居住的方式在城市中生存生活且服饰、语言等民族文化标识被有意或无意识地遗忘,城市民族工作机构难以有针对性地组织少数民族开展日常群众性的民族传统体育活动,城市少数民族传统体育处于无序发展、自娱自乐的发展态势。另一方面,精英流动加速了乡村社会空心化、荒漠化进程,导致部分少数民族传统体育面临后继无人的尴尬境遇。

3.2 外引力量

3.2.1 政策关照:少数民族传统体育发展的方向引领 随着阶级与国家的产生,暴力手段与强制行为成为统治阶级权力扩张的主要手段,但暴力手段与强制行为不能解决不同集团或同一集团内部成员之间利益冲突的全部问题,不同国家与民族之间必然会寻找柔性的手段与方式影响他国与民族的手段与工具,体育承载着公正、和平、友谊、健康等普世价值,蕴含着独特的群集效应与媒体聚焦功能,体育成为不同国家与民族进行政治互动的工具与某一利益集团进行内部管理的手段[26]。国家意志的在场,不同民族体育文化得以有序发展与竞争并在竞争中形成文明规范、获得国家认可的社会地位[27]。受国家政策的干预,少数民族传统体育传承方式必然做出相应的调整。汉代重文轻武思想使少数传统体育的社会地位急剧下降。唐朝武举制推动了民间习武风的盛行,“蹴鞠”“马球”“围猎”等是我国古代统治阶级特有的宫廷游戏。进入民主主义革命时代,“强兵强种”的“制夷”心结、“救国救民”的“变革”与“忧国忧民”的“启蒙”成为民族传统体育发展走向与民族国家构建的历史产物[28]。新中国成立以来,少数民族体育政策对少数民族传统体育的发展更是产生了深远的影响,各级地方政府成立了民族事务工作机构管理民族体育,文化大革命期间受“消灭民族差别、取消民族特殊”民族政策的影响导致部分仪式性体育萎缩、部分传统体育项目消亡,改革开放以后国家与地方政府在少数民族传统体育竞赛领域、全民健身领域、体育产业领域的相关政策逐步完善,促进了少数民族传统体育发展取得了举世瞩目的成就[29]。全国及地方各级形式的少数民族传统体育运动会的参赛形式、竞赛与表演项目规模更是空前庞大,成为具有浓郁文化气息的民族盛会。但在国家政策的干预下,政府与民众之间的地位发生倒置,民众对少数民族传统体育传承与发展方式选择的话语权丧失,而部分行政工作人员由于脱离乡土生活,对少数民族传统体育缺乏系统的参与性观察,最终导致少数民族传统体育逐渐异化[30]。21世纪初期,部分少数民族体育项目成为非物质文化遗产保护等国家文化发展战略的重要内容。进入社会主义新时代,《“健康中国2030”规划纲要》、《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》与党的十九大报告再次对体育强国建设与少数民族传统体育发展做出了具体要求与明确指示,给少数民族传统体育的保护与传承带来了新的历史契机。

3.2.2 环境生态:少数民族传统体育生存的物态要素 生存环境决定了人类活动的能动性比例,少数民族传统体育是人类与生态环境和谐统一发展的历史文化产物。“赛马”“叼羊”“赛骆驼”等具有典型的游牧民族特色,“射弩”“吹枪”是狩猎民族的文化标识,“龙舟”“游泳”等是人类回归自然、上善若水思维方式的生动呈现。而在具体的实践过程中,人类为了适应特定的生存环境必然对原有的动作结构、器械构造进行有针对性的改造。由于生态环境的变化,清水江流域符合“独木龙舟”原有长度标准的杉树难以寻找,当地民众制造新龙舟时不得已将“独木龙舟”的长度由原来的30米缩短为24米。与此同时,由于部分少数民族生存环境恶劣,在国家民族政策帮扶下进行异地搬迁,鄂伦春族从狩猎民族转型为农耕民族,宁夏西海固地区的“移民吊庄”工程,贵州荔波瑶族的“异地搬迁过程”等,生活环境的变化直接导致部分少数民族传统体育传承面临生存危机,在改善少数民族生活环境的同时如何做好民族文化保护迫在眉睫。

3.2.3 经济发展:少数民族传统体育延续的双重力量 少数民族传统体育原本就是少数民族一种独特的生计方式,“鬼师”“东巴”“毕摩”等是仪式性体育展演者的职业称谓。少数民族传统体育本身就具有展示族群或区域经济发展实力的隐喻功能,2017 年8 月26 至28 日贵州荔波甲良“斗牛”大赛高达30 万元的牛王奖吸引了全国各地上百头超级牛王角逐与厮杀。苗族“独木龙舟”是具有姻亲关系村寨之间通过鸡、鸭、鹅、小黄牛、现金等进行礼物互惠的互动过程并由此展示姻亲血缘集团内部的经济实力。市场经济的快速发展更是加速了少数民族传统体育的产业化进程,如贵州的岜沙苗寨、肇兴侗寨、云南的可邑村等通过发展乡村旅游实现了少数民族传统体育的产业升级转型,为民族地区脱贫攻坚做出了卓越的贡献。市场经济是一把看不见的双刃剑,产业发展创新了少数民族传统体育传承路径,也导致部分少数民族传统体育走向了庸俗化、舞台化的发展误区,表演内容非本民族原有的民族文化、演员与游客合影索取费用等现象不断浮现出来。

3.2.4 文化碰撞:少数民族传统体育传承的世界话题 文明是区域与国家认同构建的关键要素,文明内部的文化差异、不用文明之间的力量较量、世界文明力量的动态变化、世界秩序的重建不可避免地引起了人类文明的冲突,并由此形成了不同类型的文化发展格局[31]。从国内来看,迥异的自然环境孕育类型多样的人类文明,不同类型的人类文明都在冲突、碰撞与融合中互动发展,古丝绸之路、藏彝走廊、南岭走廊、茶马古道沿线各民族进行了不同形式的少数民族传统体育交流。进入近代社会以来,西方文明掌握了世界文明的话语权,1840年以来,东西方文化冲突与碰撞日益激烈,西方国家以传教的方式对我国的少数民族地区进行文化渗透,在接近川滇边缘的贵州威宁石门坎,一百多年前传教士就在那里建立了学校、体育中心、并开展了足球运动。“五四运动”以来,文化激进主义以全盘否定的态度审视中国传统文化,随着现代科技的发展,西方国家对我国文化输入的途径与方式也在不断变化,尤其是大量农村进城务工人员受“现代文化”的影响对本民族原有的传统文化不再心驰神往,他们的体育价值观发生了翻天覆地的变化,少数民族传统体育传承的生命底线被突破。随着西方的逐渐没落,以“中华民族伟大复兴”“中国梦”等为代表的热门关键词向全世界昭示着中国的大国崛起成为现实,“一带一路”等国家发展战略加速了东方文明走向世界的步伐,“金砖国家运动会”“孔子学院”等赛事与文化传播组织促进了以太极拳、武术等为代表的民族传统体育的国际化传播,为民族传统体育的传承带来了新的机遇与启示。

4 少数民族传统体育现代传承路径的现代重构

4.1 重新定位责任主体

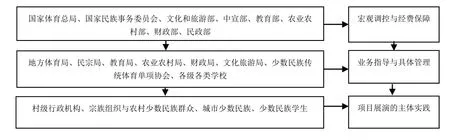

如前所述,文化的创造与发展是在多种力量的参与下而进行的,而随着社会文明的快速发展,不同行业、不同群体之间的联系日益密切并共同参与社会公共事务的管理。需要全面协调平衡不同责任主体之间的位置关系才能促进少数民族传统体育的可持续发展(见图3)。

图3 少数民族传统体育责任主体划分结构图Figure3 Structural Chart of Subject Division of Responsibility in Ethnic Minorities’Traditional Sports

国家民族事务委员会、国家体育总局、教育部、农业农村部、文化和旅游部共同构成了我国少数民族传统体育的管理责任主体,具体负责少数民族传统体育竞赛、训练基地建设、非物质文化遗产保护。上述职能部门往往以主导方式管理少数民族传统体育的一切事务,导致职能部门与少数民族群众之间主体地位的倒置,而相关职能部门之间由于工作性质差异缺乏有效的沟通机制,对少数民族传统体育的管理经常出现相互打架或无人管理的尴尬局面。少数民族传统体育作为乡土文化而存在,与农业生产、农村人居环境等共同构成了美丽乡村建设的文化景观,属于农业农村部管辖范围,但目前农业农村部对少数民族传统体育事务管理职责并不明确。与此同时,各县区由于教育、文化、体育、旅游、广电等行业机构重组方式各不相同,难以保证对少数民族传统体育发展指导与管理的实效。因此,应当对少数民族传统体育发展的责任主体进行适当调整(见图3)。国家层面可以考虑在国家体育总局设立少数民族体育管理中心,国家民族事务委员会单独设置民族体育司,使少数民族传统体育在行政级别上获得相应的政治地位。国家体育总局、国家民族事务委员会、文化和旅游部、中宣部、教育部、农业农村部、财政部协同合作、总体规划,对少数民族传统体育发展进行政策性的宏观调控与经费保障。如国家民族事务委员会具体负责落实“少数民族体育特色村寨”建设,农业农村部具体组织少数民族传统体育“一村一品”工程建设,国家体育总局具体负责少数民族传统体育单项协会管理、运动员注册等,民政部具体负责少数民族体育社团注册与管理工作。地方各级人民政府和相关职能部门、少数民族传统体育单项协会、各级各类学校具体负责各类赛事组织管理,少数民族传统体育教学与基地建设、少数民族传统体育产业开发等业务指导与管理工作,而村级行政部门、宗族组织与农村少数民族群众、城市少数民族、少数民族学生是少数民族传统体育传承的具体执行者,他们主要参与少数民族村寨体育竞赛与产业开发、少数民族传统体育教学与竞赛、城市社区少数民族传统体育活动。行政部门应当做有限政府并尊重少数民族习俗,不能对少数民族传统体育活动内容、仪式过程等过度干预,避免职能部门与少数民族群众之间的观念冲突。

4.2 综合创新传播媒介

传播工具是决定文化传承质量的核心要素。历史表明,口传身授的方式已经不能满足少数民族传统体育发展的需要。因此,应当对少数民族传统体育传播工具进行综合创新。(1)国家体育总局、国家民族事务委员会、文化部、非物质文化遗产保护中心组织相关人员现有少数民族传统体育进行普查,记录少数民族传统体育的展演方式,收集少数民族传统体育相关器物、图谱、文献,建设少数民族传统体育数字资源库与博物馆。(2)积极建设少数民族传统体育微信公众号和微博,构建少数民族体育活动项目简介、少数民族传统体育赛事、少数民族传统体育文化、少数民族传统体育明星人物,少数民族传统体育产业等栏目,对少数民族传统体育进行实时播报。(3)中央电视台等主流媒体积极调整对少数民族传统体育播报的时段与时长,促进社会对少数民族传统体育的了解。第四,发挥建筑独特的权威性与神圣性媒介符号价值[32],建设具有民族特色的体育场馆或公共服务设施,以固化民众对少数民族传统体育的文化记忆,铸造少数民族体育文化地理标志。

4.3 深入拓展传承方式

(1)通过市场机制杠杆作用,对少数民族传统体育进行适度产业开发。如“芦笙舞”“上刀山”“下火海”等表演类项目结合全域旅游、休闲农业等产业在节庆活动与民族集会时进行少数民族传统体育展演,非节庆与集会时间少数民族群众从事农业生产等经济活动,以保证少数民族传统体育的异质性,在提升少数民族群众的人均收入水平的同时稳定乡村精英人才队伍。“射箭”“陀螺”等器械具有较强象征意义的少数民族传统体育可以开展体育器械制造销售业促进民族体育器械的制作工艺传承。在国务院划定的14个集中连片贫困地区可以借助精准扶贫政策优势,通过政府经费支持以及改善基础设施建设等方式,引导当地居成立少数民族体育产业发展合作社,开展少数民族传统体育旅游业、少数民族传统体育用品制造业、少数民族传统体育文化创意产业,实现群众脱贫致富与民族文化传承的共生共赢。(2)在少数民族聚居区根据当地实际情况将部分易于开展的少数民族传统体育项目引进校园,如湖南洞口罗溪中学的射弩、贵州荔波瑶山中学的陀螺已经完全替代了竞技体育,成为学校体育教学的主要内容。(3)通过少数民族传统体育运动会、民族体育单项赛、邀请赛、民间赛等竞赛方式推动少数民族传统体育的传承,但少数民族传统体育竞赛应当去竞技化,逐步实现表演项目取代竞技项目,表演项目应当是少数民族群众为表演者,表演内容不能因人为改变而丧失民族特色。(4)少数民族地区通过体育特色小镇建设传承少数民族传统体育项目,如万达集团投资5亿元在贵州丹寨打造的万达小镇通过建设创客基地、传习基地等方式整体性地对民族医药、民族体育、民族艺术进行了产业开发,每天在不同时间段聘请当地少数民族群众免费向游客展演“锦鸡舞”“跳芦笙”等,以眼球经济吸引外来游客来游览观光,每年从小镇收入中提取5千万元作为扶贫专项资金帮扶当地弱势群体与少数民族贫困群众。

4.4 积极构建品牌形象

少数民族传统体育是一种文化产品,产品就应当通过打造品牌、形成特色。(1)少数民族聚居地应当积极申报农业农村部“一村一品”工程、国家民委“少数民族特色村寨”等文化保护项目,通过项目建设获得经费支持,并打造村寨少数民族体育文化国家品牌,通过国家品牌影响力带动少数民族传统体育传承与发展,并推动相关产业链的发展,黔东南通过精心组织,其少数民族特色村寨项目数量已经走在全国前列。岜沙苗寨以“世界上最后一个枪手部落”为卖点,以农户集体经营轮流展演的方式吸引了大量国内外游客,发挥了少数民族传统体育在民族地区脱贫攻坚战略中的造血功能。(2)以非物质文化遗产保护为阵地,鼓励少数民族传统体育重要传人打破原有的传承模式进行技艺传承,如贵州贵定县通过解决国家级非物质文化遗产苗族“长衫龙”传人人事编制的方式,促进了民族体育教育传承模式的推广。(3)以“孔子学院”“一带一路”建设为契机、以跨境民族为重点积极推动少数民族传统体育在“一带一路”沿线国家互动发展并引领少数民族传统体育国际形象构建,提升少数民族传统体育的国际影响力,推动少数民族传统体育的国际化传播。

4.5 不断优化监管机制

(1)通过政策引领促进少数民族传统体育的可持续发展,国家层面对《全民健身条例》等法律条文进行相应修改,地方各级政府应当制定相应的配套制度,便于基层行政部门的实践操作、充分发挥乡村精英在传承少数民族传统体育中的积极作用。(2)辩证看待传统,组织相关力量对族规乡约、少数民族习惯法进行适当修正,通过“寨老”“油锅组织”等乡村社会组织对少数民族传统体育进行合理社会控制,一方面可以缓解民众与村级行力量之间的对立情绪,另一方面可以节约行政管理的人力资本、充分发挥熟人社会便于开展各项社会活动的积极作用。(3)建设少数民族传统体育智库联盟,搭建少数民族传统体育参与公共体育服务平台、少数民族传统体育合作交流平台、通过智库建设参与少数民族传统体育的发展决策,汇聚少数民族传统体育高端人才。(4)采用第三方评价方式对少数民族传统体育传承质量进行评价,重点从参与人员数量、活动内容、活动时间、展演形式、文化认同、经济价值、社会效益、政策机制、风险管控等方面对少数民族传统体育传承质量进行总体评估。

5 结 语

少数民族传统体育传承途径在不断演变、传播媒介在不断创新、传承主体不断拓展,这是人类文明发展的必由之路。当人类社会面临东西方体育的地位对立、传统是完全摒弃还是合理传承等文化发展难题时,应当以睿智的思维、平等的立场、平和的心态来坦然面对,采取合理的方式与手段坚守民族的精神家园,为中华民族的伟大复兴做出积极贡献。