开放区域游客增多对洞窟及壁画的影响

2019-12-06刘勇

刘勇

本文以新疆拜城县克孜尔石窟为例,对游客进入参观区造成环境污染和石窟安全及洞窟参观形成的一系列问题进行分析,阐述了对洞窟产生直接或间接影响的因素。此外,本文强调了需要用科学又合理的方法,比如,健全文物遗址综合管理体系,严格控制游客流量,防止超负荷接待,制定科学的管理对策。

引言

近年来,随着中国改革开放经济的腾飞,带动了旅游业蓬勃发展。中国西部旅游热开始升温。新疆世界文化遗产克孜尔石窟作为西部文化产业的代表,吸引着我国内地和世界各地越来越多旅游者来此地考察、参观、旅游,同时新疆阿克苏地区也加大了对龟兹佛教文化的宣传力度,当地交通状况也有了很大改善,遗址面貌和环境发生了变化。随着文物景点的开放与游客的增多,给文物保护带来一定压力,遗址环境诸多问题日益突出。以闻名遐迩的克孜尔石窟为例,来这里参观的国内外游客逐年递增,游客的接待和管理、石窟的保护和开放成为目前需要解决的最主要问题。我们要从保护和开放中找出一个即科学又合理的方法,去解决现在石窟承载量因面临游客日益增多而带来开放区参观压力。

一、我国文化遗址保护与景区开发存在的问题

(一)发展旅游对石窟遗址的破坏

1.国内多数文化遗址盲目兴建旅游基础设施,任意改造文物

在文物保护区内进行旅游开发基础设施建设,如道路、宾馆、饭店等,甚至还要开办工厂,在原有的文化遗存基础上增添人工景观,使之适应旅游活动开展的需要,这一切严重破坏了风景区周围的原始风光与古建筑的风格意境。

2.过度开发和盲目追求游客数量,对文物遗址造成开放性破坏

某些旅游部门和开发单位目光短浅,只顾眼前利益,为了在短期内获取高额利润,对文化遗产进行掠夺性开发和利用,超负荷地接待旅游者,从而加快了文化遗产的老化、破坏乃至毁灭,造成无法挽回的损失。

3.环境污染,文物遗址遭到破坏

大小车辆交通工具排出大量的废气,严重污染了遗址保护区的空气。旅游基础设施中排出的垃圾、废水、废渣等严重污染了文物保护区的水源。这些被严重污染的水和空气对石窟遗址有着强烈的腐蚀作用。

4.游客对石窟的破坏

众多的游客在游览过程中,呼出的二氧化碳气体中含有大量的水分,使石窟壁画受到侵蚀,危害非常明显。随着近年大量游客进入石窟,许多壁画中色彩线条磨损加快逼真细节失去光泽。旅游者的踩踏、攀登、抚摸等行为加速了文化遗产损坏。游客对洞窟所造成的影响比较复杂,很难用感官预测。

(二)文物保护与开发的矛盾

文物遗产是见证人类古代文明发展过程的历史实物。近年来,随着经济快速发展,在开发建设的同时,各地经济发展与文物保护之间的紧张关系无处不在,情况非常严重。挑战不仅来自日益增多的游客和边远城镇的快速发展,还有来自大自然的气象灾害侵袭。近年来,被指定为国家级文物保护重点单位的旅游景区,因开发造成景观和环境破坏、遗址破坏的情况越来越突出。

2000年,中国文物保护法则执行,并颁布了一道跨学科的管理程序。例如,在文物旅游景点要制订一系列详细的景区总体规划,重点研究解决景区参观承载量的问题。不能以牺牲珍贵文物为代价,换取旅游业的快速发展,也不能因为保护文物拒游客于门外。二者兼得,确保在保护文物的同时还能适当开发景区,起到充分发挥弘扬文明和教育爱国的双重作用。

二、克孜尔石窟开放区游客参观现状

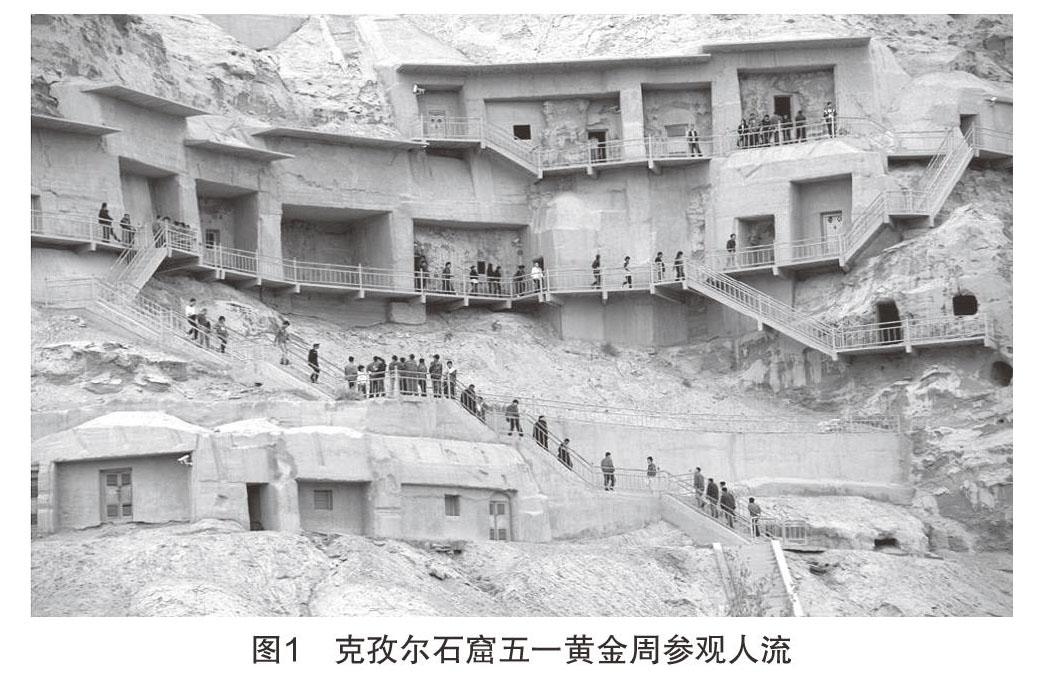

克孜尔石窟常年有6个固定洞窟向游客开放,每批游客10人为一组依次轮流参观。然而,游客数量剧增。克孜尔石窟从1980年最初开放时年总人数不足2 000人,到1994年游客年总人数12 980人,再到2013年游客年总人数增加到近50 000人。最高峰时1 000人/日,主要集中在黄金周期间,图1是克孜尔石窟五一黄金周参观人流。以后随着克孜尔石窟对外宣传影响力大增,游客日常数量会日益增多,克孜尔石窟开放区游客承载量大大超过日常游客接待的平均值,不堪重负的石窟承受着数量巨大的参观团体。克孜尔石窟洞窟型制大小不同,以小型洞窟为多数,部分洞窟空间极为狭小,当大批游客进入洞窟时,造成某些洞窟游客拥堵不堪,从而导致窟内温度、湿度、二氧化碳、粉尘急剧增加。当窟内的二氧化碳升到一定浓度时,相对湿度上升30%,气温升高到40℃,这对克孜尔十分脆弱的山体及洞窟壁画带来而难以挽回的破坏。

三、游客参观石窟对周边环境及洞窟的影响

(一)开放洞窟的问题

1.洞窟开放的时间

以新疆拜城县克孜尔石窟为例;克孜尔石窟所处的地理位置及崖壁地质结构的影响,与敦煌莫高窟相比,窟型结构有所不同,窟内顶部多以弓型为主,跨度小,洞窟进深较短,开放洞窟不限定开放年限。此外,游客在洞窟中停留时间长短和游动范围对洞窟影响也很大。与往年相比,开放洞窟的壁画受损程度明显加快,游客的衣服及携带的物品有意或无意间接触及摩擦壁画,造成壁画不可挽回的破坏。

2.洞窟承载量的大小

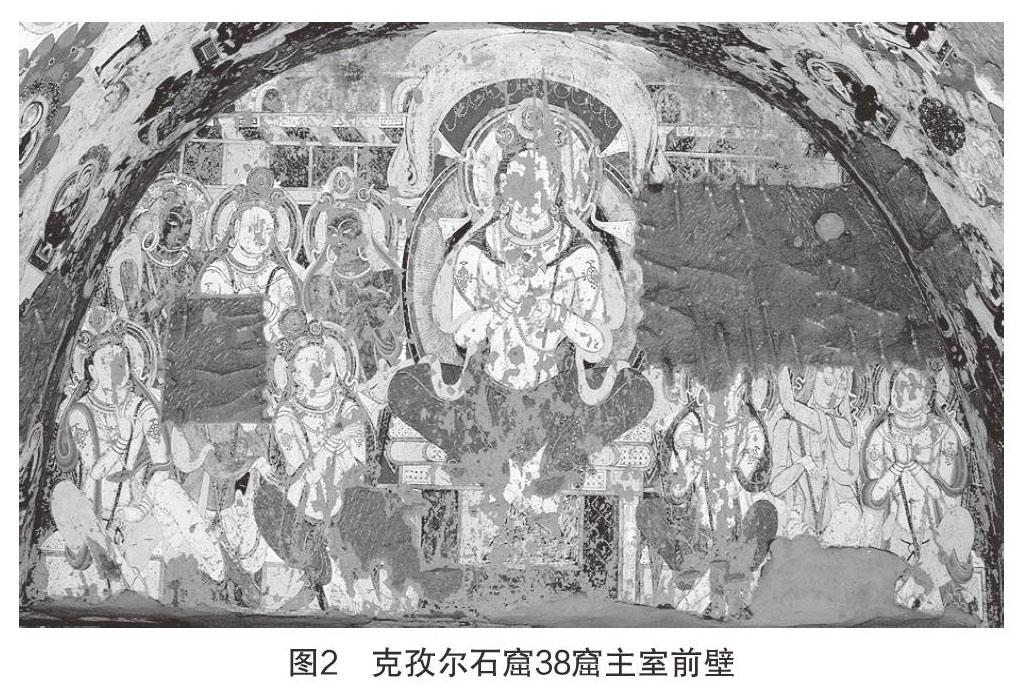

克孜尔石窟虽然整体规模很大,但是在大小型制不同的349个洞窟中,其中面积在25~30km2之间的洞窟占整个石窟中最多,达到95%,其余部分大像窟只占2%,还有2km2的禅窟约有3%。因此,洞窟可承载的游客容量及数量十分有限。图2是克孜尔石窟38窟主室前壁。

(二)洞窟岩体结构的安全问题

游客经过栈道来到参观的洞窟观赏壁画,途中经过钢筋混凝土浇筑的水泥栈道,过多的游客参观石窟走在悬空的栈道上,行走时的震动对洞窟的安全造成不利影响,游客走动时持续或间接性的震动,对栈道连接的石窟岩体造成潜在深远的危害(长时间观察才能看到变化)。如今在开放区域,许多洞窟的主室和前室及前壁都出现了裂隙现象,有的地方還在发展中,大批游客进入开放的洞窟参观,不利于洞窟保持安全稳定性和壁画保存。

(三)壁画病害问题

壁画受洞窟内小环境气候的变化而改变。当游客成批不断出入洞窟频率过高时,由于游客呼出的水气、二氧化碳及释放出的热量,使洞窟内湿度和温度迅速升高,静态下的洞窟小环境发生了很快的人为变化。游客在洞窟中来回走动,鞋底带入的微生物、霉菌、藻类及灰尘等沉降于壁画上,对壁画存在潜在危害。同时,游客在窟内不停走动,脚下扬起的灰尘沉降在壁画裂隙中,不断堆积,形成壁画空鼓、脱落现象发生。假如每一个游客在洞窟中停留1小时,呼出的气中就含有80~400g的水,当洞窟中的游客多时就更明显。另外,频繁地开门、开灯对洞窟产生了新的病害。在不断开门和关门时,洞窟中的壁画会受到强烈的阳光照射,随着时间推移,壁画逐渐产生了褪色和变色的现象。

(四)游客素质问题

游客来自五湖四海,年龄、文化、职业、素质高低各不相同,在进入狭小的洞窟中参观时,由于缺少文物保护意识,不听劝告,并用手触摸脆弱的壁画,甚至个别游客还在导游和监管人员无法看到的地方乱写乱画。在游客参观区触摸或刻划壁画的现象时有发生,这一行为举止在一定程度上对洞窟及壁画造成永久性破坏。

(五)景区环境问题

游客来到参观景区,车辆随意停放,随手丢掉废弃物品,造成景区环境污染。参观区域植被密集,游客随处乱走,在景区树木聚集区抽烟,处理不当存在火灾隐患。

四、对游客参观与石窟保护的建议

1.完善建全文物遗址法制管理体系

严格遵守文物景区工作的基本方针:保护第一,统一管理,合理开发,永续利用,保护国家和人民整体的、长远的利益。将制定的对于遗址文物保护的基本原则和态度落实到日常研究保护管理工作中。

2.严格管控游客流量及数量,防止超负荷接待

超负荷接待,在文物遗址面临强大游客数量压力的情况下,可利用疏导游客分流的方法,使游客核心区与边缘区达到优势互补、缓解过于集中的游客对开放区洞窟的影响。

3.划定功能分区制

停止一切在文物遗址核心区建设任何违规商业性建筑的行为,景区建设开发,必须遵照功能分区规划定位建设,严格整治景区违规、违章和违约建筑物,拆除人造景观和破坏性建筑物,尽量恢复景区原有的风貌。

五、结语

我国的克孜尔石窟曾受古印度石窟的影响,在石窟开凿中进行了改建,原印度试点马蹄形改造为中心柱试,形成了有龟兹文化特征的石窟,主要功能用来礼拜供奉佛和菩萨。石窟在艺术构成上是建筑、雕刻、壁画的综合整体。洞窟内大量的实物形象和文字资料,从不同角度反映了历史上政治、经济、宗教、文化等许多领域的发展变化,这些绵亘千余年的壁画艺术,凝结着劳动人民的智慧,是古代艺术匠师们辛勤劳动的结晶,为我们留下了丰富的精神财富。

在新时代文化大发展时期,人们的文化工作不仅要注重文化产业的发,还必须与文化保护相结合,走可持续利用的道路。只有合理保护,石窟艺术才能永放光彩,这笔宝贵的财富才能展现在世人面前;只有可持续利用,才能发挥石窟艺术的经济效益和社会效益,更好地对其进行保护。

(作者單位:新疆龟兹研究院)