基于数据挖掘的米建平治疗慢性湿疹用药规律❋

2019-12-06何美莹米建平李慧乐陈新林莫传伟李先涛

何美莹,米建平,曾 钦,李慧乐,陈新林,莫传伟,李先涛△

(1.广州中医药大学基础医学院,广州 511400;2.广东省中医院,广州 510000)

慢性湿疹(CE)临床常表现为患者皮肤浸润肥厚变硬,表面粗糙,有较多鳞屑或苔藓样变,肌肤甲错,呈暗红色,有色素沉着,常伴抓痕、血痂,患处皮肤受到刺激后局部有糜烂、渗液等[1]。该病慢性顽固迁延,长达数月乃至数年,治疗棘手。

米建平教授从医近30年,是全国名老中医专家学术经验继承人,在中医皮肤病等疑难杂症方面积累了丰富的临床经验,在治疗CE方面有独特见解。在努力挖掘历代中医文献中,在有关CE记述的基础上,如清·景日珍《嵩崖尊生》的“升阳解毒”法、王好古“阴证”论等,并结合现代临床特点,认为CE的病理变化多本虚标实,本虚为气阳两虚,标实为血瘀湿毒,提倡“升阳活血、宣发透毒”法治疗CE,效果甚佳。为制定合理的理法方药临床路径,笔者选择基于数据挖掘方法,探讨其治疗CE的用药规律。

1 资料与方法

1.1 处方来源

广东省中医院米建平门诊治疗CE患者的155首治验处方。

1.2 处方筛选

参照《中国临床皮肤病学》[2],纳入明确诊断为CE的治疗处方。剔除对象:糖尿病及合并其他皮肤病者;心、肝、肾等严重原发疾病患者;1个月内服用过肾上腺皮质激素及抗组胺药者;妊娠、哺乳期妇女;数据收集不准确者。

1.3 分析软件

采用中国中医科学院中药研究所提供的“中医传承辅助平台系统”(V2.5)软件。

1.4 处方的录入与核对

将方药信息由专人录入中医传承辅助系统,录入完成后再由双人负责录入数据源的审核,确保数据源的准确。

1.5 数据库的建立及规范化处理

参考《中药学》《中药大辞典》,将数据库中的中药药名及药性规范化,如陈皮、橘皮统一为陈皮等。

1.6 统计学方法

采用“中医传承辅助平台”(V2.5)软件的“处方统计”和“处方分析”功能,进行中药频次统计和组方规律分析(包括聚类分析、提取组合、网络化展示等)[3-4]。

2 结果

2.1 频次分析

符合纳入标准的方剂共155条,共包含54味中药进行“频次统计”。表1显示,频次在10次以上的有27味中药,由高到低依次为附子、炙麻黄、细辛、炙甘草、当归、白术、黄芪、乌梢蛇等。

表1 中药使用情况比较(频次≥10)

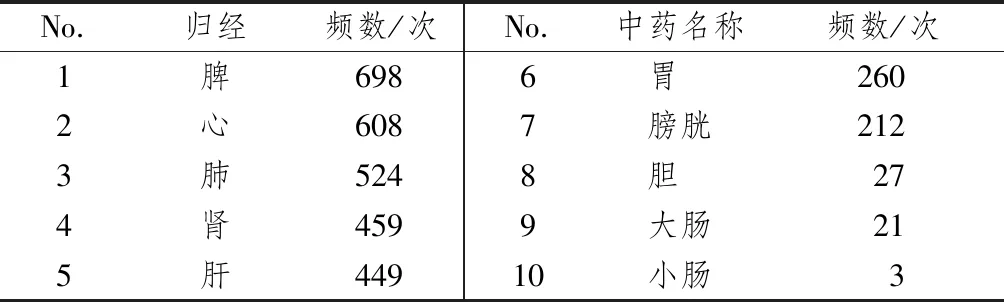

2.2 中药归经、药性分布

表2显示,对治疗CE 155首方剂中的54味中药归经,四气五味进行频次统计,归经使用频次前3位的分别是脾、心、肺,四气使用频次第1位的是温性药688次,热、寒、平分别为217、190、166次。五味使用频次前2位的分别是辛773次,甘718次,苦、咸、酸分别为390、27、23次。

2.3 组方规律分析

表3、4图1显示,运用关联规则将支持度设为45%,置信度设为0.95,得到常用中药组合共103个,按频次由高到低进行排序。为进一步提取核心中药、药对及中药组合,将支持度设为55%,置信度设为0.97。

表2 中药归经分布

表3 处方中使用频次>65次的中药组合(置信度≥0.95)

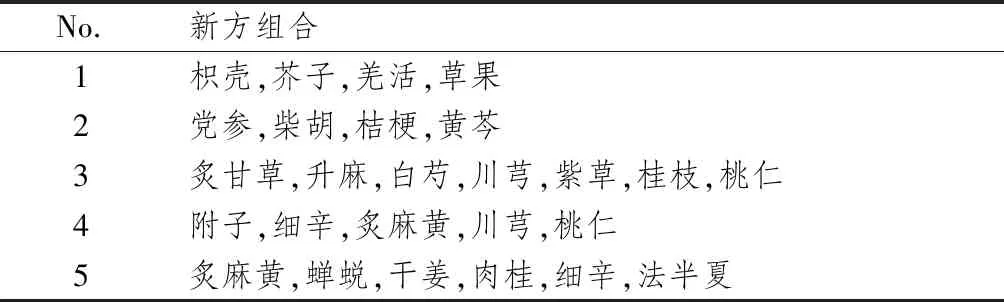

2.4 基于熵聚类的方剂组方规律分析

2.4.1 基于改进的互信息法中药间关联度分析 表5显示,根据方剂数量,结合经验判断和不同参数提取数据的预读,设置相关度为8、惩罚度为2进行聚类分析,得到方剂中两两中药间的关联度,将关联系数为0.018以上的药对列表。

表4 处方中中药组合关联规则分析比较(置信度>0.97)

图1 中药组合关联规则的网络展示(支持度为55%)

表5 基于改进的互信息法中药间关联度分析

2.4.2 中药核心组合分析 表6显示,基于复杂系统熵聚类,以改进互信息法的中药关联度分析结果为基础,结合相关度和惩罚度约束得出3~4味药的核心组合。

表6 基于复杂系统熵聚类的中药核心组合

2.4.3 新处方分析 表7显示,在以上核心组合提取的基础上,运用无监督熵层次聚类算法得到5首新处方。

3 讨论

米建平认为对于CE应重视阴阳辨证,“久病为阴”,认为CE的病理变化多为本虚标实、虚实夹杂,其本虚为气阳两虚,标实为血瘀湿毒。应标本同治,补气温阳固其本,活血祛湿透疹毒治其标。基于《素问·至真要大论篇》云:“诸湿肿满,皆属于脾。”《素问·至真要大论篇》:“诸痛痒疮,皆属于心。”《诸病源候论》云:“浸淫疮,是心家有风热,发于肌肤。[5]”结合CE的临床发病特点,从脾、心、肺三脏出发,提倡“升阳活血、宣发透毒”法治疗CE,并初步构建“心火脾虚-阳虚不运-湿毒蕴积-毒损络脉-气血瘀滞-贼邪袭肺”的CE发病模型,以及温阳、渗湿、化瘀、行气通滞、透疹毒、宣发“六位一体”的CE综合性治疗网络。

表7 基于熵层次聚类的新处方

3.1 CE以“湿”“瘀”“郁滞”“虚”“毒”为病机

经关联算法分析,米建平治疗CE常用中药有附子、炙麻黄、细辛、炙甘草、当归、白术、黄芪、乌梢蛇、茯苓、干姜、赤芍、蝉蜕、桂枝、法半夏、防风等,这些中药主入脾、心、肺经,以温性、辛甘味为主,主要包括发汗解表类、淡渗利湿类、温阳散寒类、活血化瘀类、健脾益气类等中药。这与CE湿、瘀、滞、虚、毒混杂交结而成的病机相符。如黄芪味甘、性温,归脾肺经,为“疮家之圣药”,能健脾补中、益卫固表、升阳举陷、托毒生肌和利尿;当归味甘、辛、性温,归肝、心、脾经,能补血活血、润肠通便。《日华子本草》强调,当归“主治一切风,一切血,补一切劳,破恶血,养新血及主癥癖”[6],两药同用,“气行则血行,血行风自灭”,能行气通滞、养血活血、祛风止痒。现代药理研究表明,当归、黄芪能抑制迟发性变态反应,调节免疫,当归可清除自由基,改善微循环[7];川芎味辛、性温,能活血行气祛风,为“血中之气药”,善于“下调经水,中开郁结”;红花味辛、性温,《本草汇言》:“红花,破血、行血、和血、调血之药也。[8]”桃仁味甘、苦,能活血祛瘀、润肠通便。现代研究表明,川芎、红花、桃仁能改善微循环,增强机体免疫功能[7],与米建平以升阳活血、宣发透毒法治疗CE相符。

3.2 特色用药

3.2.1 用药以辛甘温为主 从频次统计分析来看,温性药和辛甘味药频次最高,体现出用药以温性和辛甘味中药为主。米建平认为CE本虚为气阳两虚,标实为血瘀湿毒。基于“脾胃气虚,阳气不升”,李杲创立了“以辛甘温之剂,补其中而升其阳”的益气升阳法。辛味药多具有发散、行气活血之功,如细辛、桂枝、苍术、川芎等;甘味药有补益和中的功效,如当归、黄芪、茯苓、白术等。二者一散行一补益,与CE本虚标实的病理变化相对应,故治疗用药常以辛甘温类中药为主。

3.2.2 擅用“附子-炙麻黄-细辛” 高频次中药组合有细辛、附子-炙麻黄、附子-炙麻黄、细辛-炙麻黄、细辛、附子等。置信度为0.97的关联规则包括“细辛,乌梢蛇->炙麻黄”“当归,细辛->附子”“细辛,乌梢蛇->附子”等。所得核心组合“附子-炙麻黄-细辛”为其最常用的组合,源于汉·张仲景《伤寒论》中的麻黄附子细辛汤,方中麻黄、附子、细辛温阳化水、辛温散寒,附子温补肾阳,麻黄解表散寒,细辛气味辛温雄烈而走窜,既佐附子温补肾阳,又佐麻黄解表散寒,三药相伍温阳兼发散,解表兼补虚,有表里双治之功[9]。

3.2.3 温阳药与宣发解表药合用以升阳宣发透疹毒 在用药规则、关联度分析中发现,有两类中药合用关联度较高,一类如附子、干姜、肉桂等温阳药,一类如麻黄、细辛、桂枝、升麻、柴胡、防风等宣发解表药。米建平认为CE本虚标实,本虚为气阳两虚,标实为血瘀湿毒。遣方用药时,一方面重视温运阳气,使瘀滞的气血津液在阳气温煦下产生“动”的效应,解其怫郁,即李杲谓“甘温之剂生阳,阳生则阴长”;另一方面针对CE正气虚、易感外邪,如风、湿、寒等引动蛰伏于体内的阴毒,致急性复发或加重,则以麻黄、细辛、桂枝、升麻、柴胡、防风等宣发解表药御邪安内。正如李杲《脾胃论·脾胃盛衰论》谓:“以诸风药升发阳气。[10]”升、柴、风引阳气达诸府九窍,则阴毒荡然无存。

3.2.4 温阳药与健脾益气药合用化湿浊、生发阳气 从中药使用频率、关联度分析中发现,附子、干姜等温阳药与黄芪、白术、茯苓等健脾益气药关联度较高。米建平认为,导致CE顽固迁延不愈的关键原因是气阳两虚、水湿不化。水湿为阴邪,耗伤阳气、遏制阳气生发,则需用黄芪、白术、茯苓等健脾益气之品,使阳气生发不受水湿浊邪所遏。

3.2.5 巧用虫类药祛风透疹止痒 经熵聚类的方剂组方规律分析可见,虫类药的使用频率较高,如乌梢蛇、蝉蜕、僵蚕等。CE顽固迁延、瘙痒无度的特点给患者带来颇重的负担和痛楚。《诸病源候论·风瘙痒候》所谓:“风瘙痒者,是体虚受风,风入腠理,与血气相搏,而俱往来在于皮肤之间。邪气微,不能冲击为痛,故但瘙痒也。[5]”米建平认为CE反复发作、顽固迁延、瘙痒无度的形成多因正虚邪气凑之,如风、湿、寒等或气液不畅、血虚生风等导致。而虫类药性散行,可入络搜风、直达病所,收提蛰伏之邪,清除阴毒邪气源头,有较强的祛风通络止痒之力。如乌梢蛇味甘、咸,性走窜,能搜风邪,《开宝本草》谓乌梢蛇“主诸风瘙瘾疹,疥癣,皮肤不仁,顽痹。[11]”现代药理研究表明,乌梢蛇有镇静、镇痛、抗炎、抗惊作用[12]。蝉蜕味甘,质轻上浮,具有宣散透发、疏散风热、透疹止痒作用。《医学衷中参西录》所云:“蝉蜕善托隐疹外出,有以皮达皮之力,故又为治隐疹要药。[13]”现代研究表明,蝉蜕、僵蚕可镇静催眠,将二者用于治疗瘙痒,与西医运用镇静剂治疗瘙痒之法奇妙的相似[14]。

3.2.6 化湿浊、透疹毒的同时给邪以出路 从中药使用频率、用药规则、关联度分析可看出,有两类中药常合用关联度较高,一类为麻黄、细辛、桂枝、蝉蜕、荆芥穗等药物,发汗解表、宣发透疹以开宣腠理,使水湿毒邪由玄府而出;另一类为茯苓、猪苓、泽泻、白术等药物,淡渗利湿,通利小便,使体内水湿浊气由小便而走,二者结合给水湿毒邪以出路。

综上,运用“中医传承辅助平台系统”(V2.5)可较准确地挖掘米建平治疗CE的临床用药规律,与临床辨证诊疗思路相符,数据挖掘结果也为进一步研究CE临床常见证候的理法方药诊疗路径,提供了有益的思路和启示。