由课堂演示实验案例探讨物理研究型教学的思路

2019-12-05付大鹏

付大鹏

摘 要:本文通过沿斜面滚动物体的运动实例探讨在物理研究型教学过程中,配合相关知识的演示实验,由浅入深,循序渐进地提出问题,积极地引导学生共同参与学习和探索新知识,不仅能够明显的提高教学效果,更有利用培养学生的创新思维能力。

关键词:演示实验;大学物理;研究型教学

如何在物理教学中调动学生的学习兴趣,由浅入深,引导学生细心观察现象,并用相关的知识对观察到的现象进行分析和解释,有利于培养学生的创新思维能力。

我们借助如下的课堂演示实验进行分析问题:

演示现象1:如图1所示两个质量相同,半径R也相同的圆柱体分别是由铝柱中镶嵌同质量但相对轴心分布距离不同的铜组成。两柱体初始静止,从同一非光滑的斜面的同一高度处同时释放,柱体下落过程中只有纯滚动无相对于斜面滑动,观察它们滚到斜面底端的时间先后关系?并分析原因?

为培养学生观察和分析问题的能力,下面采用两种方法分析:

方法一:由系统的机械能守恒入手分析问题。

选滚动的物体、斜面和地球为系统,设物体下落高度为h,由于物体下落过程中只有重力作功,系统的机械能守恒,开始位置处为重力的零势能点,物体下落过程中重力势能减小,转化为物体质心的平动动能和物体绕过质心的转轴的转动动能,选地面为参考系,设物体质心的平动速率v,物体绕过质心的转轴的转动角速度大小为

0=-mgh+12mv2+12Jω2(1)

由于物体下落过程中,只有纯滚动无相对斜面滑动,所以有物体质心沿斜面平移距离

x,与物体绕轴滚动的弧线长R

,则:

v=Rω(2)

将(2)式代入(1)式中得:

mgh=12mv2(1+JmR2)(3)

下落高度h相同时,m和R相同,J 小的物体的速率v大,应先到斜面的底端。

方法二:由转动定律分析问题。

设斜面底角为

,物体与斜面的接触线为瞬时转轴,物体绕瞬时转轴的角加速度的大小为。

根据定轴转动定律M=Jβ而M=mgRsinα,J=J0+mR2

则 mgRsinα=Jβ

得 β=mgRsinαJ(4)

物体的m和R相同,J小的物体2的角加速度SymbolbA@

大,应先到斜面的底端。

演示现象2:如果同时释放质量和横截面半径均不同的圆柱体,观察情况又会如何?

分析:J圆柱=12mR2,代入(3)式,得 v=4gh3,与圆柱体的m和R无关。

或代入(4)式,得=2gsinαR,与圆柱体的m和R无关,即圆柱体同步下落。

演示现象3:如果同时释放物体是质量不同,半径也不同的球、柱、环,情况又会如何?

分析:因为J环=mR2,J柱=12mR2,J球=25mR2

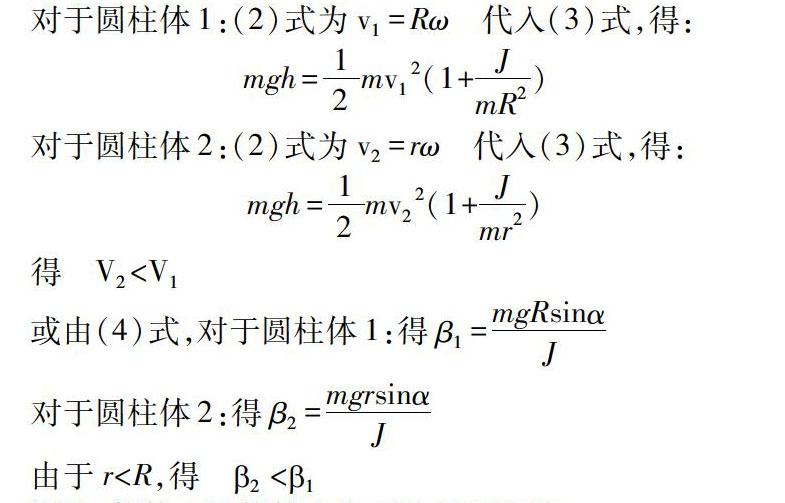

分别代入(3)式,得 v环 或代入(4)式,得 因此,物体到达斜面底端的先后顺序为球、柱、环如图2所示。 进一步提出问题:如图3质量相同,半径相同的两个圆柱体,从两个相同高度和角度的斜面顶端同时释放后滚动下来。圆柱体2有一个质量忽略不计的轴,轴的半径r比圆柱体的半径R小。第二个斜面中有槽,圆柱体2在滚动的时候只有轴接触斜面,哪一个圆柱体先到达底端? 在上述的演示实验观察和分析基础上,学生能够独立的思考出能够观察的现象,并能够给予分析解释: 对于圆柱体1:(2)式为v1=Rω 代入(3)式,得: mgh=12mv12(1+JmR2) 对于圆柱体2:(2)式为v2=rω 代入(3)式,得: mgh=12mv22(1+Jmr2) 得 V2 或由(4)式,对于圆柱体1:得β1=mgRsinαJ 对于圆柱体2:得β2=mgrsinαJ 由于r 1 因此,物体1比物体2先到达斜面底端。 实践证明,在教学过程中,配合相关知识的演示实验,由浅入深,循序渐进地提出问题,积极地引导学生共同参与学习和探索新知识,不仅能够明显的提高教学效果,更有利用培养学生的创新思维能力。 参考文献: [1]卢德馨.关于研究型教学的思考[J].物理与工程,2005,15(1):10. [2]张三慧.大学物理学[M].北京:清华大学出版社,2002. [3]吳柳.大学物理学上册[M].北京:高等教育出版社,2014.