神经惯性在全麻诱导和苏醒中的研究进展

2019-12-05综述审校

郝 芮(综述) 方 芳(审校) 仓 静

(复旦大学附属中山医院麻醉科 上海 200032)

全麻药物的作用机制一直是麻醉学界十分关注的问题。传统上,苏醒被认为是诱导的逆过程,两者都与药物浓度的改变密切相关。然而,一些实验证据表明,全麻诱导和苏醒过程中的剂量-效应曲线并不完全相同[1-2]。在全麻药物使用过程中也观察到了类似的现象,即在药物浓度上升曲线中,药物效应的改变滞后于药物浓度的升高;在药物浓度下降曲线中,药物效应的改变亦滞后于药物浓度的降低[3]。如果以意识丧失 (loss of consciousness,LOC) 和意识恢复 (return of consciousness,ROC) 作为观察全麻药物作用的目标效应,在静脉麻醉药物使用过程中,临床上常用LOC时的血药浓度来预测ROC时的相应浓度。而事实上,麻醉苏醒过程中ROC时全麻药物的血药浓度显著低于诱导过程中LOC时的血药浓度,麻醉苏醒过程中药物的半最大效应浓度(concentration for 50% of maximal effect,EC50)也显著低于麻醉诱导过程。这种现象存在于许多药物的作用过程中,我们称之为滞后现象。传统上滞后现象被认为是药物与机体的相互作用,与药物在体内的分布和代谢相关[4]。滞后现象的存在可以部分用血清药物浓度与药物的效应室浓度之间的差异来解释。滞后现象表现为苏醒过程的剂量-效应曲线相对诱导过程中的曲线左移。然而一些关于全麻药物滞后现象的研究发现在这两种相反的过程中,剂量-效应曲线的Hill斜率也发生变化——苏醒过程的剂量-效应曲线相比诱导时更加平滑[1-2],说明除了药物代谢和动力学因素外,全麻药物作用的滞后现象可能还受到其他因素的影响[5],提示全麻诱导和苏醒并不是一个简单的可逆过程。这一假设目前有许多临床和动物研究证据支持。Kelz等[6]的早期研究表明,催产素通路能影响苏醒而对全麻诱导不产生任何影响;Flores等[7]发现,由异丙酚进行全麻诱导期间在丘脑和内侧前额叶皮层之间产生的α振荡(10~15 Hz)同步可以干扰丘脑和内侧前额叶皮层的正常活动,但在从全麻苏醒期间,这种同步活动以与意识丧失期间观察到的顺序不同的序列消失。

Friedman等[1]和Joiner等[8]由于在果蝇和小鼠实验中均观察到吸入麻醉药物的脑内浓度在LOC时高于ROC时,以此提出了神经惯性的概念。神经惯性是指与药物在体内的分布和代谢无关的,受到一些相关基因调控的,全麻药物剂量-效应变化的滞后。这种诱导和苏醒过程中LOC和ROC时脑内药物浓度的差异,在多巴胺β-羟化酶 (dopamine β-hydroxylase,DBH) 缺乏的小鼠,Sh、sss、na、unc79等基因突变的果蝇中发生显著改变。例如,在DBH缺乏的小鼠中,LOC和ROC时异氟醚浓度差异(即神经惯性)显著扩大,而Sh基因突变的果蝇中,神经惯性明显减小。DBH和Sh基因的突变均不会对全麻药物的代谢和分布产生较大影响。因此,研究者认为,在实验中观察到的LOC和ROC时异氟醚浓度之差并不能用脑内药物浓度和效应室浓度的差异来解释,并提出神经惯性可能参与了全麻药物的作用并影响了药物的剂量-效应曲线。

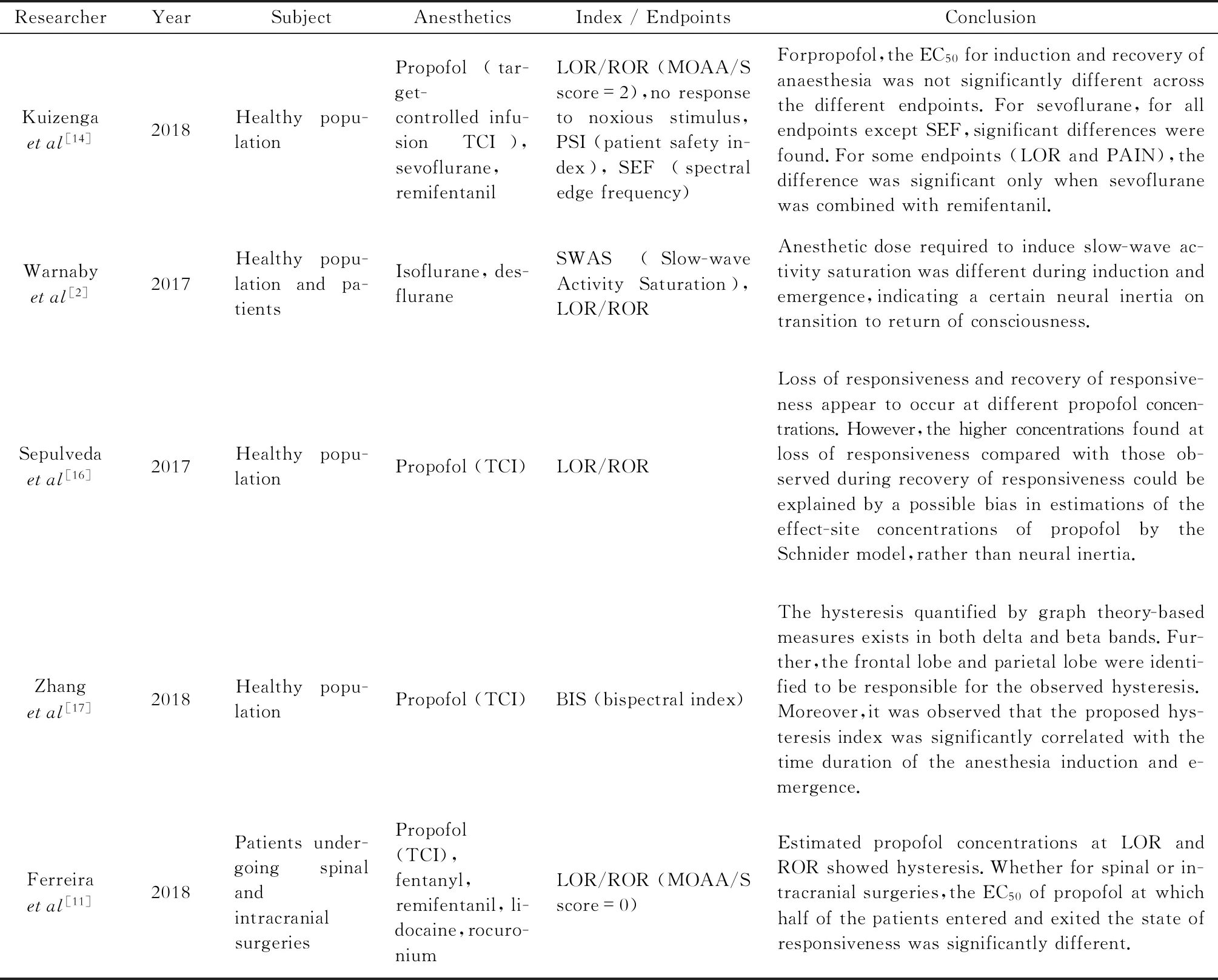

除早期动物实验外,2017年起,许多学者发表了关于神经惯性的临床研究(表1)。然而,由于临床研究中存在的诸多限制,关于神经惯性的临床研究结果受到了许多质疑[9-10]。

首先,由于神经惯性现象比较微弱,而临床研究中存在更多难以控制的变量,如全麻合并用药、气管插管引起的应激、不同受试者背景上的差异等,这些变量可能会对临床研究结果的准确性产生一定的影响。如Ferreira等[11]在研究中使用了罗库溴铵等肌松药作为辅助用药,但肌松药物阻断脊髓的传入神经后可降低本体感觉传入信号,进而降低意识水平[12]。另外,肌松药物的使用对临床研究中使用的一些EEG相关指标也存在影响[13]。阿片类药物也是在临床研究中经常使用的辅助用药,Kuizenga等[14]、Warnaby等[2]和Ferreira等[11]的研究中均使用了瑞芬太尼。然而之前的研究提示,阿片类药物的使用可能会降低LOC时异丙酚的效应室浓度,并且会影响EEG相关指标[15]。

其次,全麻药物的实际使用过程中,效应室浓度是通过估算/计算获得的,这也干扰了研究结果。在临床研究过程中,由于脑内药物浓度无法直接测量,在静脉全麻药物的研究中,研究者往往使用靶控输注 (target control infusion,TCI) 控制药物的效应室浓度。而临床使用的TCI模型对患者个体而言,准确性存在较大的差异。同时TCI模型中药物清除率Ke0的选择,亦会对结果的解读产生较大的影响。例如Sepulveda等[16]认为异丙酚麻醉过程中所观察到的浓度差异是由于异丙酚TCI注射模型估算效应室浓度时产生的偏倚而导致的,与神经惯性无关。Colin等[9]认为相关研究中观察到的神经惯性与异丙酚TCI模型中Ke0的选择有关,当合理增大Ke0后,诱导和苏醒过程中计算得到的脑内药物浓度的差异不再显著。Kuizenga等[14]观察到,七氟醚组的患者表现出显著的神经惯性,而异丙酚组的患者全麻诱导和苏醒期间剂量-效应曲线并无明显差异,也提示静脉全麻药物可能由于效应室浓度的计算值与实际值之间存在差异而影响对实验结果的解读。然而正如一些研究[1-2]中发现的,尽管诱导和苏醒过程中的浓度差可能是由于TCI模型的误差所导致的,但剂量-效应曲线的Hill斜率也发生变化,说明除了药物代动力学因素外,全麻药物作用过程中观察到的药物效应变化的滞后还受到其他因素的影响[5]。

表1 神经惯性相关临床研究Tab 1 Clinical studies related to neural inertia

最后,临床研究中全麻药物效应指标的选择也影响了结果的解读。全身麻醉是一种药物诱导的可逆状态,包括意识丧失、遗忘、无痛觉及无体动。意识丧失往往被作为麻醉开始的标志[3]。意识作为大脑功能的特征很容易识别,但却难以准确定义。在动物模型中,研究者使用翻正反射等行为学指标对全麻药物的效应进行评估[1,6,8],在小鼠及果蝇中观察到了神经惯性。但在临床试验中,使用行为学的指标并不能准确地反应意识的变化。在神经惯性相关的临床研究中,研究者大多通过对被试者实施声音刺激和触觉刺激的方法帮助判断被试者的意识状态[2,11,14,16]。但由于不同操作者对被试者实施的刺激强度不同,不同被试者对声音和触觉刺激的敏感性亦不同,以这种方式判断被试者的意识状态容易出现偏差。更重要的是,操作者反复对被试者进行声音和触觉刺激,可能会起到一定的“唤醒”作用,对被试者的意识状态造成干扰。既往的研究中也提出了多种与意识状态相关的EEG监测指标,如我们在手术室中最常用的双频指数 (bispectral index,BIS)、患者安全指数 (patient safety index,PSI) 等。在Warnaby等[2]的研究中,当以行为学结果作为效应指标时,并未观察到神经惯性;但如果以EEG中慢波活动饱和度(slow-wave activity saturation,SWAS) 作为全麻药物的效应指标,全麻诱导和苏醒过程存在显著的差异。在Kuizenga等[14]的研究中,以无应答反应和对伤害刺激的反应作为效应指标而观察到的神经惯性也弱于基于EEG记录的PSI。但是尽管EEG相关指标在全身麻醉期间维持意识丧失时有一些特定的数值范围,在苏醒过程中,没有一种指标可以实现在达到特定数值时患者一定会清醒。不同全麻药物在同一意识状态下,EEG相关指标也不一定存在可比性。如使用丙泊酚和氯胺酮进行麻醉,当患者进入镇静状态时,后者仍有较高的BIS数值;右美托咪定深度镇静时,即使EEG相关指标已达到深度麻醉,患者仍可被唤醒[3]。同时,各种全麻药物由于作用机制不同,在未经处理的EEG或其频谱图上表现为不同的特征[18]。这些特征与全麻药物作用于特定的神经回路引起的意识状态改变有关,而目前使用的EEG相关指标,并不能够很好地处理这些特征,使其达到一致性;也并不能够很好地反映大脑在全麻诱导和苏醒两个过程中,在全麻药物效应室浓度相同时不同的意识状态。因此,EEG计算后得出的指标如BIS等,在神经惯性的研究中,也许并不适用。Zhang等[17]以基于图论的脑连接分析作为效应指标时,观察到了全麻诱导和苏醒过程中明显的差异。提示我们脑功能相关的参数,可能是神经惯性研究中更好的效应指标。

有理论研究者认为,神经惯性是神经系统的一种特质,可能是由于进入和离开麻醉状态的转换过程中,神经系统表现出来的对状态转变的抵抗[19]。神经惯性相关的研究才刚刚起步,神经惯性的产生和作用机制仍未被阐明,但其重要性毋庸置疑。神经惯性作为全麻过程中的一种特殊现象,可以帮助我们更深入地了解全麻药物引起的意识丧失和停用药物后意识恢复的机制[20]。在全麻过程中,研究者们已经发现,意识依赖于多个层面的脑功能,包括丘脑、皮层、皮层-皮层间联系、丘脑-皮层间联系、神经网络连接等[3]。在神经惯性的研究中,通过对全麻诱导和苏醒过程中不同层面脑功能上神经惯性的观察,可帮助我们更深入了解意识的产生和丧失过程中各个层面脑功能的作用。另外,在目前的研究中,仍缺乏有效的效应指标将行为学上的“有意识”、“无意识”与意识的神经生物学机制连接起来。神经惯性的相关研究可以为相关研究者提供新的想法。神经惯性研究中效应指标的选择,也能够为麻醉深度监测和使用药物效应室浓度预测苏醒提供新的思路。通过对神经惯性的研究,为更精确地监测意识状态和麻醉深度,预测苏醒提供了理论依据。除此之外,对神经惯性的深入了解,也可以帮助我们回答全麻过程中的一些未解之谜[5],如神经惯性的增大和减小是否可以帮助解释延迟苏醒和术中知晓的出现?神经惯性的改变是否与术后认知障碍等麻醉相关神经、精神类疾病有关?对神经惯性的更好理解可以帮助我们开发针对个体的麻醉技术和药物,帮助降低麻醉相关疾病的发病率。

综上所述,神经惯性是指全麻药物作用过程中,与药物在体内的分布和代谢无关的,受到一些相关基因调控的,全麻药物剂量-效应变化的滞后。作为全麻过程中的一种特殊的现象,其相关机制的研究将帮助研究者及临床医师解决全麻过程中的诸多问题。然而关于神经惯性的研究才刚刚起步,仍有许多问题亟待解决。神经惯性在人体中是否确实存在,如何选择合适的效应指标对神经惯性进行研究,是否有更好的方式能帮助我们准确测量全麻药物的效应室浓度,以减少药物代谢和动力学对结果解读的影响,等等。神经惯性研究的开展,仍需要更多临床及动物学证据的支持和指导。