夹岩水利枢纽工程长石板隧洞施工开挖支护方案优化调整研究

2019-12-05

(贵州省水利投资(集团)有限责任公司,贵州 贵阳 550008)

1 工程概况

夹岩水利枢纽及黔西北供水工程是国务院纳入规划建设的172项重大水利工程之一,同时也是贵州水利建设的“一号工程”,由水源工程、毕大供水工程、灌区骨干输水工程等组成[1]。灌区骨干输水工程由总干渠、北干渠、南干渠、金遵干渠等组成[2]。北干渠附廓前段共计6个施工标段,其中北干渠4标于白甫河左岸接北干3标白甫河倒虹管出口,于木白河右岸接北干5标木白河倒虹管进口,全标仅含长石板隧洞一座建筑物。长石板隧洞总长15.41km,进口底板高程1285.43m,出口底板高程1280.56m,坡降3.3‰。输水为无压流,设计流量Q=30m3/s,加大流量Q=32.7m3/s,隧洞断面型式采用圆形,半径r=2.6m,设计水深h=3.815m,加大水深h=4.168m。

2 隧洞K7+360~K8+950洞段开挖支护现状

2.1 洞段已开挖揭露围岩状况

长石板隧洞Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类围岩采用全断面C25钢筋混凝土衬砌,厚度分别为0.40m、0.40m和0.50m。共布置6条支洞,施工图阶段,经优化变更共开挖5条支洞(取消原2号支洞)。隧洞K7+360~K8+950洞段位于4号与5号支洞之间,其中K8+038~K9+950段地表为果木洼地。目前,4号支洞下游K7+350~K7+492洞段已经完成开挖支护。隧洞K7+360~K8+950洞段地质剖面见图1。

图1 隧洞K7+360~K8+950洞段地质剖面

根据开挖情况揭露,长石板隧洞及4号支洞在T1yn4地层内揭露的围岩分为强风化和全风化两类。一类是强风化状态围岩,为薄层泥质白云岩夹泥岩、泥灰岩,微裂隙发育,开挖爆破后洞周松动圈明显,洞顶围岩垮落、脱空严重,围岩自稳能力差,无法实现长期自稳;二类是全风化状态围岩,为黄灰、灰色溶塌角砾岩,全风化状态下为黏土夹少量碎石,无产状及裂隙,类似土状,干燥状态下呈硬塑状,遇水后呈软塑状,尤其底板及拱脚处岩体经施工扰动后则呈泥状。爆破开挖后,洞顶围岩垮塌严重,围岩自稳时间极短(见图2~图5)。

2.2 隧洞开挖初期支护问题

强风化围岩在富水状态下垮落严重,但初期支护完成后,隧洞稳定性较好,未发生初期支护明显开裂、

图2 4号支洞全风化围岩(湿润状态)

图3 4号支洞全风化围岩(富水状态)

图4 主洞出口全风化围岩(干燥状态)

图5 主洞全风化围岩(富水状态)

变形现象;但全风化围岩在富水状态下,经施工扰动承载力及抗变形能力急剧下降,多处发生初期支护开裂、变形现象。目前,4号支洞已开挖完成,该洞揭露的围岩均为全风化状,且富水。4号支洞断面为城门洞形,断面尺寸7.2m×5.7m,在开挖过程中多次出现因拱脚变形引起拱圈开裂的现象。对底板进行30cm换填和25cm混凝土硬化后,未发现有明显拱圈开裂、变形现象。4号洞上游主洞开挖至6+985桩号,围岩多为强风化状薄层泥质白云岩夹泥岩、泥灰岩;4号洞下游主洞开挖至7+495桩号,距离果木洼地约540m,已开挖的145m主洞围岩均为全风化状态,富水相当严重,自稳能力极差,施工开挖后必须及时进行加固支护处理。由于长石板隧洞设计开挖断面为圆形,洞径6.4m,开挖揭露围岩以Ⅴ类为主,自稳条件极差,必须将支护钢拱架及时闭合,以减小拱顶沉降和拱壁收敛程度。经施工现场实测数据分析,即便将钢拱架底部进行及时闭合处理,但由于圆形洞底岩性软弱、承载力差且浸水严重,施工中各种机械反复扰动后,基岩土体结构破坏、泥化严重,沉降及变形移位导致支护钢拱架发生变形、喷混凝土开裂和渗水等问题[3],变形量以8~10cm为主,最大甚至达到20cm以上(见图6~图9)。

图6 4号支洞下游主洞拱圈开裂(a)

图7 4号支洞下游主洞拱圈开裂(b)

图8 4号支洞下游主洞拱圈开裂(c)

图9 4号支洞下游主洞拱圈开裂(d)

长石板隧洞位于果木洼地下部尚未开挖的洞段均为浅埋隧洞,且地表多为水田,在汛期洼地有积水现象,推测该洞段围岩均为全风化状态且富水,与4号支洞及4号支洞下游K7+360~K8+038桩号段主洞围岩情况类似,因此需对原主洞K7+360~K8+950桩号洞段的开挖断面和初期支护方案进行调整。

3 隧洞K7+360~K8+950洞段开挖支护方案优化调整

长石板隧洞K7+360~K8+950洞段主要存在两个问题:一是K7+360~K7+492为已经开挖支护段,钢支撑发生较大变形,尤其是拱脚90°位置内凸严重,喷C20混凝土护壁出现开裂等现象,存在安全隐患,需要进行处理;二是针对前面K7+360~K7+492洞段出现的问题,后面K7+492~K8+950洞段的开挖及初期支护急需进行优化调整。

3.1 K7+360~K7+492变形段处理方案

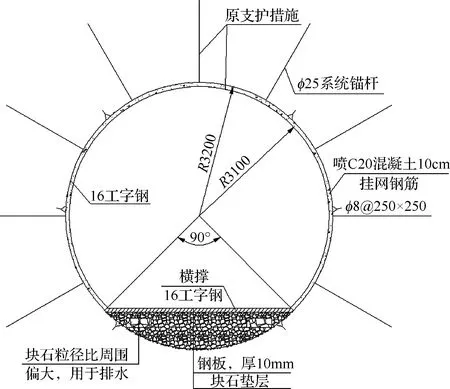

针对已开挖及初期支护变形的K7+360~K7+492洞段,采用底部增设钢横撑及块石回填的加固处理方案(见图10),待后期二次混凝土衬砌时根据现场情况变形断面进行处理[4]。

图10 K7+360~K7+492变形段处理方案

隧洞开挖支护变形段的处理方案为:先将隧洞变形段底部积水抽排干净,并清除底部淤泥及杂物;在初期支护钢支撑底部90°拱脚处增设横撑(16号工字钢,高160mm);在横撑至洞底范围采用块石回填,为便于排水,回填两侧块石粒径应比中间大;在块石回填顶部表面增加厚10mm的临时保护钢板;根据开挖隧洞现场出水位置及出水量,合理设置集水井,并配备相应排水设施及时抽排洞底积水[5]。

3.2 K7+492~K7+542洞段开挖及初期支护方案

该段地质条件与K7+360~K7+492段类似,如按照原设计方案进行开挖和初期支护,势必会存在钢支撑变形、喷混凝土开裂和渗水等问题。为确保开挖及初期支护方案与工程具有较好的匹配性,施工阶段选取K7+492~K7+542洞段共50m试验段,分别采用城门洞形开挖支护(20m)和马蹄形开挖支护(30m)两种型式进行试验,并在施工过程中监测断面变形情况,根据试验数据确定后续洞段的开挖及初期支护方案。试验段开挖及支护方案见图11。

K7+492~K7+542试验段开挖及支护型式结构参数为:城门洞形和马蹄形开挖支护以原圆形开挖支护结构为基础,通过扩挖浇筑二次混凝土进行加固,其中,城门洞形开挖考虑顶拱及边墙预留10cm变形量;钢支撑:顶拱及边墙采用型钢支撑,型钢采用16号工字钢制作,每榀间距0.5m;锁肩锚杆:钢支撑肩部45°采用M20砂浆C25锁肩锚杆,锚杆长3.0m,每端两根;锁脚锚杆:钢支撑脚部45°采用M20砂浆C25锁脚锚杆,锚杆长3.0m,每端两根;系统锚杆:顶拱及边墙采用M20砂浆C25锚杆,锚杆长3.0m,间排距1.5m;挂网喷混凝土:顶拱及边墙采用单层φ8钢筋网,间排距2.5cm×2.5cm;喷C20混凝土,厚度为1cm;顶拱120°范围内采用φ42×4mm小导管,不注浆,长4.5m;洞底块石回填:回填25cm厚块石垫层,为便于排水两侧块石粒径应大,垫层上浇筑25cm厚C20混凝土底板,并设置伸缩缝,间距20m,缝宽2cm。

图11 K7+492~K7+512洞段开挖及初期支护方案(单位:mm)

3.3 K7+542~K8+950洞段开挖及初期支护方案

隧洞K7+492~K7+542试验段施工变形监测数据分析表明,洞段改为城门洞形和马蹄形两种开挖支护型式,开挖后围岩整体条件均得到有效改善,初期支护后未出现变形、喷混凝土开裂等问题,开挖支护效果较好,能满足工程安全稳定、高效优质施工需求。其中,马蹄形开挖支护型式,其围岩开挖量、后期回填量要比城门洞形小,单位施工成本低,最终K7+542~K8+950洞段优选马蹄形开挖支护型式。根据试验段监测结果,隧洞断面开挖后会出现平均8~9cm的沉降变形,因此隧洞开挖支护需预留10cm变形量,即:K7+542~K8+950洞段采用的马蹄形开挖支护方案,需在原圆形开挖支护的基础上扩挖并考虑预留10cm变形量[见图12,其余结构参数同图11(b)]。

图12 K7+542~K8+950洞段马蹄形开挖及初期支护方案(单位:mm)

4 结 论

隧洞施工应根据洞段揭露围岩条件及变形监测结果及时调整和确定开挖支护方案,确保工程安全可靠、经济合理地施工建设。本文针对长石板隧洞施工开挖及支护方案优化调整实际,经分析研究得到以下主要结论:

a.长石板隧洞全风化围岩在富水状态下,经施工扰动基岩土体结构破坏、泥化严重,钢支撑承载力及抗变形能力急剧下降,存在支护开裂、变形等问题。

b.根据隧洞已开挖洞段钢支撑变形破坏现状,结合工程地质条件,K7+360~K7+492洞段采用底部增设钢横撑及块石回填的加固处理方案;K7+492~K7+542洞段作为试验段,按城门洞形开挖支护(20m)和马蹄形开挖支护(30m)两种型式进行开挖及初期支护试验,并监测断面变形情况;根据试验段监测分析成果,K7+542~K8+950洞段采用马蹄形开挖支护型式,同时考虑扩挖预留10cm变形量。优化调整方案实施后,取得良好的开挖支护效果。

c.隧洞工程开挖施工中,应根据洞段不同围岩条件并收集资料进行综合分析,合理调整和确定开挖支护手段,使施工方案更加符合围岩实际情况,确保施工安全。