从俗语辞书编纂看清代学者的词语意识

2019-12-05徐小波

徐小波

(烟台大学 国际教育交流学院,山东 烟台 264005)

在我国传统语言学解经注疏以及辞书编纂中,中国古代的语文学家所关注的主要对象是字:“古人治小学,不是以语言为对象,而是以文字为对象的。”(1)王力:《中国语言学史》,上海:复旦大学出版社,2006年,第2页。这种以文字为中心的训释模式也是符合当时的语言实际的。但是随着汉语词汇逐渐向复音化方向发展,人们认识的逐渐提高,这种字本位的传统观念已经不合时宜。人们的词语意识开始萌芽并随时代的发展而日渐深化,工具书也逐渐从以字作为主要的收录单位而转移到以词语为主。明清时期便涌现出大量以词和语为收录和训释对象的俗语类辞书,特别是在清代达到前所未有的高峰。这些俗语辞书的收目正如曾昭聪所言“一是字、词、语兼收,二是词语为主,词占重头”(2)曾昭聪:《论明清俗语辞书的收词特点——兼论辞书编纂中的“语词分立”观与“语词兼收”观》,《暨南学报(哲学社会科学版)》2012年第6期。。从这些俗语辞书的编纂及收目实践中,我们可以窥见清代学者词语意识的发展。而这种词语意识也正是随着人们对词和语认识的逐渐发展成熟而渐变式发展的。

一、中国传统工具书编纂的字本位意识

中国传统字书大体可分为三类:一是讲究文字形义的字典,以《说文》为首;二是讲究音韵为主兼释字义的韵书,以《广韵》为首;三是讲求训诂名物的,以《尔雅》为首。中国传统工具书的编纂一直是在字本位架构内进行的。

自东汉许慎把“六书”引入《说文》开始,根据字形对汉字进行分部归类,重点解说字形,兼顾音义说明,“建构字为本、形为先,音为辅、义为核心的形音义训释体系”(3)邹鄷:《中国辞书学史概论》,武汉:湖北人民出版社,2006年,第25页。。虽然《说文》以后的字书,如梁顾野王《玉篇》、宋司马光《类篇》改用楷体为本字,以音义为主,不再像《说文》用六书条例分析形体,或者如《字汇》《正字通》一样简化部首,革新编排体例,增加收字数量,但从本质上说,这些字书都是继承《说文》系统而编撰的,其编纂的指导思想依旧是从字本位出发的。

《切韵》《广韵》《集韵》等各类韵书,根据字音(主要是韵母)进行分类和编排,重点标示语音:“以‘检韵’为目的,但检韵实际上也是检字,依韵查字并得其音读和意义,与字书的功用又无二致。所以一切韵书从广义上来说也就是字典。”(4)钱剑夫:《中国古代字典辞典概论》,北京:商务印书馆,1986年,第108页。

《尔雅》是我国最早的一部语义分类辞典,后继的“雅书系列”:魏张揖的《广雅》,宋代的《埤雅》《尔雅翼》等,虽然内容上都是解释古词古义及各种名物,但释语词部分仍以单字为主要训释对象,附带解释某些相关词语,复音词始终处于从属位置。这与词本位观念指导下,将双音节词与多音节词当作独立的单位分别进行解释有本质区别。

中国传统工具书条目把字作为训释的主要对象,是符合当时的语言实际的。因为我国传统语言学,是以古文献语言为对象,以汉字为中心进行研究的,“字”成了中国古代语文学家关注的重点,字书训释的内容也自然是字所承载的单音节词的音、形、义及用法,由此出发逐渐形成字本位辞书训释观念,这是汉语言文字历史演进的必经阶段。王宁指出,中国传统训诂学采用字本位的原则,那是基于三方面的事实,其中之一是“在文言文里,汉字与汉语词汇的单位基本切合”(5)王宁:《论汉字与汉语的辩证关系——兼论现代字本位理论的得失》,《北京师范大学学报(社会科学版)》2014年第1期。。但随着汉语词汇逐渐向复音化方向发展,双音节及多音节词语越来越多,人们的认识也随之日渐深化,在这一过程中学者们势必逐渐将关注重心由“字”转移到字的组合体——“词”或“语”。而当双音节及多音节词语占据了汉语词汇的主流位置时,这种以字为主要训释对象的工具书便不能适应语言的发展和人们的实际需要,辞书编纂的字本位意识必将逐渐弱化。

“中国辞书学与辞书学史,实质上就是由‘字本位’逐渐向‘词本位’的辞书编纂体例的进化与转型的研究史。”(6)邹鄷:《中国辞书学史概论》,第7页。我们认为这种转化在明清时期尤其是清代有了突破。

二、清代学者将字的组合体视为重要的词汇单位

明清时期出现了数量众多的具有辞书性质的俗语专书,特别是清代,俗语类著作更是达到高峰。比如日本已故汉学家长泽规矩也的《明清俗语辞书集成》收录的清代俗语辞书就多达十二部:顾张思《土风录》、易本烺《常语搜》、梁同书《直语补正》、伊秉绶(7)据曾昭聪考察,《谈徵》作者是清代的伊秉绶,其号为西厓先生、外方山人。见曾昭聪、李进敏:《〈谈徵〉的作者》,《辞书研究》2011年第3期。《谈徵》、唐训方《里语徵实》等。其他较著名的清代俗语辞书还有钱大昕《恒言录》、翟灏《通俗编》、钱大昭《迩言》、平步青《释谚》、郑志鸿《常语寻源》、胡式钰《语窦》等。一方面,这些辞书收目不再以先秦文献典籍中的雅词语为主,在俗语的收集、考释等方面呈现出了一种新局面;另一方面,如果从所收录条目的性质来看,他们突破传统字本位观念,对词和语予以特别的关注,突出了词语在辞书中的重要位置,这是清代学者对词语认识的进步,反映出清代学者词语意识的发展。

(一)清代学者对双字组合的关注

明以前双字组合的收录多散见于各种类型的字书里,到明清时期,时人纂辑成的俗语类辞书中双字组合已然成为收录的主体,说明它们在纂辑者眼里已经具有词汇单位的身份。

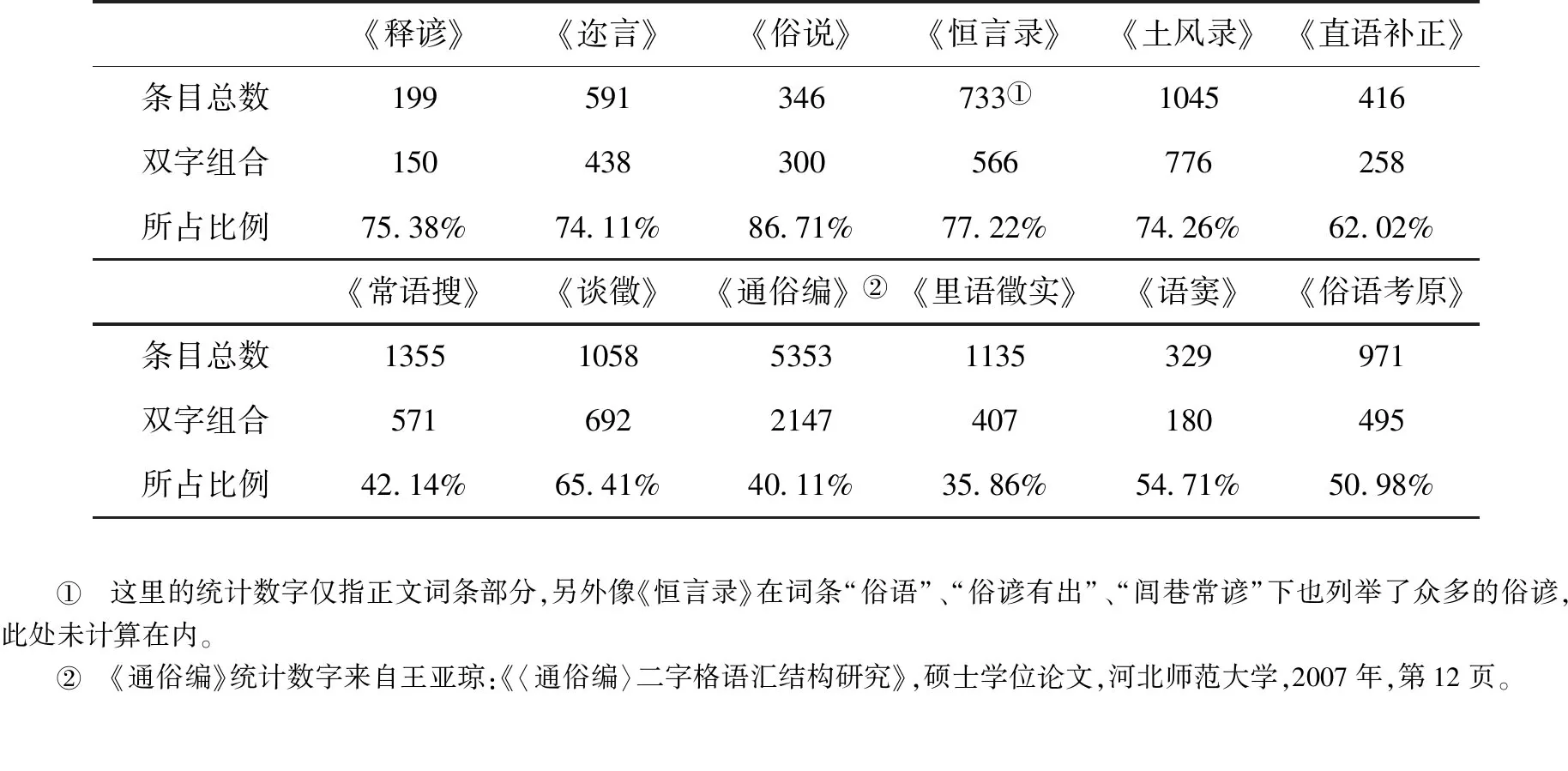

我们对《明清俗语辞书集成》收录的五部明代俗语辞书中的双字组合数量进行了统计,结果显示双字组合已占绝对的比例(见表1)。

表1 明代俗语辞书所收双字组合数量统计表

明代俗语辞书虽然收录了不少双字组合,但从数量上来说,真正对双字组合进行大规模辑录还是在清代。首先,清代俗语辞书编纂数量就要比明代多得多;其次,虽然从双字组合所占某部辞书词语总量的比例来看,明代和清代相差不大,但是清代俗语辞书所收词语的总量要大大超越明代,因此与之相应的双字组合的实际数量也会增加很多,我们也对清代几部主要辞书所收双字组合的大概情况作了统计(见表2)。

表2 清代俗语辞书所收双字组合数量统计表

清代俗语辞书所收双字组合的范围皆为当时平常所见所闻“俗语迩言”,包含了丰富而珍贵的俗语语料,很多词语至今仍活跃在现代汉语词汇中。例如:安稳、太平、富足、宝贝、料理、刻苦、明白、生活、风俗、风流、性命、习惯、含胡、支持、黄昏、计较、回避、模样、响亮、买卖、功劳、吹嘘、消息、功夫、唐突、荒唐、这边、那边、正经、买卖、手段、妹夫、包子、前辈、后辈、事情、学生、院子、丈母、瓜子、寻常、雷同、东西、左右、员外、行李、坦率、同门、爆竹、别字、出名、打扮、大家、孩子、汉子、苗条、怎么、细致、戏弄、忠厚、请教、晌午、虚张、对手、点心、客气等。

这些著述严格意义上来说有的并不属于真正的“辞书”,“尽管题为‘辞书’,但也包括了从书籍体制而言应当称之为随笔的著作”(8)长泽规矩也:《明清俗语辞书集成》序,上海:上海辞书出版社,1987年。。但是任何一部辞书或类辞书收录什么样的单位作条目,却反映了编纂者对词汇单位的认识,在他们看来只有此条目具有词汇单位的性质,才能收录其中。从上述统计可以看出,清代俗语辞书中双字组合所占比例最多,它们显然是被编纂者作为最重要的词汇单位予以考虑的,说明双字组合在清代学者的眼里已经是语言运用中的一种现成的单位了,同时也可以证明,清代双字组合已成为当时汉语词汇的绝对主流。

(二)清代学者对多字组合的关注

除了双音节词语,清代学者还把众多的三音节、四音节词语特别是大量熟语也列为重要的收录对象。

三字组合的类型包括“词”、“惯用语”及其他固定短语。向熹先生指出近代产生的多音节词“一部分是为反映近代物质文化和科学技术方面的新概念而创造的。一部分其实是方言、口语词汇”(9)向熹:《简明汉语史》,北京:商务印书馆,2010年,第631页。。清代俗语辞书里收录的三音节词大部分也属于这两类。一是具有民族及时代特点的各类表示物质文化的词汇。如反映清人衣食住行用的:汤婆子、竹夫人、太师椅、八仙桌、茶托子、苏合油、龙涎香、千里镜、安息香、自鸣钟、五时衣、百家衣、平天冠、重阳糕、天花版、太师窗等;有关岁时节令的:牙盘日、三元节、浴佛日、外后日、龙虎日、黄道日等;表示某种称谓、职业或其他与人物相关的各类词:太夫人、表兄弟、家生子、官媒婆、家生奴、姜太公、贼王八、主人翁、致书邮、田舍翁、堂兄弟、小娘子、私窠子、女子子、车轴汉等;表示动植物名称的词:通草花、白蒲枣、海红花、子孙果、有火虫、赤兔马、琵琶虫、叩头虫等。一些当时常用的俚俗口语词:二百五、娇滴滴、好童童、可怜见、不二价、老革革、光緻緻、硬绷绷、穷措大等。

三音节惯用语:敲门砖、家常饭、眼中钉、耳边风、东道主、卖野眼、献芹子、打秋丰、破天荒、杀风景、装风景、养瘦马、翻烧饼、拏讹头、抱佛脚、眼孔小、吃墨水等。

其他相对比较固定的短语:贴宜春、唱山歌、送穷鬼、面皮厚、没功夫、不敢当、不耐烦、不中用、不知情、有心机等。

四字组合是异质复杂的一类,“数量大”、“跨越词与语两大类”(10)马国凡:《四字格论》,《内蒙古师大学报(哲学社会科学版)》1987年第3、4期。,具体到清代俗语辞书中的四字组合主要包括以下四类。“词”:倾菱空笼、劈栗扑簏、披离剥落、太师椅子、狗蝇腊梅、汉寿亭侯、玉皇大帝等;“惯用语”:骑两头马、吃西北风等;“俗语”:磕头捣蒜、翻牙嘹嘴、靠天吃饭、外甥像舅、多男多虑、嫁鸡随鸡等;“成语”占绝大部分:一路福星、扬眉吐气、傍人门户、狐假虎威、朝三暮四、天长地久、兵强马壮、数见不鲜、惊天动地、幕天席地、开心见诚、老生常谈、脚踏实地、丁一确二、夺胎换骨、花言巧语、一面之交、吹毛求疵、间道而行、抛砖引玉、破釜沉舟、焦头烂额、梁上君子、三生有幸、班门弄斧、自相矛盾、结草衔环、不郎不秀、莫逆之交、画蛇添足、出人头地等。

四字组合以上的基本可以划归“俗语、谚语”的范围,比如:狗尾续金貂、画虎不成反为犬、城门失火殃及池鱼、千里姻缘使线牵、夺天地造化、天不夺人愿、迅雷不及掩耳、莫言闲话是闲话 往往事从闲话生、君子赢得做君子 小人枉了做小人、依样画葫芦、量柴头数米粒、今朝有酒今朝醉、路上行人口似碑、一言既出驷马难追、天下本无事庸人自扰之、远水不救近火、悬羊头卖狗肉等。

需要说明的是,三音节惯用语所代表词汇单位的性质一直以来见仁见智。对于这些具有超字面意义的三字固定组合到底是划归词还是语,学界大概有三种观点:一是一部分看成“词”,一部分看成“语”,以温端政为代表,“语是叙述性的语言单位,惯用语既然是语汇的组成部分,语义的叙述性是其根本属性”(11)温端政:《汉语语汇学》,北京:商务印书馆,2006年,第194页。,像“笑面虎、大锅饭、乌纱帽、耳边风”等三字组合更具有指称性,表示某种事物或现象,更宜看作一个词。而惯用语属于描述语,只有运用多种手法描述人或事物的形象、状态,或描述行为动作的性状的才算惯用语,如“碰钉子、拍马屁、杀风景”等。第二种观点是都划归为词,周荐把“笑面虎”、“打秋风”等三字组合都划归词的范围,因为“在语言研究中似乎很难单单凭靠意义的标准而为语言单位分类,那样分出的类别也不大能靠得住。”(12)周荐:《词汇学词典学研究》,北京:商务印书馆,2004年,第329页。而且在三音节词里也有非字面意义的单位。第三种观点是以马国凡、王勤等为代表将这些三字组合全都归为惯用语。

我们的研究对象是清代学者的词语意识,“惯用语”这个术语清代还未出现,但是清代学者注意到了诸如“耳边风、眼中钉、杀风景”等特殊的词汇单位。在词目安排时,将其和一些短语或有特殊表现意义的三字词语放在一起,而不是和普通的三字词收录在一起。比如伊秉绶的《谈徵》,“卖野眼、打秋丰、大手笔、不爽快、不耐烦、风马牛、跳龙门、老革子、献芹子”等被安排在“言部”,和其他卷部的普通三音节词是分开收录的,而且“言部”还收录了成语、谚语等词汇单位,这反映出编纂者是将这些三字组合当作是和“成语、谚语”等一类词汇单位来看的。再如《恒言录》“成语类”收录的三字组合:家常饭、耳边风、护身符、打秋风、鬼画符、千里眼、一脚指、抱佛脚,也是将“打秋风、抱佛脚、千里眼”等当作“语”来看待;《常语寻源》收录的三字组合:独眼龙、破天荒、碍眼睛、钱树子、安乐窝、莫逆交、修边幅、鬼门关、千里眼、驸骥尾、眼中钉、虎而冠、胭脂虎、大手笔、眼孔大、掌中珠,也是以“语”为主。清代学者虽未明确给这些三字组合命名,但是已经注意到这样一类与普通三音节词是不同的特殊的词汇单位。如果用现代语言学观点来看,这些被清代学者作为特殊单位收录的三字组合很多都是典型的惯用语。

上述单位无论是词还是语,无论是仅有两个字的组合还是长达十几个字的组合,清代俗语辞书都将其纳入收条范围,说明在编纂者看来,这些组合无疑都是具有词汇性的,它们都是语言运用中一种现成的词汇单位,这是清人词语意识的反映,他们把语言研究的关注点由字开始转向词语。而且众多词语类辞书的编纂表明这绝不是某一位学者的个体认识,而是一种集体共识。

(三)清代学者将单字作为词汇而非文字单位收录

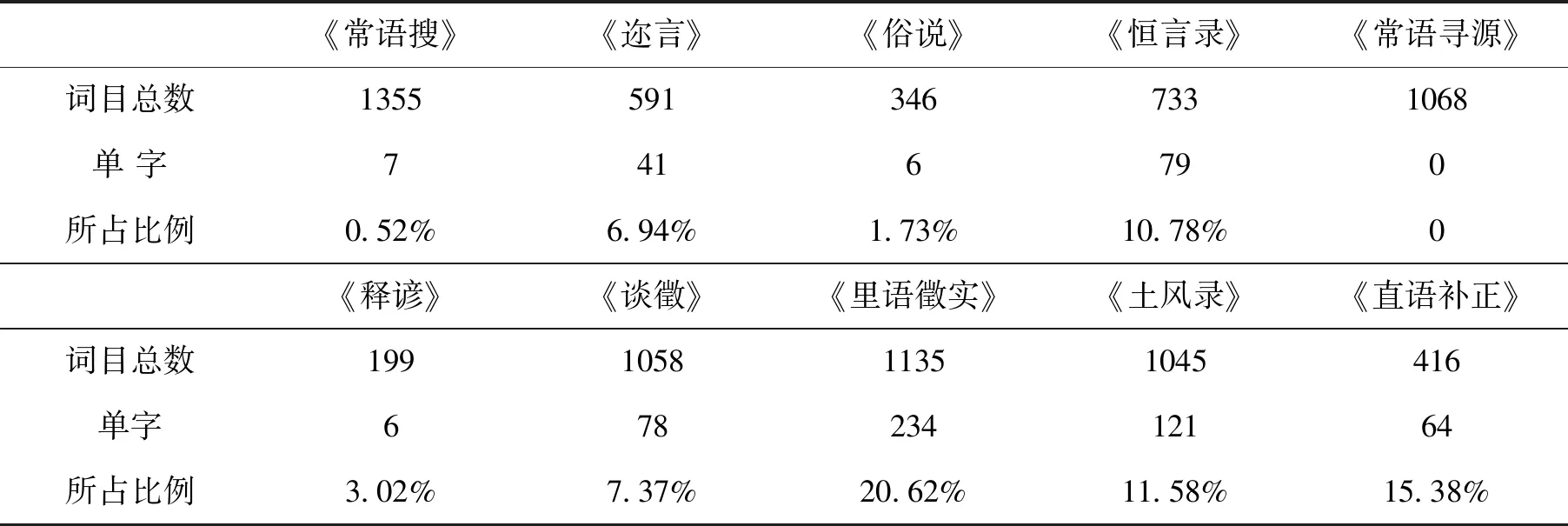

清人俗语辞书所收条目以双字和多字组合为主,但并非不收单字。有的工具书明确设有“字”类,比如《恒言录》专设“单字类”,《证俗文》有关于古字、奇字、别字、误字的考释,《通俗编》卷三十六是“杂字”。但清代俗语辞书所收单字数量非常少,有的辞书甚至不收单字,统计结果见表3。

此外,大部分的单字是被作为语言词汇单位而非纯粹的文字性单位来进行阐释的,和双字词语、多字词语一样,以解释词义或列举其在文献中的具体使用为主。“字成为词汇性的单位被收入词典类的工具书自然与其作为文字性的单位收入字典类的工具书有所不同。其不同主要表现为在该字是否能够作为语言建筑材料单位而运用于语句中。”(13)周荐:《汉语词汇结构论》,第41页。如:

【烦】《汉书·周昌传》云:“召昌谓曰:‘吾顾欲烦公,公强为我相赵。’”《后汉书·马援传》援曰:“此丞椽之事,何足相烦。”(《迩言》卷五)

【乖】本乖戾字。今人却以当巧诈之义。《朱子语录》:“张子房闲时不做声气,莫教他说一话,更不可当少年也。任侠杀人。后来因黄石公教得来较细,只是都使人不疑它,此其所以乖也。”(《恒言录》卷二)

【敲】《左传·定二年》:“邾庄公与夷射姑饮酒,私出,阍乞肉焉,夺之杖以敲之。”杜注:“敲阍头也。”按:俚语以打为“敲”,本此。(《通俗编》卷六)

【够】今人谓多曰够,少也不够。《广雅》曰:“够,多也”。《魏都赋》:“繁富夥够,不可单究。”(《谈徵》言部)

上述辞书对“烦”、“乖”、“敲”等的阐释,并没有在字形字音问题上作过多的分析,重点是解释其常用意义,并举例说明其在具体语句中的运用。

表3 清代俗语辞书所收单字数量统计表

清人收录的单字词基本是当时常用的俗语词,如:烦、觅、赖、念、件、弄、绺、帐、拐、蜡、荤、椅、圈、伏、腊、贺、馋、你、尼、断、个、恬、等、影、准、志、劲、交、材、睡、批、店等。而且在释义时,主要凸显它们在当时的常用口语义,而对其在古代典籍中曾出现的用法则较少涉及,这与之前以解经为目的、罗列各种书面义的辞书也不相同。我们以“等”、“念”为例,对比一下《说文》、《类篇》、《康熙字典》以及清代俗语辞书释义的不同。

【等】多肯切 齐简也。从竹,从寺。寺,官曹之等平也。(《说文解字》)

【等】打亥切 齐也。又得肯切。《说文》齐简也。从竹,从寺。寺,官曹之等平也。文一,重音一。(《类篇》)

【等】《广韵》《正韵》多肯切。《集韵》《韵会》得肯切。《海篇》:登上声。类也,比也,辈也。《易经·系辞》:“爻有等,故曰物。”《礼·曲礼》:“见同等,不起。”又齐也。《左传》疏:“春秋分而昼夜等,谓之日中。”又等级也。《礼·乐记》:则贵贱等矣。《周礼·春官》:“以玉作六瑞,以等邦国。”《左传·隐五年》:“明贵贱,辨等列。”又称量轻重也。《孟子》:“等百世之王。”《史记·夏本纪》:四岳曰:“等之未有贤于鲧者。”又《篇海》等:候待也。又《说文》:齐简也。从竹,从寺。寺,官曹之等平也。又《字汇补》:发等,沐树也。王褒《僮约》:“焚槎发等。”又佛书有《方等经》。(《康熙字典》)

【守候曰等】守候曰等。案 唐·路德延《孩儿诗五十韵》有云:“等鹊潜篱畔,听蛰伏砌边。”是唐时已有此语。吴梅村《圆圆曲》:“等取将军油壁车。”《桑民怿嘲富翁》诗“粮长解头专等待”用此字。《戒庵漫笔》明太祖赐江阴指挥吴国典礼,亦有“等大军来与他厮杀”之语。(《土风录》卷十四)

再比如对“念”的解释:

【念】常思也。从心今声。奴店切。(《说文解字》)

【念】奴店切。《说文》常思也。又姓。(《类篇》)

【念】《尔雅·释诂》思也。《疏》常思也。《释名》念,黏也。意相亲爱,心黏着不能忘也。《书·大禹谟》念兹在兹。又《小尔雅》无念,念也。《诗·大雅》无念尔祖。又姓。西魏太守念贤。又《转注古音》叶人九切,音狃。《书·洪范》汝则念之。叶下咎受。(《康熙字典》)

【念】今人谓读书为念书。案《汉书·王莽传》云:“念铜人铭,有‘皇帝初兼天下’之文。”(《迩言》卷五)

上述几部辞书对同一个单字“等”和“念”的分析侧重点明显不同,《说文》《类篇》重在通过分析“等”、“念”的形体,从而阐明本义;《康熙字典》重在搜罗“等”、“念”在古代典籍中的各种意义;而《土风录》则将“等”作为一个常用俗语词,解释其在清代口语中的常用意义“守候”,并列举在具体例句中的使用。《迩言》也同样只列出了“念”在当时的常用意义“读”,并举例印证。

三、从双音词收录看清人词的意识的萌芽

(一)从双字组合在辞书中的共现看清人对词的认识

清代俗语辞书收录了大量的双字组合,如果这些双字组合绝大部分是词组,说明清人在收辑词目时是具有随意性的,而如果双音词的数量占绝大多数,则说明清人某种程度上已经对词有了一定的认识。因为客观存在的双字组合有词也有词组,而清代学者在辞书中的选择则表明了对这种单位性质的认识。不同辞书所收录的双字组合有同有异,我们以清代十二部主要俗语辞书(14)这十二部工具书是:《土风录》《直语补正》《常语搜》《称谓录》《谈徵》《里语征实》《(新刻)官话汇解便览》《正音撮要》《常语寻源》《证俗文》《通俗常言疏证》《俗语考原》。其中《通俗常言疏证》和《俗语考原》虽然都初版于民国初,但是作者孙锦标和李鉴堂都是清末民初人,跨越两个时代,而且《明清俗语辞书集成》中也收录这两部书,所以一并作为考察范围。为分析材料,对其中的双字词语进行对比分析,通过考察同时出现在几部书中的双字组合的特点,来阐明清代学者对词的认识。

统计结果显示,同时出现在两部及以上辞书中的双字组合共有1164个。其中出现次数最多的一个词是“杂种”,在考察的十二部著书中,有九部都收录了这个词;同时出现在八部书中的双字组合有2个,分别是“奴才(奴材)”和“糊涂”;出现七次的双字词语有9个:上头、行李、道士、杜撰、相公、日子、丫头、古董(骨董)、龍鍾(儱偅、儱侗、龍種);同时被6本辞书收录的有8个:亲家、衙门、和尚、书信、跨灶、门生、马头(即码头)、小底(小的);出现5次的有36个双字组合,比如调停、端午(端五)、孟浪、子细、行香、先辈、先生、多谢、安排、客气、褦襶、汉子、潦草、狼藉 、媳妇等;出现次数为2-4次的双字组合分别为788个、244个和76个,不一一列出。

这1164个双字组合被不止一部辞书收录在内,而且随着出现次数的降低,数量也明显增多。一般来说,一个双字组合被收录的频次越高,说明不同辞书编者对其作为词汇单位身份的认同度越高,其常用性和典型性在当时也应该越突出。从上述统计结果可以看出,出现频率为6次及以上的双字组合,就词汇单位的性质来说毫无疑问都是词,而且即使在现代汉语中大部分也仍然是常用词。

词与词组的区别一直是汉语研究中的一个难题,许多学者在词和非词的界定标准上都提出过自己的理论观点。赵元任从语音的角度,主要强调从重音模式和声调来区分词和短语;从语法角度对词和词组进行区分,最有代表性的是王力的“插入法”和陆志韦的“扩展法”。王洪君、冯胜利等几位学者试图从“韵律”的新视角来区分汉语中的词和词组,也具有一定的启发性。这是就现代汉语而言,程湘清指出上古汉语词和词组的区分与现代汉语相比更是增加了两层困难:一是上古汉语的词和词组的区分因为其文献的有限性,不能和现代汉语一样可以比较容易地使用“扩展法”、“变换法”之类;二是上古口语中不能借助语音变化来判别词和词组(15)程湘清:《试论上古汉语双音词和双音词组的区分标准》,《东岳论丛》1981年第4期。。

为了避免理论上纠缠不清,使考察对象的区分更具有操作性,我们对1164个词语的判别以《现代汉语词典》(第7版)(以下简称《现汉》)和《汉语大词典》(以下简称《汉大》)的收录与否为标准,再根据学者们提出的词和词组的区分标准一一进行判断。据我们统计,1164个双字组合有942个仍存在于《现汉》中,绝大部分是非常典型的词,如:年纪、眼镜、姑娘、燕窝、姐姐、生日、高兴、唐突、公道、打扮、本分、客气、本钱、耽搁、收拾、牢固、妈妈、婚姻、菠菜、老师、如意、中用、灯笼、火伴、商量、交代、交易、认真等。未被《现汉》收录的222个双字组合,又有196个被《汉大》收录,如:书办、显考、长随、鏖糟、谢土、先妾、混堂、襕衫、土炕、南宫、喜信、寿器、走作、都统、撞席、挨磨、昆玉、明府等。二者都未收录的只有28个:舍弟、搭船、阉猪、望斗、水舱、酥饼、手灯、偏韁、泼水、净猫、还早、润肺、冷凙、有偏、木桶、煮饭、茶酽、加一、想好、四喜、风柜、问军、监商、令坦、善狗、铁锁、箭翎。

未被《现汉》和《汉大》收录的不一定不是词,许多在今天看似是一个双音节词的语言单位,在古代汉语中往往不是一个词,而是两个单音节词的连用,反之亦然。比如“不通”在现代汉语里无疑是一个自由词组,所以《现汉》自然没有作为词条收录,而清代俗语辞书对其释义如下:

【不通】《论衡·别通篇》:“通人犹富人,不通者犹贫人也。通人胸中怀百家之言,不通者空腹无一牒之诵。”(《通俗常言疏证》三册文事卷)

【不通】《论衡·别通篇》:“通人犹富人,不通者犹贫人也。”《通典》:“魏立太学,学者满一岁,试通一经,为弟子,不通,遣罢。”(《常语搜》卷四)

两部辞书都引用《论衡》中的话“不通者犹贫人也”。在《汉大》中“不通”有6个义项,义项⑤ “谓学识浅陋”,所举例子和上述一致:“汉·王充《论衡·別通》:‘夫通人犹富人,不通者犹贫人也。俱以七尺为形,通人胸中怀百家之言,不通者空腹无一牒之诵。’”所以“不通”在清代作为“学识浅陋”之义应作为一个词来看。

具体到未被《现汉》和《汉大》收录的28个双字组合词汇单位性质的分析,我们以意义标准为主,其他标准为辅。王力先生说:“就汉语来说,规定词儿的主要标准在于汉语的特征。”(16)转引自程湘清:《试论上古汉语双音词和双音词组的区分标准》,《东岳论丛》1981年第4期。缺乏形态变化,更注重逻辑意义是汉语的重要特征。(17)Yuan Jianhui,Jiang Shaoyu.“Denominal verbs in Old Chinese”,Lingua,201(2018)119-132.所以在确定这些双字组合的性质时,绝不能忽略它们的词汇意义。比如“阉猪”,从形式上不能确定是动宾短语还是名词。在我们所研究的清代俗语辞书中,“阉猪”共出现三次,《正音撮要》和《官话汇解便览》没有释义,但在《正音撮要》中和“阉猪”列在一起的词目是“善狗、宦牛、羯羊、鏾鸡、净猫”;在《官话汇解便览》中和“阉猪”列在一起的是“猪母、猪哥、猪仔、狗仔、山狗”等词。由此可以判断“阉猪”是作为一个词收录的,而且《证俗文》中“阉猪”的释义更印证了我们的判断。

【阉猪】凡牡而去势者曰净猫、善狗、镦鸡、阉猪、羯羊、宦牛、骟马。(《证俗文》卷十七)

再比如双字组合“冷凙”在清代辞书中的解释:

【冷凙】吴人谓冰曰冷凙。(《证俗文》卷十七)

【冷凙】屋木悬冰如箸曰冷凙。案《五音集韵》“冷”字注:“又音零,吴人谓结冰曰冷凙。”亦见《黄氏韵会》。(《土风录》卷五)

通过释义可以判断“冷凙”是吴地的方言词。虽然该词没有被《汉语大词典》收录,但是查《康熙字典》“冷”字下有“冷凙”的义项,解释同样为“吴人谓冰曰冷凙”。另外,《土风录》的作者顾张思就是江苏太仓人,《证俗文》的作者郝懿行虽是山东人,但也曾官任户部江南司主事,所以书中收录吴地方言词也是不足为奇的。

再如“令坦”,同时出现在《通俗常言疏证》和《常语寻源》两书中,解释时都记载了《晋书·王羲之传》中王羲之“坦腹东床”的故事。《通俗常言疏证》的作者孙锦标在故事后作了解释:“按今称人壻曰令坦,本此。”据此可知“令坦”意思为“称呼他人的女婿”,所以根据意义,“令坦”是一个词。

经判断,未被《现汉》和《汉大》收录的28个双字组合中,属于词组的只有11个:搭船、酥饼、泼水、还早、润肺、木桶、煮饭、加一、想好、四喜、铁锁。当然被《汉大》收录的双字组合绝大部分都具有词的属性,但也有极个别例外,如:

【不倸】不理人曰不倸(《土风录》卷十一)

意所忽过曰不倸,又云不偢倸,俚谚也。……案倸当作睬字。(《证俗文》卷十七)

“不倸”就是“不睬”,即“不理睬”,明显是一个词组。另外虽被《汉大》收录,但仍可以判定为词组的还有“一遭、一顿、写字、踢球”四个双字组合。经过分析,十二部俗语辞书同时收录的1164个双字组合,仅有17个可以判定为词组,而其他1147个双字组合都具有词的资格,“词”的比例高达98.63%,且有942个在《现汉》中依然存在,可见其流传性和常用性。

双音节词和双音节词组都在语言中客观存在着,但在清人共同认知中,可以收录到俗语辞书中的双字组合却有高达98.63%的都是词,可见随着复音化的发展,清人词的意识的萌芽。此外,通过统计可以看出,出现次数越多的双字组合,词的比率就越大,同时出现在3部及以上书中的375个双字组合,只有“舍弟、搭船、阉猪”未被《现汉》和《汉大》收录,且只有“搭船”不具有词的性质。清人编纂的俗语辞书在收录条目时,貌似具有随意性和主观性,但是被清代学者们共同作为词汇单位收录的双字组合,绝大部分都具有词的性质,这也从另一个方面反映了清人对词的共识。

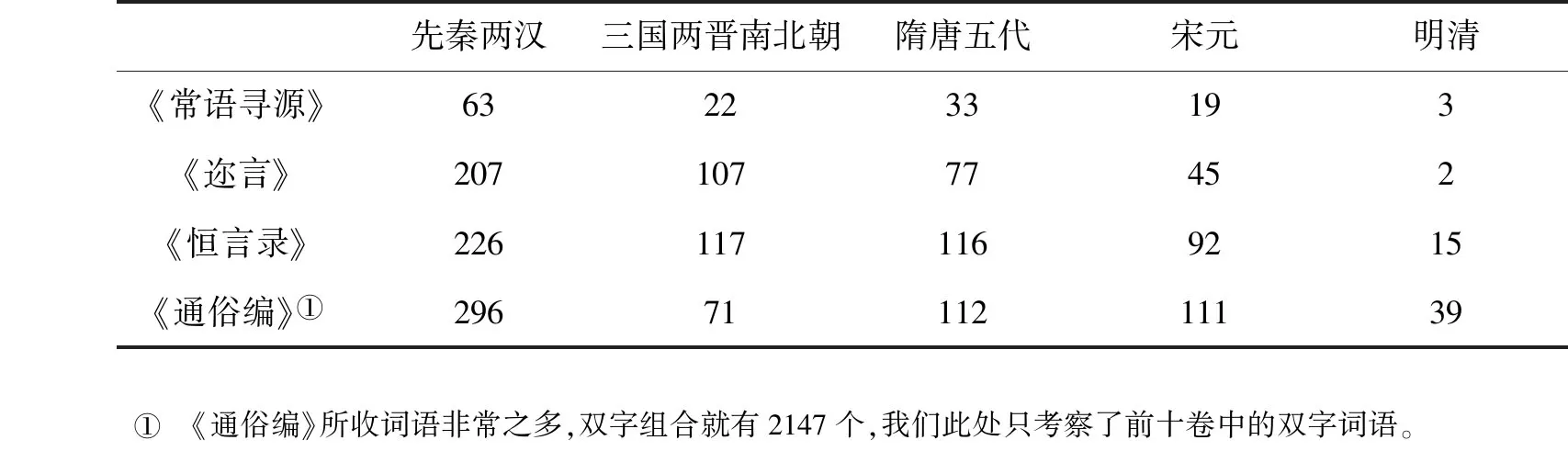

(二)从双字组合的产生时代看清人对词的认识

清代俗语辞书中出现的双字组合、多字组合并不是在清代才产生的,大部分词语都产生在清以前,甚至先秦时期。以《常语寻源》中的142个双字组合为例,根据书中出现的最早用例,并对照《汉语大词典》的解释考察其来源,产生在先秦两汉时期的有63个,三国两晋南北朝时期22个,隋唐五代时期33个,宋元时期19个,明清3个。比如:

【风闻】《汉书》:“南粤王赵佗曰:‘又风闻老夫父母墓已坏削。’”(《常语寻源》甲册)

《汉书·南粤传》:“又风闻老夫父母坟墓已坏削,兄弟宗族已诛论。”(《汉大》)

【通家】《后汉书》:“孔融十岁,随父之洛。往见李膺,门下人不与通,融曰‘我是李公通家子弟。’”膺问何谓。融曰:“先人仲尼与老君有师资之道。因此与君累世通家。”(《常语寻源》甲册)

犹世交。《后汉书·孔融传》:“语门者曰:‘我是李君通家子弟。’”(《汉大》)

【藏拙】《南史》:“梁遣徐陵聘齐魏,收录其文集遗之,令传江左。陵还,过江悉沈之,曰:‘吾为魏公藏拙。’”(《常语寻源》卷上)

唐·罗隐《自贻》诗:“纵无显效亦藏拙,若有所成甘守株。”(《汉大》)

“风闻”、“通家”两词在《常语寻源》和《汉大》中给出的最早用例是相同的,这两个词分别至少在东汉和南北朝时期就出现了。“藏拙”虽然在两书中出现的最早用例不同,但两例均为唐代作品,说明该词至迟在唐代即已出现。

再比如钱大昭《迩言》中的例子:

【把持】《白虎通》云:“霸,迫也,把也。迫胁诸侯,把持其政。”(《迩言》卷一)

① 握,拿。汉·王充《论衡·效力》:“诸有锋刃之器,所以能断斩割削者,手能把持之也,力能推引之也。”② 专揽;控制。汉·班固《白虎通·号》:“霸,犹迫也,把也。迫协诸侯,把持王政。”(《汉大》)

【软弱】《潜夫论》云:“将军皆怯劣软弱。”刘琨答卢谌诗曰:“咨余软弱。弗克负何。”(《迩言》卷一)

缺乏力气;不坚强。《战国策·楚策四》:“李园,软弱人也。”(《汉大》)

“把持”、“软弱”至迟在清以前的东汉就已经出现了。

我们随意抽取了四部清代俗语辞书,考察书中双字组合产生的时代如下表。

表 4 四部清代俗语辞书中双字组合产生时代统计表

据统计结果可见,真正在明清时期产生的双字组合特别少,很多词语早在先秦两汉时期就产生了。汉语词汇复音化的过程也能证明这个事实。汉语词汇从单音词向复音词发展,不是一蹴而就的,“而是经历了一个漫长的历史过程。如果说汉语至少有一万年以上的历史,那么事实表明,在距今两千多年的先秦两周时代,这一变化就已经开始了”(18)程湘清:《汉语史专书复音词研究》(增订本),北京:商务印书馆,2008年,第24页。。伍宗文考察结果显示,“西周时期汉语的复音词已经超过三百”,“先秦汉语的复音词总数为五千左右,随着时间推移至战国末期,复音词已经占到全部汉语词汇的三分之一”。(19)伍宗文:《先秦复音词研究》,成都:巴蜀书社,2001年。向熹先生指出:“复音词的大量产生,成为中古词汇发展的重要特点”,“上古词汇以单音为主,到了中古,就口语而论,复音词变得逐渐占有优势了”。(20)向熹:《简明汉语史》,第478页。曹炜对现代汉语3000常用词中1011个甲级词首见年代作了统计,发现“这1011个现代汉语最常用词在秦汉时代就出现的占43%强,在隋唐以前就出现的占一半多,在宋代以前出现的占近60%,在清代以前出现的占近75%。”(21)曹炜:《现代汉语词汇研究》(修订本),广州:暨南大学出版社,2010年,第52页。

双音词在汉代以后已经得到很大发展,但是中国古代的小学家们始终未把双音词纳入他们研究的中心。大规模产生这些词语的时代却没有产生相应的集中收录这些词语的工具书,而这个工作是由明清特别是清代学者来完成的,他们有意识地将这些双音节或多音节词语搜罗到自己编纂成的辞书中,反映了清代学者词语意识的发展,以及清代学者日渐成熟的词语观。需要说明的是,除了词和各类熟语以外,清代学者还将一些临时词组收录其中,比如:说话、不好、脚汗、改名、少吃口、见少自多等。清代现代语言学还未诞生,清代学者对于“词语”并没有实质性概念,清人并不成熟的词语观与现代学者相比不可同日而语,他们还没有严格区分词和语的意识,故其所收条目更加关注的是使用的经常性、通俗性。我们不能用现代语言学的眼光挑剔清代俗语辞书在收目方面的问题,要求其收录的条目个个都具有严格意义上的词汇单位的身份。“词语观作为一种系统的认识和理念,是随着语言学的发展、随着人们认识的不断提高而逐步完善的。”(22)周荐:《词语观的建立和完善与词典收目》,《辞书研究》2004年第6期。清代学者对词语相关问题的朴素认识,虽然与现代语言学意义上的科学词语观还存在着一定的距离,但是和清代之前相比,显然已经有了很大的进步和发展。