大石崇拜:天府文化的远古记忆

2019-12-04邓经武

邓经武

关键词:大石崇拜;远古记忆;天府文化;成都形象;文化中国

一

2018年7月16日,四川在线等媒体发布消息:成都启动新一轮城市总体规划(2016—2035),全面加强城市发展的顶层设计。这是继2011年版总规修编后,成都市进行的第五轮城市总体规划修编。这次“规划”将成都的城市发展战略定位明确为:四川省省会、国家中心城市、国际门户枢纽城市、世界文化名城。其中又强调成都是“国家向西向南开放的国际门户、成渝相向发展的新兴极核、引领新经济发展的产业新城、彰显天府文化的东部家园”。换句话说,成都市的这个规划,是在“全国一盘棋”的国家总体格局中进行设计的。要建设“世界文化名城”,从“文化中国”构建的立場,发出“成都声音”,用以抗御西方强势文化的话语霸权,确保中华民族伟大复兴的未来发展。成都原有的文化资源的盘活与张扬,就成为一个值得重视的问题。

也就是说,文化中国的构建,有赖于各省市自治区的文化重构的共同努力;文化成都的建构,则是其中重要的组成部分。这也是成都作为“中国首批历史文化名城”当仁不让的责任。中共十八大提出:“建设社会主义文化强国,必须走中国特色社会主义文化发展道路,坚持为人民服务、为社会主义服务的方向,坚持百花齐放、百家争鸣的方针,坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则”。概而言之,“中国特色”最基本的,就在于立足于中国实际、注意从中国既有的文化资源中,寻找能够适应当下社会发展和现代化建设的可贵要素,重构自己的文化,借以抗御西方强势文化的话语霸权,即《规划》明确指出的“以成都历史文化名城为世界文化名城的核心区,复兴传统文化”,“以成都历史文化名城为天府文化核心区,全面推动古蜀文化、水文化、商贸文化、诗歌文化、三国文化、民俗文化等为主题的全域文化繁荣发展,打造中国历史文化传承的典范地区”。

北川县石纽山壁上“石纽”题刻

当今世界,随着科学、文化、经济等各方面的不断发展,跟随着全球化浪潮的脚步,城市化浪潮不断兴起。在城市化过程中,文化的发展是彰显城市的一个重要方面,是体现现代文明发展的一个方向。人们在物质生活得到基本满足后,就会更加注重精神生活,所以在现代城市建设中,文化建设占有举足轻重的地位。虽然各地政府不断强调城市的发展应彰显文化特色,但城市化浪潮中还是出现了诸多问题。我国由于“现代化”城市建设理念的影响,城市化建设大多雷同,千篇一律,缺乏新意和个性,大街小巷都矗立着方形的建筑,失去了本国文化或本地文化的特色,不能展示出一个城市的独特魅力。

应该说,各个国家各有不同的特点,就连每个国家中的每个城市都有不同的特点。如果只是一味模仿他国或他城进行建设,反而会丢失真正属于自己的文化。城市的发展离不开个性,城市个性脱离不了城市文化。要想使城市的经济得到发展,我们始终要把城市个性放在一个核心的竞争地位来思考;当然,随之而来的便是城市文化形象的建设。试想,如果一个城市有了自己的城市个性,这个城市面对竞争压力与挑战还能处于下风吗?富有个性的城市文化形象本身就是一种无形的资产,能让我们拥有强大的竞争力,不断地保持城市的可持续发展。

因此,在“文化中国”构建的总体格局中,成都市的文化建设以及城市形象的再造,还是需要找到自己文化传统的“遗传基因”。不过,尽管人们已经看到天府文化的“古蜀文化、水文化、商贸文化、诗歌文化、三国文化、民俗文化”等等要素,却常常忽略了“大石崇拜”这一重要内容。

二

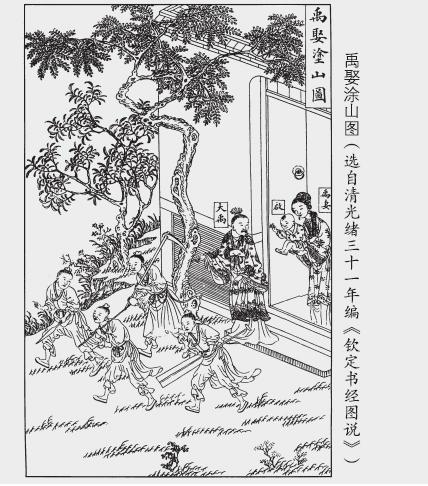

天府文化最早的聚焦,是人类童年时期成都人对更早的“蜀山”生活的追忆,即华夏创世纪神话的“大禹”诞生于汶山郡广柔县(隋改曰汶川)石纽山刳儿坪石穴等原始记忆。在一些先秦典籍中,关于大禹从石头中出生的说法甚多。如《墨子·墨子后语》宣称“禹产于昆石,启生于石”。唐代欧阳询等编撰的《艺文类聚》卷六引战国时墨翟弟子的《随巢子》亦记载:“禹产于昆石”。宋代罗泌的《路史》引汉代淮南王刘安的《淮南子·修务》曰“禹生于石”。宋人乐史的《太平寰宇记》引《后汉书·郡国志》亦录“禹生于石”等,皆直接指明大禹从石头中诞生。清代马骕的《绎史》卷十一引西汉纬书《遁甲开山图》解说了大禹化为石头和新生的另一版本:“洪水既甚,大禹念之,乃化生于石纽山泉。女狄暮汲水,得石子如珠,爱而吞之,有娠,十四月生子……”。大禹出生于石头,他的儿子启是中国第一个王朝“夏”的开国君王,亦出生于石头。宋代洪兴祖引《淮南子》注曰:“禹治洪水,通轩辕山,化为熊。谓涂山氏曰:‘欲饷,闻鼓声乃来。禹跳石,误中鼓。涂山氏往,见禹方作熊,惭而去,至嵩山下,化为石。方生启,禹曰:‘归我子。石破北方而启生”。禹、启父子,皆由石头化生而来,而涂山氏死去的形式是“化为石头”,这与《遁甲开山图》所说的大禹生命转换方式“化生泉水”再转化为“石子如珠”等类似。华夏民族的这个创世纪神话,以及世人对人类童年时期“石器时代”的远古记忆,更多地留存于巴蜀大盆地之中,成为天府文化的一个极为重要的遗传基因。

石头作为生命之源的传说已根植巴蜀大盆地人们心中,它还对中国文学产生着深远的影响,如《西游记》的“石生灵猴”、《封神演义》中的“石矶娘娘”,以及“无才可去补苍天,枉入红尘若许年”的那块顽石。巴蜀民间盛传当孕妇难产时,置一石于床底,可助生产,由此形成巴蜀地区的一种求子民俗。明代曹学佺《蜀中名胜记》卷二载:“成都风俗,岁以三月二十一日游城东海玄寺,摸石于池中,以为求子之祥”。(据考:城东海玄寺,位于今天成都东边沙河堡。)清《龙安府志》载,巴蜀大盆地西北部的平武、江油、北川等地民俗,认为石头“能催生”助产,尤其是汶川石纽山禹穴下有“石皮如血染,以滚水沃之,腥气能催生”,并且“孕妇握之利产”。蜀人生于石,死后亦回归于石。魏晋间蜀人常璩《华阳国志·蜀志》是这样记载的:“(蜀王蚕丛)死,作石棺石椁,国人从之,故俗以石棺椁为纵目人冢也。次王曰柏灌,次王曰鱼凫。鱼凫王田于湔山。忽得仙道,蜀人思之,为立祠。”上古蜀中“每王薨,辄立大石,长三丈,重千钧,为墓志,今石笋是也”。这种以长(条)石作为墓表的文化现象,其风甚烈且流布甚为久远,这曾使刚到成都的杜甫极为惊奇,有《石笋行》记叙其事:“君不见益州城西门陌上,石笋双高蹲。古来相传是海眼,苔藓蚀尽波涛痕”。余如晋代张华《博物志》记,有人误入天河,遇牵牛人而获赠一石,归问成都严君平时,石突暴长,是为“支机石”。再补充一个例子:在秦砖汉瓦已经得到充分普及运用的汉代,蜀郡太守文翁要开办学校,还得舍近求远、舍弃方便易行的砖瓦,而费财劳力地从城外远处山区采挖石头,运进城中,这是因为蜀人“石有灵气”的价值观决定,故为“石室精舍”。换句话说,当时的蜀人认为,只有“石室”才能达到“精舍”的完美,因为《蜀王本纪》早已说得明白:古蜀王“蚕丛始居岷山石室中”。这就是蜀地人生的“养于石”。

战国时代的《竹书纪年》记:“帝禹夏后氏,母曰修己,修己背剖而生于石纽”。司马迁《史记·六国年表》说“禹兴于西羌”。扬雄《蜀王本纪》言:“禹本汶山郡广柔县人,生于石纽,其地名刳儿坪(一作痢儿畔)。”陈寿《三国志·蜀书》言:“禹生于汶山之石纽,夷人不敢牧其地”。后来岷山河谷的“蜀山氏”下移成都平原,与本地“朱提”部落融汇,即《蜀王本纪》记载的:“后有一男子,名曰杜宇,从天堕,止朱提。有一女子,名利,从江源井中出,为杜宇妻。乃自立为蜀王,号曰望帝。治汶山下邑,曰郫。化民往往复出。”汶羌地区的大石崇拜意识,随着人们的迁移路线,在成都平原扩展流布,一代代沿袭传承,至今仍然保留在人们的记忆深处。罗泌《路史》记载说:“蜀之为国,肇自人皇,其始蚕丛、柏濩、鱼凫,各数百岁。号蜀山氏。盖作于蜀。蚕丛纵目,王瞿上。鱼凫治导江,逮蒱泽俾明。时人氓,椎结左言,不知文字。”蜀人生于石,養于石,最后归葬于石。涂山氏的“化为石”,为蜀王开山的武丁,死亡的方式亦是“化为石”。成都市许多街道地名皆以“石”命名,乃是基于“大石崇拜”远古记忆的一种留存。司马迁《史记》曰:“巴、蜀亦沃野,地饶巵姜、丹砂、石、铜、铁、竹、木之器。南御滇僰,僰僮。西近邛笮,笮马、牦牛。然四塞,栈道千里无所不通。”资源可谓丰富多样,但在漫步巴蜀大地并且“西瞻蜀之岷山及离堆”的司马迁眼中,“石”亦是一种珍贵资源!而后来的《汉书》则不再把“石”作为资源介绍,因为班固没有履迹巴蜀,未能感知过蜀人的大石崇拜。

成都的“大石崇拜”包含神话传说、宗教信仰、石刻石雕、美文丽词等,都蕴含着丰富的文化气息。其中,关于天涯石的来历就有两种,一种是女娲补天时一块石头不慎从天顶落下,石头落在了成都一条小街上,附近百姓顶礼膜拜,并取名为天涯石。另一种则认为天涯石是一块从玉皇大帝的宫殿围栏上掸下落到人间的神石。无论是哪种说法,都带有强烈的神秘感。又如石笋街石笋的来历也有神秘的传说,有的认为石笋是蚕丛氏所留,有的认为石笋是镇“海眼”的神物。

三

成都作为巴蜀文化的汇聚点,具有深厚的文化积淀,在传统文化上个性鲜明,“大石崇拜”文化现象非常突出。它曾经深存于古蜀人民的日常生活和习惯中。作为一种图腾现象,它是人类对远古时期的一种记忆。蜀山氏族把石头当作自己生命之源,当作自己的保护神,当作自己的归宿。从物质形态上看,这表现在石笋、石棺、石陵、石镜等的人工制作上。而今天成都的许多街道地名,如天涯石、地角石、支机石、五担石、五块石、石室巷、石笋街、红石柱街、石羊场、石马巷、石灵(十陵),以及中国第一家地方官办学堂“石室”等,甚至于新都的旱八阵、双流的八阵图、新繁的飞来石等列石,还有金沙遗址出土的石蛇、石虎等,都是这种远古记忆的文化遗存的不同形态的呈现。成都现存的石迹有二:支机石、天涯石。

南朝梁宗懔的《荆楚岁时记》、唐杜光庭《道教灵验记》、宋代的《太平御览》、明陆深《俨山外集》以及《集林》等,对支机石都有记载;而历代文人如杜甫、宋之问等对这块石头也是纷纷吟诵,竟至《四库全书》所收相关作品就有上百篇。明代陆深的《俨山外集》是这么描述的:“支机石,在蜀城西南隅石牛寺之侧,出土而立,高可五尺余,石色微紫,近土有一窝,傍刻‘支机石三篆文,似是唐人书迹,想曾横置,故刻字如之。”杜光庭《道教灵验记》中的“成都卜肆支机石验”是这样描述支机石神异之处的:“成都卜肆支机石……太尉灯煌公好奇尚异,多得古物,命工人所取支机一片,欲为器用,以表奇异。工人镌刻之际,忽若风瞀,坠于石侧,如此者三。公知其灵物,不复敢取。至今所刻之迹在焉。复令人穿掘其下,则风雷震惊,咫尺昏噎,遂不敢犯。”漫长的历史时期,此地建有支矶石庙,将石头当作神异之物供奉,当地不少人到这里烧香许愿,以求获得神石庇佑。有些时候,一些人家的小孩子有个头痛脑热的,也到这里来,在石头跟前拜上几拜。

作为古蜀先民的图腾,大石的神圣性让世人充满敬畏,绝不允许亵渎和侵犯。晋代陈寿的《益部耆旧传》对天涯石曾如此描述:“人坐其上,则脚肿不能行,至今不敢践履及坐。”《四川通志》记载天涯石“在府河之西岸,其石入地不知几许,高六尺余,周围五尺余。若有掘之者,有风雷之异。”《古今图书集成·坤舆典》卷十四记载:“府城治南万里桥之西,有五石相叠,高一丈余,围倍之。相传下有海眼,昔人尝起其石,风雨暴作。”宋代范成大的《吴船录》注引《华阳风俗记》说:“蜀人曰,我州之西有石笋焉,天地之堆,以镇海眼,动则洪涛大滥。”又如《温江县志》称:“(天涯石)在府河之西岸,其石入地不知几许,高六尺余,周围五尺余,若有掘之者,有风雷之异。”

石头是“生殖繁衍之神”“驱邪祈福之灵”“死亡回归之所”,石镜、石笋、石人、石犀等都被赋予各种超自然神力,作为蜀人的生命、繁衍、永恒、正义、福祉等理念的替代与象征。甚至前不久(2018年夏季)成都发生水灾,还有一些人认为这是由于“镇水石犀”的出土和移位所致。于是,在不同语境中,石的这种原始信仰就与古蜀社会文化生活紧密结合,衍生出诸多宗教仪式与神话传说。“大石崇拜”是蜀人宗教体系中的一种特殊的崇拜形态,它是祖先崇拜和对祖先生存环境的崇拜相结合而形成的信仰综合体,包含着社会的和自然的两种因素。石具有生殖繁衍、驱邪祈福等实际功能,保护和支撑着部族的生存繁衍,更是族人亡魂的回归之所。在考古文化上看,新石器时代至青铜器时代的“大石崇拜”遗迹分布十分广阔。其以巨石建筑物如石棚、石圈、石台、石墙、石雕以及石室为特征。在新石器时期,诸如仰韶文化、马家窑文化、半山马厂文化、河姆渡文化、良渚文化、龙山文化和大汶口文化等的居民所使用的石器已有石刀、石斧、石杵、石镯、石镞和纺织用的石纺轮。在原始思维的作用下,石头被赋予灵性,成为神圣的东西。在早期的埋葬仪式中,有时是置放石头的。原始人还把图腾动物刻在石头上。《周礼·小宗伯》郑注说,社主“盖以石为之”。《吕氏春秋》说:“殷人社用石。”《说文》曰:“佑,宗庙主也,周礼有郊宗石室,一曰大夫以石为主。”《旧唐书》曰:“社稷主用石。”《宋史·礼志·五》说:“社稷不室而坛,当受霜露风雨,以达天地之气,故用石主,取其坚久。”由此可知,中国的社是在特定的树林之中,社里以石作为神的象征。出土的东汉时期打造的“蜀守李冰”巨石造像,应该就是这种价值观念使然。

在各类历史文献以及文学作品中,“石”成为成都文化形象的一个极为重要的标志性符号。仅以“石犀”为例,历史记载与文学歌咏甚多。《华阳国志·蜀志》中载秦国蜀郡太守李冰整治都江堰水利工程时“作石犀五头以压水精”,“作三石人,立水中。与江神要:水竭不至足,盛不没肩。”《水经注》中亦载“李冰昔作石犀五头以压水精”。岑参《石犀》有“江水初荡潏,蜀人几为鱼。向尔无石犀,安得有邑居?始知秦太守,伯禹亦不如”之句,杜甫《石犀行》亦曰:“君不见秦时蜀太守,刻石立作三犀牛。自古虽有厌胜法,天生江水向东流。蜀人矜夸一千载,泛溢不近张仪楼。”

又如“石笋”和“石镜”,唐代卢求的《成都记》中有载:“距石笋二三尺,夏月大雨,往往陷作土穴,泓水湛然,以竹测之,深不可及,以绳系石投其下,愈投愈无穷,故有海眼之说。石笋之地,雨过必有小珠,青黄如粟,亦有小孔,可以贯丝。”陆游在《老学庵笔记》里也写道:“成都石笋,其状与笋不类,乃累叠数石成之。”杜甫的《石镜》唱道:“蜀王将此镜,送死置空山。冥寞怜香骨,提携近玉颜。众妃无复叹,千骑亦虚还。独有伤心石,埋轮月宇间。”苏颋则在《武担山寺》诗中写道:“武担独苍然,坟山下玉泉。鳖灵时共尽,龙女事同迁。松柏衔哀处,幡花种福田。讵知留镜石,长与法轮圆。”骆宾王的《畴昔篇》诗亦有云:“华阳旧地标神制,石镜蛾眉真秀丽。”

四

大量考古学材料证明,全人类都经历过一个石器时代。考古学将这个时期作为早期人类历史分期的第一个时代。原始人类开始从蒙昧中睁开眼睛,主动地改造自然以提升自己的生活质量,将自己身边的石头加工成工具或狩猎武器,利用石头洞穴以避风雨霜雪,尤其是利用石头敲击生火等,由是开始迈向文明。前华西协合大学古物博物馆馆长郑德坤在所著《四川古代文化史》一书中,对《大石文化遗迹》作过专章论述。其第二部分“四川大石文化的族属”认为:“古代蜀人既以石室(岩穴)为居,他们的墓葬也就仿照石室,作成一种具有民族特色的大石墓和石棺葬……石阙立于墓冢之前,称为陵阙;立于宫殿之前,称为宫阙,立于城门之前,称为城阙,其作用有如后世的华表、牌坊,与立石记功之意相同……可见,大石文化遗迹实为古代先民的墓冢遗迹;其完全形式,应有封土,封土内有石棺掉、石羡道。封土流失,石建筑暴露于外,就是所谓石桌、石棚、石镜。封土外有立石,或为墓志、记功立石,或为石墙、石篱,或为享堂石室残存的石柱等。而四川的大石文化遗存,根据文献记载,多为巴蜀时代,特别是开明氏王朝的遗物,是巴蜀文化的重要组成部分。”“大石崇拜”是先秦时期蜀国园林的一个重要特点。蜀王开明氏在为其爱妃修建的墓园内置一石镜,正是希望借助大石巍然、浑厚、坚固的特性,表达对天长地久的愿望。又如,汉代石阙是我国现存地面上时代最早的建筑遗存。全国现存约30座,巴蜀大盆地共有27座。这里面似乎蕴含着许多值得深思的东西。

石头是人类文明的原点。台湾旅日学者王孝廉在《石头的古代信仰与神话传说》(《中国的神话与传说》,作家出版社,1991年)里开宗明义说:“当第一个猿人从大地上捡起第一块石头作为工具或武器抛掷出去的时候,人类就和其他动物正式地划分了界限。”“石头,是打破人类的原始动物性的茫昧,而进入文明的第一个符号。”“古代人或以巨石造神殿,或以巨石造墓,或以巨石造神像,都是古代人对于巨石信仰所表现出来的最高热情”。“在人类进到使用磨制石器的时候,人类知道了用火,也能够用火烧制陶器。火的使用使人类在地质学上正式地进入了现代的范围而脱离了人类的婴儿期。这就是新石器时代”。“不论西方东方,古代人由于长时间使用石器为生活上的工具内和武器的关系,由此而有石头崇拜的原始信仰”。鲁迅曾有一句名言:有石在,火种是不会绝的。而火的发现,是人类历史上一个重大的转折,从此,人类由“生食”变为“熟食”。根据列维·斯特劳斯的观点,从“生食”到“熟食”是人类从自然跨入文化境界的重要标志。

禹由石而来、涂山氏化石而去,石破生启,还有女娲炼五彩石补天未竟,而至于有“西蜀漏天处”等,成为天府文化潜意识深处的远古记忆。巴蜀文化的一个主要图腾“大石崇拜”现象,就由之而来。事实上,成都坐落在一片很大的冲积平原当中,地上是厚厚的一层黑土,黑土下几米才能见到小小的鹅卵石和沙层,在平原之上是找不到自然遗存的大石头的。但成都城内以前却有多处独石遗存,很多街道都以这些石头来命名,这就是远古记忆的文化遗存。唐代的杜光庭《石笋记》云:“成都子城西曰兴义门,金容坊有通衢,几百五十步,有石二株,挺然耸峭,高丈余,围八九尺。”而《九家集注杜诗》卷七《石笋行》注云:“石笋在西门外仅百五十步,二株双蹲,一南北,北笋长一丈六尺,围极于九尺五寸;南笋长一丈三尺,围极于一丈二尺。”唐人卢求的《成都记》的记载则更加具有神秘性:“石笋二三尺,每夏六月大雨,往往陷作土穴,泓水湛然。以竹测之,深不可及。以绳系石而投其下,愈投而愈无穷。凡三五日,忽然不见。嘉韦占春,牛车碾地,忽陷,亦测而不能达。”

在汉唐以来的中国文化史上,众多著名文化人,似乎都把成都的“大石崇拜”现象作为一个重要的审美聚焦。《蜀中广记·严遵传》引述南朝梁人宗懔《荆楚岁时记》:“初,博望侯张骞使大夏,穷河源,归舟中载一大石,以示君平。君平咄嗟良久曰:去年八月有客星犯牛、女,意者其君乎?此织女支机石也。博望侯曰:然。吾穷河源至一处,见女子织锦,丈夫牵牛,吾问此何地?女子答曰:此非人间也,何以至此?因指一石曰:吾以此石寄汝舟上,汝还以问蜀人严君平,必为汝道其详。君平曰:吾怪去年客星入牛、女,乃汝乘槎已到日月之旁矣!遂相与诧异。”晋人张华的《博物志》,说有人“年年八月,有浮槎去来不失期,人有奇志,立飞阁于查上,多赍粮,乘槎而去。十余日中,犹观星月日辰,自后芒芒忽忽,亦不觉昼夜,去十余日,奄至一处,有城郭状,屋舍甚严,遥望宫中多织妇,见一丈夫牵牛渚次饮之。牵牛人乃惊问曰:‘何由至此?此人见说来意,并问此是何处。答曰:‘君还至蜀郡访严君平则知之。竟不上岸,因还如期。后至蜀问君平,曰:‘某年月日有客星犯牵牛宿。计年月,正是此人到天河时也。”《集林》:“有人寻河源,见妇人浣纱,问之,答曰:‘此天河也。乃与一石而归。至蜀,问严君平,君平曰:‘此织女支机石也。”杜光庭《道教灵验记·成都卜肆支机石验》道:“成都卜肆支机石,即海客携来,自天津所得,织女令问严君平者也。君平卜肆,即今成都小西门之北福感寺南严真观是也。有严君通仙井。《图经》谓之严仙井,及支机石存焉。”

在文学创作中,许多著名文化人歌咏成都之“石”,且常为名篇佳作。如隋朝虞世基《赋昆明池一物得织女石诗》亦有:“隔河图列宿,清汉象昭回。支机就鲸石,拂镜取池灰。船疑海槎渡,珠似客星来。所恨双娥敛,逢秋遂不开。”唐代宋之问《明河篇》有“明河可望不可亲,愿得乘槎一问津。更将织女支机石,还访成都卖卜人”之句;李商隐则在《海客》写道:“海客乘槎上紫氛,星娥罢织一相闻。只应不惮牵牛妒,聊用支机石赠君。”杜甫《天池》:“飘零神女雨,继续楚王风。欲问支机石,如临献宝宫。”岑参《卜肆》诗则云:“君平曾卖卜,卜肆芜已久。至今杖头钱,时时地上有。不知支机石,还在人间否?”

如今,如何利用丰富的大石文化资源建设独具特色的成都文化形象,让成都在千篇一律的城市形象中脱颖而出实为文化建设机构碰到的一个难题。现今成都很多“大石崇拜”资源已被破坏。如传说中的五块石、石笋街的石笋已不复存在,只留下一座五块石立交桥和一条破败不堪的石笋街。更为严重的是石室巷,它在城市化进程中几乎消失殆尽。而成都诸多与石有关的街道、地名以前是真有其“石”的,只不过在现代化的经济建设浪潮下,那些充满神奇色彩的“神秘石头”都消失在历史长河中。而今天成都市仅存的天涯石、支机石遗址也是在政府的抢救性保护中才得以留存。本次“规划”创新之处的“四個进阶”中,就有“文化进阶”,要求突出“蜀风雅韵、大气秀丽、国际时尚”的城市风貌特色。这是“发展天府文化”的必由之路。

作者:成都市文史研究馆馆员,成都大学教授