茶树新品系“606”乌龙茶加工过程中挥发性成分的变化

2019-12-04刘彬彬周子维徐邢燕姚知灵陈常颂游玉琼

刘彬彬, 周子维, 胡 娟, 徐邢燕, 姚知灵, 陈常颂, 游玉琼, 孙 云

(1.福建农林大学园艺学院,福建 福州 350002; 2.茶学福建省高校重点实验室,福建 福州 350002; 3.福建省农业科学院茶叶研究所,福建 福安 355015;4.武夷山市永生茶业有限公司,福建 武夷山 354303)

茶树新品系“606”是黄旦自然杂交的后代,采用单株育种法育成.该品系属灌木型、小叶类、早生种,3年一芽二叶春茶平均含45.12%水浸出物、4.34%氨基酸、21.63%茶多酚、15.44%儿茶素总量、7.97%表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)、3.78%咖啡碱.调查表明,新品系“606”对小绿叶蝉的抗性较强,对栽培环境具有较强的适应性.该品系制成的乌龙茶,其香气馥郁幽长,滋味醇爽回甘;制成的绿茶,其外形嫩黄毫尚显,花香较显,滋味醇爽带花香[1].香气是评判茶叶品质最重要的因子之一[2].新品系“606”独特的香气是其品质和风味形成的重要组成部分之一,但关于该品系香气及其加工过程中的动态变化,目前尚未见报道.

香气品质是茶叶挥发性成分种类和含量的综合效应,目前多采用顶空固相微萃取(headspace solid-phase microextraction, HS-SPME)法收集干茶和茶汤的挥发性成分,再利用气相—质谱联用(gas chromatography-mass spectrometry, GC-MS)技术分析香气成分的种类和含量.顶空固相微萃取是通过萃取纤维的选择性吸附特性对样品成分进行微量萃取,具有简易、快捷、高灵敏度、高稳定性、无需有机溶剂等多重优点,与气相色谱仪联用能更好地定性定量分析茶叶的香气成分[3-5].近年来,HS-SPME-GC-MS技术已经广泛应用于茶叶香气的检测及分析研究.马军辉[6]采用HS-SPME-GC-MS技术鉴定乌龙茶和绿茶的香气成分,并对该技术进行了优化来检测乌龙茶和绿茶茶汤中的香气成分;史敬芳等[7]采用HS-SPME-GC-MS技术分别检测由“蜜兰香”、“姜花香”、“杏仁香”、“夜来香”单丛茶无性品系及凤凰水仙群体茶树品种加工的5种代表性凤凰单丛乌龙茶的香气成分,发现凤凰单丛乌龙茶的共性主导香气成分为脱氢芳樟醇、芳樟醇、芳樟醇氧化物、D-柠檬烯、β-月桂烯、吲哚、茉莉酮、橙花叔醇、苯乙腈、伞花烃;卢慰[8]采用HS-SPME-GC-MS技术检测“紫牡丹”乌龙茶的香气成分, 发现醛类、烯类、酯类、醇类化合物是紫牡丹乌龙茶的主要香气成分.HS-SPME-GC-MS技术在茶叶香气成分检测方面的研究已经取得了一定的成果,但对一些茶树新品系及其加工过程中香气成分的检测还不够充分.

本试验以新品系“606”鲜叶及其加工过程中的萎凋叶、做青叶、杀青叶、揉捻叶、烘干叶为试验材料,采用固相微萃取(solid-phase microextraction, SPME)技术对加工过程样品中的挥发性成分进行萃取,并通过气相色谱—飞行时间质谱联用(gas chromatography-time-of-flight-mass spectrometry, GC-TOF-MS)技术对样品中的挥发性成分进行定性分析,研究新品系“606”加工过程中挥发性成分的变化规律及差异,旨在为研究乌龙茶生产过程中香气成分的变化提供参考.

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.2 仪器与设备 主要仪器与设备有7890B气相色谱仪(美国安捷伦科技公司)、Pegasus HT飞行时间质谱仪(美国力可公司)、MPS多功能自动进样架(德国Gerstel公司)、LCJ-25C冷冻干燥机(北京四环科学仪器有限公司).

1.2 方法

1.2.1 样品制备 使用预冷过的研钵、钵棒将冷冻干燥后的样品研磨成细粉.称取2 g±0.5 mg研磨样品至20 mL SPME瓶中,并立即盖上盖子,密封储存在冰箱(-20 ℃)中.

1.2.2 香气成分的HS-SPME-GC-TOF-MS检测条件 萃取针:PDMS/DVB;孵化温度:80 ℃;孵化时间:31 min;萃取时间:60 min;解吸时间:3.5 min;光纤预烘烤温度:250 ℃;光纤预烘烤时间:30 min.

色谱柱:Rxi-5silMS;模式:前进式模式,不分流;进样口温度:250 ℃;传输线温度:275 ℃;载气:氦气;氦气流速:1 mL·min-1;程序升温:50 ℃保持5 min,以3 ℃·min-1的速率升至210 ℃,保持3 min,再以15 ℃·min-1的速率升至230 ℃;溶剂延迟时间:5 min;采集速率:10谱图·s-1;EI电离能量:70 eV;离子源温度:250 ℃.

1.3 香气成分的检测

定性分析:将各样品色谱峰对应的质谱图进行人工解析和计算机检索,经有关文献核对后,确定挥发性成分,再经过对保留时间、保留指数等参数的分析进一步确认部分成分.

香气成分相对含量的检测:通过峰面积归一化定量,香气成分峰面积除以总峰面积得到各香气成分的相对含量[9-10].

采用ChromaTOF软件进行解卷积、峰识别、化合物鉴定[11];采用SPSS 22.0、SIMCA-P 14.1软件进行主成分分析[12-13].

2 结果与分析

2.1 新品系“606”加工过程中主要挥发性成分的类型

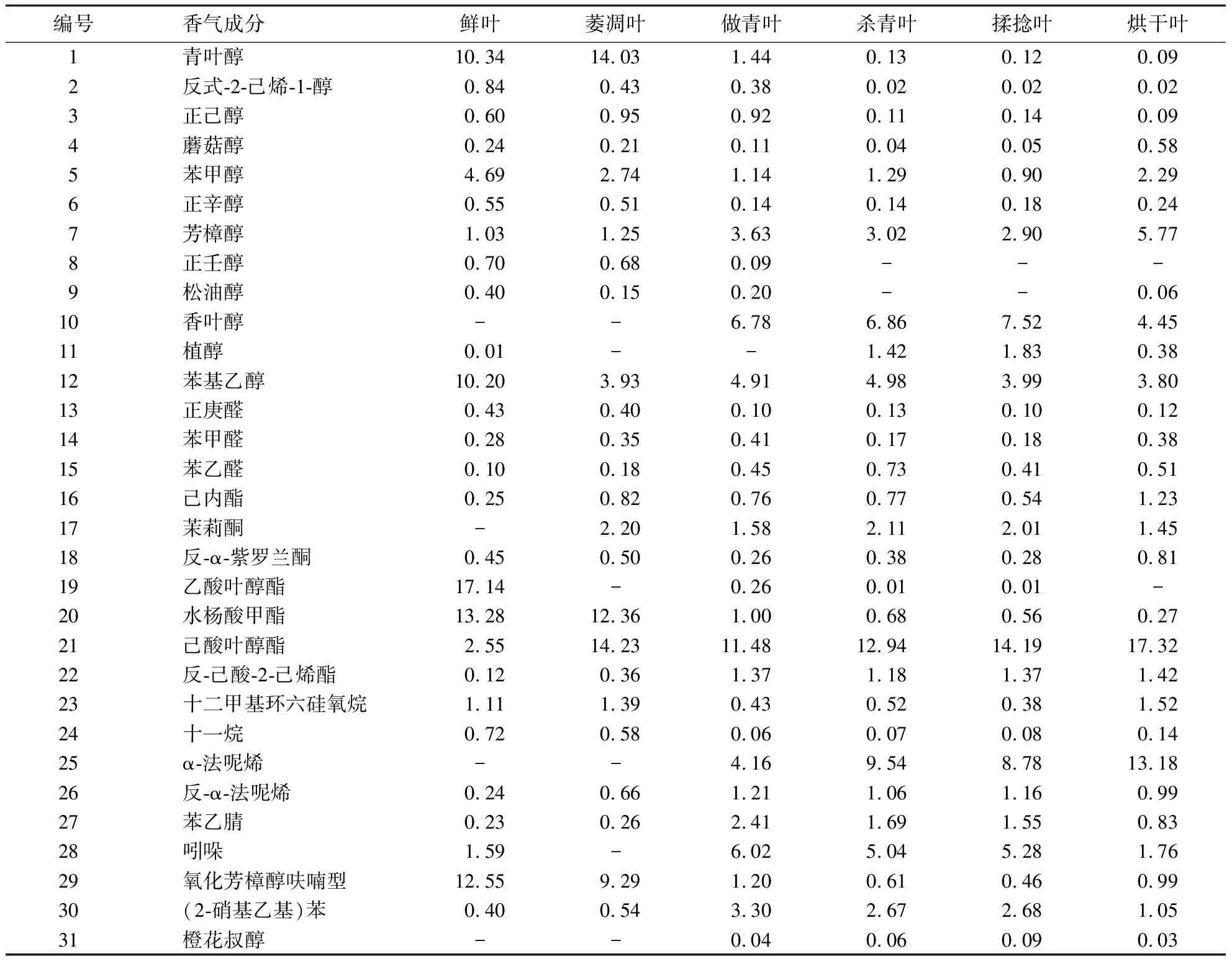

从新品系“606”加工过程中6个样品鉴定出的挥发性成分有醇类、酮类、醛类、酯类化合物及碳氢化合物、杂氧化合物、含氮化合物等7种类型,其挥发性成分及其含量如表1所示.在鲜叶、萎凋叶中,挥发性成分较少,香叶醇、茉莉酮、α-法呢烯、橙花叔醇、吲哚等重要成分主要在做青阶段生成并增加.从图1可知,6个样品的挥发性成分在组成上存在一致性,酯类、醇类化合物的含量最高,是新品系“606”加工过程中主要挥发性成分的类型.

表1 新品系“606”加工过程中主要挥发性成分及相对含量1)Table 1 Main volatile components and relative contents during the processing of new line “606” %

1)-表示未检测到该物质.

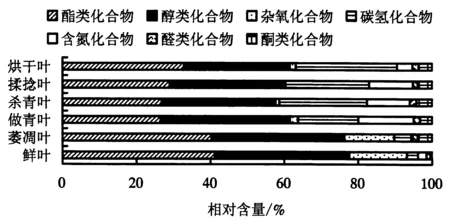

图1 新品系“606”加工过程中挥发性成分类型的比例Fig.1 Proportions of different volatile compounds during the processing of new line “606”

对新品系“606”加工过程中挥发性成分的种类进行归类分析的结果(图1)表明:鲜叶中含量最高的是酯类化合物,但成分数量最多的是醇类化合物,有11种(表1);萎凋叶中,除碳氢化合物、酮类化合物、醛类化合物的相对含量有所增加外,其他类型均呈下降趋势;做青叶中的挥发性成分最多(达30种),其酯类化合物、醇类化合物、杂氧化合物的相对含量大幅下降,而碳氢化合物、含氮化合物显著提高;杀青、揉捻后,醇类化合物、酮类化合物、含氮化合物的相对含量缓慢下降,酯类化合物、杂氧化合物、碳氢化合物的相对含量呈小幅增加的趋势.

新品系“606”加工过程中,酯类化合物、醇类化合物、杂氧化合物的相对含量主要呈下降趋势,烘干叶较鲜叶减少39%~92%;碳氢化合物、含氮化合物、醛类化合物、酮类化合物呈上升趋势,烘干叶较鲜叶增加20%~85%,其中,酯类化合物中己酸叶醇酯的相对含量较鲜叶增加了85.28%,醇类化合物中芳樟醇的相对含量增加了82.15%,碳氢化合物中α-法呢烯的相对含量增加了68.44%.上述物质的变化可能对新品系“606”的香气品质起重要作用.

2.2 新品系“606”加工过程中主要挥发性成分主成分分析

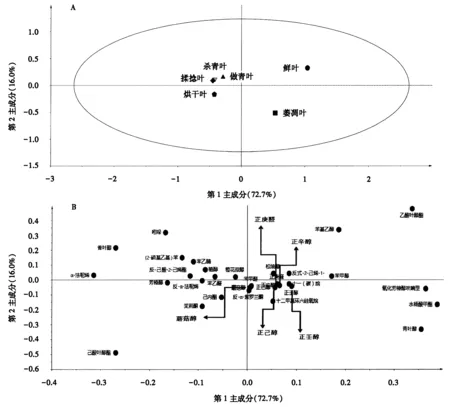

采用SIMCA-P 14.1软件对新品系“606” 加工过程中的6个样品及其主要挥发性成分进行主成分分析,结果如图2所示.

A:得分图;B:载荷图.图2 新品系“606”加工过程中挥发性成分主成分分析的得分图和载荷图Fig.2 Principal component score map and load map during the processing of new line “606”

以新品系“606”加工过程中6个样品的主要挥发性成分在第1、2主成分上的得分作图,得到6个样品的二维散点分布图(图2A).图2A显示,6个样品在第1、2主成分空间上的分布呈规律性分散(第1主成分贡献率为72.7%,第2主成分贡献率为16.0%),各样品具有相对独立的空间.鲜叶位于图2A的右上部,萎凋叶位于图2A的右下部,做青叶、杀青叶、揉捻叶位于图2A的左上部,烘干叶位于图2A的左下部.由此说明,不同工艺样品挥发性成分的相对含量区别明显,主成分分析能显著区分新品系“606”各加工工艺的样品.

图2B为载荷图,是新品系“606” 加工过程中6个样品31种主要香气成分以第1主成分为横坐标,第2主成分为纵坐标作图所得,显示主要挥发性成分的分布情况,其分布情况与得分图(图2A)中样品点的分布和位置对应.样品与挥发性成分的距离越近表示关系越密切[14].由图2B、表1可知:鲜叶的挥发性成分主要有乙酸叶醇酯、苯基乙醇、松油醇、反式-2-己烯-1-醇、苯甲醇;萎凋叶的挥发性成分主要有青叶醇、水杨酸甲酯、氧化芳樟醇呋喃型;做青叶、杀青叶、揉捻叶的挥发性成分主要有α-法呢烯、香叶醇、吲哚、芳樟醇;烘干叶的挥发性成分主要有己酸叶醇酯、芳樟醇、茉莉酮.主成分分析能显著区分新品系“606” 加工过程中的各加工工艺样品及其相对应的主要挥发性成分.

2.3 新品系“606”加工过程中主要挥发性成分的变化趋势

采用SPSS 22.0软件对新品系“606”加工过程中6个样品的挥发性成分进行主成分分析,得到2个主成分因子,2个主成分累计方差贡献率为90.718%,表明2个主成分基本包含了全部变量的基本信息,能够代表最初的31种香气成分来分析新品系“606” 加工过程中香气的变化规律.其中,影响第1主成分的挥发性成分主要有己酸叶醇酯、α-法呢烯、香叶醇、苯基乙醇、吲哚、芳樟醇;影响第2主成分的挥发性成分主要有水杨酸甲酯、氧化芳樟醇呋喃型、青叶醇、乙酸叶醇酯.

对新品系“606”加工过程中主要挥发性成分的变化趋势进行分析,结果如图3所示.

图3 新品系“606”加工过程中主要挥发性成分的变化趋势Fig.3 Variations in the major volatiles during the processing of new line “606”

图3显示:青叶醇、氧化芳樟醇呋喃型、乙酸叶醇酯、水杨酸甲酯的含量随着加工进程不断下降,除了乙酸叶醇酯的含量在萎凋后急剧下降外,青叶醇、氧化芳樟醇呋喃型、水杨酸甲酯的含量均在做青环节大幅下降;苯基乙醇的含量在整个加工过程中呈先下降后升高再降低的趋势;吲哚、香叶醇、己酸叶醇酯、α-法呢烯、芳樟醇的含量在加工过程中呈整体上升的趋势,其中,吲哚、香叶醇、芳樟醇的含量在做青环节达到最高点,α-法呢烯含量在杀青环节达到顶峰,己酸叶醇酯含量在揉捻环节达到最高点.

3 讨论

新品系“606”鲜叶的挥发性成分主要有乙酸叶醇酯、苯基乙醇、松油醇、反式-2-己烯-1-醇、苯甲醇.其中,乙酸叶醇酯具有强烈的青草、青叶和青果香气;苯基乙醇具有微弱的玫瑰香气;松油醇具有树木的香气;苯甲醇具有微弱的蜜甜水果香气.萎凋叶的挥发性成分主要有青叶醇、水杨酸甲酯、氧化芳樟醇呋喃型.其中,青叶醇有青叶香气;水杨酸甲酯具有冬青油的香气.做青叶、杀青叶、揉捻叶的挥发性成分主要有α-法呢烯、香叶醇、吲哚、芳樟醇.其中,α-法呢烯有清香、草香、木香;香叶醇有玫瑰香气;吲哚高浓度时有强烈的不愉快臭气,稀释后呈橙子和茉莉花香.烘干叶的挥发性成分主要有己酸叶醇酯、芳樟醇、茉莉酮.其中,己酸叶醇酯具有清香和强烈的扩散性能的果香;芳樟醇有百合花或玉兰花的香气,是茶叶中含量较高的香气物质之一;茉莉酮有强烈而愉快的茉莉花香[15-21].综上,新品系“606” 加工过程中挥发性成分的变化规律可能是青草气缓慢转化为清香和花果香的过程.本试验分析了新品系“606”加工过程中挥发性成分的变化,在今后的研究中,可结合气相色谱—闻香器(GC-O)技术,进一步确认挥发性成分的香气特征及阈值.

茶树品种黄旦属小乔木型、中叶类、早芽种,叶色黄绿具光泽.该品种制成的乌龙茶,其香气馥郁芬芳,有“透天香”的美誉,滋味醇厚甘爽.胡海涛等[22]研究表明,6-甲基-5-庚烯-2-酮、法呢烯、橙花叔醇、植醇、(顺)己酸-3-己烯酯 、(顺)3,7-2甲基-1,3,6-辛三烯是黄金桂的主要特征香气成分;苗爱清等[23]研究表明,黄旦鲜叶的关键赋香物质为橙花叔醇;陈荣冰等[24]研究表明,黄旦的主要香气成分为橙花叔醇、香叶醇、α-法呢烯、(Z)-3-已烯基苯甲酸酯、茉莉内酯、β-紫罗酮+(Z)茉莉酮;施梦南[25]研究表明,黄旦的主要香气物质成分为橙花叔醇、2,6-二叔丁基对甲酚、植醇、吲哚、α-法呢烯、苯乙醇、茉莉酸甲酯等.综上可知,新品系“606”作为黄旦的后代,两者的主要挥发性成分均为醇类、酯类化合物,都具有α-法呢烯、香叶醇、苯基乙醇、吲哚等,具备花果香的挥发性成分,但两者的具体成分又有所差异:新品系“606”中的橙花叔醇(具花香)含量较低,其特征成分己酸叶醇酯(具清果香)在黄旦中较少检测出,且新品系“606”具清果香型的酯类化合物含量(19.01%)较黄旦(10.45%)高[26],这些差异可能是新品系“606”独有的品种特征.因此,由新品系“606”和黄旦加工的乌龙茶,两者主要挥发性成分上的差异构成了其各自的品种特征风味.

4 小结

新品系“606”乌龙茶外形乌褐油润,滋味醇爽回甘,香气成分是其最重要的风味物质之一,是评判茶叶品质的重要因素.本试验从新品系“606” 加工过程中6个样品鉴定出的主要挥发性成分有31种,分属于醇类、酮类、醛类、酯类化合物及碳氢化合物、杂氧化合物、含氮化合物等7种类型,其中,酯类、醇类化合物是主要挥发性成分类型,这与传统的乌龙茶特征挥发性成分[27-31]一致.

对新品系“606” 加工过程中6个样品的挥发性成分进行主成分分析的结果显示,影响2个主成分的挥发性成分有己酸叶醇酯、α-法呢烯、香叶醇、苯基乙醇、吲哚、芳樟醇、水杨酸甲酯、氧化芳樟醇呋喃型、青叶醇、乙酸叶醇酯,这些成分是新品系“606”加工过程中主要挥发性成分的贡献物质,也可能是其特征性成分.