基于MSPA分析方法的市域尺度绿色网络体系构建路径优化研究

——以招远市为例

2019-12-04木皓可张云路汤大为

高 宇,木皓可,张云路,*,田 野,汤大为,李 雄

1 北京林业大学园林学院, 北京 100083 2 中国科学院遥感与数字地球研究所,遥感科学国家重点实验室, 北京 100101

当前,由于城镇化进程的不断推进和城市人口的持续增长,越来越多的市域自然资源和土地空间被城市建设用地的扩张所蚕食,随之而来的生态破坏和环境问题也对市域生态系统的稳定带来了巨大的冲击[1-2],造成了城市及周边自然生态环境恶化、大型自然斑块破碎消失、区域生态系统自我恢复能力降低等难以逆转的后果[3-5]。最后也势必将影响到市域空间内各个城镇的发展质量和居民生态安全。因此,如何科学合理的从更为广域的市域视角构建有机的绿色空间,以实现城市生态系统与自然生态系统之间的有机能量流通、完善市域生态系统的整体稳定、缓解城市环境的恶化已迫在眉睫。

1 市域绿色空间规划面临的困境

1.1 规划维度的局限性

在传统城市绿地系统规划中,将主要的任务分割为“城市各类园林绿地建设” 和“市域大环境绿化的空间布局”两个空间层次。然而,在实践过程中规划的优先度以及工作重点往往会停留在片面孤立的中心城区中,市域大环境则大多仅作为建成区绿色空间的“补充部分”。如此构建而来的市域绿色空间并非是保护或修复市域层面的宏观生态环境,而仅是聚焦于中心城区以及其辐射范围内现有的部分景观要素,通过进行简单的保护控制,以实现绿色空间的控制或开发。可以说,当前市域绿色空间体系构建整体上缺乏从全域视角出发,联系中心城区及周边市域更为广域自然基底以构建全域绿色空间格局的宏观战略布局[6]。

1.2 规划成果的主观性

随着地理信息技术的逐渐成熟,其在城市绿地的监测、研究、模拟、评价、规划等方面都能提供为绿色空间构建提供更为科学、理性的支撑[7-8],众多国内外学者也在这一基础之上对市域绿地规划进行了很多值得借鉴的尝试及研究。但是,由于现有理论框架大多存在数据要求较高、运行流程较复杂、与传统规划之间难以结合等问题,由此导致了在现阶段市域绿地空间规划中规划师仍然以自己的实践经验进行主观判断从而形成规划内容。规划成果通过规划师形态美观的点、线要素来构建,这在规划实践之中并不少见。盲目的塑造“空间结构”不仅会对未来方案实际落地造成困惑,也会给场地本底资源的挖掘带来困难,更有甚者将会对场地的可持续发展带来不可逆转的破坏。面对日益复杂的市域生态系统,依靠主观判定形成的决策显然已经难以从当下错综复杂的问题之中寻求出科学、客观、理性的复合型规划路径。

1.3 规划布局的被动性

市域绿色空间由于受到其之上的上位规划以及各类专项规划的限制,一直以来都遵循至上而下的规划布局,这也直接导致了绿色空间结构的零散与破碎。现有的多数市域绿地规划实践中,对于绿色空间构建一般是在现状基础上,选择上位规划所确定的大型或重要斑块以及现有网络结构,以保护为基准,构建空间体系,从而实现绿色空间的连接。但是,在实践过程中不难发现,这种强调静态保护的构建思路虽然在一定程度上对现有的景观斑块资源保护做出了一定贡献,但是难以实现场地整体生态网络的动态发展、难以与其他具有时间属性的阶段性规划成果相协调、难以为决策者提供较为明确的空间发展指引,见缝插针的绿色空间布局与当前日益恶化亟待改善的市域生态环境已出现了明显的脱节,这也使其科学性以及实践意义大打折扣[9-10]。

2 研究地区与研究方法

显而易见,目前进行的市域城市绿地系统规划忽视了快速城市化建设与市域生态系统的动态联系,已经难以为当今城镇化高速发展下的市域生态资源保护与建设提供有效的指导[11-12]。为了解决这个问题,我们有必要去探索更为广域范围内城市建成区与周边自然环境之间不断变化的生态过程之间的关系,并通过科学的体系框架,为自然与城市之间建立有机的联系,以求更加合理的进行市域范围内的绿地系统生态结构布控。本次研究我们以景观破碎度较高的发展中城市招远为例,对其绿色网络体系构建及优化进行了研究。

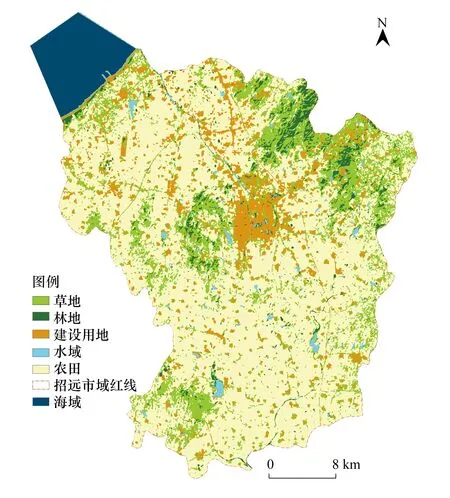

图1 研究区土地利用现状Fig.1 Status of landuse in the study area

2.1 研究区概况

招远位于山东省烟台市西部地区,地貌类型自西向东分别由海域向平原、丘陵过渡,是山东半岛典型的临海盆地城市,市域生态资源较为丰富,生态基底条件优良。但是,由于招远市长期以来矿产资源开发引起的环境污染,以及城镇化过程中对自然格局带来的破坏,导致了招远市当前的市域自然生态斑块分布极为破碎,生态环境日益恶化。如何合理利用良好的自然山水格局,通过空间格局的规划引导实现绿色网络体系的完善与构建,以实现招远市域范围内生态网络体系的修复性发展就显得尤为重要。

2.2 数据来源与预处理

本研究主要采用Landsat 8 OLI_TIRS 卫星数字产品2017年8月的卫星影像(数据源自:地理空间数据云,分辨率30 m×30 m)。首先,使用ENVI 5.2软件对遥感影像进行辐射定标、大气校正、波段融合、裁剪等预处理。其次,由于研究区域较大,过小的图件像元在增加计算量的同时并不能为研究结果提升精度,本研究经过多次最邻近法对数据进行重采样后,发现分类栅格大小为15 m×15 m的图件能够较好的保留研究区内重要景观斑块。然后,基于ENVI 5.2监督分类中的最大似然法进行要素提取,并基于前期采集的各类重要斑块要素实测点以及高精度航拍数据补充的观测点共计150个通过混淆矩阵对解译数据进行精度验证,总体精度达到93.66%,证明该数据基本能够满足研究精度。最终,将数据导入ArcGIS 10.4,将坐标系改为WGS_1984和UTM投影,完成基本图件的制作(图1)。

2.3 研究方法

2.3.1形态学空间格局分析(MSPA) 方法的应用优势与前景

基于传统绿色基础设施理论的MSPA方法近年来在生态网络规划领域内逐渐开始受到重视。与传统研究方法不同的是,MSPA并非是通过粗提取特质性景观要素以构建网络中心及连接廊道进行分析,而是基于腐蚀、膨胀、开运算、闭运算等数学形态学原理对栅格图像的空间格局进行度量、识别和分割处理研究区域内的景观要素图像,从而得出像元层面的精确景观构成以及景观结构[13-15],其优势主要在于:

图2 基于MSPA的景观要素类型图Fig.2 MSPA-based landscape feature type map

1)MSPA具有较强空间尺度兼容性,便于不同尺度规划相协调。其所包含的景观要素在空间上只体现为不同尺度的二维像元,这就为该方法实现不同尺度之间景观要素的协调以及体系共建提供了科学的依据,使得该方法十分适宜作为拓补、完善和指导参与到传统的市域绿色空间规划之中。并为绿色空间规划与各尺度规划衔接和相互协调提供了可能[16-17];2)MSPA景观要素生态涵义明确,便于实现规划指引。得益于MSPA方法像元级别的分析,在绿色基础设施理论基础上将景观要素网络中心以及连接廊道进一步优化为了7类要素:核心区、岛状斑块、边缘、穿孔、连接桥、环、分支,并就其小项的生态涵义进行细分,对不同景观要素的功能以及特性进行了归纳总结,其对绿地系统空间布局指导的现实意义得以强化[18-20];3)基于MSPA方法所得的结果便于实现斑块重要度评估。近年实践中邱瑶[21]、许峰[22]、卫锦明[23]等学者基于MSPA对景观要素的提取,通过对不同景观斑块于整体生态结构中的结构性以及连通性指数评价,实现了景观斑块在“二维”空间结构基础上更为立体直观的“三维”体系,对不同景观斑块以及潜力廊道对整体格局的贡献度进行度量,从而实现了生态网络体系中斑块重要度的评估。这一实践方法进一步明晰了绿色空间构建过程中的工作重点以及关键点,并且为绿色空间构建的提供了支撑,为生态建设实现动态发展与协调提供了方向;4)MSPA方法具有较强可操作性,研究的数据仅需要将自然生态要素(即林地、湿地等)与其他用地类型进行区别的二值化图像[16],其过程仅依赖于土地利用数据,在为生态源地和生态廊道科学选取提供了一种较为便捷普适方法的同时,使其具备了与规划实践及决策管控接轨的可能。

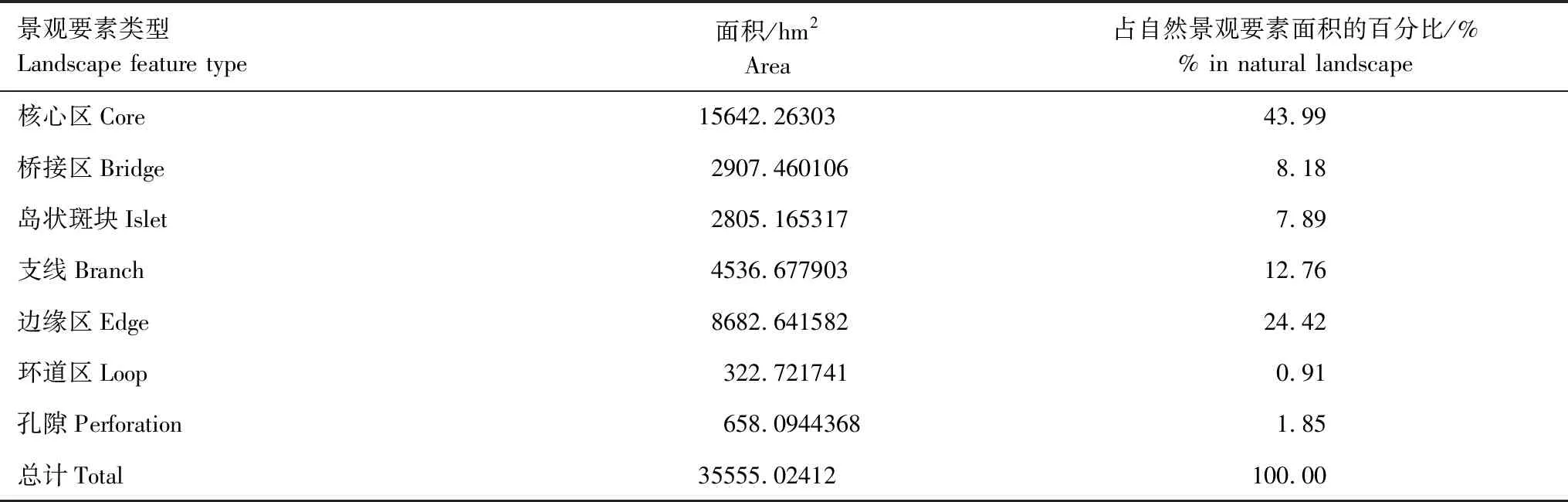

2.3.2基于MSPA方法的景观要素识别

基于研究区遥感解译出的地貌类型图,辨识并提取出以林地、草地、水体构成的自然要素作为 MSPA 分析的要素。并将数据转换为TIFF格式的二值栅格文件;在此基础之上,通过GuidosToolbox软件,采用八邻域分析方法对研究区域进行MSPA分析,最终识别出互不重叠的七类景观要素 (图2,表1)[19]。

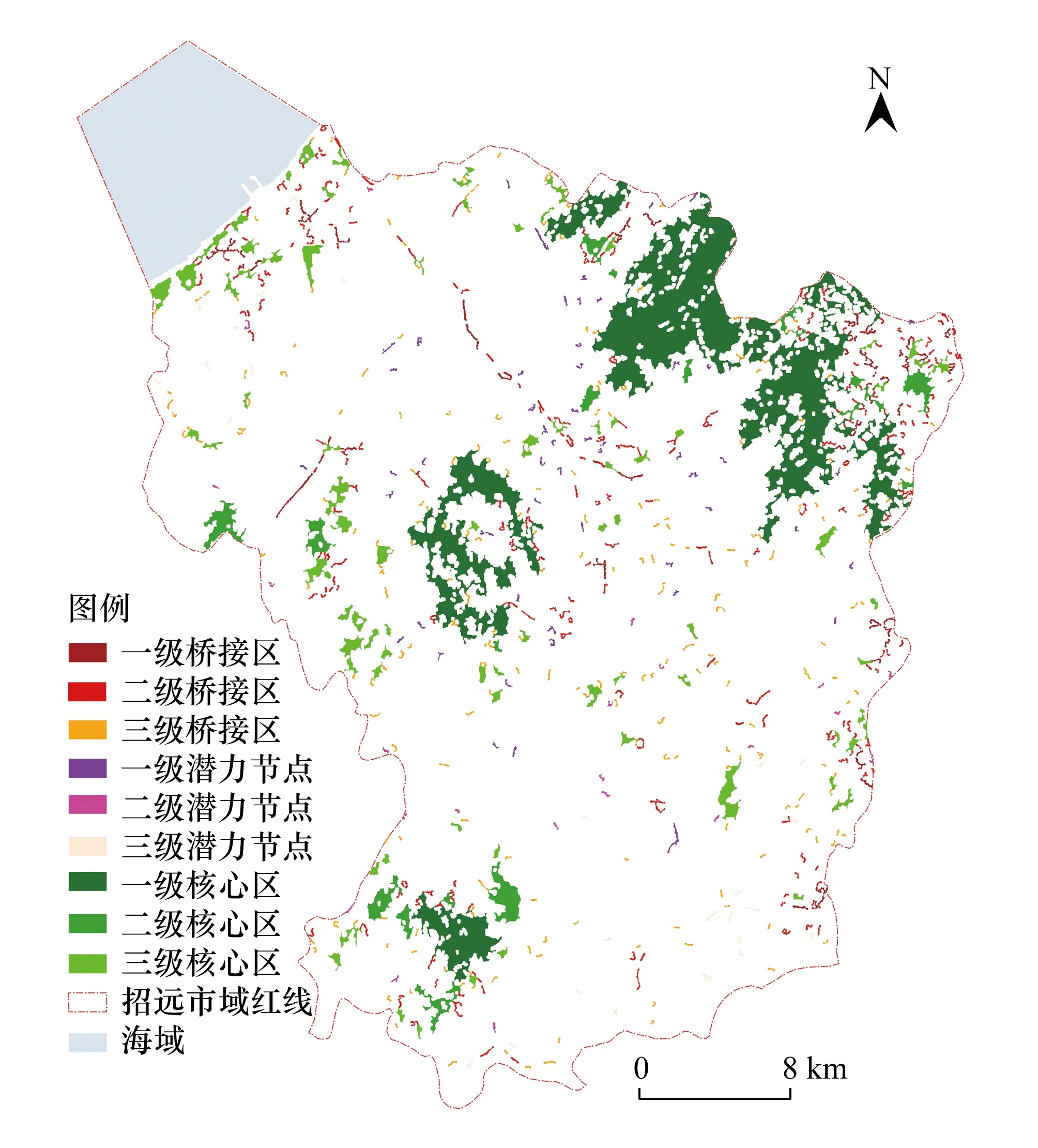

2.3.3基于绿色网络的现状潜力斑块评价

景观斑块作为景观格局的基本组成单位,反映了系统内以及不同系统之间的相似性以及差异性,斑块的空间分布特征以及斑块自身的大小、形状等特性决定了生态系统的差异以及特征,对生态过程起到了调控作用[24-25]。由此,对现状斑块的各项属性进行分析统计可以为未来的绿色网络构建提供指导。

表1 不同景观要素面积及占比

图3 核心区、岛状斑块、桥接区分布图Fig.3 Classification map of core, bridge and islet

(1)

(2)

(3)

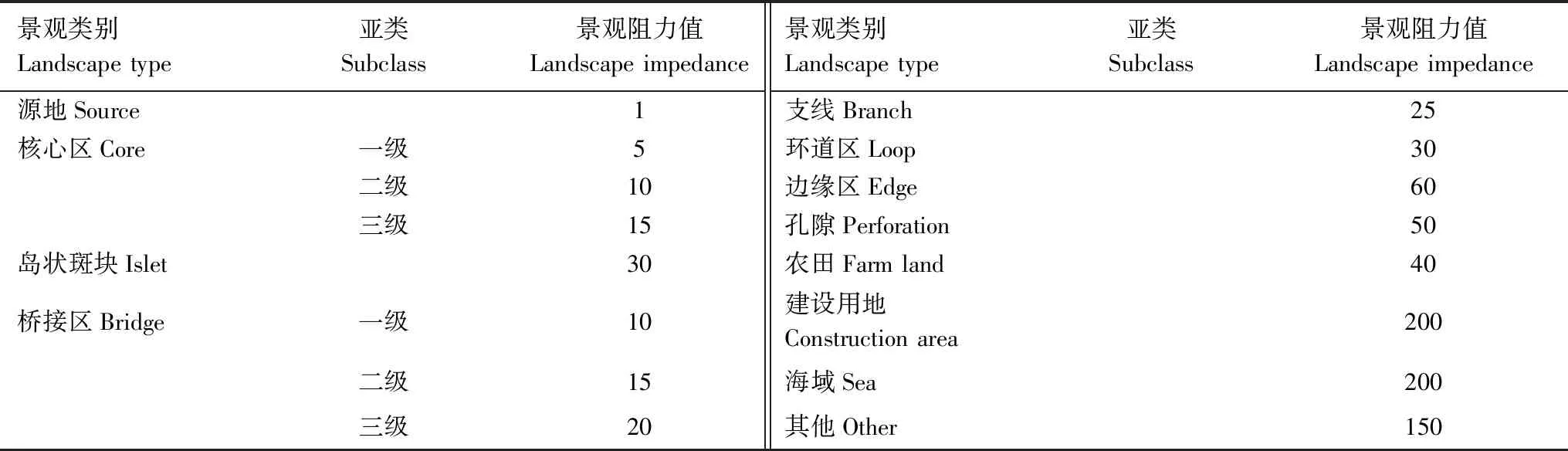

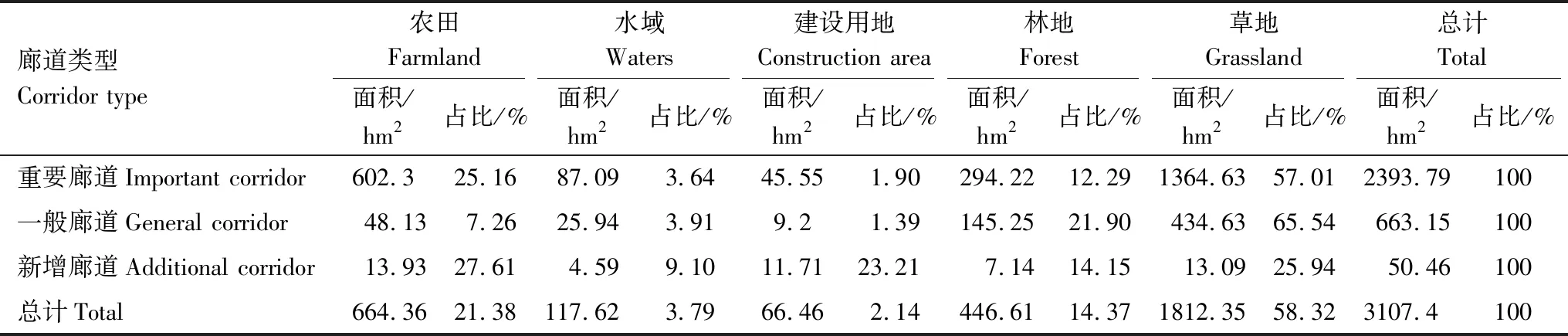

参照相关研究将斑块连通距离阈值设为500 m,连通的概率设为0.5,运用景观连通性分析软件 Conefor 2.6进行计算分析[26]。然后在根据结果分别对核心区和桥接区进行评价,并将核心区分为3个等级:一级核心区1≤dPC,二级核心区0.01 此外,本研究对具有一定生态效益但是缺乏连接的岛状斑块要素也进行了评价。岛状斑块由于面积较小,并且该研究最终的指导意义仅仅在于为具有生态效益的潜力斑块进行空间定位。在此,笔者仅将面积大于3公顷的岛状斑块进行了提取分析,以岛状斑块的几何重心相互距离作为影响因素,连通阈值设定为500[27],通过Conefor 2.6计算单个斑块在增补入绿色空间后对整体连通性的贡献度,最终依照斑块贡献度进行分级,一级潜力节点0.2≤dPC,二级潜力节点0.01 2.3.4现状潜力网络体系构建 最小路径方法可以为物种迁移与能量流通提供最佳路径[28]。本次研究在斑块潜力评价的基础上,基于最小路径理论,通过明晰研究区域内的生态源,构建消费阻力面,对研究区域内的潜力生态网络进行了模拟。 a.生态源构建 生态源即研究区域内具有较高生态效益的生态斑块,承载了场地内绝大多数的生物栖息地以及能量转移、汇聚等生态过程的关键区域。与传统研究中对生态源主观、静态的提取不同,本次研究在将核心区斑块作为生态源基础的同时,对面积大于3公顷的岛状斑块进行了提取,最终将其作为生态源发展的空间补充与核心区共同构成本次研究的源地。 b.潜力生态网络构建 潜力生态网络的构建中,根据现状不同景观要素对物种迁移的阻力大小,对消费阻力面进行了赋值(表2);然后,借助ArcGIS 10.4的Spatial Analyst距离分析工具中的成本连通性工具,利用构建的消费面和生态源地生成由源斑块到目标斑块的最小路径,由此生成了由 216 条潜力廊道组成的生态网络(图4) ,并且基于Conefor 2.6中的Link Removal分析,以每一条潜力廊道移除后对整体生态网络的连通度指数变化为依据进行了重要性分析,从而科学的判定了生态廊道的重要性(dPC<0)。将dPC≤-0.2的作为重要廊道,其他作为一般廊道,由此得出基于增补潜力斑块的研究区潜力生态网络。 表2 不同景观类型的阻力值 此外,核密度分析可以在一定程度上反映事物向邻域发展的趋势,基于潜力生态网络的核密度分析可以较为直观的观察研究区域潜力生态网络格局的未来发展动向,为确定生态提升关键点提供指引。本次研究中笔者借助ArcGIS 10.4对潜力生态网络进行了核密度分析,并通过自然间断点分级法 (Jenks)对其分级,将N(核密度)<0.38的区域定义为核密度较低区域,0.38≤N<0.82的区域定义为核密度一般区域,0.82≤N的区域定义为核密度较高区域,最终得到研究区域内的廊道核密度分布(图4)。 2.3.5生态源重要度明晰 绿色网络结构中的生态源在整个生态过程中并不一定都扮演同样的角色,了解其生态过程,可以为网络体系实践中现状的重要斑块保护以及远期的绿色网络发展指引带来便利。根据相关研究[28-29],中介中心性度量(Ki,公式4)可以对完整生态网络中不同斑块进行角色界定。式中,Ki反映了斑块i在整个生态网络中的重要性(其中Ki越接近1说明其在生态过程中的重要性越大),dPCconnector量化了斑块i在整体生态网络中对于维持整体有效连接的重要度,dBC(PC)则是量化了在完整的景观扩散过程中通过i的最大通量。(相关指数的计算公式来源:Conefor 2.6 用户指导手册) (4) 基于此,首先笔者借助Conefor 2.6软件对研究区域潜力生态网络中的生态源进行通量指数计算,将0 如图4所示,场地内的一二级保护栖息地多分布于潜力廊道核密度较高的区域,与周边的潜力廊道之间有较好的连接关系,为创造区域整体生态稳定提供了基础;而潜力廊道核密度较低区域中则大多分布生态踏脚石,其间少有动物栖息地分布,导致了迁徙廊道过长,降低了潜力廊道的生态效益。因此在后续的体系构建中,应将增补生态关键点作为重点任务,通过提升潜力节点生态质量营造型栖息地,以实现研究区域整体的生态网络完善;此外,在图4中不难发现,研究区内的一、二级潜力节点主要散布于一级、二级保护栖息地周边,离散程度较低,并且之间大多有廊道进行有效连接,证明有相当的稳定性以及优化提升的可行性。由此,笔者将本次研究中作为生态踏脚石并且分布于核密度较低区域的一级潜力节点定义为整体生态网络发展中的关键点,对研究区域内的生态网络优化进行了模拟。 根据条件筛选,最终确定了13个踏脚石节点作为生态质量提升的关键点,在此基础上,笔者借助ArcGIS 10.4成本连通性工具以新增潜力斑块为源模拟构建了13条新增的潜力生态廊道,对网络结构进行了空间拓补(图5)。可以发现,新增的潜力廊道在空间上很大程度的实现了生态关键点与大型生态斑块之间的有效连接,为全域绿色网络体系的有机构建奠定了基础。并且,在潜力廊道的纵横联通中,生态空白区与大型生态斑块之间能量的流通也得到了实现,其间的生态孤岛也得以有效的融入了整体生态网络体系并为整体生态网络体系的优化与提升提供了补充。 图4 潜力生态网络体系Fig.4 Potential ecological network system 图5 招远市域绿色空间体系优化图Fig.5 Green space system planning map 在此基础之上,为了确保关键点能够切实实现生态质量的提升,笔者对13个关键点的用地情况的进一步分析,发现生态关键点景观要素构成主要可以分为以下两类:第一类是以湿地、水体为主的水域生态潜力斑块。针对该类型潜力斑块,我们旨在保护现状水体、湿地完整性为优先,主要策略是将设立湿地生态保护区对用地进行强制性开发限制,并对周边进行绿化恢复和生态基础设施建设;第二类是以现状林斑、草地为主要景观要素的林地、草地潜力斑块。该类型主要以恢复和修复为主,旨在通过划定生态恢复控制线,控制线内生态范围,以退耕还草、退草还林为基本构建思路,以乡土速生植物为苗木选择标准,通过丰富植被群落使得潜力节点生态稳定性得以完善。 为了保证潜力廊道构建的可实施性,笔者进一步对其景观要素组分进行了分析,并提出了合理疏通策略。由表3可见,草地(占比58%)、农田(占比21%)、林地(占比14%)三类景观要素是潜力廊道构成的主体,这在一定程度上印证了生态网络构成的可行性。此外,针对不同景观要素类型主导的潜力廊道,在构建过程也应该有所侧重:草地、林地为主的潜力廊道,应重点通过丰富的植被群落为廊道的生态稳定建立基础;以农田为主的潜力廊道,可借助农田防护绿地构建,进行适度的退耕还草、退草还林,以实现区域小环境的稳定以及潜力廊道的稳定;针对水域为主的潜力廊道,应通过种植构建沿线的“避风港”为廊道内物种迁移创造可能;此外,新增潜力廊道较高的建设用地占比主要是由于其与道路交叉所导致,实践中可采取就地补偿等协商机制就近对廊道进行补充连接,并通过植被构建近自然化的隔离带将人类活动所造成的影响降至最低。 表3 潜力廊道景观要素面积及占比 绿色网络体系的构建,可以增强整体景观格局的稳定性,为格局中的生物迁徙、能量交流提供可能,对整体生态环境结构的优化和保护具有重大意义。 本研究第一部分主要是基于MSPA方法实现现状潜力生态网络的明晰,主要过程有:1)通过MSPA方法对研究区域内的现状自然景观要素进行了提取,并以其各自的生态特性为依据,对维持连通性具有重要意义的核心区以及能够作为未来研究区域内绿色网络体系提升潜力节点的岛状斑块两者进行了基于PC指数的维持景观连通性重要度、贡献度分析,由此得出了生态网络的源地;2)对现状于廊道构建有重大意义的桥接区等景观要素的空间分布以及阻力情况的叠加分析形成研究区域内阻碍物种流通的消费阻力面;3)根据最小路径方法,以源地为基础构建了廊道体系,形成基于现状斑块的绿色网络体系。第二部分是针对现状的潜力生态网络,通过对现状潜力网络中的生态斑块质量进行定性定量的分析,以求为绿色网络的优化寻找方向并提出意见,其间主要过程有:1)依据潜力廊道的核密度空间分布对研究区域的生态网络发展趋势进行测度;2)借助中介中心性分析对现状潜力生态网络中的生态斑块进行角色界定,明确不同斑块的重要性以及生态内涵;3)筛选出分布于核密度较低区域内作为生态踏脚石的一级潜力节点作为关键点进行生态提升,并将其作为重要生态斑块对生态网络进行优化,最终为研究区内的生态网络格局完善优化提出了发展的方向和建设的意见。 本次研究的创新点在于:1)笔者在网络体系构建过程中通过对孤岛斑块重要度的筛选,为空间网络的未来发展确立了空间定位,避免了以往只注重现状重要斑块保护,不考虑网络体系发展的形而上性。2)与以往研究不同,本次笔者基于潜力节点对整体生态网络的联通贡献度分析、生态斑块生态过程界定的中介中心性分析以及潜力廊道核密度分析得出的生态空白域,最终从具有相当贡献度的一级潜力节点中选定了13个位于核密度较低区域内的踏脚石节点作为生态质量提升的关键点,较为科学的构建了可以通过贡献度、重要度以及区域绿色生态网络发展需求三大因素实现网络体系提升空间指引的体系构建流程。研究在为同类型城市实现生态恢复以及生态网络优化建设中具有较强的现实意义。 本研究中针对绿色网络体系优化的尝试仍然处于探索阶段,旨在探寻针对连通性破碎地区的绿色网络体系空间结构的优化流程以及空间指引。整个研究过程中,由于研究时长以及相关资料查阅的不足,仍存在以下不足:1)本研究中,通过潜力斑块构建源地优化绿色网络体系,虽然在空间上反应出了场地破碎斑块的连接和整合,但是由于分析过程中,潜力斑块的面积较之大型生态板块而言数量悬殊,并且在分析过程中其景观组分也没有进一步加以考虑,没有反映出不同斑块的特质性,由此得出的斑块重要度并不完全客观,只反应了潜力斑块空间位置的适宜性,而并非现状斑块的客观重要性。2)在整个研究过程中,笔者试图搭建一个完整反映绿色网络体系构建过程中各景观要素的空间落点、功能诉求、发展时序3个层面的综合开发斑块数据库,用以指导未来项目立项以及生态建设过程中的各类规划。但是由于研究时间限制,相关指标的交叉以及各项指标的占有权重等问题暂时还未得到解决。如此构建的数据库虽有一定的实践意义,但其信息表象仍然不准确,不能完整量化比较不同斑块之间三个维度的优劣,只能通过相对性评价进行决策,难以实现与非业内人士的交流。希望在未来规划实践中不断完善相关方法,为今后城市绿地建设与管理提供更加科学的决策方法。

3 市域绿色网络体系优化建议

3.1 增补关键点,改善网络连接的有效性

3.2 疏通生态廊道,保障网络连接的可行性

4 总结与讨论

4.1 总结

4.2 讨论