土地利用变化对生态系统服务的影响

——以张家口-承德地区为例

2019-12-04许丁雪何立环刘海江

许丁雪,吴 芳,何立环,刘海江,江 源,*

1 北京师范大学地表过程与资源生态国家重点实验室,北京 100875 2 北京师范大学地理科学学部,北京 100875 3 中国环境监测总站,北京 100012

张家口-承德地区(以下简称张承地区)位于北京市北部,山地和高原约占总面积的94%,由于其相对于首都北京的特殊地理位置,并具有较高的森林和草地覆盖率,该地区长期以来被视为北京生态安全保护屏障。2015年国家环境保护部和中国科学院修编了《全国生态功能区划》,张家口、承德部分地区以及北京北部山地等区域被划归为京津冀北部水源涵养功能区[1],进一步明确了该地区对于北京市乃至京津冀地区城市群的生态服务功能。因此,维持并加强其在水源涵养和土壤保持等方面的生态系统服务,对于保障京津冀一体化发展中的生态安全具有重要意义。

土地利用变化主要表现为土地利用类型、格局和强度的变化,直接或间接地对区域生态系统服务产生影响[2- 3]。为评估土地利用变化对生态系统服务影响,国内外学者应用多种方法开展研究,如USLE模型[4]、SWAT模型[5]和InVEST模型等,其中InVEST模型因其具有空间表达和综合性强等特点,近年来得到广泛应用。例如,Arunyawat和Shrestha[6]以及Leh等[7]分别对泰国旺通流域以及西非加纳和科特迪瓦的产水、土壤保持和碳储存等服务进行模拟。国内周彬等[8]、李屹峰等[9]和吴瑞等[10]分别对北京山区、密云水库流域和官厅水库流域的产水、土壤保持或水质净化服务进行评估,并比较各土地利用类型对生态系统服务的贡献,为改善城市生态环境提供了科学依据。另一方面,还有部分学者在地形梯度上对紫色土丘陵区曲水河小流域[11]、山地丘陵为主的乌江流域[12]的生态系统服务空间分布格局进行了分析,进一步推动和创新了山地丘陵区的生态系统服务研究。

为确保张承地区的生态服务功能,财政部从2009年开始通过财政转移支付对该地区部分县域实施生态补偿。2015年7月北京市和张家口市成功联合获得第24届冬季奥林匹克运动会的主办权,这既给区域社会经济发展带来机遇,也使张承地区面临着如何协调区域发展和生态保护的突出问题。鉴于全国生态功能区划将本地区划分为水源涵养和土壤保持重点生态功能区,本研究将采用2011和2015年的土地利用数据,对“十二五”期间张承地区的产水和土壤保持生态服务能力及其变化进行评估。考虑到本区山地和高原面积占比极高的特点,且已有研究生态系统服务在地形梯度上变化的趋势,同时冬奥会场馆的建设会加强对高海拔陡坡地段的开发,因此重点分析了土地利用和生态服务功能变化在不同海拔和坡度条件下的差异,一方面期望能够为国家的生态补偿资金绩效评估提供科学基础,另一方面也期望能够为生态功能区的生态服务绩效监管和区域土地利用空间管控提供数据和技术支撑。

1 研究区概况

张承地区包括张家口市和承德市,位于河北省北部,地处北纬39°18′—42°37′,东经113°50′—119°15′,总面积约7.6×104km2(图1)。张承地区属温带大陆性季风气候,雨热同期,四季分明,春季干燥多风,夏季降水集中,秋季凉爽少雨,冬季寒冷少雪。多年平均降水量为338—688 mm,多年平均气温为2—10℃。境内有大清河、潮白河、滦河、永定河、辽河和大凌河等主要水系。地势西北高、东南低,主要有坝上高原、冀北山地和冀西北黄土丘陵三个地貌单元。

图1 研究区域示意图Fig.1 The map of study area

2 研究方法

2.1 数据来源

气象数据来源于国家气象科学数据共享服务平台(http://data.cma.cn/site/index.html),选取张承地区内及其周围36个气象站点的气温和降水等数据;土壤数据来源于世界土壤数据库和ISRIC土壤栅格数据(http://isric.org/explore/soilgrids),主要有砂粒含量、粉粒含量、粘粒含量、有机质含量和容重;DEM数据来源于SRTM地形产品数据(http://www.cgiar-csi.org/);土地利用数据采用Landsat TM/ETM遥感影像,利用ENVI软件划分为耕地、乔木林地、灌木林地、草地、水域、建设用地和未利用地7大类,2011和2015年土地利用分类结果的解译精度分别为82.35%和85.88%。数据重采样为90 m,投影为WGS_1984_Albers。

2.2 产水服务估算

2.2.1评估模型

本研究选取InVEST 3.3.2版本中产水子模块定量评估张承地区的产水服务。产水模块核心算法是运用水量平衡法结合气候、地形和森林下垫面土地利用类型计算得出每个栅格的产水量。基于Budyko曲线和年降水量的计算公式如下:

式中,Y(x)为像元x的年产水量(mm),AET(x)为像元x的年实际蒸散发(mm),P(x)为像元x的年降水量(mm)。模型中输入的年降水量数据采用样条函数法空间插值得到,年参考蒸散发采用FAO- 56 Penman-Monteith公式[13]计算得到,植物可利用含水率为田间持水量与凋萎系数的差值[14- 15],利用DEM数据和ArcGIS水文分析模块提取集水区。

2.2.2模型参数的选择

Z值为表征降雨特征的季节性因子,多次调整Z值进行产水量模拟,当Z值取4.02时,模拟结果与《2011年河北省水资源公报》[16]中的张承地区水资源总量37.51×108m3最为接近,相对误差为0.07%。根据中国植被类型分布图,本研究区植被主要有针叶林、阔叶林、灌丛、草原和草甸等类型,结合实地调查并参考相关文献[17- 18]和InVEST模型使用手册中的研究结果,确定各土地利用类型的植被蒸散指数Kc(表1)。

表1 不同土地利用类型的植被蒸散指数Kc

对应模型属性表中选择的类型为耕地(Field crop),针叶林地(Forest closed conifer 41—60 yrs),其他乔木林地(Upland Forest open),灌木林地(Natural shrub),草地(Natural grassland),水域(Main channel non-vegetated),建设用地(Residential & Comm.),未利用地(Barren)

2.3 土壤保持服务估算

本研究选取InVEST 3.3.2版本中泥沙输移比子模块定量评估张承地区的土壤保持服务。土壤保持量为土壤潜在侵蚀量和实际侵蚀量的差值,计算公式[19]如下:

SCi=RKLSi-USLEi

RKLSi=Ri·Ki·LSi

USLEi=Ri·Ki·LSi·Ci·Pi

式中,SCi为年土壤保持量(t (hm2a)-1),RKLSi为年土壤潜在侵蚀量(t (hm2a)-1),USLEi为年土壤实际侵蚀量(t (hm2a)-1),Ri为降雨侵蚀力因子(MJ mm (hm2hr)-1),Ki为土壤可蚀性因子(t hm2hr (MJ hm2mm)-1),LSi为坡度-坡长因子,Ci为植被经营管理因子,Pi为土壤保持措施因子。利用Wischmeier公式[19]基于月降水量和年降水量计算降雨侵蚀力因子,运用反距离权重法对数据进行空间插值;利用EPIC模型[20]计算土壤可蚀性因子;植被经营管理因子和土壤保持措施因子根据本研究区特点参考InVEST模型使用手册中的研究结果(表2),模型模拟的张承地区土壤侵蚀面积与第一次全国水利普查[21- 22]数据29359.66 km2相近,相对误差为2.73%。

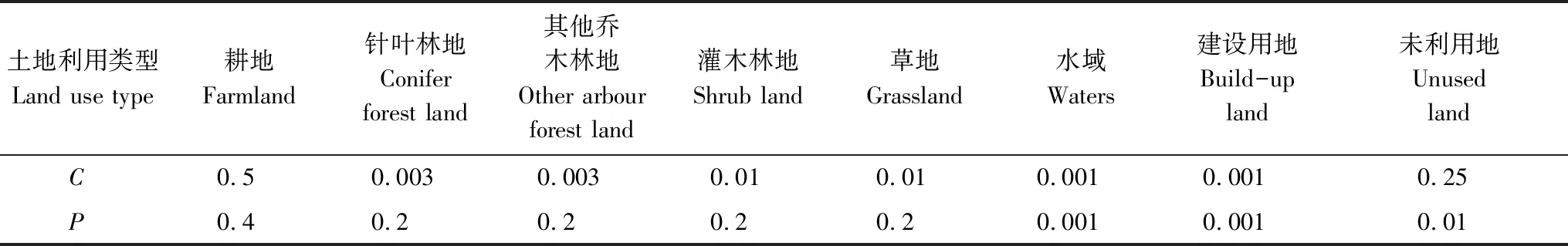

表2 不同土地利用类型的植被经营管理因子C和土壤保持措施因子参数P

土地利用类型选择同表1

2.4 土地利用与生态服务功能变化分析

本研究以刘纪远和布和敖斯尔提出的动态度指数[23]来表征各土地利用类型的变化幅度。坡度的提取运用ArcGIS 10.2表面分析模块下的slope工具,并划分为< 8°、8°—15°、15°—35°和> 35°四个梯度。海拔则划分为< 900 m、900—1500 m、1500—1800 m和> 1800 m四个梯度。2011年和2015年不同海拔或坡度下的各土地利用类型的面积、产水量和土壤保持量,采用地图代数模块下的栅格计算器运算,从而得到五年间土地利用与生态服务功能在地形梯度条件下的变化。

3 结果与分析

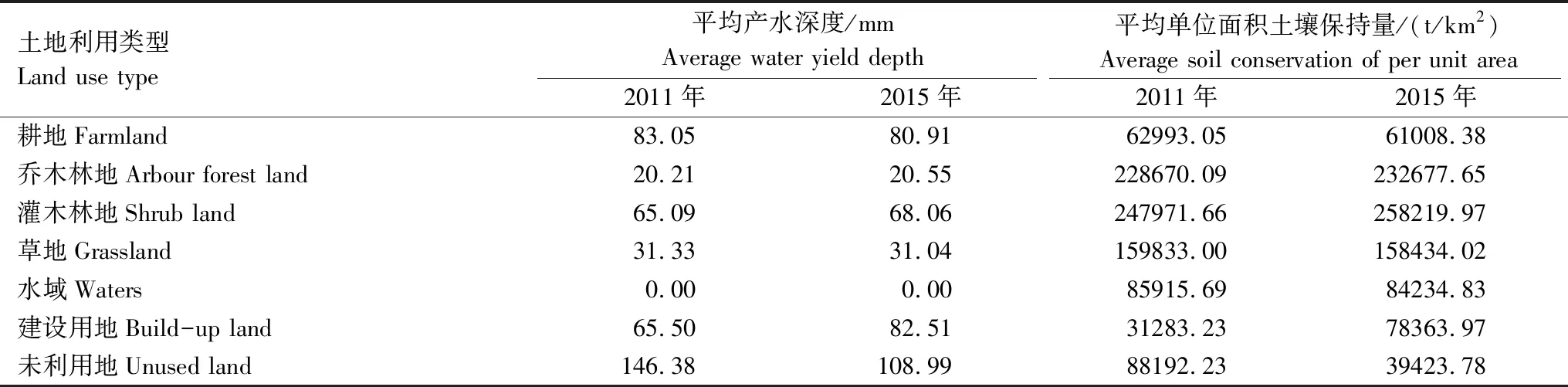

3.1 产水和土壤保持服务空间分布及变化

从图2中看出,张承地区高产水量和高土壤保持量区域基本相似,主要分布在冀北山地,该地区大部分区域年降水量大于400 mm,主要为缓坡丘陵地形,具有较高的产水和土壤保持能力。从表3中看出各土地利用类型的平均产水深度:未利用地>建设用地>耕地>灌木林地>草地>乔木林地>水域,各土地利用类型的平均单位面积土壤保持量:灌木林地>乔木林地>草地>水域>建设用地>耕地>未利用地。综合来看,在各生态用地类型中灌木林地的产水能力最高,草地次之,乔木林地仅位于第三位;就土壤保持能力而言,灌木林地仍然位居第一,其次为乔木林地,草地位于第三位;耕地和未利用地的产水优于土壤保持能力。

图2 产水和土壤保持服务空间分布Fig.2 The spatial distribution of water yield and soil conservation services

土地利用类型Land use type平均产水深度/mmAverage water yield depth平均单位面积土壤保持量/(t/km2)Average soil conservation of per unit area2011年2015年2011年2015年耕地Farmland83.0580.9162993.0561008.38乔木林地Arbour forest land20.2120.55228670.09232677.65灌木林地Shrub land65.0968.06247971.66258219.97草地Grassland31.3331.04159833.00158434.02水域Waters0.000.0085915.6984234.83建设用地Build-up land65.5082.5131283.2378363.97未利用地Unused land146.38108.9988192.2339423.78

整个“十二五”期间,张承地区产水量和土壤保持量均有所增加,产水量增加了32.16×106m3,增加的区域主要分布于张北县、隆化县以及宽城满族自治县;土壤保持量增加了17.69×106t,增加的地区主要分布于冀北山地地区,如怀来县、赤城县和兴隆县等。总体来看,张承地区约91.3%的区域土壤保持服务基本保持不变,产水服务相比而言变化较大,仅有88.3%的区域保持基本不变。

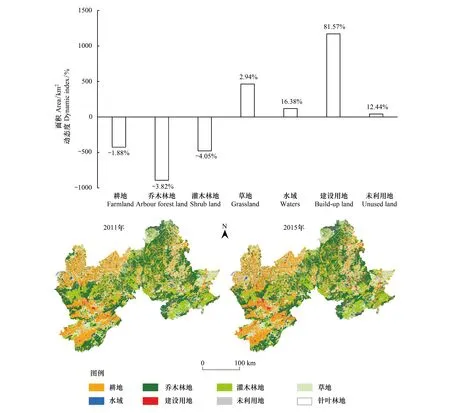

3.2 土地利用变化特点

张承地区2011—2015年耕地和乔木林地在土地利用结构中始终占据主导地位,占比总计超过50%。建设用地是增加率最高的土地利用类型。“十二五”期间减少面积最多的两个土地利用类型为乔木林地和灌木林地,减少面积分别为892.78 km2和477.02 km2,减少面积位居第三的是耕地,“十二五”期间减少了426.53 km2(图3)。草地、水域、建设用地和未利用地的面积均有不同程度的增加,其中建设用地变化幅度最大,增加了1171.49 km2,增长了81.57%;草地、未利用地和水域的面积分别增加464.55 km2、42.29 km2和118 km2,分别增长了2.94%、12.44%和16.38%。

图3 2011年和2015年土地利用类型图及各类型面积变化Fig.3 Land use maps in 2011 and 2015 and the changes in areas for different land use types

从空间上看,耕地向林地和草地转化的区域主要集中于坝上高原和冀北山地,如康保县、尚义县、张北县、赤城县和怀来县等区域;农田增加的区域主要集中在坝上高原和冀西北黄土丘陵交界处,转化面积较大的区域如张北县和尚义县等;新增建设用地主要分布于冀西北黄土丘陵和冀北山地,且张家口和承德市辖区城镇用地扩张最为突出。

3.3 不同海拔与坡度的土地利用与生态服务功能变化

3.3.1不同海拔的土地利用与生态服务功能变化特征

从土地利用类型在不同海拔地段的变化看,乔木林地在各海拔均有不同程度的减少,耕地的增加和灌木林地的减少主要发生在高海拔地段。高海拔地段建设用地有所增加,草地和未利用地有所减少。从产水量和土壤保持量在不同海拔地段的变化看,高海拔地段草地、耕地和建设用地产水量表现为增加,而未利用地、灌木林地和乔木林地则表现为减少,总体来看,产水服务在各海拔均表现为增加,在海拔900 m以上的地段,产水量的增加随海拔升高而减弱;耕地土壤保持量的增加和草地土壤保持量的减少主要发生在高海拔地段,总体来看,土壤保持服务在较低海拔有所增加,而在海拔1500 m以上的地段则有所减少(表4)。

表4 2011—2015年各海拔不同土地利用类型的面积、产水量和土壤保持量变化

3.3.2不同坡度的土地利用与生态服务功能变化特征

从土地利用类型在不同坡度的变化看,“十二五”期间乔木林地在各坡度均有不同程度的减少,耕地、灌木林地的增加主要发生在坡度较大地段,在坡度缓和地段则表现为有所减少。特别值得一提的是,建设用地成为35°以上地段增加面积比率最多的用地类型,水域面积虽然总量有所增加,但在坡度大于35°的区域面积有所减少。从产水量和土壤保持量在不同坡度的变化看,在坡度小于35°的地段耕地和建设用地的产水变化量最大,同时建设用地为35°以上地段产水增加量最多的用地类型,总体而言,产水增加量表现出随坡度变缓而增长的趋势;在坡度较大地段,草地和灌木林地的土壤保持量表现为增加,乔木林地则表现为有所减少,总体而言,土壤保持量在各个坡度等级均表现出不同程度的增加(表5)。

4 讨论

“十二五”期间,张承地区生态系统服务表现出产水和土壤保持总量增加的总体特征。从土地利用及其变化看,由灌丛和乔木林构成的生态用地总面积减少,建设用地迅速增加,这种土地利用变化的结果很可能是张承地区产水和土壤保持总量增加的主要原因。就产水而言,建设用地具有较强的产水能力[24- 26],该类型的增加弥补了其他类型损失的产水服务。另一方面值得注意的是,在海拔1800 m以上的较高海拔地段,耕地和建设用地成为两个增加面积最大的用地类型(表4),在坡度>35°的地段,不仅建设用地增加面积最大,同时水体面积呈现出减少的特点(表5)。

表5 2011—2015年各坡度不同土地利用类型的面积、产水量和土壤保持量变化

以上土地利用变化和区域生态系统服务变化分析,反映了近年来本地区发展冰雪运动产业对土地利用变化的影响,即在高海拔和大坡度地段发生了较大强度的建设用地增加现象,高海拔陡坡地段的建设用地增加伴随有水系面积的减少,显示水系源头溪流受到威胁的风险较大。而目前实施的冬奥会场馆建设和未来冰雪运动产业的规划,应该对溪流生境保护给予高度关注。此外也反映出未来张承地区的生态建设,不仅要关注区域发展导致的土地利用变化,还要关注在土地利用变化的情况下,如何协调好河流流量和水土保持这两个生态功能的关系。“十二五”期间张承地区高海拔地段产水量增加,而土壤保持量减少(表4),陡坡地段产水量和土壤保持量虽均表现为增加,但土壤保持量增加幅度极小(表5)。张承地区产水量的增加,有可能增长汛期洪水和水土流失的风险,尤其是高海拔地段产水增加的同时面临着土壤流失的威胁。这就意味着在区域发展建设的过程中,应权衡好各类生态服务功能。

从区域不同地类的生态系统服务能力来看,灌丛是产水和土壤保持服务均较高的生态用地类型,与乔木林相比,灌丛具有较低的蒸散发[27]与相当的土壤保持能力。乔木林地的土壤保持优于产水,草地与乔木林地相反。张承地区属半湿润和半干旱地区,并非所有生境都适宜乔木林的生长,但草地和灌丛在区内易形成高覆盖度用地。因此,生态服务能力的提高应首先考虑扩大灌丛面积;其次,可根据生态服务功能的主导需求或者均衡需求,合理选择扩大乔木林或草地用地类型,使该土地利用情景下的生态服务达到最优。

作为国家重点生态功能区,张承地区部分区域生态系统服务的提升仍任重道远。近年来,国家通过转移支付的补偿方式,鼓励重点生态功能区内的县区政府保护生态环境,同时也提出运用各项自然生态指标和环境状况指标,对实施转移支付的重点生态功能区县域进行绩效考评。2014年,张家口市和承德市所有区县被列入国家重点生态功能区的考核范围。从本文研究结果可以看出,区域开发建设的同时需权衡发展各类生态服务功能。因此,重点生态功能区在生态建设和生态服务功能提升的过程中,当土地利用难以均衡各类生态服务功能时,需要通过推动种植结构乃至产业结构升级、推行绿色经济等其他途径,提升重点生态功能区的生态服务功能。

5 结论

“十二五”期间,张承地区土壤保持量增长,主要体现了退耕还草的重要作用,而建设用地的快速增加,可能是导致产水量增长的主要原因。张家口地区的冰雪运动产业发展,导致土地利用变化表现出高海拔和陡坡区域建设用地增加明显、水体面积有所减少的特点,因此本地区在后期的冬奥会场馆建设和产业发展规划中,应对于水系源头溪流的保护给予高度关注。鉴于本地区灌木林地在产水服务和土壤保持服务方面的双高效益,建议在区域生态建设中,权衡好灌木林和乔木林建设的关系,不宜过度强调乔木林的建设。