女性主义视角下的中国近代歌曲研究*

——郑苏《女英雄和多变的爱人:中国近代歌曲中似是而非的女性身份》导读与翻译

2019-12-04导读翻译

郑 苏 著 孙 焱 导读、翻译

内容提要:郑苏《女英雄和多变的爱人:中国近代歌曲中似是而非的女性身份》一文于1997年发表于北美学界第一本专门致力于国际语境中女性历史研究的期刊《女性历史杂志》①,该文是最早运用女性主义视角和性别研究方法对中国近代歌曲进行分析研究的英文成果。本文通过对其导读和全文翻译,希望为中国女性主义音乐研究领域展现性别视角下有关近代学堂乐歌、群众歌曲、艺术歌曲和流行歌曲的早期研究案例。

一、引言

郑苏《女英雄和多变的爱人:中国近代歌曲中似是而非的女性身份》②于1997年发表于北美学界第一本专门致力于国际语境中女性历史研究的期刊《女性历史杂志》,该文是最早运用女性主义视角和性别研究方法对中国近代歌曲进行分析研究的英文文献。作为一位华裔美籍民族音乐学家,郑苏曾先后就读于中央音乐学院、纽约大学和威斯廉大学,受到了北美民族音乐学的专业学术训练。自她1993年任教于威斯廉大学音乐系至今,一直将研究领域和学术兴趣聚焦于中国音乐和亚裔音乐,如其代表著作《离散诉求:亚裔/华裔美国的音乐、跨国主义与文化政治》③、论文《文化替代中的音乐制造:华裔美国人的奥德赛》④等均体现了一位亚裔学者在国际语境中对自己原生国家民族的关注和思考。同时,女性主义和性别研究也是其从事了三十余年的研究领域,《女英雄和多变的爱人》《再定义“阴”与“阳”——中国音乐中性别主义政治的转换》⑤等都是英文学界最早对中国音乐进行性别视角分析的成果。对国内学术界,郑苏曾多次在各大高校举办相关学术讲座,她不仅是将女性主义、离散音乐、民族音乐学历史研究等国际学界的前沿理论和研究领域介绍进中国音乐学界的重要引荐人之一,也是长期致力于国际学界和中国学界沟通的重要学者。例如2013年中美富布莱特项目和上海高校音乐人类学E-研究院合作的跨国项目《中国当下非洲离散族群的音乐探索》(负责人:郑苏、洛秦),该项目组建了第一个关注当代社会剧烈变迁下中国非洲移民音乐的跨国研究团队,并围绕该主题先后在中央音乐学院、上海音乐学院等国内著名音乐学院和哈佛大学、威斯廉大学等世界名校举办学术讲座,这一项目不仅开辟了关于中国非洲音乐的新的研究议题,而且为国际学界和中国学界的相互交流和学术沟通作出了积极的努力。在这个课题中,跨国团队的性别身份对田野过程和结果带来的影响,以及性别身份背后的社会权力结构等问题都是郑苏引导团队成员进行田调反思的重要方面。⑥

郑苏早期的成果《女英雄和多变的爱人》一文以中国20世纪初至30年代末的学堂乐歌、群众歌曲、艺术歌曲和流行歌曲为研究对象,探讨这些歌曲中呈现出的多样而矛盾的女性形象,同时将其置于20世纪中国历史的性别分析语境中,思考歌曲中的女性身份如何折射出中国社会中的性别政治以及剧烈的社会文化变迁。性别视角为我们理解曾经熟悉的歌曲打开了新的窗口,让我们看到了女性在这些歌曲中得到的多样塑造,学堂乐歌中的女子,群众歌曲中的女英雄,艺术歌曲中的爱人,流行歌曲中的性幻想对象,这些被建构的女性通过男性规定的声音进行描绘和叙述,女性形象的反复无常体现了20世纪上半叶混杂的西方性别观念和中国固有性别意识形态的交织,也是特定历史阶段民族解放、新式教育、大众媒体、现代化进程等众多主题交错发生的生动缩影。

为了让更多学者了解这篇最早关于中国音乐性别研究的成果,本文提供《女英雄和多变的爱人》的全文翻译,在呈现译文之前,先简要介绍该文产生的历史语境。

二、历史语境

自20世纪70年代以来,西方文化理论中的女性主义思潮进入音乐学术界,由此女性主义音乐研究成为一个具有创造性、批判性和国际品格的研究领域。据美国学者考斯考夫(Ellen Koskoff)的划分,女性主义音乐研究可分为三个互有重叠的阶段:(1)20世纪70—90年代,是以女性为中心的研究,重点关心的是女性音乐的收集、记载、注解,为形成一个更为健康完整的世界音乐文化观点作出贡献;(2)20世纪80—90年代,是以社会性别为中心的研究,认为音乐的创作和表演是对现行社会性别体制的反映,音乐活动在不同程度上加强、维系、延续,或者挑战、改造、反抗甚至颠覆现行政治文化制度下的性别权力机制。(3)20世纪90年代至今,受到后现代女性主义研究、同性恋研究、文化和表演的研究、符号学、心理分析等理论的深刻影响,试图理解社会结构与音乐结构之间的联系。⑦女性主义音乐研究发展至今,已走过了由稚嫩到成熟、由犀利到平和、由单一女性学者为研究主体扩散至所有性别的学者共同参与的发展道路。

在20世纪末国际学界如火如荼的女性主义音乐研究中,对中国音乐进行性别审视的成果则十分稀少,郑苏作为长期致力于中国音乐和华裔/亚裔音乐研究的华裔学者,以敏锐的学术触角聚焦于中国音乐事项中的性别议题,《女英雄和多变的爱人》是国际学界针对中国近代歌曲进行性别分析的开拓性成果,也是国际学界女性主义音乐研究热潮阶段的产物,这一历史语境也可从《新格罗夫音乐与音乐家辞典》(2001)“Ethnomusicology”⑧词条中得知。这一词条的第四部分“当代理论问题”中叙述了20世纪之交国际学界热门的十个研究领域,其中“生理性别和社会性别”栖身之中。由此可知,作为国际学者的郑苏,一直在为中国音乐在国际学界的地位以及中国学者在国际学界的话语权进行努力,通过这篇文章,我们不仅能够重新理解性别视角下中国近代歌曲体现的新的内涵,更重要的是深切感受到一位华裔学者在强势的北美学术界对中国音乐矢志不渝的探索。

随着西方女性主义理论的影响,中国大陆的女性主义音乐研究于21世纪后逐渐有成果出现,至今约二十年的时间愈发得到学界关注,已有不少论文在引进和探讨西方女性主义音乐研究的经典理论方法和案例⑨,也有一些研究成果关注到少数民族仪式音乐⑩、传统戏曲⑪、流行歌曲⑫中凸显的性别议题,但围绕中国近代学堂乐歌、群众歌曲、专业歌曲和流行歌曲中女性角色的研究至今仍较为少见,仅有的一些成果多出现在文化史、文艺史、历史学界⑬而非音乐学界,且似乎并未关注到郑苏的早期成果。尽管郑苏《女英雄和多变的爱人》一文发表于三十余年前,但直到目前,笔者并没有发现在研究深度上超越该文的围绕中国近代歌曲性别分析的文献。因此,本文通过全文翻译,希望展现该文对近代中国歌曲包括近代学堂乐歌、群众歌曲、艺术歌曲和流行歌曲进行女性主义视角分析的探索,重新认识这篇在国际学界具有开拓性的有关中国音乐与性别研究的成果。

三、全文翻译

20世纪90年代前期,有关社会性别、女性以及女性在中国文化中的表征研究极其兴盛,这一领域汇集了一批具有开创性、拥有多学科和多国籍背景的人类学家。⑭笔者作为一个中国音乐史和民族音乐学者,一方面受到中国文化研究中多样的当代批评理论和方法的激发;另一方面又为音乐在该领域的忽略感到失落,因为音乐一直被儒家思想和当代共产主义作为政治权力的本质组成部分而传承。无独有偶,音乐学领域也是如此,历史上的实证主义方法一直聚焦于“伟大的男人”(男性欧洲作曲家)及其作品,直到20世纪80年代末女性主义批评和女性音乐传统的研究才出现,和文学领域相比,艺术中的女性主义研究已推后十几年。⑮音乐学家玛西亚·希特伦(Marcia Citron)指出,“塞西莉娅的开拓”⑯延迟出现的一个重要原因在于对音乐美学本质(尤其是“绝对音乐”——无表现内容的无文本音乐)的挑战,音乐学领域内外的学者围绕如何“定位仅仅作为声学现象的声音中的叙述内容”⑰展开争论。

尽管中国音乐研究领域也有相似的挑战,但并不能合理解释国内外女性主义视角下中国音乐研究的缺席。⑱中国音乐自古被作为文学和声音美学的结合体,这一特性能够为女性主义批评提供选择的机会。音乐和它在中国社会中的突出位置,以及它和女性及性征之间的密切关系,为解释中国社会中的性别政治提供了一个更有趣的切入点。本文是对中国女性研究和中国音乐史研究的初步探索,有双重目的:探讨20世纪初至1930年代末的近代中国歌曲中由音乐和文本所建构的充满矛盾的女性形象,同时强调其在社会文化变迁语境中产生的广泛影响。此外进一步思考如何将近代歌曲中的女性身份分析和20世纪中国历史中的女性/性别分析相联系。引言介绍近代中国歌曲的背景并关注中国“女性”概念的相关理论。正文分为三个部分,这三部分在历史时期上相互重叠,但聚焦的主题不同。第一部分为20世纪初到20年代初,这一时期出现了最早的近代歌曲——学堂乐歌,同时开始形成新的女性形象——“五四”运动中的“女子”。⑲可这种第一次出现的近代女性身份在以后的几十年里逐渐失去吸引力,在一些歌曲中开始赞扬民族解放斗争中的女英雄,同时在“五四”运动之后的爱情歌曲中出现了放荡的女性形象。第二部分聚焦于20世纪10—30年代后期的群众歌曲中塑造的女英雄形象。第三部分从20世纪20年代中叶到30年代后期,着重分析这一时期的艺术歌曲和流行歌曲中浪漫和色情的女性形象。

中国近代歌曲或许是研究近代中国女性形象和身份最重要的音乐资料,因为它们是近代音乐的先驱,不仅数量庞大,传播广泛,流行时间很长,而且直接和一百年来的社会斗争相关,对中国人的生活具有历史和当下的意义。中国近代歌曲是西方化和反帝国主义的民族主义的结果,它伴随着1898年“戊戌变法”而产生,自那时起西方的心理学、文学、艺术、社会科学和技术开始系统引入中国。尤其是日本在此30年前创建的基于西方模式的现代学校体系,其中形成的学堂乐歌被直接纳入中国课堂,很多学堂乐歌采用了日本、欧洲或美国的旋律。

然而创作中国近代歌曲的动力远不止为新式学校服务。第一代作曲家在日本和欧洲留学,他们踊跃将西方艺术音乐知识带回并将其作为改革和现代化“垂死的”“不科学的”国乐的可能方式,这也是民族救亡努力的一部分。⑳中国近代歌曲创作开始于20世纪之交的学校歌曲,结束于1930年代末创作的多种歌曲,它们包括:“五四”运动时首先在新精英知识分子中风行的艺术歌曲;1920年以来随着国内斗争和民族危机的增强,在进步青年和革命家中日益流行的群众歌曲;20世纪30年代在上海等大都市中发展并通过乐谱或唱片进行传播的流行歌曲;还有电影歌曲,这些电影歌曲作为上海的中国电影业的主要吸引力之一,比电影流行更久,成为长期受人喜爱的群众歌曲、艺术歌曲或者流行娱乐歌曲。㉑

与中国社会和其他艺术形式一样,20世纪初的中国音乐也遭遇了根本的变革。20世纪上半叶在很多知识领域不加区分而广泛使用的一个词就是“新”,例如“新潮流”“新趋势”“新青年”“新文化”“新生活”。事实上,“‘五四’运动的‘现代’首要指的就是‘新’”㉒。同样,由于使用了西方作曲技术、新的旋律、新的音乐会表演形式、新的歌词内容与风格包括新女性以及她们被异化的身份,中国近代歌曲也被贴上了“新歌曲”“新歌诗”“新音乐”的标签。

女性,作为社会政治争论或文学想象中的理想主题,或是民族解放和近代运动中的真实参与者,已经是中国近代史中的重要存在。政治家、革命者、教育者、作家和电影制片人把女性描绘或设计成了很多自相矛盾的角色,尤其在近代歌曲中,女性形象带来的问题不仅吸引了音乐学者的兴趣,而且成为其他研究领域的分支。㉓在中国妇女谱系学的建构中,白露(Tani Barlow)强调近代中国知识和政治历史已在社会话语和政治实践中将中国女性的主体位置从“女性”转变为“妇女”。20世纪20年代新知识分子和革命家为了反对传统的“妇女”而使用了西方化的“女性”,而中国共产主义者将“女性”归为资产阶级并重新将“妇女”置于国家内部,同样也将其置于家庭内部。㉔由于中国近代歌曲和社会文化变迁相关,我们能在广阔的社会语境中调查女性术语的发展。有趣的是歌曲中也能发现相似的女性身份的变化。例如1934年非常流行的电影《新女性》的同名主题曲,是中国近代歌曲中第一次使用“女性”这个术语。到1930年代末期,相对“妇女”,“女性”已在群众歌曲中普遍使用。

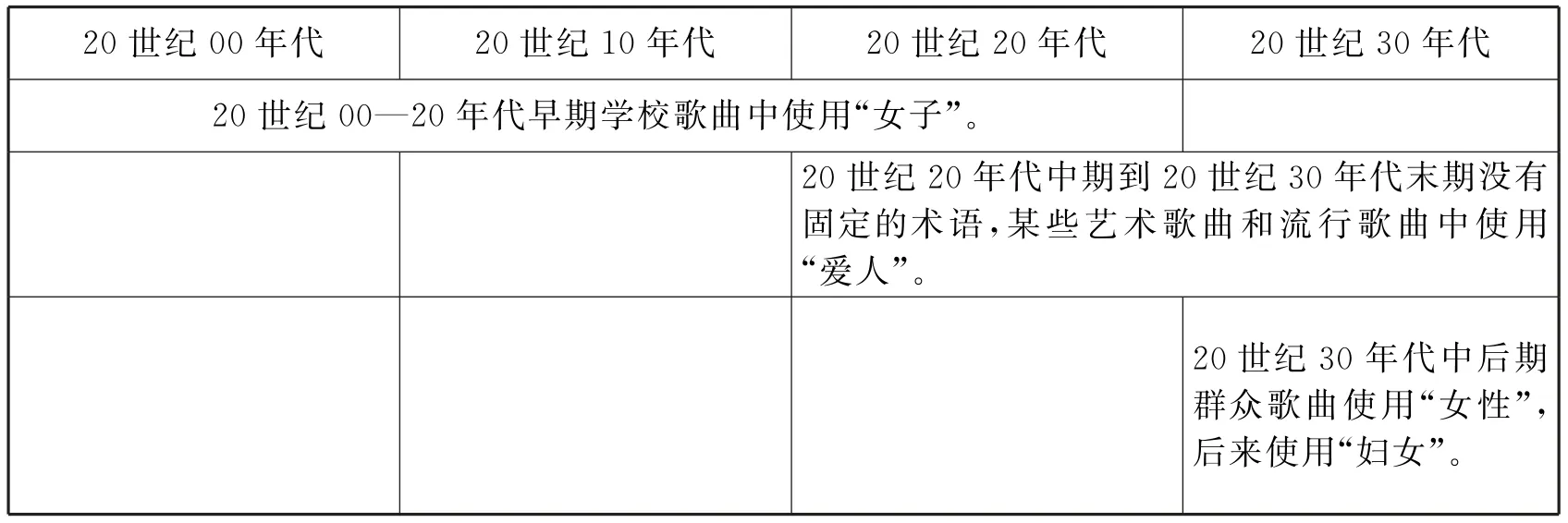

虽然笔者认可中国性别系统重构过程中支配的权力,以及白露关于女性到妇女的转换模式的作用,但本文认为20世纪前40年的中国歌曲呈现了更加复杂、混淆甚至矛盾的女性身份。下列大纲(原文没有表格,为了表述得更加清楚,译文为原文大纲加上了表格。——译者注)展示了一些具体的特征,反映了有关性别和中国女性的理论概念中流动和模糊的边界。

20世纪00年代 20世纪10年代 20世纪20年代 20世纪30年代20世纪00—20年代早期学校歌曲中使用“女子”。20世纪20年代中期到20世纪30年代末期没有固定的术语,某些艺术歌曲和流行歌曲中使用“爱人”。20世纪30年代中后期群众歌曲使用“女性”,后来使用“妇女”。

笔者先简单概括歌曲中呈现的特点,稍后详细阐述。首先,“五四”运动之前的歌曲中使用的“女子”,代表了一种充满自信、决心、自主的主体,标志着中国女性的音乐表征史上的一个很长很重要的时期。白露的讨论中将“五四”前使用的“女子”和“五四”后使用的“女性”作为一种相同的建构女性的政治过程。㉕但是通过分析笔者发现,“女子”不同于“五四”之后在多方面表现出霸权形象的“女性”,“女子”表现的是一种不太成熟但却有趣的身份,因此这个术语还需置于自身语境中审视。其次,自20世纪20年代以来,女性形象变得非常异样并常常根据不同的歌曲种类进行区分。当群众歌曲中的“妇女英雄”不断在政治话语中奏响最强音时,艺术歌曲中的“浪漫女性”和流行歌曲中的“色情女性”也一直在日常音乐消费中存在。第三,如上述大纲所示,“五四”运动之后歌曲中多样女性形象的演化并没有一直遵循社会政治的演变。在很长一段时间“女子”仍旧被作曲家使用,“女性”几乎从未出现在歌曲中。最后,在中国女性的音乐表征中,关于女性的政治概念/术语被再阐释和挪用,看似固定的概念出现了一些灵活的、语境化的、符号化的含义。例如,在音乐中“女性”的使用完全不同于其在文学和政治话语中的使用。而令人吃惊的是,“五四”运动之后的歌曲不再使用这个术语。1934年“女性”最后一次出现在歌曲中,术语最初的政治身份——“女性”,事实上已被一种新的女性身份——“妇女”所取代。

(一)男女平权天赋就㉖

教育和女性问题是戊戌变法改革者的两大当务之急。在欧洲思想影响下,女性教育及其社会地位的提升在清末改革者绘制的蓝图中格外紧急。康有为、谭嗣同、梁启超通过自己的著作和政治行为而全身心致力于女性解放。1883年康有为成立了“不缠足会”,他的两个女儿成为中国第一代不缠足的女性。戊戌变法之后,康有为在著作《大同书》㉗中专门用具体章节讨论妇女的苦难和解放,他列举了中国妇女不得不忍受的“令人恐惧的、震惊的、可悲的、痛苦的”不公平。㉘如同小野和子所概括,在康有为建构的空想的“大同世界”中,“男人和女人是平等的,都能够按照自己的方式拥有独立的行为”㉙。戊戌变法三位领导者都慷慨写下女性受教育的必要性,他们认为这关系到民族国家和种族的存亡。梁启超起草了“建设女子学校的计划”,谭嗣同的妻子李闰和其他变法者的家属一起为第一所中国女子学校捐赠了经费。㉚

因此学堂乐歌涉及女性就不足为怪了。1844年基督教传教士建立了中国第一所女子学校,1898年6月在变法者和其夫人们的支持下中国人在上海开办了第一所女校。㉛尽管这所学校随变法失败而夭折,但20世纪初期中国的很多城市有了女校,很多唱歌集被汇编出版以供女学生学习,唱歌集由爱国歌曲组成,描述了女子的生活并挪用了外国曲调。㉜然而关于女性的歌曲不仅限于女性圈子,正如女性问题是支持女性改革者的公众讨论的一部分,有关女性的歌曲也收录于各种学校歌曲中,为广大教育者和学生使用。

第一首关于女子的歌曲《体操-女子用》㉝收录在1904年第一部《学校唱歌集》中,沈心工㉞汇编。歌曲是女子演唱的声音:

(合唱)

娇娇这个好名词,决计吾们不要。

(第一段)

吾既要吾学问好,吾又要吾身体好。

(第二段)

弗怕白人那样高,弗忧黄人这样小。

(第三段)

吾头顶天天起高,吾脚立地地不摇。

(合唱)

操操二十世纪中,吾辈也是英豪。㉟

这首歌词概括了“五四”之前女权运动的一些重要特征。歌曲通过直接反对名字娇娇和其对应形象的女性传统规则而开始(合唱重复三次),接着坚定强调女性需要更加强大的智力和身体。第三段歌词提供了一个新的女性形象,顶天立地,而这个词普遍用于描述一个勇敢的、强大的、英雄的男性。性别平等的思想在这首歌中颇有影响力。尽管歌词中没有直接提到男性,但是男性作为一个对立的性别、一个独立的群体、一个对比和评判的参考,非常清晰地在对女性进行男性化描述的歌词和最后的(合唱重复了三次)“吾辈也是英豪”中得到了体现。歌词的另一个显著特征在于提倡新的女性身体的开放性,女性身体不再是“柔弱的、可爱的”,而是通过运动达到强壮健康。第二段反映了20世纪早期国家的当务之急,因此女性的运动和新的身份都有着合法的目的。相比其后几十年创作的女性歌曲,这首歌的歌词中对自我意识和自治权的乐观展望是令人惊讶的。女性声音中体现了很多要求,但并不是被强加和建构的身份。民族解放的原因只是作为背景被适度提及,没有优先于女性自身的兴趣。

这些特征也体现在当时其他相关女性的学校歌曲中。例如,1907年首次出版的歌曲《崇女学歌》,松云演唱到“巾帼和须眉同支派,炎黄㊱贵种累代。……岂是闺门无特色,都因学界非大统”㊲。唯一一首由女性选曲填词的歌曲是1907年秋瑾㊳的《勉女权》,她骄傲地宣布:

(第一段)

吾辈爱自由,勉励自由一杯酒。

男女平权天赋就,岂甘居牛后?

愿奋然自拔,一洗从前羞耻垢。

愿安作同俦,恢复江山劳素手。

女性生活的其他方面也在这些歌曲中得到了清晰有力的表达,包括新的婚姻方式的推进。㊴歌曲中最关心的就是反对缠足。1907年出版的《天足歌》,冰兰创作,痛苦地描述了缠足带来的耻辱并迫切要求改变。

官骸肢体本天成,惨遭非刑抑何酷。

吾侪女子志愿宏,一朝复我天然足。

纤纤弱质尽改良,超云沈沈金步狱。

破二千载之奇冤,儌多数人之幸福。㊵

另一首《缠足苦》,采用了南方的民间旋律,用抱怨的语言诉说了女性的苦楚。

缠足的苦最苦恼,从小那苦起苦到老。

未曾开步身先袅,不作孽,不作恶,暗暗里一世上脚镣。㊶

尽管数量有所减少,可女子学校歌曲一直持续到1920年代初。有趣的是,最后一首女子学校歌曲是萧友梅在1922年创作的,内容再次关于女性的身体教育。㊷几乎这一时期所有为女性创作的歌曲中,都使用“女子”来指代女性,也反映了同时代其他女性出版物中的普遍做法。㊸笔者认为,“女子”在这一时期的普及使用涉及一个现实,即这些出版物、书和歌曲集最初都是由女校的女学生来消费的,通常是未婚的年轻女孩。

这一时期创作的歌曲可能是中国音乐史上唯一一种和清晰性别群体联系的歌曲。这些歌曲鼓励女子学习,主张女子的身体教育或者提升女子的改革形象。对男子来说也有相似的歌曲㊹,但是音乐上二者并没有区别,因为绝大部分都是采用日本和西方的旋律汇编而来。今天这些歌曲听起来有些复杂,事实上它们也被同时代的评论家所批判。尽管如此,它们开拓了近代歌曲创作的实践,并且(一定程度上由女性)保存了关于女性的重要历史声音。

在探讨近代中国革命者的历史地位时,舒衡哲(Vera Schwarcz)认为“五四”革命者深深受惠于前一代革命者:“如果没有20世纪前十年新知识分子的形成,‘五四’运动会是不可思议的。”㊺同样,如果没有学堂乐歌编曲者的开创性努力,中国近代歌曲的后续发展也是不可能的。在接下去的20年的歌曲中女性身份的音乐表征走向了何方? 发生了什么改变? 女性的音乐形象又如何和同时期的性别政治相联系?

(二)近代女英雄:从古代女勇士到广大女性解放

受国外模式的启发,中国音乐中新的女性形象在新的文化形式中被创造,这对拥有不同音乐传统的中国人来说是陌生的。如前言部分指出的,这种年轻、有优越感的、乐观、渴望自主、不缠足、和男人拥有相同权利的“女子”产生了,男人和进步的女人都接受她。事实上,新女性并不是单独出现的,同时期中国男人也被期待通过知识和体育教育来改变自己进行新的行为方式。新女性和男性并肩出现在了政治舞台和音乐中,暗示出男女两性对立的本质。传统封建社会所建构的“女儿”“妻子”和“妈妈”㊻打破了“家庭的大门”,在短时期内拥有了新的主体身份——公众想象中的“女学生”,但这种身份只是暂时的。随着政治形势的发展,歌曲赋予了女性另一个身份:充满矛盾的女英雄。㊼

歌曲中女性成为女英雄的鼓点敲响自1911年结束了帝国历史的辛亥革命。但自1915年经过“五四”运动至20世纪30年代后半叶,“女英雄”的运用明显沉寂下来。直到抗日战争民族存亡成为一个直接危机,需要再一次在音乐作品中强化“女英雄”。这些歌曲中赞扬了哪些女英雄? 通过对比20世纪10年代和30年代创作的歌曲发现,在对女英雄的描述和期待中既有连续性又有间断性。

这些歌曲数十年间的一个显著特征就是频繁借用古代女英雄的形象,最流行的就是花木兰和梁红玉。花木兰可追溯到北朝(386—581),她替父从军抗击北朝入侵者12年,被公认为一个有本事的英雄,同时她并没有暴露自己的女性性别。梁红玉是南宋(1127—1279)将军韩世忠的妻子,据说韩世忠与女真侵略者战争,梁红玉击打战鼓鼓舞士气。20世纪初期的著作和口头文学包括教科书、传统戏曲㊽、叙事歌中重新提及了这些古代的女性。1907年郑紫阳的《女子新读本》中收录了花木兰和梁红玉的故事。抗日战争开始,最著名的京剧表演艺术家梅兰芳排演新版梁红玉,通过频繁的表演来鼓舞抗日运动。最显著的一个例子是辛亥革命时上海妓女组织的中国女性间谍训练机构的宣言,妓女声明“作为中华民族的一分子,我们恳求承担义务,我们以梁红玉击鼓作为我们的榜样”。据说梁红玉也是一个妓女。㊾

20世纪初为女性革命者创作的两首歌曲《女革命军》(1912)㊿和《妇人从军行》(1913)[51],唤醒了花木兰和梁红玉的形象来鼓励当代的女英雄。《女革命军》被配上了民间旋律,有力地唱到:

第一段

女革命,志灭清,摒弃那粉黛去当兵。誓将胡儿来杀尽,五种族,合大群,待将来做个共和民。

第三段

梁玉红,沈云英,古来的历史有名声。女子爱国是天性,清中原,扫胡尘,安见得今人让古人。

《妇人从军行》更多详述了古代女英雄的功绩:“从戎或为梁夫人,钲鼓壮声威。携刀或为花木兰,虏营任摧残。”

1920年,古代诗歌《木兰辞》由白宗魏[52]谱曲,尽管这首歌非常长(有129 小节),但却在中国女性中非常流行。在汤亭亭的自传小说《女勇士》中她回忆道,孩童时她就跟随母亲在房子周围“演唱花木兰如何英勇地斗争并且旋转归来”[53]。笔者的外婆、妈妈和姨母都对我说过她们能够凭记忆唱出整首歌曲。花木兰和梁玉红的形象在20世纪30年代一直持续出现在歌曲中。1939年刘雪庵作曲的《巾帼英雄》引用了“木兰从军良玉杀贼”[54]。同年即抗日战争期间,共产主义作曲家冼星海在延安创作了传统叙事歌《梁红玉》[55],这首歌在当下语境中称赞了梁红玉的英雄表现:

她有胜利的信心,

她有胜利的信心,

她知道百姓的力量,

她知道人民的力量,

她是宋朝著名的一位女将,

她是抗战的妇女好榜样,抗战的妇女好榜样。

尽管戊戌变法和辛亥革命时西方的女英雄贞德、夏洛特·科代和罗兰夫人成为中国女性革命者的模范,但不管在流行程度还是在流行时间上,这些外国女性都无法与中国固有的女英雄相比。换句话说,尽管有西方女性解放思想的影响,但中国知识分子和民众发现,中国历史上有种族根源的人物比来自异文化的近代人物,拥有更为强大的道德支持。悖论并没有停在此处,在花木兰和梁红玉的原故事中,女性的义务和忠诚首要是对自己的直系亲属(花木兰是替父出征,梁玉红是帮丈夫打仗),而国家利益只是由于对亲属的义务和忠诚才变得和女性相关(在原故事中打仗作为服务于君王的官方义务并不会直接指派给花木兰和梁红玉,而是指派给了父亲和丈夫)。但令人费解(或暴露)的是,在重塑这些女英雄的过程中,她们依据从属伦理和附属原则的被“五四”知识分子极力批判的封建孝道[56]转变成了英雄民族主义精神。在这两个古老故事的再次挪用中,花木兰的父亲和梁红玉的丈夫变得和民族国家等同。同样,女性在传统社会中对亲属的义务和忠诚也被转换成了对国家的义务和忠诚。因此,花木兰和梁红玉变成了为民族解放而战的近代女英雄的同义词。

在复兴古代女英雄来为近代中国女性赋权的同时,自主的、有自我意识的、与男人完全平等的女性表征却中断了,这丢弃了20世纪之交引入中国的西方女性主义观点。20世纪20年代,参与工人运动和农民起义的“五四”作家和女性积极分子塑造了拥有自由精神和新知识的“女性”,但20世纪10年代晚期至20年代中期歌曲中女性的体现则沦入了一个无意义的时期。女性形象的回归是在20世纪20年代后半叶,20世纪前20年有抱负的女学生“女子”被直接反映“五四”女性身份的浪漫女性所代替,但没有采用“新女性”的名字。20世纪30年代末,在长时期的中断后,关于女英雄的歌曲在抗日战争中再次变得重要。但这时,女英雄不再是“女子”而是“妇女”,这个以“中央集权范畴”[57]为导向的词自20世纪20年代以来由共产主义者在政治话语中使用,妇女进入了左翼共产主义作曲家的视野中。显然妇女和一种新的女英雄相联系,这种女英雄不仅为民族解放而战,而且有助于广大女性解放。这个发展过程中最引人入胜的,不仅是西方启迪下的革命女英雄包括民族解放战争中宣扬的中国古代女战士(例如之前引用的冼星海的歌曲),而且共产主义的女性概念“妇女”第一次引进群众歌曲中,化身五四术语“新女性”。“妇女”重新定义了“新女性”并在不久后被彻底取代为“新女性”。

20世纪30年代上半叶聂耳作曲的《新女性》[58]来 自1934年“注定 成 功 的”[59]同 名无声电影《新女性》[60]。电影内容强调了“五四”新女性——一个自我放纵的“小资产阶级”知识分子的软弱和失败,并鼓舞受过教育的工人阶级左派新女性投身于民族救亡运动。[61]除了对个人主义的批判,电影更剥落了“五四”新女性的身份。歌曲《新女性》是在电影的最后一幕演唱的,在歌曲的伴奏中罢工的女工们走向升起的太阳。断奏旋律的重音在进行曲节拍中环绕着具有英勇男性气质的大三和弦,歌词(电影中左派新女性李阿英作词,“五四”新女性韦明谱曲)清楚表达了对“新女性”的再定义:英雄的革命女性。

新的女性是生产的女性大众,

新的女性是社会的劳工,

新的女性是建设新社会的前锋,

新的女性要和男子们一同翻卷起时代的暴风!

暴风!

我们要将它唤醒民族的迷梦!

暴风!

我们要将它造成女性的光荣。

不做奴隶天下为公,

无分男女世界大同,

新的女性勇敢向前冲!

新的女性勇敢向前冲!

如张英金在其文章中指出:“自1896年8月11日电影第一次被引入上海,它就逐渐变成了近代中国最流行和最有力的一种文化形式。”[62]在电影发展进程中,很多电影的流行要归功于电影歌曲[63]的成功,很多电影歌曲的流行时间超过了电影本身。[64]例如歌曲《新女性》随电影立即在城市年轻人中流行起来,至今仍是很多合唱的保留曲目。“文化大革命”后期允许演唱的歌曲极少,除了《国歌》和《国际歌》,官方推荐全国人民学唱十首“革命历史歌曲”,《新女性》就是其中一首,然而却很少有人知道电影《新女性》了。因此“新的女性是生产的女性大众,新的女性是社会的劳工”这一去语境化或再次语境化的英雄的、无性欲的、进行曲的声音,通过国家公共无线网络反复广播,同时《中国日报》刊登了其歌谱。

对比这首歌中的“女性”和早期歌曲中的“女子”,我们特别注意到与女英雄伴随的,是对女性身体和男女性别差异不可挽回的消失和淡化。其次,为了所有阶层解放而奉献的当代“女英雄”,被左翼思想描绘成了男性化和无性化。19世纪晚期康有为男女平等的乌托邦大同世界也被《新女性》歌词中的另一种乌托邦世界所替代。新女性渴望的仍是世界大同但是“没有差异”的男女代替了“男女平等”。除了失去了性别特征外,新女性也被剥夺了作为女性的个人身份和群体身份。她们不再是花木兰或梁红玉,而是不关注女性自身需求却肩负“建立新社会”使命的“女群众”。从这个视角来看,尽管“五四”术语“新女性”仍旧在歌曲中使用,它却没有体现20世纪10年代和20年代文学和政治界所理解的意义。[65]相反,通过中国马克思主义被重新定义和表现的新女性,作为中国马克思主义建构的“政治实践范畴”[66],也不再是一个自主的主体,妇女仅仅是“近代国家范畴”中的一种要素。[67]

事实上这也是术语“女性”最后一次在歌曲中使用。20世纪30年代“妇女”在左翼和共产主义歌曲中使用更广泛。妇女在民族解放斗争中不只是英雄,她们同样参与了广大女性解放运动,这在20世纪30年代后期任光(左翼)和冼星海(共产党)为纪念国际妇女节所作的两首歌中可以得到证明。《妇女节歌》(1939)[68]唱到“世界妇女今天打碎铁枷,联合起来从今不做牛马”。冼星海创作的《三八妇女节歌》[69]也表达了相似的情绪:

苦难使我们变得更坚定,旧日的闺秀变成新时代的英雄。

我们像火花,像炸药,像天空的太阳一样的光明。

武装起头脑,武装起身体,勇敢地把自己投入民族解放的斗争里。

全世界被压迫的妇女,在“三八”喊出自由的吼声!

从此我们一起打破毁人的牢笼!

这些关于妇女英雄的歌曲和学堂乐歌一样,均由男性写作。但不像早期革命者,男性革命者或左翼作曲家逐步用民族解放和普遍阶层结构取代了女性的身份和问题。如歌曲中描绘的,女性不再像学校歌曲中体现的那样对男权社会发出作为女性的要求;相反,社会尤其是政治权力结构仅将女性描绘成了无性别阶层成员。20世纪前40年伴随着中国革命的发展,中国近代歌曲中的女性形象已经从学校歌曲中拥有志气和反叛精神的未成年女子变成了群众歌曲中坚定而有计划的成熟女英雄。事实上,这种女英雄的成熟是一种社会建构的概念而不是基于生理或心理特征。在共产主义的性别观念中,女性的成熟是由参与革命所体现的政治意识决定的,而女性的生理年龄并不重要甚至可以忽略。[70]

(三)似是而非的存在:精英女性和流行女性情欲

透过1900—1930年的社会、文化和政治窗口可以看出,近代音乐中呈现的中国女性从一个自主的个体到一个附属于国家利益的“生产的女性大众”。但女性向无性别革命者的转变并非没有挑战。和“女英雄”同时出现的女性形象是“多情的女性”和“作为玩物的女性”之间,以及“作为被侵略民族符号的女性”和“屈从的女性”之间的悖论。[71]如果我们的视野从革命大众歌曲转向其他类别的歌曲——诱惑的女性和女性情欲则是中心,而非鼓和矛的权利。

最早关于浪漫爱情的艺术歌曲出现于20世纪20年代中期。尽管只晚于“五四”运动几年,可不论从内容、风格、美学还是精英寓意上,这些歌曲都是“五四”运动的直接成果。作曲家为新知识分子写作的“新诗”谱曲[72]非常普遍。由于音乐风格受到西方影响,学生和知识分子组成的国际化群体是这些歌曲的主要受众。这些歌曲中的女性和爱情相关吗? 我们从这些男性词曲作者创作的关于中国女性的歌曲中能学到什么?[73]很明显在这些浪漫艺术歌曲中完全没有早期引用的女英雄和革命者形象,对此最好的一个阐释就是《海韵》(1927)[74],这是一首罕见的聚焦于女性体验的歌曲,由赵元任[75]为“五四”流行诗人徐志摩的同名诗作曲。诗歌记录了在充满力量的大海(合唱)和一个年轻孤独的少女(女高音)以及评论者(合唱)之间的戏剧性对话。在诗歌中,大海在拒绝少女的过程中从平静的、好动的、浪漫的转变成了不安的、震怒的甚至是暴力的。天真无邪的少女深爱着夜晚大海的微风并邀请大海和她一起歌唱舞蹈,尽管大海反复威胁可少女拒绝回家,最终少女被吞没在波浪中。评论者的歌词中将这个年轻的少女描述成了一个“散发的”“声音清脆的”“苗条的”有吸引力的女性。这里并不是要探索这首歌和“五四”相关的多层象征含义,只是简单地想说一个浓缩了“五四”女学生命运的短暂风景,这些“五四”女学生勇敢打破了传统男权社会的束缚(家庭、包办婚姻),追寻知识和恋爱自由,但是发现自身变成了保守社会观念以及“邪恶男性力量”[76]的牺牲品。

从音乐上,《海韵》的著名是由于在和声、曲式、结构以及19世纪欧洲浪漫主义音乐风格上的先驱性探索。但是从女性主义视角来说,这首歌是中国近代歌曲中最早试图通过音乐含义来创造性别化的身份,同时对女性设定特性音乐特征的例子。在作曲家对诗歌进行性别化创作的过程中,大海从歌曲平静开始时的中性声音(混声合唱)变成了由于少女一再拒绝回家使大海变得狂怒时的男声合唱。和黑暗大海使用的大量男性咆哮相反,尽管歌词中形容少女是“单身的”“徘徊的”“彷徨的”“慌张的”和“蹉跎的”,这些词语都和困惑与凄凉相关,少女的声音则是由独唱女高音所代表。因此,在寻找自由的“五四”女性和诗歌中暗示的儒家男权传统之间的社会冲突,通过音乐中表达的性别力量和性别化声音之间的对比而变得复杂。另外,赵元任为少女部分使用了“明显的中国风格曲调”即曲折的南方五声音阶民歌。作曲家自己指出,这是歌曲中唯一使用中国风格的部分。[77]

与男性特征和西方音乐风格以及管弦乐队联系相反,这种将中国民歌风格(1949年以后是中国传统乐器的音色)和女性特征相联系在后来几十年中更加流行。[78]尽管对家庭、传统和包办婚姻的挑战是“五四”青年讨论和实践的主要问题,可除了少数例外(包括《海韵》),歌曲中的女性和爱情渴望的主题并没有置于这些冲突语境中展现。从这个意义上说,浪漫爱情歌曲随着20世纪10年代和20年代的“蝴蝶派”流行小说,“受到‘五四’运动的影响但是却不是‘五四’运动的一部分”[79]。

在大多数浪漫艺术歌曲中很难去识别女性形象,这一点很有代表性。女性的存在经常是通过其他物体比如月亮、水、花朵或白云的隐喻来暗示的。在中国文化中月亮代表了阴柔、温柔、浪漫、渴望却很难拥有,月亮是描绘女性爱人最令人钟爱的隐喻。歌曲中经常有这样的句子,“月亮恋爱着海洋,海洋恋爱着月光”[80],或者“不愿勾起相思,不敢出门看月;偏偏月进窗来,害我相思一夜”[81],或者“月:我隔着窗纱,在黑暗中,望她从岩的山肩挣起”[82]。在这些歌曲中,作为被渴望对象的女性是无形的和虚幻的,超越了体现存在和性欲的自身。[83]不仅女性的性别身份被转换成了无性别的宇宙对象,而且女性的性别身份常常是不确定的或模糊的。既可以指代男人也可以指代女人的一个无性别的词“爱人”频繁出现在歌词中。此外,“我”和“你”的发音使用也为听众判别声音的性别身份提供了一个阐释的空间。以下用两段摘录进行说明。

春天里摘取野花盈囊,

樱之云掩住青山之冈,

将怎样寄这一囊芬芳?

爱人呀我你天各一方![84]

我底永远之人,我们正似两树红桃,

大家互折在盛开时吧[85],留心给它谢掉!

你且折几枝,我且折几枝[86],

用这桃枝兜住金梦,我们且从此欢醉到老。[87]

这两首歌都采用了华尔兹节奏,音乐和歌词都隐藏了声音的性别身份。这种精心建构的性别模糊性是对同时期性别平等政治要求的一种微妙的、精英化的和非直接的回应,这和早期学校歌曲对此的直接回应有一定的延续。

尽管这些歌曲在中国音乐史教科书上占据着优越的地位,可20世纪20年代和30年代的精英浪漫艺术歌曲对大众的影响远不如20世纪30年代和40年代的流行歌曲。城市流行歌曲的诞生和流行直接受惠于新引进的西方大众媒体,而艺术音乐并没有全都采用大众媒体在同一个层次上进行销售。电影、收音机、78 转留声机唱片、舞厅和活页乐谱为城市大众提供了一个接近流行音乐的途径,另一方面,流行音乐因为具有五声音阶民间旋律风格而更容易欣赏,同时由于采用了西方乐器、和声和流行的舞蹈节奏(狐步、华尔兹、探戈、恰恰、伦巴等)听起来又非常现代。[88]“香艳肉感”是宣传电影和流行音乐时使用的一个关键表达。很明显,这些词语都和女性相关。不像精英歌曲中将女性作为令人渴望的虚幻的月亮,流行歌曲则将女性作为男性的玩物和享乐主义冒险家。女性不再是感伤的,而是性感的、肉欲的和淫荡的。

例如流行音乐鼻祖黎锦晖著名的两首歌曲《桃花江》[89]和《花生米》[90],其中建构了两种不同的性欲语境,而对女性的性剥削很明显。[91]第一首歌是一个男性、一个女性和一个旁观者之间的对话。

第一段

男:我听到人家说(说什么?)桃花江是美人窝,桃花千万朵,也比不上美人多。(不错啊)果然不错! 桃花美人都到桃花树里头坐,来来往往我都看见过。

(全都好看吗?)好! 那身材瘦一点的偏偏瘦得那么好。

(怎样好啊?)全是玲玲琍琍,小小巧巧,娉娉袅袅,多美多娇。

(那些肥点儿的喔?)那个肥点儿的,肥得多么称,多么匀,多么俊巧多么惹人。

女:啊哈! 你爱了瘦的娇,你丢了肥的巧,你爱了肥的巧,你丢了瘦的娇。

你到底怎么样的选,你怎么样的挑?

男:我也不爱瘦,我也不爱肥,我要爱一位,像你这样美。

哎哟不瘦也不肥,跟你成匹配。

在第二首歌中没有提到女性,但是通过花生米的隐喻将性剥削体现得更加明显。

第一段

珊瑚衣,象牙身体,一粒粒,珍珠似的。

花生米,可爱的你;花生米,可口的你。

又香又甜又松脆,日日不离,

下茶下酒多滋味,时时相依。

花生米,真可人意,真可人意,那个不爱你。

这两首歌曲中,男性具有以绝对权威的方式判断、评论或选择的全部权力,女性变成了男性的玩物。她们的存在仅仅降低到她们的肉体和身体素质,她们存在的唯一原因就是带给男性快乐。她们的身体(在《花生米》中是裸体)毫无防备地暴露在傲慢的性剥削的男性眼中,轻快和愉悦的歌词和音乐模式肆无忌惮地描绘了整个过程。男性不仅在观看,而且去触摸女性的身体。这些娱乐歌曲中有大量的男女之间随意生理接触的描绘,尤其是舞厅歌曲,例如《伦勃斯歌》[92]中一个男性唱到:“我的肩膀你靠靠,你的腰儿我抱抱,你来靠靠我抱抱,唱唱跳跳。”

20世纪30年代对女性的体现成为艺术歌曲和流行歌曲之间最重要的一个差异。当艺术歌曲小心避免任何对女性身体的提及时,流行“黄色歌曲”则通过销售女性的身体和性欲来获利,20世纪30年代和40年代相关歌书和唱片销量很好。然而对女性身体的清楚描绘并没有什么新的内容,这些可以在中国传统戏曲[93]和民歌[95]中找到,而前所未有的是流行歌曲通过新的大众媒体来公开展示和分享男性的愉悦。[95]

与这些新元素——特定性别的音乐手法、歌词中性别模糊的复杂形象以及流行歌曲中商业化的女性性欲——同时发生的是,古代关于女性的文学文本仍旧是20世纪20年代和30年代艺术歌曲中的鼓舞人心的根源。如《长恨歌》[96]《我住长江头》[97]《昭君出塞》[98]等相关歌曲都是基于古代诗词创作改编。同时“阴柔的”爱情歌曲中古老的声音,比如古代女英雄的形象,持续出现在了这些新的浪漫作品中。由男性作家创作的女性声音的歌曲和诗是中国文学遗产的重要部分。文学体裁“词”植根于民间表达,这种风格在中古时期文人和宫廷诗歌中非常繁荣。[99]“五四”后新知识分子和文学先辈一样,对“词”非常热衷。

很多著名歌曲都是为表达女性[100]的歌词谱曲,如1932年著名作曲家黄自[101]创作的两首歌。第一首《玫瑰三愿》[102],在一个身份模糊的引入性句子(玫瑰花,玫瑰花,烂开在碧栏杆下)后,歌词转为用清晰的第一人称来表达三个愿望:“我愿那妒我的无情风雨莫吹打,我愿那爱我的多情游客莫攀摘,我愿那红颜常好不凋谢!”通过这三个隐喻我们听到了第一位年轻女性的声音。她无助地面对环境,脆弱地面对爱人,她唯一拥有的就是年轻的美丽。不难看出歌曲中的这类女性主体并没有比“五四”前的传统进步更多。歌曲的现代仅是因为它抒情风格的音乐(玫瑰的形象明显是西方引进的)。第二首歌《春思曲》[103]描绘了一个孤独的女性整晚未眠思念她远方的情郎。

潇潇夜雨滴阶前,寒衾孤枕未成眠。

今朝揽镜,应是梨涡浅,绿云慵掠,懒贴花钿。

小楼独倚,怕睹陌头杨柳,分色上帘边。

更妒煞无知双燕,吱吱语过画栏前。

忆个郎,远别已经年,

恨只恨不化成杜宇,唤他快整归鞭。

第一首歌表现了“第一人称的女性声音”和“女性主体以外的伪女性”[104]之间的交叉。换句话说,我们听的只是男性词作者眼中的女性,而不是真正的女性生活的描绘。

诗歌中表达女性的精英传统一直影响着流行歌曲风格。很多歌曲中,男性词作者通过女性来表达他们对爱人的渴望。不同于艺术歌曲“春潮思绪的曲调”,确切来说流行歌曲中女性的渴望是一夜享乐,或一个激情瞬间,这些歌曲中的女性是女艺人或妓女。20世纪30年代两首流传广泛的流行歌曲——黎锦晖《毛毛雨》[105]和刘雪庵《何日君再来》[106]提供了一些例证。《毛毛雨》中,一个年轻的女子在等待她的爱人到来。她对爱人说道:“年轻的郎太阳刚出山,年轻的姐荷花刚展瓣,莫等花残日落山。”《何日君再来》中,一个女性艺人催促他的男客人:

好花不常开,好景不常在,

一刻千金价,痛饮莫徘徊。

今宵离别后,何日君再来。

请进点小菜,人生难得几回醉,不欢更何待。

这些歌曲的普遍主题即“及时行乐莫等待”。其他歌曲描绘的女性通过眼神诱惑、引诱男性偷窥、投怀送抱、做春梦等方式色诱男性。讽刺的是,在20世纪30年代中国社会文化语境中,这种寻欢的能力,以及这种简单的、不需要长期承诺和责任的无结果的性接触完全是男性的特权。这些歌曲的产生展现了中国父权社会不仅从女性身上寻找享乐,而且幻想着能够听到女性自己说这是她们想要的。因此,在这些由男性作曲却由女性演唱的歌曲中,男性体验了两重快感。

笔者之前提到过,在精英传统中有魅力的女性是被抑制在无性欲主题中的。这表达了女性象征了美德、忠诚、清白、脆弱和高尚,这些歌曲中渴望女性成为值得绅士注意的受尊敬的女士。但是在流行传统中,女性仅仅被降低为一个女性的性征,关于女性身体、性、色情和片刻的生理欢乐。这些歌曲中的女性在公众眼里是猥琐和不知廉耻的,她们只是男性的玩物。在建构这种社会看法中,音乐和表演起到了强大的作用。在两种传统中,歌词中理想的或色情的女性形象通过男性凝视和想象被音乐作曲强化并感官化,同时重要的是通过具体的歌曲表演而实现。

对作曲和表演中的音乐阐释有助于暗示出中国女性的性别身份和阶层身份。与群众歌曲中将女英雄配上节奏和持续的大三和弦相反,精英传统中的浪漫艺术歌曲更多使用柔弱的三拍子(3/4,6/8或12/8)并配以更有色彩的和弦。精英传统偏爱基于莫扎特、贝多芬或肖邦风格的钢琴伴奏。而且,不像未受训练的群众用朴素的声音演唱的英雄歌曲,浪漫歌曲的声音是受到西方美声唱法专业训练的,他们的声音是可控制的、抒情的、动情的,但不是无性别的。这些歌曲的表演经常在音乐厅、沙龙或学院礼堂。演唱者美丽的声音和作品如诗的情绪是这些歌曲明显的美学特征。这种带有西方起源(较高的社会地位)标签的精英音乐风格赋予了歌曲中的女性与西方、现代、全球相联系的较高的社会阶层身份。非常有趣的是,随着西方化的“五四”精英作者和本土流行小说作者之间的区别,关于爱和性渴望的流行歌曲作曲家在作品中转向了中国传统音乐风格。他们既不使用三拍子也不用钢琴伴奏;而是更倾向于中国人更熟悉的二拍子,并经常用中西方乐器混合的乐队来伴奏。最重要的是,这些歌曲的演唱是在高音区使用带鼻音的、柔软的、卖弄风情的女性声音,相比西方风格的声音,这种声音和民间歌曲的声音有更密切的联系。这种音色也定义了这些歌曲中女性的身份:明确的本土出身,较低阶层,容易接近,对男客人开放。女性性质量和下等阶层地位与传统和本土的内容有关,这通过直接的女性声音传递给了听众,这种声音不仅体现了音乐和歌词中的形象,而且虚构了流行歌曲中女性身份的一种刻板印象[107],一直影响到今天的中国流行歌曲。

(四)结论

在对中国近代歌曲的女性形象的分析中,有五对关系变得清晰。

第一,女性新形象的出现和进步的社会改变有关。在建造新的社会结构中女性被认为是不可缺少的参与者,为了适应这一任务女性被激励从生理和知识上都变为新女性。

第二,革命救亡运动产生了群众歌曲中集体的、坚定的、非多愁善感的女英雄。女性被期待和男性无差别,女性的问题被广大阶层解放问题所压制。

第三,中国女性的新身份卷入了外来的西方观念和实践,尤其是19世纪欧洲精英的美学观念和适应流行听众的商业化的女性性征的大众传播。

第四,女性的新形象和身份塑造经常依赖对古代历史和传统材料的再阐释和再加工。为了创作灵感和艺术成功,革命者、精英和流行歌曲创作者全都吸收历史和传统。革命者复活了女英雄,精英歌曲改编了浪漫的诗词,流行歌曲则借鉴了易接受的音乐风格。

最后,近代歌曲的女性形象和中国男性的期待、渴望及需要相关。男性写了大量的词和音乐,用他们自己的声音诉说女性的声音。因此,20世纪前40年近代歌曲中的女性形象变成了一种混杂的性别意识形态的交织。

笔者对音乐中女性形象和身份的研究受惠于文学、电影、历史和政治运动中的性别和中国女性研究。尤其让我受到启发的是白露(Tani Barlow)在语言使用和政治应用中关于女性(女子、女性、妇女)谱系的范式。这种范式有助于看出中国女性在音乐表现上的差异。当音乐跨越公众和个人领域时成为政治和愉悦的工具,它比政治话语所暗示的“女性”到“妇女”的转变,更能揭露女性表现的复杂性和模糊性。正如笔者所示,中国近代歌曲中女性形象的演化受到广大社会政治语境制约。另一方面,音乐形象固有的灵活性也为作曲家、词作家、音乐家、听众和政治家提供了探讨的场所,音乐形象中女性和性征的问题,以及社会政治运动中音乐表现与性别政治的联系(或无联系)都值得研究。

透过女性主义视角回顾中国近代歌曲的早期历史,不难发现这些歌曲中女性形象的持久中心性。不论是女性解放中具有自我意识的主体,或是和男战友肩并肩的无性别的革命伙伴,或是男性渴望、幻想或拥有的一个目标,女性一直是男性描绘和叙述的他者,同时男性规定的声音也体现了男性对女性身份的想象。值得注意的是女性形象的反复无常,必定和当时主导中国社会生活和知识争论的混乱状态有关。中国近代歌曲中似是而非的女性身份——现代的和传统的、无性别的和色情的、革命者和理想的爱人、强大的和可供剥削的、受压迫的和活跃的——只能置于20世纪中国始终存在的困境状况中理解。

(五)说明

我深深受益于艾米丽·侯宁(Emily Honing)的尖锐批评、详细建议和具体编辑,这使我能够提升论文并进行更多重要问题的阐释。我要感谢马克·斯洛宾(Mark Slobin)对这个项目经久不衰的热情和兴趣,这给了我勇气和灵感,同时他富有启发性的意见让我非常受益。感谢迈克·赫福莱(Mike Heffley)耐心的阅读和多次对文章的编辑,感谢他慷慨的支持和卓越的建议。

注释:

①Zheng Su,“Female Heroes and Moonish Lovers:Women's Paradoxical Identities in Modern Chinese Songs,”Journal of Women's History,Winter 1997(8,4),Gender Watch p.91.

②下文简称为《女英雄与多变的爱人》。

③Zheng Su,Claiming Diaspora:Music,Transnationalism,and Cultural Politics in Asian/Chinese America,New York:Oxford University Press,2011.

④Zheng Su,“Music Making in Cultural Displacement:The Chinese-American Odyssey,”Diaspora:A Journal of Transnational Studies,1994,3(3).

⑤Zheng Su,“Redefining Yin and Yang:Transformation of Gender/Sexual Politics in Chinese Music,”in Audible Traces,Gender,Identity and Music,Edited by Elaine Barkin& Lydia Hamessley, CarciofoliVerlagshaus, Zurich,Switzerland,1998.

⑥孙焱:《穿越界限:跨国田野调查批判性反思》,载《文化艺术研究》,2014年第2期。

⑦E.Koskoff,“Foreward,”Music and Gender,University of Illinois Press,2000:x.

⑧Stanley Sadie and John Tyrrell,“Ethnomusicology,”The New Grove Dictionary of Music and MusicianSecond Editions,London:Macmillan Publishers;New York:Washingtion D.C Grove’s Dictionary of Music Press,2001.

⑨如宋方方:《美国女性主义音乐批评的学术历程》,载《黄钟》,2013年第1期;《一种并不“温柔”的女性声音——<阴性终止>中的女性主义音乐批评研究理念》,载《福建艺术》,2014年第6期;《被遗忘的美丽——女性音乐史的特点及新史学对西方音乐研究的影响》,载《中华女子学院学报》,2013年第3期等一系列相关论文。

⑩如周凯模:《民间仪式中的女性角色、音乐行为及其象征意义——以中国白族“祭本主”仪式音乐为例》,载《音乐艺术》,2005年第1 期;姚 艺君、苏毅苗:《女性角色在仪式音乐中的扮演与表征——以云南石屏花腰彝“祭龙”仪式为观测点》,载《中国音乐学》,2013年第2期;等等。

⑪如黄育馥:《京剧·跷和中国的性别关系(1902—1937)》,三联书店,1998;李祥林:《性别文化学视野中的东方戏曲》,天马图书有限公司,2001;孙焱:《声音·性别·表演——越剧女小生相关性别现象研究》,上海音乐学院博士论文,2015;等等。

⑫如陆正兰:《歌曲与性别:中国当代流行音乐研究》,中国社会科学出版社,2013;等等。

⑬如游歆睿:《学堂乐歌中的女性形象》,载《福建师大福清分校学报》,2014年第1 期;岳培红:《抗战歌曲视阈下的妇女生活变迁研究》,河南大学硕士论文,2013;李琼:《上海早期流行歌曲的女性主题(1927—1949)》,上海师范大学硕士论文,2010;等等。

⑭参见白露(Tani Barlow)编辑:《现代中国的性别政治:写作和女性主义》,杜克大学出版,1993;Tonglin Lu编辑:《20世纪中国文学和社会中的性别与性》,纽约州立大学出版,1993;Christina Gilmartin,Gail Hershatter,Lisa Rofel,and Tyrene White编辑:《性别化的中国:女性、文化和国家》,哈佛大学出版,1994;Angela Zito 和Tani E.Barlow 编辑:《中国的身体主体和权力》,芝加哥大学出版,1994;以及Pauline Yu编辑:《中国歌词的声音》中的“男人的声音/女人的声音:性别问题”,加利福尼亚大学出版,1994。

⑮关于音乐学领域中女性主义音乐批评发展的详细评论和调查,参见Paula Higgins:《音乐中的女性,女性主义批评,和游击队音乐学:对最近辩论的反思》,载《19世纪音 乐》17,1993no.2,pp.174-192;Susan Mc Clary:《重塑学科:1990年代的音乐学和女性主义》,载《女性主义研究》19,1993no.2,pp.399-423。

⑯塞西莉娅是15世纪的基督教殉道者和音乐守护神。参见Susan Cook和Judy Tsou编辑:《塞西莉娅开拓:性别和音乐中的女性主义视角》,伊利诺伊大学出版,1994。

⑰Marcia Citron:《性别和音乐卡农》,剑桥大学出版,1993,第16页。

⑱在汉语杂志上已经有很多对当代中国女性音乐家的报道,但是并没有女性主义批评和分析。我查找到两篇关于女性和中国音乐主题的英文文章,Nora Yeh:《无知的智慧:中国古典音乐传统中的女性表演》,载Marcia Herndon和Susanne Ziegler编辑:《女性、性别和文化》,Florian Noetzel Verlag,1990,pp.157-172;Mu Yang:《多民族中国的音乐和性别习惯》,载《亚洲研究回顾》18,1994no.2,pp.63-133。也可参见郑苏:《重新认识“阴”和“阳”——中国音乐中性别/性政治的转换》,载Elaine Barkin和Lydia Hamessley编辑:《声音的痕迹:音乐,性别和身份》,瑞士苏黎世卡奇奥佛里出版社,1997;以及《从中国女性作曲家萧淑娴到中国音乐中的女性角色》,文章宣读于“中美音乐文化节”,辛辛那提大学,1996。

⑲中国语言中关于“woman/women”有着丰富的词汇,不仅表示社会性别,而且包括年龄、婚姻地位以及社会地位,因此女子主要是指年轻的、未婚的女性。

⑳更多关于西方艺术音乐对中国中产阶级的象征意义的讨论可以参考Richard Curt Kraus:《中国的钢琴和政治:中产阶级雄心和西方音乐斗争》,牛津大学出版,1989。

㉑这种分类基于一些较为流行的术语,反映了一种描述性的方法而不是科学系统规范的方法,结果不同种类歌曲间的界限并不清晰。例如,20世纪初到20年代为学校歌唱创作的歌曲被认为是学校歌曲,可如果歌词风格和音乐非常抒情,也可以属于艺术歌曲。同时电影歌曲包括群众歌曲、艺术歌曲或者流行歌曲。

㉒Leo Ou-fan Lee:《现代性研究:对20世纪中国历史和文学中新的意识模式的一些反思》,载Paul Cohen和Merle Goldman编辑:《跨文化想法:纪念Benjamin I.Schwartz 的中国思想文集》,哈佛大学出版,1990,第110页。

㉓过去很多中国音乐历史学家都注意到了中国近代歌曲中的女性形象,在得出一个普遍性的标签即这些歌曲反映了“女性解放”的思想后,研究兴趣就停止了。见梁明月:《中国音乐通论》,纽约,1985,第139页;汪毓和:《中国近现代音乐史》,人民音乐出版社,1985,第16页。

㉔白露(Tani Barlow):《女性的理论化:妇女国家家庭(中国妇女、中国国家,中国家庭)》,载Angela Zito和Tani E.Barlow 编辑:《中国的身体、主体和权力》,第254页。

㉕同㉔,第261—268页。

㉖来自秋瑾作词的《勉女权歌》,秋瑾配上了日本旋律,发表于《中国女报》vol.2,1/7,1907。这首歌再次出版于中央音乐学院《中国近现代音乐史教学参考资料》编辑小组:《中国近现代音乐史参考资料》(下文简称ZJXYS-JCZ),人民音乐出版社,1987,第19页。

㉗小野和子(Ono Kazuko)注释,《大同书》成书于1901—1902年间,1913年首次发表了部分章节,1935年完整出版。小野和子(Ono Kazuko):《1850—1950革命世纪中的中国妇女》,斯坦福大学出版,1989,p.212,n.18。

㉘引自小野和子(Ono Kazuko):《1850—1950 革命世纪中的中国妇女》,第41页。

㉙同㉗,第42页。

㉚同㉗,第29页。

㉛同㉗,第28—29页。

㉜《女子唱歌初级》(第一部女子歌曲集)(1906),《女子唱歌二集》(第二部女子歌曲集)(1907),《女子唱歌三集》(第三部女子歌曲集)(1908)。

㉝《中国近现代音乐史参考资料》,第23页。

㉞沈心工1870年生于上海,1947年去世。1902—1903年他在日本留学,回国后他第一次在公办学校中按照日本模式教授音乐课。从1904年到20世纪10年代,他出版了几本学校歌曲集。

㉟本文所有中文歌词的英文翻译均为作者本人完成。

㊱中国汉族人的祖先。

㊲侯鸿鉴编著:《单音第二唱歌集》,第11页,收录在中国音乐家协会、中国音乐研究所汇编:《中国近现代音乐史参考资料》(下文简称ZJXYSCZ),非正式出版物,1959,第一编(1840—1919)(103号),第81页。

㊳秋瑾《中国女报》,秋瑾(1875—1907)是1911年辛亥革命最重要的女性革命者,推翻了清朝政权和数千年封建统治而牺牲的革命先驱。在结束了失败的包办婚姻后,秋瑾离开了她的两个孩子,赴日本下田歌子的女子实践学校求学,作为罗兰夫人和索菲亚·佩罗夫斯卡娅的狂热的崇拜者,秋瑾编辑杂志并为女性写作文章。秋瑾因武装起义失败被告密而被捕,不久被清廷杀害于绍兴轩亭。

㊴《小学唱歌集》(1907)中的歌曲《文明婚》,收录在ZJXYS-CZ第一编(1840—1919)(103号),第100页。

㊵侯鸿鉴编著《单音第二唱歌集》,第11页,收录在ZJXYS-CZ第一编(1840—1919)(103号),第82页。

㊶“五四”时期务本女塾乐歌,收录在ZJXYS-CZ第一编(1840—1919)(103号),第158页。

㊷《女子体育》为北京女子高等师范学校音乐体育专科所作,易韦斋作词,出自萧友梅《今乐初集》。收录在收录在ZJXYS-CZ 第二编第二辑(1919—1927)(111号),第76页。

㊸例如郑紫阳《女子新读本》,1907。

㊹这样的歌曲有《体操》(1904),《中国男儿》(1906)和《勉学》(1906)。

㊺舒衡哲(Vera Schwarcz):《中国启蒙运动:知识分子与五四遗产》,加利福尼亚大学出版,1989,第26页。

㊻见清代陈弘谋辑录:《教女遗规》(引自白露《女性的理论化》,同㉔,第255页)。

㊼英雄最初是一个性别化的词,仅指男性,它由两个不同的性别化的词组成:英(形容男性的辉煌、勇敢、帅气)和雄(男性)组成。中国语言不像一些欧洲语言是依靠语法来进行性别化的表达,而是通过依靠在词语上的社会意义。随着现代性别意识形态的改变,英雄像其他性别化的词语一样,比如学者,医生,理论上都变成了性别中立的词语。但是在现代写作和表达中强调性别差异的时候,在英雄前面填上女性词语“女”仍然很普遍。

㊽京剧、秦腔、粤剧、豫剧、评剧的剧目中都有花木兰的故事,京剧、徽剧和汉剧剧目的某一部分中有梁红玉的故事。

㊾小野和子(Ono Kazuko):《1850—1950革命世纪中的中国妇女》,斯坦福大学出版,1989,第79页。

㊿华航深编纂:《共和国民唱歌集》,1912,第48—49页,收录在ZJXYS-CZ 第一编(1840—1919)(103号),第123页。

[51]鹤山、冯梁编:《军国民教育唱歌集》,1913,第18页,收录在ZJXYS-CZ 第 一 编(1840—1919)(103号),第151页。

[52]选自《雅音集》第一集,再次出版于ZJXYS-JCZ,第37—38页。

[53]汤亭亭《女勇士》,vintage,1976,第24页。

[54]桂永清词,出版于《中国抗战歌曲》第一集,收录在ZJXYS-JCZ,第434页。

[55]常木词,作于1938—1939年,选自《冼星海歌曲集》,人民音乐出版社出版,1980,收录在ZJXYS-JCZ,第320—321页。

[56]三纲五常定义了上级和下级之间的义务和忠诚,包括君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲。

[57]同㉔。

[58]田汉作词,田汉是上海的地下党员。这首歌出版于《聂耳歌曲集》,1957,收录在ZJXYS-JCZ,第252页。

[59]Jay Leyda在他的著作《电影往事:中国的电影和电影受众报告》(MTT 出版,1972,第95 页)中总结了这一特征。

[60]这部电影由孙师毅编剧,蔡楚生导演,联华影业公司制作。

[61]对这部电影的女性形象富有洞察力的分析,请参考张英进:《1930年代性别化中国电影话语的促成:上海三部无声电影中现代女性的构造》,Positions 2,1994no.3,第603—628页。在此我感谢Rob Lancefield让我注意到了这篇论文。

[62]同[61],第603—604页。

[63]例如电影《渔光曲》1934年首次在上海公演后,创造了前所未有的84 天流动上演的记录。电影同名歌曲《渔光曲》由任光作曲,在中国和海外华侨中大受欢迎。如聂耳评论“其轰动的影响甚至形成了后来的影片要配上音乐才能够卖座的一个潮流”,见汪毓和《中国近现代音乐家评传》,文化艺术出版社,1992,第167页。

[64]20世纪30年代很多电影歌曲直到今天还在流行,例如,中国国歌来自于1935年电影《风云儿女》的插曲《义勇军进行曲》,也是由聂耳作曲,穿透力的小号,快速的进行曲速度,持续的附点节奏和大三和弦的中心位置,歌曲的旋律可能是阳刚的中国旋律在强壮的西方音乐影响下最富说明性的例子。

[65]对“五四”关于新女性意识形态的讨论,参见陈清侨:《绝望的语言:五四知识分子的“新女性”意识形态体现》,载《当代中国文学》4,nos.1-2(1988),pp.19-38。对20世纪10—20年代关于女性运动的讨论,参见小野和子:《世纪变革中的中国女性》和柯临清《1924—1927 中国民族革命中的性别、政治文化和女性运动》,载柯临清编辑:《性别化的中国》,第195—225页。

[66]同㉔,第270页。

[67]同㉔。

[68]安娥作词,1936年《大众吼声》中出版,收录在ZJXYS-CZ 第三卷(no.4)(1927—1937)(no.108),第231页。

[69]塞克作词,《冼星海歌曲选》1980年出版,收录在ZJXYS-JCZ,第321页。

[70]体现这点的一个很好例子就是陕西的刘胡兰被国民党逮捕。1942年年仅15 岁就被公开处决,毛泽东为她写下“生的伟大、死的光荣”。

[71]有关中国性别意识形态转换语境中的中国音乐的两种女性性别的详细分析,参见郑苏:《重新认识“阴”和“阳”——中国音乐中性别/性政治的转换》。

[72]例如,“五四”时期最有影响力的诗人之一徐志摩的许多诗歌被作曲家谱上了音乐,包括赵元任作曲的《海韵》(1927),贺绿汀作曲的《雷峰塔》(1935),老志诚作曲的《望月》和张志和作曲的《偶然》。

[73]20世纪上半叶中国只有两位女性作曲家,一位是周淑安(1894—1974),20世纪初留美学习音乐,1921年回国后在多个学校教授音乐,除了声乐,在指挥和作曲方面她也很活跃,她写了很多歌曲,包括《安眠歌》(1930),《小诗》(1931),《坚劲歌》(1935),《纺纱歌》(1935)。另一位女性作曲家是肖淑娴(1905—1991),她1930年留学比利时,1936年移居瑞士,1950年回国成为第一位也是唯一一位长期的女性作曲教授,参见郑苏:《从中国女性作曲家肖淑娴》。这两位女性先驱作曲家在近现代中国音乐史中被边缘和忽略了,她们的生活和音乐值得研究和关注。

[74]首次出版于赵元任《新诗歌集》(1928),收录在ZJXYS-JCZ,第66—77页。

[75]赵元任(1892—1982),近代中国最有影响力的歌曲作曲之一,留学美国,强烈拥护对西方作曲技术的学习,尤其是在和声写作和中国旋律风格与语言音调的结合方面。

[76]张英进:《性别化的中国电影话语》,第618 页。这是20世纪20年代和30年代后“五四”电影的一个主要主题,张英进的文章中有更深入的讨论。

[77]赵元任:《新诗歌集》前言,再次出版于《赵元任歌曲选集》,人民音乐出版社,1981,第47页。

[78]参见郑苏:《重新认识“阴”和“阳”——中国音乐中性别/性政治的转换》。

[79]林培瑞:《鸳鸯蝴蝶派:20世纪初中国城市的通俗小说》,加利福尼亚大学出版,1981,第6页。尽管鸳鸯蝴蝶派的爱情故事和同时代的政治运动以及浪漫的艺术歌曲有一定的相似性,同时和中国历史学家认为非常进步的“五四”运动也有密切的联系;然而20世纪10年代和20年代鸳鸯蝴蝶派作家写作的古典风格言情小说被批判为“最无用和有害的”,同前,第17页。

[80]歌曲《教我无何不想他》,赵元任1926年作曲,刘半农词,《新诗歌集》第一次出版,收录在ZJXYS-JCZ,第54—56页。

[81]歌曲《也是微云》,赵元任1926年作曲,胡适词,《新诗歌集》第一次出版,收录在ZJXYS-JCZ,第57—58页。

[82]歌曲《望月》,老志诚曲,徐志摩词,首次出版在《音乐教育》4,no.2,1936。收录在ZJXYS-CZ第三编第四辑(1927—1937)(108号),第96—99页。

[83]在《亲爱的哥伦比亚少女:维多利亚时期美国客厅歌曲中的年轻女子形象》中,Caroline Moseley对维多利亚时期美国客厅歌曲中的年轻女性形象进行了讨论,指出19世纪客厅歌曲中代表性的年轻女性是“带着纱网小礼帽的”“清纯的”形象,她们“代表了理想的无性欲的外观和行为”。考虑到十八九世纪西方思想和习俗对中国知识分子的强烈影响——不仅指阅读过西方著作的人,而且还有很多20世纪初在欧洲和美国生活很多年的人——可以看出中国女性浪漫爱人的无性欲的清纯形象也许和维多利亚时期的年轻女性形象有一定联系。

[84]选自《摘花》,钱君匋词,白蕊先曲,首次出版在歌曲集《摘花》,钱君匋汇编。收录在ZJXYSJCZ,第105—106页。

[85]在中国文学里,“桃花”既是女性的同义词又可以暗指女性。

[86]在艺术和流行歌曲中隐喻的性别形象。例如“你且折几枝”暗示在性上拥有女性(对女性来说,暗示其失去了贞洁);“下雨”“云和雨”“春天”都和性爱有关。

[87]歌曲《金梦》,钱君匋词,邱望湘曲,1930年在歌曲集《金梦》中首次出版,邱望湘、钱君匋编。收录在ZJXYS-JCZ,第107—108页。

[88]这些音乐被同时代的左翼文化批评家批评为黄色歌曲,直到今天中国音乐历史家们仍旧将这些歌曲作为是对中低层城市大众“放纵蔓延着香艳肉体病毒的”“瘟疫”,参见汪毓和:《中国近现代音乐史》(注释10 提到),第118 页。译者注:作者的文章发表于1997年,因此对近代流行歌曲的评价是处于当时的语境中,自2001年文化部艺术司、中国音乐家协会主办,中国艺术研究院音乐研究所、中国音乐学院承办的纪念黎锦晖诞辰110周年学术研讨会举办以来,学界普遍认为“黄色音乐”的评价是不合适的,需要重新考虑和评价。

[89]20世纪30年代初期产生,黎锦晖词曲,首次出版笔者没有找到来源,收录在《电影丽歌五百首》(1940)和ZJXYS-CZ(no.118),第28—31页。

[90]20世纪30年代初期产生,黎锦晖词曲,首次出版在歌曲集《人间仙子》,收录在ZJXYS-CZ(no.118),第22—23页。

[91]黎锦晖(1891—1967),可能仍旧是20世纪中国音乐史上最具争议的作曲家。不像大部分同时期的成功作曲家,黎锦晖从未留学学习音乐。相反,他学习了多种本土戏曲和叙事歌曲。20世纪20年代初期,他因为他的儿童歌舞剧而成名。20世纪20年代和30年代他的多部歌舞剧几乎在每所小学和中学进行教习和表演。1949年以前儿童歌曲一直很流行。另一方面,20世纪30年代初期黎锦晖创作了很多流行歌曲,几乎都是他自己词曲。这些歌曲被出版成了大量的多种形式的歌集,同时被灌录了大量的唱片。20世纪30年代和40年代抗日战争期间这些歌曲在城市大众中变得极其成功,左翼文化评论家对黎锦晖进行了严重的批判。1985年和1993年很多20世纪30年代的流行歌曲被重新在上海发行为磁带,可黎锦晖的歌曲没有被收录。参见施祥生:《再思考过去:周璇和20世纪早期流行音乐的修复》,载《亚洲音乐》26,no.2(1995),第119—135 页,尤其在122 页。译者注:作者的文章发表于1997年,因此文中对黎锦晖的评价是处于当时的语境中,自2001年纪念黎锦晖诞辰110周年学术研讨会举办以来,学界普遍认为需要重新评价黎锦晖,普遍赞同的观点为:纵观黎锦晖的一生,他从”为艺术而艺术“,走到”为人生而艺术“的心路历程,他投身于社会实践,把个人的艺术才华与社会文化的进步事业结合起来,对于我们今天从事艺术创作的人来说,尤其是对于今天一些长期疏于生活,崇尚技巧、形式,艺术创作上追求极端个人倾向,都是一种警示,也不无现实意义[参考李岩《蓦然回首——纪念黎锦晖先生诞辰110周年学术研讨会述要》《人民音乐》2002(2)]。

[92]伦勃斯是对“rumba”的中文翻译,虞嘉麟和虞陵共同给外国曲调配上了词,原载《中国新歌集》第三期(1939),收录在JZXYS-CZ(no.118),第26页。

[93]范本珍(Fan Pen Chen):《中国戏剧中杨贵妃的多种面孔》,载《中国演唱文艺集刊》16(1992—1993),第165—205页。

[95]施聂姐(AntoinetSchimmelpenninck):《江苏省的中国民间歌手(1)》,载《磬》8,1995,第32—58页。

[95]在Link对“蝴蝶派”流行小说的分析中,他坚持认为“由日本威胁引发的危机气氛增强了对笑声和转移注意力的需要”,20世纪三四十年代产生了成百上千的流行小说。参见Link,Jr《鸳鸯蝴蝶派》15。相同的原因也适用于抗日战争期间流行歌曲的繁荣。

[96]1932—1933年黄自作曲,韦瀚章基于唐朝白居易的同名长篇诗歌作词,完整的合唱出版于1957年。

[97]1930年青主为宋代词人李之仪的诗谱曲,收录在ZJXYS-JCZ,第199—203页。

[98]1935年邱望湘作曲,朱湘作词,发表于《音乐教育》三卷一期,收录在ZJXYS-JCZ,第235—236页。

[99]方秀洁(Grace Fong):《性别化的歌词:歌曲中她的形象和声音》,载《歌词的声音》,Pauline Yu编辑,第107—144页。

[100]《湘泪》《四月十七》《我住长江头》。

[101]黄自(1904—1938),20世纪20年代在美国学习作曲和钢琴。他的父亲是晚清革命者,母亲在其家乡创建了女子学校。1928年黄自回国后在上海教习音乐,他的作曲对新一代中国现代作曲家有重要的影响。

[102]1932年作曲,龙七作词,1957年出版于《黄自独唱歌曲选》。

[103]1932年作曲,韦瀚章作词,1957年出版于《黄自独唱歌曲选》。

[104]方秀洁(Grace Fong):《性别化的歌词:歌曲中她的形象和声音》,第112页。

[105]20世纪30年代初期黎锦晖作词作曲。收录在《电影丽歌五百首》(1940),再次收录在AJXYSCZ(no.118),第34页。

[106]《何日君再来》一诞生就获得了巨大的成功,1949年后在台湾仍旧是深受喜欢的歌。20世纪70年代台湾流行歌手邓丽君的重新演绎让这首歌再获风靡。在中国改革开放之后,邓丽君的版本在20世纪70年代末和80年代初期风靡大陆。不知是谁作的词,我也不能找到这首歌第一次出版的地方。它被收录在《电影丽歌五百首》(1940),再收录在AJXYS-CZ(no.118),第36—37页。

[107]这种声音质量有时比最初的歌词和音乐更加强大和性别化,当我和记得20世纪30年代上海流行音乐场景的人们谈论时,我发现让他们印象深刻的常常是歌手极其柔软和性感的声音风格,而不是歌词或音乐。