转山(外一题)

2019-12-02王选

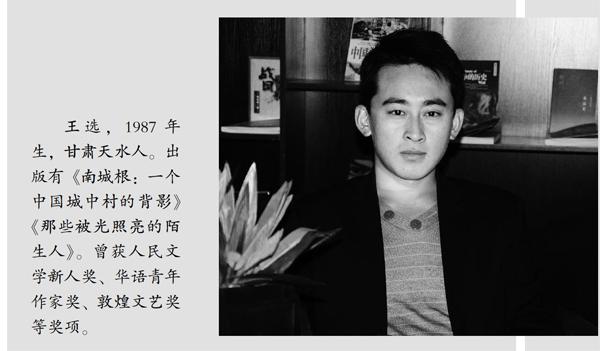

王选

在西秦岭一带,叔,一般叫大,或者爸。叫叔洋气,但隔,不亲。

我三叔,兄弟排行老三,最小,我叫三爸。

我是跟三爸一起出门的。阳光盛大,倾盆而下,万物闪烁着透亮的光芒。午后的白杨,立在门口,风吹,它们露出长满白绒毛的手掌,呼啦啦拍打着。我们顶着隔年的旧草帽,穿过长长的寂寥的夏日巷道。

巷道里为什么没有人?

以前夏日的巷道不是这般枯寂。男人们敞着衣襟,提着镰刀和磨刀石,挽着裤腿,女人们提着瓦罐,罐里有水。他们蹚过阳光翻滚的河流,要下地割麦去了。孩子们皮肤黝黑,沾满汗渍,提着鞭杆,犹如一条条黑皮鱼,滑腻腻的,赶着大群的牲口,吆喝着,嚎叫着,要去一个叫沟里的地方放牧了。牲口们尥着蹄子,甩着铃铛,顺便扯一嘴路边的草,吓得散步的鸡鸭呱呱叫着,跑开了。

夏日午后的麦村,应该是喧闹的、是火热的、是迫不及待的。可现在不是这般了。

三爸扛着头,他要找一棵好的苗子,挖回来,当盆景。他是村里的拖拉机手,开着灿烂的“东方红”,曾经跑遍了西秦岭。他还种麦子、洋芋、玉米等。但后来,他不开拖拉机,也不种麦子了。他在城里,开过一段时间货车,到处跑。没几年,货车生意不行,他卖掉了。然后他又买了小车,开起了滴滴。有人预约,就去拉人。他在城里有房,一室一厅,很小。

他说是挖盆景,其实还是想看看麦村的田野,想看看曾经挥汗如雨如今却撂掉的土地,想看看时光到底在大地上掳走了什么又留下了什么,想看看一个人生活了四十多年的大地最终会落得何种下场。三爸没有说这些,但我知道。其实,我也想看看,曾经夏日的田野,如今变成了哪般模样。虽然我的理由是去捉蚂蚱。

我们像游手好闲的人。在麦村的六月,麦黄时节,一个人游手好闲,是会被嫌弃的。但现在又能怎样呢?我们已经不再种地,我们没有麦子可以收割,我们没有牲口可以放牧,我们没有汗水可以滴落,我们只是从城里回来,到所谓老家,游一圈罢了。

出了村,我们沿着山路,蜿蜒而行。田野似乎还是旧模样。山,依旧是那些山。不曾增减,也并未换名。水,早已干枯在了多年前的一个黄昏,早已失去了名字和岸边的牛羊。田地,依旧一层层垒着,如同干焦的嘴皮,不曾开启,不曾言语,嘴皮上的胡子,长着,风吹,摇晃。群山依旧静默如谜,草木依旧墨绿如绸。零星的麦茬地,落着几颗漆黑的人。零星的洋芋,开着白花、紫花、粉花。零星的胡麻,开败了蓝盈盈的花,豌豆大的果实,暗怀惆然之心。还有零星的荞麦,零星的羊只,零星的蝗虫磨着油绿的翅膀。

但田野毕竟不是旧模样了。

曾经我们的田野,拥有盛大的庄稼。在夏日午后的烈阳中,淘洗骨骼,锻造果实。八百亩葵花,高举头颅,明黄的花瓣,在风中旋转。八百亩洋芋,开着喇叭状的花,齐刷刷吹着,整个天空都是淀粉的味道。八百亩玉米,穿着青布衫,簇拥着,一起诵经,一起把紫色的胡须捋直,一起把腰间的菜瓜抱紧。八百头牲口,豆子一般,洒满山坡,它们嘴皮勤快,肚腹滚圆,眼睛里装着整个碧蓝的天空。八百只蚂蚱,坐在蒿草上,抱着二胡,依依呀呀唱个不停,细长的触角指引着风的方向。八十个大人和八十双枯手,在麦穗间劳动,在拖拉机“突突突”的碾场声里起伏。八十个孩子和八十个瘦影子,在草丛里,打扑克,烧洋芋,唱歌,打架,睡觉,做一朵肥云的梦…….

但现在田野没有旧模样了。

草木澎湃,淹没头顶,席卷山岗和良田。流转出去的土地,长满连翘,它们瘦长的枝条,勾肩搭背,无所顾忌。庄稼不再成片地播种,牛羊和人群撤退,田野只剩下单调而疲惫的绿色,海浪一般,一波荡着一波。

我们在荒草里挑拣着细窄的路,行走着。这路,几年前还被践踏得寸草不生,尘土埋脚。我们依旧熟悉着沿路的每一寸地方,甚至超过了我们的身体。哪里有一棵大树,歪着脖子;哪里有一眼泉,眼皮耷拉;哪里有一堆塌下的土,挡着路口;哪里有传说中的飞鬼,在正午出没。我们都一清二楚。一切都是老朋友,都是旧相识。只是多年不来往,生疏了,淡忘了,被荒草遮蔽了。

我们来到一个叫坟掌的地方。这里曾埋着麦村大部分人的祖先。但年代久远,久远到了村里最老的人,也难以说清是谁家的坟。坟堆依旧,披着厚厚的草,土馒头一般,摆在山掌上,任由天地老去。

三爸提着头,寻找着一种叫地蓬的植物。它们贴地而生,叶片细碎,挖回去,修剪之后,是不错的盆景。

我满坡寻找着圆翎蚂蚱。但奇了怪了。田野只有长风呼啸,和稀稀拉拉的吊翎蚂蚱无趣轻浮的叫声。竟然没有圆翎蚂蚱叫了。我蹲在草丛里,屏息凝听,我怀疑我的耳朵是不是出了问题。但还是没有,真的没有。麦村长大的孩子,对圆翎蚂蚱的叫声,熟稔于心,甚至在某个迷茫的梦里,都会听到它们无休无止的清脆的叫声。

几年前,坟掌、沟里,到处是蚂蚱,分碧绿和褐绿两种颜色。麦子梢头泛黄时,就有了,它们翅膀柔软而透明,晒着太阳,呱呱叫着。割麦时,它们全部长大了,各个膘肥体壮。它们在草尖上、酸刺里、在麦茬地、在胡麻地、在崖畔、在沟边,在每一个地方,齐声歌唱。我们赶着牲口,一到这里,便被它们汹涌澎湃的声浪淹没了。我们把牲口赶到青草繁茂处,开始捉蚂蚱。一般的看不上,要捉最好的。最好的蚂蚱,叫声干脆,透亮,带有一层钢音,叫結束,依然有嗡嗡之声不绝于耳。我们利用一个下午的时间,在千千万万只蚂蚱里,捉到了一两只称心的。虽然我们的脚背擦破了皮,脸上扎出了血,指肚被蚂蚱咬红了。但我们心满意足,想着晚上回去给蚂蚱吃什么晚餐。

现在为什么突然没有蚂蚱了?

有人说,是被野鸡吃光的。不可能,西秦岭一带虽然野物泛滥,但要被野鸡吃掉成千上万的蚂蚱,是不会的。有人说,是打农药毒死的。也不可能,沟里和坟掌一带,早已不种庄稼多年,谁会去打药?当我否认了这些说法后,我们都沉默了。我们难以解释这一现象。曾经蚂蚱遍地的地方,三五年之后,竟然绝迹了,甚至连红裙裙、磨腿子、夜蚂蚱这些蝗虫都绝迹了。简直不可思议。为什么呢?搞不懂。按理说,没有人的搅扰,蚂蚱更应该生息繁衍得强大才对,可它们从这祖祖辈辈生活过的土地上,突然绝迹了。几年光景,田野究竟发生了什么?

蚂蚱都去了哪儿?我想起了恐龙,后背发凉。

其实,我们这些人,也何尝不是一只蚂蚱,即将绝迹在自己的故乡。

最后,很扫兴地捉了一只吊翎蚂蚱。就这吊翎的,整个坟掌,也只有为数不多的几只。

三爸还是没有找到一棵满意的盆景,提着头,站在风口。我知道,他的本意,并非要挖一棵盆景。大风吹掉了他的草帽,他没有捡起。一个放弃土地、谋求更好的生活的农民,面对曾经反复踏遍的田野,曾经耕种收获的田野,曾经流血流汗的田野,曾经爱恨交织的田野,面对此刻荒芜掉的田野,他会想些什么,他又能想些什么,我不知道。我只知道我们离开了土地,但并不快乐,我们依然在梦里一遍遍耕种着,一遍遍收获着,即便疲惫不堪,可心里踏实,没有压力。在城市,我们住楼房,狂超市,坐公交,背着一身债务,吃喝着不安全的食品,日子茫然无措,活着的意义,究竟何在?

我们沿着山坡一直上去。

山顶一带是禁牧区,是麦村野草最为茂盛的地方。这里不准放牲口。我们和牲口远远地,立在山脚,望着山顶的草,无奈而嫉妒,流着口水。小时候,我们总是缺少一块丰茂的草地,用来放牧。几乎所有能放牧的地方,都被大大小小的牲口,啃得光禿秃的。我们常常在落日袭来时,看着没有吃饱的牲口,满心发愁。直到多年以后,混在城里,看见长势旺盛的草坪,都想着,这里要是能放牛,该多好。我们偶尔也曾到山顶放过牲口,但总是偷偷摸摸,提心吊胆,生怕被护林员逮住。现在,村里早已没有护林员了,因为没有几个人放牲口了,即便放,村子周边,到处都是没膝的草,随便就能让牲口吃饱吃撑。

我们在山顶走着,风很大,把衣裳撩起,也把我们的惆怅撩起。山顶的草,绵软,厚实,开花的开花,结籽的结籽,枯萎的枯萎。杏子树和落叶松,终于高过了头顶,风把它们的绿头巾刮得呼啦啦响。山顶很高,眺目远望,墨点般的村子散漫地落在西秦岭的山川沟壑之间,它们都是麦村的兄妹,它们都有着和麦村一样的命运,它们甚至就是我的另一个麦村。

下山后,我们经过了我们的田地。

我家的和三爸家的,连着,上下两台,各一亩。地是红土,向阳,适合种麦子和洋芋,胡麻也可以。玉米和葵花不行。多少年过去了,我还记得这亩地的脾气,我还是从父亲那里秉承了一个农民对土地的认知,我还没有忘记这亩地对我们的养育之恩。虽然,此刻我已背叛。

但我错了,这已不是我们家的地。它被流转了出去,现在被老板种上了根深蒂固的连翘。这十年,我们没有权利去耕种它,有合同在。我们每年从它身上获取几十元的补贴。

我想,如果这块地,能站起来,它一定会揪住我们的衣领,满含泪水,骂我们是负心的人。

我们该回了。除了满腔怅然,我们一无所获。

我们走过长长的被荒草淹没的田野,我们有着长长的被荒草淹没的寂寥。

说起粮食

花牛的祖父过三年。

村里留着的人,都去烧纸。在外面的,花牛打了电话,邀请了一番。能回去的,也回去烧了纸。一个人,离开人世三年了。真快,让人恍惚。我还清晰地记得他穿着蓝色的粗布衫,牵着毛驴,背着背篓,背篓里放着镰刀,走出村口,去割麦时的情景。但一转眼,就三年了。过了这个忌日,人们就要把他忘记了。活着的人,忙着活着。死掉的人,就随你吧。

我们烧香,磕头。我们在逝者亲人的脸上,依稀可见他的音容。但此刻,悲伤早已消散,人们用千百年延续下来的方式,完成着最后的祭奠。

院子临时搭了棚,棚下摆着两张桌子。烧完纸的人,要坐席。后厨设在门口的柴房,厨师是外村的,常年在西秦岭跑动。谁家有红白干事,请他去做席,他骑上电三轮,载着女人,拉上锅碗瓢盆,就出门了,一去三五天。席面上什么,由主家决定。根据主家的意见,厨师开单子。再由主家的人第二天一大早赶进城,去采购。有些食材,是现成的,熟着,一热即可上桌,有些需要炒煎蒸煮。

虽然全请了村里人(有人的去家里,没有人的打电话),但毕竟人不多,又是三年期。流水席,最后一轮的两桌人坐满,已到下午两点多。好在肚子里都垫过一点,也不至于太饿。上席,是年长者或者客人坐的地方。今天,坐上席的是黑球祖父,七十多的人,忙活了一辈子,到现在,还拄着铁锨把拾柴。他的儿子和孙子黑球一家都在城里,只有他,守着麦村的院子。边上,是富贵二爸,以前当过文书,没有结婚,没有孩子,一辈子光棍,种的地,挣的钱,全被富贵抓走了,他活得谁都不如。北边,是六指,提着酒瓶,给大家倒酒。他边上,是麻驴子,在城里零工市场,等活干,买了个五六十平米的楼房,这几天听说村里申报危房改造,他回来打探消息,看有没有自己的份。另一边,是老田。他的边上,是宝娃父亲,宝娃和女人城里当老师,他跟老伴进城帮着带孙子,不到半个月,就回来了,儿媳妇嫌弃他们老两口,说不会用马桶,做的饭没油,带的娃无法无天……反正一大堆说辞,老两口窝着一肚子气,又回麦村了。我的边上,是军军,在城里最早开挖机,挣了钱,现在成小老板了。另一桌,是村里的女人和花牛家的亲戚。门口,立着黑米,依旧脏兮兮的,呆呆的。

六指给大家敬酒,棚底下太热,没人愿意喝。六指轻蔑地说,你们酒都不喝,吃啥肉!有人回道,你咋不喝?六指夹了一根鸡腿,嗦着,说,我喝啤酒。麻驴子指着厢房说,到库房去领。六指“嘿嘿”一笑,嘴角呲出两抹油,说,我要能从援朝老汉跟前把啤酒要来,太阳就从炕眼里出来了。

席供得很快,菜一碟一碟上桌。太热,大家都吃不下去。有人说到天气,由天气说到前几天的麦子,由麦子说到收割,由收割说到价钱。

往年大暑这个时候,正是麦子收割打碾的时候。麦村高,阴凉,麦子黄得晚,比川道地区推迟半个多月。

麦子黄,绣女请下床。一家人,不分老小,都要下地割麦,忙得像热锅上的蚂蚁。天摸亮,老人起身,磨镰刀。女人在厨房,烧汤。磨毕,拾掇妥当,一家人吸吸溜溜喝完汤,就开始起身了。天还昏暗着,山鸟挂在树枝上,摇摇欲坠。东边,天跟山的接缝处,堆着鱼肚白的云。村子里已经人喊马叫了,大家憋着一股气,打仗一般,走过了露水湿重的地埂。

进了地,一字排开,一人两膀子宽,从地头割起。没有人说话,窝着一股狠劲,只听见镰刀隔断麦秆的“喳喳”声,只听见麦秆摩擦出的“唰唰”声。到了十点多,一伸腰,屁股后面已经摆满了麦捆,像躺倒的士兵,整整齐齐。腰酸透了,一手扶着,老半天,才能伸直,太阳搭在树梢了,可以歇一口气了。一家人,围一堆,坐在麦捆上,喝水,吃馍,说话。

到了中午,一亩地,剩不多了。天太热,太阳在头顶炸裂,火粒扑簌簌落下来,掉在脖子上、胳膊上、脊背上,烧得肉疼,似乎都能闻见一股股焦糊味。割不完了,下午接着割。把麦捆全部立起来,在太阳下暴晒,容易干。提上镰刀,拖着酸软的腰身,回家了。

麦村人,大多每家种十亩麦,因为地多。十亩麦,前前后后,要割十来天。割完的麦子,在地里摞成小垛子,放一段时间,等麦子基本干透,就该用牲口往回驮了。那时候,麦村的地,通架子车的很少,要拉,得先背到路边。背麦,是个要命活。一次只能背十二捆左右,像背着一座火焰山,绳子也在肩膀上勒出了两道槽。

驮麦,人稍微轻松一点,但牲口受罪。二三十捆麦子架在牲口背上,远的,要驮十里路。一上午,一头牲口,要驮回去二百来捆麦子。到中午,一揭鞍子,牲口背上,如水洗一般,大汗淋漓,冒着热气。尾巴后面,有一根绳子,是和脖子、肚子下面的绳子,一起固定鞍子的。我们叫臭拱。下坡时,为了防止鞍子前移,全靠臭拱扯着,几天下来,牲口尾巴下面,裂了口子,肿胀起来,血肉模糊,苍蝇、牛虻挤成疙瘩在上面喝血,牲口尾巴摔打不及,疼得满地打滚,真是痛苦不堪。到最后,鞍子一搭到背上,牲口四条腿直哆嗦。放臭拱时,尾巴死活拉不起。

驮麦最害怕的,还不是跑路,是麦垛子掉到了地上。有时候,没有路,牲口驮着麦垛子,上沟下坡,不小心,垛子就跌落了。有时候,垛子两边不均衡,走着走着,一边重,一边轻,就翻了。也有时候,牲口驮乏了,发脾气,故意往崖上蹭,这样蹭来蹭去,就掉了。掉了垛子,得重新往牲口背上架,但绳子已松,很难架上去。况且走在半路,也没有人帮忙。垛子很重,除非两个大人两头抬着,才能架到牲口背上。一个人,或者女人娃娃,就只能干看着。掉了垛子,最伤心的,是麦粒撒了一地,捡不起,扫不成,只能眼睁睁地看着麦子遗落在了田野,不能归仓。因为掉了垛子,我跟母亲没少挨父亲的骂。他气急败坏的样子,像一头狮子,要把我们母子吃掉一般。他吼道:眼睛睁那么大,看啥着呢!掉下了,麦撒了一地,你能一颗颗拾回去吗?我和母亲无言以对,可掉垛子,也不由我们啊。我跟母亲,对驮麦有恐惧症。

一场麦脱下来,牲口瘦了一圈,人脱了两层皮。

前前后后一个月,麦子总算进场了。人稍微能消停一点,打碾籽种,簸土粮食,晾晒麦子,摞大麦垛子。

今年的麦村,不是这般要命的忙碌了。这几年的麦村,都不是这般要命的忙碌了。人们很少种麦,即便种,也就两三亩,轻而易举收割了。

今年小暑前后,下了十天左右的雨。夏雨绵稠,无休无止,泼洒在田野,倒灌进已经黄透的麦穗。包裹在麦衣里的麦粒,在雨水的冲泡里日渐松软、发胀,最后,忍不住,发了芽。鹅黄的麦芽,蛇信子一般,从麦子的嘴唇里吐出来,挤破衣裳,在雨水里摆动着。雨水泡得太久,麦衣和麦秆受潮,开始发霉,变黑,如果这么下去,就要腐烂在地里了。人们穿着泥鞋,顶着化肥袋子,站在地埂上,看着稀稀拉拉的地块里,麦子们浑身湿漉漉的,在细密的雨水里,影影绰绰有一层薄纱一般绿茸茸的麦芽了。麦子发芽了,糟糕透顶了。芽麦面,产量低,磨成面,吃起来,粘牙齿。人们已经好多年没有吃过芽麦面了,但今年,天不睁眼,人要遭罪。

后来,天晴了。幸亏天晴了。再下,麦子都要统统烂到地里了。

太阳晒了几天,有人不知从啥地方联系来了一台收割机。收割机喊叫着,冒着青烟,慢腾腾進了村。村里种麦的人家,开始找收割机割麦了。

这几年,农田路修宽了,收割机大多可以进地。收割机进地,突突突突,麦子被卷进“嘴”,很快,脱掉衣裳的麦子从一头出来了,麦秆从另一头落在了地上。这家伙,半天工夫,就割了二亩麦。割完后,粮食直接拉回家,麦草撂在地里,太省事了。割一亩,二百元。以前,靠人割,二亩麦,最快两天,有时候人手少,得四五天。

今年,村里的麦子一律用收割机割了。这在麦村的历史上,绝对是大事件,也是标志性的事件。从此以后,麦村将告别靠人割麦的时代,那些起早贪黑的日子,那些割麦摞麦的日子,那些人背驴驮的日子,将从麦村人的生活中撕掉,成为回忆。像我这一代人,就成了麦村最后提着镰刀割过麦的人了。从此以后,机器轰鸣,镰刀寂寞。

真是一个巨变中的时代。

由于受到雨水浸泡,麦子发了芽,产量都不高,大多一亩三百斤,最好的也就五百斤。麦子装进袋,留过一点后,其余的要粜了。今年的这一批麦子一斤才四毛钱,还没有人要。往年的好麦子也就一块零几分。有人算了一账,按一亩五百斤算,四毛钱,能粜二百元。这二百元,刚够收割费。如果算上人工、化肥、农药的钱,种了一料庄稼,是亏本的,而且种的越多,亏得越大。你说,这麦子还有没有必要种下去?

在巨变的时代,农业,依然还是靠天吃饭。农民,要在传统的庄稼上获利,真的很难。有人一桌饭,吃掉一千元,这是一个农民在不景气的年成里,一年种麦的收成。这种天壤之别,让人心惊。

不管怎么说,时代还是亏欠着农民。

人们在席桌上,唏嘘感慨着。岁月在他们的脸庞上刻画出了深邃的沟壑,他们戴着陈旧的帽子,穿着陈旧的衣裳,他们用粗笨而长满老茧的手夹着从城里买来的食物,他们都是我的乡亲。他们终究还是要在一粒麦子中找到光亮,他们的内心肯定也曾落过一场无休无止的雨。

他们念叨着,麦,明年还种不种呢?不种,留在村里,能干啥?种,没个好收成,没个好价钱,有意思吗?

最后一个菜,是醪糟汤。老人们捏着塑料勺子,舀一勺,嘬着嘴,吸溜溜喝着。他们对这种甜丝丝的东西,不感兴趣,他们更喜欢一碗浆水面,或者一碗大拌汤。只有这些下肚,人活着,才踏实。

招待毕村里人,就该烧纸了。烧完纸,三年也就算结束了。一个人在这世间最后的惦念,也就告一段落了。那一刻,鞭炮响起,哭声响起,悲伤响起。花牛的家人,穿着白孝衫,戴着麻孝帽,跪在供桌前,长久地跪着。他们的眼泪落下来,和一粒粒麦子一样,种进了土里。此刻,田野枯燥而冷清,只有麦茬地里,烧掉的麦草,落下了漆黑的痕迹,如同大地的伤口,暴露在六月盛大的骄阳下。