低渗油藏注水井深度酸化

2019-12-02李国勇胡玲师静静张文飞

李国勇 胡玲 师静静 张文飞

摘要:为了研究低渗油藏注水井深度酸化一水力脉冲增注技术的研究情况以及实验匹配性。通过对延长油田某区块真实环境下岩心进行匹配性测试,运用多重复合型配方结合现场相关经验在子长N1-N21油藏属地所在的天然岩心实验环境下进行塔架搭设下进行相关酸化解堵实验设计,综合评定相关解堵效果和实验成效,然后进行配方的升级与进一步优化。进行相关研究,最终得出相应实验结果。

关键词:低渗透;酸化;震荡;水力脉冲;增注

中图分类号:TE357.44 文献标识码:A 文章编号:1001-5922(2019)10-0051-05

随着社会的进步与时代的发展,人类对于化石能源的需求不断扩大,以新技术、新装备、新工艺为代表的油气田勘探开发技术也在不断的运用于现场帮助老区油田开发。当前我国油田普遍面临低渗油田注水开发成效地,综合稳定性差。不同品质的注人水极大改变或破坏储层物性、电性诱发油水动态分布的不均一性。为后续的开采带来多重因素的复杂性油层堵塞问题,诱发地面工艺的注水压力负荷增大。当前虽然有一些较好的解堵降压措施但往往成效不连续,且成本昂贵,因为不同地层的特殊性,大规模推广和套用现有技术也不现实。需要长效而定制式的实验式论证。所以当前相关运用大多还是基于较为常见的物理化学方法进行相应工作的展开。但是盲目的水力压裂会导致不同程度的水窜,运用常规酸化技术相关的时效性较弱,有效距离也很短短。下步需要完善相关工艺并在新材料的开发下运用现场试验去逐步论证其可行性。

振动采油技术是当前石油工业又一成熟性开创技术,主要是将两种不同的传统开采方式进行结合,运用物理法采油的不损坏储层一大优势进行相关工艺的开发,在结合振源产生的振动波输送化学增产剂进行全方位复合型开采。其主要机理为依靠振动能量进行地层扰动式互助以传导振动波于地层,并最终达到油水混合物驱替全面优化油层渗流条件以至于解堵,优化岩石物性结构。最终运用合理的工艺措施进行增产增油。在开发成本方面,该项技术主要有投入少,回报高,相应工艺条件简单,配套措施连贯且对环境污染小,并且可持续发展。据相关报告,在国内外老区勘探开发过程中运用该项技术能全面优化储层,极大提高可采储量。文章基于此新兴技术发展,在理论结合实际的前提下结合现场岩层实际预设实验,系统研究低渗油藏注水井深度酸化开发结果,为同行提供建设性意见。

1工区简介

某油田油藏储量丰富当结构特点复杂,其N1-N21油藏依据地质深度排布至上而下为第三系中新统以及第三系上新统下部,沉积体系显典型第三系三角洲。湖泊沉积。储层特点明显,主要为高产层薄,且较为分散,在较多的体系下杂乱分布。由此可见油层细则相关分布情况较为复杂,产状联系方面的研究也不成体系,历史研究表明平面上仅有少数连片分布的油层,且大多的平面展布较差,成零星分布多。特别是油层非均质性在纵向和横向上都较强。可见研究区的特征较为明显。

在前期勘探开发中得出,研究区子长N1-N21油藏部分注水井由于多重互为模式下的不利因素最终触发油藏地质特征、注水水质不达标和相关储层潜在伤害导致的复杂性严重储层污染,且伤害规模都较大。所以基于前期调研和岩层特征需要制定相应的施工细则,以保证注水井酸化过程中,相应酸化反应速度的合规性和匹配性。以求施工过程中及时全面的控制酸岩反应速度,在酸液缓速性能上达到最优,使其扩散作用范围最大,在后续解除储层过程中在治理深部污染下也达到最优化。前期在相应实验及其相关现场运用调研交互基础上,充分分析了子长N1-N21油藏特点和后续发展能力,分别进行了不同浓度不同配方类比实验,细则上进行了盐酸、土酸、多氢酸(两种)、氟硅酸等酸液的实验配对,并在经济性为第一原则的基础上进行常见的缓蚀剂、防膨剂等复合型参数配比及其相关实验,并通过现场实际运用进行多重干扰下的合适性延展性研究,在岩心流动设计和现场工艺流程汇总一致后进行子长N1-N21油藏最终施工过程的注水井深穿透酸化施工过程的良好解堵体系配方,在不违背保密原则的前提下,进行细节性实验参数展示。

2岩心酸化流动实验评价

实验开始前首先选定测试实验仪器,岩心驱替动态模拟实验装置,并进行仪器校正和相应标样调试。然后明确实验过程中的机理及其最终基于实际情况的岩心流动实验全过程和后续数据评价过程中细则性物理量(温度、压力、动力指数)最终便于后续的拟合仿真。当一切测定结束后选取差异性酸化工作液按照一定计量一定流速和一定压力进行不同时段的动态注入对比,以了解不同岩心模拟环境下的渗透率变化趨势,以收集全过程实验数据进行酸化效果及其过程的全方位评价。本次试验结合现场取芯样品随即展开如表1所示。

岩样制备过程中,需要根据相关仪器测定精度与装载藏尺寸进行原始岩心的修正。督促细则如下:①依次进行不同层位岩心钻取,设固定直径2.4cm取其长度在2.5~5cm整块柱状岩心并进行端面打磨,在编号良好,外观无明显损坏情况下存档待用。②运用相关岩心洗油仪进行待用岩心的抽提清理操作,可运用甲苯和乙醇等清洗剂进行混合式操作,并保证样品彻底清洁达标后方可待用。③随即运用岩心抽空设备处理实验环空容积然后载人标定待用岩心并进行后续的加压饱和化实验,最终进行相关实验测定。

整个实验过程应保证安全高效,在备用样品充足的前提下依次进行中间容器的基液(地层水)和模拟酸液的装载。并运用恒温加热装置进行饱和好基液浸泡岩心的变温流动性实验,在此设定为70°C。在一切准备工作妥当后先期开始基液测岩心的多重渗透率初始液测定,随后运用反向通路酸液进行处理,在泵体压力充足,物气蚀杂音前提下开始刚刚闷井模拟实验,在此设定实验温度为1h。运用泵体压力进行正向驱替,然后设定评价指标,依次进行不同工况下的酸液体系酸化效果模拟比对得出最优配方,在此可以运用正交实验分析以及相关数学算法类实验设计方法进行配方实验过程优化,以取得最佳实验过程和经济效益。本次试验中最终选用切合实际的专用酸液配方,实验标定选用常规路径,分别在QA2、QB2、Qc3、QD2岩心样品平台上进行A、B、C、D不同实验酸液体系的相关测定。随后依次得出QB2、Qc3和QD2的粘度和流量等相关实验数据,并依据相关公式进行酸液体系渗透率变化率拟合。

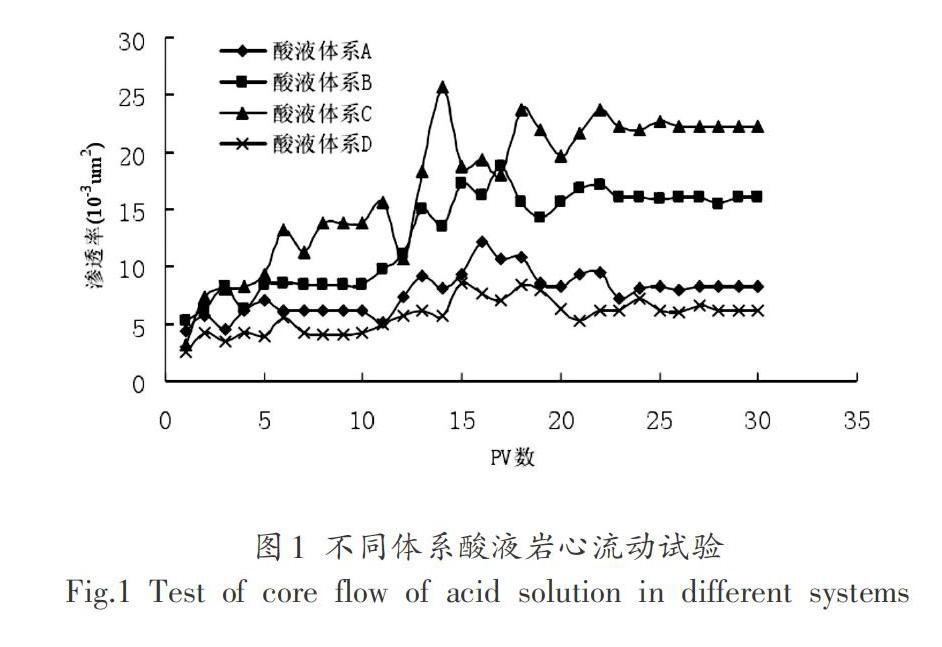

在此简化实验过程,做相关实验岩心流动测试结果有用数据曲线由相关数据可知,实验结果表明最优的综合模拟酸化效果由相关的多氢酸CH-59酸液体系取得,相反土酸体系在模拟环境中工作效果极其酸化程度最差,进一步进行数据分析,土酸的酸化过程会产生一定量的微粒分散运移,析出的相关污染物会影响并堵塞岩石孔道最终导致渗透率变低,甚至发生二次沉淀后果导致的污染物具备或者完全阻碍最终酸化措施成效如图1所示。多重论证可得,在一定浓度的多氢酸体系及氟硅酸体系配比下进行反应温度催化会达到良好的岩心洗涤效果从而得出最优渗透率,进一步论证得出相关的岩石骨架破坏小,能最大化稳定岩石微粒,规避一系列不良损失。

综分析评价,进一步得出细节性实验数据。土酸体系处理后相关渗透率最终测试结果较差,测定相关比值仅为1.35左右。但是运用CH-59多氢酸体系进行处理能达到2.0的渗透率比值,效果优良;其次配备良好的CMH+CMF多氢酸体系渗透率比值也仅为1.6,细节测试其他物质得出:氟硅酸体系1.5左右。进一步进行静态性能评价,岩心动态流动实验均一可行,能很好的进行两种多氢酸体系的相关性论证,最终的酸化效果能达到工业开采价值。在实际情况的真实生产环节更是能保证油藏注水井深度酸化解堵工艺标准。

3水力脉冲一化学复合流动试验评价

继续运用相关岩心及实验平台进行酸液和水力脉冲相结合式的复合式实验,设定先脉冲后酸化、先酸化后脉冲和边脉冲边酸化三个流程框架下的实验步骤。继续进行相关实验,以下分别依据实验过程和相关数据进行分析。基础数据。

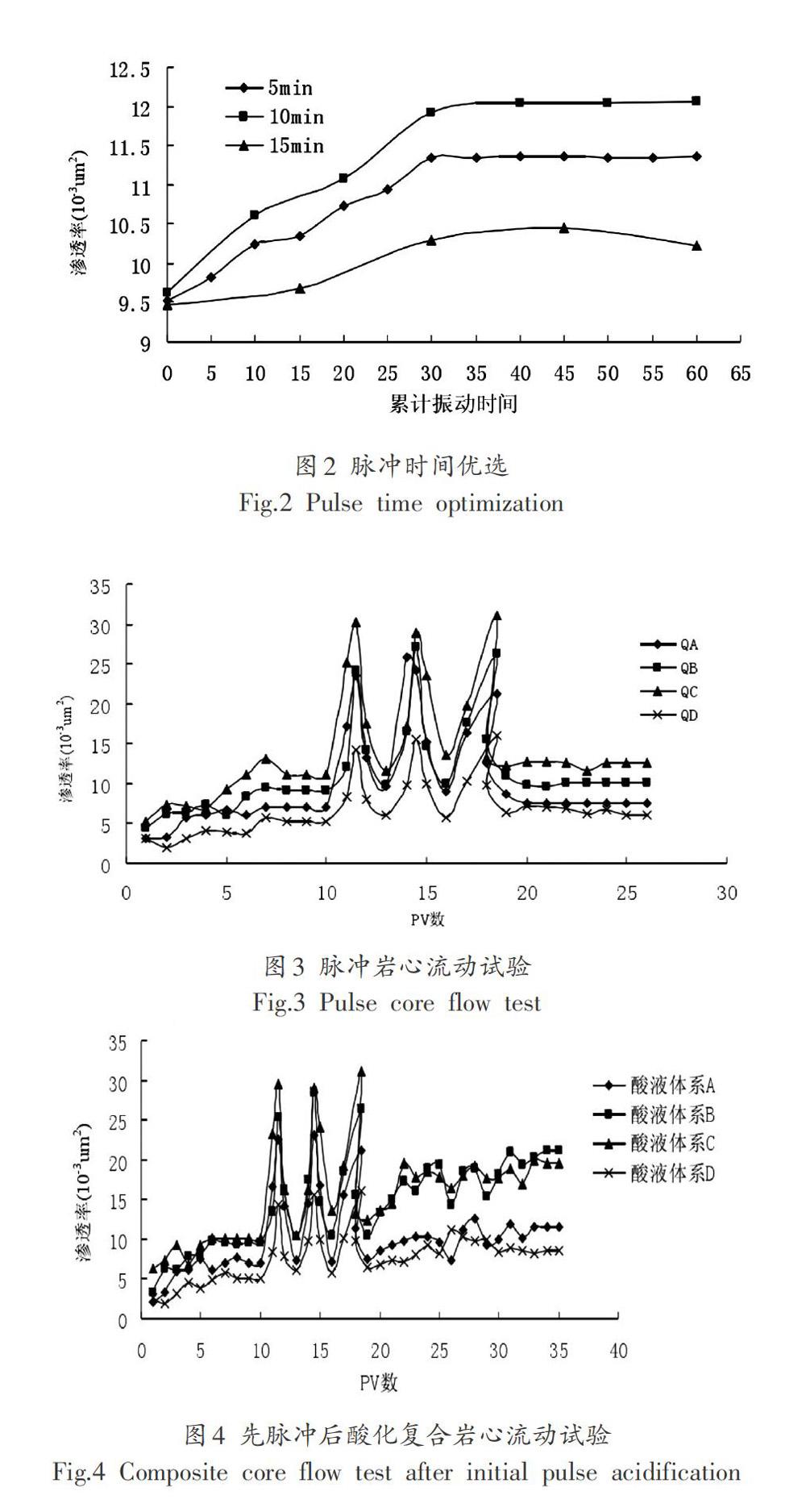

在此前期准备完毕后进行脉冲时间优选,首先需要明确相关实验脉冲时间需要根据间断性实验规律进行,并不是越长越好,杜绝液体回流等不良现象的发生。在此将相关的基液(地层水)部署于中间容器,分别进行QA4、QA6和QA7岩心测试,结果如图2所示。待实验结束,用饱和好基液的岩心进行恒温70℃岩心流动实验。分别用基液进行QA4初始液渗透率测定。随后进行水力脉冲器的开启并进行5min脉冲+5min震荡式的驱替实验,周而复始,并记录相关数据。

依据前述和相关实验结论科学可行,其中综合验证研究区代表性岩心累计脉冲时间以半小时最佳,如若后续增加脉冲时间对渗透率无明显帮助。单一情况下的振动时间10min最优。该时间下的振动效果可以达到最优。在相关的复合实验过程中相关记录和结论如下:

3.1单独脉冲

将相关基液(地层水)配备置于中间容器内,然后运用QA8岩心饱和好基液系统进入夹持器。通用进行恒温70%的岩心流动实验,运用基液测岩心初始液进行相关实验参数渗透率的测定,并运用水力脉冲器进行10min脉冲,10min间隔式的操作,总共需要进行1h。随后在载人QD4做相同的实验。岩心QA8的实验数据进行拟合后,分别进行随机性10PV开始脉冲和20PV后的停止脉冲,然后运用相关数据进行岩心渗透率的脉冲式测量。随后通过拟合算法得出QB3、Qc5和QD4的脉冲流动数据,得出综合数据表如图3所示。

由以上相关图谱及数据结论可知。脉冲刚刚开始时会出现渗透率大幅度波动变化,其中在实验过程的三次脉冲中均出现了三个峰点。可见刚刚开始的脉冲运转时活塞中的余隙容积压差恢复正常。但是综合实验全过程单独脉冲的渗透率比值在1.10左右效果欠佳,单井模拟岩心数据分别为:QA为1.08,QB为1.07,Qc为1.12,QD为1.13。

3.2先脉冲后酸化

在此前期准备完毕后进行脉冲时间优选,首先需要明确相关实验脉冲时间需要根据间断性实验规律进行,将相关基液(地层水)配备置于中间容器内,然后运用QA9岩心饱和好基液系统进入夹持器。通用进行恒温70%的岩心流动实验,运用基液测岩心初始液进行相关实验参数渗透率的测定,并运用水力脉冲器进行10min脉冲,10min间隔式的操作,总共需要进行1h。随后在载人做相同的实验。岩心的实验数据进行拟合后,分别进行随机性10PV开始脉冲和20PV后的停止脉冲,然后运用相关数据进行岩心渗透率的脉冲式测量。随后通过拟合算法得出QB6、Qc6和QD5的脉冲流动数据,得出综合数据表如图4所示。

由相关图谱及数据结论可知。脉冲后酸化效果比单独酸化效果更优,脉冲通过振动后岩心壁面相关物质及污染物会逐步脱落破坏,运移出去后的酸液会随着扩散作用在近井地带富集。

3.3先酸化后脉冲

将相關基液(地层水)配备置于中间容器内,然后运用QA11岩心饱和好基液系统进人夹持器。通用进行恒温70%的岩心流动实验,运用基液测岩心初始液进行相关实验参数渗透率的测定,并运用水力脉冲器进行10min脉冲,10min间隔式的操作,总共需要进行1h。随后在载人QD4做相同的实验。岩心QA8的实验数据进行拟合后,分别进行随机性10PV开始脉冲和20PV后的停止脉冲,然后运用相关数据进行岩心渗透率的脉冲式测量。随后通过拟合算法得出QB8、Qc8和QD6的脉冲流动数据,得出综合数据表如图5所示。

综上所述,由相关实验及其最终影响因素可知,渗透率比值土酸可达1.68最大化,而CH-59多氢酸体系2.38,CMH+CMF多氢酸体系2.03,氟硅酸体系为1.85。通过多重实验论证可知,相关数据得出了,基于现场实际情况下的先酸化后脉冲的效果总体上比先脉冲后酸化效果好的多。且酸化后的岩石物性良好,成胶结疏松结构,能适应后续的脉冲振动机械物理现象对于颗粒堵塞物的排除和吼道重制。

4结语

“薄、多、散、杂”等多重工程和地质特点是研究区子长N1-N21油藏储层的主要综合表现。子长油田实际生产过程中的注水井注水压力急剧上升和相关不良效果主要是由于储层渗透率非均质性强所致。其次储层伤害导致的水敏、速敏以及后续注入水水质不良和油水井连通性差异会对相应注水效果带来影响。通过实验得出:运用水力脉冲和酸化工艺能全面优化相关现场疑难杂症,CH-59多氢酸体系为代表的实验最终渗透率比值为1.9,如若进行脉冲酸化工艺的复合型运用能将渗透率比值增加到2.22-2.64。