北魏女性的集體造像

2019-12-01佐藤智水胡沐君

佐藤智水 著 胡沐君 譯

緒 言

觀察漢代至5世紀的文物、遺址,我們不僅見不到女性的名字,就連和女性相關的積極參與某項事業的痕迹幾乎都找不到。但在南北朝時期的造像祈願與造像供養中,女性極自然地參與到其中。虔心向佛、建造佛像、實現自己發願的行爲,以及與之相關的女性自我表達,使得女性姓名出現在造像記中,形成了在後世看來女性借助佛教發揮力量的社會現象。

中國的造像記最早出現有刻名的女性是在北魏太平真君四年(443)年的金銅佛像菀申造像記的末尾“清信士女劉文姜,菀景妻”。(1)松原三郎: 《中國仏教彫刻史論》(以下,简稱松原史論),図23、24。據記載,菀申兄弟爲高陽郡蠡吾縣任丘村人(今河北省中部)。此外,女性造像發願人首次出現是在北魏興安二年碑(453)中的“清信女趙路泉”,(2)東洋文庫,梅原考古資料(拓本,ワシントン、フリアギィラリー所蔵)。爲巨鹿郡下曲陽人(今河北省中部)。兩人都爲清信女,據推測應爲具有佛教信仰、自覺遵守寺院戒律的女性。這也證實了在5世紀前半期,河北地區出現大量在家女性信徒。據石像材料可知,同爲興安二年碑,成修祖造觀世音像記中同樣記載成修祖之妻李蘭的姓名;(3)大村西崖: 《支那美術史彫塑篇》179頁。羅振玉拓本。此外,皇興五年(471)的趙知法造像記同樣記載了女性造像主的存在。(4)大村西崖: 《支那美術史彫塑篇》185頁;《魯迅輯校石刻手稿》造像(以下,简稱魯迅輯校),12頁;顔娟英: 《北魏紀年佛教石刻拓本目録》,No.5。

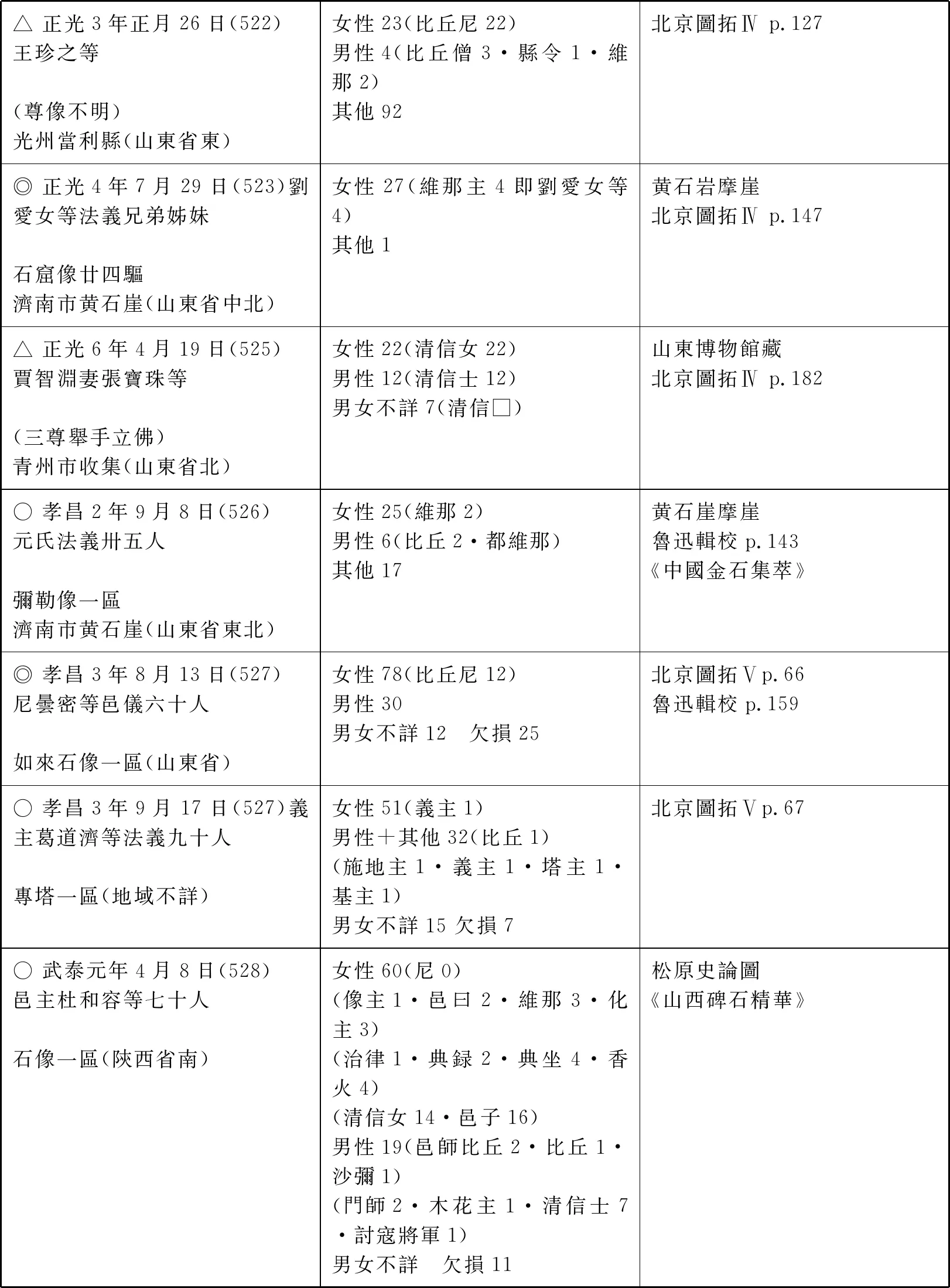

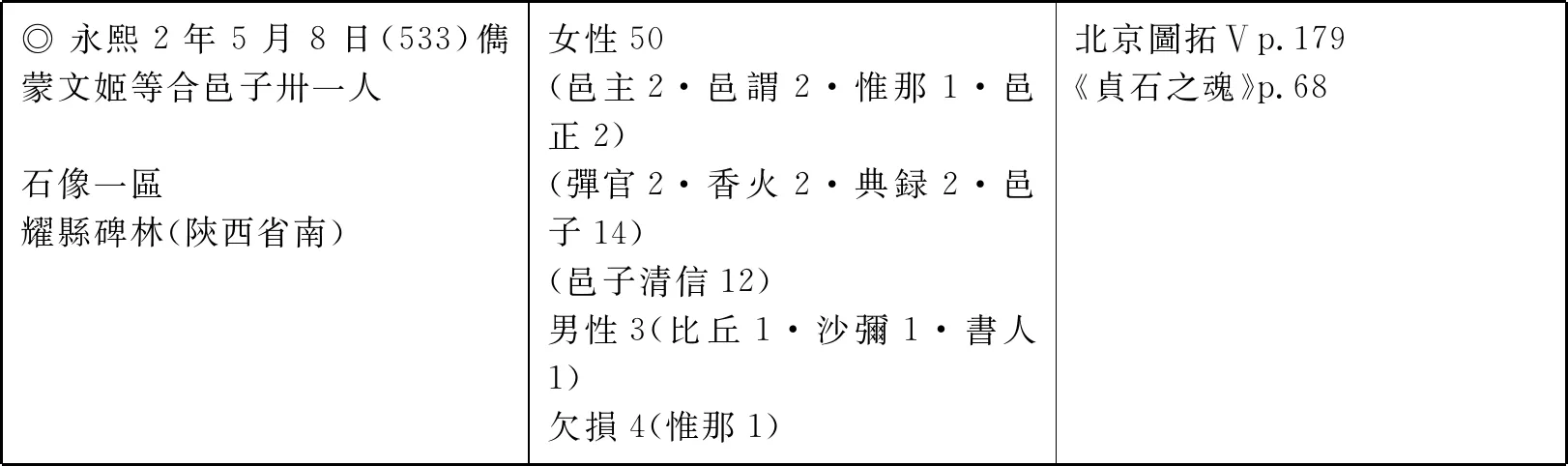

女性致力造像供養,多爲夫妻共同署名,鑒於當時的社會狀況,女性單獨實施造像供養、女性團體共同實施供養,都是十分困難的,但北魏時期如何出現了女性集體造像的可能,本文將結合史料就這一點進行若干考察。文末以“北魏的女性集體造像”爲題製表,加有二重圈◎的造像記,爲女性主導的造像記。縱觀此表,可以得出結論: 女性集體造像自山西省、河南省,逐漸向東擴展至山東省、向西擴展到陜西省。

本文,首先探討最早的兩則案例(邑義信士女等造像記;白詡盧恭等造像記)着手討論,接着分析以女性爲主導的帶◎標誌的四則案例(王黄羅等造像碑;尹愛姜等造像記;張勝男等百六十餘人造像碑;劉愛女等法義兄弟姐妹造像記),將其放入區域史語境下進行詳細考察。

一、 邑義信士女五十四人等造像記北魏太和七年(483)

此造像記刻於山西省北部雲岡石窟第十一洞東壁上部,具體銘文請參見前文。(5)佐藤智水: 《中國における初期の“邑義”について(中)-銘文編1-》,《仏教文化研究所紀要》第四十六號,2007。

這則銘文的開頭“太和七年歲在癸亥八月卅日,邑義信士女五十四人”,被認爲是中國最早的邑義史料,記載“邑義信士女五十四人”(邑義的清信士、清信女等)。文中第12行載“又願義諸人”,第17行載“又願合邑諸人”,使用到了“義”“邑”兩個意義完全不同的概念。據此判斷,存在着“邑中守義的清信士女等”和“邑中義信的士女”兩種含義。據兩種不同讀法再次比對原文,但不管是哪一種含義,可以確定的是男女佛教信徒形成了信衆團體,並協力實施造像供養。

第7行記録了造像的目的“爲國興福,敬造石廟形象九十五區、及諸菩薩”。據石窟現狀,最上方的菩薩立像爲脅侍交腳菩薩龕,其下方爲一尊坐佛并龕,此下爲二佛并坐龕,再下方爲文殊師利菩薩、大勢至菩薩、觀世音菩薩的胡坐像及銘記,交腳菩薩至三菩薩由塔狀縱式結構相連,下方爲造像記的區劃。此塔型龕兩側上中部還分佈着坐佛狀的千佛方形小龕,其右方有四列十一段共44只,其左方有四列十二段共45只,排列齊整。據銘記,這種構成被認爲是“石廟”。然而,除去胡坐的三菩薩像與脅侍,諸佛數量合在一起有93座,由於右方的中下段存在塌陷,左方同樣還有多出一龕,加上二佛并坐龕的二佛一共有95座。

其次,造像記裏記載“邑義信士女五十四人”,五十四人並没有區分男女詳細記録。因此,縱觀壁面左右的千佛龕下供養者的浮雕,佛像左邊,披帽着裙、拱手狀女性供養者共36人,佛像右方、高靴披帽的男性供養者有18人(一部分在塌陷部分),一共有54人。此外,還有較大僧像4人,其右下方3座,左方1座,作爲供養者的先導。這些僧像旁邊還録有邑師法秀、曇秀、道育、普明的造像記。此外,石窟左側四行處女性供養者的最前方,雕有大小與他人無異、僧人打扮的人物,手持供品(花?)而立。這個人應該爲比丘尼。供養者身份到底爲胡族還是漢族,由於其受到後世塗料修復而無從判斷,但從女性披帽的裝扮可以推斷其爲鮮卑族胡人的可能性較大。

以上,根據對造像記與石窟内壁的觀察,該集團内部男性18人,女性36人,共計54人,由四位比丘、一位比丘尼帶領,實施造像供養。造像記中記載的日期八月卅日,應該與六齋日相互吻合。

我們無法從造像記中得知在此社邑集團中女性的位置與職責,但四位男性比丘邑師禮拜像較大,而無名比丘尼較小,因此很難誇大女性在其中的作用,此應當還是由男性主導的邑義造像。但五十四人中女性占比三分之二,這一點又應當如何理解?如果是以夫妻爲單位組成的結社團體,那也同樣無法解釋男女比例顯著不平衡的事實。

奉爲(爲了……)刻下了以下的祈願文:

上爲皇帝陛下、太皇太后、皇子,德合乾坤,威踰轉輪,神披四天國祚永康,十方歸伏,光揚三寶,億劫不隧。

該祈願文是爲孝文帝、馮太后馮氏,以及在此期間出生的皇子(恂)而作的,而這一團體可能與馮太后有所關聯。《魏書》孝文帝本紀七記載:“(太和七年)閏月癸丑,皇子生,天下大赦。五月戊寅朔,幸武州山石窟佛寺。”記載閏四月五日因皇子出生而發出大赦,五月一日孝文帝行幸雲岡石窟的事件。此時政治大權由馮太后執掌,孝文帝行幸時大概與馮太后同行。“邑義信士女等五十四人造像”爲在行幸三月後的八月末完成的,由此可以推測行幸期間,第十一洞窟東壁上大小不一的小型佛龕已經在營造過程中了。邑義信士女五十四人充分認識到了皇帝的意圖,因此其歌頌皇帝與太后大德,祝賀皇子誕生,祈願國祚永康,佛法興隆。

石鬆日奈子氏判定太和七年爲營造雲岡石窟、領導僧團的沙門曇曜與馮太后對抗而失勢的時期,這也是雲岡石窟營造史上存在較大分歧點的年份。(6)石松日奈子: 《北魏仏教造像史の研究》第五章(二)複仏と雲岡石窟,ブリユッケ,2005。曇曜的失勢直接導致了皇家石窟的營造計劃中止,在第十一到第十三窟中表現尤爲明顯,“爲國家與皇帝建造特别窟室,轉變爲一般僧人、民間信徒開鑿的大衆窟室”,在這種情況下,“邑義信士女等五十四人造像”的佛龕建設就成了重要例證。筆者同樣從沙門法秀謀反事件(太和五年)的責任問題中判斷,曇曜在太和六至七年間失去了其教團統帥的權威地位,如若曇曜失勢説可以坐實的話,那麽“邑義信士女等五十四人造像”應該同馮太后有着更緊密的關聯。儘管在該造像記中並不能見到女性個體的名字,但可以從中看出,在馮太后主導的北魏王朝下,女性借助佛教信仰的媒介,自我表達的意識得到了顯著提高。

二、 白詡、盧恭等造像記 北魏太和十六年(492)

這則造像記,刻於山西省太谷縣陽邑鄉的塔寺石窟中,山西省雲岡石窟内也有着帶有古紀年磚的類似案例。從造型上看,有袒露右肩的坐佛、二佛并坐、交腳像等,可見受到了雲崗風格的影響。塔寺石窟的造像與造像記請參見前文。(7)佐藤智水: 《山西省塔寺石窟北壁の北魏造像と銘文》,《龍谷史壇》130號,2010。

塔寺石窟位於山西省中部的山區地帶,是與漢族白氏等建立了姻親關係的地方士族同白氏協力共同營造的小石窟,同時還存有地方邑義萌芽階段的遺迹。推測其於太和十六年鑿刻北壁a面,其後北壁b面,接着又雕鑿東壁、内壁的lmn面。關於此集團的特性,在前文中已經詳細討論過,在此只就女性的參與進行討論。

據太和十六年碑中的白詡、盧恭等,塔寺石窟北壁a面的坐佛龕之下存有集團造像記,但在此都不見女性姓名。據筆者推測,a面的内容一直延伸到b面的坐佛并坐龕之下,其刻有八位供養者的浮雕,其右側刻有男性供養者四人(前面爲大人物),其左側爲四位女性供養者(前面爲孩子),都身着胡服。由此可見,在該地區,不論是平民還是婦人,全身着胡服。其下方刻録着供養者的名字,全爲漢人名,共135人,其中25人爲女性。例如“清信士白宜妻楊香珠”,“楊二王婦冀明光”,“張静母趙賢資、女張祖”,“清信士佛弟子盧囧妻相裏阿母女”等等,她們以母親、妻子、女兒的身份出現。盡管這並不能直接説明她們的地位有所提高,但在造像團體中,混入女性的姓、名的完整記載,這在中國史上也是極早的例子了。(8)關於記載單個女性名字的情況,存在着比造像記更早的買地券。一件爲後漢中平五年(188)洛陽大女房桃枝買地券,另一件爲劉宋元嘉九年(432)王佛女買地券。資料見於冨谷至: 《黄泉の國の土地売買》,大阪大學教養部研究集録“人文·社會科學”第三十六輯,1987,參照《陶齋藏石記》卷13。這是不可忽視的事實。

塔寺石窟反映了當時地域社會男性占主導地位的現實,而“刻女性名”這樣的行爲的首次出現,則反映了在地方社會,“與女性的地位與作用相關的思考方式”正在逐漸改變。同時,刻録時間略晚於北壁的東壁臺座右側m面出現了“清信女郭□姬”的記載,即在當地出現了清信女這樣具有身份認同的女性,可見社會環境也發生了一定的轉變,而這是借助奉佛實踐實現的,從這一點上看,可以推斷其與佛教自身的氛圍緊密相關。

三、 王黄羅等百餘人造像記(史料1)北魏太和末年

這則造像碑(以下簡稱王黄羅等碑),出土於山西省東南部高平市邢臺村,現在陳列於山西省博物館,爲高182 cm,寬83 cm,厚185 cm的大型造像碑。

碑陽下部刻有本尊的佛龕。佛像爲偏袒右臂、結禪定印的三尊坐佛。佛像兩腋張開,身形苗條,法衣近乎透明,繞體多次,引人注目,可以看出受到了雲崗石窟樣式的强烈影響。侍脅菩薩身着薄衣,立於蓮花之上,内側手持棒狀物體,高舉示人,下面外側手持水瓶樣物件,形象少見。正面的其他部分爲千佛所填滿,即本尊龕的兩側,密密麻麻遍佈着坐佛的小龕。王黄羅碑既無紀年磚也無祈願文,從造像和文字判斷,其爲太和年代後期到末期的作品。

碑陰,在相當於全碑三分之一處的上段,鑿有與正面相同的千佛龕,然而最上方中央置有一尊坐佛,與九體阿彌陀佛等大,合掌安然而立。其中下段刻有與造像相關聯的供養者姓名,約百餘人,共七段,十七行,記録完整。文字樸素,筆力虬勁,給人以深刻印象。受筆者管見所限,目前還没有看到相關先行研究。儘管這些漢族人士在取名時候並没有一定的男女傾向,名字本身也没有明確的區分。然而,經過對造像碑供養者姓名的整理,我總結出了幾點特徵,以下試圖對其進行具體分析。

(1) 背面,大約刻了104人的名字,90人確定爲女性。(9)王黄羅等碑中確定爲女性的90人,將常用的文字與事例數記録如下: 阿19·女14·姬6·妙6·薑6·朱5·男5·好4·娥4·愛3·陵3·狃3·爾3·雙3·堂3·姿2·要2·黄2·敬2·妍2·歸2·農2·賜2·羅2·香2·金2·銀2·玉2·王2剩下的,男女不詳9人,5人缺失。男女不詳的9人,第一段趙賜、浩那、閻農,第二段趙定光,第三段郭薛胡,第四段李榮光、孟齊王,第六段王歸生、申屠黄。然而,賜、農、光、王、歸、黄等字,在其他的女性名中作爲一部分出現,同樣也可能爲女性。假設其爲女性,那麽剩下的2—3位男性混雜在104的女性團體中,這是極爲不正常的現象。因此我推斷全員應該都爲女性。

(2) 都維那□□一人,□□□□□一人,維那九人,這是具有官銜的人物。(10)維那,原爲梵語,意爲“管理僧衆雜事之人”。在中國維那作爲管理事務的一種寺僧,北魏時期,國家宗教管理機構昭玄曹的長官爲沙門統,下一級長官即爲都維那,其管理地方州鎮、統治僧尼。他們基本都爲出家人,但在邑義中,出現了擔任民間佛教團體發起人的俗人,他們同樣也被稱爲維那。在造像記中,也寫作“唯那”、“惟那”等。在這裏王黄羅、司徒好、王阿容、魚公主、孟香嬰、畢都狃確爲女性,趙賜、浩那、閻農儘管男女不詳,從上面的推斷可知賜、農同樣爲女性。此外,寫在抬頭、作爲集團代表者的都維那□□和後面的□□□□□,以及第六段中□□□的部分,仔細察看的話,其被石工有意銷除。而這一部分因何原因被銷除,所刻部分爲男性女性,目前無法得知。基於殘存部分可判斷,該集團由都維那一人(一説二人)、維那九人(一説十人)指導。

(3) 將人名據姓氏整理如下。

王(20人)維那2 孟(2人)維那1 朱(1人)

畢(8人)維那1 魚(2人)維那1 孫(1人)

浩(7人)維那1 閻(2人)維那1 杜(1人)

郭(7人) 刑(2人) 董(1人)

張(6人) 陳(2人) 彭(1人)

李(5人) 韓(2人) 聊(1人)

趙(4人)維那1 秦(1人) 令狐(1人)

司徒(4人)維那1 殷(1人) 吕(1人)

申屠(4人) 原(1人) 和(1人)

牢(4人) 侯(1人)

崔(3人) 皇甫(1人)

王氏包括王黄羅共20人,人數最多,其中擔任維那的有兩人,因此可以判斷其爲承擔造像任務的主導家族。從參加者的多少來看,銷除的部分,除王氏以外,刻有未擔任維那的郭、張、李任何一族的可能性都存在。

據上,從王黄羅碑的供養人姓名可判斷供養人基本上都爲女性,而在5世紀的晉南(山西省東南部)鄉里,僅僅憑借女性是如何營造出近2米高的石像、實施造像供養的,實爲不可思議。

這塊造像碑出土的地點位於現在長治市以南未到晉城市的中間位置,再往南就到了洛陽及鄭州市,自古以來其都爲重要的交通樞紐。漢晉時期爲上黨郡内南部的泫氏縣,北魏時置高平縣。該地區最早的佛教造像爲沁縣的小太和石佛(無銘記),在沁水縣有太和十七年紀年的小型造像碑,現在市内羊頭山麓至山頂間依然散落着太和年代以來留下的小窟與石像,其同樣受到了雲崗造像風格的影響,保存有諸多5世紀佛教遺物。

與王黄羅等碑相關性最强的造像碑爲高平市建寧鄉建南村資積寺門前現存的“李道興等邑子造像碑”(以下簡稱李道興碑)。這則造像碑在之前的拙稿中已有所討論。(11)佐藤智水: 《北魏太和末年の大型石仏像》,《龍谷大學論集》466號,2005。

李道興等碑高250 cm,寬180 cm,厚68 cm,爲宏偉的大型四面造像碑,四面都密集地雕刻着佛龕和千佛龕。碑陰下部鑿刻有三尊合手坐佛龕,佛像着涼州式偏袒右肩衣,在其兩邊刻有粗字銘記,此外碑陽規整地雕有千佛浮雕。碑陽下方的銘記,正向右側寫有“大代太和廿年歲在丙子,邑子等,皇帝陛下,造石像一區”,正向左側寫有“建興太守李道興侍佛時”(北魏建興郡爲高平一帶的統稱)。皇帝陛下之前應有“爲”字,但在該碑中並未記入。此四面造像碑左右兩側,上部刻有千佛,下部爲供養者銘文,右側面記有“都惟納郭僑”“都惟納畢廣”(惟那與維那音通)兩位發起者,以及剩下四十三位没有記載身份地位的供養者,左側同樣刻有三十二位供養者姓名,也没有記載其官銜地位。合計如下:

郭(48) 畢(8) 陽(5) 司徒(2) 李(2) 秦(2) 閻(1) 申屠(1) 王(1) 楊(1) 宋(1) 羅(1) 陳(1) 鄧(1)

以上全爲男性名,郭氏在其中佔據絶對多數,從都維那的官銜以及供養者排列情況來看,郭氏與畢氏應當爲地方豪族,他們勸服建興郡太守李道興共同參與佛教造像,李道興出自渤海李氏,出身顯貴,在前文中已經討論過其家族與佛教的淵源。即在高平一帶地方士族郭氏、畢氏的號召,與郡太守的許可下,邑義團體最終形成。

此外,李道興等碑與王黄羅等碑存在着幾個共同點。其一,關於其所在地,李道興等碑位於高平市建興鄉建南村,王黄羅等碑同樣位於高平市刑村。兩者直綫距離20 km,意外地接近。第二,佛像的形象都受到了雲崗造像風格的影響。第三,雕刻的文字都爲樸素的粗體字,筆法也相類似。第四,供養者的姓氏同樣存在共通性。

據以上考證可以推測,王黄羅等碑與李道興等碑存在着緊密的聯繫,很有可能出自同一石匠團體。接下來再考察一下雙方的供養者。

最先注意到的是,前者爲女性供養者,而後者爲男性供養者,再細看會發現,兩者供養者的姓氏重合度很高。將王黄羅等碑裏的姓氏依照順序進行如下的排列,可以看出王氏佔大多數(畫綫部分爲兩者都出現的姓氏),其他姓氏分佈不規則。

王(20人)畢(8)郭(7) 浩(7) 張(6)李(5)申屠(4) 趙(4) 司徒(4) 牢(4) 崔(3) 孟(2) 魚(2) 閻(2) 刑(2) 韓(2) 陳(2)

秦·殷·原·侯·皇甫·朱·成公·孫·杜·董·彭·聊·令·吕·和(各1)

李道興等碑(前揭)全爲男性,郭氏在數量上占壓倒性優勢,同時姓氏的分佈相對規則。

郭(48人)畢(8) 陽(5)司徒(2)李(2)秦(2)申屠(1)閻(1) 王(1) 陳(1) 楊(1) 宋(1) 鄧(1) 羅(1)

觀察兩通造像碑的供養者可以看到,王黄羅等碑參加者的姓較爲多樣,參加的女性也不僅僅是未婚女子,同樣也包括已婚婦人。晉南地區距國都較遠,我們尚不能完全認知該地區的造像供養,因此也不能貿然判斷僅僅只有女性參與造像事業。最合理的解釋應當爲,該供養是以虔心佛教的郭氏、畢氏爲核心,形成了兩個分别以男性與女性爲中心的邑義團體,從事佛教造像。在王黄羅等碑中,擁有兩位唯那的王氏家族女性數量最多,而在李道興等碑中,王氏女僅有一人,因而推測其他人都是由他處嫁到高平地方士族家的女性。王黄羅本身也極有可能是嫁到郭氏或畢氏的女性,其他的例子同樣見於浩、張、李、趙氏家族等的女性。由於王黄羅等碑没有紀年磚與祈願文,那兩方碑很可能是作爲一個整體進行造像供養。

王黄羅等碑可能是以郭氏與其相互聯結的畢氏、陽氏、司徒氏等地方士族夫人爲核心,她們在丈夫的支持下形成了邑義團體,並參與造像供養。據上所述,王黄羅等造像碑儘管並不是由女性獨立思考、行動的産物,但除去這一點,我們無法否認的是,女性以維那身份參與策劃,並在整個供養活動中起到了一定的積極作用。

四、 尹愛姜等造像記(史料2) 北魏景明三年(502)

這則造像位於龍門石窟古陽洞南壁的窟頂内壁,佛龕高63 cm,寬37 cm,深7 cm,其中置有三尊交腳彌勒像,佛龕的正右方有着碑型造像磚,帶有三角狀題額。造像碑大小高約50 cm,寬約20 cm。

縱觀銘記,其記録了景明三年六月廿三日尹愛姜等二十一人唯那進行造像供養的事件,其中的人名全爲女性。也就是説,該造像碑爲首例建造年月明確且由女性團體所建造的造像碑,换言之,爲女性最早建立的獨立邑義。順便一提,廿三日爲六齋日。

從名字的整理方式上可以看出女性邑義的存在形式,由於文字磨耗與窟壁瑕疵,尹愛姜等造像記中判讀不清的地方較多。録文時參照以下三本書: 京都大學東方文化研究所,水野清一、長廣敏雄《龍門石窟の研究》(座右宝刊行會、1941年)所刊登的《龍門石刻録録文》(略稱《龍門録》);劉景龍編著《古陽洞》(略稱《古陽洞》,科學出版社,2001年);毛遠明校注《漢魏六朝碑刻校注》第三卷(略稱《毛遠明》,綫裝書局,2008年)。這三者録文多有相異之處,比較多個版本的拓本,筆者進行了如下校點。

娣女(題額)

1 景明三年六月廿三日。□□□□□□□子、唯那

2 尹愛姜、唯那張雙□、□□□、□妙姿、王容、王午

3 好、楊醜姜、郭容、劉豐、王□、□轉好、王足趙、尹娥

4 容、鄭桃、胡歡鄉、尹醜姜、尹醜女、程曇妙、尹顯姿、

5 尹陵姜等廿一人,各爲七世父母,所生眷屬,亡者升天,

6 生者福德,□□石彌勒一區。普爲終生,咸同此願。

第五行“廿一人”,第一行一人、第二行六人,第三行七人,第四行六人,第五行一人,共計二十人。第一行中的“□□□□□□□子”,對應《龍門録》No.587“比丘尼蘇□子”,《古陽洞》No.2271“□□□□□郭□子”,而《毛遠明》No.0387這一部分“約闕七文字”並未進行轉録。如果據《龍門録》寫作“比丘尼”,那麽就能輕易判斷該團體的性質,儘管這種可能性較大,但現在無法確定該拓本是否寫作比丘尼。(12)關於“□□□□□□□子”,據《龍門録》寫作“比丘尼蘇□子”,上面二字□□浮在空中。最初推測□□的内容,認爲其可能是記録日期的己酉,或者是唯那。在這種情況下,其爲唯那的可能性較大,在同時代造像記中,也偶有記録僧尼原來俗姓的案例。因此,如上保留前記。

第二行“□、□□□、□”部分,《龍門録》《毛遠明》兩者都將其定位爲無法判讀的四字,而《古陽洞》將其定位爲無法判讀的五字。下面録入的“妙姿”,《龍門録》爲“妙婆”,《毛遠明》爲“妙安”,《古陽洞》爲“妙姿”,筆者根據拓本判斷其應爲“妙姿”。第三行《龍門録》爲“好、楊醜、姜郭容、劉豐、王密、盛轉好、王足趙、尹娥”,《毛遠明》爲“好、楊醜姜、郭容、劉豐、王寧□、□轉好、王足趙、尹娥”,《古陽洞》爲“好楊醜姜郭容劉豐王□□轉好王足趙尹娥”,筆者根據《古陽洞》的録入進行句讀。第四行,《龍門録》爲“容、鄭栳、胡歡鄉、尹醜安、尹醜安、程曇妙、尹顯安”,《毛遠明》爲“容、鄭桃、胡歡鄉、尹醜姜、尹醜宓、種□妙、尹顯姜”,《古陽洞》爲“容鄭桃胡歡鄉尹醜姜、尹醜女程□妙尹□海”,筆者根據各種拓本校文如上。(13)據尹愛姜等造像記,將女性名中經常使用的文字統計如下: 姜4、容3、醜3、妙2、好2、姿2、女1、愛1、雙1、陵1、娥1、足1、趙1、鄉1、桃1、豐1其與王黄羅等造像碑中所見女性名具有較多的共同點。

審視一下二十一人的構成可知,除去第一行外,具有官職的人物,僅僅只有作爲唯那的尹愛姜和張雙□兩人。

尹(6人) 王(4) 張(1) 郭(1) 胡(1) 楊(1) 劉(1) 鄭(1) 程(1) 不明(3)

察看一下姓氏構成便可知,此邑義爲一個異姓團體。回觀第一行中身份不明者,可以推測出其一定具有官職。在《龍門録》中,“比丘尼蘇□子”,“蘇”以“蘇”的異體字出現,而根據雙耳旁的部分,“郭”和“鄰”同樣很相似。其官職如今已經完全漫漶,“唯那比丘尼”還是“□□都唯那”還是“□□□唯那”,由於無法見到交腳像龕周邊的供養者浮雕,同樣無從得知。但能够判斷的是,二十人全爲女性,且在唯那(即維那)的發起下,形成了邑義團體,並依據一定的條約,協力實施龍門古陽洞窟頂的造像供養。抬頭不明身份的人物如若是比丘尼,那麽女性的奉佛事業就是在比丘尼的指導下進行的。指導的比丘、比丘尼的名字不一定刻在造像碑上,尤其在女性集團的情況下,即使没有比丘尼的刻名,同樣也可以推斷存在比丘尼指導的情況。

那這二十一位女性是如何聯合起來完成集團造像的呢。考慮到當時龍門石窟古陽洞的開窟狀況,並不是任何人都可以自由捐助資費、參與造像供養的,而是需要同古陽洞營造人以及供養人都具有一定關聯。

古陽洞的開鑿爲太和十七年(493)十月一日,正好爲北魏孝文帝中止南伐、向隨侍臣下承諾遷都並提出建設首都洛陽城計劃的時期,其以詔書爲契機,(14)《魏書》高祖本紀下載有太和十七年冬十月戊寅朔“詔司空穆亮與尚書李沖、將作大匠董爵,始經洛京”、十八年甲辰“詔天下,喻以遷都之意”。這一點在温玉成《龍門古陽洞研究》(原載: 《中原文物》特刊,1985年;龍門石窟研究所編: 《龍門石窟研究論文選》再録,上海人民美術出版社,1993年)中已經指出。此外,後宫與百官完成遷都在《魏書》同條太和十九年,“九月庚午,六宫及文物,盡遷洛陽”。在比丘慧成以及其贊同者的提議下開始了國家的造像供養計劃。

指導古陽洞建造的比丘慧成,其最先的設計計劃是在西側的内壁建造二十尺大小的本尊雕像(像高約5米)、十六尺像高的脅侍菩薩兩尊(像高約4米),此外,在左右北壁、南壁建立四大佛龕,在靠近頂部的地方建立千佛的浮雕。然而,慧成答應了自舊都平城遷出的王侯、官員以及其眷屬們的請求,一面繼續建造本尊與四大龕,一面將其他部分全部雕刻成大大小小的佛龕。最後,自太和末年(495—499)到景明年間(500—503),門口附近的北壁中上段、南壁中上段以及一直到窟頂的部分,全部雕有密密麻麻的龕像。而這些龕像大多是從平城遷出的王室、官僚以及其家屬所供養的。

尹愛姜等造像刻於南壁頂部靠近内側的窟頂處,筆者認爲其爲“廣川王太妃侯氏”以及與廣川王家親近的人的區域。該區域的大龕建於南壁千佛右上方侵蝕處,除了“廣川王太妃侯氏爲亡夫賀蘭汗造像”(交腳菩薩像)以外,還有“廣川王太妃侯氏爲己身及孫息造像”(交腳菩薩像),小龕爲“國常侍臣王神秀造像”、“國學官令臣平乾虎造像”,(15)據《古陽洞》,《廣川王太妃侯氏爲亡夫賀蘭汗造像》D87龕,高96 cm,寬63 cm,深8 cm,本尊交腳菩薩像通高55 cm,肩寬17 cm。《廣川王太妃侯氏爲己身及孫息造像》D99龕,高136 cm,寬83 cm,深14 cm,本尊交腳菩薩像殘高70 cm。王神秀造像龕D101,高25 cm,寬18 cm,深4 cm,本尊爲三尊合手坐佛。兩者都是以“爲太妃廣川王敬釋迦牟尼像”的名目建立的。國常侍、國學官令都爲諸王近側的侍從官,儘管其爲北魏下級官位(相當於從八品、從九品),但同樣可以看出廣川王家所受到的特殊恩遇。與廣川王氏相關的這一片區域還存有其他十餘個中小龕,許多龕銘記簡單甚者没有銘記。(16)據《古陽洞》,除王神秀、平乾虎以外,高度在25 cm以下的小型佛龕也録有銘記,D96龕“國典衛”,D98龕“比丘惠遷”,D100“太妃”,可能都與廣川王太妃侯氏有一定聯繫。該區域還雕有比王神秀造像和平乾虎造像還略大的女性邑義佛龕,她們自身或爲先導僧尼,或父、夫等與太妃侯氏(17)據《元焕墓誌》(北魏孝昌元年十一月八日葬。趙超《漢魏南北朝墓誌彙編》),廣川王太妃侯氏之父“上穀侯石拔,平南將軍、洛州刺史”,從石拔這樣的名字可推測其族屬並不爲漢族。以及王家侍從官有着極其密切的聯繫。女性邑義團體的形成,在未婚時與父母,已婚時則與夫家、舅姑的認識、配合以及整個周遭環境都密切相關。下面就對這一點進行試探討。

從尹愛姜等尹氏六人的姓名可以推測其爲姊妹或者從姊妹關係,在古陽洞,景明三年《孫秋聲等造像記》(《古陽洞》No.2296)中“尹文遠”,缺失紀年磚的《嚴雙珍、尹文和造像記》(同No.1901)、永和四年《尹伯成妻姜造像記》(同No.1874)等中都出現尹氏家族,儘管無法確認其與廣川王氏的直接關係,但在《魏書》中可以找到兩則其與北魏王氏通婚的例子。(18)當時尹氏家族中最有名的爲天水尹氏,其次爲河間尹氏。據《魏書》,明元帝後宫,永昌王健的生母尹夫人、沛郡西元禎第五子瑞的生母尹夫人都出自尹氏,可見北魏王室與尹氏家族關係緊密,而現在由於材料不足,無法判定古陽洞中的尹氏是否與其有直接關係。同時,王容、王午、王足趙等王氏女性四人,很可能與國常侍王神秀同族。

此外,還存有與她們身份相關聯的碑形與題額。像“娣女”這樣的題額在南北朝時期僅有此一例。原本題額作爲碑石體裁傳承下來的樣式,並没有用於造像記的傳統。在龍門古陽洞還有幾例:

《始平公像一區》 …太和廿二年《比丘慧成造像記》 (《古陽洞》No.1842)

《娣女》 …景明三年《尹愛姜等廿一人造像記》 (《古陽洞》No.2271)

《邑子像》 …景明三年《孫秋生等二百人造像記》 (《古陽洞》No.2296)

《彌勒佛像》 …景明四年《比丘慧樂造像記》 (《古陽洞》No.1850)

《邑子像》 …景明四年《邑主馬振拜等造像記》 (《古陽洞》No.2521)

《邑子像》 …(景明)《邑主楊大眼等造像記》 (《古陽洞》No.2023)

《釋迦像》 …(景明)《魏靈藏薛法紹造像記》 (《古陽洞》No.2024)

《邑像》(19)此龕指的是《古陽洞》D92(銘記No.2282。龕高106 cm,寬72 cm,深8 cm。本尊交腳菩薩像通高59 cm、肩寬14 cm),此龕爲帶有造像碑的大型龕,尹愛姜等造像記就在其正下部,爲與廣川王氏相關區域中的第二大的佛龕。造像記的内容在題額“邑像”中有所體現,但祈願文部分磨損嚴重。《古陽洞》中將No.2282與No.2300視爲不同録文,但其爲同一録文的可能性較高。《龍門録》景明元年,《古陽洞》景明四年十月,都出現了同一邑師惠□的名字。此尹愛姜等造像的正下方的邑義造像,很可能爲與廣川王氏相關的、以男性爲中心的團體造像,並與尹愛姜等造像緊密聯繫。此外,還有兩片同廣川王氏相關的區域,《古陽洞》D86龕(高69 cm,寬50 cm,深6 cm;本尊像通高45 cm,肩寬14 cm)、D88龕(高78 cm,寬50 cm,深6 cm;本尊交腳菩薩像通高47 cm,肩寬11 cm;脅侍菩薩像未完工)兩中型佛龕,而在造像記區域兩者並無刻字痕迹。…(景明)《邑師惠□造像記》 (《古陽洞》No.2282)

《邑子像》 …(景明)《邑主魏桃樹造像記》 (《古陽洞》No.2067)

《(空白)》 …太和十九年《丘穆陵亮夫人尉遲造像記》 (《古陽洞》No.1840)

《(空白)》 …太和廿二年《北海王元詳造像記》 (《古陽洞》No.1843)

《(空白)》 …景明三年《廣川王祖母太妃侯造像記》 (《古陽洞》No.2272)

由以上可見,在古陽洞中,題額初期都集中在恢弘的造像記中,像主的身份較高,或者在邑義造像中較爲顯眼。因爲尹愛姜等造像記也存有題額,因此她們的父、夫幾乎不可能爲庶人。而題額中的“娣”很可能爲描述男子德行的“悌”置於女性的變體,“娣女”的組成成員爲姐妹,是基於信仰而結合的關係,也即是以佛法爲因緣而結成的“義姊妹”關係。男性的《邑子像》則是與女性邑義造像相對應的題額。

其次,縱觀尹愛姜等造像記的内容,值得關注的是,其中並没有找到初期邑義所特有的“爲皇帝”、“爲國”等的句式。而在句尾出現了“普爲終生,感同此願”(終生即衆生)的語句,可以窺見其爲僧尼指導下的産物,此外,祈願也不是個人的發願,而是邑義全體成員共同的祈願,這也是當時的人們最接近佛教“亡者升天、生者福德”的信仰標準。换言之,由女性們建造彌勒像、共同祈願,進行造像供養,在此社會環境中並没有爲王朝、皇帝祈願的必要。

根據以上的考察,可以推測尹愛姜等造像是北魏王家乃至侍奉皇室的父、夫集團下的女性,在僧尼的指導下結社,並實施造像供養的結果。

此外,尹愛姜等的龕像上有天頂,實施供養時,仰視所至還有10 m的空間。當蠟燭與燈火都無法起作用的時候,也可以使用鏡子等實現照明,而在完成造像儀式之後,對供養者及他的子孫有何影響,這一點史料記載較少,在後面的研究中則需要繼續探討。

五、 張勝男等百六十餘人造像記(史料3)北魏正光三年(522)

這尊石像(以下爲張勝男等造像碑的略稱),爲大型四面造像碑,1999年在臨淄鎮農家出土,現存於山東省淄博市臨淄區齊國歷史博物館。筆者2011年三月五日與龍谷大學长谷川岳史教授、市川良文准教授三人訪問該博物館並獲得了許可,頂着寒風從事了調查。(20)有關銘記的抄録,碑陰的文字是由市川氏與筆者、左側則爲长谷川氏與筆者協力進行的。拍照主要由长谷川氏擔任,而本稿的轉録、校對、插入照片等則爲筆者的責任,由筆者進行,並向上述兩位先生表示誠摯的謝意。在我們來訪期間,張勝男造像碑就横向放置於博物館南外庭路面上,因此無法細看碑陽、碑陰以及左側部分,右側部分無法得見。造像碑最下部破損,據現狀,高184 cm,寬75 cm,底部厚67 cm,脱落的部分爲佛像足部以及蓮花紋樣的臺座部分,此部分在側部有所保留,如果將臺座部分算上,爲通高240 cm的大造像碑。張勝男造像碑記有北魏正光三年正月六日的銘記,爲山東省出現的早期大型石像案例。(21)與本造像類似的造像碑還有臨淄區附近博興縣博物館所藏王世和等造像碑(正光六年六月造)。殘髙240 cm,寬80 cm,厚70 cm,規模也相仿。碑陽爲一尊舉手如來立像,足部和頭部都缺失,因此無法得見整座佛像完整樣貌。據銘記,本尊爲釋迦像,餘下高度88 cm,原高135 cm,前後等高。碑陽處無刻字。

碑陰,自上部三分之一處可分爲四段,每一段置有小坐佛五尊,合計二十尊。其下三分之一處記有祈願文十五行,下部三分之一處則刻有四段十八行供養者姓名。

碑左側可分爲上下十二段,每段雕有三尊坐佛,共計三十六尊,龕之間的空間(如壟道一般的縱式空間)也刻有個别供養者的銘記,與各尊坐佛相對應。碑右側貼近地面,從狹縫中並不能窺見其具體内容,因此需要進行更加詳細的調查。

再來考察一下碑陰的祈願文。在銘記的日期中,末尾記載“大魏正光三年(522)正月六日”,爲北魏肅宗孝明帝統治時期。文章首先解説了最初釋尊出現在娑婆世界的緣由(1—4行),接着,記録了青州齊郡臨淄縣清信士女張勝男率領六百餘人皈依佛教,捨棄部分資産,爲師僧、父母及一切衆生建造、供奉一尊釋迦牟尼石像的事迹(4—8行)。接着又記録了凝結供養者虔意的佛像與供養者誠心互通的願景(8—10行),緊接着記録了造像的功德,它能够洗浄亡者濁世之塵,使亡者托生彼岸,得遇釋尊,聆聽正法,同時祈願現世的供養者與親眷同樣能够永延壽命,身心安穩(10—13),最後以範式句結尾,祈願一切衆生兼受此福德。

首先,關於該祈願文,首先可以確定的一點是,發願主爲青州齊郡臨淄的清信士女(即清信女)張勝男,她勸服、帶領一百六十餘人,爲師僧、父母、兄弟建立了釋迦像造像碑。

臨淄縣,隸屬北魏青州齊郡郡治,現屬淄博市臨淄區。該發願主張勝男自稱清信士女(即清信女),可以推測其爲在家受佛寺三歸五戒的女性。從女性的名字(勝男)可以看出,“男”具有男性形象,筆者推測“勝男”的命名包含了“生出格外健康的男孩”的期待。(22)南北朝時期女性取名中帶“男”字並不稀奇,相反在男性名中卻基本找不到類似的例子。例如,在王黄羅等造像碑中阿男有三人,濟南市黄石崖劉愛女造像記(史料4)中勝男一人,同在黄石崖的元氏法義(孝昌二年)同樣刻有迎男、男生這樣的女性名。據該祈願文,我們可以確認,此四面大造像碑是通過女性的發願、結社而營造的。

考察碑陰下部文字,其中有六十一組夫妻、一組母子、單獨出現的男性兩人,一共刻録了一百二十六人的姓名。其中,八組夫妻的名字下都刻有另行小字“唯那”(即維那)。例如,“△△△妻○○○唯那”,該官職名“唯那”並没有放在夫的△△△符號之後,而是放在了妻○○○之後,因此唯那爲妻的官職。此外,同樣開頭的“付雙虎妻張勝男唯那”也能作爲其證據,此處唯那與發願主張勝男最爲匹配。如若唯那爲夫的官職的話,就應當置於△△△前,此規律同樣見於其他邑義例子中。在當時,不論女性起到了怎樣重要的作用,都要作爲妻子刻於丈夫名字之後。儘管如此,依然可以判斷,嫁到此地的八位女性,以“唯那”的發起者身份參與到了集體造像的供養事業中。

縱觀碑陰的名字,完全看不到有官位與爵位的人,同時,也没有胡族出身的人。基本上全爲漢族。男性共六十四人,女性共六十二人,全部共一百二十六人。其中傅氏家族的人尤其多,男性六十四人中,有一半以上——三十四人都來自傅氏。

首先需要確認的是,祈願文中張勝男率領“百六十餘人”,其中是否包括了她們的丈夫。碑左側所記載的供養者三十六人(其中八人在碑陰有重複),碑右側未得見(據調查感覺刻字較少),如果不加上碑陰上丈夫們的名字,就達不到一百六十餘人。此外,在碑陰上刻的作爲夫君的男性們,也無法得知其是否參與了造像供養事業。碑陰單獨記載的人物(傅祖與鹿法可),可以確定爲男性,且能證明該論斷是可靠的。

將男性姓氏根據筆畫順序多少如下排列:

傅(34人) 馬(10) 鹿(6) 張(4) 魏(2)

各1→王·閻·賈·曹·田·鄧·李·□

由此可見,該造像主要承擔者爲張勝男的夫家傅氏一族,尤其需要注意的是其與造像事業的緊密聯繫,考慮到大石像碑的營造事業需要大額的費用投入,傅氏的經濟實力以及與其關聯的馬氏、鹿氏、張氏都值得重視。此外,第四段第五行記録鹿法可“田錢二百”,可知鹿法可爲安置佛像,單獨佈施錢二百,購置土地。(23)目前無法判斷鹿法可提供“田錢二百”的意義究竟是“安置造像碑”的田及二百錢,還是“爲了安置造像碑而購置的土地”而需要付錢二百,在這種情況下,由於没有指出土地大小,筆者更偏向於後種解釋。關於建造造像碑花費多少的案例較少,較近的例子爲神龜二年九月齊州東清河郡崔懃率法義二十五人造像記,其記載“法義兄弟廿五人各錢一百裁佛金色”,一人佈施一百錢用以給佛像塑金。佛像主體由像主崔懃以九千錢供養的,一族的崔鴻等同樣也參與了贊助,在該地方建造起了超過2 m的大型佛像,據推測這至少需要一萬錢。崔懃等造像見於李静傑編《石佛選刊》圖64。

與之相對,女性姓氏排列如下。(*代表唯那一人)

張(14人**) 鹿(10) 馬(5) 王(5) 傅(4) 璩(3*) 閻(2*) 孔(2*) 孫(2)

燕(1*) 賈(1*) 竇(1*)

各1→韓·崔·曹·段·褚·趙·陳·程·田·鄧·牟·孟

在女性中張氏佔據最多數,其次爲鹿氏,對比男女姓氏,男性共十二種姓氏,而女性共二十四種姓氏,女性的姓氏較爲醒目。在進行造像供養的地點臨淄,同樣可能也有從其他地區嫁來的夫人們參加。此外,唯那的官職全部是附在夫人們的名字之上的,同樣可以推斷在夫人們的呼吁下,不同姓氏的女性參與到供養活動中來。

接下來考察此處的造像事業,爲了探究其中存在着如何的關係網絡,這裏對於參加者的姻親關係進行整理。爲了使得結論更加清晰,下文畫出了完整的姻親關係的圖示。沿綫所顯示的數字,爲自碑陰供養者夫婦關係中呈現的婚姻數量。詳細分析該圖,可以判斷出該供養事業完全是以傅氏與張氏爲核心實施的。

首先考察一下與傅氏通婚的氏族。

接下來,來看以張氏、鹿氏、馬氏爲核心的多個案例。

以上,從營造大石像碑參與人員的姻親關係來看,形成了以臨淄地方勢力張氏、傅氏、鹿氏、馬氏爲核心的地方網絡。然而,擔任唯那官職的婦人,卻並不一定與地方大族相一致。擔任唯那官職的婦人,除了發願主張勝男,此外只有一人爲張氏(傅聰妻),其他的爲燕外姬(傅榮仁妻)、璩姬(傅定周妻)、孔姬(傅樓妻)、閻椀香(傅强妻)、賈瓫(傅端妻)以及竇法生(馬助妻),共八人。事實上其中七人都爲嫁到傅家的夫人,但卻不能判斷她們是否出自地方豪族或世家門閥。(24)她們有很大的可能出自地方大族,傅端妻賈瓫很有可能出自賈思伯、賈思同兄弟所屬的齊郡益都望族。據《魏書》傅永傳,傅永妻賈氏,傅永自平城遷徙而來,隨後留在本鄉(東清河郡貝丘縣)。這是出於何種原因形成的,以及爲什麽張勝男這樣的女性能够成爲發願主都是需要考察的。

在祈願文中記載“青州齊郡臨淄縣清信士女張勝男”,出土地點爲山東省臨淄鎮這一事實,同時表明了造像碑的製作地也在臨淄縣。即,張勝男的夫家傅雙虎的居住地爲臨淄,而在供養者中記録了許多傅氏家族的名字,可以推測參加供養的傅氏一族也大多住在臨淄縣。雖然造像碑中並無供養者官位、爵位記載,同樣可以推測形成了姻親網絡的張氏、傅氏,爲臨淄地方豪族勢力。

一提到山東半島的士族勢力,首先想到的就是琅琊王氏、諸葛氏、泰山羊氏,在西晉末的動亂以後,經歷五胡十六國興亡,原來的士族一系或者大部分都避難江南,而留在本地的大姓大族則多在南北朝時代走向衰敗。例如,以青州齊郡(臨淄)爲考察對象,由文獻可見,漢至西晉主要士族爲父氏、鄭氏、劉氏。(25)關於姓氏,參見《漢書》卷九一記載“貲五千萬”,《史記》卷一一二記載主父氏“賓客以千數”,《後漢書》卷三鄭弘傳注引謝承《後漢書》記載鄭氏“(鄭弘)其曾祖父本齊國臨淄人……武帝時徙强宗大姓”,《北堂書鈔》卷三四七引《典略》記載劉氏“徙六郡大族”。4—5世紀不見地方豪族行迹,取而代之的是河北士人,他們在宗族的帶領下斷續地向黄河南部遷移,這使得山東省一帶居民組成趨向複雜化。尤其在青齊地區,亡命政權南燕定都廣固(青州),將周邊移民一一遷還舊處。南燕覆滅後,劉宋王朝爲青州移民置僑州冀州,據移民出生地設置僑郡與僑縣。北魏攻佔此地,改冀州爲齊州,因此青齊地區的張氏、傅氏爲移民的一支的可能性較高。

首先考察臨淄張氏。關於張氏,史書載有張讜(26)《魏書》卷六十一《張讜傳》。《北史》卷四十五《張讜傳》。(?—474)這一人物。張讜父爲張華,後燕覆滅時(398),南渡南燕,擔任左僕射。推測其遷移僑住地爲廣固(青州)周邊。張華有十子,其中三人在南燕覆滅後仕於劉宋,隨後又歸降北魏。其中張讜,歷任劉宋泰山太守、青冀二州輔國府長史、帶魏郡太守、東徐州刺史等官職,北魏獻文帝天安元年(466)歸順魏將尉元,受到了上賓的禮遇,接着在北魏擔任東徐州刺史,並被賜予“平陸侯”的爵位。張讜憑個人人格得到了青齊士人的信賴,據説即使是張讜遠族親戚,同樣能得到士人尊敬。張讜殁於北魏延興四年(474),此時可以判定,南渡的清河張氏已在青齊地區獲得了很高的評價。然而,作爲長子的張敬伯堅持要將父親骸骨埋於冀州清河的家族墓地中,在獲得許可之前花費了足足六年時間。由此可以窺見,於張讜一族,有僑居地與舊居地之分,但一直以來,其家族本貫爲冀州清河郡的意識是十分强烈的。

在南渡的清河張氏中還有另一值得關注的人物,齊郡臨淄人,張烈(字徽仙,462—583)。(27)《魏書》卷七十六《張烈傳》。《北史》卷四十五《張烈傳》。張烈同樣屬於清河東武城張氏本籍,其高祖(五世祖)張悕爲前燕尚書右僕射,曾祖張恂爲後燕散騎常侍,後燕覆滅時隨慕容德南渡,隨後僑居齊郡臨淄。南燕410年覆滅後,並未被劉宋王朝所徵用,在半個世紀中,一族都過着貧乏的生活。在其間,張烈作爲士大夫,因學問修得被獎勵,與崔徽父、房徽叔並稱青州“三徽”。(28)“三徽”所指三人具有一定的共通點,他們原籍都爲冀州清河郡東武城,且都爲遷徙到青齊地區的名門後裔。據谷川道雄氏,原籍爲清河的崔氏、張氏、房氏,與原籍爲平原的劉氏,在僑住地形成了多重望族婚姻網絡。這一點也在出土墓誌中得到了證明。谷川道雄《六朝時代における都市と農村の対立的関係について——山東貴族の居住地問題からの接近》(唐代史研究會編《中國の都市と農村》汲古書院,1992年,73頁)。關於青齊地區僑民,參見唐長孺《北魏的青齊土民》(《魏晉南北朝史論拾遺》北京: 中華書局,1983年)。其後,在北魏孝文帝時代,張烈被推舉,皇帝賜名“烈”。在遷都洛陽後,張烈發揮其軍事才能,宣武帝初被封爲“清河縣開國子”,賜予邑二百户的封土。可以推測,自此時開始臨淄張氏一族在僑居地地位已堅如磐石。此後張烈以照顧老母爲由去官十餘年,據記載,其間青州一帶兩次爆發饑荒,影響範圍不斷擴大(延昌二年六月、翌三年四月),造成官民大恐慌,張烈爲饑民施粥賑饑,救活大量饑民,並受到鄉里民衆稱讚。孝明帝時期,其阿附掌握實權的元叉,歷任給事黄門侍郎、光禄大夫,之後又出任瀛洲刺史。在其任期結束後的孝昌三年,告老還鄉(臨淄),與兄弟同居,爲親族所慕,殁於十年後即東魏元象元年(538)。

據前述,張勝男等造像碑所反映的齊郡臨淄張氏爲擁有一定財力的地方士族,在當時臨淄,除了清河東城張氏外並無其他影響較大的張姓氏族,因此可以推斷張勝男與上面的張讜、張烈有着直接關係,或可以推斷其爲兩者的遠族旁系。在造像碑中明確記載張勝男爲“青州齊郡臨淄”人,將其與《魏書》記載整合考慮,可以推斷其爲張烈而不是張讜一族,或爲張烈旁系的可能性較高。據《魏書》可見張烈生活狀態:

① 烈家産畜殖,僮客甚多。

② 兄弟同居怡怡然……孝昌二年,征爲散騎侍郎;並不赴。烈弟僧晧……

世號爲征君焉。好營産業,孜孜不已,藏鏹巨萬,他資亦稱是。

③ 烈爲粥以食饑人,蒙濟者甚衆,鄉黨以此稱之。

④ 烈先爲《家誡》千餘言,並自敍志行及所歷之官,臨終敕子侄不聽求贈,但勒《家誡》立碣而已。其子質奉行焉。

⑤ 兄弟自供儉約,車馬瘦敝,身服布裳,而婢妾紈綺。

據上可以窺見張烈的處世觀與人格,很難推斷這與張勝男是否有直接關係。然而,從其一族擁有一定程度的資産,寬容女性的衣着追求,賑恤貧民,爲宗族的發展而建立碑碣等行爲,可以推測作爲女性活躍的張勝男是張烈一族或者其旁系的可能性較高。

此外,再看傅氏家族。源自漢代以來的名門,最著名的一支爲北地郡泥陽縣傅氏,(29)討論到中國3世紀的傅氏,其中北地郡泥陽縣(現陝西省西安北部,耀縣附近)傅氏最有名,輩出名人,如漢代漢陽太守傅雙、曹魏扶風太守傅幹、西晉任太僕、司隸校尉的傅玄(217—278)、歷任尚書左丞、御史中丞、司隸校尉的傅咸(239—294),他們的子孫在東晉往後的諸王朝都備受禮遇。但並不見其與清河傅氏有任何往來。基本上與山東傅氏没有什麽關聯。另一方面,自4世紀以來,清河傅氏得勢,5世紀清河傅永(434—516)及傅豎眼(461—527)分别在《魏書》卷七十與《北史》卷四十五列傳(30)我推測傅永與傅豎眼爲同族遠親。傅永在孩童時期隨叔父傅洪沖自青州入魏,隨後南奔,武藝、騎馬皆出衆。據叔父所説,其發奮讀書,涉獵經史,兼有才筆。皇興三年,北魏自劉宋奪回青齊地區,與崔道固共同降魏,作爲平齊民,過了十餘年的貧困生活。此後賴以强力,出仕爲官,死後葬在封地東清河郡的家族聚居處。此時,原葬於舊鄉清河的父母同樣被遷葬到傅永所在處改葬。據《魏書》記載,傅永的新鄉里(僑居地)爲山東省清河郡貝丘縣,推測爲現淄博市淄川區南部附近地域。中出現。在列傳記載中,傅永、傅豎眼爲清河人,二人原籍都爲冀州清河郡,僑居地爲山東東清河郡。(31)“傅竪眼”在《魏書》中記載爲“傅豎眼”,《北史》中記爲“傅竪眼”,“竪”爲“豎”的俗字,都讀作shù,與“堅”相區别。新出墓誌記爲“傅竪眼”,因此本文也寫作“傅竪眼”。

近年淄博市出土了傅豎眼墓誌。(32)張光明《山東省淄博市發現北魏傅豎眼墓誌》(《考古》1987年第2期)據此報告,墓誌出土地爲淄博市淄川區二里鄉石門村。墓葬封土約高8 m,現在墓葬的毁損原因及埋葬品等不詳。據該墓誌與《魏書》,傅豎眼祖父傅融時期,度過黄河,移居齊州盤陽,(33)南渡時期約爲440—450年左右,僑居地磐陽(即盤陽)爲青州要地,盤陽城一直是北魏與宋戰争期間的争奪焦點。北魏爲控制青齊地區,將盤陽城置於東清河郡的管控範圍之下。現在盤陽位於淄博市淄川區。盤陽與臨淄直綫距離約40 km。在此定居並得到了鄉閭人士的尊重。伯父與父親仕於劉宋,因政治鬥争而死,傅豎眼在獻文帝天安元年(466)、薛安都降於北魏之時隨同入魏。隨後爲北魏鎮南將軍王肅賞識,成爲其幕下參軍,太和末年作爲統軍隨王肅征伐,四處奔走。之後,宣武帝、孝武帝統治時期,歷任涼州、南兗州、益州、岐州、梁州刺史,爲北魏西南邊境地帶少數民族的安撫做出了重要貢獻。孝昌三年(527)在任職地梁州病逝,年六十七歲。在傅豎眼墓誌的左側記載:

祖諱融。州主簿、治中别駕

夫人清河崔氏

父諱靈越。□軍將軍、青兗二州刺史

夫人清河張氏

夫人清河崔氏 息敬和。征東將軍、益州刺史、□强縣開國子

妻滎陽鄭氏

息敬仲。平東將軍、太中大夫

妻清河房氏

據此,傅豎眼與祖父都娶清河崔氏女子,父親傅靈越娶清河張氏,二子分别娶滎陽鄭氏與清河房氏。除去鄭氏,其他均爲僑居清河的望族。即從墓誌可知,東清河的傅豎眼家族,和一流士族清河崔氏與滎陽鄭氏,下一等級士族清河房氏與清河張氏等通婚,在僑居郡東清河郡,可以説形成了士族間的姻親網絡。(34)傅豎眼墓誌記載中有若干不合理之處,墓誌並未記載傅豎眼夫人們的父祖名姓。關於她們的父祖並不是那麽著名的事情,還有值得考察的地方。縱觀北魏全期,只有肅宗、靈太后時期,傅豎眼才成爲清河傅氏中首屈一指的人物。這可能也與傅豎眼死在偏遠赴任地梁州,歷經七年才埋葬鄉里有關。

另外,從張勝男等造像碑可見臨淄傅氏與傅豎眼所屬清河傅氏之間的聯繫,但據造像碑的銘記卻找不出傅氏、崔氏的通婚關係的例證。這其中的臨淄傅氏,與傅豎眼所屬的傅氏關係較疏遠,爲東清河傅氏旁系的可能系較高。4世紀以後,作爲清河望族的崔氏、張氏、傅氏與其宗族紛紛遷徙到青齊地區,而此時傅融(傅豎眼的祖父)則僑居盤陽,而宗族的一部分很有可能就散居在青齊地區的臨淄等地。此後,可以推測傅豎眼聞名以後,東清河傅氏作爲繼承本宗的直系而得勢。

此外,張勝男等造像碑中也存在名爲傅堅眼的供養者(一段第六行),碑文中“堅”恐爲墓誌及《北史》中“豎”的别字,並未記録官職,妻也與文獻記載中相異,而此時傅豎眼應當在赴任西南邊境梁州的途中,因此兩者不可能爲同一人。然而,依當時著名人物傅豎眼而命名的可能性較大,而造像碑中的臨淄傅氏與傅豎眼有著較遠的親戚關係的可能性較大。

再來考察鹿氏。鹿氏,以濟陰郡乘氏人(山東省西北部)鹿氏而聞名。《魏書》卷八十八《良吏傳》記載鹿生(432—505)在獻文帝在位時期擔任北魏首任濟南太守,治績斐然,卷七十記載其子鹿悆爲北魏末孝莊帝時期御史中尉,之後由於爲官清廉,兼尚書左僕射,此後又歷任衛將軍、右光禄大夫。然而,由於出土地與濟陰郡乘氏縣還有約300 km的距離,在判斷張勝男等造像碑與鹿氏的關係時,並不能肯定乘氏縣的鹿氏與臨淄鹿氏有直接關聯。

然而,有出土於山東省益都(北魏青州府治)、具孝昌二年三月(526)紀年的造像《鹿登等法義造像記》。(35)鹿登等造像本體現在去向不明,《北京圖書館藏中國石刻拓本彙編》第五册(21頁)録入拓本以及附記“刻於山東益都。拓片高82 cm,寬114 cm。正書”。由於拓本磨損嚴重,識讀十分困難,《山右石刻叢編》卷一轉録其一半内容。顔娟英主編《北魏紀年佛教石刻拓本目録》(中研院歷史語言研究所,2002,臺北)No.203可見部分拓本,附記記載:“山東省益都北馬皆莊、吉祥寺出土”。益都爲北魏時代益都縣,爲青州府所在地。此造像爲在三位比丘指導下、以男性爲中心、根據法義而實施的,除與邑義與法義集團相關的官職維那主(鹿氏二人)、維那(鹿氏二人)以外,一般供養者如鹿登、鹿同等大半都爲鹿氏家族成員,爲以鹿氏家族爲中心的造像事業。此外,具有在家佛教信徒身份的“清信士”頭銜的人中,遍觀十幾人,都没有找到具有官位與爵位的人。祈願文中記有“仰爲國家,下爲郡上”字句,可見其具有王朝意識。此外,北魏孝昌三年八月造像的《尼曇密等邑義六十人造像記》(36)《尼曇密等邑義六十人造像記》出土於山東省廣饒市西營鄉張談村,現在藏於青州博物館。拓本見於《北京圖書館藏中國石刻拓本彙編》第五册(66頁),題爲《臨淄縣六十人造像記》。《魯迅輯校石刻手稿》造像159頁轉録。同樣記有青州齊郡臨淄造像記中的鹿氏七人。

據以上記述可見臨淄鹿氏爲積極參與造像供養等的供佛事業的士族,他們與濟陰郡乘氏的鹿氏宗族關係不明,但由於鹿姓較爲罕見,很有可能爲其旁系,多少能將其歸於青齊地區的地方豪族。

以上討論了臨淄地方與製作張勝男等造像碑相關的張氏、傅氏、鹿氏。張氏原籍爲自清河東武城南渡的張烈的旁系,傅氏爲清河傅氏南渡後傅豎眼的旁系,而鹿氏則很有可能爲青齊地區望族濟陰乘氏縣鹿氏的旁系。馬氏由來不詳,但由其與以上三士族的姻親關係已經可以推斷,其同樣爲與以上三者勢力相當的地方豪族。

另外,北魏孝文帝時代青齊地區一流士族的姻親網絡與清河崔氏、清河房氏、清河張氏等相互聯結。此外從傅豎眼墓誌中也可以清晰地看出清河傅氏同樣與該姻親網絡密切相關。南渡之後他們各自的主僑居地分别爲: 崔氏在齊州東清河鄃縣,房氏在東清河繹幕縣,傅氏在東清河貝丘縣,東清河郡内三姓在地理上極爲接近,而張氏在青州齊郡臨淄縣,與三姓的直綫距離也不超過40 km。在這種背景下再次審視張勝男等造像碑,在臨淄製作的造像碑,其中並無崔氏、房氏的記載,並不是因爲其身份與家世不符,而可能是因爲距離太遠。同樣,傅氏本宗參與也是十分困難的。

據以上討論,張勝男等造像碑,是以名門望族清河張氏與清河傅氏的旁系爲核心,利用其在臨淄地方與地方士族形成的姻親關係所進行造像事業的結果,甚至可能具有誇耀聯姻的性質。然而,該造像事業由女性張勝男以及其他七位婦人(唯那)協力甚至是主導完成,背景實爲特殊,依然有待探討。而關於兩側的供養者,同樣也需要在另外的文章中進行詳細討論。

六、 劉愛女等法義兄弟姊妹造像記(史料4)北魏正光四年(523)

該造像記,現在位於濟南市市區南面、千佛山東南的黄石崖上。近年由於中日研究者的細緻考察,確定了該造像記現存地點。(37)張總《山東曆城黄石崖摩崖龕窟調查》(《文物》1996年第4期)。冈田健《研究資料—山東历城黄石崖造像—》(《美术研究》366號,1997年2月)。據岡田氏,張總氏、陳聿東氏及岡田氏三人,在1984年、1995年兩次前往調查。據上,該造像記刻於摩崖上部第九龕(如來坐像四軀)之下。

銘文記載“大魏正光四年七月廿九日,法義兄弟姊妹等敬造石窟像廿四軀。悉以成就,曆名提記”,緊接刻録着供養者姓名。開頭爲“釋伏宋同正鋤”,後面都爲女性名字,共二十七人,其中四人具有維那主的官銜。據法義兄弟姊妹可以推斷“釋伏宋同正鋤”很可能爲男性贊助者。(38)這則造像記一直存在幾個尚未探究清楚的問題。其一,銘文所寫石窟像應有廿四尊,但摩崖現存的造像目前確認只有四尊,此處的石窟所指何物,以及剩下的二十尊佛像是如何計算出來的,目前無法得知。其二,供養者題名的開頭“釋伏宋同正鋤”的意義不明。其三,儘管記爲“兄弟姊妹”,但是供養者基本上全爲女性。如果記“兄弟姊妹”没有錯訛的話,“釋伏宋同正鋤”應被視作男性,應當解讀爲“佛弟子宋同正,鋤”。

將供養者二十七人的姓氏一一整理如下,其中維那主爲劉愛女、沐瓫姬、張牛女以及呼延摩香四人。

劉(6人) 張(4) 王(3) 呼延(2) 賈(2) 趙(2) 沐(1) 胡(1) 孫(1) 徐(1) 白(1) 石(1) 不明(1)

此造像記值得關注的一點在於,在山東地區的石窟、摩崖中,黄石崖造像記年代最早,而在黄石崖造像記中,存有年代最早的、帶有紀年磚的造像記。因此,劉愛女等造像記是山東地區邑義造像排名第四早的造像記,此後《成買寺主道充等法義百人造像記》(正光五年八月)及以後的造像記則屬於山東法義造像群的案例了。(39)山東地方最早期的邑義造像例子有① 《崔懃等法義兄弟廿五人造像記》(神龜二年九月十一日)、② 《清信女張勝男等造像記》(正光三年正月六日)、③ 《板當利縣令王珎之等造像記》(正光三年正月廿六日)、④ 《劉愛女等法義兄弟姊妹造像記》等。參見佐藤智水《中國における初期の“邑義”について(上)》(《仏教文化研究所紀要》第四十五號,2006)。山東地方的邑義案例,大多自稱法義。這種稱法的理由與背景,將另外撰文探討。

另外還有一點值得關注,那就是女性們是如何在這樣的背景中聯繫並結社的,尤其是在姓氏較多,且許多都爲已婚婦人的情況下實現集體造像的。參加者衆多,而且可以推測作爲維那主的劉氏與張氏在法義集團中起到的核心的作用,但由於其夫家不明確,很難像張勝男等造像記一樣進行分析。僅由女性結成、運營邑義,這是非常困難的,有“釋伏宋同正鋤”這樣的男性信徒(僧?)參與指導、援助,這樣判斷應大致不誤。

此外,供養者名目中還有另外一個張勝男這樣的女性名,推測可能是與臨淄張勝男同名同姓的人。臨淄與濟南相距300 km,距離過遠,且其他的供養者也與張勝男等造像記没有共同點。

然而,從另一個角度看,山東臨淄與濟南兩地距離較遠,但基本上在同時出現了女性主導的集體造像供養,這可能是由他們所處的社會、宗教、政治環境等多種原因造成的。另外,也可以感受到女性們逐漸蓄積力量、借助佛教機緣進行自我表達的蓬勃生命力。結合後面的史料繼續考察,將會沿着爲什麽女性邑義出現在山東地方的角度繼續展開。

結 語

本文就北魏時期的女性集團造像進行了若干案例的考察,可以明確的是,在奉佛供養的造像事業中,女性逐漸成爲參與造像的主體,此外,在此過程中,與當時女性相關的家族、宗族關係與社會環境都能在一定程度上反映此傾向。東西魏以後,與女性主導的造像相關資料尤其豐富。從這一點來看,佛教信仰確實爲女性提供了自我表現的契機。

此外,南北朝時期女性在社會中活躍地進行自我表現的傾向,同樣與當時士人的認識密不可分。經歷了梁、後樑、西魏、北齊、北周、隋等諸王朝更迭的顔之推(531—591),向子孫留下了《顔氏家訓》,其治家篇有如下記述:

江東婦女,略無交遊。其婚姻之家,或十數年間,未相識者,惟以信命贈遺,致殷勤焉。鄴下風俗,專以婦持門户,争訟曲直,造請逢迎,車乘填街衢,綺羅盈府寺。代子求官,爲夫訴屈,此乃恒代之遺風乎!南間貧素,皆事外飾。車乘衣服,必貴整齊,家人妻子,不免饑寒。河北人事,多由内政,綺羅金翠,不可廢闕,羸馬悴奴,僅充而已。(40)《顔氏家訓》卷五《治家》(出典: 《顔氏家訓匯注》,中研院歷史語言研究所專刊41,臺北,1960年)。其中最後所記“河北人事,多由内政,綺羅金翠,不可廢闕。羸馬悴奴,僅充而已。”與前述北魏後期張烈一族的生活狀態相吻合。

其中顔之推喟歎此風俗爲“恒代之遺風”,“恒代”指北魏平城年代,而“恒代之遺風”指少數民族所具有的鮮卑舊俗。顔之推對北魏女性重視實際、具有活力充滿興趣,並認爲這受到了鮮卑舊俗的影響,在筆者看來該論斷欠妥。

對於騎馬遊牧民族社會,汲水、煮飯到照顧子女、飼養家畜等家事全權由女性承擔。與之相對,成年男性則負責處理部落的運營,與其他部族進行交流(戰鬥、解決紛争、接待客人等),日課主要是進行走馬、騎射的武術訓練。女性在日常生活中連日無休地從事辛勞工作,在家庭内部獲得了一定的女權,然而在社會上卻並没有獲得較高地位與平等對待。鮮卑族進出華北、建立政權,成爲區域統治者,改變了這種現狀。之後,鮮卑族上層成爲財富分配的主導,全權從事家事的女性同樣生活富足。尤其在北魏,馮太后與靈太后臨朝聽政,女性間也形成了人脉與信息網絡,女性在社會交際中逐漸獲得了經驗。佛教信仰同樣成爲女性精神支柱,通過參拜寺院、借助僧尼進行信息交换,女性的交際場所也不斷擴大。同樣,這種趨勢同樣波及了漢族上層女性。從這一點看,北朝的女性活躍化,應當爲華北社會變化的先兆。

從佛教信仰的角度考察南北朝女性的活躍化,就能看出佛教如何改變了女性的思考方式與生活方式。據鄙見,對於中國中世的女性來説,佛教信仰成爲她們一定的精神支柱。出家的女性,她們懷着種種思慮,脱離自身所屬的家族,開始客觀地審視社會,以女身第一次實現了完全的自由,像這樣的比丘尼也並不少。而在家修行的女性,從造像供養的行爲中可以看出,她們一邊經營日常生活,一邊積累功德,雖然不能説她們具有强烈的自覺意識,但她們對於求佛卻有着相當的信心。這對後世的我們來説,將其作爲女性“獲得主體性經驗”的表現,未免也過於武斷了。

綜上所述,奉佛爲當時的女性逐漸帶來了活力,而隨時間流逝,該痕迹見於歷史資料與造像記中。

附圖 5世紀 青州臨淄縣傅·張·鹿·馬氏 姻親關係圖

(北魏正光三年,清信女張勝男等造像記碑陰)

→ =出嫁事例數1

* =唯那1

附

史料1王黄羅等百人造像碑 北魏無紀年

一九五七年山西省高平縣邢村採集

山西博物院所藏

銘文刻於背面下部。筆者1985、2002調查

□□□部分被有意削除

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

2 都維那□□ 畢洛姿 畢阿英 王阿小 崔阿賜 成公愛愛 王··

3 □□□□□ 成公阿好 王妙羅 原法容 張歸堂 令狐狃

4 維那王黄羅 孫妙陵 郭薛胡 韓妙容 浩容姬 王歸生 毕阿狃

5 維那司徒好 郭富朱 吕雍容 邢阿魯 趙先好 申屠黄

6 維那王阿容 王龍英 崔阿醜 趙女郎 王貴女 李小孤 王愛□

7 維那魚公主 張明暈 郭娥朱 申屠妙 張阿農 王阿敬 窂□德

8 維那趙賜 司徒樓英 申屠万姬 李女王 司徒醜 陳女爾 郭英女

9 維那孟香嬰 王男容 王苟女 李榮光 王阿因 畢小姬

10 維那畢都狃 司徒愛女 王妙陵 皇甫照姜 畢農朱 □□□

11 維那浩那 張雙胎 張要光 韓金容 窂娥英 杜女賜

12 維那閻農 畢妍姬 邢女姿 孟齊王 王妙陵 邢雙娥

13 申屠敬夫 朱歸香 和阿娥 崔洛繡 浩容朱 浩金堂

14 李傅女 張阿好 窂銀英 陳秀容 王要姬 王真朱

15 薰阿黑 王雙曼 魚女玉 閻清女 郭阿男 侯阿休

16 浩華姜 郭温姬 浩男姜 聊阿男 郭女姜 彭阿男

17 浩苟女 趙定光 秦女爾 王希胎 王思爾 殷容姜

史料2尹愛姜等廿一人造像記 北魏景明三年六月二十三日(502)

所在河南省洛陽市龙門石窟(古陽洞窟顶)

1 景明三年六月廿三日。□□□□□□□子,唯那

2 尹愛姜、唯那張雙□、□□□、□妙姿、王容、王午

3 娣女 好、楊醜姜、郭容、劉豐、王□、□轉好、王足趙、尹娥

4 容、鄭桃、胡歡鄉、尹醜姜、尹醜女、程曇妙、尹顯姿

5 尹陵姜等廿一人,各爲七世父母,所生眷属,亡者生天,

6 生者福德,□□石弥勒一區。普爲終生,咸同此願。

史料3清信女張勝男等合邑造像碑 北魏正光三年(522)正月六日

山東省出土 2010笔者調查

(碑阴 上部)

1 夫洪流□漫非神舟無以流其津大夜重昏非達

2 覺莫能悟其迹是以釋迦如來脩殊功於曠劫

3 之前□妙 果於法雲之後故能絶累塵外道

4 拯群生者也是故千載之下青州齊郡臨淄縣

5 清信士女張勝男率佰六十餘人等弱齡抽簪歸

6 道真迹識量淵疑慧鑒遐發體道清虚保首世

7 綱乃割家珎之分奉爲師僧父母兄弟及一切

8 衆生敬造釋迦牟尼石像一區匠極槃舒之巧

9 形加 万代之美造須時珎功貫海自雖未盡

10 表聖 容之妙麗庶招微心之精誠願藉

11 此建 造之功仰資亡者使拔迹清源濯

12 累塵 表託生靈津湌承玄旨現在居

13 家眷属壽命永延身心安隱含識有生

14 咸 同斯福 大魏正光三年歲次壬寅

15 正月 甲午朔六日己亥

(依现状转録。空白處为石碑刻字時所避开的不平之處)

(碑阴 下部) (清信女張勝男等)

① ② ③ ④

1 傅雙虎妻張勝男那唯傅槃虬妻鹿伯端 馬奉妻璩雲

2 傅榮仁妻燕外姬那唯傅胤妻鹿妙之 李强妻璩敬香

3 傅小腫妻王買德 傅蕭妻田陸 馬龍苻妻鹿瓫 張化妻鹿匡姜

4 傅煢妻褚華英 馬高之妻傅雙王 □菟埿妻鹿英 傅山妻王禹

5 傅同妻鹿英桃 馬清奴妻張迎男 馬届生妻鄧法妍 鹿法可 田錢二百

6 傅豎眼妻馬延 傅賢妻程照仁 鹿統妻張瑠璃 傅焉奴妻孫思

7 傅定周妻璩姬那唯傅祖 魏蓋妻張祖姬

8 傅樓妻孔姬那唯傅胡妻趙瑶姜 鹿灰延妻傅妃

9 傅强妻閻椀香那唯傅叵棠妻竇法生那唯

10 傅領群妻王孃仁 馬助妻竇法生那唯鹿貮興妻馬遺姬 傅道定妻張小姬

11 傅聡妻張□那唯馬念妻鹿金□ 傅舜妻張愛姬 張僧林妻段玉勝

12 傅端妻賈瓫那唯馬姜仁妻孔因諍 傅僧蘭妻馬勝 傅法隆妻張奥姜

13 馬黑妻張寄香 傅旿妻王含香 張僧始妻鹿照

14 傅懷妻張明勝 鹿建符妻張桂香 張寶奴妻賈瓫

15 傅曇安妻韓香 傅安和妻孟王 傅惠承妻鹿金英

16 田景智妻陳要仁 閻苟妻傅文 鄧山母馬雍容

18 鹿汪之妻傅陵 魏普隣妻張同 王僧建妻崔容生

19 傅建孫妻鹿元姬 傅伯隣妻牟令資 賈元貴妻馬娥

史料4劉愛女等法義兄弟姊妹造石像記 北魏正光四年(523)七月二十九日

所在山東省济南市黄石崖摩崖

1 大魏正光四年七月廿九日

2 法義兄弟 姊妹等,敬造

3 石窟像廿四軀。悉以成

4 就。歷名提記。

5 釋伏宋同正鋤

6 維那主劉愛女

7 維那主張牛女。 維那主

8 呼延摩香。白齊姜。

9 石桃女。趙義姜。

10 張道女。

北魏的女性集體造像

續表

續表

附記: 本文原載《仏教文化研究所紀要》第五十一號,2012年。