《石刻史料新編》(全四輯)疏誤舉隅

2019-12-01劉琴麗

劉琴麗

臺北新文豐出版公司從1977年始,至2006年先後編輯出版了《石刻史料新編》第一、二、三、四輯。(1)《石刻史料新編》第一、二、三、四輯,臺北: 新文豐出版公司,分别於1977(1982年二版)、1979、1986、2006年出版。以下所用第一輯爲第二版。第一輯30册,第二輯20册,第三輯40册,第四輯10册,共100册,收録金石文獻1 095種,(2)《石刻史料新編》第一輯共收録石刻文獻102種,見第一輯第1册“出版説明”,第2頁;第二輯收録140種,見第二輯第1册“出版説明”,第1頁;第三輯收録775種,見第三輯第1册“敍録”,第5頁;第四輯收録78種,見第四輯第1册“敍録”,第1頁。可謂石刻史料集大成之文獻彙編。該叢書的編撰第一、二輯有“出版説明”,第三、四輯爲“敍録”,介紹石刻史料的價值、編撰主旨及分類原則。正是由於資料繁複,叢書在編撰時難免有所疏誤。日本學者高橋繼男撰《〈石刻史料新編〉(全4輯)書名·著者索引》(以下簡稱“《索引》”)已經對該套叢書目録中出現的部分書名、著者或卷數錯誤等情況進行了大量訂正;(3)高橋繼男: 《〈石刻史料新編〉(全4輯)書名·著者索引》(以下簡稱《索引》),附載於《中國石刻關係圖書目録》(1949—2007),東京: 汲古書院,2009年。高橋繼男在《索引》中對於《石刻史料新編》中的部分目録頁和封皮書名錯誤,很多都進行了訂正,兹舉例如下: 第三輯第10册目録頁和封皮爲《谿縣金石附志》,《索引》編號1070訂正爲《蘭谿金石附志》;第三輯第23册目録頁和封皮爲《八塞金石附志稿》,《索引》編號0006訂正爲《八寨金石附志稿》;第三輯第29册目録頁《闇鄉金石志》,封皮爲《鄉金石志》,《索引》編號0961一并訂正爲《閿鄉金石志》;第三輯第31册目録頁和封皮爲《潞成金石記》,《索引》編號0899訂正爲《潞城金石記》。對於《石刻史料新編》目録頁書名錯誤,但封皮書名正確者,高橋氏一般也能够採取正確的書名編進《索引》中,如: 第三輯第26册目録頁《臨色金石志》,封皮爲《臨邑金石志》,《索引》編號0985採取了後者;第三輯第28册目録頁書名《氾水金石志》,封皮書名爲《汜水金石志》,《索引》編號0187採取後者;第三輯第28册目録頁書名《德慶金石志》,封皮書名爲《懷慶金石志》,《索引》編號1030採取後者。第三輯第31册目録頁《鄉臨金石記》,封皮爲《鄉寧金石記》,《索引》編號0767採取了後者。另外高橋氏還詳細標注出方志類金石文獻的出處,嘉惠學林不少。除高橋氏論述所及之外,該叢書還存在誤置書籍封皮、個别金石文獻收録版本不佳、方志類金石文獻有的地域收録過少以及定名不够精確等問題。限於學力,列舉不當之處,敬請學賢指正。

一

《石刻史料新編》(全四輯)中存在的問題,不可能悉數列舉,僅就所見舉例説明。

(一) 錯置書籍封皮

即書籍封皮貼錯了位置,如第一輯第17册收録的〔清〕馮登府輯《閩中金石志》與〔清〕陳棨仁輯《閩中金石略》,兩書封皮就剛好貼錯了位置,因爲翻閲兩書封皮後文獻内容,可以清晰地看到《閩中金石略》封皮後爲“《閩中金石志》總目,嘉興馮登府輯,吴興劉承幹校”;《閩中金石志》封皮後爲“《閩中金石略》目録,晉江陳棨仁鐵香”。(4)《石刻史料新編》第一輯第17册,第12621、12624、12853、12856頁。第二輯第3册原本應該是《二銘草堂金石聚》的封皮,卻錯置《石刻名彙》的封皮於其中,(5)《石刻史料新編》第二輯第3册,第1714頁。而《石刻名彙》實則收録於第二輯第2册。第三輯第25册收録兩《泰安金石志》,封皮也彼此混淆,〔清〕蕭儒林撰《泰安金石志》引自〔乾隆〕《泰安縣志》,〔民國〕孟昭章纂《泰安金石志》引自〔民國〕《重修泰安縣志》。(6)高橋繼男: 《索引》編號0509、0510。對比兩封皮後的文獻内容,蕭儒林撰《泰安金石志》卻緊接《重修泰安縣志》,(7)《石刻史料新編》第三輯第25册,第574、575頁。孟昭章纂《泰安金石志》緊接《泰安縣志》,(8)《石刻史料新編》第三輯第25册,第636、637頁。顯然叢書錯置了封皮。第三輯第28册收録有〔清〕李文藻纂《諸城金石考》二卷和〔清〕朱學海纂《諸城金石續考》(不分卷),前書引自〔乾隆〕《諸城縣志》,後書引自〔道光〕《諸城縣續志》;(9)高橋繼男: 《索引》編號0947、0948。然李文藻纂《諸城金石考》封皮後所接文獻爲《諸城縣續志》,内容一卷不足,顯然與目録所述不符。朱學海纂《諸城金石續考》後所接文獻爲《諸城縣志》,内容是“金石考”上、下兩卷,(10)《石刻史料新編》第三輯第28册,第39、41、43、45頁。與目録所述“不分卷”不符。比對李文藻纂〔乾隆〕《諸城縣志》原本,其“金石考”剛好分爲上、下兩卷。(11)(清) 宫懋讓修、李文藻等纂: (乾隆) 《諸城縣志》,收録在《中國地方志集成·山東府縣志輯》38《諸城縣志合輯》,南京: 鳳凰出版社,2004年,第11頁。可見,《石刻史料新編》也是將二書封皮錯置。第三輯第31册所收兩《同州金石志》,蔣湘南所撰引自〔咸豐〕《同州府志》,其卷二十六爲“金石志”;(12)《中國地方志集成·陝西府縣志輯》18,南京: 鳳凰出版社,2007年,第7頁。而吴泰來所撰《同州金石志》引自〔乾隆〕《同州府志》;(13)高橋繼男: 《索引》編號0167、0168。比對兩《同州金石志》後的文獻内容,發現兩書封皮又剛好錯置。可見,由於編者的不够細緻,導致這些疏誤的發生。

(二) 作者名字標注錯誤

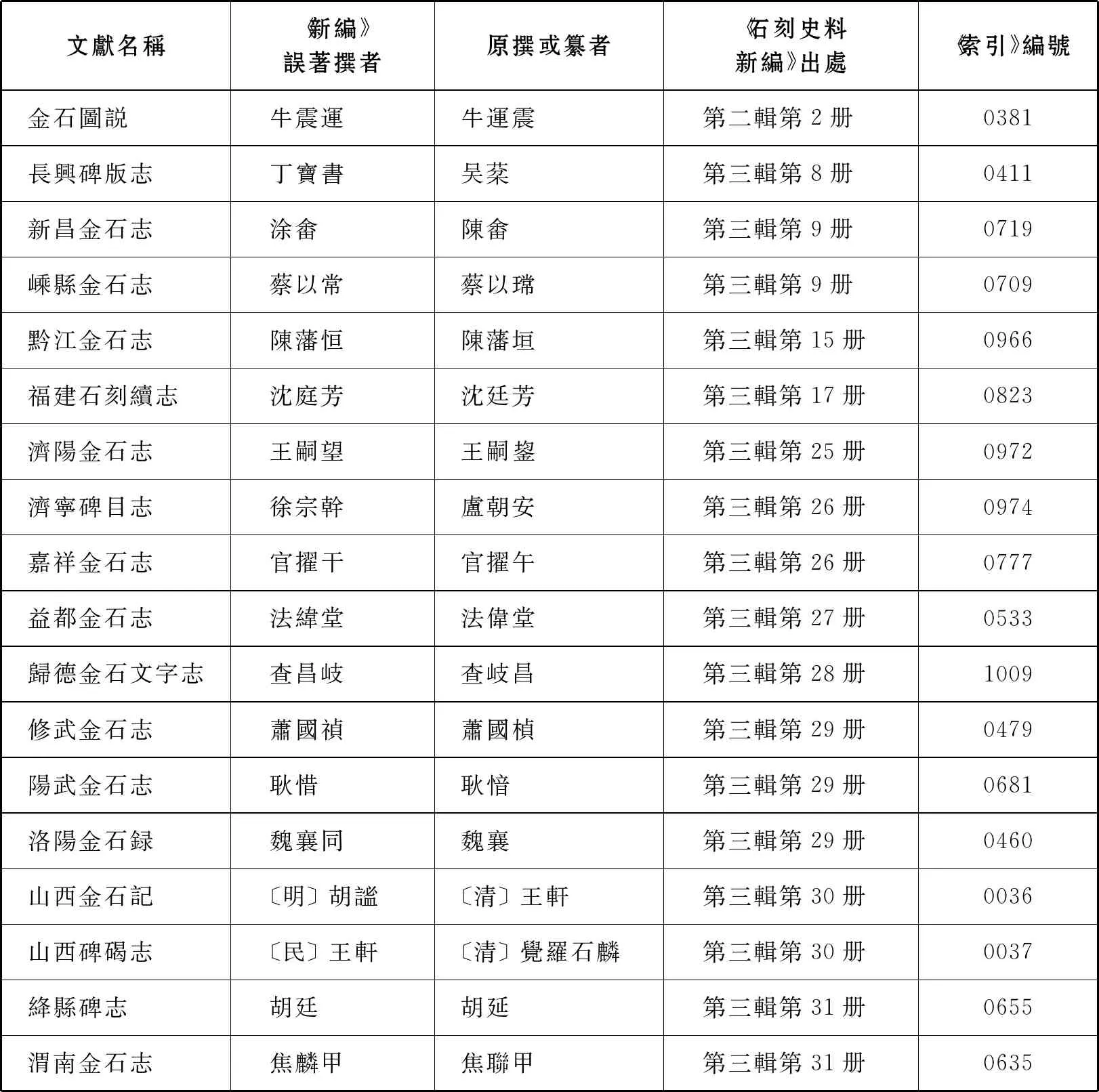

《石刻史料新編》每輯單册書的開篇都有自編目録,介紹該册書所收書籍名稱和作者,這給讀者提供了便利,但也存在一些問題,有的作者名字標注錯誤便是其一。高橋繼男在《索引》中已經做了一些訂正,因數量較多,現將其列表如下:

表一 高橋《索引》作者名訂正一覽表

除上表所列之外,還有個别作者標注錯誤,高橋氏没有發現者,詳見表二:

表二 《石刻史料新編》作者名訂正補

由上述作者標注出錯情況來看,形近字出錯占了絶大部分,如沈廷芳之“廷”誤作“庭”、陳藩垣之“垣”誤作“恒”;李榕之“榕”誤作“楁”、冼寶榦之“冼”誤作“洗”等。偶爾也存在漏字情況,如李蘭增漏“增”字,蔡蘂榜漏“蘂”字。這些皆是叢書在編撰過程中,因工作疏誤而導致的硬傷。還有個别目録頁作者標注正確,然封皮標注錯誤者,高橋氏在《索引》中並未指出,如第三輯第5册所收《金陵碑碣新志》,目録頁標注作者爲“張鉉”,而叢書中封皮卻誤著爲“張玹”;《石刻史料新編》第三輯第14册《桂陽碑銘志》,目録頁作者爲王闓運,然《石刻史料新編》的封皮卻誤寫爲“王闍運”;第三輯第29册《題嵩洛訪碑圖》,目録頁標注爲“翁方綱”,封皮卻誤著爲“翁方鋼”。第三輯第33册所收《增補校碑隨筆》云:“民國方若撰”。《校碑隨筆》的原作者爲方若,然“增補”部分卻是王壯弘,(14)(清) 方若原著,王壯弘增補: 《增補校碑隨筆》,上海書畫出版社,1981年。故此條作者標注也存在疏漏。

此外,第三輯第39册《金石史》的撰者郭宗昌,非民國時期人物,當爲明末清初,因爲康熙朝人王宏在《金石史序》中云:“《金石史》者,武平徵君郭嗣伯先生著也,爲上、下卷……余辱先生忘年之交,雖居相距七十里,時時過從”,序作於“康熙癸卯”;郭嗣伯即郭宗昌,在《金石史》卷上左側標注:“關中郭宗昌嗣伯著”。(15)《石刻史料新編》第三輯第39册《金石史序》,第465頁;卷上,第468頁上。高橋氏在《索引》編號0359中沿襲了作者的朝代錯誤,誤以爲近代。

(三) 重複收録書籍

由於《石刻史料新編》收羅書籍宏富,達1 095部,故編者在審定版本時,難免有所疏漏。日本學者高橋繼男在《索引》中指出重複收録的書籍有: 第二輯第2册《蒼潤軒玄牘記》(“玄”又作“元”)和第三輯第40册收録的《玄牘記》,其在《索引》編號0835後備注: 《蒼潤軒玄牘記》和編號0126的《玄牘記》内容相同。實際上,除了高橋氏指出的上述兩書外,第二輯第18册所收録的《蒼潤軒碑跋記》也是《玄牘記》,爲魏稼孫先生手校舊抄本,只是更名後,被高橋氏所忽略,又將其在《索引》中單獨編號0836。三書内容、文字完全相同,只是版本稍異。

高橋繼男在《索引》中指出重複收録的書籍還有:

第一輯第24册《元豐題跋》和第三輯第38册《元豐類稿金石録跋》,二書合并爲《索引》編號0062;

第一輯第18册和第三輯第28册收録的《安陽縣金石録》,二書合併編號爲0177;

第一輯第9册《隸釋刊誤》和第三輯第37册收録的汪本《隸釋刊誤》,二書合併編號爲0244;

第三輯第38册和第四輯第7册收録的梁啓超《碑帖跋》,二書合併編號爲0748。

第二輯第15册和第三輯第16册皆收録了《福建金石志》,二書編號合併爲0824。

此外,高橋氏在《索引》中雖指出其爲重複收録書籍,但實則版本各異,文獻内容上也多少不同,如《索引》編號爲0204的《竹崦盦金石目録》,第二輯第20册所收爲一卷本,第三輯第37册所收爲五卷本,後者所收金石條目更多;《索引》編號爲0518的《海東金石苑》,第一輯第23册所收爲八卷本,第二輯第15册所收爲四卷本,内容上也有出入。

除上述高橋氏指出之外,重複收録的書籍還有: 第二輯第2册所收《金石圖説》和第四輯第10册所收《金石圖》,前書爲劉世珩重編本,多出劉世珩按語部分,且所收碑石圖版清晰;後書爲原本,所收圖版很多模糊不清。第二輯第12册收録了兩個版本的《山右金石録》,前後並排,前書爲石宗建校訂本,後書爲原本;原本中有的碑誌年代錯置,校訂本則按年代進行了重新編排,按朝代進行分類,條屢更爲清晰;校訂本還附有“校語”,對校訂碑誌進行説明。(16)《石刻史料新編》第二輯第12册,校訂本見第9026—9042頁;原本見第9043—9052頁。

可見,叢書的編撰者若能在版本上更下功夫,自然能够減少書籍的重複收録,而且能够爲讀者挑選出版本更佳的書籍,以節省閲讀時間。

(四) 漏收的金石文獻

《石刻史料新編》收録書籍之宏富,迄今爲止在已經出版的金石類叢書中,首屈一指,没有哪一套金石叢書的規模堪與之匹敵。然而,依然還有部分金石書籍有待於叢書收録。包括以下兩種情況:

第一,所收金石文獻卷帙不全。

《石刻史料新編》所收金石文獻,有的并不完整,如〔清〕汪鋆編《十二硯齋金石過眼録》十八卷,收録在《石刻史料新編》第一輯第10册,缺《續録》六卷。第一輯第26、27册收録《寰宇訪碑録》系列叢書8部,缺羅振玉《再續寰宇訪碑録》二卷,該書收録在《羅振玉學術論集》第五集。(17)羅振玉: 《羅振玉學術論著集》第五集,上海古籍出版社,2010年。第二輯第14册所收《關中金石記》,只有畢沅的八卷本,要是能附上蔡氏的“附記”一卷,(18)李向菲: 《畢沅〈關中金石記〉考論》,道光二十七年(1847),蔡汝霖、蔡錫棟與同鄉人焦興儒對所藏本進行校勘編輯,給原書增編了目録,同時蔡氏輯録了一卷“爲原書漏載或嗣出於其後者”若干種碑刻,作爲附記附入原書。參《西部學刊》2015年第12期,第34—35頁。就顯得更爲完整。〔清〕吴士鑒著《九鐘精舍金石跋尾甲編》,收録在《石刻史料新編》第四輯第7册,缺乙編;而且所收甲編也是殘本,僅有目録所涉及内容的五分之一。這些皆有待叢書再版時補入。

第二,漏收個别省志中的金石文獻。

地方志紛繁複雜,各朝各代都在不斷修撰,既有省志,又有州志、縣志,而且很多都有金石文獻,這從《石刻史料新編》第三輯收録有大量地方志金石文獻便可知。故這類金石文獻擇録起來難度較大,遺漏不可避免。然一省之中,至少省志中有“金石”或“碑銘”者,應該儘量收録,《石刻史料新編》漏收省志中的金石文獻者如貴州、江西兩地。貴州一省僅收録三個地方的金石志: 《遵義金石志》《八寨金石附志稿》《黎平金石志》,收録在《石刻史料新編》第三輯第23册,與其他地域的方志類金石文獻相比,顯得極爲單薄。然貴州一省,並不缺乏省志,省志中且收録有“碑記”或“金石志”者,如〔清〕靖道謨等撰〔乾隆〕《貴州通志》卷四一、四二爲“碑記”;(19)(清) 靖道謨等撰: 《貴州通志》,台灣: 華文書局,1968年,第10頁。劉顯世修、任可澄等撰〔民國〕 《貴州通志》也有“金石志”四卷,(20)劉顯世修、任可澄等撰: (民國) 《貴州通志》,貴陽書局鉛印本,1948年。然《石刻史料新編》皆失收。江西省民國時期吴宗慈總纂《江西通志稿》,但未編就成書,後來由江西省博物館整理裝訂成100册出版,其中“金石録”收録在第88、89册中(21)吴宗慈: 《江西通志稿》,南昌: 江西圖書館出版社,1985年。。這些皆有待於《石刻史料新編》再版時補入。

此外,《石刻史料新編》第三輯第15册中的《望都金石志》,地域歸屬有誤,非四川,屬河北省。

二

由於《石刻史料新編》所收金石文獻很大一部分來源於地方志,其金石部分内容許多並無單獨的書名,爲了方便查找,編者便自行擬定了一個書名,寫進目録頁,並自製了封皮名稱。如此,便造成了一些問題。

(一) 部分目録頁書名和封皮書名不盡統一

這種情況在《石刻史料新編》中並不少見,兹列表舉例如下:

表三 《新編》書名相異一覽表

續表

方志類金石文獻目録頁書名和封皮書名的不完全統一,還影響到高橋氏《索引》的編撰,因爲他在編撰《索引》書名時,或引用《石刻史料新編》中的目録頁書名,如《金陵碑碣新志》、兩《江寧金石志》、孟毓蘭纂《寶應金石志》等;(22)高橋繼男: 《索引》編號0400、0197、0198、1054。或引用《石刻史料新編》中的封皮書名,如《鎮江府志金石》、《高郵碑石志》、《蕭山金石志稿》等。(23)高橋繼男: 《索引》編號1017、0556、0940。這些現象的存在,就要求編者在編訂方志類金石文獻目録時,要儘量做到目録、封皮的名稱統一。

儘管叢書收録書籍大部分都附上單册書籍的封皮,但也有少數書籍未附封皮者,聊舉幾例,以證明《石刻史料新編》的編撰體例不盡統一: 如第一輯第5册羅振玉《金石萃編未刻稿》、劉青藜《金石續録》皆缺封皮;第一輯第9册李調元編《金石存》、第一輯第12册趙明誠《金石録》等,皆是直接將文獻内容置於叢書中,無書籍封皮。

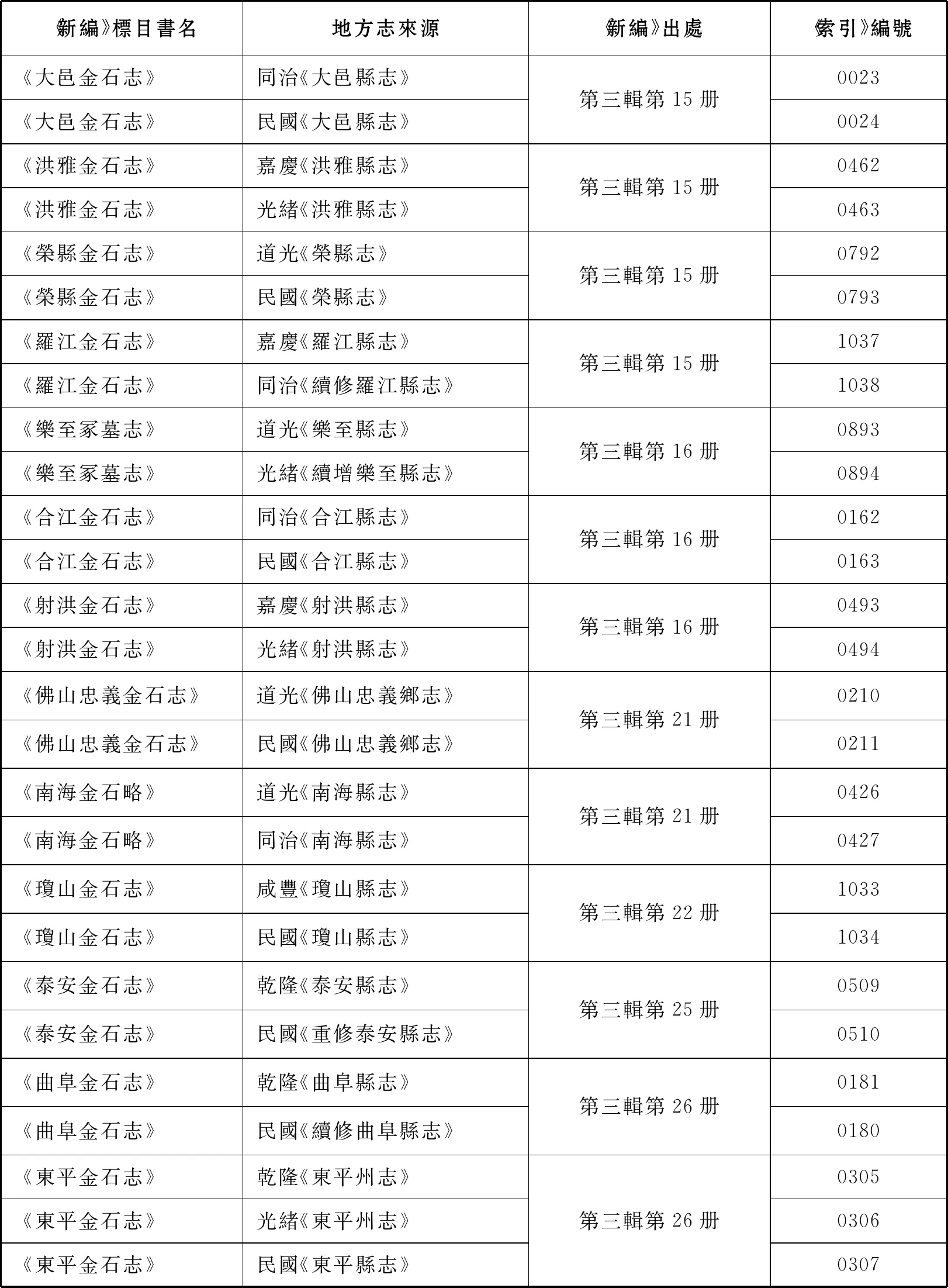

(二) 方志類金石文獻重複定名較多

《石刻史料新編》從地方志中抽取了大量的金石文獻,這些文獻大部分原本只是方志的組成部分之一,以“金石志”、“碑碣志”、“金石記”等類目存在,絶大部分都没有獨立的書名,(24)僅有極少數方志類金石文獻曾有過獨立的書名,夏曾德纂《歷城金石續考》,收録在(民國) 《續修歷城縣志》中,“及縣志出版,乃抽印單行,更題曰《歷城金石志》”,見《石刻史料新編》第三輯第25册,第386—387頁。《石刻史料新編》的編者爲了叢書編撰之便,紛紛給它們冠以書名。其定名原則,“出版説明”或“敍録”中没有交代,大體而言,從省或州或縣志中擇取的金石文獻,一般用某省或州或縣名加上其在方志中的類目命名。如第一輯第13册收録的《江蘇金石志》二十四卷,實則取之於民國時期《江蘇通志稿》中的“藝文志金石”;第二輯第11册收録的《畿輔金石通志》十六卷,是宣統二年《畿輔通志》中的“金石志”内容;第三輯第20册的《廣東金石略》十七卷,取之於道光《廣東通志》中的“金石略”部分。一些州志、縣志都是依照這樣的定名體例。如此定名,降低了叢書編目的難度,但也存在一些問題,如書名重複較多、抹殺了其文獻來源和時間性。近人梁中民點校《廣東通志》中的“金石略”部分,其定名爲《廣東通志·金石略》,(25)(清) 阮元主修,梁中民點校: 《廣東通志·金石略》,廣州: 廣東人民出版社,2011年。這清晰地點出了書籍的來源和性質,顯然比《石刻史料新編》籠統地定名爲《廣東金石略》更爲貼切,但書名也未能體現其時代性。筆者對《石刻史料新編》中方志類金石文獻的重複書名進行了統計,列表於下:

表四 《新編》重複書名統計表

續表

續表

表四顯示,有66種金石文獻或兩書同名、或三書同名,如表中所列《東平金石志》和《石門金石志》皆各有三部。暴露了僅僅用省(或州或縣)名加“金石志(或碑碣志)”之類的名目來給地方志中的金石文獻命名,既不够精確,也難以看出方志中金石著作的時代性。如果用方志修書時間+方志名+金石志(或碑碣志)這樣的方式定名,恐怕更爲準確、貼切,也較能有效避免書籍同名的情況。如第三輯第7册收録有兩《杭州金石志》,一則出自〔乾隆〕《杭州府志》,一則出自〔民國〕《杭州府志》,若用修書時間+方志名+金石志(或碑碣志等)這樣的方式定名,則爲〔乾隆〕《杭州府志·金石志》和〔民國〕《杭州府志·金石志》,就清晰地區分了兩書之間的差異。第三輯第7册收録兩《桐鄉碑碣志》,皆取自於《桐鄉縣志》,但時間不同,一則清嘉慶時期,一則清光緒時期,若分别標示爲〔嘉慶〕《桐鄉縣志·碑碣志》和〔光緒〕《桐鄉縣志·碑碣志》,這樣二書之間的區分顯著。

可見,對於那些擇自地方志的金石文獻,若其定名能够採取修書時間+省(州、縣)名+金石志(或碑碣志等類目)這樣的方式,不僅能够清晰地反映出書籍的性質、金石志的時間,還能較好地避免書名之間的重複。

概言之,《石刻史料新編》因編撰規模宏大,存在少量作者、書名標注錯誤、錯置書籍封皮、重複收録書籍、個别書籍收録版本不佳、漏收個别金石文獻、方志中的金石文獻定名不够精確等問題,但這些皆不能够抹殺其給學界做出的巨大貢獻。只是希望叢書再版時,能够更加精審、全面,以給學界提供更多的便利。