大学毕业生求职自我效能感与求职行为的关系

2019-11-30王金吉崔亚娟

王金吉 崔亚娟

(湖南农业大学东方科技学院,湖南 长沙 410128)

摘 要:研究采用问卷调查法,考察了大学毕业生求职自我效能感与求职行为的关系。结果发现,大学毕业的求职自我效能感处于中等水平,而求职行为处于中低水平。毕业生在求职自我效能感和求职行为上均存在显著的性别差异,但未发现人文类专业和理工类专业之间的差异。求职自我效能感对求职行为具有显著的正向预测作用,且可以解释求职行为的10.7%的变异。

关键词:求职自我效能感;求职行为

由教育部发布的最新数据可知,2019届高校毕业生预计为820万人次。在高校毕业生就业日益艰难的今天,一定频率以及成功的求职行为是达到求职成功的必要前提。但在大学生的实际求职过程中,我们也经常看到一些大学生在求职信心上不够充足,同时在求职行为上也不够积极主动。那么,对大学生而言,求职自我效能感的高低是否影响了大学生在求职行为上的积极程度呢?

求職行为是个体利用自己的所学知识技能,寻求工作机会的行为(如寄送简历、参加面试等)或花费时间、精力寻找工作的过程。根据Blau的求职行为两维度观点[1],求职行为可以分为求职准备阶段(jobsearchpreparatory)和求职搜索活动阶段(jobsearchactive)。求职准备阶段指的是求职者为了获取各类型的信息,利用各种手段和途径的过程,比如网上搜索招聘讯息,此时是为求职搜索活动阶段打下基础。求职者在求职搜索活动阶段开始进行求职简历的投递等实际的求职行为。在求职的搜索活动阶段(或求职行动期)要继续对信息进行更加细化的搜寻,考虑到的东西会更加具体,关注上一阶段挑选出的目标[2]。对高校毕业生的研究发现,对于刚刚毕业的大学生来说,求职行为的积极性对其就业状态有显著预测的作用[3],决定面试机会、工作机会和最终的就业情况的因素与积极求职行为有关[4]。求职不仅是适应外在行为的过程,其内在也在进行调整。在求职的情境下,外界环境与自身的差异会让个体进行适应性的调整;反过来,自我调节能力不同的求职者也会针对求职环境,对自己的求职态度进行不同程度的调整。同样求职的成功和失败也会伴随求职者情绪的变化。

求职自我效能感指的是在求职过程中,个体能够感知到自身所拥有求职技能,和对求职过程及其结果的信心。自我效能感(self-efficacy)首先是由Bandura[5]提出的,它是指人们对自己能否利用所掌握的能力去实现特定的行为目标的自信程度和信念。[6]Taylor等[7]首次将自我效能感融入职业决策的领域,接着形成了求职自我效能的概念,指求职者对自己是否可以运用所拥有的能力,成功进行求职行为过程的自信。求职自我效能感对于个人信心的关注在于具体的求职行为上。Bandura的自我效能感理论认为,高自我效能可以促进积极行为,而低自我效能会减少积极行为。部分实证研究也表明,求职自我效能感较高的大学生会有更多的求职行为。同时还有研究发现,在求职过程中缺少求职技巧,缺乏对求职难易程度的了解和对求职过程的认知的往往都是低求职自我效能感的人,他们所拥有的这些特性影响了他们的求职行为[8]。

那么,求职自我效能感到底对求职行为有多大的预测和解释作用呢?本研究将针对大学毕业生群体,探究求职效能感对求职行为的影响作用。

一、研究方法

(一)研究对象

采用班级整群取样和方便取样相结合的方法,在湖南农业大学2019届毕业生群体中取样,发放问卷350份,共回收有效问卷309份,有效问卷回收率为88.29%。

(二)测量工具

(1)求职效能感量表

采用Trougakos等人(2007)编制的求职自我效能感量表,共3个题目,a系数为0.72。采用5级计分,从“1=非常不同意”到“5=非常同意”,将各个项目得分相加即为求职自我效能感总分,分数越高表示求职自我效能感水平越高。

(2)求职行为量表

采用Blau(1994)编制,周汝(2015)修订的求职行为量表。共12个题目,采用5级计分,从1(从不)到5(非常频繁)。将各个项目得分相加即为求职行为总分,分数越高表示求职行为频率越高。

(3)情绪调节量表

采用Law(2004)编制,周汝(2014)修订的情绪调节量表。该量表共4个项目,采用7级计分,从“1=非常不同意”到“7=非常同意”。

(三)程序

在2019年3月-5月的招聘高峰期间,采取纸质问卷和网络问卷相结合的方式发放调查问卷。问卷采取匿名的方式以保证结果的客观真实。

(四)统计处理

采用SPSS19.0统计软件进行数据录入、整理和统计分析。

二、结果

(一)大学生求职自我效能感和求职行为的描述性统计

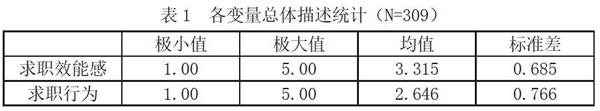

大学生求职自我效能感和求职行为的总体描述结果见表1。从结果显见,大学生求职自我效能感处于中等水平,而求职行为处于中低水平。

(二)求职自我效能感和求职行为的人口学差异比较

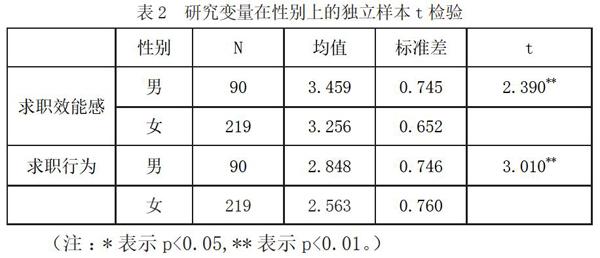

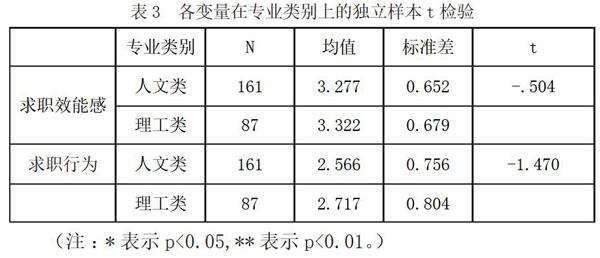

分别对求职自我效能感、求职行为在不同性别、不同专业上的得分进行比较,结果见表2和表3。

由表2可知,求职自我效能感、求职行为在不同性别上的得分差异显著,男生的求职效能感和求职行为均高于女生。

由表3可知,求职自我效能感和求职行为在不同专业类别上的得分均差异不显著,即人文类专业和理工类专业学生差异不显著。

(三)大学毕业生求职效能感对求职行为的预测作用

在同时纳入了性别因素的影响后,大学毕业生求职自我效能感对求职行为的预测作用见表4。由表4可知,求职自我效能感对求职行为具有正向预测作用,且可以解释求职行为的10.7%的变异。

三、讨论

在求职自我效能感和求职行为上,存在显著的性别差异。男生得分显著高于女生,说明男生对自己所拥有的能力、对求职过程及结果的信心程度都强于女生,在求职行为上付出的行动力和精力、花费的时间会比女生多。对性别差异的解读不能太过粗略判断,需结合一些与性别相关的刻板观念做进一步的研究和讨论,例如,毕业生在求职效能感和求职行为上表现出的性别差异是否与专业和职业领域内可能存在的性别偏见,以及中国社会传统中男生的“立业”责任更重有关,还有待进一步考证。

本研究并未发现毕业生在求职自我效能感和求职行为方面存在显著专业大类的显著差别。但本研究仅对专业做了文理的大类划分,而在实际的毕业生就业市场上可能表现出的专业“冷热门”差别,很可能表现在具体的专业差别上,因此,未来研究有必要结合特殊专业进行深入研究。

本研究也验证了前人的研究,即毕业生的求职自我效能感对求职行为有显著的正向预测作用,且可以解释求职行为的10.7%的变异。根据社会认知理论和目标层次理论,由于自我效能感高的人感觉更接近目标,因此他们会具有自我强化偏差的认知和乐观情绪,并加大力度来实现目标[6]。BaJ1dura(1986)認为,对人们行为的认知影响并不会超过人们实现某些目标的能力的判断[9]。在解决问题或实现目标时,自我效能可以增强个体情绪并增强积极的情绪体验。这种情绪体验将进一步促进个人对任务和目标的理解和尝试。

四、结语

毕业生的求职自我效能感和求职行为存在显著的性别差异,求职自我效能感可以显著预测求职行为。提升求职效能感将对促进大学毕业生的求职行为有重要的帮助作用,是促进大学生成功就业的一个重要保健因素。

参考文献

[1] Blau G .Testing a Two-Dimensional Measure of Job Search Behavior[J].Organizational Behavior & Human Decision Processes,1994,59(2):288-312.

[2] 刘泽文,宋照礼,刘华山.求职行为的心理学研究[J].心理科学进展,2006(04):631-635.

[3] Saks A M , Ashforth B E . Effects of Individual Differences and Job Search Behaviors on the Employment Status of Recent University Graduates[J].Journal of Vocational Behavior, 1999,54(2):335-349.

[4] Saks A M . Job Search Success: A Review and Integration of the Predictors, Behaviors, and Outcomes[J].2005.

[5] Bandura A.Self-efficacy: toward a unifying theory of behavior change. Psychological Review,1977,84(3):191-215

[6] Bandura A. Social foundations of thought and action : a social cognitive theory[J]. Journal of Applied Psychology,1986,12(1):169.

[7] Taylor K M, Betz N E . Applications of self-efficacy theory to the understanding and treatment of career indecision[J].Journal of Vocational Behavior,1983,22(1):63-81.

[8] Song Z , Wanberg C , Niu X , et al. Action-state orientation and the theory of planned behavior: A study of job search in China[J].Journal of Vocational Behavior,2006, 68(3):490-503.

[9] Stipek D,田Ben. 社会认知理论[J].国际高等教育研究,2003(1):32-38.

基金项目:2017年度湖南农业大学东方科技学院青年科学基金项目(编号:17QNZ07)。