东来西传:传教士参与圆明园修造研究

2019-11-30段建强张桦

段建强 张桦

清中叶始建的皇家园林圆明园,集中展现了中国园林文化艺术的成就,被誉为“万园之园”。在圆明园长期的兴造过程中,传教士作为一个特殊的群体,在园中长期居住,并运用各自的才能,在园林、建筑、绘画、园艺等多方面参与圆明园的园林与建筑兴造。同时,他们也通过书信、绘画、著述、邮寄等方式,将中国园林艺术介绍到西方世界,对西方世界认知、理解中国园林艺术起到了不可替代的作用。

笔者拟就圆明园兴造过程中传教士的作用及影响加以研究,以期对圆明园兴造中的西方艺术影响进行探讨;同时,将传教士在其中所做出的贡献及他们在中西方造园艺术文化交流中的作用加以阐述与总结。

1 东来:清宫传教士群体与圆明园

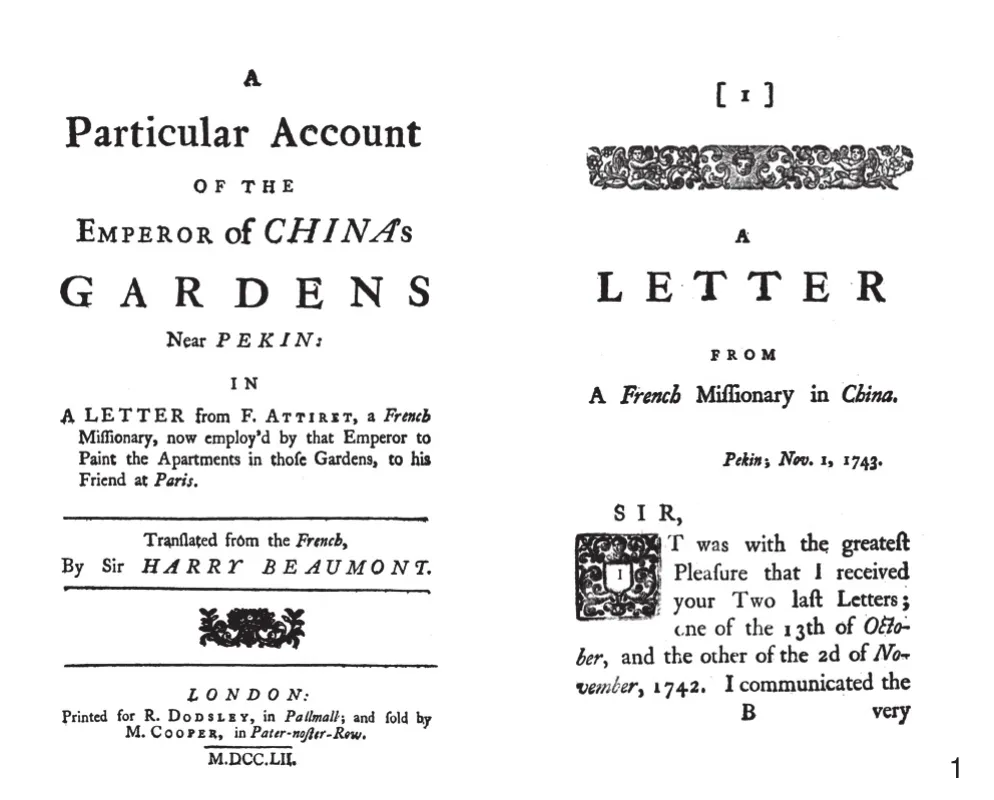

1743年11月1日,耶稣会士王致诚神甫致函法国巴黎的达索先生,对他正在参与修造的中国皇家园林圆明园做了详细的描述。这封信被认为是西方世界全面认识中国皇家园林的重要文献。王致诚及其他传教士们,如蒋友仁、晁俊秀、韩国英等神甫的书函也被认为是有关圆明园的第一手资料。尤其是王致诚的《帝都来信》[1],在被收入《耶稣会士书简集》之后,又被单独刊行并迅速传入英国,被译为英文本(图1)[2],并被转译为欧洲多国版本,广为流传。

1 王致诚《帝都来信》首页及正文,伦敦约瑟夫 斯宾塞译本(1752年)The front page & main body of “A Particular Account of the Emperor of China’s Gardens near Pekin”,Jean-Denis Attiret,S.J.(1702 1768),London:1752.

2 乾隆二十九年(1764年)正月二十三日清宫活计档所记王致诚史料Documents of Jean-Denis Attiret in Qing Dynasty

3 年希尧《视学》中的通景画,雍正十三年刊本(1735年)The pages of “Perspective Drawings”,Nian Xiyao,Qing Dynasty,Beijing,1735

正是因为这些传教士们来自东方的鸿雁传书,使欧洲第一时间了解到中国皇家园林圆明园的兴造情况、规模特征和艺术风格。使得发轫自法国启蒙运动的中国热,再次掀起了一个小的高潮。传教士们在华活动及其见闻,成为人们审视、了解东方古国的特殊窗口,也对欧洲思想界、各国皇室的园林修造提供了迥异于本国文化和式样的范例;同时,这些有关中国园林的记载,促进了欧洲有关国家,如英、法、德、瑞典等国的人们创作新园林,并成为式样参照来源之一[3]。

传教士是东西方文化交流中一个特殊的群体。他们出于宗教传播的目的,远渡重洋来到中国,通过各自的学识与技艺,进入清宫之内,服务于清代皇室,时间跨越数代帝王。其中如马国贤、郎世宁、王致诚、艾启蒙、蒋友仁、晁俊秀、韩国英等人,直接或间接见证了圆明园的兴造过程。他们参与的这些造园活动,尤其是圆明园中长春园“西洋楼”建筑群及其景观园林的设计,在东西方园林文化交流中占据重要的位置[3-4]。正如童寯先生指出,“标志欧洲建筑与造园艺术于18世纪首次引入中国皇居领域。同时,在欧洲如英、法等国也出现中国亭、园风格。在相互影响下,东西方交流,欧亚两地鲜花次第盛开,而以长春园的花朵更为圆满灿烂,可惜两方都如昙花一现,成为历史陈迹”[5]。

2 造园:传教士与圆明园兴造

传教士们参与圆明园兴造的工作,仅限于他们的专长范畴之内。他们所拥有的诸如绘画、工程、园艺等技艺,对他们能够以艺术和专业的眼光看待圆明园兴造过程及结果,起到关键作用。郎世宁、王致诚、艾启蒙等以绘画参与了大量圆明园中建筑的修造和室内装饰(图2),尤其是“通景画”的绘制和长春园内“线法山”的兴造。而蒋友仁不仅参与而且设计了大量和“水法”有关的园林建筑和设施,其中较有代表性的是“大水法”和“谐奇趣”的喷泉设施。

2.1 线法:从“通景画”到“线法山”

“线法”指根据透视线绘制的具有透视效果的绘图技法,这种源自欧洲文艺复兴时期画家们的技艺,经传教士们传入中国。首先是郎世宁在清宫画院中采用,后又经过王致诚、艾启蒙、潘庭璋等的使用,并传授给中国画师后,在清代宫廷中广为使用,这种画法亦被称为“线画法”“通景画”等。

4 海晏堂铜版画Main Hall of Haiyantang in Yuanmingyuan,Etchings of Yuanmingyuan

5 大水法铜版画Grand Fountain Dashuifa in Yuanmingyuan,Etchings of Yuanmingyuan

6 观水法铜版画Grand Fountain of Guanshuifa in Yuanmingyuan,Etchings of Yuanmingyuan

较早在中国使用线画法的是传教士聂云龙(Giovani Ghirardini,1655—1723),1699—1704年他在华期间,在康熙皇帝召准营造的北京新教堂—北堂—内参照意大利安德里亚 波佐(Andrea Pozzi,1642—1709)在罗马圣依纳爵教堂天顶上的作品而绘制。聂云龙还教授透视学和油画技法给他的中国学生。南怀仁也曾向康熙皇帝介绍过透视法。因此,郎世宁来华后,便与年希尧合作,将波佐的名作《画家和建筑师的透视学》(罗马,1698年)编译成中文,书名叫《视学》,于雍正七年(1729年)初刻,雍正十三年(1735年)再版(图3)。

《视学》的出版为线画法的使用提供了更为便捷的方法。清代宫廷中采用“线画法”的装饰和陈设亦越来越多,今存较为典型的作品为故宫倦勤斋通景画、养心殿通景画等作品①。这些画作都使用透视图的画法,直接绘制于墙面或画在称为“挂落”的装饰布之上,以改变建筑空间的观感和纵深。在圆明园长春园中,这种技法不仅被应用于多座建筑的室内壁画和陈设,还被用来建造西洋楼景区的最后一处景观—“线法山”。

“线法山”位于长春园的最东侧,是整个景区的收尾景观,因为占地已至尽端,相对局促,传教士们参照凡尔赛宫各水池提升地面标高与透视效果的舞台式布景建造方法,在有限的用地内开方池、造景墙—线法墙,以使空间达到产生深远景致的效果。“湖东线法画”的铜版画显示出,隔着“方池”东望,南北两边各分别砌筑平行砖墙5列,参仿街区式样,并张挂油画布景,上绘香妃故乡阿克苏伊斯兰建筑十景,可随时更换。遥对远山轮廓,延至天幕,显出无尽的空间,方河倒影又增加了透视的距离感和景观效果[6]。

“线法山”部分是长春园兴造的远景收尾部分,也是整个工程的最终阶段,时乾隆二十五年(1760年)②。

2.2 水法:从“风扇屋”到“大水法”

“水法”源自欧洲,因由传教士传入中国,亦称“泰西水法”或“西洋水法”。明代徐光启与传教士熊三拔(Sabatino de Ursis)于万历四十年(1612年)合译《泰西水法》,专门介绍来自西方的水利科学,在其本人《农政全书》中亦有相关内容之记载。明末来华的耶稣会传教士邓玉函(Johann Schreck)天启七年(1627年)在《远西奇器图说》中明确记载“泰西水法”,附其基本构造并插图。“泰西水法”用之于园林内的记载,则有清谈迁《北游录》中所载耶稣会士汤若望(Johann Adam Schall von Bell)宅园中的实例[7]③。

雍正五年(1727年)建于圆明园水木明瑟景区的“风扇屋”,便是利用“水法”技术建设的一处园林设施④。乾隆帝在《水木明瑟》词序中称“用泰西水法,引入室中,以转风扇。泠泠瑟瑟,非丝非竹,天籁遥闻,林光逾生净绿”[8]。据贾珺的研究,晚期样式雷图档中便有风扇的画样[9]⑤。

据费赖之的研究记载,至乾隆十二年(1747年),当高宗偶见西洋画中的喷泉,便问郎世宁耶稣会士中是否有人可仿制,郎世宁便推荐了刚来京不久的蒋友仁(P.Michael Benoist, 1715—1774),蒋友仁于是成为直接参与圆明园中西洋楼建筑景观中诸水法设计的耶稣会士,古伯察认为这是蒋友仁在欧洲所学仿制水利机械的知识起到了作用。但蒋友仁也是在经过大量材料和工程试验之后,方才获得成功[4]⑥。

也因此有研究认为蒋友仁“是圆明园中安装大水法的工匠,是新的喷水装饰的创造人,包括著名的水钟”[10]。童寯先生则认为,虽然水法工艺高超奇绝,蒋友仁当时采用的仍然是“龙尾车”技术⑦,与《远西奇器图说》《泰西水法》中所载取水车构造原理相同(图4~6)。

3 西传:传教士与东西方园林艺术互通

传教士们参与圆明园兴造的过程中,通过各种方式将所见所闻传递到欧洲大陆,其中传教士信札便是重要的媒介。传教士们对中国园林艺术的认识,也经历了一个不断变化的过程。由于清代皇帝驻跸进程的变化,需不断往返于北京圆明园和热河避暑山庄,早期随行传教士们对中国园林的认识,主要集中于关于帝王行踪和园中活动的记述,较为典型的是马国贤。但随着郎世宁、王致诚、艾启蒙等专业艺术家供职清廷画院,观察和描述园林的方式也有了很大改变。

3.1 东西方园林的比较视界

王致诚在他著名的《帝都来信》中,就经营布局、掇山理水、建筑式样、室内陈设、花木栽植以及园中活动等方面,详尽描述了他参与兴造的圆明园,并对其造园艺术及与西方园林,尤其是法国园林的差异进行了总结[1]。

7 圆明园四十景图之“日天琳宇”Drawing of Ritianlinyu,one of the 40 scenes of Yuanmingyuan7-1 彩色绢本Coloured silk scroll7-2 法国据此复刻之铜版画Etching copies of Yuanmingyuan by France

在他们的园林之内,一改常律,从艺术条条框框的桎梏中解脱开来,追求不规则的美感。他们完全遵循这一原则,他们在这里所要表现的是天然野趣、幽隐逸趣,而不是严整之宫殿所遵循的艺术原则。我还尚未在这壮阔的园林之中发现有任何两座小亭子是相雷同的,无论它们相隔多远。或许您会认为,他们是从别的国家习得了各种样式,或他们的营造都过于随意,所造园林之各部分并无甚关联。当您读至此处时,可能会倾向于想象这样的作品非常可笑,甚至有碍观瞻,殊不知当您身临其境地注视它们,您就会折服于这些不规则的艺术。所有绝佳的意境,都被精心营造,其美会渐次呈现。

这些传教士们的东方来信,给人们提供了完全不同于欧洲新古典主义以来的设计原则。王致诚所言的不规则的美感、天然野趣、多样性等原则,正是对应于当时欧洲园林景观中强调对称和空间无限延展、注重透视效果、崇尚规整划一的原则。这些来自古老东方帝国的描述,引发了人们对欧洲园林艺术设计的思考,相应地启迪了他们的设计(图7)。

西洋楼景区的建筑群较圆明园内其他区域的密度相对密集,以集锦方式展示各种欧式楼、阁、亭、台、喷泉等建筑与园林景观的做法亦迥异于其他区域,区内栽植也如西欧般整饬划一[11]。虽然满足了清代帝王对西方文明的猎奇心理,但整个景区的占地面积不超过整个圆明三园总占地面积的2%,仅仅是以一个很小的局部来成片仿建欧式园林的一次尝试,艺术成就虽有限,却是18世纪中西方文化交流的重要例证[9]。

3.2 中国园林艺术在欧洲的影响

朱建宁指出:“自17世纪末以来形成的欧洲造园传统及其演变表明,欧洲人曾努力模仿中国人的造园模式。在中国皇家园林的影响下,欧洲人重新拾起了‘园林是整个世界缩影’的观点。造园观点的转变,也表明欧洲人观察世界的方式从局部转向整体。其次,欧洲人自18世纪以来形成的在‘自然’中休闲娱乐的传统,无疑也受到中国园林的深刻影响。[12]”

18世纪下半叶,在欧洲掀起了一场模仿中国园林的造园热潮,它对欧洲人造园观念的转变及后世西方园林的发展产生了深远的影响。究其源头,这种仿造中国园林的实践有个专门的语词:“英中式园林”,它是个来自法语的特殊词汇Jardin Anglo-Chinois,专指源自英国的“中国式园林”。这个词的出现与17、18世纪流行于英国的“中国式园林”有关[13]。

钱钟书称威廉 坦普尔爵士(Sir William Temple,1628—1699)是“第一个论述中国园林的英国人”:“到了威廉 坦普尔爵士,英国人的中国热达到了顶峰。”1685年,威廉 坦普尔爵士在其《论伊壁鸠鲁的花园》(Upon the Garden of Epicurus,1692年出版)中,盛赞中国园林如同是自然的一部分,表现出自然丰富的创造力。 他认为中国人从模仿自然中发现了“无序美”,并为之杜撰了一个词 “Sharawadgi”。钱钟书认为 “Sharawadgi”的含义是那种“故意凌乱而显得趣味盎然、活泼可爱的空间”。

而童寯则论述称,钱伯斯“是第一位认真研究中国园林的欧洲人”。指出钱伯斯在其大著《东方园论》(Dissertation on Oriental Gardening)中,在论述西方此段时期园林中的特征时,认为“Sharawadgi”是“斜入歪及”⑧,是“在其园林中,曲线和有意识的不规则”“空间布局将视界限于某个如画院落,一个大型园林可有许多此类院落”[14]。而这些特征正与当时欧洲流行的古典主义的正统建筑、园林设计秩序及方法相对,成为重要的趋势,影响了英国、法国乃至欧洲的园林设计。

赵辰则引述莫雷博士(Ciaran Murray)的论证,认为这一概念是坦普尔经由日语Sorowaji的误译,但亦指出:“中国的造园与景观艺术在布局上并非17世纪英国人理解的不规则形态,中国人从来不刻意追求园林的形态,顺应环境、自然,才是真正重要的。但是,对当时的英国人来说,需要一种不规则的形来打破规则的形,Sharawadgi提供的正是这种支持。”文化交流中的误解和概念错置使各文化在接纳、吸收其他文化时,采取了相对功利性的解释,甚至“发展出相应的理论和评价体系”[13],这是清中叶参与圆明园西洋楼修造的众多传教士们始料未及的结果[15]。

4 结论:文化内因变迁及影响

综上所论,笔者从具体传教士参与圆明园修造的进程到相关实例的解析,再到个别概念及其意义误读,分析了传教士群体在中西方园林文化交流中的意义。

一方面,传教士们在圆明园特定兴造活动中,以其特有的风格特征和技法融合,促成了一种具有鲜明特征的艺术形式。在中国皇家园林内部,建造了长春园西洋楼景区;在欧洲,则促成了英中式园林的广泛传播。

另一方面,传教士们通过参与圆明园的造园活动,以其个人视角对中国传统园林艺术做的解读和转述,加深了两种文化间的比照和互融,对东西方造园艺术的交流起到了积极的推动作用。尽管存在误读和想象,但传教士们深入参与、客观记录圆明园修造打开了西方世界从文化内部理解中国传统园林的可能性,也产生了实质性的影响。

当然,从总体上看,传教士们在圆明园兴造过程中,对圆明园的整体结果而言虽相当有限,但他们所起的作用和贡献不可抹杀。如果置于东西方文化交流的框架下进行评估,显然其性质和作用会远超出他们作为具体宗教人士的活动或艺术家/学者、工程师/匠人和狭隘造园风格差异的范畴。本文笔者在梳理圆明园兴造中的传教士活动及其结果的过程中,通过对他们具体参与活动和造园结果的研究,可进一步厘清文化交流中哪些富于“文化吸引力”的内在动因促成了中方文化的互融,这将是有待继续深化的领域。

注释:

① 在《清宫造办处活计档》中,有多处传教士们为清宫绘制“线画法”之记载:“五月十六日,接得郎中李文照押帖一件,内开本月十一日太监胡世杰传旨:养心殿内南墙线法画一份,着艾启蒙等改正线法,另用白绢画一份。钦此。”(乾隆三十六年各做成做活计清档)

② 童寯先生在其《北京长春园西洋建筑》一文中认为“线法山”是长春园西洋楼建筑的最终阶段,时在乾隆二十五年。而孙若怡考证申国羡、金勋等人的说法,认为乾隆二十五至乾隆三十五年间,“线法山”仍经历了多次的改造,完工时间并不确定。今就清宫活计档案而言,此时尚有很多室内陈设的壁画绘制工作并未结束,如乾隆二十五年三月二十五日,有“郎世宁为新建水法夕阳们内八方亭画西洋画;王致诚为新建水法三件画绢画人物四幅”的记载,可证此时很多工程尚在兴造之中。同年六月二十三日、翌年四月初九日、五月三十日,新建水法房的装饰工作仍在继续。乾隆二十六年五月十六日,还有命“王致诚为‘谐奇趣’楼上西平台九屏风背后画堂画油画……”的记载。直至乾隆二十九年,仍有传教士们为圆明园内如“瀛台”“蓬岛瑶台”“玉玲珑馆”等绘制线画法绢画、壁画、屏风等的记载。

③《北游录》中记载:“丁酉……午同友人入汤道末园,中方池,通铜窍于井,井上转铁轮,则池水喷注如趵突,至四五尺。”见参考文献[7]。

④ 孙若怡在其《圆明园西洋楼景区的园林建筑与精致文化》一书中,就圆明园内采用水法的地点做了详细考证,认为早在雍正时期,“西峰秀色”和“水木明瑟”即已具备水法条件,而“风扇屋”则是在乾隆时期方才完成的水法设施之一。

⑤ 贾珺在其著作《圆明园造园艺术探微》中研究认为,这是现存最早的一处记载,来源于清宫圆明园内帖所记,而其所举样式雷图样则是晚期画样,并无实物。见参考文献[8]174-175页。

⑥ 古伯察在《传教信札》卷IV中有记载:“……友仁费数年之功力,展其鲜有之天才,建造最工巧复杂而足赏心悦目之水机。就中若斗兽、若奔鹿、若水时计,皆其杰作也。”见参考文献[4]851页。

⑦ 童寯先生在其《北京长春园西洋建筑》一文的注释中,两次指出蒋友仁使用了“龙尾车”的输水技术,与《远西奇器图说》《泰西水法》中所载取水车构造原理相同,并指出蒋友仁不可能采用如同期凡尔赛宫所用的水泵技术。见参考文献[5]。

⑧关于“sharawadgi”,不同译本有不同的译法,如译音为“斜入歪及”以及意译为“曲折有致”者,但都是指向一种“不规则的、无秩序的美”。另据童明最新的《东南园墅》译本,引述1989年版《牛津英语辞典》的相关解释称,“汉弗莱斯(A.R.Humphreys)认为sharawadgi在英国存在3种理解:不遵从数学原理,信奉不规则;在无穷变化之中寻找美;按照材料本身潜在的有机模式来对待自然材料。”见参考文献[12]。

⑨ 图 1引 自《A Particular Account of the Emperor of China’s Gardens near Pekin》;图2引自中国第一历史档案馆编,清中前期西洋天主教在华活动档案史料(第4册);图3引自年希尧《视学》雍正十三年刊本(1735年);图4~6引自西洋楼透视图铜版画,清乾隆年间内府雕版图十、图十五、图十六;图7-1引自《圆明园四十景图咏》清乾隆九年绢本工笔彩绘本;图7-2引自Georges-Louis Le Rouge的《Des Jardins Chinois》。