田野寻踪

——湖北五峰县土家族打溜子田野调查

2019-11-30温昭娟佟占文

温昭娟 佟占文

(1,2.内蒙古师范大学音乐学院,内蒙古 呼和浩特 010022)

打溜子又叫“打挤拨”、“打家伙”,是土家族极具特色的清锣鼓形式。距今已有两千多年历史的土家族打溜子,其形成经过了“敲击工具-击锣赶猎-打溜子”三个阶段,进而在音乐支体结构上形成了正规、严谨、完整的曲牌。其风格古朴、节奏鲜明、曲调多变,被称为"土家族的交响乐"。土家族打溜子申报地区为湖南省湘西土家族苗族自治州,但也同为湖北省五峰县鄂西土家族4 个国家级传承项目之一。拥有着国家级代表性传承人简伯元、省级代表性传承人王德方、李剪东等一批省市县级传承人。

今年五月份,内蒙古师范大学2013、14、15 级民族音乐学本科生在导师佟占文老师的带领下一行15 人赴湖北省宜昌市五峰县参加了5 月18-20 日由中国少数民族音乐学会与三峡大学联合举办的“中国少数民族音乐学会第十六届年会暨巴楚艺术创新教育论坛”,并借此外出学习的机会对土家族音乐进行了调查。本次调查笔者以湖北省五峰县鄂西土家族打溜子为重点调查对象。调查工作采用了重点采访、观察法、个案调查等方法。[1]

五峰土家族自治县隶属湖北省宜昌市,位于湖北省西南部,是一个少数民族山区县。自然资源得天独厚,是中国著名的茶叶之乡、中药材GAP示范基地。五峰土家族自治县辖5 个镇、3 个乡,县境中部和西部都是土家族人较集中地居住地。土家族,土家语叫“毕兹卡”,意为土生土长的人。有着本民族的语言,但大多数人由于长期与汉族杂居,很早就开始使用汉语、汉文。土家族的服饰简洁、宽松,但极其注重细节,衣边、衣领都会绣上花纹,还会佩戴各种金、银、玉质饰物。在服饰色彩上,其有色必红的习俗,极具民族特色。土家族以巴人为主干,兼有濮人、賨人及历代移民到武陵地区的汉人,这些不同血统的人杂居相处繁衍生息,所以称土家族为开放包容的民族。[2]

按照计划,湖北调查小组于2018 年5 月17日晚上从呼和浩特去往湖北的田野旅程。5 月17日晚午夜小组到达此次行程的第一站武汉天河机场,当晚在武汉休息。5 月18 日上午顶着暴雨到达武汉站前往宜昌市,又转乘大巴到达目的地五峰县。会议为5 月19 ~20 日两天,会议中笔者听了各学科专家学者的多视角研究的论文报告,又一次在民族音乐学这一学科的认知上开拓了视野,受益良多。5 月19 日下午在会议结束后当晚在五峰民族剧院观看“五峰土家族音乐创作成果展演”,对当地的民风民情又有了不一样的直观感触,土家族人民的淳朴、善良的品行无一不触动到我们每一个人。5月20日在专题学术沙龙后,下午3 点在民族剧院观看了“五峰土家族自治县非物质文化遗产展示和会议的闭幕式”,湖北调查小组的田野调查便从这次的非遗文化项目展演后,拉开了序幕……

展演结束后我们到达后台时却被告知艺人展演完毕已经离开,就在我们不知怎么办才好时我们碰到了热情的湖北省五峰县鄂西土家族自治县文化馆馆长胡冰,他告诉我们有些家并不在本县的艺人还没有回去。得知艺人们所在的住所和我们是一处,于是我们向胡冰馆长取得艺人们的联系方式后,依据我们各自的调查喜好划分了土家族山歌、①土家族撒叶儿嗬、②南曲、③土家族打溜子四个调查小组,我与陈子萱、刘思路三人组成采访展演中表演土家族打溜子《二龙戏珠》的调查小组。原本打溜子的展演节目有两个分为少儿组和成人组,少儿组的孩子们是五峰县幸福小学的学生,但演出结束他们便回去了,所以我们的采访对象为成人组的打溜子艺人们。

分好组的我们回到住所时已经是六点多了,与打溜子的艺人李剪东取得联系后他愉快地接受了我们的采访请求,但被告知他们一行人先要去吃晚饭,于是我们三人在等待艺人的同时先吃了晚饭后随即查找了解了打溜子的概况并对我们来前准备的调查提纲根据打溜子这一艺术形式进行补充和修改。我们等到八点左右,艺人们回到住所通知我们可以过去采访了,我们火速去往艺人房间。本想着我们也许只能碰到两三个艺人采访,没想到一到房间,下午在台上看到的五位艺人都在等着我们的采访,艺人们很热情,我们在惊喜又紧张的情绪下开始我们第一次真正意义上的田野调查。

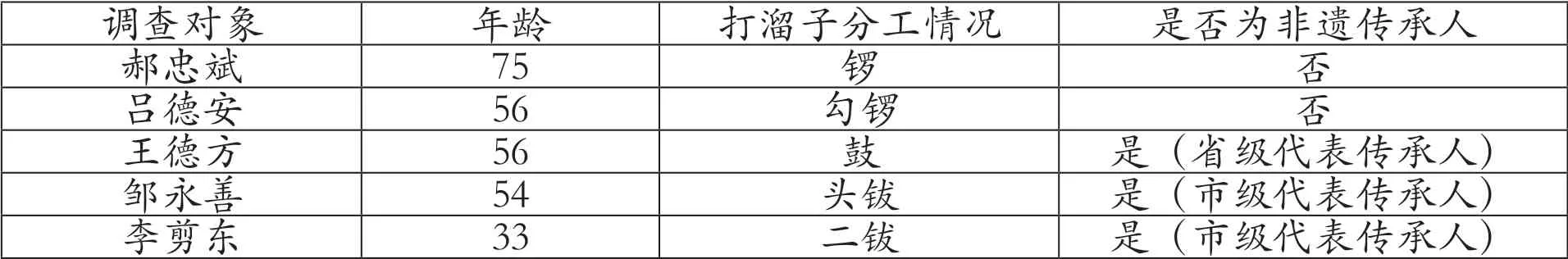

以上五位艺人都是五峰县仁和坪镇土家族人(见图1)④,主业有的种田种包谷,有的外出打工。当地镇里种茶的较少,打溜子是他们由业余爱好发展来的,只作为副业。他们现已构成了组合的形式,经常在一起互动交流,切磋技艺。

据艺人们的口述我们了解到打溜子的基本情况:三个人以上才叫溜子, 三个人以下是不能称为溜子的,常见的溜子组合为4 至5 人。

表1 艺人情况

图1.

湖北省五峰县鄂西土家族的打溜子是只打不吹的,包含头钹、二钹、大锣、小锣(勾锣或马锣)、鼓。其中勾锣音色尖锐(马锣锣面较小,在合奏中担当指挥的高音部,一般由它控制整个合奏的休止时间与节奏把握),根据曲牌不同,选择的乐器也不同。乐队编制上鼓是占主导地位的乐器,对于技巧的要求也更高。整曲节奏的强弱由鼓上掌握,每个曲牌(十来句)中鼓相当于指挥,每当临近下一个曲牌时,就由鼓变换打法通知其他人。头钹与二钹乐器材质都为小金镲(头钹与二钹外形相似,但二钹钹面更宽、更厚),它们的打法为头钹击强拍,二钹击弱拍,所以名称不同。如同声乐中的重唱,头钹为主(较为容易)节奏型有“咣咣一咣咣 咣咣咣咣一咣咣”,二钹为辅(最为难,应和头钹)整套乐器中二钹做收尾工作,交叉节奏型有“卟噤卟噤”“一二一二”的打法变化。双钹音色别致,一高一低,一亮一哑,形成鲜明对比,可根据速度的快慢、力度的强弱、以及敲击钹的不同部位而奏出多种音色。富有极强的模仿力,故有很多曲牌以鸟兽动态而名,如《龙虎斗》、《龙摆尾》等,形象生动、情趣盎然。组员之间每个人都了解掌握打击每一种乐器,这才足以实现了组员相互之间的默契配合。打溜子的打奏形式为步步相应、磨合协调、配合默契,击奏出的效果能否连贯与紧密是衡量一首曲牌是否流畅悦耳的重要依据(图2)。

75 岁的郝忠斌艺人(也是上一辈的传承人)说:拿简单的一句话为例,一个人说“我们去吃饭”自然会说的很通顺,但是由五个人分别一人说一个字配合说出这句话就不是那么容易了,结构尤为重要,这个道理放在打溜子中也是同理的。拿头钹二钹来说,打击形式“一二一二”二钹交替头钹的打法很关键,但如果穿插不好的话,便打到了一起,也就不存在头钹二钹之分了。(图3)艺人们在当天下午《二龙戏珠》中与少儿组打溜子的节目《欢乐的土家娃》相比站位更为先进新颖,站位依次为勾锣、锣、鼓、头钹、二钹呈半圆状,其中头钹与二钹表演的互动让人印象尤为深刻。但因少儿组学习接受能力尚为较弱,所以站位也比较随意。我发现艺人们多样的技巧手法,如《二龙戏珠》中勾锣跟随二钹的节奏,二钹采用的“揉”的技巧不出声,意在突出勾锣声音。除此之外,打溜子技巧还有“扣钹”、“砍钹”等等。

图3.

图4.

以下为笔者与艺人李剪东的一段采访记录:(见图4)

笔者:您是为何学习打溜子?从何时开始学习打溜子的?

李剪东:高中毕业后开始学习打溜子,因父亲也打溜子的缘故,受到影响所以同样爱好。

笔者:那您是否有拜师?您是和谁学的?

李剪东:师父是我的父亲,我们这一辈人都是互相学习的。

笔者:您是怎样进行学习?比如口传心授或系统的曲谱学习与固定的手法?

李剪东:有系统的曲谱。首先顺利的将谱子朗诵出来,要有轻重缓急的韵味,再用手技打出,系统的学习从生疏到熟练再进行实践。

笔者:溜子中的乐器是什么材质的?它的制作是有专业的手工艺人还是专门的工厂生产呢?乐器的尺寸样式是固定的吗?当前制作的发展情况怎么样?

李剪东:“打溜子”的锣、钹器件,并非现代汉族打击乐用的锣、钹。属小金镲,材质为铜器。制作上之前它是种手艺活,由原生态铜匠手工制作,将铜融化再用锤子打出音色制作出乐器,用料讲究,制作工艺繁复,音色独特。现今几乎都为非自制的了,多为工厂的模子生产销售,打溜子中的乐器尺寸样式也是固定的,现今工厂制作用模子便能轻松地制作乐器音色更精准。

笔者:那您对当前手工艺制作和工厂制作持有什么看法?

李剪东:原本的那些手艺制作的已逐渐失传,工厂制作虽然提高了效率,但对原生态的制作发展造成了打击并使其开始消亡。现能找到的手艺人已经是少之又少。

笔者:打溜子有多少曲牌?这些曲牌是怎样流传下来的?比如口传心授、谱子的形式等。

李剪东:据我所知,现今大概有六十个曲牌。曲牌的已经形成固定谱子流传下来,有些只通过口传下来的老曲牌也已经过后人的整理成谱子。打击乐主要注重节奏没有“do re mi”的记谱形式,只通过拟声词“卟”“噤”“咣”“咚”“呔”“噹”等进行记谱。

笔者:那么曲牌还有分种类吗?比如红白喜事、祭祀活动(有何宗教信仰)中各有不同的曲牌?

李剪东:当然,曲牌的分类根据打奏场合不同也有明确划分。红白喜事的曲牌都是不同的,祭祀也有固定的曲牌,因当地人有佛教、道教等宗教信仰,也都在祭祀活动中加入了打溜子的打奏元素。根据各个地方的乡俗习惯打不同的曲牌,各个场合打奏的曲牌不同不可以打错。今天打奏的《二龙戏珠》就可在红事、祭祀等喜庆的场合中进行打奏。而像今天在有领导干部在的场合在风俗习惯上应当打奏《凤老大》这一曲牌,依据级别的打奏不同曲牌。例如,党委书记《凤老二》村长《凤老三》等。但由于舞台的要求并没完全按照风俗走。

笔者:据我了解土家族因地区的划分湖南湘西土家族、湖北鄂西土家族打溜子的曲牌也是不同的,您能讲讲两者之间的异同吗?

李剪东:地区之分的湖南湘西土家族、湖北鄂西南土家族的打溜子曲牌(地区风格)是不同的,但溜子的基本打法规律强弱关系都是一致的。但就当下发展来看,鄂西打溜子较湘西打溜子来说发展较弱。

笔者:您的民族信仰的图腾是什么?就拿我们蒙古族来说,我们信仰狼图腾,图腾这一元素有没有被放入到打溜子中呢?

李剪东:土家族信仰的图腾为白虎,典型的曲牌《龙虎斗》 打出的意境好似龙虎相斗(在笔者看来,与内蒙古马头琴经典曲目《万马奔腾》的用意其实是相同的)。 还有很多比如鸟叫声猫蛇打斗声马蹄声等。

笔者:像打溜子这种艺术形式搬上舞台,舞台化在您来看有什么利弊呢?

李剪东:如今天有领导在场但《凤老大》没有打上舞台为例,尽管我们没有打奏《凤老大》但我们内心依然是尊敬领导的。当下表演形式舞台化,利是传播了打溜子历史悠久的文化,搬上舞台需要互动、兴奋的点 ,原来打溜子时是不动的,姿势和各方面的改变对我们艺人们来说也是一种打破禁锢和新的挑战 。弊是搬上舞台更要求打好,舞台化的形式导致原汁原味的变动很大。例如舞台上《二龙戏珠》是这一文化被大众所接受,人们视觉听觉上都丰富了起来,搬上舞台后又能被更多的人了解。弊呢,如头钹二钹之间肢体上的舞台化互动在一定意义上已将原生态的风格丢失了。

期间,湖北省宜昌市五峰县仁和坪镇的几位土家族艺人们,也连连夸赞我们内蒙古的长调、马头琴高亢悠扬的曲调风格让他们很是喜欢。

笔者:说到弦乐,今天演奏的其中一个节目南曲中的弹拨乐器三弦也给我留下了深刻的印象,打溜子是否能与南曲中的三弦融合呢?

李剪东:三弦因与打溜子曲调风格的不同,是无法达到融合的。

笔者:您目前大概有多少徒弟呢?您对打溜子的传承持有什么样的态度?传承情况如何?

李剪东:除去学校的学生(非遗进校园)20人左右(每周一节课),另有四个爱好打溜子的向我进行拜师学艺。我们这一辈几乎都为父传子承的形式,但打溜子的传承是不同与撒叶儿嗬只传男不传女的。我们对于后辈有爱好的进行学习和传承,没有的不强求各司其职,毕竟把一件事做好首先要做到自己也得喜欢(笔者认为这句话很有道理)。当下国家政策、当地政府都对非遗项目的传承发展很重视与支持,原本打溜子的历史是一代传一代世袭制的。国家推行非遗进校园后,让学生们了解到了这种艺术文化是高尚的,其他地区土家族没有特色的我们更要保留下来,要认识到民族特色的重要性。学校外聘我们这些艺人们教授给学生,附近的爱好者也都可以学习了。同理,学生想要学好首先就要爱好打溜子这个艺术,技巧方面能够自己体会领悟,这样学起来也比较容易,但有的学生说了很多遍还是不能领会、记住旋律,这样教起来也是很有难度的。不过在校园教小学生相对来说还是比较单一的,打锣就是打锣、打鼓就是打鼓,因为学生接受能力弱所以在配合方面技巧还是不够完善的。我现在作为市级代表传承人,我想让学生打的更好更出色,我们希望湖北省五峰县鄂西土家族打溜子,能在现在的基础上能够将它打向全国、打出国门(据悉:截止到现在为止:湖北省五峰县鄂西土家族打溜子,现已打出国门俄罗斯、美国、韩国等地),我们艺人也会把传承努力的办下去。拿我们在2016 年参加了“凝聚文化力量 绽放民间精彩”湖北省首届社会文艺团队的展演来说,我们表演的节目《宜昌吹打乐》就是将土家打溜子与枝江民间吹打乐两种极具地方特色的民间艺术巧妙融合,并受到了群众们的一致好评。

综上所述,笔者对打溜子传承与发展现状思考如下:

1.湖北省五峰县鄂西土家族的打溜子,作为土家民族艺术文化的精髓对土家人民的情感和心理浸润是由于历史的积淀而根深蒂固的,其表演和传承都以群体的、语境的方式在创造性的实践活动当中传递着独特的文化意图,这当中所蕴含的正是历史积淀下来的包含了土家人的群体记忆和家园归属感在内的土家族文化自觉与认同。而文化是什么?文化人类学的开山祖泰勒在《原始文化》中说:“文化…包含全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他才能和习惯的复合体”。[3]因为文化自觉只有通过反映人的本质力量的创造性的实践活动才能够表现出来。也正是这种群体记忆与文化认同,成了千百年来沉淀在土家民族文化最深层的文化基石。

2.国家对于非物质文化遗产保护的方针是“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”。而通过调查笔者发现在老一辈艺人眼里不看好打溜子,觉得这不算个手艺活,不足以谋生,只能作为个人业余爱好,自身对于文化的认同感很浅。还好现有政策补助补贴艺人们,并且我们采访的艺人中持积极观念的年老艺人们也想着可以依靠李剪东这样年轻的艺人去发展传承这一艺术文化。

3.艺人们参加“凝聚文化力量 绽放民间精彩”的展演,都是自编自导自演的文艺作品,其表演形式丰富,具有鲜明的地域民族民间特色。内容保持着浓郁的原生态风貌,体现了湖北地域文化的传承发展。这种来自泥土、扎根群众的文化力量和民间精彩 ,对于打溜子等民族艺术文化来说是传承,更是创新。

4.随着强势文化的渗入,农村中,年、节的传统文化生活方式渐渐地被取代,“打溜子”生存空间产生萎缩。 农村中的婚、嫁礼仪形式被注入了新的文化内容,比如多被管乐队、婚庆公司所承办等,传统的湖北省五峰县鄂西土家族打溜子的主要活动阵地逐渐缩小,对打溜子这一艺术发展传承带来的则是巨大冲击。

5.随着科学技术的进步和市场经济的发展,传统的乐器制作工匠无法维持生计,手艺失传。农村中年青人普遍外出打工,造成乐器的手工制作传承后继无人,传统的乐器制作传承发展情况令人堪忧。难道工厂的“大批量”就可以替代传统的乐器制作吗?

6.引用佟占文老师在《迁徙 边界 认同—科尔沁音乐文化圈及当代生存空间》一文中所提到的:“文化共同体主体间的文化认同是随着时代变迁而变化,与此同时,随着时间的推移,文化间的融合与认同也是必然的”。[4]身为市级代表传承人的艺人李剪东尽他所能响应国家号召,让非遗走进校园,并有着让湖北省五峰县鄂西土家族打溜子,打出国门的热切期盼。他自身对于湖北省五峰县鄂西土家族打溜子这一民族文化的自觉与认同,对于民族文化的传承与发展的信念深深地感染了我们的每一个人。

我们当晚直到十点多才意犹未尽的完成了采访,采访结束后艺人主动与我们换取了联系方式,还答应我们有什么疑问会尽力解答。正是艺人们所展现出的这种五峰大山里的人民热情、民风淳朴的品质,促使我们的采访工作得以更顺利的结束。本次田野工作我们通过采访、参与、观察、记录、录音、录像等,搜集了宝贵的一手资料,对湖北省五峰县鄂西土家族打溜子的历史文化与发展现状有了更深刻的认识与反思。在此我想感谢为我们创造了本次调查机会的导师佟占文老师、一路共同陪伴一起进步的的同学们、热情协助我们田野调查的李剪东等艺人们。请相信,我们会在田野调查的路上越走越远……

注 释:

①土家族山歌:是土家族人民在特定的山地自然环境中形成并传唱,以传递土家族历史记忆、社会发展、民族情感、民风习俗等信息为内容的歌曲总称。

②撒叶儿嗬:汉族称“跳丧”,又叫“打丧鼓”。是土家族民间悼念死者的一种隆重的送葬仪式。

③南曲:南曲是湖北地方小曲中一个较为古老的曲种,原名丝弦,2008年入选第二批国家级非物质文化遗产名录。

④图1,为采访展演中表演《二龙戏珠》曲目土家族打溜子艺人的合影,从左至右依次为:笔者、李剪东、王德方、吕德安、郝忠斌、邹永善。拍摄时间:2018 年5 月20 日。拍摄地点:湖北省五峰县骏王大酒店。拍摄者:陈子萱。

图2,艺人们的部分乐器。拍摄时间:2018年5月20日。拍摄地点:湖北省五峰县骏王大酒店。拍摄者:笔者。

图3,郝忠斌艺人拿出自己的乐器热情展示。拍摄时间:2018 年5 月20 日。拍摄地点:湖北省五峰县骏王大酒店。拍摄者:笔者。

图4,打溜子艺人李剪东与笔者。拍摄时间:2018 年5 月20 日。拍摄地点:湖北省五峰县骏王大酒店。拍摄者:陈子萱。