联读在小学古诗词教学中的运用

2019-11-29王凤芳

王凤芳

摘要:小学古诗词教学中采取联读有着积极的作用。联读有组诗联读、诗文联读、诗书联读三种方式。组诗联读可以同诗人作品联读,同主题作品联读,同表现手法作品联读;诗文联读可以将古诗词与现代文和小古文联读;诗书联读可以将古诗词与绘本和文化类的整本书联读。联读可以帮助学生理解和运用语言文字,培养学生的思维能力和审美情趣。

关键词:联读;古诗词教学;小学语文教学

中图分类号:G623.2 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2019)10B-0049-04

联读,是从教学的广度与深度出发,从某一篇课文生发开去,找到具有相同主题的、相同题材的、相同写法的或有其他相同之处的若干文章进行阅读[1]。把联读用于小学古诗词教学,可以突破单篇教学的局限,由此及彼,帮助学生扩大知识积累,在追寻与扩展中建立结构化的知识体系,从而在有规律的语言现象中进行理解、学习和运用。

一、组诗联读

组诗联读,指的是从某首古诗词拓展开去,把具有一定相同因素的课内或课外的古诗词联结起来进行阅读的一种教学设计手法或教学设计思路。组诗联读通常有三种设计思路。

(一)同诗人作品联读:由“诗性”走向“人性”

同诗人作品联读,就是在教学某位诗人的诗词时,将该诗人相同或不同类型的诗词联结起来阅读。同诗人同类型作品联读可以让学生对诗词内容、主题的理解更深刻,对该诗人的写作风格有更深入的感知;同诗人不同类型的作品联读可以让学生对诗人的形象有更立体的认识[2]。正所谓:“诗言志”,志,心之所也。

同诗人同类型作品联读,如组诗教学“李白与月亮”,主要选择了李白的三首与月亮有关的诗《古朗月行》《月下独酌》《把酒问月》。《古朗月行》中月亮给李白无限遐想,《月下独酌》中月亮带给李白一些慰藉,《把酒问月》中又带来了无穷问题,形成“望月—邀月—问月”的逻辑思路。李白是月亮诗人,他的浪漫主义色彩在这些诗中展露无遗。通过这样的组诗联读,学生就能读其诗,解其意,知其人。

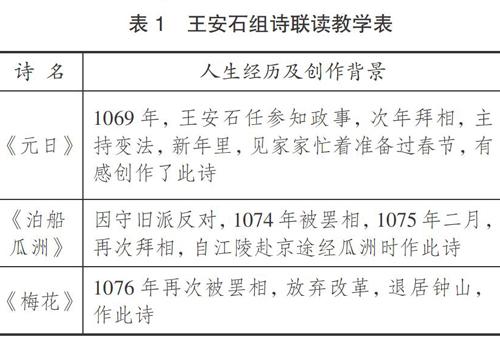

同诗人不同类型的作品,以王安石为例,教师可设计《元日》《泊船瓜洲》《梅花》的组诗联读教学。这三首诗分别是写传统节日、写景、状物的诗,在理解诗意后,教师出示表格1,让学生了解诗人的人生经历及创作背景:

诗 名 人生经历及创作背景

《元日》 1069年,王安石任参知政事,次年拜相,主持变法,新年里,见家家忙着准备过春节,有感创作了此诗

《泊船瓜洲》 因守旧派反对,1074年被罢相,1075年二月,再次拜相,自江陵赴京途经瓜洲时作此诗

《梅花》 1076年再次被罢相,放弃改革,退居钟山,作此诗

通过联读,学生不再单一地感悟古诗所要表达的情感,而能看到诗人王安石起起伏伏的人生轨迹。不同的际遇,创作不同的古诗,王安石以诗传递内心的乐与悲。通过这三首诗的联读,学生不仅仅体会了过年的欢愉气氛、思乡之情和热爱梅花的高洁品质,结合诗人的政治生活背景,更深入体会了诗歌所表达的情感和意境,对诗人有了更立体的了解。

(二)同主题作品联读:从“现象”走向“本质”

同主题作品联读,就是在教学某首古诗词时,将主题与之相同或相近的古诗词联结起来进行阅读[3]。小学阶段的古诗词主要有思乡怀人、歌咏抱负、热爱自然、忧国忧民等主题。学生通过联读,可以透过古诗词外在表现的社会或现实中的现象,引发思考,领会古诗词内在揭示的本质。

统编语文教材五年级上册第12课就是爱国主题作品联读的典范,分别是陆游的《示儿》,林升的《题临安邸》,龚自珍的《己亥杂诗》。教学时,教师从三首古诗描写的社会现状入手,让学生理解“但悲不见九州同”“西湖歌舞几时休”“万马齐喑究可哀”是一种怎样的现象,结合全诗体会诗人的内心——陆游的不甘与牵挂,林升的愤怒与痛心,龚自珍的渴望与期待,继而引发学生深入思考、领悟:三位诗人不同的内心,都在表达爱国的情怀;三首古诗描写的社会现象,都是当时统治者腐败无能所致。这三首诗虽然都是爱国主义主题,但是从不同的视角表达爱国情怀。教师最后可以再深入追问:“怎样才能让祖国统一,社会安稳?这三首诗中有没有给我们启示?”有学生直接用“不拘一格降人才”来回答,也有学生指出统治者不能继续贪图享乐、无所作为。三首诗的联读,可以帮助学生透过现象,追问原因,寻求答案,加深对古诗的理解,深入领会什么是爱国,同时培养儿童的高阶思维能力。

“主题”和“题材”不能混淆,“主题”就是主题思想,“题材”是表达主题所用的材料。同样的主题,可采用不同的题材来表达。比如特级教师张学伟的“乡愁”组诗联读。第一首《除夜作》,张老师让学生通过一次又一次地朗读,从高适的角度感受除夕之夜诗人对故乡的思念。第二首《九月九日忆山东兄弟》是重阳节王维表达思乡怀亲之情,在反复朗读后张老师抛出问题:“哪个字引起你的触动?”引导学生紧扣字词深入体会情感,尤其是一个“少”字写出故乡的兄弟遍插茱萸时对王维的思念,一个“异”字写出了身在故乡之外的孤独之感。第三首王维的《杂诗》,诗中王维问从故乡来的同乡窗前的梅花开了没有。读到这里张老师立即引导学生思考:“你有什么疑問吗?”让学生体会到诗人对同乡不问家人,只问梅花,是把思念寄托在一朵小小的梅花上。这组“乡愁”组诗联读,张老师采取“反复朗读”的方法,引导学生“朗读—感悟—质疑”,感受诗人的触景生情或感物伤怀,题材虽不同,却都表达浓浓乡愁。

(三)同表现手法作品联读:从“见形”走向“得意”

古诗词具有音韵美、词汇美、形态美、意蕴美的特点,前三者指的是古诗词外在的表现形式,也就是阅读中的“见形”;而意蕴美指的是阅读的感受和体验,即阅读中的“得意”[4]。在古诗词创作时诗人会运用一些写作的方法或技巧,即表现手法,让读者“见形”“得意”。小学阶段常见的表现手法有借景抒情、托物言志、动静结合、以小见大等。这些专业术语的概念比较抽象,学生理解起来有些困难。将相同表现手法的诗词放在一起联读,是突破这一难点的有效方法。

(二)古诗词与文化类整本书联读:深刻的思维和个性的表达

杨振良老师编写的《水远山长:汉字清幽的意境》一书,是与古诗词联读的优秀范本。该书的目录就极富特色,如“横看成岭侧成峰——说山”“春风又绿江南岸——说风”“千里怀人月在峰——说月”。在进行组诗联读的教学中,教师可以选择其中一个章节,实现诗文联读。如“千里怀人月在峰——说月”,围绕“月”的主题,学生读读文,品品诗,读读诗,品品文,领会相同意象表达的不同意境。书中对诗句的品析、情感的抒发、感悟的表达等,就是对古诗词赏析做了最好的示范。通过这样长时间的诗书联读,学生的思维越来越深刻,会整合、聚焦、发散、创新,用自己的言语体系表达自己个性化的感悟。

联读策略在小学古诗词教学中的运用,要注意适时,基于理解,指向重点,突破难点;要注意适度,立足目标,關照特点,关注学情。联读是一种策略,不是目的,如果一味地为了联读而联读,那就本末倒置,喧宾夺主了。

参考文献:

[1]余映潮.余映潮语文教学设计技法80讲[M].广州:广东人民出版社, 2014:3.

[2][3]刘恒全.古诗词教学“联读法”探索[J].江苏教育, 2018(6):35,34.

[4]赵福楼.“见形”与“得意”——古诗词教学中发展核心素养的着力点[J].语文建设, 2017(4):10-11.

责任编辑:石萍

Application of the Related-Text Reading Method

in Primary School Ancient Poem Teaching

WANG Fengfang

(Kunshan Huaqiao International Business City Huaxi Primary School, Kunshan 215332,China)

Abstract: The related-text reading method plays a positive role in primary school ancient poem teaching. This teaching method includes three ways such as group-poem reading, poem-text reading, and poem-book reading. Concretely speaking, group-poem reading may read the poets works together, read the works with the same topics, and read the works with the same expressive techniques. Poem-text reading may connect ancient poems and modern texts and small ancient articles and read them together. Poem-book reading may put ancient poems and picture-books and cultural books together and read them. The teaching method may help students understand and apply the language and Chinese characters, and eventually cultivate their thinking competence and aesthetic sentiment.

Key words: the related-text reading method; ancient poem teaching; primary school Chinese teaching