晚清(1840—1912)来华传教士植物学译著及其植物学术语研究

2019-11-29

(江苏开放大学 外国语学院,江苏 南京 210036)

西方近代植物学研究起步于18世纪;到了19世纪,细胞学说、遗传生殖学说等先进的生物学理论已然用来指导植物学研究,近代植物学研究硕果累累。而同期的中国植物学研究却依然徘徊在传统植物学研究的范畴之内,并且没有从博物学研究中独立出来作为专门学科发展,中西方近代植物学发展的不平衡态势日渐明显。而1840年后,西方传教士大量来华,随后产生的各类西方译著构成了晚清西学东渐的主要载体。这些译著中,除宗教类书籍外,科技译著也在其中占据了相当大的比重,其中也有部分西方植物学著作或研究成果经由西方来华传教士独译或与中国学者合译的方式被传播至晚清植物学界,从而引领晚清植物学研究进入近代植物学研究的新阶段。此外,这些植物学译著中引介了大量颇具科学影响力的术语,为中国近代植物学术语的规范与发展奠定了必要的基础,从而进一步推动了中国植物学研究的整体向前发展。

一、晚清植物学译著考略

由中国学者李善兰(1811—1882)与英国来华传教士韦廉臣(Alexander Williamson, 1829—1890)、艾约瑟(Joseph Edkins,1823—1905)合译的《植物学》为晚清第一部植物学译著,首次将西方近代植物学知识引介至晚清植物学界。《植物学》汉译本问世,象征了西方近代植物学知识的正式传入。其后,在1858—1912年间,西方来华传教士植物学译著中较具代表性的当属傅兰雅所译的《植物图说》与艾约瑟所译的《植物学启蒙》。

这三部植物学译著的翻译工作均有西方来华传教士参与其中,或是独译,或是与中国学者合译。三部译著立足不同的科学出发点,将西方近代植物学研究的部分基础性成果引入中国,对于推动中国传统植物学研究向近代植物学研究的过渡与发展发挥出了不可替代的作用。

(一)《植物学》

《植物学》成书于1858年,书中系统阐述了当时西方较为先进的植物学基础知识,约35,000字,含插图88幅。其汉译机构为晚清西学重镇—墨海书馆,是第二次西学东渐时期的重要科技成果之一。与中国传统植物学研究中的实用性研究理念不同的是,该书介绍的是“近代西方在实验观察基础上建立的各种器官组织生理功能的理论”,且“这些理论对于当时的中国人来说,可谓是闻所未闻”[1]。《植物学》同样也可以被称作是中国第一部近代植物学著作,为我国晚清植物学界带来了全新的植物学知识和研究视角。值得注意的是,《植物学》一书并不是专门针对某一部英文植物学专著的全译本,而是受到译者主观能动性的驱使及晚清客观社会环境的制约而进行的带有明确科学启蒙目的的选择性译本。学界目前普遍认为,《植物学》所据之外文原本为英国植物学家林德利(John Lindley, 1799—1865)的植物学著作(1)关于《植物学》的外文原本,学界目前有几种说法:1. 普遍观点是译自林德利的Elements of Botany (植物学基础),有多位知名学者对此予以支持,如汪子春、熊月之等,但具体版本及出版地不详;2. The Outline of the First Principles of Botany (植物学初步原理纲要),但具体版次依然未有定论,潘吉星、沈国威等学者赞同此种说法。。《植物学》一书的汉译开启了中国植物学研究的新时代,其中的植物学术语产生了更为深远的科学影响力,为后来植物学学科术语的规范提供了借鉴与依据,部分术语甚至沿用至今,有的还东传日本。《植物学》堪称中国植物学史上的承前启后之作,其译介出版使中国植物学研究迈入新阶段,并为以后西方植物学的进一步传入奠定了基础[2]。

(二)《植物图说》

傅兰雅于1895年翻译并出版了《植物图说》一书。《植物图说》为傅兰雅根据巴尔弗(John Hutton Balfour)的植物学著作所编译。“该书分为四卷,包括154幅插图,侧重于介绍植物各部分的形态结构。实际上该书的154幅插图,是四幅大的植物学教学插图,全部文字是紧密结合植物学插图,解说植物体的各部分机构与功能[3]”。

《植物图说》一书所涉及到的内容主要分为四大块,主要包括:植物体的形态、植物叶的相关知识介绍、花与其他植物生殖器官的相关知识。同《植物学》的主要思想相一致,《植物图说》中介绍的也是西方近代植物学知识,四卷内容论述的重点内容包括图解植物的显微结构、植物生理知识等西方近代植物学知识;较《植物学》而言,《植物图说》中的插图更为精美,主要以图片这种较为直观的方式进行科学知识的阐释,辅以文字,将西方植物学知识清晰明了地传播至晚清植物学界。在译文语言方面,《植物图说》行文表达通俗易懂,同时兼具科学性。正如傅兰雅本人在《植物图说·序》中所言:“(《植物图说》)本为教习生徒而设,凡植物学大概意义,皆经解明,甚便初学之用”[4]。由于《植物图说》内容具有科学性与说服力,形式新颖简洁一目了然,因此被选作近代中国的植物学教科书。除此以外,《植物图说》汉译本问世后,后续多部植物学著作及植物学教科书的编撰均以《植物图说》作为内容蓝本。如1898年叶澜编写了《植物学歌略》一书,书中部分插图与《植物图说》相同,可以认为叶氏是在《植物图说》的基础上编写《植物学歌略》的[5]。

(三)《植物学启蒙》

《植物学启蒙》成书于1886年,为艾约瑟(Joseph Edkins)所编译的《格致启蒙十六种》中的重要组成部分之一。与《植物学》及《植物图说》相比,《植物学启蒙》中除了涉及到西方植物学的基础知识外,也论及了植物学的教授方法等内容。《植物学启蒙》原作者为胡克(J.D.Hooker),该书分为30章,涉及植物的结构、营养、分类、植物学教授法等内容,并附有数十幅图[6]。后经考证,《植物学启蒙》中所附图的数量为68幅。

该书前面25章共163节介绍植物的结构、营养和分类,第26章是植物学实验,第27至29章则是植物学教授法内容,最后的第30章相当于一个索引,回顾前面曾经提到的各种植物名录[7]。

胡克的原著中涉及到了部分与植物学学科教学内容与思路有关的内容;更在原著中表明其撰写目的之一即为为学生提供与植物研究有关的基础性知识、植物学学习及研究方法等。在原著中,胡克对于实验观察、制作标本等在植物学研究过程中的重要性给予了高度重视;这些知识与理念的引介,对于晚清植物学研究的可持续长期发展起到了不可忽视的推动作用。

《植物学》《植物图说》与《植物学启蒙》既为晚清的植物学译著,同时也是中国植物学史上较早的近代意义上的植物学著作,三者的翻译目的与强调的植物学理念具有相同之处,但是在引介植物学知识方面却存在着一定的差异。如在关于植物分类的知识方面,《植物学》中将植物分为五大类,即:外长、内长、通长、上长、寄生;《植物图说》中则将植物分为外长类植物、内长类植物、通长类植物、上长类植物等四种;而《植物学启蒙》中则是针对外长类、内长类两大类植物的介绍。这些知识从不同视角推动了晚清植物学研究的发展,各自发挥出了不可替代的科学作用。

在这些植物学译著中,译者引介了彼时西方植物学研究中较为先进的植物学知识;受限于晚清科学界的整体接受能力与认知水平,以及晚清西学东渐时期来华传教士整体科技翻译目的等因素,以当代植物学研究的视角看来,这些植物学知识确实有些过于简单,且部分知识尚存在着一定的错漏之处,但这些知识的引入却拓宽了晚清植物学界的整体研究视野,直接助力传统植物学研究突破瓶颈,进入一个全新的发展阶段。更为重要的是,这些植物学译著中译介了大量西方近代植物学学科中的术语,这些术语翻译准确,且其中有许多术语延用至今,在中国植物学发展史上产生了深远的影响。

二、晚清植物学译著中的术语

《植物学》是我国最早一部介绍近代植物学的译著,因此,李善兰等的工作是带有开创性的[1]。鉴于彼时中西方植物学发展的不均衡性,《植物学》的英文原著中提及了许多晚清植物学研究尚未涉猎的近代植物学知识与术语,如植物体的显微构造、生理、分类系统等知识,具备极强的科学性。对于译者而言,李氏等人在翻译过程中所面临的首要问题即为科学名词术语的汉化表达。

《植物学》中的术语主要采用的是“创译法”。“创译法”即为创造性的翻译,在《植物学》的翻译过程中,李善兰等在自行吸收外文原著中所引介的植物学甚至生物学知识的基础之上,结合中国传统植物学研究的发展状况,最终创译出符合彼时中国科学界实际情况的术语名词。心(雌蕊)、须(雄蕊)、细胞、萼、瓣、心皮、子房等均为李善兰等译者创译的成果。尤其值得一提的是,“植物学”一词的表达方式,界定了植物学的学科名称,推动植物学就此作为专门独立的学科存在,产生了较高的科学影响力。据笔者统计,《植物学》中创译了60余个植物学术语,其中接近三分之一得以沿用至今;部分术语与当代植物学术语表述较为接近,在近代植物学术语的形成与规范过程中发挥了不可忽视的作用。

《植物学》中所创译的术语规范了晚清植物学的术语表达,使得晚清植物学界更加明晰地掌握了西方近代植物学研究的要义。除“植物学”这一界定晚清植物学学科的专有名词外,“细胞”一词同样具备极强的代表性。其中值得一提的是“细胞”一词翻译的起源问题。李善兰等人即明确了“cell”一词指代的是比较小的器官组织构成单位;而对于“器官组织单位”,译者已先行提炼出了“胞体”这一说法。“胞体”的说法表述较为形象,主要取汉字构词法的精要:在汉语中,“月”旁象征“肉”,可指代生物体结构。基于此,“cell”一词被译者提炼为“小的胞体”;然而这一表述虽形象贴切,但表达不够简洁,不符合科学术语的规范性标准;译者继而对之进行加工。在这个过程中,李善兰的个人生活经历发挥出了主导作用。李善兰为浙江海宁人,而“小”在海宁方言中发为“细”音,因此,之前提炼出的“小的胞体”这一说法即被进一步精练为“细胞”这一表达方式。

《植物图说》的学术特色在于以图画的形式解析植物体各器官的外形及结构,其汉译的主要目的在于以一种较为清晰明了的方式向初学者介绍西方近代初等植物学知识及概念。相较于《植物学》一书,该译著中所引介的西方近代植物学研究内容的知识性不够深入,但其术语表达却更具特色。在借鉴引用了《植物学》中部分术语的基础之上,《植物图说》也提炼出了其独具特色的术语表达方式,同时部分术语也沿用至今。

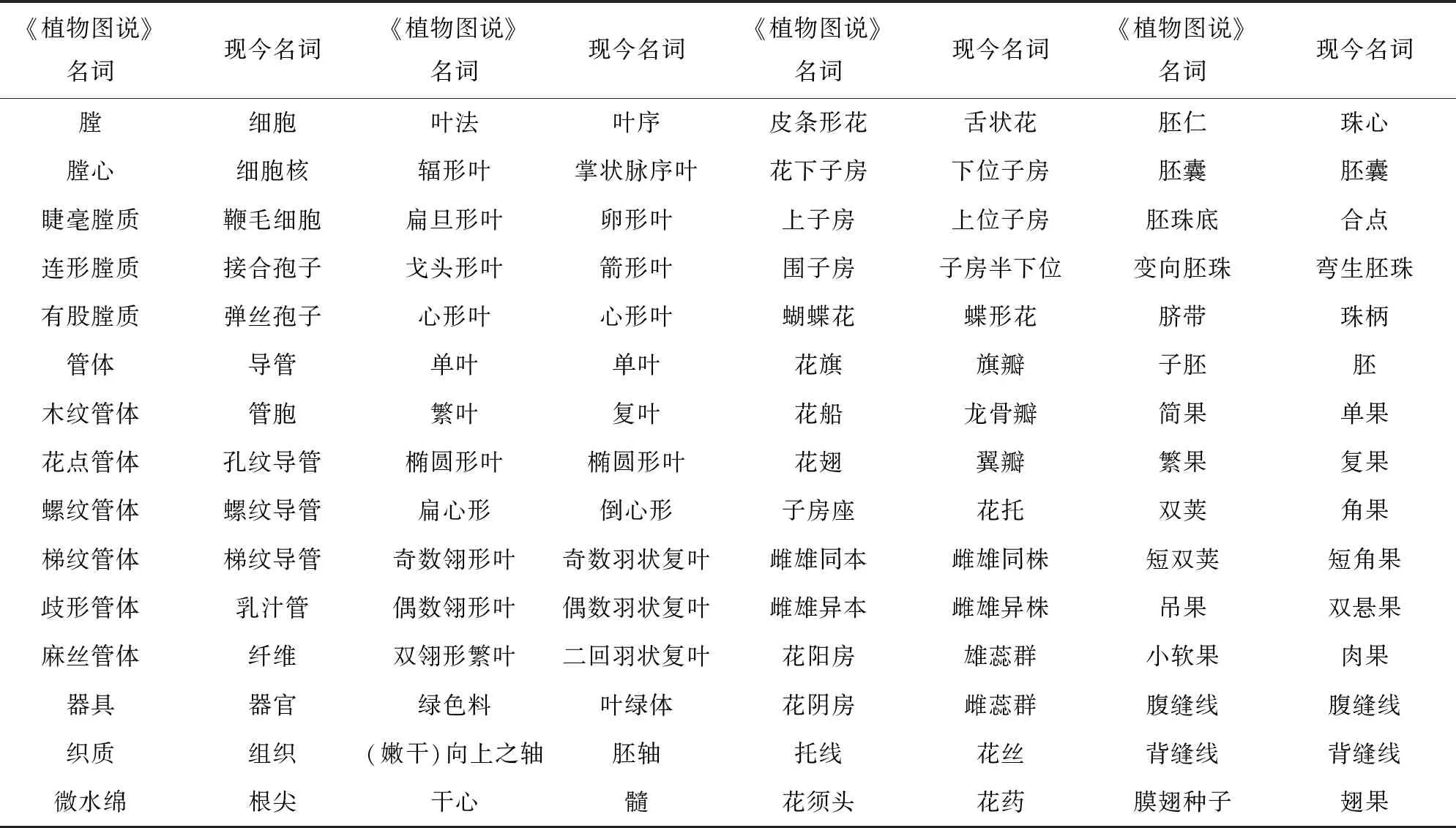

由于《植物图说》的主要思路为以科学图谱来解读植物体各部分结构的形态与构造,因此,其术语多集中在植物器官组织结构方面。在《植物图说》的术语翻译中,译者傅兰雅的个人主观能动性得以充分发挥,赋予了术语表达以特色,使得《植物图说》中的术语产生了一定的科学影响力,且部分术语得到了科学界的认可并沿用至今。《植物图说》中的部分术语见表1。

表1 《植物图说》中的术语与现今名词对比[3]

除上表中所列的术语外,《植物图说》中也创译了子叶、花芽、唇形花、胚珠、花粉、裸子、菌盖等一直沿用至今的术语,由此可见,该译著也在我国近代植物学术语的形成与规范过程中发挥出了不容忽视的引领作用。

术语的翻译与表达同样也是《植物学启蒙》所重点关注的内容。在《植物学启蒙》中,艾约瑟对“cell”的译名为“微胞”,“germination”为“萌芽”,“rose”为“蔷薇花”,这些表达虽同样贴切。然而,在术语所产生的科学影响力方面,《植物学》与《植物图说》较《植物学启蒙》而言更胜一筹。这主要是受三者汉译发生的时间顺序的制约。《植物学》的汉译发生在1858年,傅兰雅也在几乎相同的历史时期编译了《植物须知》和《植物图说》,这些均发生在《植物学启蒙》之前;在术语表述准确度相似的情况下,科学界很容易受到先入为主思想的主导。

通过对《植物学》中的术语与《植物图说》中的术语进行对比后发现,两者之间的差异主要在于下述两点。

1.译名来源及翻译策略不同。译者李善兰与傅兰雅个人身份及学术背景不同,李善兰深受中国传统文化熏陶,因此在创译植物学术语时尽量采用中国传统植物学乃至传统生物学中已有的表达方式,翻译策略上更为倾向于“归化”的方法,从而使其术语表达较为通俗,能够使晚清读者联系自身已有的知识储备,引发具体的联想,目的在于对所引介的植物学概念产生直观的认知;而《植物图说》则由傅兰雅单独编译,傅氏本为英国人,在术语创译过程中虽也参用我国传统植物学中的表达方式,但本质上更倾向于将西方近代植物学中部分核心概念进行系统化阐释,其术语创译更多地依据来自于他本人对于西方近代植物学知识的理解与领悟,因而在翻译策略的选择上较为倾向于“异化”的方法。

2.翻译目的不同。《植物学》的译介主要在于将西方近代植物学研究中的基础性知识推介至晚清植物学界,而《植物图说》出版时已逾《植物学》的出版时间近40年之久,彼时国人对西方近代植物学知识已然产生一定的认知;其间晚清植物学界大量植物学研究成果的出现,尤其是1886年艾约瑟《植物学启蒙》一书的问世,更是进一步提升了晚清植物学界的整体认知水平。因此,傅兰雅《植物图说》编译的目的即为将近代植物学研究的相关概念更为具体化地向晚清植物学界普及开来,尤其是针对《植物学》中已经描述引介但并未提炼出专有名词的知识信息,如《植物学》在卷三中虽详细描述了关于“年轮”的知识,但并未明确提出“年轮”或是相近含义的术语表达;而在《植物图说》中,“傅兰雅则创译了‘同心圈纹’这一名词来表达”[3]。换言之,鉴于翻译目的的差异,《植物学》中的术语创译实现了晚清植物学界对于西方近代植物学知识从无到有的突破,而《植物图说》则偏重于赋予晚清植物学界对已有认识的知识内容以更为精确的解读。

傅兰雅在《植物图说》的术语表达中也借鉴了《植物学》中的术语表达方式。李善兰在《植物学》的翻译过程中,基于自身的学术基础,结合其本人与韦廉臣、艾约瑟等译者对于外文原本中所提及植物学知识的理解,创译了大量的植物学术语。尽管其所创译的术语并非均获沿用,但不可否认,《植物学》中所创译的术语较具特色,在我国植物学发展史上发挥出了承上启下的关键作用。如“植物学”这一术语的提出,不仅界定了学科名称,也推动了我国植物学学科研究的系统化及有针对性的发展,因此,在《植物图说》中,“植物学”这一名词即被傅氏直接引用。此外,《植物图说》中也沿用了“子房”“胚”等术语,由此可见《植物学》术语翻译对《植物图说》的影响。

但是,《植物图说》中的术语翻译也有其不足与局限之处,比如将《植物学》中的“细胞”一词的翻译改作“膛”。虽然“细胞”一词译介之初,学界曾质疑其学术性,对于将能够象征19世纪西方生物学发展水平的“cell”一词简单译作“细胞”(受到李善兰家乡方言的主导),学界曾认为太过“儿戏”;但不可否认,“细胞”一词恰当地阐释了英文“cell”一词的含义,既具科学性,也较为通俗易懂,因此最终为中国科学界所采纳并沿用至今。而傅氏的“膛”,虽巧妙地借用了汉字的象形用法(“月”字旁象征肉,从而形象表义生物有机体),但较之“细胞”的表达方式,其科学影响力自然不足;尤其是“(《植物图说》)中有时将‘膛’解说成‘聚胞体’,甚至还用来表示其他生物体的腔室”[3],因而“膛”的表述不具备学科针对性,最终为科学界所淘汰。

结语

明清时期的来华传教士构成了西学东渐活动的主体,在传播宗教的同时,他们也承担了其作为中西方科技交流媒介的角色,而科技翻译又构成了传教士传播科学的主要内容。尽管传教士传播科学的目的并不纯粹,但他们确实为我国科学,尤其是自然科学的发展带来了全新的研究视角和思路[8]。而植物学译著汉译发生的时间虽晚于其他自然学科(主要发生在晚清),但其在植物学发展史上所产生的影响却是不可替代的。

在传统植物学研究阶段,我们取得了一系列较具影响力的成果,但不足之处在于,传统植物学研究偏重于实用,研究方法上以经验主义为主导,因此发展到一定阶段必然遭遇瓶颈期。而问世于晚清西学东渐时期的传教士植物学译著,不仅带来了西方近代植物学研究的部分前沿科学成果,也带来了西方近代科学研究注重实验观察的方法论,因此,这些译著的问世无疑会推动传统植物学研究者拓展研究视野,突破局限性与狭隘性,从而迈入近代植物学研究阶段。因此可以说,传教士植物学译著堪称我国近代植物学发展的基础。

晚清植物学译著的价值还体现在其对翻译学方面的价值。这主要是指,尽管这些植物学译著的汉译几乎发生在180多年前,但我们依然可以用当代翻译学理论,如翻译目的论等对其译文、术语翻译等进行反向解读;更为重要的是,这些植物学译著中的术语翻译堪称科学翻译史上的经典,其译介不仅是译者创开先河翻译成果的体现,更引领了植物学学科的发展,如《植物学》中的“植物学”“细胞”等,因此其科学意义与文化价值并存。