农村地区智慧养老模式初探

2019-11-28范钰淼

范钰淼

摘要:从智慧养老的概念着手,依托现代信息技术与传统养老产业相结合,通过对农村地区实施智慧养老模式的必要性进行分析,构建农村地区智慧养老模式,并从经济基础、制度设计、基础设施和老年人角度,进一步分析可能制约智慧养老模式发展的因素,并提出要加快推行新农村建设、振兴乡村经济、政府加强顶层制度建设、盘活农村养老资源、积极消除银色数字鸿沟的对策与建议。

关键词:农村养老;智慧养老;模式

中图分类号:F323.89 文献标识码:A

文章编号:0439-8114(2019)19-0130-05

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2019.19.027 开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Abstract: The aging of the population in China is becoming increasingly serious. Compared with urban areas, the aging of rural areas is even more serious. Starting with the concept of services for the elderly with smart technology, relying on modern information technology and traditional pension industry, through the analysis of the necessity of implementing the smart model in rural areas, we will build a smart old-age pension model in rural areas, from the economic basis, institutional design, and infrastructure. From the angle of the elderly, further analysis may constrain factors in the development of smart pension models, and put forward suggestions for accelerating the implementation of new rural construction, rejuvenating the rural economy, strengthening the governments top-level system, activating rural old-age resources, and actively eliminating the silver digital divide.

Key words: rural retirement; services for the elderly with smart technology; mode

国际上老龄化社会的标准是60岁及以上老人占总人口10%以上或者65岁及以上人口占总人口的7%以上。早在1999年,中国社会60岁及以上人口总数就达到1.26亿,超过当期总人口的10%,中国进入老龄化社会。中国人口学家估计,到2050年中国65岁及以上老年人口将达到3.6亿,占当期总人口数的1/4,届时中国将进入超老龄化阶段。在全社会老龄化程度不断加深的同时,城乡老龄化程度差距悬殊,根据2010年第六次全国人口普查数据显示,中国城镇65岁及以上的人口数占城镇总人口数的7.80%,而农村65岁及以上的人口数占总人口数的10.06%,较城镇人口老龄化程度高出2.26个百分点。

随着人类社会的进步和信息技术的发展,依靠互联网技术实现社会信息化的管理和运作成为时代发展的必然要求。李克强总理在2015年《政府工作报告》中首次提到要制定互联网+的行动计划,2017年工业和信息化部、民政部和国家卫生计生委联合发布了《关于印发<智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)>的通知》(工信部联电子〔2017〕25号),明确了到2020年,要基本形成覆盖全生命周期的智慧健康养老产业体系目标,并明确实施智慧养老的重点任务和相关组织实施,为智慧养老的发展确立政策依据。

1 农村智慧養老模式的必要性分析

1.1 智慧养老的概念界定

智慧养老是根据2010年IBM正式提出的智慧城市的愿景延伸发展而来的,其早期雏形来自英国的生命信托基金会,也称为智能化家居养老,该模式主要是通过物联网随时随地地对老年人的生命信息做出反馈,以保证老年人在家里就可以享受到高质量的养老服务[1]。国内学者对智慧养老进行了相关研究[2-4]。

智慧养老是以现代信息技术(如互联网、物联网、大数据、云计算等)为主要手段,以智能家居设备和呼叫设备为辅助媒介,以提升老年人生活质量为最终目标,协同政府、企业、养老服务中心、家庭等共同为老年人提供全方位、多层次、高质量的养老服务的新型养老模式。智慧养老通过线上线下的有机结合,可以有效整合分散的养老资源,实现供给与需求的精准对接,为提高整个养老服务业的发展创造了机遇,必将为未来养老服务业的发展注入新鲜血液。

1.2 农村推行智慧养老模式的原因分析

1.2.1 现行养老模式无法满足农村老年人养老需求 家庭养老一直是中国农村地区主要的养老方式,但是随着城镇化的发展和经济结构的转型,农村人口向城市流动,计划生育政策的实施使得家庭结构趋于小型化,2015年国家卫生计生委发布的《中国家庭发展报告》中指出家庭规模小型化是中国家庭规模变化的特征之一,农村家庭平均规模为3.16人,与20世纪50年代的4人相比减少了0.84人,传统“养儿防老”的模式已经无法保障老年人的晚年生活。

机构养老模式发展滞缓,一方面由于公办养老机构具有非盈利性质,会对入住老年人的资格条件进行限制,不接纳完全自理老人入住;另一方面,民办养老机构以营利为主要目标,收费水平较高,绝大多数农村老年人无力承担高昂的费用;加之受传统道德观念的影响,农村地区老年人多不愿意入住养老机构。近年来倡导的社区居家养老模式也尚处于起步阶段,受资金、基础设施、专业人才等因素的限制,也一直处于发展疲乏阶段,2015年《中国家庭发展报告》中调查的农村老年人中,接受过上门看病服务的老年人只有7.5%,接受过帮忙干农活服务的只有6.8%,享受过陪同看病服务的仅有4.4%,足以看出中国农村老年人对居家养老服务的使用率很低。

1.2.2 農村地区居住分散,老年人无法获得及时帮助 农村地区居住点的选择主要受到自然因素的影响,古代由于农业耕作的需要,形成了农村居住空间格局的分散化特征,加上农村居民建房习惯的影响,加剧了农村地区居住的分散性。这就给现代社会集中管理带来了挑战,尤其是养老服务需要集中居住,方便服务人员及时上门,但是农村地区居住地相隔较远,老年人一旦遇到突发状况,邻居和亲朋好友都难以在第一时间得到消息并给予及时帮助。

1.2.3 农村老年人社会化服务需求量较大 2015年国家卫计委发布的《中国家庭发展报告》中指出,目前人口迁移流动是人口发展的常态化特征,调查数据显示,空巢老人已经占老年人总数的一半,独居老人占老年人总数的10%,同时,对于自我养老能力,农村老年人中有84.1%的老年人认为自己养老存在困难,47.0%的农村老年人认为自己钱不够花,42.3%的农村老年人认为自己病痛较多,均高于城镇老年人10个百分点。这一系列数据显示,随着人口劳动力的迁移流动,农村空巢老人和独居老人的比重增加,农村老年人对于日常照料服务、医疗保健服务和精神慰藉服务需求较大,但是目前的需求依然无法得到及时有效的满足,农村老人的养老问题逐渐暴露。

1.2.4 供需之间的结构性错位问题 由于城市和农村经济发展水平不同,基础设施建设水平存在差异,应该有差别地为农村老年人和城镇老年人提供针对性服务。养老机构在提供养老服务之前往往不会做专门的调研,只是根据政策文件中的要求机械性地提供服务,从而导致供需之间的结构性错位。传统的养老模式无法解决这一问题,老年人的服务需求是多样化和多层次的,而传统服务模式在需求识别方面是低效率的,服务供给的数量和质量很难与需求实现有效衔接[5]。

2 农村智慧养老模式的构建

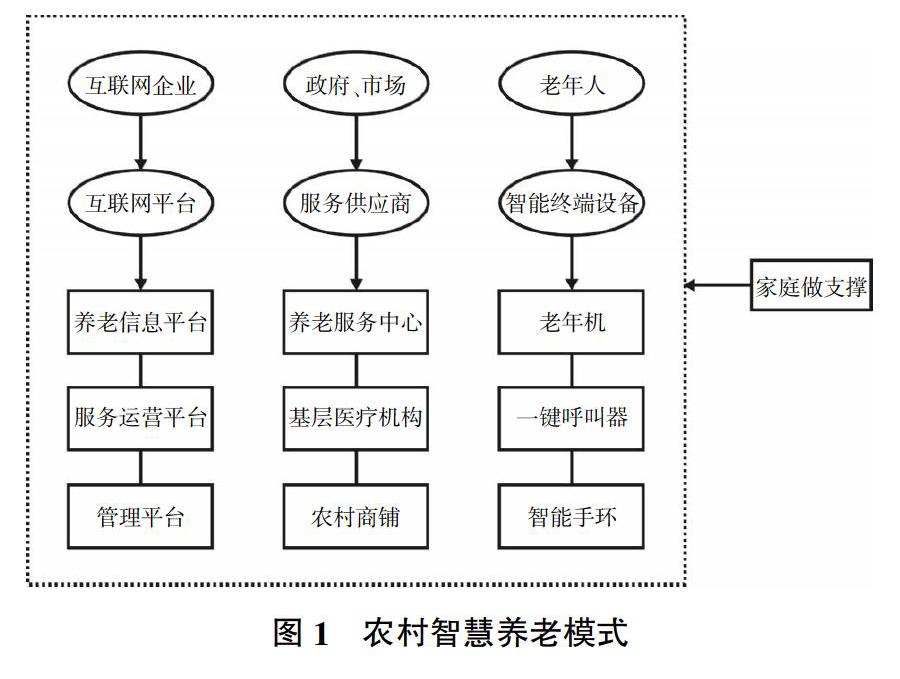

2.1 互联网平台

互联网平台是智慧养老服务模式的关键环节,利用现代信息技术把老年人的各种相关信息进行数据化处理,并通过得出的数据分析供给与需求,并将供给与需求进行匹配。为了确保整个智慧养老模式的顺利运行,该平台需要有以下几个平台的共同支持:养老信息平台、服务运营平台和管理平台。

首先,养老信息平台是智慧养老服务模式运营的信息资源基础,为系统收集、梳理、整合、分类涉老数据和信息,其内容包括地理空间信息、老年人基础信息、老龄产业相关信息、老龄事业相关信息,并在此基础上,面向应用主题建设业务信息仓库,支撑各类业务系统的建设与运营[3]。这些数据当中最重要的是老年人的基本信息,需要通过专业的评估团队实时评估,以确保信息资料的动态更新,同时利用配套的智能终端设备对老年人的身体状况进行实时监测,以确保老年人疾病的“早预防、早发现、早治疗”。

其次,服务运营平台是联系老年人及服务供应方的中间环节[6]。一方面,运营平台可以通过构建老年人与乡镇医疗机构的联系,实现智慧养老的“护联网”,对于老年人医疗服务可以通过老年人自己提出服务需求,运营平台联系医疗机构提供及时服务,也可以通过智能终端设备的监测,当老年人身体状况出现异常时,数据通过信息平台反馈到运营平台,由运营平台主动联系医疗机构给予医疗干预,防止老年人慢性疾病的发展。另一方面,运营平台可以构建老年人与农村社区商铺的联系,实现智慧养老的“物联网”,以满足老年人日常的购物、维修家电等基本生活需求,社区商铺与老年人可以通过签订协议提供定时定点上门送货、日常维修等服务,也可以通过服务运营平台提供订单式的服务,以确保为老年人提供精准服务。

最后,管理平台是整个智慧养老服务的调度棒,在整个互联网平台的建设当中担任着协调者的角色[7]。该平台通过整合所有互联网平台信息,设立不同的版块,包括数据管理中心、政务工作平台、资源调度、补贴到位情况、评估中心等。数据管理中心可以通过集合互联网平台中老年人基本信息数据、提供服务情况、呼叫次数等,通过云计算分析老年人潜在的服务需求和消费点,为线下精准化的服务提供科学的数据分析;政务工作平台可以及时更新有关养老服务的最新政策,设置论坛区,鼓励相关学者、互联网企业、养老机构、政务工作人员谏言献策;资源调度中心可以通过对不同区域的养老服务使用情况进行数据分析,把养老资源富余区域的资源及时转移到匮乏区域,协调整个区域内的养老资源,实现养老资源的最优配置;补贴到位情况为政府监督各区养老补贴的发放情况搭建了平台,有助于政府监督落实到位;评估中心可以为养老服务中心改进服务提供可靠依据,通过老年人对服务满意度的评价评估养老服务质量并及时改进,从而提高农村智慧养老服务的整体质量。

2.2 服务供应商

农村地区智慧养老服务供应商可以由统一的养老服务中心进行协调管理,养老服务中心应该选择在该村的中心地带,在几间闲置房间中安放服务控制设备,并聘请当地懂计算机技术的年轻人进行管理运作,人员设置可以由当地服务老人总数的多少进行确定。对于日常生活照料的服务,可以招聘当地中年妇女,她们熟悉村中老年人的情况,并且对当地的路线比较熟悉,提供养老服务时更加方便。她们可以在养老服务中心进行登记备案,养老服务中心免费发放定位手环等智能设备,当养老服务中心接收到老年人的服务时,就近为老年人安排服务人员。其工资统一由养老服务中心根据服务量、服务内容或者服务老人的失能状况等进行发放,工资来源一部分来自政府补贴,另一部分来自对服务对象的收费。对于老年人日常的电器维修、家具维修等服务需求,服务中心可以与当地商铺建立联系,当老年人提出服务需求时,由服务中心向商铺派单,并实行一单一结,事后结算的结算制度。

对于老年人的医疗服务需求,养老服务中心需要与当地乡镇、县级医疗卫生机构建立长期合作,当老年人出现身体不适等情况时,通过智能终端设备向服务中心发出信号,服务中心及时与医疗机构取得联系,安排医生上门为老年人提供医疗服务,如果病情比较严重,由基层医疗机构人员进行基本处理之后转移到上一级医院。此外,养老服务中心还需要监控智能终端设备监测到老人的健康状况,一旦监测到健康数据异常,服务中心就需要及时安排医护人员上门探访,以防止出现突发状况。

2.3 智能终端设备

智能终端设备是通过互联网和传感器等现代化技术,为老年人开发的智能化养老产品,主要分为可穿戴式、移動式、便携式、固定式和非接触式智能终端设备。现在中国市场上可穿戴式终端设备较多,包括智能手环、腕表、智能手机、一键呼叫器等设备,固定式智能终端设备主要指智能家居系统,包括智能灯光控制、智能门禁、智能安防等设备。但是在农村,智能家居建设的可行性较小;一方面是智能家居成本高,一般农村家庭无力承担,另一方面,农村基础设施不健全,智能家居安装存在一定的制约因素,为此农村智能终端设备重点应该放在可穿戴式终端设备。

农村智能终端设备应该实现层次化,即根据老年人自理情况的不同为其提供不同的终端设备,对于自理程度较高的老人可以免费发放老年机。该设备是专门为智慧养老模式设计的,由几个简单的按键组成,最大的键可设置为红色SOS键,方便突发状况下老人使用,其他按键可以设置为老人的子女或紧急联系人;对于空巢老人、独居老人或者半自理且有意识的老人可以配备一键呼叫器,该设备只有一个按键可以使用,并与养老服务中心建立联系,保证老年人在紧急情况下使用;对于老年痴呆等精神状态不佳的老年人发放智能手环,手环需要具备定位、健康监测等功能,并设置电子围栏功能,养老服务中心与老人的子女或监护人沟通,以选定老年人可活动的安全区域,当老人走出安全区域时自动通知养老服务中心,养老服务中心再与监护人确认老人情况,以防老人走失情况的发生(图1)。

3 农村智慧养老模式发展的制约因素

3.1 经济基础薄弱,养老负担过重

一方面,与城镇相比,中国农村地区经济基础相对较为薄弱。经济基础差距是区分中国城镇和农村的重要指标,城乡二元制结构长期存在,农民被冠以“种地的”头衔,教育资源和社会资源的缺失是农村地区经济落后的根源,加上改革开放后片面追求“效率优先,兼顾公平”,催化了城乡之间的差距。另一方面,随着城镇化的发展和计划生育政策的实施,农村家庭结构趋于小型化,农村青壮年劳动力离开家乡进入城市打工,往往从事着最苦最累的工作,但是收入水平整体不高,传统家庭养老的功能逐渐退化,农村老年人养老问题凸显。最后,现行的农村养老保险制度虽然在努力追求保基本、全覆盖,但是其标准过低,很多地方的农村养老金不足100元,根本无法满足老年人的养老需求。智慧养老作为现代化的养老方式,其模式构建、平台运营和服务提供都需要雄厚的资金作支持,农村经济基础薄弱必将成为智慧养老模式发展的重要制约因素。

3.2 制度设计缺失制约其发展

一方面,顶层制度设计缺失。中国的智慧养老模式处于刚起步阶段,学术界对该模式的探索也只有5年左右的时间。据预测,2020年中国将进入超级老龄化社会,但是政府尚未做出战略性准备,针对老龄化日渐严重、养老资源分配不合理、供需结构失衡严重的情况,政府仅出台了一些指导性的意见,对发展养老服务业的指导作用极其有限[8]。智慧养老是在互联网+时代背景下孕育而生的,无论是政府还是企业都对这一模式的发展持观望态度,尚未形成统一的标准体系,导致在实践过程中出现鱼龙混杂的情况,企业无章可循,不同的互联网公司提供的智慧养老服务标准也各有千秋。政策的缺位导致智慧养老模式发展呈现碎片化的发展格局。

另一方面,监管体系的缺失。许多发达地区的城市社区已经开始了对智慧养老模式的探索,包括杭州、上海、南京等地。但是在实际运行中出现了一系列的“道德风险”,比如在南京市智慧养老模式是通过助老卡实现一卡通服务,政府根据养老机构提供服务的数量进行补贴,养老机构为了获得更高的补贴额度,克扣老年人的助老卡。这一现象的出现不是个例,而是政府监管体系不到位的必然产物。

3.3 农村地区基础设施建设滞后

农村地区基础设施建设整体处于落后状态,基础设施包括硬件设施和软件设施。硬件设施指的是广播电视、无线网络、电话语音设施、道路设施等与养老服务业息息相关的基础设施,软件设施指的是服务人员的专业素质、社会组织的发展程度、农民对智慧养老模式的接收程度等[9]。从硬件设施来看,虽然随着近年来各地区进行的新农村建设,农村地区硬件基础设施已经有所改善,广播电视、电话语音设施、道路设施等都有所发展,但是无线网络的使用率和普及率还是受到了较大限制,农村地区互联网信号远不如城市,无线上网费用一年需要500元以上,这对农村家庭尤其是老年人来讲是一笔不小的支出。从软件设施来看,农村地区不具备吸收专业化人才的优势,高校毕业的专业化信息技术人才和经过培训的服务人员往往不会选择留在农村,加之农村老年人思想较为保守,生活节俭,智慧养老模式在农村开拓市场较为困难。

3.4 银色数字鸿沟难以逾越

“银色数字鸿沟”是指老年人由于年龄原因缺少对信息技术的了解而形成的一种数字认知障碍[10]。第一,老年人身体机能退化严重,接受和学习新鲜事物的能力有限,农村老年人尤其如此,他们接触新事物的机会较少,尤其是互联网,在他们看来是“年轻人玩的”。第二,互联网设备在设计过程中没有考虑到老年群体的特殊需要,比如手机字号设置、触摸设置等都不符合老年人群体的使用习惯。第三,智能设备使用率较低。在已经实行智慧养老的地区中,老年人实际使用智能设备的频率较低。已有调查数据显示,南京市3 039位参与智慧养老模式的老年人当中仅有6个人会主动呼叫服务中心以获得养老服务,有将近2 200名老人的呼叫器处于无人接听状态。一方面是由于老年人生活习惯问题,大多数老年人不习惯使用呼叫器等智能终端设备;另一方面是因为智能终端设备的设计开发商没有充分调研,设计的产品也不符合老年人的使用习惯。

4 推动农村智慧养老模式发展的对策

4.1 加快推行新农村建设,振兴乡村经济

经济因素是制约中国农村发展最大的拦路虎,智慧养老模式主要依托的是现代化信息技术的发展,因此推行现代化养老模式的前提条件是经济基础的发展。党的十九大报告中明确提出实施乡村振兴战略,指出农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题,必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。

首先,吸引人才是关键,人才资源是振兴乡村经济的关键所在,随着劳动力的外流,中国许多农村都变为了“空心村”或者只剩下留守儿童和留守老人,政府必须采取优惠和补贴政策吸引劳动力回流,以此振兴乡村经济。其次,因地制宜地做好振兴规划,各个地区都有其发展的优势和可能性,各级政府部门应该因地制宜地做好振兴规划,有文化背景的乡村可以发展文化产业、环境好的农村地区可以发展旅游产业、有工厂的农村可以发展轻工业,以此改变农村地区靠天吃饭的发展模式。最后,加强农村地区的社会治理,基层政府部门要改变传统的治理模式,健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,真正为老百姓做实事。

4.2 政府要加强顶层制度建设

智慧养老模式是一个复杂的系统工程,需要健全的顶层制度设计做支撑。首先,政府要在模式建设之前制定一套明确的法律法规体系,包括标准制定、评估机制、准入机制、监督机制等,通过对介入养老服务业的互联网企业进行严格的资格审查,以确保可以提供专业化、可持续的智慧养老平台,同时运用招标的市场化手段引发竞争机制,并确立统一的、规范化的标准体系,包括硬件标准、系统平台的硬件架构以及提供的接口等[11];其次,政府要加大对互联网企业的政策支持,智慧养老模式的发展,尤其是在农村地区的发展,需要大量的人力、物力、财力做支持,前期投资成本高,但是回报周期长,回报风险大,企业的趋利性将会限制其进入养老服务业,因此政府需要加强对入驻养老服务业的互联网企业的政策和资金扶持力度;最后,人力资源的投入也不容忽视,智慧养老模式对服务人员的数量和质量要求较高,农村地区的信息技术专业人才缺乏,且中年妇女大多没有接受过专业的培训,在农村地区发展智慧养老模式需要政府出资,对相关人员进行专业技能培训[12]。

4.3 利用互联网思维盘活农村养老服务业

智慧养老强调的是互联网+和养老的有机融合,二者不是简单的叠加,而是深层次的融合,互联网+时代追求的理念是开放、公平、以人为本,但更多地强调融合、创新和交叉的理念[11]。首先需要实现的是农村地区养老资源的融合,传统养老资源较为分散,包括医疗机构、社区商铺等,无法形成养老服务的统一体,为此需要通过互联网+时代下的融合思维,盘活农村养老资源,并通过現代化的信息技术将其融合为智慧养老。其次需要实现的是多元主体之间的协同治理,智慧养老模式顺利运行的关键是多主体之间的协同合作,采取公私合营PPP模式,各主体要明确职责权限,政府做好制度规划和监督管理,互联网企业做好平台建设和运营,农村养老服务中心做好供需之间的沟通和协调,社区商铺、医疗机构和服务人员提供精准化的服务,家庭做好养老服务的辅助工作,共同推进智慧养老模式在农村地区的建设与开展。

4.4 积极消除银色数字鸿沟

银色数字鸿沟是养老服务业发展过程中最重要的制约因素,它将对智慧养老模式的市场化拓展产生不利影响,各主体都应该积极消除银色数字鸿沟对农村智慧养老模式的制约。一方面,农村养老服务中心应该组织专门的信息技术培训,由服务中心员工手把手地教老年人使用智能终端设备,使农村老年人可以熟练操作智能终端设备,提高智慧养老服务的使用率;另一方面,互联网企业在开发设计产品包括智能终端设备时,要做充分的市场调研,只有在了解老年人使用习惯和需求状况之后,开发商才能设计出适合老年人使用的智能设备,以防止出现智能终端设备使用率过低的情况。

参考文献:

[1] 白 玫,朱庆华.智慧养老现状分析及发展对策[J].现代管理科学,2016(9):63-65.

[2] 胡黎明,王东伟.新型数字化居家式养老社区解决方案[J].智能建筑,2007(11):20-21.

[3] 左美云.智慧养老的内涵、模式与机遇[J].中国公共安全,2014(10):48-50.

[4] 张 雷,韩永乐.当前我国智慧养老的主要模式、存在问题与对策[J].社会保障研究,2017(2):30-37.

[5] 耿永志,王晓波.“互联网+”养老服务模式:机遇、困境与出路[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2017(4):109-114.

[6] 屈 芳,郭 骅.“互联网+大数据”养老的实现路径[J].科技导报,2017(16):84-90.

[7] 于 潇,孙 悦.“互联网+养老”:新时期养老服务模式创新发展研究[J].人口学刊,2017(1):58-66.

[8] 张映芹,张瑞芳.农村智慧养老模式探索[J].山东财经大学学报,2017(1):45-61.

[9] 贾 伟,王思惠,刘力然.我国智慧养老的运行困境与解决对策[J].中国信息界,2014(11):56-60.

[10] 向运华,姚 虹.养老服务体系创新:智慧养老的地方实践与对策[J].西安财经学院学报,2016(6):110-114.

[11] 李 倩,梁立君.智慧居家养老破解养老难题[J].人民论坛,2017(26):80-81.

[12] 耿永志,王惠颖.“互联网+养老”服务模式发展研究:转型、融合与新业态[J].天津行政学院学报,2017(4):36-41.