拯救“得而复失”的传统村落

2019-11-28胡春艳张园

胡春艳 张园

最近,一组照片让深山中绵延生息千年的古村——大汖村,再次被世人瞩目。组照中的一张是全村人的合影,镜头里定格着这个村子和它最后的十几位村民。

当这组照片出现在天津大学冯骥才文学艺术研究院的报告厅里,在场嘉宾无不动容。这场主题为“乡关何处·传统村落‘空心化问题及其对策”的国际学术研讨会,吸引了海内外专家学者以及来自传统村落基层的众多保护工作人员、志愿者以及村民代表近百人。

最早发现大汖村“空心化”问题的中国传统村落保护与发展中心客座教授王晓岩是一位摄影家,他用镜头记录了这个即将消亡的传统村落的生产、生活、物质遗存、信仰以及13位留守者的生存状态。王晓岩用影响带着人们走进这个村子,“希望引起更多人的共情、共鸣及反思。”

传统村落“得而复失”

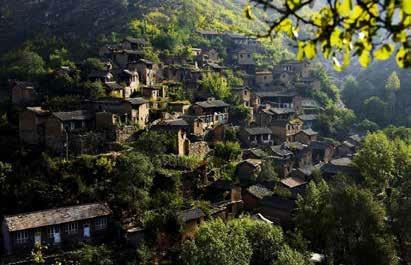

山西省阳泉市盂县的大汖村位于山西阳泉与河北交界处,是盂县最古老的村落之一,于2013年入选第二批国家级传统村落名录,2019年被评为第七批中国历史文化名村。

那里保留着成片完整的明清建筑群,整座村庄依山就势建造在一整块巨石上,由下而上、层层叠叠、高低错落,参差10多层。村中所有房屋都没有地基,只凭借黏土和石头垒砌在光滑的山石上,千年不倒。

可如今,白天行走在村中,会看到大部分院落大门紧锁,无人居住。夜幕降临,偌大的村庄只有几处零星灯火。

王晓岩说,大汖村并非个案,是我国众多“空心化”村落的典型之一。

越来越多的农村人口像潮水一样流向城市,出现了一个个“只有村、没有人”的空村。2012年,我国展开“中国传统村落保护名录”项目以来,已有超过6000个具有重要历史文化价值、多彩多姿的古村落,进入了国家的保护范畴。然而,“空心化”成为一个新问题和新难题。

“村落‘空心化是一个世界性问题。”冯骥才谈到的“空心化”,是指已经被确定为保护对象的传统村落,原住民纷纷向外迁移,人口不断递减,村舍荒芜,生活瓦解,记忆流失,走向空村。一些荒废的古村落已然出现,这使得刚刚认定的传统村落“得而复失”。

与会专家的一个共识是:村落“空心化”是城镇化过程中的一个必然过渡阶段,但每一个传统村落都是地域文化的独特表征,如何应对保护与发展之间的关系、经济财富与文明财富之间的平衡、农耕文明向城市文明过渡之间的深刻矛盾,是人们必须要面对,且要积极应对的问题。

要让传统村落走向现代

“村落‘空心化不是对不对、好不好的问题。村落‘空心化是一种历史现象,也是一种现实。”冯骥才认为,解决传统村落“空心化”问题是一项综合性的复杂工作,是一个难题,要明晰政府、学界等各方应承担的责任。“我们现在单一地把开发旅游当作传统村落的救命稻草,恐怕还不是从对传统村落的价值和保护这个认识的原点出发的。”

从2012年至今,我国公布了5批中国传统村落共6819个,中国传统村落已成为世界上规模最大、仍然鲜活的文化遗产。中国城市科学规划设计研究院院长方明展示了一张传统村落分布图,清晰地标注出我国传统村落总体上在全国均有分布,目前主要在贵州、云南、湖南、浙江和山西5个省。这些传统村落往往所处地形复杂多样,绝大部分分布在山区或者丘陵地区,往往是在古代经济和交通相对发达,但是近代相对衰退的一些地区。

正是这些种类繁多、生动多彩的传统村落,形成了人类文化多样性的重要支撑,既是世界农耕文明的源头和我国农耕文明最集中的反映,也是中华民族复兴的源泉所在。在城乡关系重构的今天,一个个传统村落已成为传统文化传承与重塑的重要载体,一座座诗意栖居的家园。

针对乡村出现的种种问题,方明提出首先要让传统村落走向现代,要让生活在这里的人同样过上现代的生活。他谈到很多人做田野调查时的一种深切体会——原住民现在生活的需求与文化遗产保护之间存在冲突。简单说,“让专家来住这样的房子,你愿意吗?”

他认为首先就是把产业发展好,现在的传统村落往往是以农业遗产为主开展活动,支撑不了村庄的运行,因此要适当优化调整产业,特别是促进农业与二、三产业融合发展,“不在产业上解决这个问题,传统村落只能更加空心”。他建议,比如支持生态循环有机农业和品牌农业发展,鼓励支持传统特别是高附加值的手工业等。此外,尽快把民宿、旅游、康养通过互联网结合,发展起来,让传统的产业與三产融合,进而提升传统村落的基础设施和人居环境。

在他看来,面向未来,就要依靠传统村落的智慧来指引美丽乡村建设,利用适合新民居的创造和推广的方式进行形象易懂的指导,多采用传统的建造、生产、生活的方式传承和延续传统村落,进而要让中国的传统村落走向世界。

留住乡村里的人

华南理工大学博士生导师唐孝祥做了一系列研究,分析导致乡村空心的原因,认为解决“空心化”必须发挥村民的主体作用,坚持“产业兴旺是根,文化传承是魂,生态宜居是基,治理有效是本”的理念。

活在乡村里的人,才是传统村落保护的核心,这一观点与贵州省黔东南苗族侗族自治州常委、副州长郑秀全的想法不谋而合。贵州拥有全国数量最多的传统村落,其中仅黔东南就集中了300多个村。郑秀全认为,必须将人的需求以及区域的发展保护结合起来,因地制宜充分挖掘与传播村落的历史文化价值。

农村人口大量外流、村落空间建筑格局变化,以及农村传统文化消亡,这三个方面构成了传统村落“空心化”的主要表现形式,已经成为新型城镇化建设中,传统村落继承与保护的制约性因素。郑秀全认为,其中最主要是人口大量外流,这是核心的原因。

10年中,自然村落总数减少了90万个,传统村落每天消失100个。保护传统村落、农耕文明,留住乡愁迫在眉睫。在他看来,破解传统村落“空心化”的难题,其中人是最根本的因素,因为原住民跟居住的环境是一个整体,他们是村落文化的创造者,也是村落文化的传承者,只有他们才能够真正传承传统村落特有的民俗性记忆、人文环境等文化遗产,只有他们才能够真正理解这些文化遗产的意义价值。

他建议,必须坚持以人为本的导向,千方百计地吸引传统村落的原始居民回归到生他们、养他们的这块土地,利用传统村落生态环境优美、文化旅游资源丰富的优势,回到家乡创业发展,并且能够留得住、富得起、心定得住,有效担当起传统村落的传承与保护责任。

郑秀全说:“要让传统村落与原住民在相互的看护和守望中得以保护和传承,焕发出新的生机和动力。”(资料来源:《中国青年报》)