性能化建造何为?

2019-11-27袁烽朱蔚然高伟哲

袁烽 朱蔚然 高伟哲

同济大学建筑与城市规划学院

广义的“性能”(Performance)在二十世纪四五十年代首次演变为人文学科的概念,但其之前从未以一种包容的方式系统地应用于建筑学。性能化的进程不仅促进了人类社会在哲学、艺术、科学及技术等方面的转变,同样也深刻地影响了建筑学的观念。探讨性能化建造,需要正视环境、物体与建造等角色在建筑学中脱离被动式背景的转变,认识到其与人类主体同等重要的事实。在当今数字化与智能化的趋势下,数字工具正在使真正的性能化建造成为可能,而思考性能化建造何为则更显必要。一方面,理解建筑学如何转至性能化并探讨其定义与含义,能够避免简单地将其与能耗划上等号而导致的对于性能化建筑的符号化理解;另一方面,在建筑学的语境下,重新探索性能化与建筑建造之间的潜力,有助于指明一个全新的从建筑设计到建造生产的闭环系统。

1 性能导向:历史的范式转变

在建筑学中,人(Human)与物(Object)的关系是学科历史传统的核心,故而物体导向(Object-oriented)的范式自然地成为建筑史论中具有统治地位的公理。时至今日,尽管物体导向仍在建筑学中占据着主导地位,性能化的趋势却也同时指引着物体导向的建筑学走向性能导向(Performance-oriented)的范式。

迈克尔·亨塞尔(Michael Hensel)支持对性能的新关注,并拒绝设计与建筑环境中的长期惯例,他倡导的是一种完全不同的建筑思维方式。亨塞尔认为,建筑、环境与使用者都在以一种“活跃的机能”的相互关联方式来展现“性能表达”的过程……建筑可以是“空白”的,但同时也“指向”一种“新的社会形态与制度形式”的可能[1]。在对性能的认识上,戴维·莱瑟巴罗(David Leatherbarrow)则写到,“在一栋建筑身上,就像在一个舞台上那样,其绩效的经济性(Economy of Performance)总会暴露出力与反作用力之间的相互作用。[2]”上述二者的观点均指向性能化概念中一个最基本的前提,即环境及处于环境中的事物并不是独立或者静止的,建筑中的各个要素之间也是如此。

人们对单一“物体”的关注,在布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)的行动者网络理论(Actor-Network Theory,即ANT)[3]中得到了改变——物体不应被独立地看待,它唤起的应当是要素的集合。拉图尔认为,社会与自然的各种发展变化都是由各行动者之间的联结互动及它们组成的网络所构成。人类(Human/Social)与非人类(Nonhuman/Technological)的行动者是广义对称的,他们的能动性(Agency)并无高下之分,且二者在塑造社会的过程中有着同等地位。建筑性能与建筑机能正是属于非人类机能(Non-human Agency)中的一种,其重要性不亚于“物体”本身。

继20世纪中叶发生在人文领域的性能化转向后,曼纽尔·德兰达(Manuel DeLanda)在20世纪90年代引入了新唯物主义(New Materialism)哲学思想,于是建筑学开始逐渐转向对于物质性能的关注。新唯物主义提出,物质自身具有属性(Property)与能力(Capacity),其形式的出现是一个由规则迭代的生成过程,在受到特定外界因素的影响时,物质会为了达到最优的性能表现而不断自我演变,以趋近于某种特定的形式结果[4]。但是能力(Capacity)一词本身就代表着物质拥有难以穷尽的发展方向,正如建筑中需要综合众多的考虑——力、能量、感受与使用等。

然而长久以来,建筑的设计范式都依赖于“预判”二字:建筑永远在为预期的空间使用方式做准备。但是,自然及社会环境中的“力”从来都是不可预判的,因此设计意图上的准备也从来无法满足所有需求。建筑并不能静态地去观看,在建筑建成后,自然环境中的地质、结构与声、光、热等,连同社会环境中的感知、语义与功能等,都需要被考虑进去,才能把握建筑的真实(Reality)。而如何回应“不可预判”的物质能力(Capacity),亦即如何回应建筑中的力、能量与感受等问题,正是建筑性能化进程中的主线任务。

且不论捕捉物质的属性与能力的方法,性能导向的范式总是一种针对总体的、一致的、协同的模式,并且能够指导设计到实践的整个周期。以材料中的性能化为例,门格斯在关于材料机能(Material Agency)的认识中总结道,“建筑学的材料实践大多基于分层次的设计手段,即形式生成往往优先于材料特性。当材料系统的材料特性、几何表现、加工限制和装配逻辑被整合在—起时,材料系统的概念将得到延伸,设计得以由其系统内在表现性能出发。[5]”建筑设计在性能导向的指引下成为通过形式操作提升物质性能的过程,性能也重新被表述为设计的驱动概念,这有助于将现代主义中形式与功能的关系重新整合为与自然、文化和社会环境的动态协同关系。亨塞尔认为,这不仅使得在设计中同时处理形式与功能成为可能,更重要的是它弥合了学术界与实践界之间的差距。

2 性能认知:从功能到性能的建筑

1955年,英国哲学家约翰·奥斯汀(J.L.Austin)在哈佛大学的课堂上指出,言论不是被动的做法,而是构成一种“自我指涉”的行为,一种可以影响和改变现实的积极行为[6]。对此,艾利卡·费舍尔·李希特(Erika Fischer-Lichte)表示,奥斯汀的思想影响了艺术中的“表现转向”(Performative Turn),使得艺术的重点从“作品”逐渐转移至更关注受者、听众和观众的“事件”;此外,奥斯汀的“表现”概念不仅适用于语言,还可以应用于物质行为[7]。从20世纪50年代的范式转向后,我们已经能够认识到,现实(Realities)的建构依赖于人类机能体(Human Agency)与环境的反馈互动。同理,在表现性艺术(Performance Arts)中,艺术品与艺术品语境的关系也是如此。但是主体的这种相对自由并不意味着完全的无定形,恰恰相反,正如翁贝托·埃科(Umberto Eco)所说,“设计者必须指导以某种方式为主体构建所有的可能性。[8]”从哲学到艺术、科学、技术、经济等方面的转变,同时深刻地影响了建筑学观念。作为范式的“表现/性能”使得建筑与环境(自然、社会、文化、生态与经济等)成为活跃的机能,而不再是被动的背景。

在各领域发生性能化转向的同时,随着现代主义建筑的发展,建筑师总是希望能够通过对一个项目进行分门别类的操作来开发一套属于建筑设计的程式性方法。将一个整体拆分为更小的子类的确更易于理解和工具化,但从1895年几乎成为教条的“形式追随功能”,到1908年的《装饰与罪恶》,建筑学中的“形式”与“功能”被人为地分离,并在之后的几十年被国际风格所巩固。然而二者并不是天然对立的关系,功能中有科学性工程性能,形式中亦有艺术性美学表现。但它们的分离,的确给20世纪的建筑理论与实践带来了最深刻的差异。功能主义的兴起毫无疑问地引发了众多批判,一方面是基于建筑学中符号学的逐渐兴起,引发了表现在建筑意义中的定位问题,这就是所谓的后现代主义。其中,以查尔斯·詹克斯(Charles Jencks)等人为代表的语义性古典主义,是后现代主义中影响最大的一种类型。詹克斯将“非线性”这一术语引入建筑学,并强调计算机对于所有这些建筑物的建造是必不可少的(指盖里和FOA的横滨国际客运中心),如果没有数字工具的帮助,它们的几何与紧缩的复杂性就无法实现。

在建筑学中,“功能”所指向的是一种静态且单向的使用,而对于建筑移动性(Mobility)的认知最终真正改变了建筑师对建筑的静态认识:建筑应当是一个处于变化过程中的生命实体,并将现实的各个方面联系在一起。在静止的空间及空间使用中加入动态的时间因素是思想跨越的一大步,罗西(Aldo Rossi)就曾指出,建筑无法随着时间的推移去控制空间的使用;类似的观点也出于屈米(Bernard Tschumi),他专注于空间与其使用之间的关系,并明确地提出了“事件”的概念——重要的不仅是空间,还有时间。而戴维·莱瑟巴罗则将时间概念置于他的注意力中心,他提出了建筑的性能化,并将建筑作为一种事件和行为来解释,这种事件在空间和时间中不断变化。如果从时间出发的同时将复杂系统纳入考虑之中,从基于迭代逻辑的形式生成和演化来看,迈克尔·亨塞尔、迈克尔·温斯托克(Michael Weinstock)与阿希姆·门格斯(Achim Menges)均将自组织原理应用于建筑,将其描述为一个系统,甚至是一个生态系统,但他们同时也指出了建筑系统的复杂程度不同于自然系统,“计算”难以穷尽生命中“涌现”的复杂度,机械化生产的结果亦与自然有所差距。

3 实践中的性能化建造

在建筑的系统中恒久存在着一个三角结构,在这个结构中“人”在很长一段历史中占据着主要地位。经过性能导向的范式转变,人们已经重新认识到人、物体与环境实为平等关系,其中,长期被忽略的环境与物体实则拥有无尽的属性与能力。例如,自然环境中的力内化在建筑中,具象地体现为梁、板、柱等传递力与承受荷载的结构构件;能量(风、光、热等)的物化则主要体现在围护结构;而地域性等文化环境对应的是建筑中的氛围及感受。

同时,为了尽量捕捉、利用与物化这些属于物体及环境中的能力(Capacity),人类需要借助数字工具的帮助,进行生形(Formation)、模拟(Simulation)、迭代(Iteration)和优化(Optimization)等一系列操作。这正是数字化建筑设计建造流程主要区别于传统建筑学的一点。

在过去的20多年中,我们可以看到数字时代和数字工具是如何深切地影响着建筑设计的变化。如果说20世纪60年代皮埃尔·贝塞尔(Pierre Bézier)与保尔·德·卡斯特里奥(Paul de Casteljau)对于样条曲线的研究,主要是出于将一般自由曲线转换为方程式的数学雄心,在20世纪90年代中后期成为一种理论上的转折,从而开启了数字建筑的新时代,那么这种重要的范式转变在当代的版本则是大数据计算、机器学习、模拟和优化。第一次数字化浪潮的标志仿佛仅仅是复杂和动态的曲线造型,以及增强现实中的互动与沉浸式体验。但是近年来在新唯物主义的影响下,建筑学可能更多地转向数字化建造与性能化设计及其实验的领域,重新思考和研究物理材料,并寻求最大化的设计性能。而新的设计方式是为了建造和功能的实现对其合理化的创作方式,它鼓励我们对现有追求可持续性与相应功能高效性的机械化手段进行基础性的重新思考。

在性能化转向的语境下,《Progressive Architecture》(PA)杂志在1967年8月刊里集中讨论了“性能化建筑”的议题。期刊列出了系统性分析、系统性工程与运营研究等专题,旨在解决复杂工程中的优化与高效建模模拟等问题。对于具有相互改变能力的人类与非人类机能,性能化的工作需要一种系统的整体式方式,这不仅需要理论框架,更需要设计方法与建造模式。而出于环境条件的不可预判性,模拟和优化就成为了建筑对环境最为重要的反馈机制。

在设计阶段的模拟与优化过程中所产生的性能化结果,作为对于复杂且不可预判的环境的回应,将必然产生复杂的非线性结果,这就反过来要求特殊的建筑实现方式,于是数字建造平台成为了连接性能化与建造的关键媒介。正如施工建造中数控加工技术的介入使得材料的性能从根本上发生了改变一样,传统材料以一种全新的几何形态加入到实体建造中。无论是瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH)进行的机器人搭建砖墙实验,还是哈佛大学设计学院(GSD)进行的水刀雕刻大理石实验,都为材料的革新提供了科学的例证[9]。而近年间,在传统数字化软件与工具的发展基础上,一些新兴的功能使得建筑师与建造者的角色再次交融,数字建造平台的日益成熟使得新的工作模式的大规模推行成为可能。

在近20年的性能化实践中,出于对建筑中最主要的几个元素的关注,实践也侧重于从结构、环境及行为三个方面去捕捉物体和环境的属性与能力,因此常见的性能化方向有三个。其中基于结构性能的设计及建造方式重新将结构性能融入建筑形式的美学机能中,极大地弥补了建筑与结构学科分离的状态。

性能化建造并不仅是一个结果的呈现,它与生形(Formation)、模拟(Simulation)、迭代(Iteration)、优化(Optimization)和建造(Fabrication)的一体化工作流程紧密相关。从生形阶段开始,以结构找形为基础,数字化结构性能改变了形式设计与结构计算的脱离,为创造高性能的建筑形式与结构提供了契机。在多样的结构性能化探索中,谢亿民(Mike Xie)的双向渐进结构优化法(Bi-directional ESO,BESO)将多种维度的复杂结构问题简化为直观的形式操作;菲利普·布洛克(Philippe Block)的推力网格分析法(TNA)运用力密度生形使最终形式得以摆脱材料的限制;丹尼尔·派克(Daniel Piker)的Kangaroo工具包则是一种基于粒子—弹簧的动态平衡找形法,使模型能够根据外部约束进行实时调整;同济大学研究团队则提出将性能化设计与实际建造相结合,创建结构性能化建筑机器人建造设计的方法。

1 上海西岸人工智能峰会B 馆

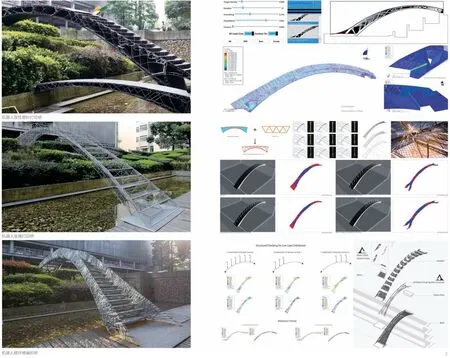

2 不同材料及工艺下的机器人桥体建造实验

2018世界人工智能大会的主会馆之一——上海西岸人工智能峰会B馆(图1),其庭院空间为大跨度的双曲面钢木复合网壳结构。该结构的双曲面设计及建造的复杂性给网壳的实际应用带来了限制,但是通过数字找形及分析模拟分析工具使网壳形式的合理设计成为可能。在数字生形的过程中,运用Kangaroo工具包将输入的边界条件与力学优化参数关联,实现了结构性能化找形,并在此基础上进行了优化,确定了将网壳屋盖系统与竖向支座系统分离的方案。该项目最终在两个月内完成了空间异形双曲面网壳屋顶的预制加工及现场装配。在这个项目中,数字工具以及建造模式共同保证了性能化设计的可行性。

随着新技术与新工具的出现,以及建筑学对于材料与结构性能逐渐深刻的理解,设计、结构、材料与工具性能得到了更全面的全新耦合。四年后的2019年上海数字未来夏令营中的碳纤维编织桥(图2),是同济大学与一造科技联合研究团队设计,通过复合的材料与结构,使用机器人3D金属打印与长丝缠绕技术,最大限度地提高了结构性能,并减少了材料的使用,同时实现了最短的制造与安装时间。

在另一种基于自然环境性能的建筑设计中,对于环境基本三要素(光照、辐射和风)的思考是最基础的要求。基尔·摩(Kiel Moe)的研究关注最大性能设计;伍兹·贝格(Woods Bagot)团队将工程技术注入性能化设计;琼·布瑞(Jane Burry)探索的是数字建造与模拟反馈来微调建筑中的声学、热学与空气流动美学。西安建筑科技大学刘加平团队,采用宏观模型进行自然通风房间热环境模拟,分析了通风模型与热过程模型的藕合作用,建立了计算模型,给出了循环求解步骤和方法[10]。而哈尔滨工业大学孙澄团队发现,相较于直接应用模拟软件,神经网络模型与多目标优化模型、建筑环境信息模型的耦合能够大幅缩减多目标优化过程耗时,提高了严寒地区办公建筑形态节能设计效率[11]。尽管建筑师在环境性能化实践中对于能动性的理解不尽相同,但无论是对于建筑和环境之间的能量交换、建筑内的能量流动,还是建筑材料对于外部能量的存储与过滤,建筑师都在寻找不同的策略来谋求一种可持续的稳定关系。

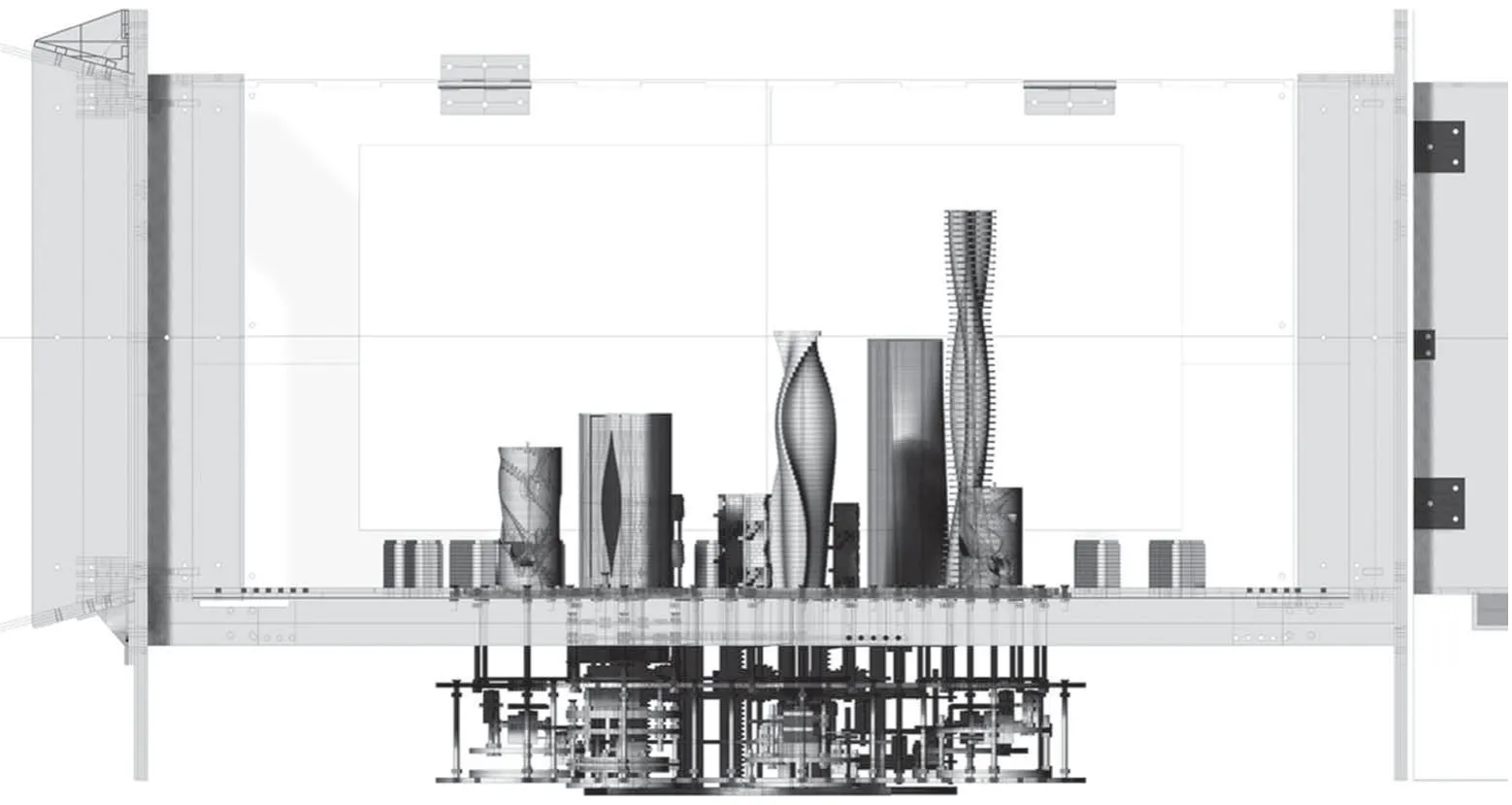

对于环境性能的分析主要由光照、辐射热与空气流动等分析组成,对于其复杂交互方式的研究是建筑设计响应环境的重要策略。由环境性能驱动的生成式建筑找形,也能够更加贴合可持续建成环境的经济、长久与持续之道。环境性能化模拟软件如Honeybee、Ladybug、CFD等,均能对建筑的风、光、热环境进行有效分析与反馈,这些数字化环境性能模拟工具能够在环境性能参数与建筑形式之间建立起算法逻辑关系,使这种分析方式衍生成为建筑形态的生成方式成为可能。基于这种环境性能算法,建筑与环境之间不再是利用机械控制系统对环境进行强行的应对,也不再是一种消极的后评价关系,而是通过模拟和优化手段使建筑形式对环境产生动态响应(图3)。

除了结构与环境等物质化性能因素,人与外界相互作用时的机体反应,即人类的行为,同样是建筑形式生成的驱动性因素。行为性能化是性能化设计中最易被忽视的部分,但是随着数字化技术的发展,人的行为也可以被预测并纳入模拟与优化之中。空间中的移动轨迹能够依托定位系统得到记录,行为数据也可依照时间序列对行为信息进行存储、计算、分析、组织、管理与调用。通过大量数据训练样本的搜集,有助于建筑形式设计的确定改善以及空间与位置的分布规律的寻找,该研究可应用于大型公共场所,或者应用于已建成空间的分析、优化及整改。在对行为性能化的研究中,比尔·希列尔(Bill Hillier)的空间句法影响深远,威廉·伊特尔森(William H.Ittelson)的行为标记法亦不遑多让。从二者的研究基础出发,数字化技术支持下的空间定位与行为分析相继涌出,人的行为时空模式与规律得以被掌握及运用,继而为行为性能化驱动的建筑添砖加瓦。

在2017年的上海数字未来工作营中,行为可视化小组采用UWB室内(Ultra-Wideband)定位设备作为数据采集实验工具,事先制定观测方案,现场对游客观展行为进行数据采集、传输与存储,并结合行为可视化界面的设计与算法运算,分析并呈现出展厅内人员的行为规律与特征,包括行为热力图、流线轨迹、移动速度等聚类分析,为展厅空间设计的更新与后续的策展方案提供了数据支持与决策建议(图4)。

3 “风洞城市”生形装置

4 游客观展行为数据可视化分析

5 建筑设计建造流程

6 性能化建造实践

4 建造性能化的新回路

在三种主流的性能化实践中,仍能感知到以线性为主,部分往复循环的工作模式尚有不足之处,而这并不是性能化的终点。在对于整个工作流程的实践与探索中,林波荣团队在面向设计初期的优化之上,提出了反向优化的思路,即在大量设计参数不确定的情况下,以能耗或单一性能参数为目标,通过遗传优化算法反向寻优,得到性能最优的建筑方案[12]。

若需同时且最大程度地发挥人类与非人类的能动性,使得物质能力(Capacity)与建筑实体的衔接更加流畅,则需要将建造纳入整个体系中,使其可以直接对设计意图进行反馈(图5)。

这个思路的提出主要是由于建筑中主体的变化。数字化设计及建造平台自然而然带来一个问题——数字化工具是否威胁或削弱了建筑师的传统作者角色,以及这种转变带来的未来将走向何方?哲学家安迪·克拉克(Andy Clark)认为,人类在适应新技术的过程中,将会不断地受到技术的反馈作用,进而改变自我与工具的关系。如今的设计主体已经不再局限于人类,机器同时承担着建造与思考的双重角色,人类与非人类的活跃机能(Active Agency)相互反馈并改变对方。

正如马里奥·卡普(Mario Carpo)所说,“所有工具都会影响使用者的习惯,而在设计行业中,这种反馈通常会留下明显的痕迹:当这些痕迹在物体、技术、文化、人物与地点之间变得一致和普遍时,它们会融合到一个时代的风格中并表达这个时代的精神。[13]”人们在使用机器的同时也将其整合到我们的身体行为图示中,反过来塑造我们的思想,这种有机体与机器混合的主体被称为“赛博格”(Cyborg)。时至今日,建筑已经变成了一种群体性的实践,不断有包括设计软件工具包到专门化的工艺研发参与到设计的流程中……[14]简而言之,只有当有非人类的能动性参与的建筑学才能称之为性能化的建筑,而性能化建造作为性能化建筑行为的最后一个阶段,其生产结果必须是性能化的结果,是建筑与环境之间反馈机制的最终实现。

在这个新的性能化工作回路中,“技艺”意味着设计流程的变革与设计意图对建造中材料、工具和工艺的同步回应。技艺作为建造与设计意图之间的桥梁,可使二者无缝衔接并实时反馈互动,此时的“性能化”才达到了多个角色各尽所能。性能化的建造平台能够实现开源化的建造方式,人类的设计意图可以最大程度地实现,同时物体也能展现出更强的适应性及灵活性。在这个平台上,工具与人的角色已经相互交融,技艺也深刻影响着设计的形式。

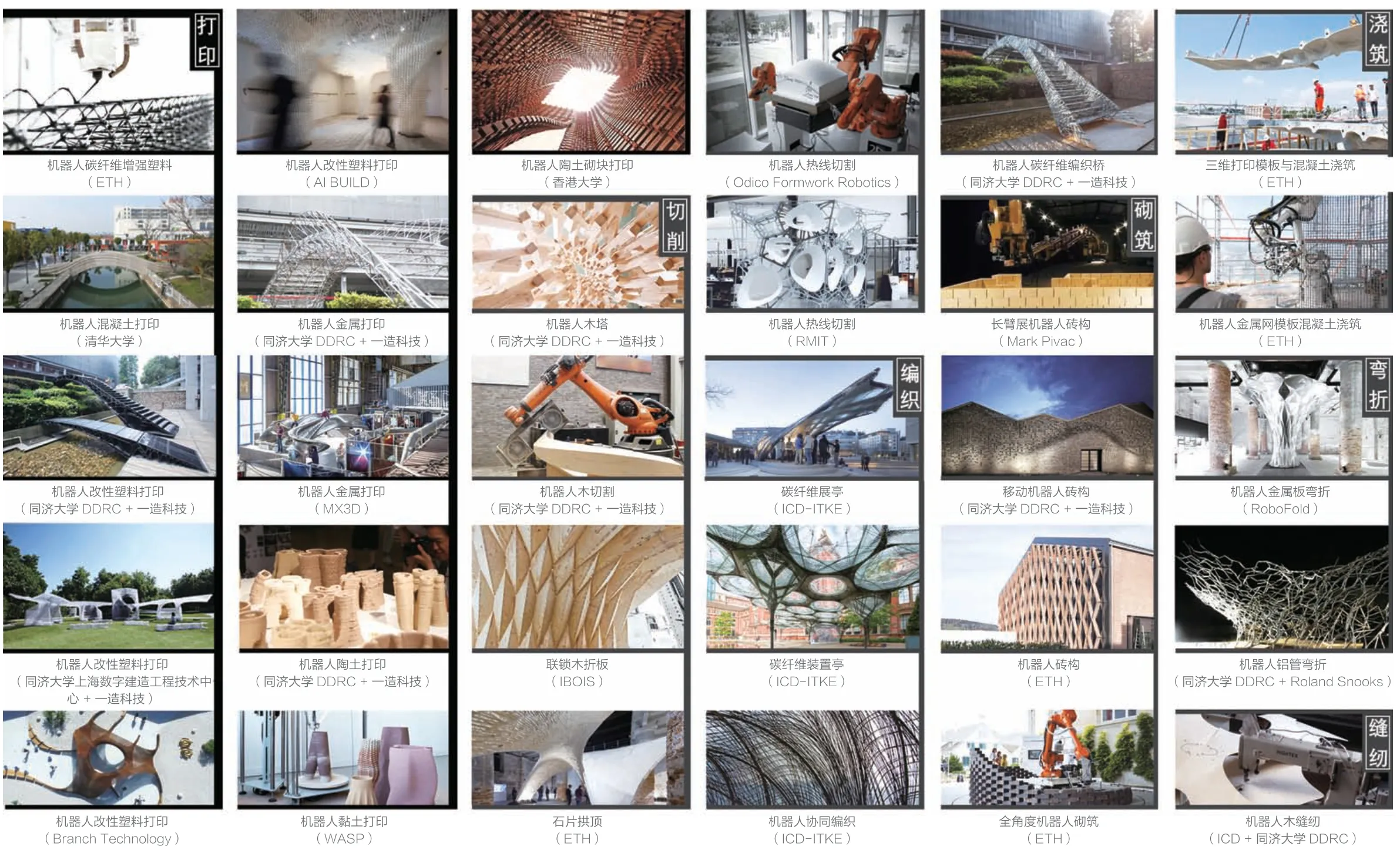

例如,在三维打印技艺指导下的实践,工具、材料及工艺都是已知信息,而运用层积式打印的设计师明显更倾向于截面多变的设计;使用空间打印技术的设计师则倾向于利用材料的轻盈设计生成有限定感的空间形式。在机械臂切削技艺中,由于冷切削与热线切割都适宜得到非标准的构件或模块,木材、石材甚至EPS材料均能得到性能化的延展,设计主体亦会考虑非标准构件拼装的设计形式。

同理,编织工艺常用于在骨架上缠绕,得到轻盈与结构并重的形式。此外,砌筑、浇筑与弯折等工艺也有各自的形式倾向。这些性能化建造实践中的设计原型(Prototype)有潜力发展为规模更大、功能更丰富的建筑,上述新回路的提出为我们打开了设计与建造的新可能,这种可能不仅将性能化建筑落地,更重要的是从思维模式上决定了建筑创作的起点(图6)。

7 建筑系统的关系网络

5 性能化建造何为

数字建筑学早期对于建筑及“性能”概念之间的研究在某种程度上已无法为建筑设计提供更持久的理论与方法框架,亦不足以解决日益复杂的建筑需求与建设环境之间的脱节问题。因此我们需要在建筑学的语境下,从性能化概念的发展出发,重新探索性能化与建筑设计之间的潜力。

必须认识到的是,性能化并不能简单等同于“节能”或者“高效”等与前期设计脱节的后评价形容词,建筑要素之间是平等并相互影响的。正如“性能化建筑”并不等于节省材料与降低能耗,而是希望通过建筑这个整体的性能来回应自然与人文环境,以期一种长远的可持续关系。所以性能化不止是高效率的,而且是超越效率的,而性能化建造是实现建筑性能化的技术手段,是一种超越效率的技术性与生产性行为。

过去数字技术尚未发展时,人们依赖传统建造,从高迪与奥托等人开始了对于结构性能的摸索。而现在,在人机协作、数字工具与建造平台发展日益成熟之后,人机混合的新主体经过延展后的能力允许了真正性能化的建造。作为最末环节的性能化建造与最初环节的设计意图形成闭环确实有其必要性,首末两端相互促进发展,能够使建筑的性能与形式共同稳步、长足且朝向多样化发展。

“建造”在此不仅是动词,也是名词,是一个包含了材料、工具与技艺的整体。在建造中加入人、环境、物体三者之后,性能化建筑形成了一个新的关系网络,关系网中的四者相互作用,并在它们所构成的流程中形成闭环的工作模式(图7)。如此,性能化何为,一是建筑学中的主客平等,各尽所能;二是建筑能够在其生命周期内与环境动态交互;三是可以促进未来多样化的建筑形式,而这样的形式只有依赖性能化建造中的数字工具与建造平台才能实现。由此,建筑从设计到建造,从概念到存于世间,链条的首末端得以相连,并促进性能建筑循环往复、螺旋上升式发展。

回顾过去的十几年,基于性能的设计到建造已经成为数字设计实践、研究以及开发的前沿,结构、环境及行为成为影响建筑形式的驱动力。内里·奥克斯曼(Rivka Oxman)认为,随着性能化建筑的发展与成熟,它有望超越人们对于从形式与几何出发的新兴数字技术的浓厚兴趣[15]。正是在这种全新的实用主义背景下,性能化的设计与建造才为建筑学提供了如此巨大的希望与前景。从单纯的基于算法得出形式(Form Making),到从各要素的能动性中找到形式(Form Finding),这个过程促成了建筑实践范式的转变。不断发展的数字技术将融合性能原则与形状、结构与材料等相关的几何原理,并在性能化建造中运用几何操作规则推动对于材料形式的定制化加工,这种性能化建造的研究与实践,无疑将继续推动数字设计、建造研究与专业变革。