城市轨道站点周边一体化街区规划设计

2019-11-27冯少波陈锦棠通讯作者何月婵

冯少波 陈锦棠(通讯作者) 何月婵

1 广东省建筑设计研究院TOD 研究中心

2 广州大学建筑与城市规划学院

随着我国各大城市推进轨道交通建设,系统的轨道交通网络逐步形成。城市也随之摆脱空间蔓延式发展,转变为沿轨道线路跳跃式的延伸。由于城市轨道交通的大运量、迅速、便捷、准点的特征,吸引了众多产业与服务设施在轨道站点周边地区选址落地,产生了极大的“聚集”效应。轨道站点上盖建设综合体,就是以功能复合、高强度开发来回应这种效应。然而,再进一步实现轨道站点引领周边城市地区发展,则需要提高“疏散”效率,把通过轨道线网聚集于站点的人群舒适、快速地疏散到站点周边地区,扩大“聚集”效应的影响范围。本文将聚焦步行交通方式,探讨城市轨道站点周边一体化街区的规划设计的问题与策略,提高“疏散”效率,让市民的公共出行更加便捷舒适,使轨道站点周边在未来成为更高品质的街区。

1 一体化街区

城市轨道站场周边一体化街区属于站点周边的步行化街区,街区与站场上盖综合体是在同一个发展目标下开展同步规划与设计的,最终与上盖综合体实现一体化发展,引领周边城市地区建设。

1.1 传统轨道站点周边街区的问题

传统的轨道站点上盖综合体周边地区,是按照机动车快速抵离的思路进行设计和规划的,大部分综合体紧靠城市50m主干道布局,缺乏步行便捷性。于是,人口过度聚集于上盖综合体,造成两个不良后果:一是交通拥堵,机动车交通随之聚集于站点周边单个地块范围,容易使邻近道路产生交通不畅现象;二是站城分离,削弱了轨道站点对周边地区的辐射能力,由于受到机动车交通干道的切割,导致通行受阻,影响了周边工地的商业价值,出现场站周边土地价值高却收益低的情况。

1.2 一体化街区的塑造目标

塑造一体化街区,核心是把“聚集”的人流实现从“点”到“面”的快速“疏散”。具体方法是在舒适的环境下提升步行通达性,尽可能减少影响市民通行的设施,使从轨道站点进出的市民能直接、快速地步行到达站点周边目的地或换乘其他交通方式,并通过布局城市服务功能提升步行吸引力。鼓励步行的一体化街区,可以在街区层面疏解站点周边机动车交通的拥堵现象。同时,一体化街区有利于在站点周边地区布局与站点上盖综合体定位功能相关的上下游产业链条,提高周边地区城市土地与物业价值,实现站城融合。

1.3 一体化街区的特点

一体化街区是建立在以轨道场站综合体为中心的周边约15min步行范围内。街区内的整体设计以步行为主,且步行出行比例需达到80%。因此,街区内尽量降低道路对用地的切割,一般情况下街区道路以支路和街道为主,少设次干道或不设主干道。若无法避免主干道的横穿,需结合人流动线的边界和城市功能服务合理设计立体过街通道。另外,街区需针对不同出行目的的步行动线进行设计,一方面减少到达交通站点的步行距离,提升公交竞争力;另一方面也要充分利用出站至抵达目的地间的路径,针对人群配套设置对应的城市服务设施。

2 一体化街区的世界视野

世界各地的大城市在依托轨道站点塑造一体化街区方面,已有不少成功经验。其中,日本的多摩中心站、二子玉川站周边一体化街区是最为成功的案例之一,将“聚集”的人流“疏散”到周边功能区,实现由“点”到“面”的引领发展,打造出地区新城和活力中心。

2.1 多摩中心站周边一体化街区

多摩新城位于东京都市圈范围内,多摩中心站是小田急多摩线和京王线两条地铁线和多摩都市单轨电车的换乘枢纽,每天都聚集大量市民完成通勤、生活服务、办公等。轨道站点周边300~400m范围内集中建设商店、银行、企业、事务所、政府机关、学校、研究所、公共福利和文化娱乐等设施,是多摩新城的中心。在外围的住宅区建设了23个社区,平均每个社区的面积为1km2,人口约1.2万人[1]。周边一体化街区交通设计的核心是因地制宜,采用立体人车分流的道路系统,并利用连廊延长步行交通系统(图1)。二层连廊基本覆盖站点周边500m范围形成一体化街区,同时,串联外围的各种社区公园,构建出舒适的步行系统,最远可以延伸到直线距离为1.5km以外的国际俱乐部。一体化街区范围内的二层步行系统都经过公交站点和公共停车场,市民换乘便捷,而且都经过重要的商业、商务、公共服务设施,与市民出行的目的地紧密结合(图2)。

2.2 二子玉川站

二子玉川站是东京急行电铁(东急)田园都市线沿线的主要车站,亦是东急大井町线的终点站。一体化街区主要包含站点所在地块的3个街区,也是城市环境到自然环境(二子玉公园、二子玉川)之间的过渡(图3)。整个区域通过二层连廊、屋顶花园形成400多米长的带状景观林荫漫步道,连接整个一体化街区并疏导人流。带状步道与3个街区的办公、商业、文化娱乐(电影院、健身俱乐部)、屋顶生态公园等设施有序结合,最终引向二子玉公园。各种公共交通设施布局在步道周边,市民在穿行过程中也可以快速换乘(图4)。

1 多摩中心站周边一体化街区连廊延长步行交通系统

2 多摩中心站周边一体化街区功能与空间组织

3 二子玉川站周边一体化街区

4 二子玉川站周边一体化街区功能与空间组织

从多摩中心站和二子玉川站周边一体化街区的功能与空间组织可以总结出,优秀的轨道站点周边一体化街区应该具备以下特征:1)人车分流,步行优先,并将步行距离控制在一定范围内(约500m);2)步行流线需与街区功能紧密联系;3)步行流线需与交通设施有机联系。

3 一体化街区的规划设计要求

从一体化街区的三个特征可以看出,一体化街区的规划设计核心是从解决步行问题开始,即考虑在不同情景下市民的步行需求,以及与之相吻合的步行体验。基于此,在一体化街区的规划设计中,应满足以下四点要求。

3.1 出行流线通畅

在一体化街区范围内,从离开轨道站点到交通换乘或出行目的地的主要流线应该在同一标准平面中完成。这一要求在多摩中心站与二子玉川站周边一体化街区中都能完全实现。不同平面之间的衔接,需要有足够的楼梯、扶梯及电梯等竖向设施连接。步行流线沿途应避免设置城市厌恶性设施,避免穿越城市干道等边界特征明显的设施,保证人车分流,减少过街困难。

3.2 满足出行需求

慢行交通有三种类型,分别为接驳慢行、通勤慢行和休闲慢行[2]。一体化街区的规划设计,需要满足三种类型人行流线的各种需求。

接驳型人流多集聚于地铁慢行接驳服务范围内,越靠近车站慢行流强度越高。一体化街区中首先要满足接驳慢行流的需求,为市民从轨道交通换乘到公交、自行车、出租车、私人汽车等交通方式提供足够的换乘设施。

对于通勤和休闲型人流来说,流线沿路布局的设施应符合对应的活动需求。餐饮、零售、娱乐、康体、文化、教育等功能设施都可以列入布局清单里,使人流流线和商业动线相重叠,相互引领获得出行有服务、商业有人气的双赢局面。在规划层面可设置两大区域:一是聚集区,轨道站点周边的换乘交通设施集中区,是该地区进出的必经区域;二是发散区,为聚集区外围区域,主要流线两侧布局以文化、康体和社区服务设施为主。一方面这些设施商业性不强,且需要较安静的区域;另一方面这类是短途通勤目的地设施和非途经性设施,市民可以有充裕的时间前往。针对这个区域的通道,注意避免产生超过30s、步行距离约40m以上的无功能空间,减少市民产生负面的探索情绪,从而提高市民前往末端设施的冲动。

3.3 出行成本可控

成本可控主要指市民在一体化街区中通过接驳和通勤流线的经济成本和时间成本。经济成本是每个家庭支出的重要组成部分,尤其是每天上下班等有规律的出行计划。充分利用公共交通的经济优势,在超过10min步行范围内设置小型摆渡公交,满足市民出行的经济、高效和安全需求。时间可控方面,可以提高公交的准时准点率,让市民离开轨道站点后换乘公交到达目的地的整体通勤时间与小汽车出行方式基本持平。

3.4 出行体验舒适

打造舒适的步行空间和小尺度的休憩空间,除了沿途布置绿色植物和风雨廊道外,整体空间和色彩要注意多样性,避免沉闷单调的步行通道,避免过度统一的颜色和形态。满足市民在不同时间和场景的多样化需求,提升步行体验。尽量将主要的接驳流线和通勤流线控制在室内或半室内空间,通过精细化的场所设计提升步行道魅力,提升市民步行体验。

4 一体化街区的探索:成都新川科技园站

新川科技园站位于成都市新川科技园南侧,科技产业聚集度高,人才集聚效应明显。新川科技园站是地铁6号线和25号线换乘站点。为了把“聚集”在换乘站点的人流,实现从“点”到“面”的快速“疏散”,舒适便捷地输送到整个成都市新川科技园,促进地区产业发展,新川科技园站周边一体化设计1引入打造“一体化街区”的理念。

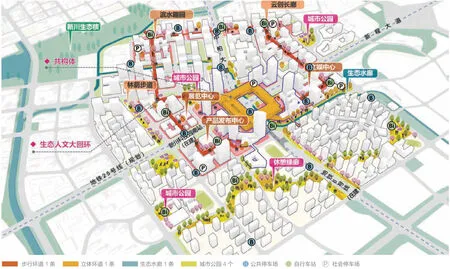

方案由共构体(集聚区)和生态人文大回环(发散区)构成,并在两个区域紧凑布置各种设施,打造安全便捷、体验丰富的站点周边一体化街区(图5)。

5 成都新川科技园站一体化街区鸟瞰图

6 轨道站和开发地块的3种关系模式

7 共构体的出行线路组织

8 共构体与周边开发地块一体化设计

9 共构体的功能组成

10 共构体的动线组织

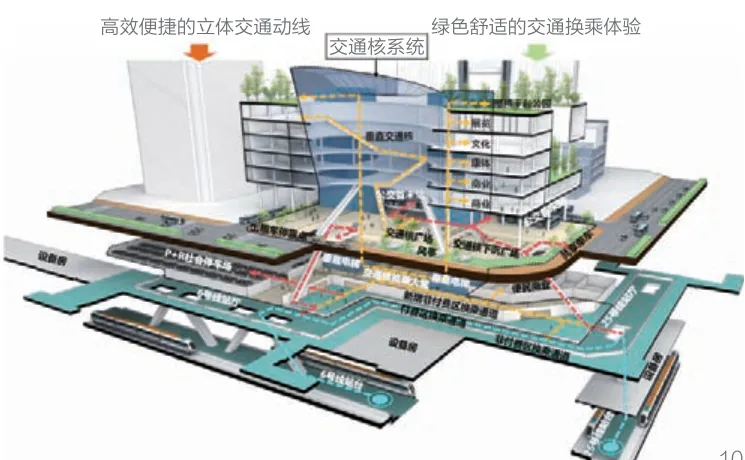

4.1 建设“共构体”升级换乘格局

成都市为了快速推进轨道交通系统的建设,大部分轨道站体都位于城市道路下方,站体及上盖综合开发建设协调难度低,但站体与土地擦肩而过,容易造成站体与上盖开发物业的竖向脱节,难以为站体客流配置便利的服务设施(图6)。而较成熟的开发模式(如二子玉川站)都是站体与上盖土地垂直对应,有利于站体客流转化为商业客流,通过交通核组织高效的公交换乘路径(图7)。为改善新川科技园站的站体与地块分离的状态,划定了与站体紧密衔接的“共构体”,使轨道站与土地竖向连接。共构体内遵循公益优先的控制要求,通过容积率豁免或奖励政策,鼓励配置交通衔接、便民服务、产业发展设施(图8)。

依托共构体,打造以人为本的立体交通环,以最快捷的人流动线为建筑骨架,以动线延伸生成建筑实体,通过高效的垂直、水平交通设计,在光照充足的地面二层设置动线环路,实现人车分流,打造高效立体都市(图9,10)。以垂直交通核为动线核心,有机衔接各类交通设施和城市功能空间,实现区域各类交通设施的一站式换乘,外围办公、商业空间的便捷抵达。

以城市服务、产业配套集聚化为出发点,在共构体中布置市民之家、剧场、文化展厅、中庭花园、商业长廊、产业服务等设施,打造集文化体验、公共服务、商业休闲、产业发展于一体的城市功能区域。共构体中,通过大型的中庭空间形成组织人流竖向输送的交通核,交通核和地面、地下各层交通设施,如公交首末站、P+R停靠站、P+R停车场的紧密结合,实现快速、立体的交通换乘。同时,把各种便民设施、商业服务设施、文化设施、阳台/屋顶花园,通过24h开放的室内环形步行通道串联。整个环形共构体各层步行通道总长不到1 000m,单边长度不足300m,从站点疏散出来的人流可以快速到达四个地块的任何一个设施点,并且可以通过地下通道、地面步道和空中连廊,尽可能在短时间内到达共构体外侧的办公、酒店、住宅楼房。

通过建设共构体,将新川科技园站原有从地铁6号线和5号线站点通道输出人流的方式分散到四个地块。共构体理顺了市民出行流线,并深度结合四个开发地块的各种公共服务设施,提升了地块之间穿行的舒适性。同时,用最短的距离在最大程度上满足市民出行需求,极大地降低了市民在站点周边一体化区域的出行时间成本,升级了站点周边换乘格局,也提升了人流集散的速度。

4.2 生态人文“大回环”打造一体化街区

轨道客流从站点疏散到周边,再疏解到外围地块的传统方式,是一种市政工程主导的方式。各类非机动和机动交通设施按相关规范和指引均质布局,缺乏统一组织以及与服务设施的耦合。借鉴多摩中心站周边以多层次、网络状、步行者优先的二层平台和连廊构建一体化街区的经验,新川科技园站周边20多个地块组成的街区(图11),通过步行环道串联点状公园、生态水廊、公共服务设施、交通设施和商业服务业设施打造一个生态人文大回环(以下简称“大回环”),形成一体化街区。大回环与共构体通过多层次、全天候的步行通道耦合在一起,通过下穿隧道和二层过街连廊等方式降低主干道对地块的切割,将市民从轨道交通站点舒适地导向外围地块,提升“轨道+步行”的出行吸引力,提升街区的活力,降低地区对小汽车使用的依赖。

11 “大回环”与各类服务设施耦合图

12 道路交叉口周边的精细化设计

13 新川科技园站周边生态人文大回环

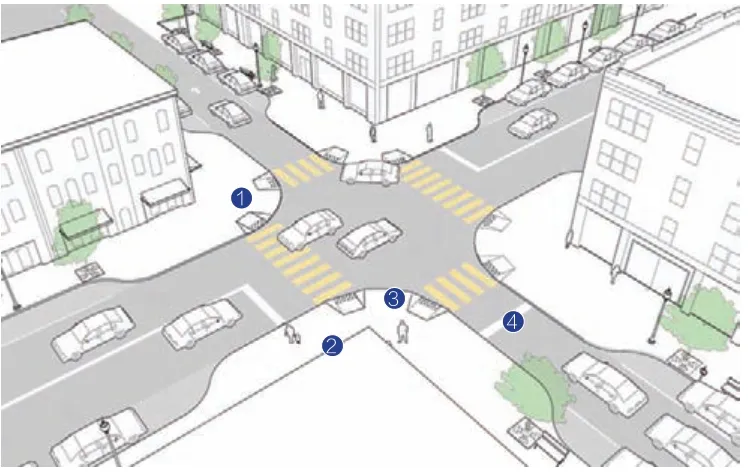

大回环的空间载体是一系列结合城市家具设施和绿廊的步行道,满足不同人群的出行目的。针对上下班的通勤人群,在大回环的设计上要确保全线的无障碍通行;针对日常休憩的群体,大回环则与休憩场所、长距离散步健身场所相结合,通过街头公园、口袋公园、生态水廊的沿途设置,使大回环的通行性和功能性充分混合。在街区内各个道路交叉口,都需以行人优先的原则进行精心设计,让行人安全穿越,降低过街困难(图12)。整个街区通过这种串联,变得更舒适、更有吸引力、更具魅力。

4.3 合理配置设施,优化一体化街区体验

一体化街区依靠非机动通道实现街区各功能之间及其与轨道上盖综合体的串联。大回环全长约4km,除了作为通勤和休憩的通道外,也在沿途布设各种交通和服务设施,使其成为一条便捷通道、活力通道和休闲通道。

在交通方面,大回环周边结合轨道系统打造高效运作的公交系统,规划多条公交线和公交站与地铁协作运营,市民离开轨道站点后换乘公交到达目的地的整体通勤时间与小汽车出行方式基本持平。基于“慢行+公交”优先的设计原则,方案在各交通设施的布局上做出了精细的考量:1)在大回环的多个路口节点设置公交车站,提升公交的服务效率;2)沿大回环在轨道交通出入口和各重要建筑周边设置自行车站,鼓励片区内的非机动交通使用;3)在片区外围节点设置P+R停车场,并提供适度的停车优惠,降低通勤交通进入片区的欲望,降低地区中心的交通压力。

在服务方面,通过一体化街区范围内的用地调整,重新梳理城市绿地系统,补充街头绿地、滨水绿地,结合共构体的交通设施用地布局,置换出完整的环形科研、商业服务用地。配合土地利用性质的优化,布局展览中心,产品发布中心、文娱中心;结合绿地和水系,打造城市公园、生态水廊、休憩绿廊;强化步行体验,打造林荫步道、滨水趣园、云创长廊(图13)。各种休闲景观设施、产业服务设施都是均衡布局,两者间步行距离不足500m,市民可以在舒适的步行环境中到达各个城市功能区。

市民通过交通核从两个站点到达共构体后,能够方便、安全、舒适、愉悦地疏解到整个一体化街区,加上人性化的服务设施布局,最终打造出“出行流线通畅、满足出行需求、出行成本可控、出行体验舒适”的新川科技园南站周边一体化街区。

5 总结

一体化街区涉及步行通道、公共交通系统及设施、道路设施、城市服务设施的一体化规划设计,而且要在四大要求的原则下展开规划设计编制工作。街区因应不同的开发时段、离站点的距离来构建对应的同步建设设施。站点周边地块可以紧凑布局,灵活利用竖向交通设施、空中与地下连廊实现人流快速疏散,外围地块则需要通过营造丰富的公共开敞空间、安全舒适的步行道,将人流进一步分流疏解。这样,轨道交通站点周边一体化街区将可以实实在在地实现轨道站点引领周边地区城市发展的理念。

注释

1 新川科技园站周边一体化设计方案为投标阶段方案,方案未中标。