我国少数民族传统体育保护主体的再审视

2019-11-25路来冰

路来冰

我国少数民族传统体育保护主体的再审视

路来冰

河南工学院体育部,河南 新乡,453003。

现如今我国各少数民族部分传统体育项目开展形势不容乐观,急需政府和民间的重视和保护,但保护主体定位体育界尚有争论。本文通过相关文献资料的查阅和分析,在对少数民族传统体育保护主体的研究基础上,总结出“政府主体论”和“民间主体论”。提出:选择哪一方面为保护主体要因地域环境、项目性质和项目发育形态区别对待,因地制宜确定适合不同地区、不同项目的保护主体。

少数民族传统体育;保护;主体;政府;民间

在全国第11届少数民族运动会即将在古老的中原大地盛大举行之际,少数民族传统体育也同时正在竞技体育全球化和其他丰富娱乐项目的冲击下,其文化生存空间、参与人群和受关注程度持续面临着前所未有挑战。民族传统体育是属于尚未剥离的原始文化形态,是折射人类不同历史发展阶段的“活化石”,相当多的内容首先应当作为文化遗产而加以保护[1]。新中国成立后,我政府逐渐重视少数民族传统体育文化的发掘和保护,出台相关保护政策并不断举办国家和省级的少数民族运动会,目前我国已经成功地挖掘、整理出民族传统体育项目有977项,其中少数民族传统体育项目676项。同时一些重点少数民族传统体育项目被不断纳入到非物质文化遗产名录中,各级政府和民间组织也拿出了很多保护办法。但时至今日很多很有特色传统体育项目仍然受关注较低,影响人群有限,甚至还有不少项目面临着消失的风险,如彝族的跳牛、吉菠基仲,苗族的穿花衣裙赛跑、打花棍,彝族的“三笙”和傣族的雄性孔雀舞等等。因此,政府作为主体是否适合我国所有少数民族传统体育项目,如何合理有效的确定主体来保护这些宝贵的少数民族传统体育文化遗产,是我们亟待解决的问题。笔者在中国知网、万方数据期刊网等平台以“少数民族传统体育”“保护”为关键词查询、检索到近十年来在中文核心期刊发表的相关文献和硕博论文有100余篇,但同时涉及关键词为“少数民族传统体育”“保护”“主体”的相关论文,其相关文献不足10篇。这表明对少数民族传统体育项目保护主体的研究还不够细致和深入。

1 “保护”和“主体”的含义

本文所指的“保护”(Protection)并非传统意义上的“保存”(Conservation)、“防护”(Safeguard)之意,同时也包含联合国教科文组织2003年《保护非物质文化遗产公约》中规定的“宣传、弘扬、传承和振兴”等含义,是具有科学发展观的动态过程[4]。“主体”(Subject)指在项目保护中发挥最重要因素的单元,其要素是社会共生关系的首要条件[5]。主体具有重大决策、领导和自主权利,是决定着传统体育项目的保护和发展走向的“指南针”。笔者认为实施有效保护的首位就是确立责任主体,实行“责任制”,而不是泛泛谈一些保护策略,由谁来实施,谁来检测,谁来验收,并且标准是什么都需要分类而论。关于少数民族体育文化主体的分类,联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》曾提及非物质文化遗产的保护主体分为3类:国际组织、国家政府和除了国际组织及国家政府以外的民众,即传统意义上的“民间”。而我国学术界针对少数民族传统体育保护的主体的研究,目前尚有争论,即“政府主体论”和“民间主体论”。

2 少数民族传统体育保护主体的研究现状

2.1 政府主体论

政府是国家进行统治和社会管理的机关,是国家表示意志、发布命令和处理事务的机关,地区政府享有高度的自主行政权力,可以运用很多行政手段进行保护,如举办运动会、开发旅游项目、建立文化馆和博物馆、开展对外交流活动等。朱琳等[4]认为,少数民族传统体育文化的保护涉及很多复杂的方面,包括科技、文化、教育、法律等,如果仅依赖成分相对单一的社会群体来进行保护效果往往不理想,需要政府作为保护主体,运用强大的行政权力等多种手段保护珍贵的非物质文化遗产。王厚雷等[5]认为公共权力的政府区别于民间的重要特征,有能力,也有义务保护非物质文化遗产的传承。这就要求各级政府承担主体责任,分析本地的实际情况,统筹安排,精准开展对本地区少数民族非物质文化遗产的抢救、保护和管理工作,建立起国家-自治区-地州-县市四级联动的保护机制,并形成体育-文化-民族-宗教等各部门高效协同的联络和辅助机制。潘宁等[6]通过研究我国少数民族非赛会体育项目,提出这类项目应逐步提升过度到以官方运作为主,民间自发为辅的运营模式,这样能充分发挥政府的行政功能,并激发当地群众的创业和参与热情,最终扩大项目的影响力,发扬传统体育文化。例如,以裕固族群众传统体育项目为主的祁连山冰雪运动嘉年华暨金张掖冰雪旅游文化节就是一个成功范例。张怀成[7]认为少数民族传统体育文化的公共属性决定了政府在文化保护中起着不可替代的主体作用。政府责任的界定和功能的发挥能够克服市场对少数民族传统体育文化造成的过渡异化,培育民族文化土壤,并充分发挥民间组织在少数民族传统体育文化保护中的文化传承作用。

2.2 民间主体论

民间是一个集成概念,它包括了族群个体和地域等多种文化范畴[8]。白晋湘[9]通过对湘西大兴寨及其周边地区抢狮习俗的田野调查,提出了“以村民自治为核心的,少数民族聚居区体育非物质文化遗产保护的社会建构模式”。他还认为,非物质文化遗产最宝贵的是“人”,“人”是非物质文化遗产保护的根基和灵魂。“人”的重要性将成为体育非物质文化遗产保护研究的“核心主体”[10]。孙庆彬[11]根据人类学的“主位观”1,认为应将当地人民的角色定位为“主”,其他外来保护者定位为“辅”。政府的行政人员具有自己繁杂本职工作,与真正意义上的少数民族传统体育文化接触时间和方式有限,缺乏认知少数民族传统体育文化自然生存方式的“平民视角”和身临其境的亲身体验并融入传统体育文化中的“平民心态”,进而不可避免的具有一定的视野局限性。政府的角色承担主要体现在对本地传统体育文化项目的组织、协调、宣传、资金支持和政策引导等方面。他还认为在很多受众人群有限的传统体育文化中,有很多在外人看来是“不入流”或“不合理”的行为,但这些都对当地居民有着独特意义的生活法则[12]。这些生活法则往往会被政府制定保护政策时所忽视,而改变了文化的精神内核,这也是政府作为此类传统体育文化项目保护主体不具备的优势。卢高峰等[13]认为政府的相关部门在研究、制定民族传统体育项目的保护和发展策略时,容易出现“文化割裂式”发展思路,导致“重外轻内”“重外弃内”的保护发展政策的出台,这势必会引起当地少数民族传统体育文化的核心精神层要义流失的后果,进而造成“其体还在,其魂已失”的文化的“存在的虚无主义状态”。赵德利[8]同时提出,民间是非物质文化遗产保护的主体,是不可替代的文化载体,同时也是传承者和保护者,忽视民间的保护能力,非物质文化遗产将难以传承持续。李钢[2]也认为,政府的功能是组织和操作,但它的终端执行者,却要分配到属于不同组织、机构和群体的最小单位,即“人”,也就是构成民众最小单位的成千上万的“人”,因此,保护少数民族传统体育主体的回归必然就落在民众这一主体之上。

3 主体地位的确定分析和建议

3.1 因地域环境区别对待

我国地域幅员辽阔,各个省份的面积有很大差别,少数民族传统体育在各个省市自治区的分布状况也不尽相同。以新疆维吾尔族自治区和广西壮族自治区为例,同样是多民族聚居的省份,新疆的面积是广西的7倍,而根据全国第6次人口普查结果显示,新疆共有55个民族成份(基诺族除外),广西只有12个少数民族,新疆少数民族人口数量却比广西少了300万。新疆拥有着摔跤、布依多、押加、赛马等独具特色的少数民族传统体育项目,在少数民族传统体育保护的主体选择方面,针对新疆地域辽阔、民族众多、交通不利的特点,新疆选择以政府为主体较为适宜,在落后封闭的村落遭受现代文化的极大冲击,当地群众开始盲目崇拜外来文化而忘记本民族的优秀传统文化的形势下,政府作为保护主体可以充分发挥各地区政府强大的行政功能,如利用当地媒体宣传、建立视听数据库和博物馆、开发旅游项目和传承人资金扶持等方式持续加大抢救工作的力度,开展体育非遗申请工作,同时有研究表明,当地居民对体育非遗保护漠不关心,缺乏主动保护体育非遗的文化自觉,这就更进一步确立了要以政府为主体进行民族传统体育保护的地位。

广西素有“八山一水一分田”的美称,全省地域面积相对较小,地理地貌奇特,有着优美的自然景观,各民族节日和传统风俗众多,各个乡镇都孕育和形成了自己独特的民族风情文化和浓郁的民俗文化[14],形成和培养了很多独具特色的少数民族传统体育社团和项目文化传承人,同时依托历史悠久民间节庆或祭祀活动保护和开发了很多涉及竞赛、娱乐、养生等项目种类的项目规则和参与方式,同时也融合现代文明丰富了项目文化。在广西省南丹县芒场镇,每年的农历三月三期间,所有在外打工的中青年男女都会回到村庄,参与各种民俗和体育活动,这也从侧面反映了广西民间群众的强大的民族凝聚力和对传统文化的重视[15]。政府应给予民间较大的自主权,同时辅助进行传统项目文化宣传和旅游开发、活动资金支持、组织相关人员培训等手段。广西省政府已于2010首次命名首批“广西民族体育特色之乡”[16]。依托广西铁路、公路四通八达的便利优势辅助民间团体开发旅游项目,形成了独具当地特色的“乡村欢乐节”,并已在南宁、河池等地开展得非常成熟,为人们来感受少数民族体育,体验民族风情创造了便利条件,也增强了少数民族传统体育项目的文化影响力,成为了发展民族乡村旅游的重要支点[17]。笔者认为采用民间为主,政府为辅的少数民族传统体育保护方式能最大限度的发挥民间体育人的文化传道精神和创业激情,共同推动当地少数民族传统体育项目的保护和发展。

3.2 因项目性质区别对待

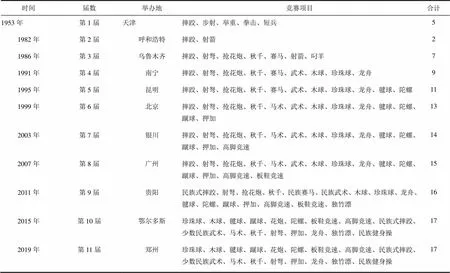

3.2.1 竞技类项目的保护主体 关于少数民族传统体育的分类的标准有很多,按照性质和作用可以分为竞技类、娱乐类和健身养生类[18]。体育的生命在于竞争,竞争是体育最根本特征[19],如同奥运会是竞技体育的荣耀殿堂一样,检验竞技类民族体育项目发展情况的有效方式就是参加全国和各省少数民族运动会的成绩。从1982年起,我国少数民族运动会4年1届,目前已举办了10届,今年九月即将迎来第11届。综合文献资料整理如下(见表1),从表中可以看出,竞赛项目数量在逐渐扩大,由改革开放后的第2届的2项增加到即将举办的第11届的17项,这充分说明了国家对少数民族传统体育发展的重视程度。与此同时各省级政府的重视对竞技类民族体育项目的保护和发展起着决定性作用。以第9届全国少数民族运动会中云南省代表队为例,政府的资金投入在各省份中最高,达到了1800万元,运动员统一集训时间为6个月,仅次于贵州省的8个月[20],结果在本届比赛中获得了大丰收。在参加的10个竞赛项目和15个表演项目中,竞赛项目取得了9个一等奖,30个二等奖,一等奖数居全国前列。表演项目荣获12 个一等奖,3个二等奖,连续3届蝉联全国第1[21]。竞赛、表演项目成绩均创造了云南省参加历届全国少数民族传统体育运动会的新纪录。云南省政府的重视不只体现在资金投入等行政手段上,在省级少数民族运动会举办的次数上,至今为止云南省也举办了11届之多,领先全国绝大部分省市。由此可见,对于竞技类项目的保护和发展,政府的主体地位尤为牢固,其强大的行政支持是民间所不能代替的。

表1 全国少数民族传统体育运动会信息表

3.2.2 娱乐类和健身养生类项目的保护主体 娱乐类项目通常反映着少数民族地区的经济生活方式,表现出本地区在民族节日、宗教祭祀等传统民族活动中对传统体育文化的发展和传承作用。如贵州苗族姊妹节与花山节、侗族的芦笙会、纳西族的东巴跳和白族的绕三灵等[22]。而健身养生类项目则是当地民众在过去落后的经济、医疗条件下,面临严酷的自然和地理条件,以健身健体、促进生产为目标,充分发挥聪明才智和依靠艰苦卓绝的毅力,开发出的适合当地生活环境下的保健体育项目。同时在漫长的发展改良中,又逐渐开发出了医疗保健的功能。如河南的太极拳,东北的秧歌、易筋经、八段锦与五禽戏等[23]。这两类民族传统体育项目都与以追求“更高、更快、更强”的竞技类项目有着本质的缺别,其是以祭祀、放松休闲和强身健体为目的,历史悠久,参与人群年多集中于留守村落的中老年群体,他们安土重迁并对本地区民族传统体育项目文化有着独特和深刻的理解,同时对外来新鲜事物的接受能力不强,受影响力有限,因而容易集聚成以地域、族群为基础的民间社团,保留儿时记忆里的传统流程和规则。如果政府工作在制定保护政策时没有充分了解并尊重不同族群、村落的传统体育文化,很容易“好心办坏事”,所以对于这两类民族传统体育项目,应以民间为主体,给予民间团体和项目传承人充分的自主权、领导权和话语权,有的放矢,精准保护。

3.3 因项目发育形态区别对待

传统的少数民族传统体育项目的分类标准通常的在静态的视角来分类,如形式、作用、价值、规则等。而每种项目是在不断发展变化中发展的,每一种项目的发展情况都不尽相同,我们要以发展的眼光看问题,因此依据此视角可以将我国少数民族传统体育项目分为历史类、风险类、发育类和成熟类四种,进而根据不同项目的成熟度,选择合理的保护主体。

3.3.1 历史类和发育类项目的保护主体 历史类项目指在近代已经消失的体育项目,只在文字记载中能查询到其内容和形式,如最早记录于《战国策》和《史记》中,起源于春秋战国时期的蹴鞠。还有记录在《木射图》中,起源并兴盛于唐代的木射等。对于此类古老的运动项目,政府的保护手段有限,如建立文化馆、博物馆进行文字资料保护和影像模拟等。但体育归根到底是人参加的活动,这就需民间传承人和社团作为主体重视民族传统文化土壤和项目精神内核的保护和传承,以师徒、家族和村落等形式互相传播,吸引更多的参与者,增加受众群体,从而逐渐形成浓厚的体育文化氛围,再辅之政府的建设资金投入和特色旅游推广,是打造本地区的文化旅游新名片的有效方式。

发育类项目指有些少数民族传统体育项目相对其早期形式有所改变,其规则没有竞技体育严格,并且在不断细微演变中,多散见在各地的传统游戏活动和一些民风民俗活动中,与生产、生活结合较紧密[24],如扭扁担、扭秧歌、推竿、蹲斗、打陀螺等。这类运动娱乐的成分要远远大于竞技的成分,并具有一定强身健体的特性,规则往往在保留精神内核的基础上根据不断发展变化生态环境、人口特点或吸取现代文明的精华,由深谙项目之道的当地项目传承人或社团进行改良,使项目更加有趣,受众面更广,更易于年青一代人所接受,这种方式也比政府的模式化政策更加贴合人群。所以在此类传统体育项目的保护发展中,以民间为主体依旧是最科学合理的发展方式。

3.3.2 风险类和成熟类项目的保护主体 风险类项目指因为传承秩序、现代文明冲击、外来文化、生态环境等因素变化而濒临消失的体育项目,如青海牧区的赛马会、新疆维吾尔族达瓦孜和玉吉吉、苗族的舞吉宝和蚩尤拳,傣族的三坑拳和破四门铁尺等等。分析其发展消退的原因,以青海赛马会为例,随着当地经济的发展,青海当地人们的出行方式已由摩托车逐步代替了马,马已经渐渐失去的交通工具的意义,但养马还需要消耗大量的草食,青海政府从发展经济的角度出发,制定了“控制马,发展羊,稳定牛”牧业发展政策,因此马的数量、品质都在呈下降趋势,赛马会的规模和质量比起过去要逊色很多[25]。这类少数民族传统体育项目,当地政府的政策影响力几乎决定了这个项目的命运,因此,政府是保护不可替代的主体,要深入实地调研研究,权衡利弊,在发展经济的同时保护好传统体育文化,赋予其持久和旺盛的生命力。

成熟类项目是指已经冲破了民族的樊篱和区域的限制,加入了现代竞技体育和国际文化元素,成为了全国或省级少数民族运动会的竞赛、表演项目或本地区的体育文化代表,如毽球、民族式摔跤、少数民族武术和发源河南走向世界的太极拳等。这些项目具有一系列规范的操作原则和较强的竞技属性和健身效果,对参与者的身体素质要求较高,训练的方法和条件也直接影响其竞技成绩的好坏,以政府为主体,发挥其强大的行政力量建设项目训练基地、划拨训练经费、定期举办各种形式和各种类型的培训班和比赛,招商引资培育体育文化大市场,提供更多的项目对外交流的机会,这都能有效的扩大项目影响力,传播传统体育文化和全民健身理念。

4 结 语

综上所述,建议地域复杂广阔地区和竞技类、历史类、发育类的少数民族传统体育项目宜采用政府为主的保护方式。地域面积相对较小且文化凝聚力较强的地区和娱乐类、健身养生类、风险类、成熟类的少数民族传统体育项目宜采用民间为主的保护方式。

少数民族体育文化的保护是一项长期艰苦的工程,要以科学的发展观对待,根据不同地区、不同项目的实际情况合理落实责任主体能更精准的发掘和传播传统体育文化、培养传承人、开展体育旅游产业等。除此之外,少数民族传统体育文化还要在坚持政府或民间主体地位的同时,充分发挥学校、商界和自媒体的科研、资金和传播的力量。特别是在如今互联网大数据的时代,如何运用现代技术保护和传承传统文化,是否会成为新的保护主体,也是一个需要学者们探讨的问题。

[1] 胡小明,黎文坛.论民族体育的审美价值[J].北京体育大学学报,2011,34(10):1~8.

[2] 李 钢.论作为保护民族传统体育主体的民众[J].成都体育学报,2006,32(06):51~55.

[3] 单凤霞,郭修金.民族传统体育与西方现代体育的共生发展[J].南京体育学院学报,2017,31(03):20~24.

[4] 朱 琳,刘礼国,徐 烨.论我国少数民族传统体育文化遗产保护[J].体育与科学,2013,34(05):78~82.

[5] 王厚雷,王竹影.“一带一路”背景下新疆体育非物质文化遗产保护策略[J].武汉体育学院学报,2016,50(06):30~35.

[6] 潘 宁,黄银华.民族传统体育项目的现代“创意”与“扩散”[J].贵州民族研究,2018(03):103~106.

[7] 张怀成.民族传统体育文化现代创新传承思考[J].贵州民族研究,2018(02):153~156.

[8] 赵德利.主导主脑主体--非物质文化遗产保护中的角色定位[J].宝鸡文理学院学报,2006,26(01):73~76.

[9] 白晋湘.少数民族聚居区传统体育非物质文化遗产保护的社会建构研究:以湘西大兴寨苗族抢狮习俗为例[J].体育科学,2012,32(08):16~24.

[10] 白晋湘,万 义,龙佩林.探寻传统体育文化之根传承现代体育文明之魂——非物质文化遗产视角下民族传统体育研究述评[J].北京体育大学学报,2017,40(01):119~128.

[11] 孙庆彬,周家金,高会军,等.民间社会视角下民族传统体育保护的基本理论问题[J].首都体育学院学报,2016,28(01):85~89.

[12] 孙庆彬.民族传统体育文化保护与传承的基本理论问题[J].西安体育学院学报 2012,29(01):67~71.

[13] 卢高峰,王 岗.民族传统体育的发展:现状问题机遇对策[J].北京体育大学学报,2015,38(04):52~57.

[14] 殷 珺,何卫东,郭洪光.广西民族体育特色之乡的现代传承发展研究[J].广西社会科学,2017(11):45~48.

[15] 肖谋远,韦晓康.少数民族传统体育文化传承与教育路径研究[J].西南民族大学学报,2014(07):218~222.

[16] 关于命名首批广西壮族自治区民族体育特色之乡、民族体育传承馆、民族体育传承人的通知[EB/OL].(2011-11-14)[2017-03-02] http://gxi.zwbk.org/info-show-280.shtml.

[17] 安彦伟.广西世居民族体育乡村欢乐节的发展研究[J].体育文化导刊,2016(05):66~71.

[18] 杨建军,阎智力.基于竞技性的民族传统体育分类研究[J].体育文化导刊,2017(05):69~73.

[19] 王建琴.中国女子水球队竞争力研究[D].北京:北京体育大学,2013.

[20] 韦光辉,蒙玉祝,刘朝猛.广西少数民族传统体育运动会调查研究[J].2014(02):16~20.

[21] 高海刚.从第九届全国少数民族运动会看云南省民族传统体育的发展前景[J].体育科技文献通报,2013,21(06):105~106.

[22] 卢赛军,代 刚.后现代主义视角下民族传统体育文化形态比较与启示[J].体育文化导刊,2007(03):84~86.

[23] 游 拢.传统村落对民族传统体育发展的促进作用研究[J].体育文化导刊,2016(12):65~69.

[24] 赵苏喆.民族传统体育项目的分类及发展[J].体育学刊,2007,14(05):78~81.

[25] 吴泽萍.民族传统体育危机与对策[J].体育文化导刊,2007(03):87~89.

Re-examination of the Protection Subject of Traditional Sports of Minority Nationalities in China

LU Laibing

Sports Department, Henan Institute of Technology, Xinxiang Henan, 453003, China.

At present, the development situation of some traditional sports items of minority nationalities in China is not optimistic, and the government and the people need to pay attention to and protect them urgently, but there are still disputes about the orientation of the main body of protection in the sports field. Based on the literature review and analysis,and on the basis of the research on the protection subject of minority traditional sports, this paper summarizes the “government subject theory” and “folk subject theory”. It is pointed out that the choice of protection subject should be differentiated according to regional environment, project nature and project development form, and the protection subject suitable for different regions and projects should be determined according to local conditions.

Minority traditional sports; Protection; Subject; Government; Folk

G812.47

A

1007―6891(2019)05―0001―04

10.13932/j.cnki.sctykx.2019.05.01

2019-06-13

2019-06-23

国家社会科学基金项目(16BTY075);河南省教育厅人文社会研究一般项目(2019-ZDJH-429)。