《大周故相州刺史袁府君墓志铭并序》考

2019-11-23许少华

许少华

一

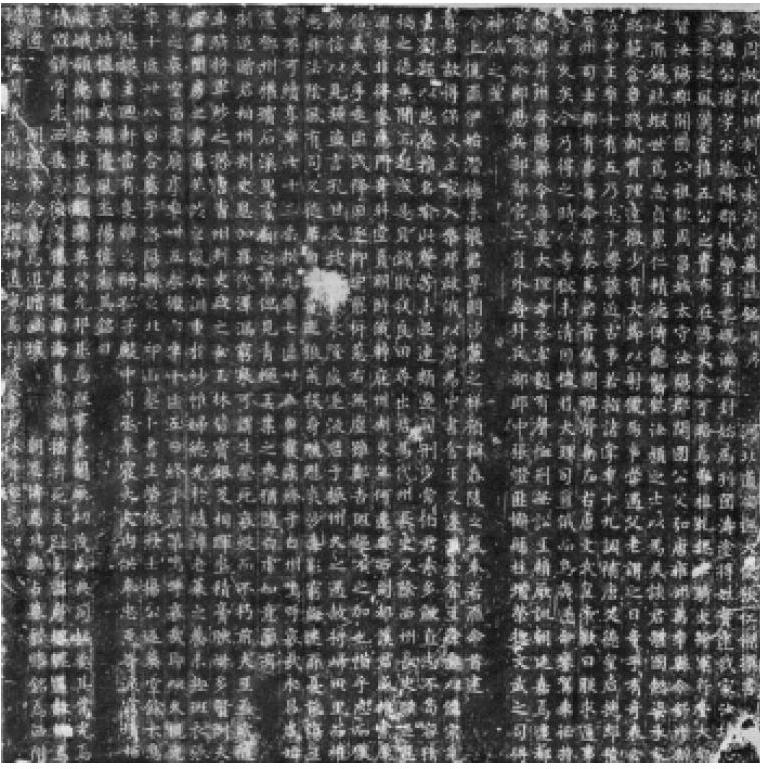

大周故相州刺史袁府君墓志铭出土于洛阳北邙山,墓志高70厘米,宽74厘米,青石志,保存完好,字迹清晰,正书33列,一列32字。从撰写体例看,此墓志是当时流行的墓志铭并序的“别体”,其标目是“大周故相州刺史袁府君墓志铭并序”,从其整个内容看,主要分“志”和“铭”两部分。“志”的部分介绍了袁公瑜的郡望、家世、历官、丧葬等,“铭”的部分用韵文概括全篇,饱含悼念、安慰、赞颂之意。原志实物由民国时期张钫先生搜集,现存河南省新安县铁门镇千唐志斋博物馆。墓志是袁公瑜死后他的儿子请托狄仁杰所写,据史书推断,墓志撰书时间在700年6月至9月间,之后不久,狄仁杰病故。

狄仁杰文学作品传世不多,这方国内罕见的由狄仁杰撰书的墓志,据说是当今能看到的唯一狄氏手迹。全志文理优美,笔法遒劲,保存完好,堪称现存唐碑中的上乘之作。志文中出现了多个武则天创造的新字,墓志兼具史料、文物双重价值。全志录文如下。

大周故相州刺史袁府君墓志铭并序

河北道安抚大使狄仁杰撰书

君讳公瑜,字公瑜,陈郡扶乐人也。妫满受封,始为列国;涛涂得姓,实建我家。汝□□三老之风,汉室推五公之责,布在惇史,今可略焉。曾祖虬,魏车骑大将军、行台大都督、汝阳郡开国公。祖钦,周昌城太守、汝阳郡开国公。父弘,唐雍州万年县令、舒州刺史。天锡纯,世荐忠贞,累仁积德,传龟袭紫,汝颍之士以为美谈。君体国懿姿,承家昭范,含章践轨,贯理达微。少有大节,以射猎为事,尝遇父老谓之曰:“童子有奇表,必佐帝王。”年十有五,乃志于学,谈近古事,若指诸掌。年十九,调补唐文德皇后挽郎,授晋州司士,郡有事,每命君奏焉。君音仪闲雅,声动左右。唐文武皇帝叹曰:“朕求通事舍人久矣,今乃得之。”时以寺狱未清,因授君大理司直。俄而乌夷逆命,銮驾东征,特授君并州晋阳县令。寻迁大理寺丞,宰剧有声,恤刑无讼,人赖厥训,朝廷嘉焉。迁都官员外郎,历兵部、都官二员外,寻拜兵部郎中。张灯匪懈,题柱增荣,总文武之司,得神仙之望。

今上天尹始,潜德未飞。君早明沙麓之祥,预辩春陵之气,奉若天命,首建尊名,故得保义王家,入参邦政。俄以君为中书舍人。又迁西台舍人,徐邈以儒宗见重,刘超以忠慎推名,喻此声芳,未足连类。迁司刑少常伯。君素多耿直,志不苟容。猜祸之徒,乘间而起,成是贝锦,败我良田。寻出君为代州长史。又除西州长史。骥足迟回,殊非得地;雁门奇舛,空负明时。俄转庭州刺史,无何,迁安西副都护。君威雄素厉,信义久孚,走月氏,降日逐,柳中罢坍,苍右无尘。虽郑吉、班超不之加也。惜乎!忠而获谤,信以见疑,盗言孔甘,文致□罪,永隆岁,遂流君于振州。久之遇赦,将归田里,而权臣舞法,阴风有司,又徙居白州。窜迹狼荒,投身魑魅,炎沙毒影,穹海迷天,忧能伤人,命不可续。享年七十三,垂拱元年七月廿五日寝疾终于白州。呜呼哀哉!永昌岁,始还邓州,权滨石溪里。虞翻之吊,但见青蝇;王业之丧,犹随白虎。如意初,有制追赠君相州刺史。恩加异代,泽漏穷泉,可谓生荣死哀,殁而不朽。前夫人孟氏,随车骑将军陟之孙、唐曹州刺史政之女。玉林皆宝,银艾相晖。地积膏腴,世多贤淑,夫人秉闺房之秀,导苡之风,母训重于纱帷,妇德光于绫障,老之养未极斑衣,张胤之哀空留画扇。享年卅五,永徽六年十月五日终于京第。呜呼哀哉!即以久视元年十月廿八日合葬于洛阳县之北邙山。地卜书生,茔依烈士,杨公返葬,空余大鸟之悲;魏主徊轩,当有双鸡之酹。孤子殿中省丞、奉宸大夫、内供奉忠臣等泪穷坟柏,哀结楹书,式撰遗风,丕杨追亿载。其铭曰:

峨峨硕德,惟岳生焉。显显英望,允邦基焉。服事台阁,厥功茂焉。典司枢要,其业光焉。积毁销骨,老西垂焉。微文获戾,投南海焉。虞翻播弃,死交趾焉。温序魂魄,还故乡焉。遭逢明运,帝念嘉焉。追贈幽壤,朝恩博焉。北郭占墓,启滕铭焉。西阶附葬,从周礼焉。树之松,神道宁焉。刊彼金石,休声邈焉。

二

袁公瑜,史书无传,从志文中可以了解他的家世、历官、年寿等。“君讳公瑜,字公瑜,陈郡扶乐人也。”表明其郡望为陈郡,唐为陈州,陈郡扶乐在今河南省太康县。“曾祖虬,魏车骑大将军、行台大都督、汝阳郡开国公。祖钦,周昌城太守、汝阳郡开国公。父弘,唐雍州万年县令、舒州刺史。”介绍了袁公瑜的曾祖父、祖父和父亲的情况,可以看出他的家族从北魏至唐代累世为官,且均为中高级官僚,非寻常人家。“年十有五,乃志于学,谈近古事,若指诸掌。年十九,调补唐文德皇后挽郎。”志文称赞袁公瑜天资聪颖,年少好学,精通历史。“君音仪闲雅,声动左右。唐文武皇帝叹曰:‘朕求通事舍人久矣,今乃得之。时以寺狱未清,因授君大理司直。”袁公瑜深受唐太宗喜爱,19岁就做了大理司直,后又改任大理寺丞。“宰剧有声,恤刑无讼,人赖厥训,朝廷嘉焉。”因功绩卓著,他受到朝廷嘉奖,之后平步青云,官运亨通,“拜兵部郎中”,唐高宗后又提拔他为“中书舍人”“西台舍人”“司刑少常伯”等。

袁公瑜不仅在政治上取得了突出成就,在军事上也功勋卓著。墓志中记载:“迁安西副都护。君威雄素厉,信义久孚,走月氏,降日逐,柳中罢坍,苍右无尘。虽郑吉、班超不之加也。”袁公瑜在担任安西都护府副官时,击退了月氏,使边疆得以安定,为唐朝立下了汗马功劳,狄仁杰赞扬他的功劳和平定西域的郑吉、班超不分高低。

在品德方面,狄仁杰赞扬袁公瑜“君素多鲠直,志不苟容”,可惜“猜祸之徒,乘间而起……忠而获谤,信以见疑”。袁公瑜性情耿直,刚正不阿,猜疑嫉恨他的人,编造谗言。袁公瑜忠诚却被诽谤,诚信却被怀疑。“而权臣舞法,阴风有司,又徙居白州。”因党同伐异,他被贬官外放,在“炎沙毒影,穹海迷天”之中过着“窜迹狼荒,投身魑魅”的动荡生活。垂拱元年(685年)袁公瑜病逝于白州(今广西博白),享年七十三岁。长寿元年(692年),武则天登基后下制追赠袁公瑜为相州刺史。

然而,《新唐书·奸臣传》中提到的袁公瑜并非耿直、忠良的臣子,反而是陷害忠良的“白脸奸臣”。

《新唐书·奸臣传》称:“武后已立,义府与敬宗、德俭及御史大夫崔义玄、中丞袁公瑜、大理正侯善业相推毂,济其奸,诛弃骨鲠大臣,故后得肆志攘取威柄,天子敛衽矣。”斥责袁公瑜、许敬宗、李义府等人狼狈为奸,陷害忠臣,促使武则天独断专权。彭云等人认为《新唐书》中关于“奸臣”事迹的记载,忽视了对于客观的政治斗争的考察,产生了主观的、不够正确的看法,“奸臣”的所作所为其实都是统治阶级内部矛盾的外在表现,实无“纯是纯非”。

三

墓志中,狄仁杰借袁公瑜的经历,抒发了他对自己人生的感慨。狄仁杰的性情和遭遇与袁公瑜类似,这一方难得的墓志把他们联系在了一起。

在武则天称帝后,狄仁杰既有两度为相的大福大贵,又有身陷囹圄的大冤大祸,从志文对袁公瑜为武周王朝效力的称赞中,可以窥见狄仁杰对武周王朝的政治态度。

四

墓志中记载的袁公瑜的历官,大体可分为三个阶段,第一阶段在唐太宗之世,第二、三阶段在唐高宗之世,袁公瑜仕途的进退和统治阶级内部的政治斗争息息相关。

1.少年得志,官运亨通

贞观中,袁公瑜由挽郎出身授官晋州司士(州治今山西省临汾市,司士从七品下),在任期间,因入奏朝廷,深得太宗赏识,欲用为通事舍人,因寺狱未清而授为大理司直(从六品上)。贞观十九年(645年),唐太宗东征高丽时,特授并州晋阳县令(州治今山西太原,晋阳县令从六品上)。寻迁大理寺丞(从六品上),又迁都官员外郎,历兵部、都官二员外(均为从六品上),寻拜兵部郎中(从五品上),并以兵部郎中身份得以在石柱上题名。由于唐人极重视郎官,故志文特意写上“题柱增荣”。

以上是袁公瑜在贞观年间至永徽初年的历官。在此阶段,袁公瑜历官内外,可谓青云直上,官运亨通。

2.攀龙附凤,飞黄腾达

志云:“今上天尹始,潜德未飞。君早明沙麓之祥,预辩春陵之气,奉若天命,首建尊名,故得保义王家,入参邦政。俄以君为中书舍人。”“天”,取自《诗经·大雅·大明》“大邦有子,天之妹”,喻指刚刚被立为高宗皇后的武则天。此段志文除去虚饰赞美的成分外,重要的是点明了袁公瑜和武则天的政治关系。由于这种关系的建立,对于袁公瑜的后半生乃至死后都有着深刻的影响。

永徽年间,围绕着皇后的废立,朝中官僚已分为势不两立的两大派:一是以长孙无忌、褚遂良为首的贵族元老派,他们属于关陇集团,是朝中真正掌权的人,为维护本集团的利益和王皇后的地位而反对立武昭仪为后,可称作“反武派”。二是以李义府、许敬宗为首的非关陇派人士,他们没有名门望族背景,在朝中受到排挤,皇后废立暗合了他们迫切改变政治命运的诉求,便结成一个拥立武昭仪为皇后的政治派别,可称作“拥武派”。密切注视着政治斗争动向的袁公瑜便和李义府、许敬宗一样,把政治赌注压在了武昭仪身上。由于高宗的倾心宠爱,功臣元老李的支持,永徽六年(655年)十月,武则天终于得以立为皇后。

“废王立武”事件对关陇贵族是一次沉重的打击,改变了长期以来皇权衰弱的状况,对中国历史产生了深远影响。历史学家们甚至认为,“废王立武”是一次君权和相权的斗争,它直接改变了唐朝的政治格局。

长安县令裴行俭,听说武昭仪为皇后,认为国家祸患一定从此开始,与长孙无忌、褚遂良私下讨论。袁公瑜听说后,将此事告诉了武则天的母亲杨氏,裴行俭遂被贬为西州都督府长史。

在皇后废立之争中,李义府、许敬宗和袁公瑜等人“废王立武”的主张投合了高宗的心意,从永徽六年(655年)七月起,赞立武昭仪的官僚相继受到奖拔提升,大约就在同年十月武则天被立为皇后不久,袁公瑜升任中书舍人(正五品上)。志文中有记载:“故得保义王家,入参邦政。俄以君为中书舍人。”

长孙无忌在“废王立武”事件中,接受了武则天和高宗的赏赐却不肯支持他们,武则天对他怀恨在心。武则天当上皇后之后又极力从长孙无忌手中夺取权力,显庆四年(659年),武则天的手下许敬宗指使人向高宗密奏,诬陷长孙无忌图谋造反。高宗将长孙无忌削去官职,流放黔州。三个月后,唐高宗派人复审此案,许敬宗命中书舍人袁公瑜到黔州审讯长孙无忌,袁公瑜一到黔州,便逼令长孙无忌自缢。

《旧唐书·长孙无忌传》记载:“(长孙无忌)流于岭外。敬宗寻与吏部尚书李义府遣大理丞袁公瑜就黔州重鞫无忌反状,公瑜逼令自缢而死,籍没其家。”

长孙无忌之死,标志着关陇集团的解体,朝中再也无人能与武则天抗衡。

志又云:“又迁西台舍人,徐邈以儒宗见重,刘超以忠慎推名,喻此声芳,未足连类。迁司刑少常伯。”高宗龙朔二年(662年)二月,改京诸司及百官名,西台舍人即中书舍人改名,就在这年,左相许圉师被贬一事与袁公瑜有关。

《资治通鉴·唐纪十七》记载:“左相许圉师之子奉辇直长自然,游猎犯人田,田主怒,自然以明镝射之。圉师杖自然一百而不以闻。田主诣司宪讼之,司宪大夫杨德裔不为治。西台舍人袁公瑜遣人易姓名上封事告之。”

許圉师的儿子许自然,行猎时毁坏了别人地里的庄稼,田主气愤,许自然用响箭朝田主射击。许圉师将儿子杖打一百下,之后没有上报。田主到司宪衙门上诉,司宪大夫不予理会,西台舍人袁公瑜派人向唐高宗密告此事。高宗听后大怒,斥责许圉师作威作福,下诏免去他的官职,龙朔三年(663年)贬许圉师为虔州刺史。之后中央宰相只剩许敬宗、李义府二人,而他们都听命于武后,武后的政治权威大大提升。

此事反映出袁公瑜对朝廷的忠心和为人处事的圆滑,大抵由于袁公瑜在西台舍人任上对高宗、武后尽忠尽职,故又被提升为司刑少常伯(即刑部侍郎改名,正四品下)。

以上是袁公瑜历官的第二阶段,攀龙附凤,由失意转为得意。

3.贬官流放,客死他乡

乾封年间,在永徽时支持武昭仪为后的李义府、许敬宗等六人中,只有许敬宗和袁公瑜两人还在朝为官。咸亨三年(672年)许敬宗死去,就剩下袁公瑜一人。这时,尽管有皇后武则天作为政治靠山,但毕竟缺乏有权势的官僚提携和照应,一旦有机可乘,直接逼死长孙无忌的袁公瑜就必然会成为其政敌攻击的对象。上元元年(674年)八月,高宗下诏:“追复长孙无忌官爵,仍以其曾孙冀袭封赵国公,许归葬昭陵。”这道给长孙无忌平反昭雪、恢复名誉的诏书,对袁公瑜显然不利,那些“猜祸之徒”便“乘间而起”。因此,我们推测袁公瑜由司刑少常伯贬至代州极有可能在上元元年九月或稍后。

之后,袁公瑜又由代州长史徙任西州长史,虽然官品未降,但由内地徙任边州,亦实含贬义。只是袁公瑜在任职西域期间,有着实的政绩可称,官职才有所升迁。可是好景不长,永隆元年(680年)厄运再次降临到他的头上,这一年,六十八岁的袁公瑜被流放振州(今海南三亚西北)。袁公瑜被流放后,一直在远恶边州生活,他在振州时曾一度“遇赦”,有回归田里之望,却遇“权臣”作梗,又徙居白州(今广东博白),垂拱元年(685年)七月二十五日病死于该地,享年七十三岁。

袁公瑜死后五年,武则天终于走完了由皇后到皇帝的艰难历程。载初元年(690年)九月初九,她改国号为周,大赦天下,登上了大周皇帝的宝座,成为中国历史上独一无二的女皇帝。从此,反对武则天和拥护武则天两派的政治斗争进入了新时期。为了统治的稳固长久,对于以往拥护自己,并为自己的胜利奠定了基础的一派人物,武则天予以追赠。“如意初,有制追赠君相州刺史。恩加异代,泽漏穷泉,可谓生荣死哀,殁而不朽。”如意元年(692年),武则天下制追赠李义府、许敬宗和袁公瑜等六人官职。

五

袁公瑜一生大起大落,仕途的进退和统治阶级内部的政治斗争息息相关。他才思敏捷,少年得志,进入朝廷参政议政;加入“拥武派”后,受到唐高宗、武则天的提拔重用,飞黄腾达;晚年受到统治阶级内部斗争的影响,被排挤贬官,最后客死他乡。袁公瑜生平史书无传,该志文详细介绍了他的家世、历官等事迹,可证史、纠史,又可补史缺。