改良局部浸润麻醉在下颌磨牙区的应用效果观察

2019-11-23金亚妮严洪海

金亚妮 严洪海

在下颌磨牙区有创操作中,下牙槽神经阻滞麻醉口内注射法是口腔科常用的麻醉方法。由于下颌骨解剖变异、病理性等因素,该麻醉法的失败率达29%~39%,其中在下颌磨牙不可复性牙髓炎中的失败率更高,达44%~81%[1]。近年来,随着局麻药的发展,临床上浸润麻醉的应用越来越广泛。有研究表明,对于下颌后牙的麻醉,阿替卡因局部浸润麻醉与下牙槽神经阻滞麻醉的效果差异无统计学意义[2-5]。但在口腔内进行局部浸润麻醉时,由于下颌骨外斜嵴的存在,局麻药难以到达下颌神经管相应的骨面位置,且易注入相应的软组织中,常常会造成麻醉不全,并可能引起局部软组织损伤。本研究通过测量下颌磨牙区外斜嵴水平面至下颌神经管的垂直距离,提出了一种颊侧改良浸润麻醉注射方法:在患牙远中注射并绕过外斜嵴,紧贴骨面边进针边注射,将局麻药输送到下颌神经管周围(外斜嵴下方8mm左右),在下颌骨横断面方向阻断远中下牙槽神经分支冲动传入,配合舌侧常规浸润麻醉达到完全镇痛效果。现将研究结果报道如下,并对该麻醉方法在下颌磨牙区的应用效果和价值作一探讨。

1 对象和方法

1.1 对象 选取2018年1至10月浙江中医药大学附属第二医院口腔科行锥形束CT(CBCT)常规检查的149例患者为研究对象,所有患者的CBCT图像清晰且范围完整,无伪影或变形,双侧图像对称且无明显偏斜。排除标准:无牙颌,下颌骨内存在严重病变,下颌第一、第二磨牙缺失或外斜嵴不成角。临床上选取2019年2至3月在浙江中医药大学附属第二医院口腔科就诊、对下颌磨牙区有创操作有无痛要求的30例患者作为实验对象。纳入标准:体健,年龄>18周岁,无药物过敏史,无事先服用止痛药或酒精,女性未怀孕,无操作禁忌证等。本研究经浙江中医药大学附属第二医院伦理委员会审查通过(批件号:2019-KL-013-01),所有患者知情同意。

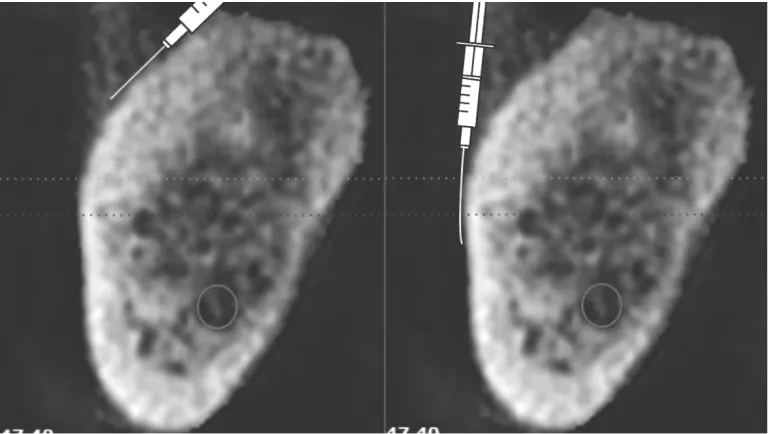

1.2 垂直距离测量 使用KaVo 3D exam拍摄CBCT图像;采用自带软件KaVo exam vision进行图像三维重建与测量分析。通过CBCT图像测量下颌第一、第二磨牙远中根远中处外斜嵴(下颌骨横断面中最突出的位置为外斜嵴)水平面至下颌神经管上缘的垂直距离,本研究将其作为颊侧改良浸润麻醉注射方法的解剖数据参考值,见图1。若第一磨牙或第二磨牙为融合根,则测量其融合根远中处外斜嵴水平面至下颌神经管上缘的垂直距离。

图1 外斜嵴水平面至下颌神经管的垂直距离测量示意图

1.3 麻醉方法 对术区进行碘伏消毒,使用常规必兰注射器及30G(0.3×21mm)必兰专用针头(森田)组装必兰(含1∶100 000肾上腺素的4%盐酸阿替卡因;1.7ml/支,法国必兰公司)。颊侧注射:在术区远中3~5mm处进针,沿骨板至外斜嵴注射必兰0.3~0.5ml。过外斜嵴后调整注射方向,紧贴骨板边进针边注射;当注射针到达下颌神经管水平处(外斜嵴下方8mm左右,以所测量的解剖数据为基础)时停止进针,注射必兰0.5ml,开始计时,见图2-3。舌侧注射:常规局部浸润麻醉,注射必兰0.5ml。(1)若患者表示操作患牙同侧下唇麻木时,停止计时,记录时间并开始操作。(2)若患者表示同侧下唇麻木,但在操作过程中示意疼痛,则补充注射必兰(颊侧在术区远中及外斜嵴上下方贴骨面补充改良浸润麻醉注射,舌侧补充常规浸润麻醉注射),提示麻醉有效但效果不全。(3)若患者在进行改良局部浸润麻醉注射后同侧下唇无麻木,提示麻醉失败。

图2 颊侧注射操作示意图

图3 颊侧注射模式图

1.4 麻醉效果评价 依据下牙槽神经麻醉成功标志进行评价,即注射后同侧下唇麻木为麻醉有效;注射后同侧下唇麻木,治疗过程中无痛为麻醉完全。

2 结果

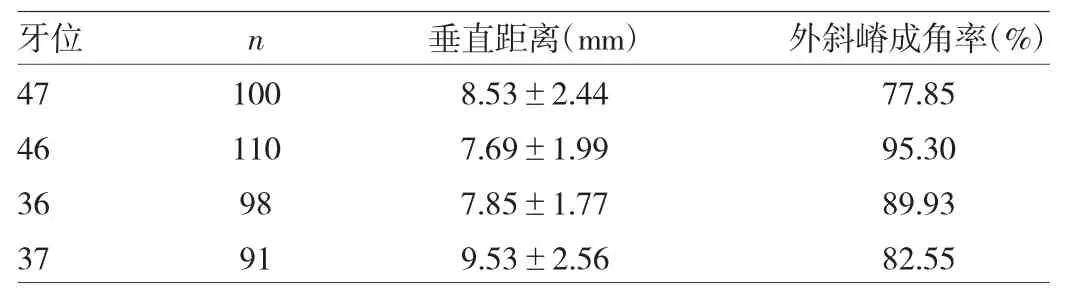

2.1 垂直距离测量结果 共获得110例右下第一磨牙、100例右下第二磨牙、98例左下第一磨牙、91例左下第二磨牙的数据,各牙位的垂直距离测量结果,见表1。

表1 下颌第一、第二磨牙外斜嵴水平面至下颌神经管的垂直距离及外斜嵴成角率

2.2 麻醉效果 30例参与临床实验的患者中,男18例,女 12 例;年龄 34~68(55.90±11.20)岁;操作项目:牙拔除术12例,开髓术9例,种植术9例;操作牙位:左下第一磨牙9颗,左下第二磨牙6颗,右下第一磨牙9颗,右下第二磨牙6颗。30例患者在术区进行改良局部浸润麻醉注射后均表示同侧下唇麻木,麻醉有效率为100.00%,麻醉完全25例麻醉完全率为83.33%(25/30);麻醉起效时间为(4.24±1.99)min。5 例麻醉不全患者经补充注射后,均实现麻醉完全。

3 讨论

下牙槽神经阻滞麻醉口内注射法是下颌磨牙区有创操作的常用麻醉方法,但存在失败率高、并发症多等问题。近年来,为了提高下颌磨牙区麻醉效果,临床上进行了各种尝试,如选用更有效的局麻药、改变注射方法(如下牙槽神经阻滞麻醉+局部浸润麻醉、其他改良注射方法等)[6-10]、增加局麻药剂量[11-12]、改变注射速度[13]、术前服用非甾体抗炎药[14-15]等。其中在局麻药的选择方面,阿替卡因具有代谢快、组织扩散能力强、不良反应小等优点[16-18],在局部浸润麻醉中应用广泛。

在临床上,下颌磨牙区的局部浸润麻醉效果不如下颌前磨牙及前牙区域效果稳定,常出现麻醉不全。笔者认为影响下颌磨牙区浸润麻醉有效性的原因,可能与下颌骨磨牙区解剖形态及下牙槽神经在下颌骨内的分布有关。下颌骨磨牙区外斜嵴将下颌骨颊侧骨面分为上、下两个成角的面,局部浸润麻醉时常将麻醉药注射在外斜嵴上平面及周围的软组织中,而未能将药物送至外斜嵴下平面,因此可能造成麻醉不全或失败;下牙槽神经在下颌神经管内行走,同时有大量的神经末梢分支从远心端向近心端汇入[19],笔者认为在局部浸润麻醉时若未选择术区远中为进针点则可能不能有效阻断痛觉的传入。结合上述分析,笔者通过观察与测量CBCT中外斜嵴与下牙槽神经的关系,提出了在颊侧进行一种改良局部浸润麻醉注射方法:在术区远中将注射针在外斜嵴上平面注射后绕过外斜嵴,紧贴骨面将局麻药输送到下牙槽神经管周围,舌侧常规局部浸润麻醉注射。下颌骨横断面中,外斜嵴处骨皮质厚度最厚,下颌神经管水平处的骨皮质表面至下颌神经管的距离小于外斜嵴上方骨皮质表面至下颌神经管距离,因此越过外斜嵴后注射麻药更利于麻醉药扩散至下牙槽神经及其分支。同时笔者使用CBCT图像测量的数据作为到达下颌神经管进针深度的参考值,以提高麻醉效果。

本研究结果显示,麻醉有效率为100.00%,麻醉完全率为83.33%。然而,有文献报道2%利多卡因进行传统的下牙槽神经阻滞麻醉的成功率为61%~71%[1]。下牙槽神经分布在下颌所有牙的牙髓及其牙周膜、牙槽骨、下唇,颊侧改良局部浸润麻醉法能有效麻醉下牙槽神经,边进针边注射的操作方式能使局麻药扩散形成一种矢状面方向上的阻断冲动传导的模式。局麻药在皮质骨的覆盖面积增大,使穿过皮质骨的麻醉药增加,不仅麻醉了下牙槽神经及其分支,也麻醉了颊侧牙龈等相应软组织黏膜;舌侧常规浸润麻醉可以麻醉舌侧牙龈等软组织黏膜。因此,笔者认为颊侧改良局部浸润麻醉注射法配合舌侧常规浸润麻醉,可以实现对下颌磨牙区的有创操作。但本研究仍有5例患者麻醉不全,予以补充注射后均实现麻醉完全。笔者认为初次注射未能麻醉完全的原因如下:(1)在全程推注局麻药的过程中,给药量不恒定导致在下颌骨横断面上不同部位的药物浓度不同,使得有些部位局麻药不充足;(2)下颌骨横断面不同部位的骨质厚度不同,使得麻醉药到达神经分支时间延长,局部浓度下降;(3)以患者表示同侧下唇麻木为开始操作的指标,由于上述2个原因,局麻药未能及时渗透到外斜嵴上方及下方的分支,因此猜想局麻药扩散到分支所需时间可能更长。同时笔者认为补充注射成功的原因可能如下:(1)在操作患牙颊侧远中及外斜嵴上下方骨面以及舌侧补充注射局麻药,能提高下牙槽神经分支在外斜嵴上下方处及舌侧的局麻药浓度;(2)在补充麻醉的过程中,初次麻醉的局麻药已经渗透到分支。

传统的下牙槽神经阻滞麻醉方法需要寻找准确的标志点,而局部浸润麻醉法操作简单,不需要寻找标志点,不受患者下颌骨解剖因素、术者经验等的影响,且并发症少。本文提出的颊侧改良局部浸润麻醉注射法具有药物剂量小、效率高、作用持久、不良反应少等优点,在注射过程以外斜嵴为解剖标志分段给药,可达到良好的镇痛效果。同时颊侧改良局部浸润麻醉注射法配合舌侧常规浸润麻醉可以操作多颗牙,因其达到了下牙槽神经阻滞麻醉的效果,完全满足临床操作的需要。