拆迁安置点共建共治共享模式初探

2019-11-22王静蓉王琼徐怀军王小涛

王静蓉 王琼 徐怀军 王小涛

摘 要:拆迁安置点治理是基层社会治理的难点,在安置农民、社区(村)干部、常规治理、社会共建、规划建设、治理经费等方面都存在一定的问题,因此,我们要依托市民学校树立共建共治共享的治理理念、依托社区(村)构建层级式治理网络、依托社会力量拓宽治理渠道、依托普通党员能人提升治理水平、依托群体规范保障治理公平公正、以自筹为主财政倾斜保障治理经费等切实可行的治理建议,为峨眉山市拆迁安置小区治理提供参考,也为类似基层组织拆迁安置小区治理提供借鉴。

关键词:拆迁安置点;共建共治共享治理模式;社会共建

中图分类号:C91 文献标识码:B doi:10.3969/j.issn.1009-6922.2019.05.015

文章编号:1009-6922(2019)05-78-04

近些年来,随着峨眉山市城市化进程的推进,拆迁后形成的村民安置点越来越多。由于诸多原因的制约,这些安置点虽然在空间上形成了村民聚居区,但其治理、运行机制等仍由“行政代理型”村级党组织主导。许多安置小区出现了无法召开业主大会、拒交物业费等诸多不利于安置点长远发展的问题,安置小区缺乏向心力和凝聚力,拆迁农民缺乏认同感和归属感。中共峨眉山市委党校课题组通过发放调查问卷,与乡镇领导、村(社区)干部、居民座谈等方式,对峨眉山市拆迁安置点的基本情况、治理运作中存在的问题等进行了调研,重点结合胜利镇十里村“十里佳苑”安置小区的治理模式进行研讨,从中探索出具有峨眉山市特色的拆迁安置小区的“共建、共治、共享”模式,为峨眉山市拆迁安置小区的治理提供参考,也期能为类似基层组织拆迁安置小区的治理提供借鉴。

一、峨眉山市主要拆迁安置点基本情况

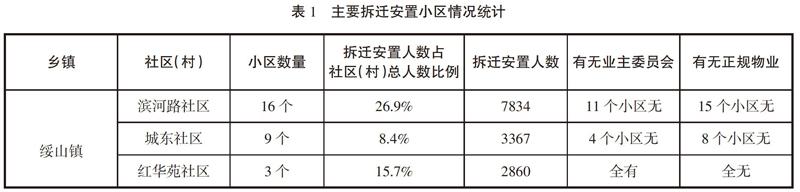

从统计数据可以看出,峨眉山市主城区及周边乡镇并入社区的安置小区(共计52个)有29个没有成立业主委员会,占比55.8%,而没有正规物业管理的有50个,占比96.2%。上述统计没有计入距离主城区较远尚未并入社区治理的多个村级拆迁安置点,他们离城较远、意识落后、经济基础薄弱,治理难度更大。

二、峨眉山市拆迁安置点治理中存在的主要问题及原因

目前,峨眉山市安置农民主要居住在胜利镇桑园社区、红星工业集中区和仓储物流安置点、十里佳苑、干河安置点;符溪镇径山社区、旅游开发区安置点、菜场安置点;绥山镇滨河路社区、城东社区、太泉安置點;峨山镇马路桥社区;黄湾乡武术小镇点易坊安置点;新平乡美嘉苑小区、南平小区;罗目镇思源小区等。

(一)安置农民层面:小农意识较严重,共治主动性较差

安置小区入住的部分失地农民缺乏与城镇化对应的“新市民”素养。集中表现在小农意识较严重、缺乏大局意识、注重眼前利益,一旦自身利益与集体利益产生矛盾时不能客观公正地看待问题。此外“等靠要”思想较严重,缺乏民主意识和参政议政热情,不愿意参与小区共建共治。有半数以上安置小区由于住户不愿意参与,至今无法召开业主大会,更谈不上成立业主委员会;有小区个别住户认为建立日间照料中心会影响他们休息,坚决抵制项目进场;有小区住户因为创卫时政府派人拔了小区绿地违规种的菜,就认为政府理所应当为小区花园做绿化……

(二)社区(村)干部层面:共治意识较差,“代民做主”现象较普遍

大部分安置小区负责人缺乏共治理念,共治意识较差。由于安置农民是陆续搬入小区,很多小区在入住初期是指定专人(村组干部或居民小组长)负责治理。他们大多对小区共建共治共享理念缺乏认识,加之治理经费不足,在治理中主观能动性不强,认为只要地有人扫、垃圾有人倒、小区不出大事就行了。调研中有小区负责人就直接认为小区共建共治麻烦、费神;在被问到过两年政府补助退出怎么办时,回答是“到时候再说”。因安置农民普遍民主意识较淡漠,村委会“代民做主”现象比较普遍。在调查统计的峨眉山主城区及周边乡镇的52个拆迁安置小区中,有29个小区(55.8%)没有业主委员会,而多达50个小区(高达96.2%)没有聘请正规物管,由村委会或者社区直接安排人管理,不得不“代民做主”。

(三)常规治理层面:群联群娱较少,居民归属感较差

绝大部分拆迁安置小区文化生活十分单调,多年来很少甚至没有组织过任何活动。多个安置小区的农民在被问及小区是否开展过老年人健康保健、妇女育儿、家庭教育、小区文娱表演活动等时,纷纷表示没有;而当被问及是否希望参加这样的讲座或者活动时,则普遍表示很有兴趣。

(四)社会共建层面:群团组织缺位,小区共建无法支撑

调研的安置小区除了老年协会外,基本没有其它社会团体参与小区治理。即使有些社会团体把相关工作植入这类小区,也多是为了迎接检查而做的临时性任务,不具有常规性和持久性。调研发现,即使安置农民有自我提升意愿,但是找不到群团组织等社会力量;即便有组织偶尔到小区做活动也是靠村干部的私人关系,不是制度化的常规活动。

(五)规划建设层面:前期规划较差,小区建设硬伤较多

早期修建的安置小区由于规划不到位,小区建设硬伤较多,居民满意度低,增大了治理难度。早期修建的安置小区(最早的修建于九十年代)普遍存在以下几种问题:一是小区为开放式。人员进出随意,安全不能保障,小区居民不满,以此为由不交物管费,形成恶性循环。二是缺乏配套设施,比如公共活动室、日间照料中心、停车位、充电桩、办红白喜事的场地等;个别小区甚至连门卫室都没有。三是少量安置房的房屋质量存在问题。这些都导致了拆迁安置住户对小区满意度低,不愿意参与到小区治理,甚至对政府治理存在抵触情绪。

(六)治理经费层面:经费来源单一,后期不可持续

多达90%以上的安置小区治理没有前瞻性,入住后没有收取物管费,也没有培养安置农民交纳物管费的意识,小区治理费用全靠政府补贴(安置前三年每年每户补助三角钱,中间三年补助两角钱,后面三年补助一角钱),这些经费通常只够请门卫和保洁,难以保证小区正常运转(比如绿化、维修等),且随着政府补贴逐年减少,治理经费会更加难以为继。

三、对峨眉山市推行拆迁安置点共建共治共享治理模式的建议

(一)依托市民学校,树立共建共治共享理念

一是打造精品课堂树立共治理念。市民学校可针对安置小区党员、工作人员、业主委员会成员、社会组织成员、志愿团队负责人和居民骨干等打造基层党建、城市管理、居民自治、志愿服务、社会组织、社区文化“六大”系列课程,着力树立共建共治共享理念,提升组织动员、纠纷化解、议事协商、依法治理、群众工作、信息运用“六种”能力,进而提升整个小区共建共治水平。二是推送典型激发共治热情。由市民学校总校牵头,将共建共治共享典型示范小区案例定向推送给安置农民,并在此基础上就小区特定事件组织线上、线下大讨论,激发共建共治共享的原生动力。三是开设安置小区专场提升市民素质。市民学校在调研安置农民需求的基础上在社区不定期举办包括历史文化、文明道德、法制教育、市民教育、家政、育婴、烹饪、理发等专场讲座,加快提升安置农民素质,完成从“农村人”到“城里人”的身份转变,进而理解并接受共建共治共享治理模式,并积极投身小区共建共治共享。

(二)依托社区(村),构建层级式共建共治共享网络

一是构建线下治理网络实现层级式治理。依托社区(村)在小区成立党支部、党小组,选举产生业主委员会、居民小组长、楼栋长,实现“社区党组织——小区党支部——楼栋党小组”“社区——业主委员会——居民小组长——楼栋长”治理网络开展层级式治理。其优势是既可以确保党对基层治理的监督引导,又可以打通共建共治的双向交流渠道,提高治理效率。二是构建线上层级式治理平台。依托社区(村)建立微信群、微信公众号、QQ群、小区网站,设立“区情通”“网上议事厅”“红黑榜”专栏等将安置农民分层纳入线上治理平台,再利用平台发布信息、开设课堂、收集意见、组织活动等,有效调动安置农民参与小区治理的热情,营造人人参与、人人共享的浓厚氛围。

(三)依托社会力量,拓宽共建共治共享渠道

一是有效发挥群团组织的共建作用。有效发挥群团組织分支机构在安置小区的共建作用,让群团组织在安置小区生根发芽,能加快小区共建共治共享。群团组织如老协、妇联、老体协、青协、团委等植根安置小区进行多元共治,不但重要而且十分必要。调研发现老协在十里家苑小区开展棋牌活动、组建文娱队、宣讲政策、了解民意、调解矛盾等,在小区共建中发挥了重要作用。二是引导更多社会力量参与小区共建。可由峨眉山市委市政府引导相关部门如教育、卫生、就业、社保等,特别是社区的双报到单位参与到安置小区共建。三是重视发挥志愿者队伍的共建作用。可由志愿者协会协调将各行业志愿者队伍的部分志愿活动安排到安置小区,这样不但可以从思想道德、政治觉悟、人文素养、科学素质、艺术审美等方面提升安置农民素质,也能通过志愿者自身实践教育安置农民热心公益、乐于奉献,积极参与小区共治。

(四)依托普通党员、能人,提升共建共治共享水平

一是定岗定责,发挥无职党员的共治潜力。安置小区可以尝试发挥普通党员的作用,比如增设党建工作岗、经济发展岗、科技示范岗、参政议政岗、民主监督岗、扶贫帮困岗、文明新风岗、区容管理岗、维护稳定岗等岗位,让每个党员都做到无职有岗、定岗定责。这不但可以发挥广大无职党员在小区共建共治共享中的先锋模范作用,更重要的是建立一支党员共建共治队伍,增强共建共治能力。二是发掘能人,提升共治水平。党支部要广泛搜集小区个人信息,从中发掘热心公益的能人参与小区治理,这些能人来自群众、威望高、说服力强,在小区治理中能起到事半功倍的效果。

(五)自筹为主、财政倾斜,保障共建共治经费

一是培养安置农民交纳物业费的意识。在这点上,城东社区滨湖苑的做法值得借鉴。他们第一至第三年每年收取每户一角钱,第四至第六年收取两角钱,第七至第九年收取三角钱,和政府的补助数额刚好相反。当小区出现重大支出时,他们再召开业主大会进行集体商讨。他们还对不愿交纳物业费的住户及时劝导教育并做出合理惩戒。这种缴费模式能保证政府补贴退出后小区治理顺利进行。二是通过财政补充经费不足。一方面峨眉山市委市政府可牵头将闲置门市划拨一至两个给对应社区(村)出租,收益用于安置小区的治理。另一方面财政每年先划拨一笔安置小区专项活动经费给乡镇(可按安置小区数量、安置农民数量统筹),再由安置小区将专项活动计划交由乡镇审批,审批合格划拨专项经费,年终实行专项检查。重庆渝北区的康庄美地社区采取专项活动经费方法,收到了很好的效果。

(六)依托群体规范,保障共建共治共享公平公正

一是公约、村规要真正做到由全体业主(村民)共同制定、共同认可、共同执行,要有可操作性。二是监督要一视同仁、统一尺度。三是设置小区红黑榜(线上、线下同步)。四是在严格执行群体规范的基础上坚持“一帮一”“一带一”的感化教育,这样既保证了小区治理的公平公正,又能及时化解矛盾,保证小区和谐发展。

责任编辑:秦利民