铁腕宰相张居正与清流领袖邹元标

2019-11-22齐悦

齐悦

邹元标的名字并不为当代大众熟知,但在晚明可谓享誉海内的忠臣孝子,亦为“家事国事天下事,事事关心”的东林党魁。邹元标曾在中央和地方为官,后来居乡讲学30年。他以儒术经世,恪尽职守,刚直的性格和坚贞的气节家喻户晓。

邹元标早年不畏权贵,力抗张居正夺情而声名远扬,晚年真的如小说家所言后悔少时鲁莽,为张居正平反奔走呼号吗?事实远非这么简单,张居正这位毁誉不一的大政治家和邹元标这位名满天下的清流领袖有怎样的人生交集?有关两人的恩怨情仇,后世又有着怎样的误读?

相似的童年

邹元标,字尔詹,号南皋,嘉靖三十年(1551年)出生在理学名流汇聚的江西吉水。他“九岁通五经”,是当地出名的神童。年轻时的邹元标在学堂读书时,因老师对某段古文解释有误,愤然与之争辩,遭老师用戒尺打手板。可他就是手被打肿了,也坚决不肯认错,以至被逐出师门。邹元标刚直的性格自幼可窥一斑。

邹元标勤奋向学,17岁就考中了举人,前途一片光明,可他放弃了即将到来的会试,拜当地名士胡直为师,并跟随其走遍大明朝两京十三省的名山大川,体察世情百态。他把一路走来目睹的民生疾苦记录下来,报国安民的理想,从此生根。

邹元标出游时,正是张居正荣登首辅宝座、厉行改革之际。张居正年长邹元标将近30岁,和这位尚且名不见经传的青年才俊相比,彼时执掌大权的张居正,早年的命运却与邹元标有着颇多相似。年轻时的张居正也曾是湖广神童,受到顾磷、李士翱等理学名流的赏识。青少年时期,张居正的祖父被湖广的辽王害死,从此开始,张居正立下了拯救苍生、改变世道不公的愿望。

初入官场后,面对官场黑暗,张居正曾几多愤懑,更曾借病告假,四处游历,体察民间疾苦后,张居正抱定了改革之心,此后沉浮官场,经数度起伏,最终执掌了明帝国大权,开始了他长达十年、除旧布新的“张居正改革”。

万历五年(1577年),邹元标考取进士,他在试卷中提出独到见解,字字句句都洋溢着忧国忧民的满腔热情,给考官留下深刻的印象。这次科举的主考,就是首辅张居正的副手吕调阳。吕调阳将邹元标答卷中部分言论转告当权的张居正,张居正闻听后也感叹说:此子性刚直,可堪大用也。

邹元标的座师吕调阳和申时行,都是张居正一手提拔重用的大臣。与邹元标关系更密切的业师胡直和罗汝芳,也都是张居正敬重的论学好友。甚至邹元标的精神偶像罗洪先和欧阳德,也都是张居正仰慕的翰林院前辈。朋友圈的重合与同样的理想抱负,张居正本应欣赏并提携小邹进士。

然而,就在五个月后,两人有了直接交锋,交锋的结果没有把他们变成亲密的战友,却成了不共戴天的仇人。

赤手搏龍蛇

万历五年九月,张居正父亲张文明病逝,按例当回乡丁忧27个月。围绕首辅的去留问题,朝中大臣展开一场激烈的交锋。以户部侍郎李幼孜为首的一群官员为讨好居正,首倡夺情之议,掀起了一场波澜。

明代夺情之事极为罕见,尤其自英宗起,更是三番五次严令“内外大小官员丁忧者,不许保奏夺情起复”,明代中叶以后,除天顺朝的内阁首辅李贤和成化朝臭名昭著的首辅刘吉外,基本已无阁臣夺情之事。如今李幼孜等人为讨好居正而倡议夺情,科道曾士楚、陈三谟等人交章请留,一系列举动无异是在暗潮汹涌的政局中投下一颗“炸弹”。

张居正作为首辅,自己尚不能践行儒家最基本的伦理道德,对下官何有威信,何能服人?张居正对父不孝,势必引起对皇帝不忠的猜疑,对上不忠,如何能当首辅,统率百官?

夺情起复的结局自然引起许多大臣的不满,他们或坚守国家大典,或秉持儒家孝道精神,或不甘于无法借机进行政治排挤,纷纷起而反对,最激进的有张居正的门生吴中行、赵用贤,湖广同乡艾穆与刑部郎沈思孝,他们相继上书反对张居正夺情,都未能阻止万历皇帝挽留首辅,还遭受了廷杖酷刑,为明史又添上了血腥的一幕。

然而,强权镇压异议者并不能使所有人都屈服。就在廷杖后的第二天,又一位年轻人挺身而出,再次弹劾张居正夺情。这个年轻人就是当年的新科进士邹元标,此时正在吏部实习,且亲眼目睹了吴中行、赵用贤、艾穆、沈思孝四人遭廷杖之苦辱。

恰逢此时,邹元标的恩师胡直、罗汝芳等人也因学术分歧与张居正分道扬镳。尤其是罗汝芳四处讲学,刚刚被张居正逐出官场。面对两位恩师遭张居正欺凌,年轻气盛的邹元标如何能咽得下这口气?

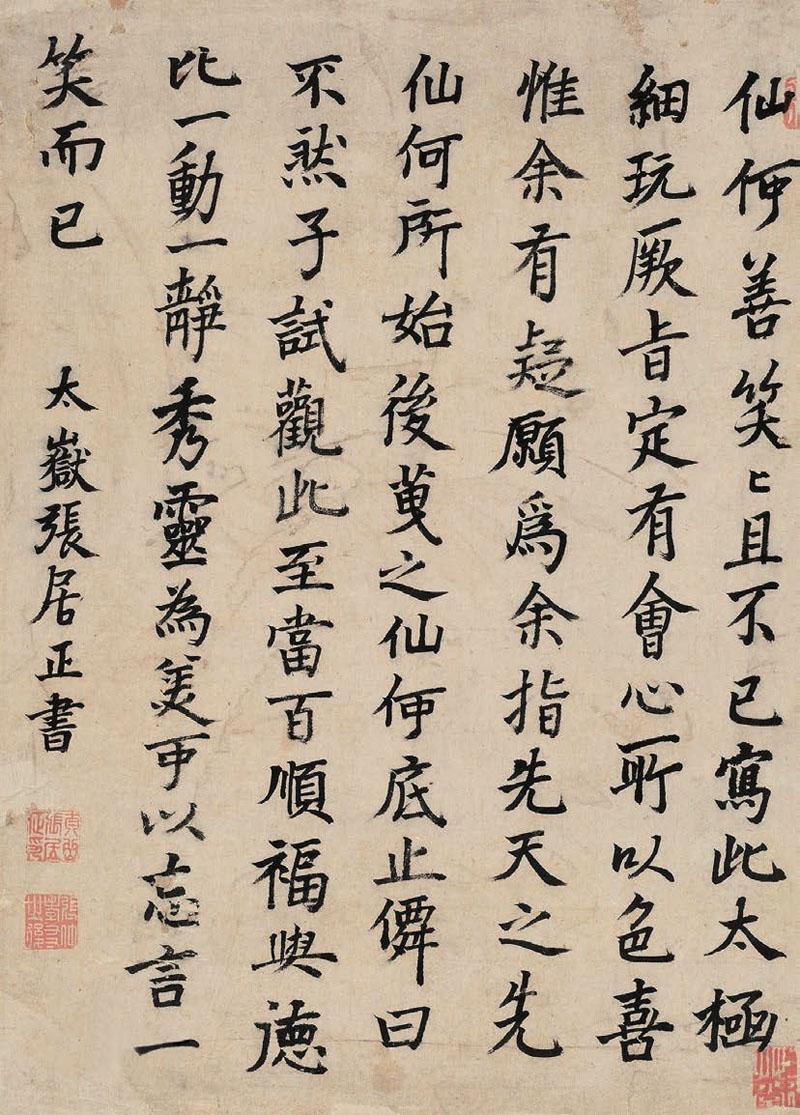

私仇与公愤交织在一起,与其望而生畏,不如奋起抗争。邹元标勇往直前,奋笔疾书写成《论辅臣回籍守制疏》,悄悄揣入怀中。入朝时,他灵机一动,谎称“这是告病请假的奏疏”,又贿赂管事的太监,把奏疏交给他们,得以呈进给皇帝。

邹元标这道奏疏写得比吴中行、赵用贤、艾穆、沈思孝四人更为尖刻。邹元标站在儒家伦理观来考量,认为人亲死而不葬,是为残忍薄行,斥责张居正为禽彘,骄横自大,学术偏激,不堪重用,皇上以“夺情”挽留张居正是大错特错的决断。抗夺情疏还延伸到张居正为政独擅专权、进贤未广、决囚太滥、言路未通等诸多方面,猛烈批评他的改革措施。

在奏折的最后部分,邹元标危言耸听地“展望未来”说,张居正一个人并不足惜,倘若后世有览权恋位的人,以张居正夺情一事作为榜样,居心叵测,觊觎皇位,那可就贻害无穷了。

此疏一上,轰动朝野,邹元标也从默默无闻的无名小辈一举变成天下读书人敬慕的精神偶像。

据说张居正阅之亦感动,内心深处佩服邹进士明知不可而为之的丈夫气慨,叹曰:“此人不怕死,真奇男子!”(沈德符《万历野获编》)但邹元标对施政措施的尖锐批评和对张居正道德的诋毁还是令张居正愤怒不已。张居正和司礼太监冯保商量决定仍以高压政策打击反对派,当天下发圣旨:邹元标廷杖八十,发谪贵州卫所充军。

平心而论,邹元标的奏疏,显然不是一时心血来潮所能写出。细细读来,不难发现他与张居正同样是位忧国之士,他对新政进行了长期的观察和思考,提出了一系列他人敢怒不敢言的值得深思的社会问题。

这种犯颜极谏的精神可嘉,展现了中国古代士大夫坚持信念的光辉形象,万死不辞的凛然气节,且邹疏中确存不少有价值的言论,遗憾的是,由于他是在不恰当的时机、不恰当的场合提出这些哪怕也算正确的意见,那下场就适得其反了。

贵州修炼

邹元标幸免一死,但廷杖给他留下了严重的后遗症,“每遇天阴,腿骨间隐隐作痛,晚年不能作深揖”。他在晚年曾对好友周汝登言:“弟则两足大不如前。盖旧疮杖伤,临老气血不足,始难支持。”

邹元标遭受酷刑后,张居正的状元门生张元忭和会元门生邓以讃等人伸出援手,给予邹元标莫大的支持,张元忭鼓励邹元标:“丈学正而养邃,非仅以气节自见者。”

在谪戍贵州都匀卫的途中,有御史为了谄媚张首辅,跟踪邹元标行迹,不料御史中途暴卒,未能行凶,邹元标又躲过一劫。同时,江西奇女子江坤芷佩服邹元标不畏强权的气节,放弃饶洽之家,毅然选择许身邹元标,一道赴黔,同甘共苦。江坤芷在贵州时产下一子,因无乳而伤,江氏过度忧虑而体虚多病,刚过不惑之年就离开人世。“日滨九死,母倚闾而长盼,子瞻云而长号。”母亲辛酸的泪水,妻子痛苦的呻吟,婴儿嗷嗷待哺的凄慘。一人遭难,全家受苦,这种痛苦丝毫不亚于廷杖。

塞翁失马,焉知非福?贵州僻处万山丛中,在明朝俨然学术摇篮。昔王阳明经历千难万苦,闯过生死关门才有龙场悟道,然后开始他漫长的讲学生涯,终成一代学术巨擘。王阳明的讲学活动培育了一批地方心学人才,形成了全国较早的地域性心学学派一一黔中王门。

邹元标来到贵州时,黔中王门已蔚为大观。邹元标到贵州后平心静气,苦心钻研,时常与当地名儒孙应鳌、李渭、马廷锡、郭子章等人切磋学问,尤其对孙应鳌、李渭二人推崇备至,并虚心向孙应鳌请教。

孙应鳌与张居正私交甚笃,万历初年在张居正邀请下相继出任国子监祭酒和礼部尚书等要职,可谓万历新政的元老重臣。就是这样一位文苑领袖和张居正事业的追随者,此时也极为同情反张英雄邹元标。

在孙应鳌等贤达的帮助下,邹元标在贵州六年间学业大进,以传播良知学显赫于学林,以忠介闻名朝野。戍边生涯成就了邹元标的道德学行,他在当地积极从事书院讲学活动,也推动了阳明心学在贵州少数民族地区的传播。这为他以后主持江右王门,引领阳明学发展,乃至在北京主持首善书院,成为东林党的精神领袖做好了准备,这似乎还要感谢为他创造条件的张居正。

张居正利用政治高压廷杖并流放邹元标,不仅陷自己于不仁不义,而且扩大了邹元标的影响力,张居正的门生张元忭、邓以瓒、郭子章,好友耿定向、胡直、孙应鳌等人纷纷对邹元标抱予同情之心,而与张居正貌合神离,加剧了张居正改革团队的分化。

万历十年,首辅张居正溘然长逝,张四维继任首辅。为收买人心,建立新政府威信,张四维相继把曾遭受张居正打压的异议分子召回朝廷,万历十一年,邹元标才得以重返京师。而就在同年,张居正在反对派的追杀下被削官夺谥,万历十二年,籍没家产,长子自杀明志,次子流放烟瘴之地。

经历了从忠贞不二、精忠谋国的王者师到擅权乱政“千古罪人”的一百八十度身份转变,张居正其人其事一时成为万历朝的政治大忌,不少投机者在张居正家破人亡之后仍弹章追论,穷追猛打,将其比为杨国忠、秦桧、贾似道之流的邪佞大奸,扬言要剥其骨、食其肉,以解心头大恨。同一时期涌现的多种笔记小说以及士人墓铭,都将矛头直指张居正,斥骂他是玩弄权术、祸国殃民的大奸。

一代名相尸骨未寒,便遭家破人亡之祸,令人唏嘘不已。张居正的门生、邹元标的好友张元忭当年对乃师夺情耿耿于怀,此时却对张家惨祸深表同情,致信邹元标表达他的同情与不平,希望邹元标等言官认清张居正的功罪,不可全盘否定张居正其人其政。

邹元标也对政局的反复和世态炎凉感到担忧,奏上《严加修省以答天心疏吏科》讽刺了这种恶劣政治文化,表达了他对国家未来的担忧:“如处故相一事,昔称伊吕,今异类唾之矣。昔称恩师,今雠敌视之矣。一人之身前后,背驰为鬼、为蜮,不可测度犹且悠悠策马迹;遍公卿以软熟为工,以谋国为迂,有臣如此,国奚赖焉?”(邹元标《邹忠介公奏疏》卷一,《严加修省以答天心疏吏科》,明崇祯十四年林铨刻本)

倒张大潮中,邹元标没有像吴中行、赵用贤等遭遇廷仗官员那样伺机报复张居正,也未如投机分子一般墙倒众人推,落井下石博得美名。他所做的不是攻击张居正本人劣迹,而是不遗余力推荐胡直、耿定向等被张居正排挤的官员,弹劾张居正器重的礼部尚书徐学谟和户部侍郎张士佩等人,批评张居正的毁书院政策,请求开放书院讲学,可谓是张居正改革政策不折不扣的强硬反对者。

士林的觉醒

时间会冲淡一切,随着明朝统治危机的加深,越来越多有识之士开始深刻反思张居正及其开创的万历盛世。明史在张居正本传断言:“终万历世,无敢白居正者。”很多学者包括传记大师朱东润先生都曾采信此说,其实事实并非如此。

早在万历四十八年,户科给事中官应震就大胆奏上一本《为救时旧相论定多年,仰祈昭雪沉冤以慰忠魂以开相业》,这真是万历当朝难得一见的全面为张居正洗白辩冤、乞求昭雪的奏疏。

官应震逐条列举张居正在内阁十六年对国家的贡献,招人怨恨的原因和他的过失,声称他早年崇拜邹元标的忠肝义胆,痛恨张居正夺情违制、刚愎专擅,但经历二十余年的宦海风雨,他深刻体会到张居正功在国家、过在身家,祈求明廷为他昭雪,激励后来人。

官应震的奏疏充分表达了这一代士人对张居正从仇视,到理解,直至景仰、追慕的转变,从而展示出新一代读书人忧愤国事,要求重新评价张居正历史功绩的思路历程。

由于张门冤案的始作俑者万历皇帝尚在,官应震怀着满腔热血写成的奏疏如石沉大海,依旧以“留中”的方式冷处理。几个月后,万历皇帝一命呜呼,他生前的专横暴戾,胡作非为已将大明王朝推入到内外交困的渊薮之中。

愤青的成熟?

明史亦有论“邹元标为都御史,亦称居正”,当时及后世论者都认为,尽管邹元标早年因激烈反对张居正夺情遭受酷刑,可邹氏德高望重,不计前嫌,是张居正身后恢复名誉的第一功臣。

邹元标时任左都御史,言官的上疏他都会过目审核,并且邹元标留下那句著名的“功在社稷,过在身家”的经典评论,成为主导明清史学家对张居正其人的主流评价。

凡此种种,人们普遍认为,白发苍苍的邹元标目睹时局败坏,幡然悔悟,后悔当年的鲁莽行为,重新拜倒在这位社稷能臣脚下。于是,他拖着因为张居正而被打残的双腿,又积极为张居正平反事奔走呼号。

明末清初广为流传着这样一个故事:邹元标后悔年轻时轻狂无知弹劾张居正,待他起复来到京城,第一件事就是嘱咐时任内阁首辅的叶向高为张居正复谥。

事实真的是这样吗?

我们姑且不辨这个故事的真伪,至少它透露出两层信息:邹元标晚年思想转变,赴京后叮嘱时相叶向高为张居正平反。

天启初年,邹元标在众人交章推荐下,重返阔别数年的京城做官。这个承载着他治国安邦理想的地方,令他感到亲切而又忧虑。此时的朝廷,史书谓之“众正盈朝”,东林党人遍布朝廷,他看到同道人执掌国家大政,心中固然高兴,可这群自诩正义的士大夫有个致命弱点,就是和早年邹元标一样,以气节自负,陷入党争的泥潭而不自知。

随着官位的提高,从政经验的丰富,晚年邹元标的性格更为成熟,刚介敢于直言的愤青已磨练成和易维持大局的老臣。几十年的讲学生涯,邹元标继承和发展王阳明的“良知之说”,既重视儒家所提倡的纲常伦理,又推崇中庸之道。有感于朝内党派纷争,大臣各怀偏见的情况,邹元标向皇帝进“和衷”之议。

邹元标宦海沉浮二十年,厌恶党同伐异的朋党政治,一心矫正弊政,主张朝臣和衷共济,容纳不同政见的同僚,为了国家大计求同存异,他所举荐的人才也尽量跳出门户之争的局限。

有人讥讽他已失去了年轻时的气节,邹元标笑日:“大臣与言官异。风裁踔绝,言官事也。大臣非大利害,即当护持国体,可如少年悻动耶?”

邹元标所言的“大臣当护持国体”与张居正立朝的老成持重何其相似,或许正是这里的“可如少年悻动耶”演绎为坊间“悔其论劾,为少年客气”的传言,加之邹氏又是闻名海内的东林君子,他痛心时局,志在起衰振堕,与昔日的张居正有着共同的政治抱负。当时确有年轻人劝诫他能为张居正平反,茅元仪就是一例。

茅元仪是嘉靖状元茅坤的孙子,熟知兵略。他深深敬慕张居正,向邹元标上书希望为其平反。为避免引起邹元标的反感,他在信中措辞极为委婉,首先列举了张居正晚年各种过错,证明邹元标早年弹劾张居正确有先见之明,然后笔锋一转,认为治乱兴亡的关键在于振饬纲纪,振饬纲纪就必须先褒录先朝名相振纲纪之功以激励天下任事之臣。因此,他恳请邹元标“为江陵复爵谥,以成大君子光明无我之举动”。

茅元仪还特别指出,早在先帝(万历)时就有士大夫为张居正喊冤叫屈,而天启改元之初,士大夫反而沉默不言,就是依违观望道德领袖邹元标的态度,张案平反一事只能由众望所归的邹元标率先号召,方能服众。

遗憾的是,邹元标现存文集并未收录他的回信,茅元仪的建议对邹元标究竟有无影响,影响多大则不得而知。

至于邹元标究竟有无后悔当年弹劾张居正夺情为少年意气,并苦口婆心规劝叶向高筹划平反之事,以现存文献来看,并无明文记载。假若邹元标真如传言所说,积极为张居正平反奔走呼号,他应将和茅元仪等人的书信自豪地收入文集,作为信史流传后世;而其文集未收入任何相关信函,似可说明邹元标对此并不热衷。就连当时的复社文人吴应箕对此也颇为质疑,正是因为邹元标当年不畏权贵,誓死捍卫纲常名教,才成为天下清流共同仰慕的精神偶像,他晚年难道就全盘否定当初义举了吗?吴应箕按捺不住,亲自找来知情的御史方震儒询问究竟。

方御史告诉他:“先生为总宪莅任,诸御史皆在。先生曰:‘江陵之不守制者,罪也!予往时不得不论。由今思之,江陵未尝无功,则谥亦不可不复。诸君以为何如?时诸御史皆服先生无成心,其始终为国也。呜呼,由侍御之言,此所以为东林哉!(吴应箕《楼山堂集》卷七,《江陵夺情》)

原来,邹元标为张居正平反一说的雏形大概源于方震儒对吴应箕的谈话,仅从方震儒的原文看来,邹元标晚年对张居正也只是部分肯定,而且并无后悔自己先前弹劾张居正夺情。方震儒还提到邹元标要求为张居正复谥,而终邹氏一生,张居正并未获得复谥待遇。(邹元标卒于天启四年,张居正正式复谥是在崇祯中期)

邹元标与张案平反关系再探讨

翻阅《明熹宗实录》和邹元标本人的文集,并无专为张居正喊冤叫屈的奏疏或书牍,却能发现不少他抨击张居正专权乱政的言论。

黄宗羲的《明儒学案》邹元标本传记载说,“给事郭允厚言,侍郎陳大道请恤张居正,元标不悦,修旧怨也!”(黄宗羲,《明儒学案》卷二十三,《忠介邹南皋先生元标》)天启二年,湖广籍的户部侍郎陈大道为故相请求恤典,遭到邹元标的不悦,不肯为张居正正名。面对言官的指责,邹元标马上站出来为自己辩驳。

邹元标仍然不改昔日的政治理念,批评张居正学术偏激,刚愎自用,对他的人品也颇有微词;他回忆当年的大清算运动中,不少人是出于忠愤,其中也夹杂着投机媚上的小人。他在那么恶劣的政治环境下,都不落井下石,现在怎么会和死去四十多年的朽骨为仇?总之,当时众口铄金,任由事态发展到张居正家破人亡确实过分,现在该是平反昭雪的时候了。

弹劾邹元标的郭允厚是著名的阉党分子,他亦非单纯同情张居正,他对邹元标的攻击带有浓重的党争色彩,批评其有心报复张居正,或许也有几分夸张。

然而,即便是邹元标本人的自辩疏,面对“国衰思良相”的政治大环境,邹疏中也仅仅只说“旌其昔劳”,连张居正的社稷大功都未曾提及,可见晚年邹元标依然对张居正抱有一定成见,也从一个侧面折射出以邹元标为代表的东林清议对张居正其人其学、其治国之术始终存在分歧。

接着,东林首辅叶向高也连忙跑来为同志说情,他直言是楚人积极为张居正请求恤典,邹元标只是沉默不语,没有阻拦。面对首辅的赞美和挽留,邹元标作出淡泊名利的高姿态,再上一疏请求放归,表明他不贪权位、不慕虚名的品格:“张居正相幼君十年,昧人臣小心之义,昔议其非,臣非私意,今录其功,臣付公论,此心如衡,不能为人轻重,必欲臣出一言争,以成己之是,亦小之乎?(叶向高:《明熹宗实录》)

他说得更加明确:当年批评张居正是出于公心,今天记录张的功劳也是付诸公议,一心为公,始终不变。由此可见,邹元标晚年依旧崇尚儒家伦理纲常,以反抗居正夺情为荣;但他能够审时度势,顺乎舆论民意。

张居正案平反的主要力量是梅之焕、官应震、陈大道、罗喻义、杨嗣昌等湖北士绅,邹元标自己亦坦言,他所作的只是遵从公议,顺水推舟。

邹元标主导为张居正平反一说影响甚广,流传四百余年。笔者以为,时人及后人编造出这样的美好传说,主要目的莫不是以强硬反对派的悔悟来彰显张居正的伟大和东林党人的一心为公。

其实,这种做法大可不必,邹元标尚能从大局出发,显示了他海纳百川的君子风度。公道自在人心,张居正的伟大亦不需通过反对派的称赞来证明,梳理清楚历史事件的来龙去脉,显然比无意义的衬托更有意义。