由洛阳到蜀中:天彭牡丹的绮丽史

2019-11-22蒋蓝

蒋蓝

彭州,蜀地牡丹的故乡

在黄河文化区域,牡丹毫无疑问是花王。不但在于它硕大繁复的花态,以及君临天下的咄咄逼人之势,还在于它的文化隐喻,华丽、富贵几乎成为了牡丹在民间落地生根的最大原因。

富贵文化就像飞蓬一般席卷而下,蜀地自然无法幸免。其实在今川西地区原本有牡丹,但到唐末已渐绝迹。王建建立前蜀,又从北方引种牡丹到蜀宫御苑。宋代黄休复笔记《茅亭客话》一书记载牡丹花:“西蜀,至李唐之后未有此花……至伪蜀王氏,自京、洛及梁、洋间移植。”京即唐朝京城长安(今西安),洛即洛阳,梁指梁洲(治今陕西汉中),洋指洋州(治今陕南洋县)。成都民间传说花蕊夫人最爱牡丹和红桅子,后蜀王孟昶命官民广种牡丹,并说:“洛阳牡丹甲天下,今后必使成都牡丹甲洛阳。”他还派人前往各地选购优良品种,在宫中开辟“牡丹苑”。牡丹繁盛之下,孟昶除与花蕊夫人盘桓花下之外,更召集群臣,开筵大赏牡丹。人与花相互彰显,构成了蜀国一段绮丽史。

著名画家张大千曾借牡丹来表达思乡之情。他在旅居巴西时写了首《故乡牡丹》:“不是长安不洛阳,天彭山是我家乡。花开万萼春如海,无奈流人两鬓霜。”诗中所提到的天彭山,就是今天的彭州,也是蜀地牡丹的家乡。

天彭丹景山具有独特的季候,一直就是蜀王朝的后花园。唐肃宗上元元年(公元686年)三月,杜甫应彭州刺史高适之邀游丹景山,写下了《花底》一诗。这是历史上咏天彭牡丹的开山之作,也是中国最早的牡丹诗之一。加上陆游的《天彭牡丹花品序》,天彭牡丹由此成为与洛阳牡丹相颉颃的灵姝。

天彭牡丹里,有原产的单瓣野生牡丹,俗称“川花”,足以证明彭州是蜀地牡丹的故乡,加上北方以及“藩地”品種杂交而形成的天彭牡丹,花大、瓣多(最多达880余瓣)、瓣基部多有紫斑的特色。而更为重要的一个原因,在于丹景山牡丹最初由僧人看护管理,花在与时光的对望里获得了最大的慵懒,她们旁逸斜出,渐渐在岩石缝隙里顽强繁衍,一些花被遮荫后花色变异,形成了由岩石、丽花、藤萝、野草酝酿而出的一种蜀地韵致,宛如一幅皴法淋漓的水墨,这与洛阳庭院中的牡丹大异其趣。

与淮橘为枳反向而行,牡丹在西蜀上山下乡,其形而上的属性必须接受再教育,她纡尊降贵,开始在蜀地方言中裙裾摇曳,辨声猎色。物性在变异中重塑,宛如花朵的延宕与内翻,翻出血肉之艳与骨髓之玉。在我看来,天彭牡丹的根性,并非天鹅之舞,而是一种峭拔于巉岩的凌波微步。

牡丹,蜀中才子的境界

以牡丹自喻,历来是女才子的特权,比如“卖残牡丹”的鱼玄机,比如《牡丹亭》里的杜丽娘。而处于蛰伏、独处时期的男性,梅花、度竹、荷花、青松、菊花,往往成为了他们的精神镜像。但在丹景山,至少有两位天纵奇才者,却偏偏对这岩石缝隙里的牡丹,寄托了无限沧桑与心事。

第一位,是大名鼎鼎的硕儒王闾运。

查《湘绮楼日记》,光绪七年三月十五至二十一日,王闿运去了彭县丹景山看牡丹,去了灌县看都江堰。这是王闿运应丁宝桢之请入主尊经书院一年多后,第一次正式出游,他平时多去武侯祠、杜甫草堂散散心。他去彭县,从城西出城到洞子口,一路过从义桥、龙桥,“川水甚壮,水桐花盛开”。路过新繁还去看了看东湖,“东湖亭廊甚卑,结构胜于杜祠”。在新繁歇了一晚后,第二天从新繁出发,过青白江。王闽运在丹景山待了3天,十九日才下山,从桂花场、丰乐场进入灌县。路上所见“唯彭县种罂粟者多,余多种麦豆者”。

金华寺位于成都彭州市丹景山之巅,建于唐玄宗时期,其开山祖师为金头陀。这位头陀就是大名鼎鼎的新罗国(今韩国)三王子、神僧无相禅师,他同时又是大慈寺、净众寺、宁国寺的开山祖师。金华寺堪称巴蜀最为宏大的牡丹道场,牡丹奇异,从石穴岩缝中摇曳而出,因此有“仙牡丹”之说。王闿运记录了光玺和尚对他说的话:此地牡丹“有二本是唐时旧窠,从石缝出。”“此寺花为金头陀所植,未详唐何代也。”他在唐风韵致感染下,欣然为金华寺撰写了著名楹联:“山中昼永看花久,树外天空任鸟飞。”后来他又写了一些诗文记录这次游历,其中《天彭牡丹》一诗,表达了自己不贪恋富贵的清高心态,诗乃以花喻人,咏物而持志,这是恃才傲物者的最佳自我描述。

牡丹,画家超凡的寄托

比王闿运走得更远的是国画大师陈子庄。

陈子庄弟子、著名美术家陈滞冬曾对笔者说,需要纠正一个以讹传讹的误会:陈子庄先生从1950年直到1976年逝世,就没有再到丹景山。他数次前来观花,均在民国时期,并且绘制了上百幅天彭牡丹,红牡丹、白牡丹、墨牡丹、状元红、绿牡丹……画幅或大或小,大多绘制于阴晴突变、人生困厄的时期。落款时间、地点故意错写,他不愿意让人从中发现自己的牡丹踪迹。

确凿的事实是,他在金华寺前流连忘返,对唐时牡丹“状元红”反复摹写。人与花的无尽对望,人穷志长,花红缠绵,那是怎样一种心迹?

他至少在十几幅牡丹图上有详细题款。比如,他的四尺中画《红牡丹》题款:“多宝寺在彭州丹景山之巅,悬岩断壁皆生牡丹,苍干古藤,天矫寻丈,倒叶垂花,绚烂山谷,有丰碑书‘唐时旧窠四字,则知其事久矣。予曾到其地,故为图以记之。”

如今有人对此质疑,认为牡丹怎么可能“天矫寻丈”?莫非陈子庄将蔷薇认作了牡丹?将藤本当成了木本?进而认为陈子庄从来就没有去过天彭。

对天彭牡丹十分熟悉的陆游,写有《赏小园牡丹有感》:“洛阳牡丹面径尺,鄜畴牡丹高丈余。世间尤物有如此,恨我总角东吴居。俗人用意苦局促,目所未睹辄谓无。周汉故都亦岂远,安得尺箠驱群胡!”鄜畴一地为秦文公祭祀白帝处,在今陕西富平县,汉属左冯翊,为长安“三辅”所辖,诗中借指长安一带。此诗告诉我们,唐宋时代,就有“高丈余”的牡丹。

那么,丹景山有无这样的品种?晚清在四川担任过官员的王培荀指出:“放翁《花谱》载,彭县牡丹之盛,与洛下等。丹景山奇峰积翠,幽壑清泉,多牡丹,有高丈余者……”(《听雨楼随笔》266条,巴蜀书社)这就可以佐证,陈子庄所言天彭牡丹“天矫寻丈”,绝非虚言。

陈子庄所见,极可能是缠枝牡丹(学名:Calystegia dahurica f.anestia),又名藤本牡丹,属于旋花科打碗花属毛打碗花下的一个变型。分布在中国大陆的江苏、浙江、安徽、黑龙江、河北、四川等地,生长于海拔1500米至3100米的地区,一般生于山坡上,目前尚未由人工引种栽培。

陈子庄的四尺中堂《白牡丹》,有如下题款:“吾蜀丹景山产牡丹,不在洛京下。余三十年前与‘盲禅师到此。今写白玉盘,能得其天趣。”根据陈滞冬回忆,子庄师提到的“盲禅师”其实并不盲,乃是民国蜀中一位江湖异人,有武功,“盲禅师”为其名号。

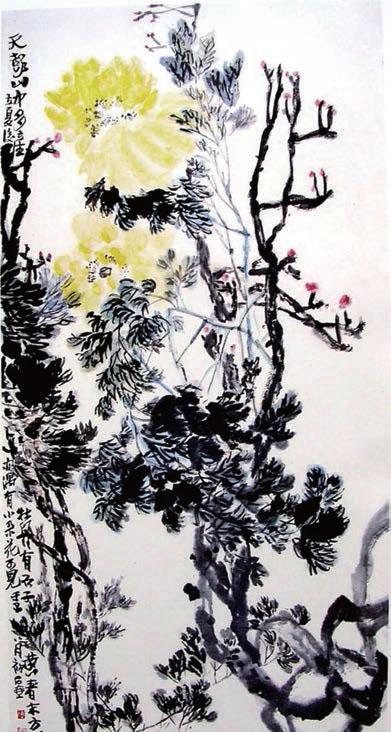

仔细观摩陈子庄的天彭牡丹画,他一反古人布局(尤其是北方画家的布局),多将花朵分成两部分处理:花蕊间的花瓣较小,反而用色重,笔触较短,多次点染;上面周围大花瓣反向下垂,花瓣较大,笔痕也较淡而松。

历来绘制牡丹的好手多为御用艺人,衣食无忧,闲庭信步。穷得连好纸佳墨也买不起的陈子庄,爱画牡丹,自有超凡的寄托。

他用方言自况:“我画牡丹,有时先将叶子一阵网起,然后画朵花就完了,不一定硬要画根杆杆逗(凑)起。”他喜欢纯粹的颜色,画牡丹不用白粉,这样就使花色更抽象。有时,他用纯墨画花朵,浓墨点化,似乎要让花喊叫出声,把来自地底的苦涩尽情吐出。一般画家淡色处理的花茎,子庄先生反而使用色彩画枝杆。这就像梵高燃烧的向日葵,天彭牡丹在陈子庄笔下第一次得到了奇异的赋形和纸上命名,诡异而瑰丽,颇为惊心。那其实是他的梦与野地里的牡丹,撞了一个满怀……

花到极致必成妖,牡丹也被称为“花妖”。据王仁裕《开元天宝遗事》载:“初,有木芍药,植于沉香亭前。其花一日忽开,一枝两头,朝则深红,午则深碧,暮则深黄,夜则粉白。昼夜之内,香艳各异。帝谓左右曰:‘此花木之妖,不足讶也。”我想,陈子庄的眼睛其实早就看穿了历史中牡丹的阴面与阳面,他在《谈艺录》里说:“古人书读得多,但论到画画,到底还是观察少了,以致眼高手低。此外,所观察与描写的对象都限于庭园之梅,山林野梅的气氛没有体会过。古人画的牡丹,也仅从庭园中看到的牡丹而来。我不喜欢画庭园中的花卉,以其遭人工扼杀,违背自然规律,生命力薄弱。”

基于这样的视觉,与其说天彭牡丹给予了陈子庄一种罕见而淋漓的野趣,不如说陈子庄赋予了天彭牡丹與世无争、傲岸沉雄的气质,那种渴望与天地一起老去的愿望,天彭牡丹,承受了它们未必能够承受的生命之重,那未尝不是陈子庄关于自己艺术永在的一个生命设喻:“生在丹山北,垂垂野意浓。移入庭园里,胭脂血泪红。”

近年来,丹景山和彭州市内各公园作为牡丹园地,向民间搜集遗存旧种并引进洛阳品种已达200余品,约近百万株。其中尤以丹景山范围最大,已形成红霞飞云、粲然陇蜀的人文景观。

《蜀王本纪》中还有如下记载:“李冰以秦时为蜀守,谓汶山为天彭阙,号曰天彭门,云亡者悉过其中,鬼神精灵数见。”历史学家任乃强先生指出:“瞿上,今彭县北,海窝子‘关口是也……相对望,如阙,《元和志》谓之天彭门(一称天彭阙),自阙下瞰成都平原,有如鹰隼翔视。故古称海窝子为‘瞿上。”由此可见,距离丹景山牡丹生息地甚近的天彭阙,乃是蜀之神山一一岷山的大门,牡丹或幻或化,总是蜀地的精魂。

5月中旬的一个下午,我穿过陆游祠和高敞的桢楠林,来到金华寺之前,怅望着那些与岩石、青苔、野草喃喃对话的野地牡丹,我发现在连绵的沟壑里,见到的更多的还是野草和岩石。但牡丹还是牡丹,花朵并不硕大,但静静开放,一些凋谢的花朵渐渐倒伏在石头上,似乎睡过去了……天彭牡丹,劲骨刚心,这让我感到了一种宿命:我必向天彭阙如甘露,我必如野地牡丹那样开放。