莫扎特:世界音乐史上的丰碑

2019-11-22Tiya

Tiya

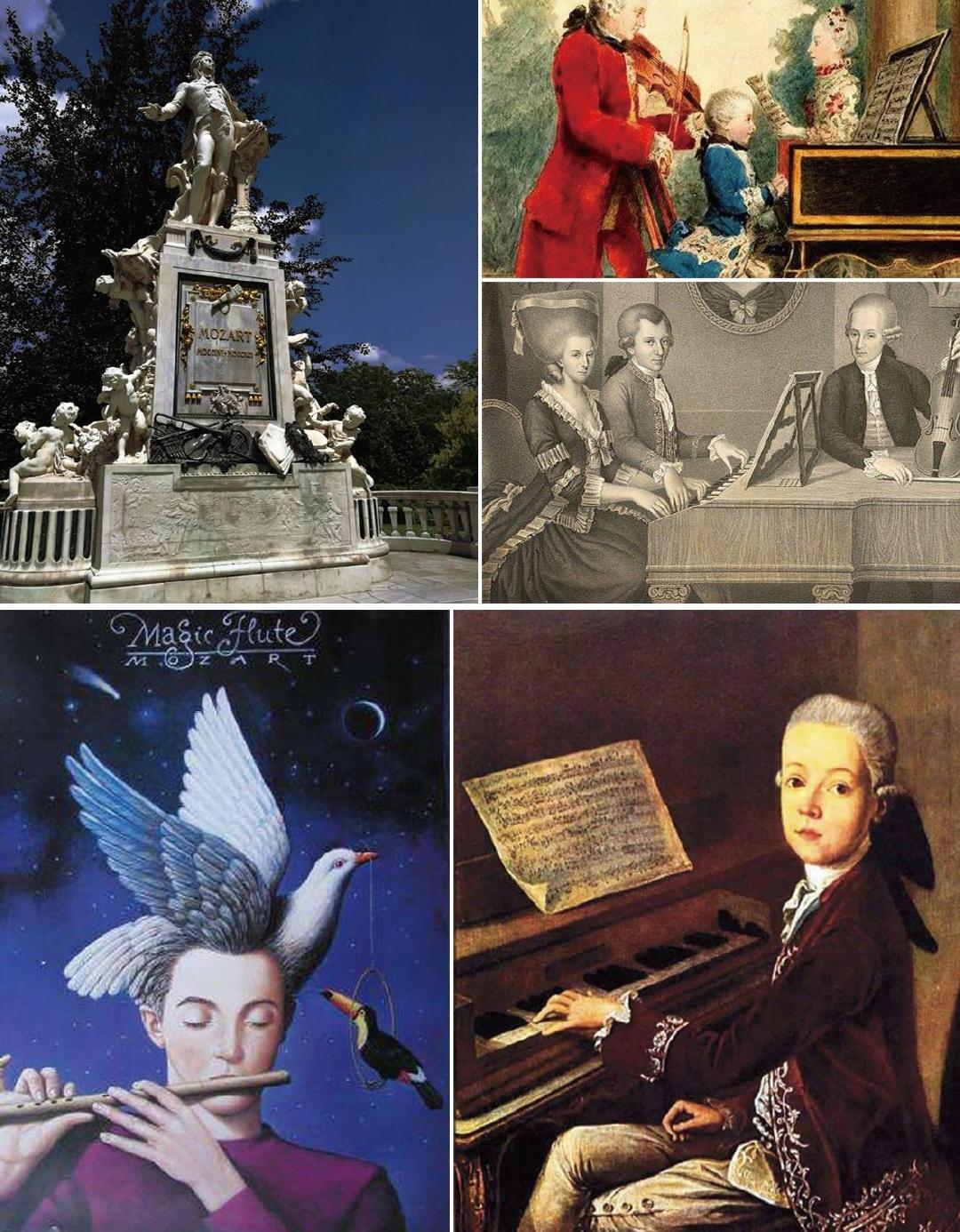

莫扎特是最具知名度的古典音乐家之一,作为音乐史上古典主义时期的代表人物,他用大量经典旋律为我们诠释了古典主义的理性与和谐之美。在后世关于莫扎特的记述和研究中,最被人津津乐道的同样是他的音乐天赋,他下笔如飞,作曲速度极快,音符和旋律仿佛信手拈来。也许,正应了那句“慧极必伤”,莫扎特在三十五岁盛年之时就离我们而去,也成为音乐史上英年早逝的代表之一。

音乐神童莫扎特

莫扎特素有“音乐神童”的美称,是维也纳古典乐派的重要代表人物之一。作为古典主义音乐的典范,莫扎特对欧洲音乐的发展起到了重要的作用。作曲家柴可夫斯基认为莫扎特是“音乐的基督”,诺贝尔文学奖得主罗曼·罗兰说:“莫扎特的音乐是生活的画像,但那是美化了的生活。旋律尽管是精神的反映,但它必须取悦于精神,而不伤及肉体或损害听觉。所以,在莫扎特那里,音乐是生活和谐的表达。不仅他的歌剧,而且他所有的作品都是如此。他的音乐无论听起来如何,总是指向心灵而非智力,并且始终在表达情感或激情,但绝无令人不快或唐突的激情。”

莫扎特创作的原则用他自己的话说就是让世界感到欢乐,在他短短三十五年人生中涉及了各种音乐领域,其作品数量高达七百多部。歌剧是莫扎特创作的主流,而在交响乐领域,他又与海顿、贝多芬一起为欧洲音乐史写下了最光辉的一页。

1756年,莫扎特生于奥地利萨尔茨堡的一个宫廷乐师家庭,父亲列奥波尔得·莫扎特是萨尔茨堡大主教教廷交响乐队的演奏员和作曲家,母亲安娜·玛丽亚·波特尔也十分热爱音乐,会拉大提琴和小提琴。莫扎特原本有很多兄弟姐妹,他是家中最小的孩子,排行第七,然而除排行第四的安娜和莫扎特外,其他五个孩子都先后夭折了。安娜从小便表现出不凡的音乐才能,后来成为了杰出的键盘乐器演奏家。莫扎特则被世人誉为“音乐史上绝无仅有的音乐神童”,他自幼便表现出超常的音乐天赋,三岁弹琴,五岁就已作了数首可爱的小乐曲,对此雅号,他是当之无愧的。

1762年,列奥波尔得决定带子女去欧洲各国的宫廷一展才华,他们先访问了德国慕尼黑和奥地利维也纳,所到之处孩子们都备受瞩目。由此,列奥波尔得决定带着孩子们做长期的旅行演奏,这一走就长达三年之久。

贵族们喜欢用音乐来衬托自己高贵的气质,所以,当莫扎特来到慕尼黑之后便收到了很多贵族的邀请,莫扎特的演奏为上流社会阶层带来了诸多欢乐。

在法国巴黎,莫扎特收到了国王路易十五的邀请,来到凡尔赛宫演出。这场演出可谓盛况空前,听过莫扎特演奏的人都对他赞不绝口。于是,当莫扎特来到英国伦敦时,随即又收到了国王乔治三世的邀请函。在伦敦,大家称赞小莫扎特为“伦敦最受欢迎的音乐家”。而这一年,莫扎特年仅八岁。

少年时期便出尽风头,获得各种荣誉的莫扎特,在十七岁时回到了家乡萨尔茨堡,在科洛雷多主教那儿做了一名小小的乐师。童星的光芒让莫扎特逐渐形成了轻快而华丽的曲风,大主教却要求他的作品必须为宗教儀式而作。莫扎特心有不甘地接受了这一限制,但这也使得他在接下来的三年与大主教之间的关系持续恶化。幸运的是,在此期间莫扎特在维也纳结识了海顿,两人建立起了惺惺相惜的友谊。

明朗少年的忧伤

1769年至1771年间,莫扎特随父亲去意大利,跟乔丹尼·巴蒂斯塔·马蒂尼学艺,他凭着记忆誊写了格雷戈理奥·阿莱格里的《求主怜悯歌》,由于他深厚的对位法基础,被选为博洛尼亚爱乐协会会员。在此期间,莫扎特的歌剧《彭特国王米特拉达梯》也在米兰一鸣惊人,他还因此荣获了罗马教皇克雷蒙十四所赠予的“金踢马刺”骑士称号。莫扎特获得的这项殊荣,不但自己引以为傲,而且在音乐史上也是一件罕事。

莫扎特的父亲列奥波尔得不只是耐心地教孩子们音乐,同时也会进行周全的家庭教育,这使得莫扎特因其天才受到赞美的同时,仍然保留着仁爱的本质与天真率直的天性,对人也始终存有爱心。作为神童,莫扎特曾蜚声国内外,但到了青年时期他却发现创业艰难,想获得资助更是难上加难。父亲努力想为他在维也纳宫廷中觅得一官半职也终未能如愿,他只好被迫留在大主教府中继续创作。

尽管莫扎特是旷世奇才,可在大主教眼中,他不过是一个普通的奴仆,而且是一个糟糕的奴仆。莫扎特不得不像他的前辈海顿那样,每天在前厅的穿堂里恭候大主教的吩咐,随时都有可能遭到大主教的辱骂甚至严厉的惩罚。然而,莫扎特毕竟不是海顿,他拥有更强的自尊心和独立不羁的精神。为摆脱大主教的侮辱与控制,莫扎特毅然提出了辞职,成为欧洲历史上第一位公开摆脱宫廷束缚的音乐家。

莫扎特不愿与愚不可及的人交往,对贵族雇主更是公然蔑视,他曾说:“我不是伯爵,但我的灵魂比许多伯爵高尚得多,德国的公爵全是财奴,要我得到你们所能得到的那些勋章,比要你们成为我莫扎特容易得多,即使你们死而复生两次,你们也办不到。”当然,莫扎特同大主教的决裂,可以说是一个进步艺术家同封建世界之间矛盾冲突的必然结果。

冲出牢笼的莫扎特随后定居在了音乐之都维也纳,开始了他作为一个自由艺术家的生涯。当时他年仅二十五岁,可离生命的终结也只剩下十年,在维也纳的十年,也成为他创作生涯中最重要的十年。

1782年8月,歌剧《后宫诱逃》初演后不久,莫扎特为了维持日常生活开支,忙于教课、演出和写作。在生命的最后九年中,他经济上困难重重,身体状况每况愈下,只得贱卖作品。可即使如此,从他笔下仍能流出大量杰出的作品,几乎遍及各种音乐体裁。

时间线走到这里,便到了莫扎特生命的最后一年。1791年,伊曼纽尔·席卡内德托他写一出歌剧,莫扎特为他谱出了《魔笛》这部作品,并于当年的9月30日一炮而红。《魔笛》是莫扎特最后一出歌剧。它所获得的巨大成功为濒临崩溃的莫扎特带去了难得的安慰。

就在这一年7月,一位神秘的不速之客的出现似乎就已预示了莫扎特的死亡,他要求莫扎特创作一首《安魂曲》,且必须匿名。这个神秘人物使莫扎特六神无主,心力交瘁的他含泪告诉妻子,这部作品将为他自己而写。然而,《安魂曲》刚写到一半,莫扎特就再也握不住手中的笔……

1791年12月4日深夜,莫扎特躺在冰凉的病榻上想象着《魔笛》的演出,喃喃自语道:“第一幕结束了……现在开始夜后的咏叹调……”凌晨一点,他轻轻地闭上了双眼。而此时,豪华的威登歌剧院里灯火辉煌,舒适的包厢内座无虚席,维也纳各界人士济济一堂,正在津津有味地欣赏着莫扎特的新作《魔笛》。

莫扎特出殡那天狂风呼啸,大雪纷飞,恶劣的气候迫使几位送葬的亲友不得不中途返回,只留下一个掘墓老人赶着灵车踽踽独行。那是一个埋葬罪犯、流浪汉与贫民的坟场,下葬的墓穴里已有两口他人的棺材。当时,妻子康斯坦泽·韦伯重病卧床,无法到场,数日后当她赶往坟地时,已无法找到准确的墓址。

莫扎特的一生就这样结束了,但是他留下的动人乐曲将生生世世奏响。