《吴让之篆书吴均帖》

2019-11-22吴健

吴 健

一、承上启下吴让之

吴让之(1799—1870),清末著名书画篆刻家。祖籍(今南京)江宁,自父吴明煌起移居仪征,晚年流寓泰州。原名廷飏,字熙载,后因避穆宗载淳讳50 岁后更字让之、攘之,号让翁、攘翁、晚学居士、晚学生、方竹丈人、言庵、言甫、难进易退学者等。书斋以晋铜鼓斋、师慎轩名之。

吴让之是包世臣的入室弟子,包世臣是邓石如的学生,吴让之即是邓石如的再传弟子。其行草学包世臣,篆隶及篆刻则师法邓石如。如果说包世臣是在理论上传承与弘扬了邓石如的艺术精神,那么吴让之才称得上是邓派艺术的真正继承和弘扬者。尤其是对邓石如的篆书和篆刻,不仅承接正宗衣钵,还能自成面目,进一步延续和完善了邓派书风、印风,如果说秦代小篆经唐至清,邓石如完成了一场革命,吴让之则实现了创新,王冬龄曾经说:“小篆至邓石如另立体制,至吴让之则变其手法。”以至于后来学邓者,多从吴让之入手。吴昌硕曾说:“余尝语人学完白(邓石如)不若取经于让翁(吴让之)。”时人对吴让之的肯定与崇拜,此语可见一斑。吴让之小学功力很深,画作士气盎然,精金石考据之学,篆刻风标自立,正草隶篆无所不能,尤其以篆书最为后人称道。所书小篆体《梁吴均与朱元思书》(即《吴均帖》)《宋武帝与臧焘敕》《三乐三忧帖》等为其代表作。用笔浑融清健,篆法方圆互参,体势展蹙修长,有“吴带当风”之妙。如果说傅山融草入篆,邓石如融隶入篆,赵之谦融楷入篆,那么吴让之无疑是融行入篆。其艺术风格整体看飘逸雅致,属于巧而能拙,动而能静,简约不简单的俊逸唯美境界。如果用傅山的“四宁四毋”的品评标准来衡量,似乎让翁不及完白山人浑厚、古拙、生辣、朴茂,但从精致、典雅、变化、风神的角度来看,吴让之的篆书艺术风格则新境独开,风景这边独好。其篆书的特点,中锋取质,侧润开妍,行笔起止转折处提按顿挫,娴熟有度,徐疾分明,圆劲苍健。吴让之既师承包世臣且上溯完白翁,积极谦逊地汲取师之刚猛雄浑的滋养,又从传统的儒家思想出发,把“典雅”“简净”“爽健”作为审美取向,这种浸透于骨的人文特质,或者说是与生俱来的性格,在与其师承推崇的审美有悖的情况下,就考验学习者的智慧与定力了,要么盲从以致平庸,要么涅槃突围。“古不乖时,今不同弊”,在篆书艺术的探索过程中,吴让之既尊师礼法,又有着独立的思考与坚持,如在用笔和用墨方面,吴让之认为,“篆书之圆劲满足,以锋直行于画中也”。这就与包世臣一味强调北碑顿切、完白翁的汉隶裹锋绞转涩进有别,而是采用楷行的中锋提按法,以增强线条的爽健凝练,以用墨的枯涩浓润丰富线质变化,以行笔中的快慢节奏彰显风神,以势韵连贯中的细节变化蕴蓄内涵,再辅以小篆的共性审美要求,独树一帜,自成机杼。吴让之的篆书作品中表现出来的雅致而又刚正的韧性,是其独具的能力与识见,是书人合一品格的外化,此非具大家气象者不可为。“山登绝顶我为峰”,吴让之另辟蹊径的篆书探索与自立书坛,成就了自己也启迪了后人。后来的篆书大家有赵之谦、杨沂孙、王福庵、吴昌硕、黄牧甫等无不得益,至今影响极为深远,吴让之为清代书法史上一位承上启下的书法家。

二、清朗秀丽《吴均帖》

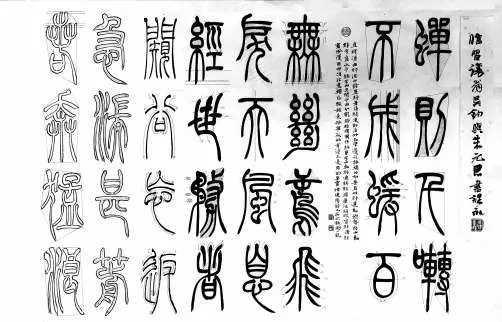

《吴让之篆书吴均帖》是吴让之篆书的重要代表作,作品形式是小六尺四条屏。其所书内容为:“风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急流甚箭,猛浪若奔。夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。”共144 字,亦称《梁吴均与朱元思书》,文为南朝梁文学家吴均所著的一篇著名的山水小品,原是吴均写给好友朱元思(一作宋元思,字玉山,生平不详)书信中的片段,被后世视为骈文中写景的精品。作者以自我的感受衬映出富春江两岸景色的清朗秀丽,同时也抒发了对功名利禄的鄙夷,对官场尔虞我诈的厌倦,含蓄地流露出对散怀天地、寄情山川、避世退隐的向往。此时再回观《吴让之篆书吴均帖》,我们会惊奇地发现,这件书法名篇的审美意象恰恰对应了“清朗秀丽”,书法中的书体、意态、形式、线形、线质、节奏、韵致与文章中的内容、词句、韵律、修辞是那么融洽和谐,心照不宣地如出自一人之手。试想此文如果用古厚浑茫的邓派篆书书风书写,未免过于苦涩;如果用雄强畅达的赵氏篆书书风书写,未免缺少婉约;如果用奇崛苍健的昌硕篆书书风书写,未免有些沉重……确如是,“清朗秀丽”的骈文恰好遇上让翁“清朗秀丽”的书风,一个千年等一回心境相同的人。这就给我们一些启示,书法的学习宏观视角的审美定位与分类、主攻书体、范本的选择以及书法创作时内容、书体、形式、意象要符合自己的特点,这样才能利于审美的诉求表达,才能创作出心手双畅、书人合一的佳作。

图1 《吴让之篆书吴均帖》 (局部1)

图2 《吴让之篆书吴均帖》(局部2)

书法的学习能力首先得具备审美的定位与分类能力,雄强与典雅皆为美,但要注意在学习取舍时把握不同类型审美范本的辩证关系,才能取其精华,避其偏执,注意分析理解书法大家是如何处理拙中藏巧和流中能留的高妙境界,这样才能探得门径,悟得真谛,厚积薄发,学有所成,自成一家。

三、形神兼备学让翁

书法的学习,通常我们是以“形神兼备”来作要求的。所谓“形”即是可目视的,包括所临习范本的文字内容、形式章法、字形结构、线形线构、落款用印、纸张墨色等;所谓“神”即是可感受的,包括所临习范本的审美取向、线质表达、节奏力度、气息意象等。临习《吴让之篆书吴均帖》,既要做到“形神兼备”又要“意会古人”,知此理“泥古能化”方可事半功倍。

1.辅助线临习法。

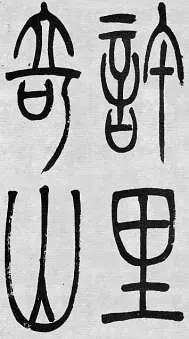

学习初始,根据小篆的基本笔法有直线和弧线的特点,可作两种线形的“中锋用笔”状态的单线和组合线的训练。训练时可对应和概括小篆的基本笔画来练习。如直线和弧线的等距、等长、等粗,墨色的统一、笔速的统一、弧度的统一、线质的统一等;然后再作相对应的变化训练,如线的长短渐变、粗细渐变、墨色渐变、线距渐变、弧度渐变、笔速渐变、提按渐变、角度渐变等。线是字的最小单位,线性包括线形、线质、线构、线韵四个方面。单线和组合线的训练要紧密结合《吴让之篆书吴均帖》的线性特征来作分解练习,逐渐由规律线过渡到字中笔画线的练习,其作用是把小篆复杂的技术含量进行分解,各个击破。第二步是笔画中线的单线书写训练。即摹(蒙写)或对帖临写时,只用中锋单线书写,先抓整体字形和结构,再进一步带着笔法进行练习。《吴让之篆书吴均帖》的线形要关注起笔和收笔,其基础形为方、圆、尖三种,对应的笔法是逆、裹、顺。其他的也就是在这三种基础形上的各种形态变化了。中锋单线笔法练习可逐渐结合完整的笔画练习、字形练习、结构练习、笔势练习和书写的节奏练习。辅助线临习法行之有效,尤其是对形的观察、理解、再现具有很强的实用性。但要注意,辅助线只是抓准形的方法,而不是目的。除了上述列举的辅助线,还有如字的外切多边形、线端的外切垂直线、线条的运动趋势线、字的中轴线、字底的水平线、字内空间的平面分割线、结构的关系线、单字的中轴线连线等等。训练过程中要随机应变,举一反三,灵活运用。通过有效地运用辅助线临习法,临习《吴让之篆书吴均帖》时,我们就不难观察和准确表现其形的问题。

图3 吴健临《吴让之篆书吴均帖》(局部)

图4 吴健“辅助线法”临《吴均帖》课示

2.字组临习法。

写好每个单字后,可用字组临习法来进行深化。从对单字的具体把握过渡到笔势节奏感训练。练习时将范本字按原有节奏进行每行字的分字组临习。主要关注字形的变化、结构的处理、节奏的把控等。这其中除用笔的技法对应外同时要关注用墨的方法,尤其是墨的浓度、蘸墨量、毛笔吐墨节奏均要通过多次的尝试与对应范本的实践,才能先忠实地客观再现,进而熟能生巧,有节奏地主观书写。书法的临习,在较为准确地把握形准的基础上,必须过书写性这一关,否则临习出来的字只能笔画生硬,字字独立,状如算子,呆若木鸡,气韵全无。没有书写性就不可能有节奏感,没有节奏感就不可能产生美的韵律。《吴让之篆书吴均帖》的篆书具备篆书的珠圆玉润的线质、隶书的古雅温和的韵,字里行间蕴含的行云流水般的意更是其特色。于此帖的研习,通过分行分字组临习法,旨在先解决字与字的局部节奏关系,进而解决每一行和通篇的大节奏关系,这样临出来的作品,才能形具而神出。

3.意会古人法。

《吴让之篆书吴均帖》是清代篆书作品中一道靓丽的风景,是吴让之篆书的代表作品。吴让之是一位勤于思考、善于总结、勇于创新、锐意突破的书家,他能够敏锐地觉察到吴均美文中的万千意象,用其娴熟精炼的笔墨状物抒情。作品通篇静朗爽洁对应“风烟俱净,天山共色”;淡定从容的行笔对应“从流飘荡,任意东西”;时疾时缓又婉通无碍的灵动的点线运动对应“游鱼细石,直视无碍。急流甚箭,猛浪若奔”……且不说作品的风格暗合了吴均文辞的意象,作品本身就犹如一幅清新的山水画、一首唯美的抒情诗、一坛醇香的纯粮酒……临习时要想真正读懂,必须意会创作的人。要研究理解让翁的生平、所处的时代背景、志趣性情、书法的全面修养、篆书的师承与个性审美主张、创作的缘起、创作的年代、地点、环境和心情,甚至创作时使用的笔墨纸砚、执笔书写姿势……然而悠悠远古,时已不复。这些要求听起来是乎过于苛刻,或者说是有无必要?打个比方吧,如同一个演员要想演好一个古代人物角色,那是必须要全面、认真地研究人物角色详细资料的,特定地域的生活环境、风土人情还要去体验生活,否则,形神兼备地再现角色是不可能的,书法作品的临习,道理亦然。当然,学习古人,我们不是要成为古人,而是为了通过真正了解古人,准确把脉范本的精髓,泥古能化,融会贯通,形成自我。从这个意义上讲,书法学习过程中,“意会古人”是必过的一课。

【作品概况】《十七帖》为一组尺牍书,共27 帖汇集在一起,134 行,1166 字。草书。因卷首有“十七”二字而得名。《十七帖》是永和三年到升平五年(公元347—361 年)王羲之写给朋友益州刺史周抚的书信,时间跨度长达14 年,是研究王羲之生平和书法发展的重要史料。原墨迹早佚,现传最早临习《十七帖》的作品是苏轼《临王羲之讲堂帖》。传世拓本最著名的有明邢侗藏本、文徵明朱释本、吴宽本、姜宸英藏本等。

【观典赏析】《十七帖》是王羲之草书代表之作,也是小草书体的典范。全帖风格冲和典雅,圆融遒媚,不激不厉,风规自远,透出一种中正平和的气象。行行分明,左右之间字势相顾;字多独立,笔笔力到,偶有两三字牵带相连,形断神续,笔迹尽处意韵连绵,行气贯通,温雅蕴藉;字形大小、疏密错落有致。运笔方圆并用,寓方于圆,藏折于转,含刚健于婀娜之中,行遒劲于婉媚之内,外标冲融而内含清刚,气度从容典雅。唐蔡希综《法书论》说:“晋世右军,特出不群,颖悟斯道,乃除繁就省,创立制度,谓之新草,今传《十七帖》是也。”《十七帖》历来是学习草书的最佳范本,被书家奉为“书中龙象”,它在草书中的地位可以说相当于《怀仁集王羲之书圣新序》在行书中的地位。

【作品概况】《黄庭经》为道教“寿世长生之妙典”,王羲之书于永和十二年(公元356 年),小楷。相传山阴一道士,欲得王羲之书法,知其爱鹅成癖,特准备一笼白鹅,作为写《黄庭经》的报酬。王见鹅欣然为道士写了半天的经文,道士高兴地“笼鹅而归”,故俗称《换鹅帖》。原本为黄素绢本,宋代曾摹刻在石头上,现传为拓本。共100 行。

【观典赏析】《黄庭经》是中国道教重要的经典,着重阐述存思身神、守固精气的理论和方法。传为西晋王朝(公元265—317 年)时著名女道士魏华存创作,据考证应是先秦时期男仙所著。《黄庭经》在中国道教史上有极其重要的地位,直接促成了中国道教上清派的产生。历史上不少书法家喜好《黄庭经》,或写法帖,或为文作序。王书《黄庭经》其法极严,其气亦逸,笔法婉劲,横画稍稍提起,撩笔曳带健朗,显得凝浑而姿致洒脱。结体秀润,行距疏朗,虽是小楷而通篇错落自然,有秀美开朗之意态,“气充满而势俊逸”,为小楷书体的最高境界。智永、欧阳询、虞世南、褚遂良、赵孟頫等均有临本传世。