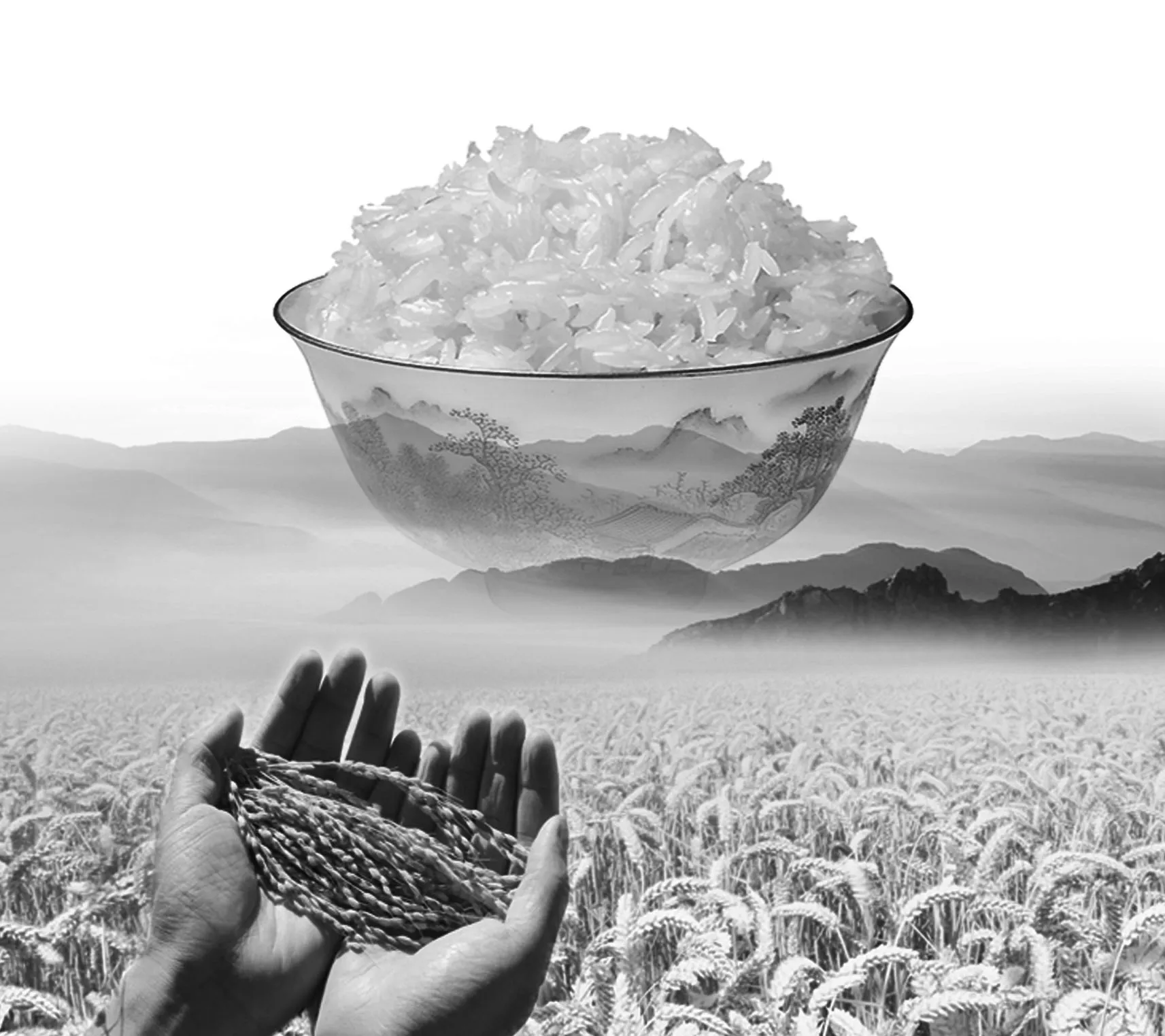

确保粮食安全 端牢“中国饭碗”

2019-11-22策划本刊编辑部张婷婷

策划/本刊编辑部 文/本刊记者 张婷婷

在1996年发表《中国的粮食问题》白皮书20多年后,国务院新闻办公室于10月14日发表《中国的粮食安全》白皮书,向国际社会全面介绍了中国的粮食自给能力、对世界粮食安全的影响和贡献、粮食支持政策、粮食市场开放等问题。20多年过去,中国人依靠自身力量端牢了自己的饭碗,近14亿人迎来从温饱不足到全面小康的历史性跨越。党的十八大以来,我国稳步提升粮食生产能力,保护和调动种粮积极性,创新完善粮食市场体系,健全完善国家宏观调控,大力发展粮食产业经济,全面建立粮食科技创新体系,着力强化依法管理合规经营,走出了一条中国特色粮食安全之路,为世界贡献了中国智慧和中国方案。

中国粮食安全取得成效

粮食安全指保证任何人在任何时候能买得到又能买得起为维持生存和健康所必需的足够食品。作为人口大国,中国人口占世界的近1/5,粮食产量约占世界的1/4,中国依靠自身力量端牢自己的饭碗,实现了由“吃不饱”到“吃得饱”,并且“吃得好”的历史性转变。

粮食产量稳步增长

《中国的粮食安全》白皮书显示,目前,中国人均粮食占有量达到470kg左右,比1996年的414kg增长了14%,比1949年新中国成立时的209kg增长了126%,中国人均占有量稳定在世界平均水平以上。

随着农业技术的发展,我国粮食单产显著提高。2010年平均每hm2粮食产量突破5000kg。2018年达到5621kg,比1996年的4483kg增加了1138kg,增长25%以上。与此同时,粮食的总产量连上新台阶。2010年突破5.5亿t,2012年超过6亿t,2015年达到6.6亿t,连续4年稳定在6.5亿t以上水平。2018年产量近6.6亿t,比1996年的5亿t增产30%以上,比1978年的3亿t增产116%,是1949年1.1亿t的近6倍。粮食产量波动幅度基本稳定在合理区间,除少数年份外,一般保持在±6%的范围之内。

谷物供应基本自给

2018年,我国谷物产量6.1亿t,占粮食总产量的90%以上,比1996年的4.5亿t增加1.6亿t。目前,我国谷物自给率超过95%,为保障国家粮食安全、促进经济社会发展和国家长治久安奠定了坚实的物质基础。此外,稻谷和小麦产需有余,完全能够自给自足,进出口主要是品种调剂,中国将饭碗牢牢地端在了自己手上。数据显示,2001年至2018年年均进口的粮食总量中,大豆占比为75.4%,稻谷和小麦两大口粮品种合计占比不足6%,确保了口粮绝对安全。

粮食储备能力显著增强

随着科学技术手段的发展,我国仓储现代化水平明显提高。2018年全国共有标准粮食仓房仓容6.7亿t,简易仓容2.4亿t,有效仓容总量比1996年增长31.9%。食用油罐总罐容2800万t,比1996年增长7倍。规划建设了一批现代化新粮仓,维修改造了一批老粮库,仓容规模进一步增加,设施功能不断完善,安全储粮能力持续增强,总体达到了世界较先进水平。同时,物流能力大幅提升。2017年,全国粮食物流总量达到4.8亿t,其中跨省物流量2.3亿t。粮食物流骨干通道全部打通,公路、铁路、水路多形式联运格局基本形成,原粮散粮运输、成品粮集装化运输比重大幅提高,粮食物流效率稳步提升。

粮食储备和应急体系逐步健全,政府粮食储备数量充足,质量良好,储存安全。在大中城市和价格易波动地区,建立了10~15d的应急成品粮储备。应急储备、加工和配送体系基本形成,应急供应网点遍布城乡街道社区,在应对地震、雨雪冰冻、台风等重大自然灾害和公共突发事件等方面发挥了重要作用。

居民健康营养状况明显改善

中国人从“吃不饱”到“吃得好”实现了跨越式发展。第一,膳食品种丰富多样。2018年我国居民油料、猪牛羊肉、水产品、牛奶、蔬菜和水果人均占有量,比1996年增长30%以上至300%以上,体现营养健康的蔬菜、水果、牛奶人均占有量,分别增长100%以上至333%以上。居民人均直接消费口粮减少,动物性食品、木本食物及蔬菜、瓜果等非粮食食物消费增加,食物更加多样,饮食更加健康。第二,我国城乡居民营养水平不断改善,城乡居民膳食能量得到充足供给,蛋白质、脂肪、碳水化合物三大营养素供能充足。

贫困人口吃饭问题有效解决

中国高度重视消除饥饿和贫困问题,特别是党的十八大以来,探索出了一条发展农村经济、提高农民收入、消除饥饿和贫困的成功道路,精准扶贫、精准脱贫成效卓著。按世界银行每人每天1.9美元的国际贫困标准,中国对全球减贫的贡献率超过70%,是世界上减贫人口最多的国家,也是世界上率先完成联合国千年发展目标中减贫目标的国家,贫困人口“不愁吃”的问题已基本解决。重点贫困群体健康营养状况也得到明显改善。2018年,贫困地区农村居民人均可支配收入达10371元人民币,实际增速高于全国农村1.7个百分点。收入水平的提高,增强了贫困地区的粮食获取能力,贫困人口粮谷类食物摄入量稳定增加。贫困地区青少年学生营养改善计划广泛实施,婴幼儿营养改善及老年营养健康试点项目效果显著,儿童、孕妇和老年人等重点人群营养水平明显提高,健康状况显著改善。

中国特色粮食安全之路

粮食安全在不同社会经济发展阶段具有不同的内涵。传统的粮食安全观,即狭义的粮食安全观认为要确保粮食安全就要做到生产自给自足,通过高投入、高耗能提高粮食产量,尽可能多地储备粮食以保障粮食安全,更注重粮食数量安全。新时代粮食安全观,即广义的粮食安全观更加开放,认为粮食安全在确保产能的基础上,要实现粮食的营养、绿色、多元、开放。从生产上要摒弃过去通过要素投入提高粮食产量的做法,进而采用绿色生产的手段,既要实现粮食数量安全,又要实现粮食质量安全,还要对资源环境友好,保障粮食生态环境安全和资源安全。在粮食流通领域要做到市场主导、政府监管,提高粮食生产的经济效率安全。我国进入新时代以来,粮食安全的国内外环境发生根本变化,粮食安全已被赋予新内涵、新目标,通过落实高质量发展要求,实施新时期国家粮食安全战略,走出了一条中国特色粮食安全之路。

稳步提升粮食生产能力

耕地资源和水资源的匮乏是我国粮食数量安全的刚性约束。随着城市化和工业化进程的加快,我国耕地减少的趋势不可逆转。据统计,2017年我国人均耕地面积仅有0.1hm2/人,比世界人均耕地面积(0.2hm2亩/人)少了0.1hm2/人。而生产相同数量的粮食,我国农业用水比美国多一倍。淡水资源的匮乏以及水资源的低效利用无法保障稳定的粮食供给。尽管我国农业高投入的生产方式在一定程度上保障了粮食数量安全,但对粮食生态环境安全和质量安全形成威胁。作为世界上最大的化肥生产国和消费国,过度使用农药导致的化学污染会在农作物中残留,在食物链中积累,对我国粮食质量安全也构成威胁。

因此要严守耕地保护红线,从严管控各项建设占用耕地,特别是优质耕地,健全建设用地“增存挂钩”机制,实行耕地占补平衡政策,严守耕地红线,全面落实永久基本农田特殊保护制度。

耕地质量是粮食增产的重要突破口,要在提升耕地质量的同时保护好生态环境。继续实施全国高标准农田建设总体规划,推进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护,改造中低产田,建设集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好的高标准农田。同时实行测土配方施肥,推广秸秆还田、绿肥种植、增施有机肥、地力培肥土壤改良等综合配套技术,稳步提升耕地质量。实施耕地休养生息规划,开展耕地轮作休耕制度试点。持续控制化肥、农药施用量,逐步消除面源污染,保护生态环境。

要建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。以主体功能区规划和优势农产品布局规划为依托,以永久基本农田为基础,建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。划定水稻、小麦、玉米等粮食生产功能区,大豆、油菜籽等重要农产品生产保护区。加强建设东北稻谷、玉米、大豆优势产业带,形成黄淮海平原小麦、专用玉米和高蛋白大豆规模生产优势区;打造长江经济带双季稻和优质专用小麦生产核心区;提高西北优质小麦、玉米和马铃薯生产规模和质量;重点发展西南稻谷、小麦、玉米和马铃薯种植;扩大东南和华南优质双季稻和马铃薯产量规模。优化区域布局和要素组合,促进农业结构调整,提升农产品质量效益和市场竞争力,保障重要农产品特别是粮食的有效供给。

提高水资源利用效率,规划建设一批节水供水重大水利工程,开发种类齐全、系列配套、性能可靠的节水灌溉技术和产品,大力普及管灌、喷灌、微灌等节水灌溉技术,加大水肥一体化等农艺节水推广力度。加快灌区续建配套与现代化高效节水改造,推进小型农田水利设施达标提质,实现农业生产水资源科学高效利用。

保护和调动粮食种植积极性

粮食生产不仅能解决粮食需求问题,更是解决农民就业问题的重要途径和手段。但是粮食生产成本“地板”不断上升,粮食价格“天花板”不断下降,种粮收益逐年降低。在这一形势下要保障种粮农民的收益,调动农民积极性,保证粮食安全。为全面促进农村经济社会的发展,我国相继取消了牧业税、生猪屠宰税和农林特产税,特别是在2006年全面取消了存在2600年的农业税,从根本上减轻了农民负担,增加了农民收益。此外,通过逐步调整完善粮食价格形成机制和农业支持保护政策,实施耕地地力保护补贴和农机具购置补贴等措施,不仅提高了农民抵御自然风险和市场风险的能力,也保障了种粮基本收益,保护了农民种粮积极性,促进了农业的可持续发展。

多年来,随着种粮效益低,农村劳动力就业转移,以及现代农业生产中不断引入新技术和新理念等,“谁种地”“怎么种地”成为影响粮食安全的重要问题。对此,我国坚持以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,调动了亿万农民粮食生产的积极性。并着力培育新型农业经营主体和社会化服务组织,促进适度规模经营,把小农户引入现代农业发展轨道,逐步形成了以家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑的立体式复合型农业经营体系。黑龙江省孙吴县沿江满族达斡尔族乡大桦树林子村村民吴德显的经历,正是我国新型农业经营主体迅速发展的一个缩影。20世纪80年代开始,家庭承包经营的模式调动了农民积极性,但随着现代农业发展,分散经营的劣势开始凸显。2006年,种了30年地的吴德显在当地率先建起桦林现代农机专业合作社,从最初的15户村民、70万元资产,发展到固定资产近亿元,200多户村民带地入社,规模经营面积近6667hm2,粮食生产连年丰收。

截至2018年底,全国纳入农业农村部门家庭农场名录的家庭农场达到近60万家,依法登记的农民合作社221.1万家。在加大力度扶持规模化经营主体的同时,我国不断加强面向小农户的社会化服务,逐步建立起农业社会化服务体系,把小农户引入现代农业发展轨道。全国开展农业生产托管服务的组织数量达到37万个,有效解决了“谁来种地”“怎样种地”等问题,大幅提高了农业生产效率。

创新完善粮食市场体系

改革开放以来,我国粮食市场体系不断发展,取得了突出成绩,但由于市场建设起步较晚,受计划经济体制的影响大,发育程度还比较低,在市场的目标模式、运行方法、政策法规、管理调控、外部环境、基础设施建设等方面还存在一系列问题。针对这些问题,一方面,我国积极构建多元市场主体格局,不断深化国有粮食企业改革,鼓励发展混合所有制经济,促进国有粮食企业跨区域整合,打造了一批骨干粮食企业集团。积极推动粮食产业转型升级,培育大型跨国粮食集团,支持中小粮食企业发展,促进形成公平竞争的市场环境。引导多元主体入市,市场化收购比重不断提高,粮食收购主体多元化格局逐步形成。

另一方面,不断健全完善粮食交易体系。搭建了规范统一的国家粮食电子交易平台,形成以国家粮食电子交易平台为中心,省(区、市)粮食交易平台为支撑的国家粮食交易体系,服务宏观调控、服务粮食流通的功能不断提升。全国粮食商流、物流市场达到500多家。粮食期货交易品种丰富多样,涵盖了小麦、玉米、稻谷和大豆等主要粮食品种,交易规模不断扩大。

同时积极引导各地发展多种粮食零售方式,完善城乡“放心粮油”供应网络,粮食电子商务和新型零售业态发展态势良好。搭建起粮食产销合作平台,鼓励产销区加强政府层面战略合作。2018年我国组织各类粮食交易会3935场,成交粮食近13627万t,成交金额2319亿元。2018年和2019年,连续举办“中国粮食交易大会”,意向购销粮食达6000余万t,推动产销合作水平迈上了新台阶。

健全完善国家宏观调控

长期以来,我国从不同层面制定目标、明确措施,引领农业现代化、粮食产业以及食物营养的发展方向,多维度维护国家粮食安全。

首先,深化粮食收储制度和价格形成机制改革。为保护农民种粮积极性,促进农民就业增收,防止出现“谷贱伤农”和“卖粮难”,在特定时段、按照特定价格、对特定区域的特定粮食品种,实施最低收购价收购、国家临时收储等政策性收购。收购价格则由国家根据生产成本和市场行情确定,收购的粮食按照市场价格销售。随着市场形势发展变化,粮食供给更加充裕,按照分品种施策、渐进式推进的原则,积极稳妥推进粮食收储制度和价格形成机制改革。2014年起先后取消了大豆、油菜籽、玉米等粮油品种国家临时收储政策,全面实行市场化收购。2016年起逐步完善了稻谷和小麦最低收购价格政策,进一步降低了政策性收购比例,实现了以市场化收购为主。

其次,发挥粮食储备重要作用。合理确定中央和地方储备功能定位,中央储备粮主要用于全国范围守底线、应大灾、稳预期,是国家粮食安全的“压舱石”;地方储备粮主要用于区域市场保应急、稳粮价、保供应,是国家粮食安全的第一道防线。

大力发展粮食产业经济

2019年中央一号文件提出,以“粮头食尾”“农头工尾”为抓手,支持主产区依托县域形成农产品加工产业集群,尽可能把产业链留在县域,改变农村卖原料、城市搞加工的格局。围绕这一要求,各地发展粮食精深加工。增加专用米、专用粉、专用油、功能性淀粉糖、功能性蛋白等食品的有效供给,促进居民膳食多元化。顺应饲料用粮需求快速增长趋势,积极发展饲料加工和转化,推动畜禽养殖发展,满足居民对肉、蛋、奶等的营养需求。深入实施优质粮食工程,建立专业化的粮食产后服务中心,为种粮农民提供清理、干燥、储存、加工、销售等服务。

小麦精深加工成20多种专用面粉,后续产出馒头、面条、速冻水饺、烧麦等80多个品种的食品,其中馒头根据花色、口感等的不同就有10多个品种,成品通过冷链运输进入省内外60多家零售企业进行销售,这是河南麦佳食品取得的成绩。

近年来,河南以“粮头食尾”推进农业全产业链经营,促进粮食产业链条向精深加工的下游项目延伸,实现了农业提质增效,农民持续增收。据了解,河南粮食产量已连续13年稳定在650亿kg,以全国7%的耕地贡献了全国10%的粮食产量,每年调出200亿kg原粮及粮食制品。然而,“大而不强、多而不优”的问题也日益凸显,河南提出了推进农产品初加工、精深加工和主食加工协调发展,做大做强农产品加工业。

2018年,河南省优质专用小麦种植面积达到80万hm2。面粉龙头企业加快向小麦生产基地集聚,形成了豫北、豫东、豫南和中部加工集群,基本实现了小麦的就地生产和加工转化。为促进农业经济效益提高,河南一些粮食主产县(市)积极谋划建设精深加工项目,把农副产品深加工业打造成支柱产业,农业产业集群效应不断显现。

在全国食品工业强县河南临颍县,该县依托农副产品和农产品深加工的资源优势,把休闲食品产业作为主导产业精心培育,拥有食品加工企业120多家,年粮食总加工量达到300万t,不仅就地消化掉自身出产的粮食,还直接盘活了周边20多个县(市)的余粮市场,占据国内膨化、烘焙等休闲食品30%以上的市场份额。

全面建立粮食科技创新体系

我国农业自然条件有限,粮食生产基础薄弱,粮食生产环节的科技投入不足,粮食服务体系薄弱,科学技术投入的贡献率不高,建立完善的粮食安全科技支撑体系,对实现粮食产量大幅度增加,真正解决粮食安全问题具有重要意义。

为此,我国不断强化粮食生产科技支撑、大力推广应用农业科技。数据显示,2018年,农业科技进步贡献率达到58.3%,比1996年的15.5%提高了42.8个百分点。科学施肥、节水灌溉、绿色防控等技术大面积推广,水稻、小麦、玉米三大粮食作物的农药、化肥利用率分别达到38.8%、37.8%,病虫草害损失率大幅降低。2004年以来实施粮食丰产科技工程,共建设丰产科技攻关田、核心区、示范区、辐射区1276个,累计增产粮食1.3亿t,项目区单产增产量达到全国平均水平的2.3倍。农业科技的推广应用,为粮食增产发挥了积极作用。

在粮食储运技术方面,攻克了一系列粮食储藏保鲜保质、虫霉防治和减损降耗关键技术难题,系统性解决了中国“北粮南运”散粮集装箱运输成套应用技术难题。不断扩大先进的仓储设施规模,2018年实现机械通风、粮情测控和环流熏蒸系统的仓容分别达到7.5亿t、6.6亿t和2.8亿t。安全绿色储粮、质量安全、营养健康、加工转化、现代物流、“智慧粮食”等领域科研成果得到广泛应用。

今年农民丰收节,在中储粮襄阳直属库内数台空调、混流风机正在运转,温度可以根据需要进行远程调控,为丰收的粮食创造了一个舒适的环境。中储粮襄阳直属库中心库2号仓负责人谭秋瑾介绍,湖北省地处中温高湿储粮区,夏季储粮粮温上升较快。粮食温度过高,不仅品质下降快,而且害虫大量繁殖,危害储粮安全。“过去谷物冷却机虽然能迅速降低局部粮温,但使用成本高,不适合常态化保管应用。后来,我们开始大胆设想把粮食搬进‘空调房’,如今已成现实。”谭秋瑾说。

储粮技术日新月异,为更好地应对夏季高温高湿、冬季干燥寒冷,冬季可通过智能通风将粮温降至5℃以下,在春季气温回升前做好仓房隔热密闭工作,蓄积冷源,控制热空气对粮堆的影响。夏季则可采用空调、谷冷机对粮食进行控温储粮,粮食的住宿条件越来越舒适。

除了住宿条件越来越好,储粮技术也更绿色。过去对付粮仓里的害虫主要靠化学药剂。如今氮气储粮技术登上了舞台。氮气储粮的原理是通过采取物理方法从空气中分离提纯出高浓度氮气,再将氮气输入仓内,使粮食处于低氧环境,达到防治害虫目的。

氮气储粮是一种绿色、环保的储粮方式。通过氮气储粮还可有效减少氧气对粮食淀粉、蛋白质、脂肪等营养物质的氧化、消耗,保存粮食原有的色泽、气味、食用品质。目前,仅襄阳直属库就已建成氮气气调仓21栋,氮气储粮规模占储粮总量71.9%。

储粮环境改善了,管理也更智能了。在襄阳直属库,每栋仓房内都安装了高清摄像头,可以放大20余倍。不仅在襄阳直属库,千里之外的监控室内同样能够非常清晰地看到。

这套智能化粮库管理系统可以对仓内粮食数量、质量、储存安全进行实时监测,对仓内作业是否规范、粮食储存是否完好、温度湿度是否正常进行监控,通过粮情远程监控、粮情数据收集、粮情数据分析,及时跟进通风、谷冷、充氮等作业,确保库存粮食数量真实、质量良好。有了这样的智能化系统,千里粮情尽在掌中。

着力强化依法管理合规经营

要继续完善粮食安全保障法律法规,加快推进粮食安全保障立法。持续推进简政放权、放管结合、优化服务,切实强化市场意识和法治思维,牢固树立依法管粮、依法治粮的意识,依法推进双随机监管机制及涉粮事项向社会公开。完善粮食库存检查方式方法和质量安全监管制度,构建粮油安全储存责任体系和行为准则,确保粮食库存数量真实、质量良好、储存安全。建立以信用监管为基础的新型监管机制,维护正常的粮食流通秩序。

保障粮食安全永远在路上

粮食是国民经济的重要基础,古今中外都把粮食视为重要的战略物资。当前,我国粮食连年丰收、库存充裕、供应充足、市场稳定,粮食安全形势持续向好,国家粮食安全保障政策体系基本成型。但农业供给侧结构性改革还有很大空间,粮食科技进步、单产提高、减少损失浪费、利用非粮食食物等方面还有较大潜力可供挖掘。随着经济社会发展,粮食消费结构不断升级,农业生产成本不断攀升,资源环境承载能力趋紧,农业基础设施相对薄弱,抗灾减灾能力有待提升。

在这一前提下,要继续坚定不移地走中国特色粮食安全之路,全面贯彻新发展理念,落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,进一步加强粮食生产能力、储备能力、流通能力建设,推动粮食产业高质量发展,提高国家粮食安全保障能力,把饭碗牢牢端在自己手上。