部门属性、岗位特征与职位吸引力:国家公务员考试的实证研究

2019-11-21马亮韩翘楚

马亮 韩翘楚

摘要:每年国家公务员招考,都可以看到各个部门和职位的报考热度差别较大。一些部门和职位门庭若市,而另一些却门可罗雀。为什么不同部门和职位对求职者的吸引力差别如此之大?文章旨在实证分析部门属性、岗位特征与招考条件对职位报考热度的影响,以揭示公務员招考职位吸引力背后的影响机制。文章系统搜集了2018年国家公务员考试中央一级797个岗位的多源数据,并对职位吸引力的影响因素进行多元统计分析。结果显示,招考岗位的竞争情况和招考限制条件等因素同报考热度呈显著的相关关系,而招考部门的政治重要性、媒体影响力和预算等并不显著。这说明岗位特征比部门属性对公务员报考热度的影响更强,即公务员报考主要依据岗位而非部门进行选择。文章讨论了研究结果的政策启示,为缓解公务员队伍内部人才配置失衡问题和公务员考试招考制度改革提出了政策建议。

关键词:国家公务员考试;报考热度;政治重要性;媒体影响力;人才选录

中图分类号:D630.3文献标识码:A文章编号:2095-5103(2019)19-0005-(15)

Agency Salience,Job Eligibility,and Job Attractiveness:An Empirical Study of National Civil Service Examinations

MA LiangHAN Qiaochu

Abstract:We can see that the heat of application for various departments and positions is quite different in the national civil servant examination every year.Some departments and positions are in the market,while others in the door.Why?This article aims to analyze the influence of agency characteristics and job attributes and recruitment conditions on job registration,in order to reveal the impact mechanism behind the attractiveness of recruitment positions.We collect the data of 797 posts at the central level of national civil service examination in 2018,and conducts multivariate statistical analysis on the influencing factors of job attractiveness.The results show that historical attractiveness and job requirements are significantly related with job attractiveness, while political salience and media salience and budget of the recruitment department are not significant.The findings provide helpful policy implications for civil service recruitment.This shows that the agency salience are more influential than the job eligibility on the popularity of civil servants,that is,civil servants apply mainly based on positions rather than departments.The research results and proposes policy recommendations is to alleviate the imbalance of talent allocation within the civil service and the reform of the civil service examination recruitment system.

Key words:national civil service examination;job attractiveness;political salience;media salience;recruitment

一、问题提出

公务员考试是国家选拔人才的一种重要途径,对于公共部门人才队伍建设乃至党和国家事业的长远发展均意义重大。近年来“国考”热度虽有所回落,但仍呈现出严峻的竞争态势。其中更值得关注的是,“国考”招考岗位出现报考人数冷热不均、多寡不一的现象。据华图教育的数据显示,2018年国家公务员考试共有 165.97万人通过了用人单位的资格审查,全国平均竞争比58.2,竞争最为激烈的岗位其报录比达到2961:1,但是仍有126个岗位无人报考。

根据笔者统计的近五年数据(见表1),“国考”岗位“冷热不均”现象由来已久,热门岗位“千军万马过独木桥”,而冷门岗位却“无人问津”。除去不同层级的差异影响,仅就中央一级的岗位而言,不同部门与岗位之间的报录比也存在巨大差异。在2018年的国家公务员考试中,甚至出现了0:1与2961:1的差距。

国家公务员考试的初衷是为公务员队伍甄选有志于为国效力的优秀人才,从而提升政府部门的工作效率和外部形象。不同部门和岗位之间悬殊的报考录用比例,在一定程度上造成部分岗位人才资源过剩,同时导致一些岗位的人才资源稀缺,从而使公务员队伍人才配置失衡,影响公职人员自身潜能的发挥和工作效率的提升,对整个政府部门的高效运行也会产生负面影响。与此同时,差异巨大的报考录用比例也对广大考生造成了一定的成本和负担。热门岗位的竞争压力激增,致使广大考生承担着巨大的显性成本、隐性成本和机会成本,不利于整个就业市场的良性发展和有序运转。

从“千里挑一”的激烈竞争,到报考人数低于面试人数的“门可罗雀”,再到零报考的“无人问津”,究竟是什么原因造成了不同部门与岗位的吸引力和报考热度的巨大差异?这一差异背后又反映出广大考生怎样的就业偏好和内在逻辑?为探究此问题,本文收集“国考”相关数据并展开实证研究。

当前学术界对相关问题的研究较少,研究的关注点也主要集中于从纵向角度探讨地方基层公务员吸引力较低的问题,很少有研究从横向角度出发关注同级不同部门和岗位的报考热度及吸引力的差异①。本文认为对这一问题的探究具有一定的创新意义和研究价值,不仅有助于充实和丰富相关理论探索,更有助于解开这一长久以来困扰和制约公务员人才队伍建设的谜题。与此同时,也有助于进一步缓解人才资源在公共部门内部配置失衡的问题,帮助公务员队伍持续稳定均衡地获得优质、高素质的人才,同时也为公务员招考改革提供方向和建设性意见。

二、理论与假设

Herr等将影响职业选择的因素分为个人因素和环境因素两大类,其中个人因素包括个人专长、兴趣、态度及动机等,而环境因素(环境诱因)则包括薪资福利、工作稳定性、职业晋升等方面[1]。职业晋升机会和职业发展前景一直是个体进行职业选择时重点考察的因素之一,陈为年对上海、澳门、台北三地大学生职业选择影响因素进行对比分析发现,相较于个人因素,大学生进行职业选择时更着重考虑环境诱因,其中薪资福利与升迁机遇是三地大学生考虑的首要因素[2]。刘帮成等对东部两所高校大学生的调查发现,公共服务动机同职业选择有很大关系,女生、社会科学专业和父母在政府工作的,更倾向于选择公务员工作[3]。与此同时,考生报考某一岗位的公务员,还要考虑自身条件是否可以达到任职要求,并在此基础上综合风险收益进行权衡选择。

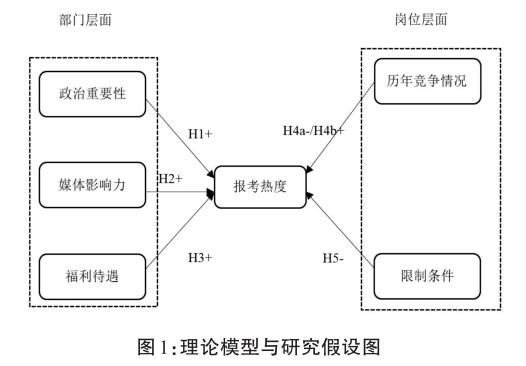

岗位的报考热度相当于工作的吸引力,上述分析表明,可以从机遇(收益)和门槛(成本)两个方面加以研究。人们选择某个部门和某个岗位,往往取决于许多因素,可以概括为部门的潛在机遇和门槛。潜在机遇意味着人们是否能够从部门和岗位获得有形或无形的收益,这包括职业抱负、社会声誉和福利待遇,即所谓的名利;门槛指人们能否进入这些部门,这同岗位的竞争激烈程度和限制条件高低有关。因此,机遇和门槛共同决定了人们对某份工作“想不想”(动机)和“能不能”(能力)的问题。本文重点关注了部门的政治重要性和声誉,它们同工作机遇关系密切。在工作要求方面,我们主要考察岗位的报考限制条件(如图1所示)。

(一)部门的政治重要性与报考热度

一直以来,中国公务员的职业发展与职位晋升均受到特色鲜明的干部人事制度背景和环境因素的影响,公务员体系的职业发展路径、职业成长模式及其决定因素均有别于其他职业。公务员的职业晋升并不是单纯取决于自身绩效表现的线性过程,而是取决于一系列复杂因素的组合[4]。有学者研究表明,政绩、机遇和关系是影响公务员政治晋升的主要因素,而这三种潜在资源均与公务员所处的部门和岗位的政治重要性息息相关。

所谓部门和岗位的政治重要性,是指该部门或该岗位所掌握的政治权力、政治资源和政治地位的重要程度。由于岗位职责分工的不同,党政机关内部各岗位和各部门之间的权力分配和重要程度存在着显著差异。在中国党政机关内部,各岗位和各部门之间的重要性有所区别。这种区别突出体现在政治权力在党政机关各部门之间的分配不均衡,即使在同一层级的岗位和部门之间,政治权力的划分也存在不同。政治权力在各部门和各岗位间的差异,也决定了各部门和岗位所能获得的晋升机遇和政治资源等的不同。

Wong和Zeng对2002-2013年所有省份党政领导数据进行分析发现,部门的政治重要性的确会影响干部晋升,来自强势部门的干部更有可能获得晋升。在中国领导干部的选拔过程中,非正式的人际关系网络无处不在,发挥着举足轻重的作用[5]。重要的、关键的核心岗位往往掌握更为丰富的关系资源,是进入政治网络的便捷入口。因此,进入重要部门和关键岗位,对于普通公务员的职业晋升意义重大。

与此同时,改革开放以来,“发展才是硬道理”,经济绩效也渐趋成为官员考核和评价的主要指标[6]。拥有良好政绩的官员往往可以获得更为乐观的职位升迁机遇和职业发展前景。重要部门与关键岗位往往承担着更多的发展责任和压力,相比其他弱势部门和岗位,可以凭借更为充足的权力与利益资源,谋求更高的经济发展绩效和政绩成就。处于重要部门和关键岗位的组织成员也因此可以拥有更大机遇,为自身进一步的职业发展积累资本。

由此可见,部门的政治重要性同公务员自身的职业发展与职位晋升密切相关。对于将谋求职业发展和职位晋升作为核心目标之一的潜在公务员群体,部门的政治重要性可能影响其在报考过程中的选择和偏好。就此,本文提出第一个假设:

H1:部门的政治重要性与岗位的报考热度存在正相关关系。

(二)部门声誉与报考热度

组织往往通过一系列具有识别功能的共享信念来界定自己的身份,并同时塑造为外部利益相关者所能感知的组织形象。组织会将一系列组织整体形象外化为口碑、主动行为、媒体形象等,它们共同构成了组织所具有的声誉[7]。良好的声誉是组织的无形资产,组织的外部合作方基于组织声誉产生关于组织形象、发展战略、组织文化和价值观、未来发展潜力等的一系列认识,并形成对组织将要采取怎样的响应行动来满足其需求或期望的主观预期。

对于处于组织外部的个体而言,其对组织声誉的认知是其采取后续应对行动的重要前提[8]。在工作选择方面,个体对于组织声誉的认知关系到组织与个体间的互动,深刻影响组织吸引力和个体工作的选择与偏好。Rynes和Barber提出,组织文化和价值观、企业盈利能力、发展战略、成员群体特征等组织特征信息可以通过渠道向组织外部传达,从而影响潜在员工的就业选择[9]。Turban和Cable对339位企业应聘者的反馈信息进行分析发现,组织声誉是改变应聘者工作偏好的重要因素之一。具体而言,组织声誉一方面可以作为一种工作特征信号,用以识别招聘企业或特定工作的具体特征;另一方面组织声誉也可以成为情感纽带,应聘个体基于对组织声誉感知,产生对特定组织的情感依赖。这两者共同构成了潜在员工对于所应聘工作的整体认知和评价[10]。也就是说,组织声誉能够直接影响求职者是否愿意供职于该组织。

鉴于媒体对声誉感知的影响力,提高媒体影响力是提升组织声誉的重要手段之一。组织进行声誉管理的方式多种多样,其中,外在舆论尺度是建立、维系和提升组织声誉的重要手段和方法[11]。外在舆论的维护离不开良好的媒体形象和较高的媒体传播力与影响力,组织的外在合作方往往通过媒体传播渠道来获取对于该组织声誉的相关信息,从而获取对于该组织声誉的感知。组织的媒体影响力指依托媒介平台的传播途径和传播能力所向组织外部传达的组织声誉,以及因此产生的广泛社会影响力。良好的组织形象和声誉,可以有效地吸引外部员工[12]。

伴随着信息技术和政务公开的蓬勃发展,公共部门的形象、能力和公信力日益通过各种媒介渠道得以广泛和高速地传播。公共组织也不断借助媒体平台加强对自身组织声誉的管理,扩大自身的媒体影响力,以提高自身的合法性和公众的信任度[13]。公共部门媒体形象的塑造和媒体影响力的提升可能深刻地影响着求职者的工作选择和部门与岗位偏好。基于此,本文认为较高的媒体影响力可以有效地提高岗位的吸引力。据此,本文提出第二个假设:

H2:部门的媒体影响力与岗位的报考热度呈正相关关系。

(三)部门福利待遇与报考热度

尽管根据我国公务员工资制度,公务员基本工资主要受到职务、职级两方面的影响,工资待遇在同一行政级别的各部门和各岗位间相差无几,但由于各个部门是公务员生活性福利的主要提供者,各部门的经济水平、财政状况直接影响到该部门公务员的生活性福利水平[14],由此导致不同部门间福利待遇的悬殊差距——“清水衙门”与“优差肥缺”。

不同部门间的福利待遇差异不仅表现为食堂、幼儿园、图书馆、体育场所等集体生活设施和文化设施供给水平的不同,还突出表现在公费医疗、福利分房、子女优先入学等隐性福利之上。当然,伴随着公费医疗制度和福利分房货币化改革的推进,隐性福利有所削减,但在不同部门间的显性福利和隐性福利待遇的差别仍然存在。

国家公务员考试的报考者作为理性人,在报考过程之中自然对其所报考的部门和岗位背后的附加福利待遇有所期许。因此,部门的福利待遇水平成为影响其报考选择的重要因素之一。据此,本文提出第三个假设:

H3:部门的福利待遇水平与报考热度存在正相关关系。

(四)岗位的历年竞争情况与报考热度

对中国劳动者风险偏好与职业选择的研究发现,在中国劳动市场中,新一代的青年劳动者倾向于作出风险较低的职业选择[15]。在公务员报考过程中,考生自身承担着巨大的成本负担,既包括报名费、资料费等显性的物质成本,还包括巨大的精力投入、时间投入等隐性成本,以及放弃其他就业机会的机会成本。因此,作为理性经济人的考生,出于规避风险和成本收益最大化的考量,往往会选择竞争压力较小和录取几率较大的岗位进行报考。

在访谈中,本文发现岗位报考人数的实时变化,也影响和制约着考生的报考偏好。“相较于历年的岗位报考情况,考生更倾向于将报名人数的实时数据作为报考参考和选择岗位的依据。”①本文试图将其建立理论模型,但由于数据难以获取,导致无法进行检验。因此,我们这里仅考虑岗位的历史竞争情况。

在历年国家公务员考试中,各部门和各岗位的竞争情况可能成为报考时的重要参考因素。出于规避风险的考量,报考者可能倾向于选择报考历年竞争情况较为和缓的岗位。报考者普遍存在投机心理,为了规避风险而不报考历年竞争激烈的岗位,认为自身的风险选择可以赢得一定的竞争优势;但是与此同时也存在另一种可能,即部分报考者在报考过程中出于投机心理,可能倾向于认为上一年度竞争情况较为激烈的岗位,在当年报考人数会相应减少,故选择报考历年竞争情况较为激烈的岗位。因此,历年竞争情况的作用方向不明确,本文提出第四个假设,作为两个竞争性假设:

H4a:崗位的历年竞争情况与报考热度存在负相关关系。

H4b:岗位的历年竞争情况与报考热度存在正相关关系。

(五)岗位的限制条件与报考热度

近年来,国家公务员考试的要求日趋严格,许多岗位不仅对考生的学历、政治面貌、所学专业、基层工作经历等提出了要求,更对性别、民族等进行了限制,致使某些岗位的“门槛”过高,对该岗位的吸引力产生了负向影响。与此同时,笔者对一些报考者进行访谈,发现在报考过程中,招考岗位的限制条件是报考者在报考过程中所考虑的重要因素之一。

通常而言,招考岗位的要求越严格,限制条件越多,满足条件的报考者则越少。笔者假设限制条件越多,岗位吸引力越低,报考热度越低。因此,本文提出第五个假设:

H5:岗位的限制条件与报考热度呈现负相关关系。学历要求越高、政治面貌要求越严格、基层工作年限要求越高、额外限制条件越多,报考热度越低。

三、研究方法

(一)数据来源

本文以2018年度国家公务员考试中央层级的797个党政机关及其直属事业单位的部门与岗位为研究对象,因为中央层级各岗位间的可比性较强,数据整齐且易于收集,便于对本文的研究假设进行检验。

本文因变量所采用的数据主要来自人力资源和社会保障部(人社部)门户网站所公布的2018年度国家公务员考试《招考简章》,也有一部分来自权威且具有良好信誉和口碑的公务员培训机构(如华图教育和中公教育)所公布的各岗位报名人数及审查合格人数。我们将这些来源的数据进行比对,以核实数据的准确性和可靠性。

部门的政治重要性数据是由笔者根据中国共产党历届全国代表大会报告、历届中央委员会全体会议公报,以及人民网党政领导干部资料库整理所得。部门的媒体影响力来源于百度新闻2017年度的报道数量,我们以部门的名称和缩写为关键词,搜索当年的新闻报道篇数,作为衡量媒体影响力的指标。部门的福利待遇数据则来源于各部门官方网站所公开的2017年部门年度总预算数据。岗位的限制条件来源于人社部网站公布的《招考简章》,我们对各个限制条件进行编码。控制变量包括部门的类型和职能,是笔者根据相关研究整理和划分的。由于这些数据均是公开来源、经过多方验证的数据,因此具有较高的可信度。

(二)变量测量

1.因变量

本文认为国家公务员考试特定岗位的报录比,即报名人数与招录人数之间的比值,可以反映该岗位的报考热度与竞争情况。因此,本文通过以下方式进行测量因变量,即岗位的报考热度:某一岗位的报考热度=该岗位的报名人数/该岗位的招录人数。由于该变量呈偏态分布,故在回归分析中对其取对数。

2.自变量

(1)部门的政治重要性

在党管干部的人事制度背景和党政合一的体制特点下,中共中央委员会是事实上的国家核心权力集体。在全国代表大会闭会期间,中央委员会执行全国代表大会的决议,领导党的全部工作。它可以被看作是一个“选举人团”,对重大政策的制定有着重要影响[16]。因此,中央委员会也就成为全国代表大会闭幕期间事实上的领导核心和最高决策机构,掌握着充足的政治资源和政治权力。

中央委员会可以被看作是以政党层级结构为基础的权力配置和利益分配机制的重要组成部分,进入中央委员会意味着掌握更多的政治经济资源,能够在党内发挥更大的影响力。作为中央委员会的成员,中央委员和中央候补委员则是位于政党层级中最顶端的政治精英[17]。出于政党掌控重要权力资源、提升政治精英凝聚力和自身政权稳定性的需要,中央委员与中央候补委员往往都会被任命为党政军重要部门的重要职务。这也从侧面说明,拥有更多中央委员和中央候补委员的部门,往往具有更为重要的政治意义。

由于分析单位为中央党政机关内的岗位和部门,本文认为拥有更多中央委员和中央候补委员的部门,在政治地位上的重要性优于其他拥有相对较少中央委员和中央候补委员的部门。由于中央候补委员参加中央委员会会议时,只具有发言权而没有表决权,故其所代表的部门在政治上的重要性应略低于中央委员所代表的部门。

国家公务员考试涉及的中央党政部门和岗位共包括三种类型,即中央党群机关、中央国家行政机关和参照公务员法管理的事业单位(以下简称参公事业单位)。参公事业单位除国务院直属事业单位以外,皆为党政机关下属的二级事业单位,较之中央党群机关、中央国家行政机关和国务院直属事业单位,二级事业单位在行政级别上略低一级,故其部门的重要性也稍逊一筹。但是,由于事业单位的人员在福利待遇方面与公务员大致相同,基本可以自由地在国家机关与事业单位之间进行交流[18],故其部门重要性也受到所属党政机关的影响。

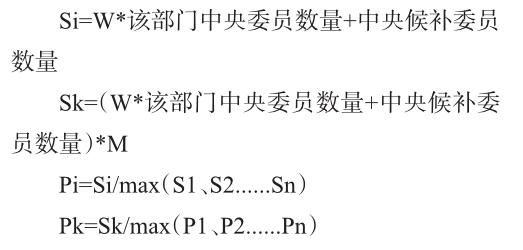

基于上文的分析,本文根据Wong和Zeng对部门重要性提出的测量方法,提出衡量中央部门i、其他党政机关下属的二级事业单位k的委员得分Si、Sk,以及该部门重要性Pi、Pk的测量公式。根據上文论述和既有研究,本文将权重W和M分别设为2和0.5,以区分中央委员和中央候补委员所代表的部门政治重要性,与行政级别存在差异的部门政治重要性的不同。本文收集2008-2014年度各部门拥有中央委员和中央候补委员的数量,来计算其政治重要性。

(2)媒体影响力

对于媒体影响力的测量,本文主要参考和借鉴了Lee等对美国联邦机构的研究所采用的方法[19]。本文选取国内权威互联网新闻媒体百度新闻,对2017年各部门名称及常用简称出现在新闻标题内的相关新闻报道数量进行统计和整理,以衡量各部门的媒体影响力。本文认为,这种测量方法可以有效反映该部门的自我信息披露程度和外部关注度,从而反映该部门的媒体影响力。由于该数据的数值过大并呈偏态分布,故本文对其取对数。

(3)部门福利待遇

对于部门福利待遇的测量,由于缺乏相关数据,我们只能寻找代理变量。为此,本文通过各个部门2017年的年度总预算进行测量。由于行政部门预算具有无刚性的特点,因此各部门通常按照福利制度的原则和部门自身的财政状况,以自行设定项目或完善基础设施等方式,对部门内部的公务员进行福利补贴。在一定意义上,部门的预算水平与其所能供给的福利待遇密切相关。因此,本文认为各部门的年度总预算水平可以反映该部门的福利待遇水平。需要承认的是,这种测量有其局限性,即很多部委需要向地方政府拨款,总预算只能反映其综合财力状况。为了使其趋向于正态分布,本文对其取对数。

(4)各岗位的历年竞争情况

对于历年竞争情况的测量,本文通过该部门上一年度的报录比进行测量,即上一年度竞争情况=该岗位报名人数/该岗位招考人数。由于不同年度的招考岗位不尽相同,很可能存在本年度招考岗位在上一年度并未招考的情况。故本文采取以下测量原则:一是尽可能选取上一年度或该岗位上一次招考时的报录比情况;二是如上述数据缺失,则以同部门上一年度的类似招考岗位的报录比的平均数进行测量。同因变量的处理方式一样,本文对其取对数。

(5)各岗位招考的要求及限制条件

本文根据国家公务员考试《招考简章》对中央层级797个岗位的限制条件进行梳理,发现国考岗位的限制条件主要包括两类:一是对学历、政治面貌、基层最低工作年限等的基本要求;二是涵盖语言成绩、所学专业、性别、民族、专业能力证书等额外要求。基于此,本文进行如下编码:

我们对学历采用虚拟变量加以测量,包括6类:本科及以上、本科及硕士、仅限本科、硕士及以上、仅限硕士、仅限博士。我们以本科及以上为参照组,设置其他5类的虚拟变量。

对于政治面貌采用虚拟变量测量,对有中共党员要求的岗位赋值为1,其他赋值为0;对于基层工作年限以其实际年数进行测量,如果不要求则为0。

对于额外限制条件,本文根据国家公务员考试《招考简章》划分为语言成绩、本科所学专业、性别、民族、特定基层工作岗位、专业资质证书或专业能力证明、工作强度或加班要求、奖励、亲属关系回避、特定能力要求等10项,并对存在其中某一项具体限制的岗位赋值为1,无限制的赋值为0。我们设置一个额外限制条件变量,将全部额外限制条件的总和作为该变量的取值。

3.控制变量

除上述自变量之外,部门自身的部分固有特征可能对报考热度产生影响。因此,本文在模型中对其予以控制,以避免其他解释的干扰。

(1)部门职能

职能和分工的差异可能影响不同岗位的工作性质、工作内容及职业发展,因此对报考热度可能产生一定影响。参考各部门官方网站对其职能的具体描述,笔者将部门职能分为经济职能、政治职能、社会管理与公共服务职能、其他职能。以其他职能为参照组,设置其余职能的虚拟变量。由于改革开放以来所秉持的“发展才是硬道理”的政绩观,以及党政领导机关的高度政治性特征,本文倾向于认为,经济职能与政治职能的部门吸引力更大,报考热度也更高。

(2)部门分类

按照中国党政机关的传统分类方法,可将部门分为参公事业单位、国家行政机关和中央党群机关三类。由于不同类型的部门采用不同的干部人事管理制度,在工作内容方面也存在显著差异,故本文以事业单位为参照组,设置行政机关和党群机关的虚拟变量。相较于事业单位,行政机关和党群机关掌握的职权更大,人员的福利待遇也更优厚,因此本文预测:行政机关和党群机关的岗位吸引力更大,报考热度也更高。

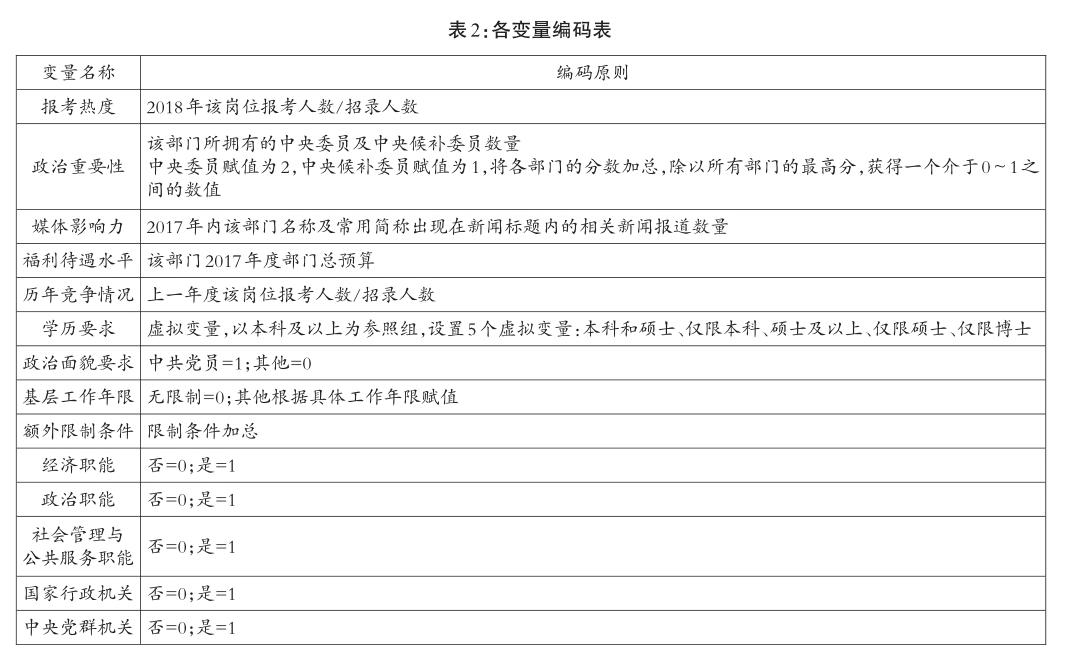

表2报告了上述各变量的编码规则和测量指标。

(三)模型估计方法

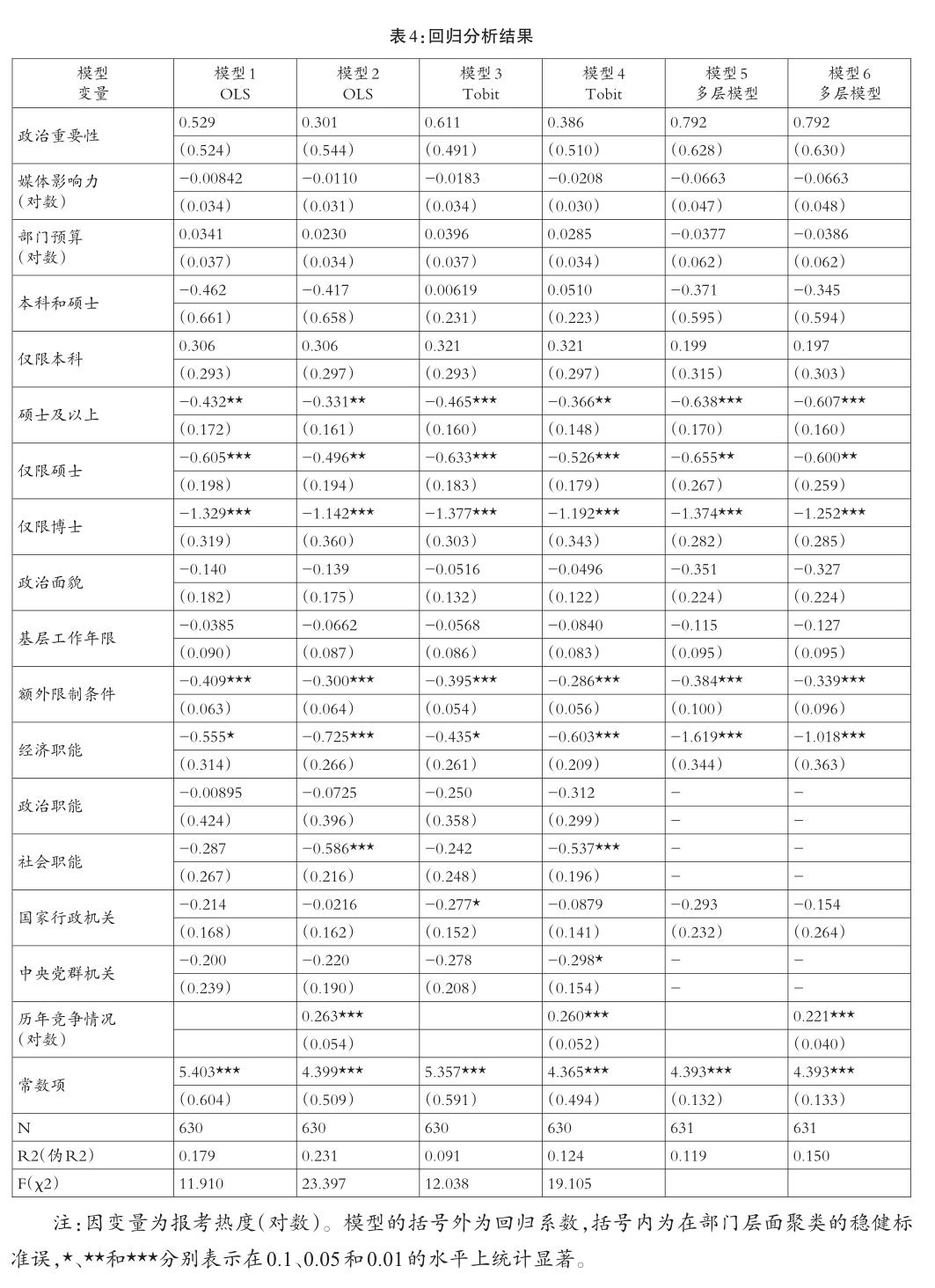

由于本文的因变量是连续性的数值型数据,因此本文决定采用普通最小二乘法(OLS)回归模型对假设进行估计。由于因变量基本为非零的连续变量,因此本文采用相对更稳健的Tobit模型对假设进行再次检验。因为职位是嵌套在部门内的,所以我们将标准误聚类在部门层面以控制部门效应。考虑考生报考的职位是嵌入在每个部门的,因此我们的数据是典型的多层数据,需要使用多层模型或分层线性模型。为此,我们还使用多层模型进行估计,以确保研究结果的稳健性。在多层模型的估计中,我们按照一般做法对自变量进行中心化,并只考虑自变量的固定效应。

四、结果分析

(一)描述性统计

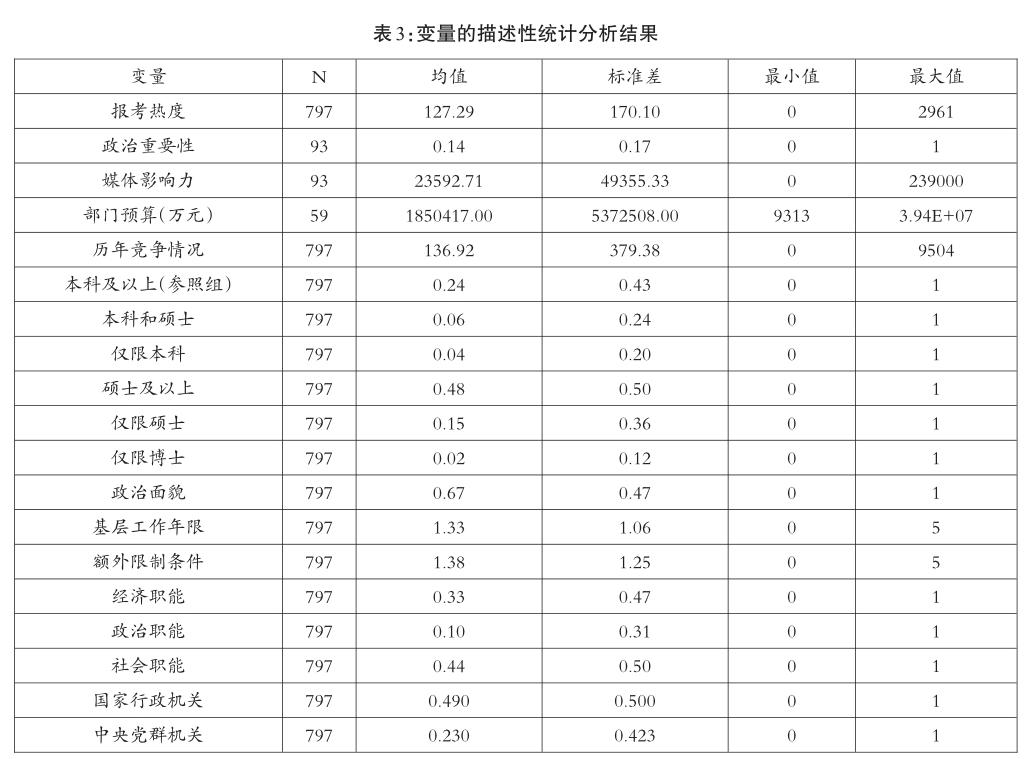

表3报告了主要变量的描述性统计分析结果。在93个中央部门的797个岗位内,最大报录比为2961:1,而最小报录比仅为0,平均报录比为127.19:1,且变化范围很大。

在自变量方面,93个中央部门的政治重要性的均值為0.14,各部门间的差异较小;相对而言,各部门的媒体影响力和福利待遇水平的差异相对较大。

在限制条件方面,各岗位的学历要求较高,48%的要求硕士及以上,24%的要求本科及以上,15%的仅限硕士,说明大部分岗位都要求学历在硕士及以上。

政治面貌的均值达到0.67,说明67%的岗位都要求报考者为中共党员。在基层工作的最低年限方面,均值达到1.33,说明大多数岗位均要求报考者具有一定的基层工作经历。在额外限制条件方面,均值达到1.38,说明大多数岗位均对报考者提出了至少一项的额外限制条件。

在控制变量方面,经济、政治、社会管理与公共服务以及其他职能部门的差异不大,其中经济职能部门、社会管理与公共服务职能部门招考岗位较多,而政治职能部门招考岗位较少;在招考部门的类型方面,行政机关占近半数招考岗位,事业单位与党群机关相对较少。

相关关系检验与本文预期基本一致,多数自变量与因变量之间存在显著的相关关系。但是与我们的假设不一致,政治重要性与报考热度却并未显著相关。同我们的假设方向相反,媒体影响力与因变量呈负相关关系。与我们的假设一致,学历、额外限制条件均与因变量负相关。在控制变量方面,经济职能部门与因变量呈显著的负相关关系,而中央党群机关与因变量呈显著的正相关关系。

本文在模型中纳入的部分控制变量之间存在较高的相关关系(如部门类型与职能之间),因此考虑可能存在多重共线性问题。多重共线性检验结果表明,各变量的方差膨胀因子(VIF)均未大于10,因此不存在多重共线性问题。

(二)假设检验

考虑到历年竞争情况是一个包含许多信息的变量,我们在回归分析时分别进行两次模型估计,其中一个模型将其剔除,另一个模型则包括所有自变量。但是,将这些模型之间进行比较,可以看到总体来说结果是一致的。

本文首先进行普通最小二乘法(OLS)的回归分析(模型1~2),然后采用Tobit模型(模型3~4)进行估计,结果基本一致。从上述模型的拟合程度来看,本文所选取的自变量相对较好地解释了因变量的变异,在OLS模型中有约18%到23%的变异得到了解释,而在Tobit模型中也通过了方差显著性检验。

多层模型的零模型估计显示,组内相关关系(Intraclass correlation,ICC)为0.357,表明因变量有35.7%的变异可以由部门层面解释,其他则由职位层面解释。换句话说,我们需要使用多层模型对结果进行解释(模型5~6)。

回归分析显示:政治重要性与报考热度之间正相关但并不显著,说明H1没有得到支持,有待于进一步分析和探讨;媒体影响力与报考热度呈负相关关系但不显著,说明H2未得到支持;部门预算与报考热度也不存在显著相关关系,说明H3没有得到支持。

与H4b一致,历年竞争情况与报考热度呈显著的正相关关系(β=0.221,p<0.01)。考虑到竞争性解释的存在,我们还考虑了历年竞争情况同报考热度之间可能存在倒U型曲线关系。结果显示,历年竞争情况同报考热度正相关,而其二次方同报考热度也是正相关,只不过回归系数大幅降低。这说明,对于历年竞争情况较高的部门,报考热度受其影响的程度明显减弱。

报考岗位的四种限制条件均同报考热度呈负相关关系,但是只有学历和额外限制条件的显著,而政治面貌与基层工作年限的不显著。其中,相对于本科及以上的学历要求,学历要求是本科和硕士或仅限本科的不显著,而学历要求是硕士及以上、仅限硕士或仅限博士的则显著为负向,即学历要求限制了报考资格,进而影响了报考热度。因此,H5得到部分支持。

在控制变量方面,与其他职能的部门相比,经济职能部门的报考热度明显偏低。尽管经济职能是中国各级政府的关键职能,但是考生的报考热度却较低,这可能同该部门的工作强度大和专业性要求高有关。部门类型同岗位的报考热度不存在显著相关关系,说明公务员报考热度同该因素关系不大。

五、讨论与结论

为了解释公务员考试中各岗位报考“冷热不均”的现象,本文采用2018年中央国家公务员考试的相关数据,首次对各岗位的报考热度及其影响因素进行实证分析。研究显示,岗位特征比部门属性对报考热度的影响力更强,说明在决定职位的吸引力方面具体岗位和部门相比作用更加凸显。岗位的历年竞争情况和限制条件均会影响岗位的报考热度,这对如何增强岗位吸引力、缓解人力资源配置失衡问题具有一定启示。

本研究的发现与假设不一致,部门的政治重要性与报考热度之间不存在显著相关关系。究其原因,对于当前报考中央一级岗位的求职者而言,在激烈的竞争压力之下,其主要动机是进入体制内部,从而获取职业稳定、社会认同以及附加的户籍、医疗、养老等福利保障。相比之下,对于后续的晋升和职业发展的动机较弱。换句话说,在其职业生涯的初期,如何跨进体制内的“门槛”里,远比跨进哪个“门槛”更为重要。在职业生涯的早期,大部分求职者都是刚刚进入职场,处于职业发展的初期探索阶段,对自身的职业定位和发展路径并不清晰,对自身的职业规划也相对模糊。他们对部门的政治重要性可能认识尚浅,缺乏以部门为基础进行职业发展路径规划的意识,部门的政治重要性可能是其在职业生涯步入正轨之后更为重视的因素。基于此,便不难理解本文的假设未获支持,这也为我们理解报考者的报考心态和就业选择提供了一定启示。

本研究发现,部门的媒体影响力与报考热度之间存在负相关关系,但是并没有达到统计意义上的显著性,与我们的假设不一致。理论上而言,媒体影响力较高的部门,报考热度也相对较高。对于身处体制外的求职者而言,获取信息的渠道十分有限,通过媒体渠道了解和认识各招考部门是其获取信息最为直观的方式。因此媒体影响力和传播力较强的部门往往具有较强的岗位吸引力,报考热度也相对较高。但是媒体曝光越多的部门,也往往是考生趋之若鹜的热门部门,在提高报考热度和岗位吸引力的同时,也使考生会策略性地选择回避。

本研究发现,招考部门的福利待遇水平与报考热度的相关关系不显著,即部门福利待遇水平同部门的报考热度关系不大。这可能同本文的测量指标有关,即部门预算和福利待遇之间的联系并没有那么紧密。尽管2012年以来反腐风暴使“小金库”等腐败现象明显减少,但是许多福利待遇都是隐性和秘而不宣的,因此考生往往很难判断。这一结论揭示出在当前国家公务员考试之中,物质条件仍是影响岗位吸引力的重要因素。这也启示有关部门,一方面需进一步对公务员福利内容进行统一的明确和界定,推动公务员福利待遇的透明化和均等化,增强公务员福利制度的公平性;另一方面应积极发挥福利待遇等物质激励的导向作用,通过改善“热度较低”的部门的福利水平,缓解不同部门和不同岗位间人才配置失衡的现状。

本研究发现,招考岗位历年的竞争情况与报考热度之间存在正相关关系,即历年竞争越激烈的岗位报考热度越高。本文认为,一方面是因为报考者将历年趋之若鹜的岗位视为“香饽饽”,会有一定的从众心理,并抱着搏一把的心态去报考;另一方面历年竞争较为激烈的岗位在政治面貌和额外限制条件方面的要求相对较低。这说明这部分岗位的要求较为宽松,满足这部分岗位的报考者人数较多,这也是造成历年竞争激烈的岗位报考热度仍然较高的原因之一。目前,在公务员考试报考过程中信息公开程度仍有待提升,在公务员招录的过程中应加强对报考者的引导和分流,增强对于报名人数等信息更新的实时性,以避免对某一岗位的恶性竞争。

本研究发现,学历和额外限制条件等要求均与报考热度呈显著的负相关关系,也就是说学历要求越高和额外限制条件越多的岗位,报考热度越低。在中央一级的“国考”岗位中,学历要求为硕士和博士的已占到60%以上,近七成岗位要求政治面貌为中共党员身份。而在额外限制条件中,超四成的岗位要求报考者达到英语四级、六级或更高水平,近10%的岗位要求报考者具备计算机二级、司法考试合格、初级会计证书等专业资质证明,甚至仍有2%的岗位存在性别偏好。这既表明中国公务员队伍对高素质人才的渴求,也反映了一个潜在问题,即过于严格和过高的要求很容易造成人岗不匹配。一方面,这造成一些岗位因要求过高而使报考者望而却步,从而难以吸引到合适的人才;另一方面,高素质人才的自身潜力在该岗位上得不到充分的释放与发挥,处于非充分就业状态,对其工作积极性产生负面影响,以致政府机关人才加速流动甚至流失[20]。本文认为,部分招考岗位可以增强岗位招考条件设置的科学性,区分不同类别、不同特征的岗位的不同需求,根据崗位的性质和内容科学设置招考条件;应追求人岗匹配,不应片面追求高标准,并对一些要求过高的岗位降低标准、放宽门槛。

作为较早实证分析公务员报考“冷热不均”问题的一项探索性研究,本研究仍存在诸多不足,有待未来研究予以深化。

首先,本文仅选取2018年的截面数据,时间跨度相对较窄,且无法对变量之间的因果关系进行检验。未来研究可以对历年数据进行分析,以对公务员报考岗位“冷热不均”这一问题进行历史性回顾和解释。

其次,本文的影响因素模型的解释力仍有待提升。报考热度可能受到许多影响因素的作用,如公务员招考政策等。未来研究可以纳入这些影响因素,更为全面和系统地解释部门和岗位之间的热度差异。

最后,本文选区的是中央层面的公务员考试,地方层面可能会有别于中央,对此值得研究。比如,哪些地区的人更倾向于参加公务员考试?部门特征和岗位属性对报考热度的影响是否存在地区差异?这些问题都值开展更深入的研究。

参考文献:

[1]Herr E L,Cramer S H,Niles S G,et al.Career Guidance and Counseling Through the Lifespan: Systematic Approaches[J].Pearson Schweiz Ag, 1988.

[2]陈为年.大学生职业选择考虑因素的比较性研究——以上海、澳门、台北为例[J].兰州学刊,2017,(8).

[3]Liu B,Hui C,Hu J,et al.How well can public service motivation connect with occupational intention?[J].International Review of Administrative Sciences,2011,77(1).

[4]吴建南,马亮.政府绩效与官员晋升研究综述[J].公共行政评论,2009,(2).

[5]Wong H W,Zeng Y.Getting Ahead by Getting On the Right Track:Horizontal Mobility in Chinas Political Selection Process[J].Journal of Contemporary China,2017:1-24.

[6]耿曙,鐘灵娜,庞保庆.远近高低各不同:如何分辨省级领导的政治地位?[J].经济社会体制比较,2014,(5).

[7]徐现祥,王贤彬.晋升激励与经济增长:来自中国省级官员的证据[J].世界经济,2010,(2).

[8]莫申江,王重鸣.基于行为认知视角的组织声誉研究前沿探析与展望[J].外国经济与管理,2012,(3).

[9]Rynes S L,Barber A E.Applicant attraction strategies:An organizational perspective[J].Academy of Management Review,1990,15(2):286-310.

[10]Turban D B,Cable D M.Firm reputation and applicant pool characteristics[J].Journal of Organizational Behavior,2003,24(6):733-751.

[11]喻国明.媒介的声誉管理:构建维度与舆论尺度[J].新闻战线,2009,(4).

[12]杨智勤.企业的组织吸引力管理:一个风险管理框架[J].科技管理研究,2014,(16).

[13]蒋硕亮.网络环境下的政府声誉管理:理论框架与实践对策[J].江汉论坛,2014,(2).

[14]Chan HS,Ma J.How are they paid? A study of civil service pay in China[J].International Review of Administrative Sciences,2011,77 (2): 294-321.

[15]赵颖.中国劳动者的风险偏好与职业选择[J].经济学动态,2017,(1).

[16]Shirk,Susan L.The Political Logic of Economic Reform in China[M].Berkeley:University of California Press,1993.

[17]祝猛昌,张冬,刘明兴.中央委员会规模变化的政治逻辑——基于中国共产党、中国国民党和俄共(布)—苏共的历史经验[J].经济社会体制比较,2017,(3).

[18]刘太刚,邓婷婷.参照公务员法管理事业单位将何去何从——对参公事业单位产生的原因及改革趋势分析[J].北京行政学院学报,2013,(2).

[19]Lee J W,Rainey H G,Chun Y H.Of politics and purpose:political salience and goal ambiguity of US federal agencies[J].Public Administration, 2010,87(3):457-484.

[20]孙智强.公务员录用制度研究——公务员“考试热”的视角[D].大连:辽宁师范大学,2014.

基金项目:国家自然科学基金面上项目“第三方评估如何提升组织绩效:中国地方政府的实证研究”(71774164)。

作者单位:马亮,中国人民大学公共管理学院;北京100872;Email:liangma@ruc.edu.cn。韩翘楚,北京大学政府管理学院;北京100871;Email:18811786990@163.com。

①这些研究多数围绕“公务员热”或不同部门和岗位的“冷热不均”进行探讨,或者对不同层级公务员招考的吸引力差异进行解释。但是,这些研究并没有进行理论推演和实证分析,所以无法解释为什么不同部门和岗位的公务员招考“冷热不均”。

①笔者与某公务员培训机构教师的访谈记录。