融和心境下的恣意书写

2019-11-21李晓文

李晓文

赵建功是语文报社原副社长,编审,中文科班毕业,典型的文化人。其书法字如其人,文气十足。

赵建功学书四十余年,从颜体入门,旁及“二王”、魏碑、汉隶、秦篆等,五体皆擅;近年悉心钻研书技,将小篆、金文、甲骨文融会贯通,书风愈发雄强老辣,名声日盛。

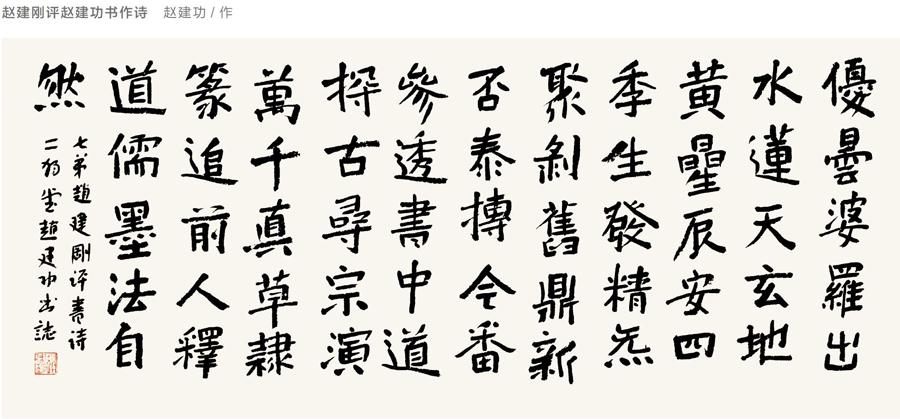

赵建功将行楷写得静气十足,笔短意长。观其作品,波澜不惊,一派简古萧散之气。没有大刀阔斧的痛快淋漓,没有剑拔弩张的英武之气,也没有刻意的夸饰与矫情,在不激不厉、不衫不履中显示着一种空灵浑融之境。

赵建功其实是以一种帖的温润来改造碑刻的生拙。我觉得他这种洗尽铅华、大味至淡的行楷书面貌,在审美价值上要远远高于那些只知在技法技巧上炫技较能者,他们虽极尽夸张之能事,但却乏含蓄蕴藉之美。赵建功行楷在内在气质上能给人以一种“谦谦君子,文质彬彬”的感觉,行卧起坐,井然有序,不慌不忙,从容不迫。仿佛一位得道高僧,已然摒除一切世俗杂念,平平淡淡,自然而然。

真正的艺术作品是能穿越时空的。你怎样穿越,不是將古意拿来复制,不是将古人墨迹碑版进行再造。古人的东西,终究只能当作工具,成为利器。而利器的使用与达到笔伐的效果就要看你书法的外在功夫。赵建功书法内外功的和谐是惊人的。他创作时总是把诗心、字心连壁起来,使内容与形式达到高度统一,这就有意思了,不显得单薄。从诗意中抒发真情实感,达到“入乎其内,出乎其外”的效果。书法中内聚的生气、书法线条和诗意表述的外在高度一致,形成了赵建功书法意识的主格调。

欣赏赵建功的行楷艺术,有一种“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”的感觉。它表现的是一种闲逸、超然、平和、淡静、与世无争的出世状态,故用笔工稳、率性,跌宕有韵,烂漫自然,如赏太极,外柔而内刚,超逸内敛;运笔轻盈洒脱,不疾不徐,妙生神趣。

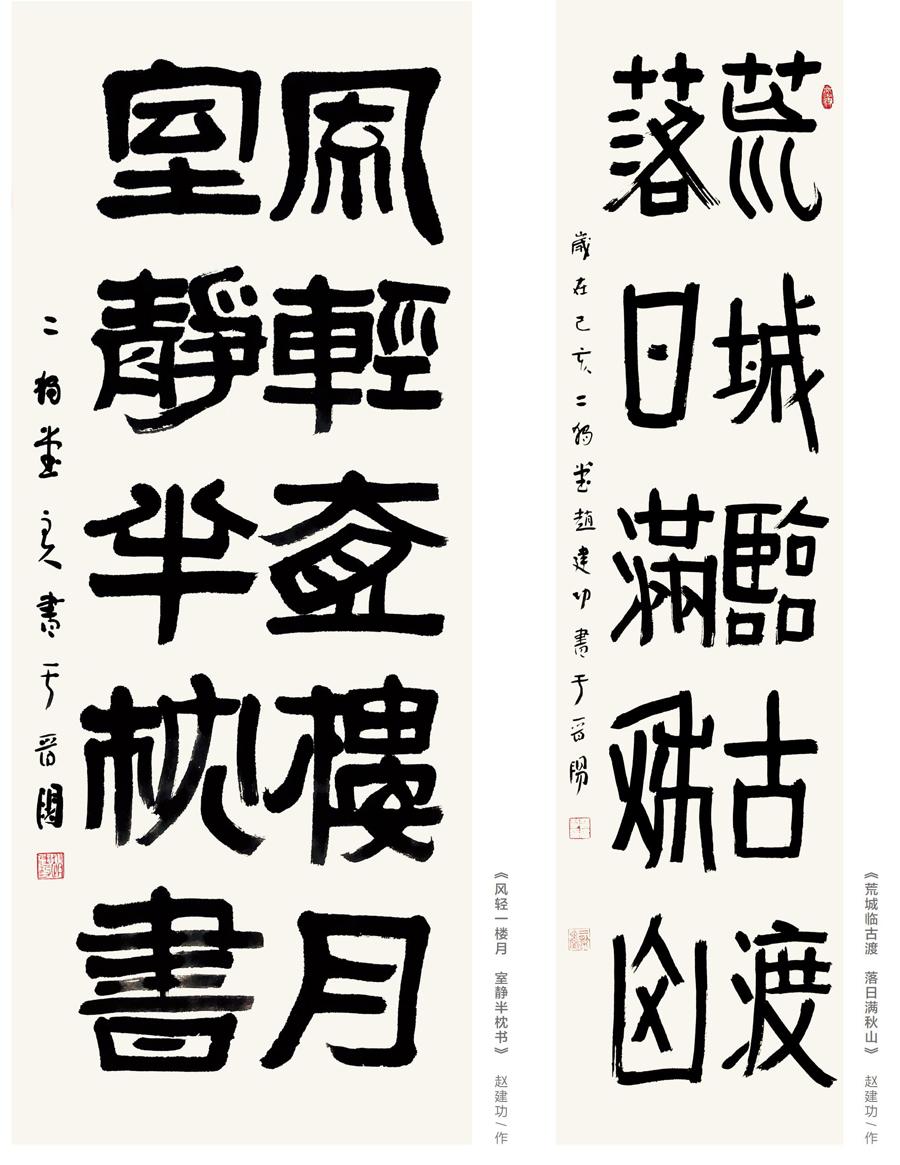

赵建功的隶书大气磅礴、厚重坚实、劲健如风,像古代沙场征战的勇士,如横扫中原的秦汉大军。

赵建功的隶书用笔厚重敛约。他并不着力表现隶书飞扬流动的美感,并不大肆利用隶书“燕尾”的动感,反而钝化了燕尾,控制了、收敛了,由此显出含蓄、拙朴,使人欣赏。在用笔上,横向没有长线条,没有太大比例的提按,线之粗细并不明朗,用笔按多于提,稳重沉着入纸,便有了笔饱墨沉的效果,同时也有了摩擦的力度,不飘忽、不轻佻,突显其用笔之实在、朴茂。

赵建功隶书结构并不美观,走的不是协调、舒放、姿美一路,而是反常合道,以非正常的结构来表现,当大反小,当扬反抑,当正反欹,甚至有欲颠仆倾倒之态。这样的结构法使字形字态都发生了变化,是非正常的比例、组合,但在赵建功笔下,经过提炼融汇而自然表现,已经显得稚拙有趣、憨态可掬,反丑为美。

赵建功隶书鲜有大起大落的笔调,平静祥和,收多于放。这样的表现形式未必能使欣赏者在触目时有强烈的感受,也不至于留下强烈的印象而一见倾心。但是缓慢地欣赏、细致地把玩,这样的作品就远胜一筹了,可观,可味,耐品,耐玩。由于内在有蕴含,阅读时感到了笔调的苍朴古雅,是沉淀下来的而非浮于外表故作姿态的,因此就有了更为实在的效果。由此我们也可以反观赵建功的创作心态,他已经超越了对于外在的表现热情,敛其光华,以归淳朴,由此发乎情性,使作品内在的储存更为丰富。这也是一位成熟书法家的性情和技巧的表现。自出新机,不蹈旧辙。

赵建功之于篆书,数十年来孜孜不倦,且在取法、用笔、用墨、章法等方面有个人心得和面貌。他充分发挥毛笔、烟墨、宣纸的特殊功效,在形式上以对联、斗方、横幅、中堂、条幅等变化其间,使版式排列避免单一而造成的枯燥;在章法布局上或规整、或错落、或行列疏朗、或紧密咬合、或大片留白、或适以行草配合,使本来单调的一种书体呈现出种种不同形态;在字法造型上,虽忠实于原契文,但却在疏密、长短、方圆、曲直、奇正、伸缩等诸方面进行适度的夸张、变形而弥觉生动;在用笔上,他对甲骨文线条进行全面认真考察之后,放开眼界,从楚简、金文、草书的用笔中吸收营养,吸收了楚简的自然和灵动,金文的力度和质感,草书的飞动和流畅,形成了“篆意草情”的用笔。

赵建功篆书盘屈劲健、刚柔相济,或瘦硬、或富丽、或凝练、或明澈,不拘陈法,信笔而为,枯湿浓淡,曲直坚柔,照应交响。结体则似松还紧,雍容大方,不更作左低右高之势,也不求头尾之齐平,行列之明晰,大小,轻重,粗细,方圆,长短,浓淡,枯湿,皆率意为之,斑驳绚丽,饶有金石气息。

赵建功为人很谦和低调,低调到练了一辈子书法却什么会员都不是。以他当初的地位和实力,相信只要他愿意,弄个书协会员肯定不在话下。但他的心思似乎远离了这些俗世间的牵绊,眼中只有书法,因此,他不属于某个书法协会,但他绝对是一个纯正的书法家,是一个将书法精神看得像生命一样重要的文化人。

赵建功简介:

赵建功,1956年生,祖籍河津,现居太原。语文报社原副社长,编审,书法家。1979年毕业于山西师范大学中文系,历任《语文教学通讯》编辑、《中学生文学》主编、语文报社副社长等职。

学书四十余年,从颜体入门,渐及“二王”、魏碑、汉隶、秦篆等。作品行、草、隶、篆诸体兼长,近年来悉心钻研,将小篆、金文、甲骨文诸体融会贯通,书风雄强老辣、厚重典雅、格调高古,形成了自己的特有风格。多次参加省级和全国性展览并有获奖,作品被 《山西日报》《语文报》等多家媒体刊发介绍。