中医“脾”与西医“spleen”翻译错位的发生及其演变

2019-11-21周东浩

周东浩 刘 光

(临沂市人民医院,山东 临沂 276000;青岛大学医学部基础医学院中西医结合中心,山东 青岛 266071)

王新华主编的《中医基础理论》中说:“脾在五脏中是一个极受重视的内脏”,然而“近来对于脾的解剖位置及形态,基本上是避而不谈,至多说一句‘脾位于腹中’。其原因在于,心主血、肺主气、肝藏血、肾主水等,都与现代解剖学上的同名器官的功能相符,而唯独脾则不然。中医藏象学认为脾主运化,即主管消化吸收,而现代解剖学上的脾只是一个淋巴器官,主消化吸收的器官乃是胃肠,所以就感觉对不上号了。”[1]这种中西医脾功能上的错位到底是怎么产生的?书中并没有讲。2003年,有人提出中西医脾功能的不对应可能是因为中西医交流之初翻译误译的原因,中医之脾,应该翻译成pancreas,而非spleen。[2]近年来,不断有学者关注中医脾与西医spleen翻译的错位,也补充了更多的文献材料。[3- 6]不过这些材料大都是关于中国的,对西医pancreas和spleen认识的历史考察仍很缺乏。最近我们查阅了西医对pancreas和spleen的认识历史,发现事情并不是那么简单:翻译的错位并不能完全归于这些翻译者,而更是由当时具体的历史条件,尤其是中西医各自的发展水平决定的。中医“脾”与西医“spleen”翻译错位的发生更有着复杂而深刻的历史原因。

1 明清之际脾、胰概念翻译错位的发生

1.1 《人身图说》、《性学觕述》关于spleen的翻译

西方医学之传入中国始于明末[7]。当时译介过来的西医学解剖著作有两部:其一是传教士邓玉函(Johann Schreck,1576~1630)翻译、毕拱辰(?~1644)润定的《泰西人身说概》,其二为罗雅谷(Jacobus Rho,1593~1638)、龙华民(Nicholas Longobardi, 1559~1654)(1)关于龙华民生卒年限有疑问,对此李文潮曾做过比较详细的考证,详见李文潮《龙华民及其〈论中国宗教的几个问题〉》,《国际汉学》,2014年第1期,61~78页。、邓玉函合译的《人身图说》。[7- 10]成书于1622~1623年的《泰西人身说概》主要讲的是运动系统和脑,缺乏内脏解剖的内容,并没有提到spleen。1638年左右成书的《人身图说》在这方面做了补充,在“论脾”一节介绍了脾的形成、构造、形态、血管分布。书中记载当时西方医学认为spleen的生理功能有两种:一为炼粗血为细血,“脾性常动,及本性之燥热消去黑液,乃以心之热加其德,可细炼粗血兼黑液”;二是有消化功能,“留取细黑液以养其体,所驱粗黑液乃从一肢络从脾上至胃,带粗黑液以激动脾,使之觉饿,即欲饮食,亦紧皱胃膜,便(2)原文如此。推究其义,“便”可能是误写,应为“使”。坚,乃易消化与觉饿也。”[7- 10]spleen具有消化功能的说法和中医脾主运化的认识很相似,这可以说是导致传教士把spleen翻译成脾的根源。不过,《人身图说》当时均为抄本流行,流传并不广泛。[8]

意大利传教士艾儒略(Giulio Aleni,1582~1649)于1623年在杭州编译完成的《性学觕述》,1646年刻行于闽中天主堂。该书本是传播神学的著作,不过也记载了一些当时的西医知识。《性学觕述》卷3曰:“饮食之精华,存于内,化为血肉精气,其渣滓则泄之于外。此养大抵由三化而成,一口化,一胃化,一肝化也……有肝有脾,是为血府,自有余热到胃。胃所化即为百骸所需,百骸各以其火输焉。”又曰:“黑液,其性属土者也……黑液在脾”。[11]可见当时西医对spleen的认识和饮食消化相关,而且“其性属土”,这与中医脾为土脏、“脾为胃行其津液”的认识十分相仿。

《性学觕述》对中医产生了较大的影响。被称为“中西医汇通第一人”的王宏翰(约1648~1700)在其著作《医学原始》(1692)中大量引用了《性学觕述》的说法[12- 13],其中包括饮食三化说。此外,王氏所绘之全体脏腑图形中脾脏居左胁下,显系西医所言之spleen。[12]中医“脾”和西医“spleen”对应的传播,从《性学觕述》到《医学原始》应该是其中很重要的一步。

1.2 脾何以与spleen而非pancreas对应

1.2.1 中医对脾的认知

从脾的解剖来说,《黄帝内经》(以下简称《内经》)提到“脾与胃以膜相连”[3],虽然pancreas和spleen都和胃有粘膜的直接关联,但是《内经》还提到脾居于中央,显然和pancreas的位置更符合,而并非如spleen偏安于一侧。从脾的生理来说,《内经》认为脾具有协助胃消化吸收的功能,这和现代医学对pancreas的认识也是相符合的,而和spleen的功能却是大相径庭。从脾相关疾病来说,脾热病的“烦心、欲呕、身热”等症状与现代医学急性胰腺炎(pancreatitis)类似,脾瘅、消渴分别与糖尿病前期(pancreas胰岛β细胞功能相对亢进、胰岛素代偿性分泌过多、胰岛β细胞过度疲劳阶段)、糖尿病显性症状期(pancreas胰岛β细胞功能逐渐衰竭、胰岛素分泌不足、糖类无法得到有效利用、脂肪和蛋白质不适当分解出现消瘦以及因为血糖过度升高出现口渴等显性症状阶段)相通。因此,无论从解剖、生理,还是对相关疾病的描述上来看,《内经》对脾的认识都更接近于现代医学的pancreas,而不是spleen。[3]不过,由于中医详于气化,略于形迹,多从功能和气化的角度对脏器进行描述,《内经》对脾的解剖记载并不详细,同时代的医学资料又大都没有流传下来,这给后世脾、胰的混淆留下了隐患。《内经》有关脾的论述与pancreas与spleen的具体比较可参见表1。

表1 《黄帝内经》有关脾的论述与pancreas和spleen之对应

注:√表示符合,×表示不符合,?表示存疑。

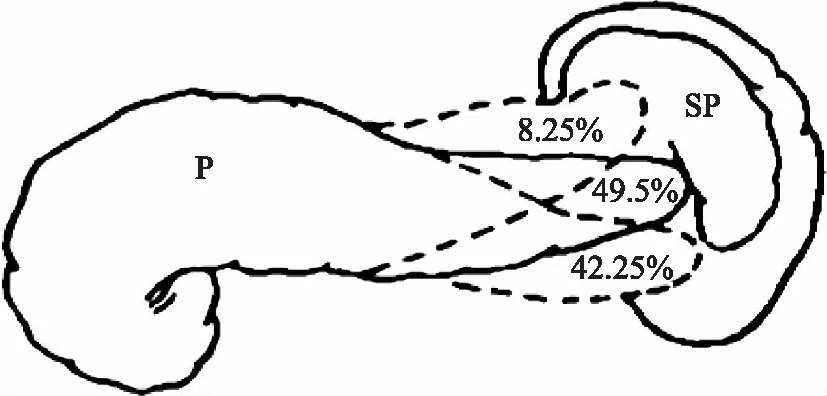

图1 spleen与pancreas部位毗邻关系示意图[13]

《难经》则很可能是把脾和胰混成了一个脏器。[3- 6]从解剖毗邻关系而言,大约三分之一的人pancreas与spleen直接接触。而在两器官直接接触的人中,pancreas尾部紧贴spleen中央的人占49.5%,紧贴spleen下极的人占42.25%,紧贴spleen上极的人占8.25%(图1)。此外,spleen的血管和神经也与pancreas关系密切,它们沿pancreas走行,甚至经常有部分包裹在pancreas体内,部分分支供应pancreas,并接纳pancreas回流的部分静脉血(图2)[13],再加上各种系膜韧带的密切联系,这使得在古代简陋的条件下,把spleen与pancreas完全分开变得极为困难。《内经》以后中医关于脾解剖的认识经历了一段漫长的混乱过程,晚唐至五代时烟萝子《内境图》把脾画到腹部右侧,肝画到左侧,宋代《欧希范五脏图》把脾画到腹部左侧。有的说脾形状像“刀镰”,有的说脾形状像“马蹄”。关于中医对脾的认识已有不少研究[3- 6],兹不赘述。

图2 脾动脉常见走行类型示意图[13](脾静脉与脾的神经亦与脾动脉伴行,原图没有标示。从图中可以看出,spleen的血管和神经沿pancreas走行,甚至有部分包裹在pancreas体内,单纯靠解剖把它们分开非常困难)

1.2.2 当时的西方医学对pancreas的功能存在错误理解

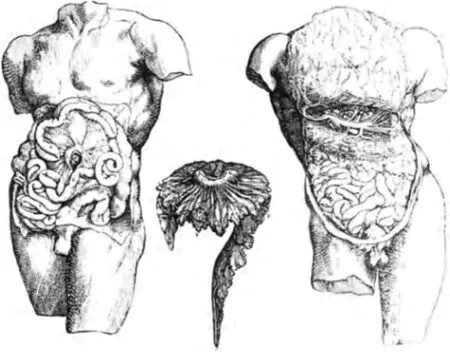

pancreas一词来源于希腊语pan(全)和creas(肉)。由于位置比较隐藏,周围腹膜、血管、神经缠绕,pancreas在西方医学史上是一个长期未被认识的器官。[14- 15]希波克拉底(Hippocrates,约前460~前377)曾模糊的描述过“腹膜上有一些非常大的腺体,没有毛”,不知是不是指pancreas。[14]他的继承者盖仑(Galenus,约129~199)明确提到了pancreas,但并没有把pancreas当做一个独立的器官。他认为pancreas只是对周围组织起保护和支撑的作用:“静脉、动脉、神经在这儿集聚。……所以这个地方需要特别的保护,以覆盖在血管表面并分离它们。大自然聪明的制造了一个叫做pancreas的腺体样组织,处在它们之下,并包绕着所有器官,填充周围的空隙,防止它们撕裂,给它们以支撑。”[14]这种认识误导了其后一千多年的历史。1508年出版的一本名为“Margarita Philosophia”的教科书,曾用于比利时一所寄宿学校的解剖学教学,代表了文艺复兴前期的西医解剖学水平。受盖仑学说的影响,书中标示的内脏器官中并没有pancreas(图3)。[14]达芬奇(da Vinci,1452~1519)是文艺复兴时期意大利一位著名的画家,此外,他还是一位非常优秀的解剖学家。目前留存下来的达芬奇在16世纪初绘制的一份比较精细的解剖学图谱,在spleen与liver之间,只有一些血管和空隙,pancreas恐怕被当成了腹膜的一部分,给错误地拿掉了。他并没有意识到pancreas其实是一个独立的器官(图4)。[14]近代解剖学之父维萨里(Andreas Vesalius,1514~1564)在其名著《人体的构造》(1543)中虽然描述了pancreas的形态(图5),但是也没有把它当作一个独立的器官。他写道:“腹部除了脂肪,遍布各处的还有腹膜,位于胃后方的部分是一个巨大的腺体样组织。狗的这部分是红色的,古希腊称为pancreas,不过人的这部分却是白色的,它可以保护分布在这儿的门静脉和动脉、神经,并且作为胃的支撑……”[14]

图3 1508年出版的一本解剖学教材附图[14]

图4 达芬奇16世纪初绘制的一份比较精细的解剖学图谱[14]

直到1642年怀森格(J.G Wirsung,1598~1649)发现胰腺管(图6)、1664年格拉夫(Graaf,1641~1673)提出胰液可能具有消化作用之后,pancreas的外分泌功能乃至作为一个独立的器官才逐渐被认识到。[14]当时pancreas被笼统地视为“腹部的唾液腺”,胰液被比作唾液,可是pancreas的作用仍然含混不清,这种情况一直到了1846年伯尔纳(Claude Bernard,1813~1878)实验证明了胰液消化的具体机制才得以改观。[14]1921年班廷(F.G.Banting,1891~1941)又发现胰岛素,pancreas的内分泌作用机制及在物质代谢中的重要作用进一步凸显。[14]可以说西医对pancreas的认识经历了曲折的过程。

图5 维萨里1543年《人体的构造》所附的pancreas图[14](类似于U形的腺体样组织,不过他把pancreas当做腹膜的一部分,认为对胃起保护和支撑作用)

图6 怀森格1642年首次发现胰液管(手稿)[14]

1.2.3 当时的西方医学误认为spleen具有消化功能

西方对spleen的认识也经历了曲折的过程。spleen在古代西方一直是一个充满了神秘色彩的器官。[16- 17]希波克拉底曾经记载了spleen的解剖,认为spleen在四元素中属土,在四体液中主司黑胆汁,它在体液平衡调节中起重要作用。[16]其后不久的亚里士多德(Aristotle,前384~前322)把spleen看作是“bastard liver”(代用肝)[16],因为spleen与liver位置基本对称,所以认为两者相互辅助,都在饮食消化中起作用。亚里士多德还认为spleen可以净化人的精神,使人产生愉悦感,spleen功能差,黑胆汁积聚多,就会产生忧郁。盖仑发展了他们的学说,提出spleen与肝和胃通过静脉联系,可以处理食物中经肝转化后血液中无用或有害的成分,再运输到胃,具有协助消化、纯净血液的作用。[16]虽然这样,spleen的作用仍然让人疑惑,著名的医学家塞尔苏斯(Celsus,前25~50年)曾经直言spleen是“一个完全没有了解的器官”,也有人提出spleen并没有什么功能。[16]此后进入黑暗的中世纪,盖仑的学说获得了至高无上的权威,spleen具有消化功能的说法得到了教条式的信奉和遵守,西方关于spleen的认识很长时间没有什么进展。

1.2.4 明末spleen被翻译为脾的原因

明末西医学传入中国之时,所长在于解剖,可是生理方面的知识还停留于希波克拉底和盖仑时代的医学理论阶段[18],认为spleen属土,主管黑胆汁,在食物消化过程中起作用,这和中医脾的生理功能主要是消化的传统认识是很相似的。同时,到了明代,由脾胃为气血生化之源衍生的“脾统血”这一说法也被中医普遍接受,这和西医spleen主司净化血液的古老认识也有所类似。因此,在当时历史情境下把spleen翻译成脾是有一定的合理性的[5]。最早传入中国的《泰西人身说概》、《人身图说》、《性学觕述》等都成书于西医认识到pancreas作为独立器官之前。当时的西医既没有对pancreas消化功能的明确认识,对spleen的功能又存在错误的理解,再加上中医的古代医籍也没有从解剖上把脾说清楚,这些因素综合在一起直接影响到了中西医交流之初中医脾的翻译。刘弘毅指出:“在西医学传入中国以来,将西医学中的器官spleen翻译为中医中的脾,是有其充足的理由的,在当时的西方医学认知中,脾也是一个重要的消化器官,同中医学认知中的脾有很大的相通之处,换句话说,在第一批接触到西方医学知识的中国学者,在对于spleen的翻译时是没有含糊和疑惑的。”[5]

1.2.5 《人身图说》和《钦定格体全录》对pancreas的涉及

值得注意的是,《人身图说》关于“网油”的记载与pancreas非常相似:

又有网油,其体如质具之体,其分量随人大小,广狭如肠域。有大有小,形如蛛网。有二,一上一下,兼以血脉、二络、油与细皮成。于胃下分与脾至肠,折叠于肚内,柔软浮薄,在大小肠之间而缔结于腰。上有细白膜,在脾上分,与胃下加至颈肠之分而止。额勒那云:网油上分与胃相并,其体更厚,下分稍薄,与颈肠连,并其分之管路相往来,其筋亦然。[9- 10]

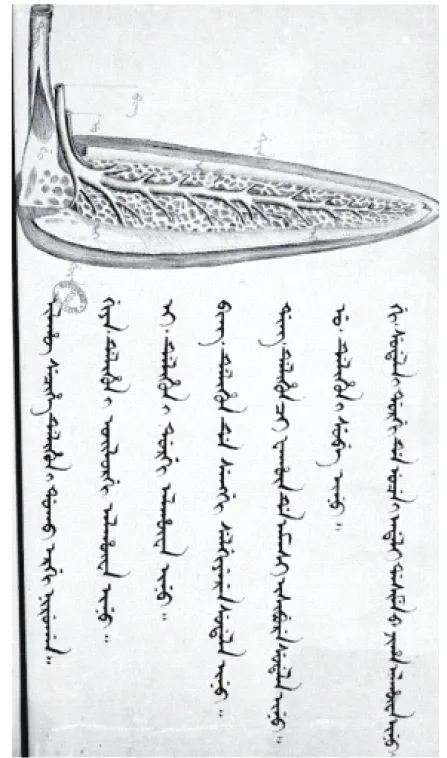

图7 《钦定格体全录》所附脾脏图[4]

此处的“腰”指的是肾脏,所谓“质具之体”,根据上下文,指的是阴茎,它与pancreas狭长的形态是很相似的。《人身图说》“论大小肠”还提到“十二肠上分与胃下口相合,十二肠下口与洁肠合,并左右之脂与网油之膜相合也”[9- 10],指出网油包绕十二指肠左右。对照现代解剖,包绕十二指肠左右的是胰头部,再加上其行于胃下,连接脾与肠等,这应该是指pancreas。不过,所谓“有大有小,形如蛛网。有二,一上一下”的记载又和大网膜、小网膜相类似,“与胃下加至颈肠之分而止”也符合大网膜从胃大弯起始到横结肠的分布。综合分析,最大的可能是,《人身图说》虽然描述了pancreas,但是仍然没有把pancreas与腹膜的其他部分分开,而是错误的把它当成了腹膜的一部分。在当时西医理论体系中pancreas是一个长期被忽视的器官,之所以没有能够和中医的脾对应起来也是当时的历史条件使然。值得注意的是,约成书于1708年满文写成的《钦定格体全录》,书中所附脾脏图却明显是指pancreas了(图7),可惜成书后秘藏宫廷,仅满足了皇帝个人对人体知识的需求,并未在社会上流传[4,7]。

1.3 日本解剖学译著对脾和胰的翻译

雍正之后,由于禁教的原因,中西方之间的交流一度中断。而在日本,却出现了一个翻译介绍西方解剖学的高潮。1774年,日本第一部汉译解剖学著作《解体新书》出版,其后不久又相继有《重订解体新书》(1804)、《医范提纲》(1805)刊行,被称为日本解剖学史的三大名著,产生了重大而深远的影响。[7]《解体新书》第22篇中“大机里尔”,指的就是pancreas。[7,19]《医范提纲》自创了一个“腺”字取代“机里尔”,而pancreas则以另一个自创的“脺”字指代。

在《医范提纲》中,脾(spleen)和“脺”(pancreas)都被当做消化器官并列:

胃容受水谷,而糜烂、而输之肠。肠承胃所输饮食,和以胆脺二液,调熟化酿,以造乳糜,输之乳糜脉,糟粕则导去为屎。乳糜者,水谷之精液,而为血之原,白色如乳汁。乳糜脉微细,白脉偏起于小肠,吸收乳糜,会同于肠间膜中之腺。肠间膜在肠间,厚而复,全径差圆,中央当脐上,延袤展围,连缀诸肠而维持系约之,复间及乳糜脉之所道,而会于腺,复起于腺,而辐凑于乳糜囊也。乳糜囊即乳糜脉凑合为一小囊状者,在肠间膜中央之后侧,左肾之右,汇聚乳糜轮之乳糜管。乳糜管即乳糜囊之上端,渐长为管,沿脊骨之左侧而上行,连于左锁骨下静脉者。脾在胃之左侧,受血于动血脉,而分泌焉,稀水则水脉输之乳糜管、乳糜囊、脺等,稠血则输之门脉。门脉细血脉起于胃肠、胆、脾、脺、网膜,而辐凑于肠间脐上部,合为一干入于肝,复支蔓其中者,此荟萃腹内诸器之血,酿熟之,输于肝,为胆液之原。胆悬肝之中垂,肝之下,形如囊,上口渐长为一管,谓之胆管。胆之职,受胆液于肝,蓄藏酿熟而输之胆管,与肝管所输之液相混注于总管。胆液者,黄而稠,悍而苦,以克杀饮食。但出于胆者气味烈,出于肝者质较稀,故其力自有强弱,二液从饮食之多少,互相调和,以适其用。脺受血于动血脉,分泌支,以造脺液,形如牛舌,横居胃下,里有一管,谓之脺管,其端与总管合,输液于肠。脺液者,酸烈清稀,与胆液合,以酿化饮食。[7]

这段话反映了当时西医对消化生理的认识进展。从上文可以看出,经过一百多年的发展,西医对pancreas的外分泌消化作用已经有所认识,四体液说渐渐退出历史舞台。不过,spleen仍然被列入消化器官之中,spleen主管消化的误导并没有得到更改,所以日本的译著仍接受了脾与spleen的对应,并自创了个新字“脺”代指pancreas。

2 鸦片战争后胰、脾概念翻译的演变

2.1 合信自创“甜肉”指代pancreas

鸦片战争后,英美传教士再度来华,掀起了西学东渐的第二次浪潮,传教士医生合信(Benjamin Hobson,1816~1873)是其中的杰出代表。因明末译著中脾与spleen的对应已经先入为主,以至于合信1858年撰写《全体新论》时,误认为中医没有pancreas这一脏器,于是根据西医名称的意译,自创“甜肉”以名之,曰“甜肉者,中土无名,长约五寸,横贴胃后,形如犬舌,头大向右,尾尖向左,尝其味甜,故曰甜肉”。[20]此后几十年,传教士编撰的西医译著大都采用了合信的译法,如1881年柯为良(D.W.Osgood)编撰的《全体阐微》第5卷中即用“甜肉”翻译“pancreas”。[20]

2.2 德贞首创“胰”指代pancreas

19世纪末,由于当时中国方言各异,传教士医生所处的环境不同,所采用的名词也就有所不同。各种西医译著大部分是传教士医生业余自行编译和命名,这在一定程度上造成了翻译的混杂。面对这种状况,传教士医生德贞(John Dudgeon,1837~1901)提出西书翻译,术语应尽量从中文中寻求,强调译者既要懂西医,还要懂中文和中医,并身体力行,翻译出版了大量西医著作。在对pancreas的翻译中,他认为“甜肉”是从西文意译而来,不易为大众所接受。同时,他对日本自造“脺”字也持审慎的意见。不过他发现中国北方人习惯对动物的这个脏器称呼为“胰”,其中回族人称呼羊的这个器官为“胰”,汉族人把猪身上这个器官称作“胰”。因此,他于1886年在其译著《全体通考》中,首次提出以“胰”指代pancreas。由于当时脾与spleen的对应已经约定俗成,因此他也认为中医并不知道pancreas这个脏器。[21]

2.3 科学名词审查会对“胰”、“脾”的审订

表2 pancreas和spleen翻译的演变[22]

2.4 脾、胰翻译错位得到当时官方认可的历史原因

中西医脾、胰翻译的错位之所以能够官方通过并推广流传,是和当时西医对pancreas、spleen的认识发展水平有直接关系的。20世纪上半叶,西医已经发现了pancreas的外分泌和内分泌作用,pancreas在消化和物质代谢中的作用逐渐凸显,引起了人们越来越多的关注。然而,西医对spleen的作用却陷入了长期的迷茫。在希波克拉底时代,spleen一直被作为处理黑胆汁的器官,可是,随着以后解剖和生理学的不断发展,事实上证明黑胆汁并不存在,spleen的作用就渐渐成了一个谜,有时候仍归在消化器官之中,却并不知道它实际上在起什么作用,甚至成了可有可无的存在,长达两三个世纪认识上没有大的进展。然而。临床脾脏外科的实践发现,脾切除的病人可以长期存活,因此,20世纪60年代之前,脾脏外科学领域逐渐流行的是脾脏无用论[17],认为脾脏“留之无用,切之无弊”,切脾手术盛行一时。1911年,Kocher在外科手术教科书中明确说到:“脾切除术对人体没有危害。因此,当脾脏受到损伤时,就应该切除这个器官。”[13]随意切脾阶段历经了上百年时间。20世纪60年代以后,现代免疫学的飞速发展才使得人们对spleen的生理病理有了更深入的认识,对spleen作为一个外周淋巴器官的定位逐渐确立并不断深化,切脾术后继发的凶险感染,也使得人们对spleen的功能有了更深入的理解。即使在目前的外科手术临床上,切脾与保脾之争仍没有最后完结。[13]因此,至少在20世纪上半叶中西医脾、胰翻译确立的当时,西医对spleen作用仍不是很清楚,而解剖和外科学的实践又使得中西脾、胰翻译对应必须尽快落实,这种解剖学、免疫学等不同学科发展的不均衡,中西医不同理论体系发展的不均衡,以及中西医脾、胰翻译的历史传承,使得中西医脾、胰翻译的错位得以官方确立并推广流传。

3 脾、胰翻译错位后中医的反应

值得强调的是,民国以前中西医名词的翻译工作一直是以传教士医生为主进行的,中医似乎只是作为被动者或旁观者。相对于西医日新月异的不断进展,中医则发展缓慢,停滞不前,逐渐从一元化主宰地位落入从属的地位。西医成了科学的代名词,中医理论被误解,甚至遭遇了被废止的危机。中医对脾、胰的翻译大多表现为一个逐渐接受的过程,并试图与原来的中医理论体系相调和,但也表现出了一定的抗争。

综合上面的阐述和分析,优化企业的内部治理结构,树立科学的财务管理目标,不仅仅为企业的发展提供积极的导向作用,同时也能引导我国企业在现代化的市场环境下实现稳定、科学的发展。因此企业要积极把握公司治理机构和财务目标的关系,做好改革工作。

清代医家王清任(1768~1831)著《医林改错》,提倡解剖,明示脏腑,在对脾的论述中说:“脾之长短与胃相等……脾中间一管,即是珑管”。[24]书中所绘人体脏腑图中标示的脾脏明显是指的pancreas(图8)。唐容川(1847~1897)于《中西汇通医经精义》脾脏图(图9)中加画了“甜肉”这一构造,强调“甜肉”即“脾之物”[25- 26],曰:“西医云傍胃处又有甜肉一条,出甜汁从连网入小肠上口,以化胃中之物……中国医书无甜肉之说,然甘味属脾,乃一定之理。西医另言甜肉,不知甜肉,即脾之物也。”又言:“西医言脾中之血,壅热气以薰化水谷,盖血即心火所生,壅生热以化谷者,火生土之义也。”[26]可见当时西医仍然误认为脾主管消化,这使得当时的中西医汇通派没有能够及时发现中西医脾、胰脏腑对应的错误。为了调和当时中西医理论的矛盾,唐容川解释甜肉(胰腺)是“脾之物”,并力主以甜肉的消化功能解释中医脾的运化之功,曰:“西医言脾中有血管,回血聚于脾中者极多,余按血是心火所生,火生土,故统血极多。食入则脾拥动热气以化之。西医又言有甜肉汁化谷,按甜肉即胰子也,生于油上。凡膏油皆脾所生之物。膏能化水,胰子能化油,脾称湿土,正指胰子与膏也。”[26]与之相类似,张锡纯(1860~1933)在《医学衷中参西录》中称“pancreas”为“脾之副脏”。[27]本来应该是“正脾”的反而成了“脾之物”、“脾之副脏”,这反映了当时中医在西医解剖和言语强势压迫下力图调和两种医学的矛盾所采取的妥协和折衷态度。[3]

图8 王清任《医林改错》所绘脾脏图[25]

图9 唐容川《中西医汇通精义》脾脏图[25]

另一位晚清中西医汇通医家朱沛文对西方的解剖学表现为全盘接受,其中就包括了脾和spleen翻译的对应。他在1893年出版的著作《华洋脏象约纂》中所附插图多直接引自合信的《全体新论》,所附的脾图也是脾和甜肉并列(图10)。不过,他又专门撰写了“甜肉体用说”一节,把“pancreas”当做中医脾的一部分,试图弥合中西医脾认识的矛盾,曰:

洋医云:甜肉者,中土无名,医书不载,长约五寸,横贴胃后,形如犬舌,头大向左,尾尖向右(3)原文如此,恐系笔误。,尝其味甜,故曰甜肉。正中有一汁液管,斜入小肠上口之旁,所生之汁,如口津水,未详所用,意乃胆之将伯欤。蒙按:甜肉中有一管,而《医林改错》又云脾中间有一珑管,则甜肉疑即脾。然以为脾,则与洋言形如竖掌之脾,是二脾也,恐无此理。但此物洋之所有,华之所无,反复思之,莫名其故。后阅危亦林《世医得效方》云脾有两叶,则甜肉盖即脾也。尝窃度之。经云:脾统血。又云,脾主为胃行津液。盖洋言形如竖掌之脾,主收聚往来余剩之血,即经言统血者也。洋言形如犬舌之甜肉,中有一管,乃华所谓形如刀镰,中有珑管,水液由两边分流,即经言为胃行津液者也。[28]

图10 朱沛文《华洋脏象约纂》脾脏图[28]

民国时期,伴随着西医学对脾、胰认识的进展,脾、胰翻译错位的矛盾逐渐显现,这引起了一些当时医家的注意和反思。著名反中医人士、民国医家余云岫(1879~1954)在其著作《灵素商兑》中,更倾向于认为中医之脾是指的pancreas,“灵素所谓脾者,全乎消化器官之系,似与今日之所谓脺者(pancreas)相似”,“灵素之脾实为脺”。[29]他反而怀疑中国古代没有认识到spleen。章太炎(1869~1936)曾为此专门驰书余氏,曰:

昨论脾脏事,兄疑胰子油,而左胁下一器,日本人所谓脾者,古书何以不见?按《释名》称:脾,裨也。裨助胃气,主化谷也。言在胃下,则为胰子油甚明。《难经》称脾扁广三寸,长五寸,有散膏半斤。其言广长之度,为左胁下器为胰子油虽难明白,言散膏半斤,则明是胰子油也。但《诗》称“嘉肴脾臄”,《月令》称“祭先脾”,今胰子油但可充面脂去垢之用,又时或煮以为药,而不可烹调为膳。唯左胁下一物,今浙西称草鞋底,江南称夹肝者,味不甚美,而颇可食。……恐此二物古人皆名为脾,故或言在胃下,或言在胠空处,或言磨化水谷,或言用以为肴也。且草鞋底中贮满血液,而《难经》既言散膏,又言主裹血,则已混二物为一矣。古人定名不正,两器同号,往往有之,亦犹《难经》称胆、胃、膀胱为青肠、黄肠、黑肠,今人呼睾丸为肾囊耳。至所谓脾藏营、脾统血者,古人虽未知脾生白血之事,则满贮血液,则明明可睹。且藏营统血与磨化水谷,分明是两种作用,则亦必是两种器官,两器皆称脾,此古人命名之失,其实则非有偏缺也。[30]

章太炎的观点是值得注意的。应该说中西医在脾、胰的认识上都有所欠缺,中医历史上并没有把脾、胰很好地分开,而是很可能把它们混成了一个脏器,因此中医也有“命名之失”。脾、胰翻译的错位不能独责于西医之非,中医也要承担一部分责任。

虽然从解剖来说,《内经》的脾是居于中央的,属孤脏,更加类似于pancreas,而并非如spleen偏安于一隅。但是,实际上,依据《内经》现有的寥寥几句关于脾的解剖记载,我们很难准确区分开《内经》的脾到底指的是pancreas还是spleen,抑或只是因为理论建构的需要,仅仅为了适应那个五行的框架,故意把它们合并到了一起?现代西医以解剖和实验为武器,对脾、胰结构和功能的探寻都走过了如此曲折的历程,在两千多年前简陋的条件下,让《内经》把脾、胰从解剖到功能都区分得那么清楚,那也太过于苛责古人了。在无法严格区分的历史情境下,为了维护整体理论的自洽性,《内经》也许采取了把它们合并在一起的策略,以回避胰、脾分述的困难。或者如《难经》一样,只是把脾、胰误认作一个脏器也是可能的,毕竟,《难经》是最接近《内经》时代的著作。《内经》时代曾进行过仔细的解剖,spleen那么明显,说《内经》没有见到也是不可能的。

如果说单纯从解剖上还无法明确,那就应该从功能和生理病理上去寻求中西医脏器的对应。从《内经》流传下来的描述来看,中医的脾主要是指的pancreas,而不是spleen。《内经》还明确认识到消渴与脾有关,称为脾瘅。瘅,原义是过度使用、过度劳累的意思(4)《说文》:“瘅,痨病也。从疒,单声。”《尔雅》:“瘅,劳也。”。《内经》认为消渴病的发生是过食肥甘,导致脾脏过度劳累,其中自身脏腑柔弱者就容易受到损伤,并可能因此转发为消渴病(5)《灵枢·五变》:“五脏皆柔弱者,善病消瘅”。《灵枢·本脏》:“脾脆,则善病消瘅、易伤”。。这个解释即使从现代糖尿病的认识进展来说也是大致合理的。可是,偏偏在中西医交流之初,西医在pancreas和spleen的功能认识上都犯了颠倒的失误,历史的阴差阳错使得中医的脾和西医spleen错误地结缘到了一起,《内经》关于“脾瘅”与消渴关系的认识和贡献也就至今难以为人们所重视和理解。

民国医家陆渊雷(1894~1955)敏锐地察觉到了中西医脾的认识差异。他于1929年明确提出“此脾非彼脾”说:

先要知道解剖生理上的脾,是西医心口中的脾,不是中医所说的脾。西医心口中的脾,西文叫做spleen,是个卵圆形的东西,位于左边季胁之部,大小略如腰子,柔脆得很,甚易破裂,里面血液很多,这东西在人身上究竟有什么用处,现在那班生理大家还没有弄清楚。有人说他制造白血球,有人说他毁灭红血球,也有人说他把血液中蛋白质的老废成分变成尿酸,议论纷纷不一。但是制造白血球是淋巴腺的职司,排除血液中老废成分是内肾的职司,红血球又是血中极重要的成分,无毁灭之必要。若说spleen的作用就是这么几种,那就成了个赘物,简直可以不必有啦。可是人害起病来,这东西却非常高兴,往往要参加病变工作。凡是发热的病,他总是兴高采烈,胀得肥胖胖的,好叫病人增加些痛苦,这就是西医常说的脾脏肿大。害疟疾的人,若使几个月不愈,左胁就得结成个硬邦邦的瘕块,《金匮》上叫他疟母,就是这东西胀大了不肯还原的缘故。外国人研究这东西的作用,牺牲了无数动物做试验品,想尽方法还是弄不明白。桄起火来索性把它割掉,看这动物倒也不死。人身上有了这件东西,没有叨着它的光,反而生出许多病痛来。除却急性热病之外,还有什么脾血管栓塞啦、脾脓疡、脾肿疡哩,巨大脾、游走脾哩,都是这劳什子不安本分的缘故。这样说来,spleen这件东西于人身上好像有损无益,不如早早打倒的好。但是天生成的东西,多少总是有些功用的,不能因为科学家弄不清楚,就硬派它无用,看它组织是个腺体,恐怕它也有一种内分泌哩。中医说的脾呢,谁都知道是个消化器官,与左肋骨里的spleen当然是绝不相干。([30],97~99页)

可见,到了20世纪30年代,西医仍然没有弄清楚spleen的作用,不过spleen却已经从消化器官中走出来了。从陆渊雷先生的描述,已经看不到一点spleen消化器官的影子。如此,中西医脾、胰的认识矛盾愈加凸显。然而,随着近代中医的衰落,中医的声音并没有得到很好的表达,科学名词审查会审定近代医学名词也没有邀请中医参与[4]。伴随着西医的广泛普及和科学名词术语规范的推广,“脾”和“spleen”的对应逐步为大众所习惯和接受,成为社会的共识,中医界的抗争并没有起到明显的效果。

中华人民共和国成立后,随着现代免疫学的飞速发展,spleen作为外周免疫器官的地位逐步确立,中医脾和西医spleen的认识差异进一步凸显,这竟成了中医理论中长期没有克服的难题之一,始终无法得到圆满的解释。脾、胰概念的混淆也给中医理论的理解、交流和发展带来了严重的困扰。现实迫切要求澄清认识上的种种误区,还历史以本来面目。

4 结 语

过去几百年来,西医对spleen的认识经历了从消化器官→脾脏无用论→免疫器官的巨大转变,对pancreas也经历了从主管支撑、保护作用的腹膜的一部分到独立的内脏器官,从胰管解剖学上的进展到胰液外分泌消化作用的探索,再到胰岛素内分泌代谢功能的发现这样不断拓展的认识过程。可是,明末中医脾与西医spleen翻译上的错位却历史的保留了下来,形成了我们今天所面对的中西医并存、言语错杂、概念纷乱的现实。

回顾这段历史,若不是中医《内经》对脾脏解剖语焉不详,若不是西医当时认为spleen具有消化功能,或者西医能更早地认识到pancreas在消化和物质代谢中的重要地位,或者中医能更积极的发展,更早讲明白自己,这种翻译的错位都可能不会发生,发生了也会更早地得到纠正。因此,责任并不能归于这些翻译家,而是由当时具体的历史条件——主要是当时中西医各自的发展水平决定的。

经过几百年来的飞速发展,“西医”已经完全跨越了原来狭隘地域的西方医学的概念,成长为遍及全世界的主流医学——现代医学。但是,中西医交流历史上由于各种原因造成的某些混乱,仍对我们今天理解医学的某些概念产生困扰。如何努力说明白、理清楚造成这类概念错位的历史,是值得研究的学术问题。本文关于中医“脾”与西医“spleen”翻译错位的历史研究,或许能为学界提供某些借鉴和启示。