意见表达制度效力缺失的形成机制

2019-11-19张国军杨明

张国军 杨明

摘要:转型中国的结构和利益分化使民众的意见表达需求急剧上升,但表达制度效力缺失使其吸纳表达的能力有限,民众涌向非制度化表达。通过运用结构功能主義的分析框架对L市学生分流事件进行案例分析发现,表达制度效力缺失的形成机制实为领导干部与人民群众在政治过程四个环节的互动机制:统合型表达体制下的意见形成与表达、政策制定中的确认性意见表达、双向压力型体制下的政策执行、体制内与外的双轨反馈机制。在这些机制作用之下,表达制度效力缺失体现为以下四个方面:官民意见不完全重合,民众意见表达后移至决策环节成为确认性表达,地方治理陷入形式主义与运动式推进的循环,官民话语的对立加深。预防和化解群体性事件的根本在于提高表达制度效力,这有赖于将表达逻辑从统合型转变为分殊型。应在提升权利获得感的基础上,通过合法组织化增强公民表达能力,推进表达制度运行的程序化,并通过强化地方人大的权威将总体性政府回应结构重塑为分层级回应,以增强地方政府对民众表达的回应性。

关键词:意见表达制度效力;统合型表达;确认性表达;双向压力型体制;总体性回应

中图分类号:D621文献标识码:A文章编号:2095-5103(2019)15-0018-(18)

Formation Mechanism of Lack of Institutional Effectiveness of Public Opinion Expression:A Case study from the Perspective of Structural Functionalism

ZHANG GuojunYANG Ming

Abstract:The differentiations of the social structure and interests have aroused the demand for public opinion expression in the context of Chinas transformation,but the ineffectiveness of institutionalized expression system makes it lacks of capacity to absorb public expression,so people flock to non-institutionalized expression.A case study of the students-diversion event in L city from the perspective of structural functionalism,which proves that the formation mechanisms of the lack of the institutional effectiveness of public expression is actually the interactive mechanisms between leading cadres and the masses in the four links of political process:formation and expression of opinions under the multilevel integrative expression system,affirmative opinion expression in policy making,policy implementation under the two-way pressurized system,and twotrack feedback mechanism.Under the action of these mechanisms,the lack of institutional effectiveness is reflected in the following aspects:opinions of the officials and the people dont completely overlap;public expression is postponed to decision-making stage and alters to affirmative expression;local governance is trapped in a cycle of formalistic and campaign-style governance;the opposition between two sets of discourse systems of the officials and the people deepened.The fundamental way to prevent and resolve group events is to improve the institutional effectiveness of public expression,which depends on the transformation of the expression system from integrative expression to differentiated expression.Therefore,it is necessary to improve the citizens ability of expression by lawful organization on the basis of enhancing the sense of gain of rights,make the expression system running procedurally,and reshape the total responsiveness structure to a layered one by strengthening the authority of Local Peoples Congresses to construct responsive government.

Key words:institutional effectiveness of public expression;integrative expression;affirmative expression;two-way pressurized system;total responsiveness

一、引言

(一)问题提出

改革开放以来,随着经济体制改革的推进和社会主义市场经济的发展,我国逐渐从“总体性社会”向“分化性社会”转型[1]。社会和经济自主性不断提高,在释放巨大活力的同时,基于社会分化的利益矛盾和冲突也产生了。在分化和冲突中,民众形成了自发的权利意识,意见表达需求急剧上升。中华人民共和国成立后已建立了包括人大、政协、人民团体、信访和单位等诸多渠道的意见表达体制。20世纪90年代以来,听证制度、基层协商民主制度和各种政府网络平台也逐渐建立。尽管体制内存在多种表达渠道,体制外表达却愈演愈烈,不满和泄愤充斥于网络空间,“目前中国群体性事件的整体格局并未发生根本性转变,从群体性事件的主要诱因、高发领域,到线上线下的群体性互动,都大致延续了以往呈现的规律”[2]。

群体性事件因其诱因或诉求不同而有多种类型,但表现形式无外乎示威、游行、上访、罢工、堵塞交通乃至冲击政府机关。这些形式具有比较显著的对抗性和消极影响,但其实质仍是诉求表达:“抗争政治即属于表达型政治的一种。对行动者来说,抗争政治就是一种政治表达;对政府来说,抗争政治就是对政治表达的回应。所谓‘表达,既包括有明确指向的利益表达和政策表达,也包括情绪表达,如发泄不满、怨恨等情绪。”[3]从意见表达视角观察群体性事件,需要对以下问题做出解答:既然存在多种制度化表达渠道,为何会产生体制外表达?如果不能充分吸纳公民表达,表达制度的功能和效力何在?如何在新的时代背景下提高表达制度的效力?

(二)文献述评

学界对群体性事件的概念及其演变、类型、发生机制和应对策略等均已有非常丰富的研究。这些研究可分为国家和社会两个取向,前者将群体性事件视为治理对象,意味着治理过程存在弊病,后者则将其视为诉求表达形式,意味着存在亟待回应的公民诉求[4]。学界关注到群体性事件的消极性的同时,逐渐意识到其积极性与合理性,因而愈加重视对群体性事件的非政治性定位和法治化应对。学界普遍将群体性事件视为非制度化的表达方式,但现有研究多集中在政治体系的输入端,将其原因归结为“制度化利益表达渠道缺乏或者不通畅”[5],而较少关注意见表达制度的实际运行和输出端,对表达渠道缺乏或不畅通的形成机制也缺乏解释。表达渠道有无和通畅与否无疑相当重要,但更重要的在于表达是否有效,即政策输出是否实现了表达预期,以及实现了预期的政策能否得到有效执行。

制度的概念界定在不同语境中有较大差异。西方学者秉持功能视角,制度并非静态的、止于文本的组织机构和法律规范,并且制度的功能并非浅层的约束行为,而是要通过约束行为确保合理的行为预期。正如亨廷顿的经典定义,“所谓制度,是指稳定的、受到尊重的和不断重现的行为模式”[6]。新制度主义兴起后,制度的外延扩展到习俗惯例、道德传统和意识形态等非正式制度,并且更加关注制度变迁及其与行为主体的互动。这些变化之外,从功能角度界定制度的思路是一贯的,如诺思所言,作为人们相互交往的指南,“制度通过为人们提供日常生活的规则来减少不确定性”[7]。埃莉诺·奥斯特罗姆将制度界定为正式或非正式的“工作规则的组合”,她明确指出:“只有当受其影响的大多数人知道它的存在、期望他人对个人行为加以监督和对违规行为实施制裁时,才能讨论‘规则。”[8]如果缺少有效的监督和制裁,制度也就不能成其为制度。因此,西方语境中的制度是指各种規则实际发挥作用所形成的稳定秩序,是已经发生效力的规则体系。

在我国语境中,制度的主流含义是停留于文本层面的正式机构和规则,主要体现为法律法规。如李林所言,“法律法规与国家制度往往难解难分,法律法规通常规定了各种国家制度,是制度的法律化;而国家各种制度通常体现在法律法规之中,是法律的制度化,两者相互依存、辩证统一”[9]。具体到社会政治生活诸领域,便有了相应的具体制度,比如,“干部制度是指党和国家关于干部工作的规章制度的总称,它包括干部管理体制和干部管理的具体的规章制度两个部分”[10]。制度只是提供了行为规范的文本,它如果被虚置、变通执行或选择性执行,就不可能具有效力,也就不可能发挥提供确定性的功能。制度效力缺失,则实际有效的行为规范还需求诸他处。

我国的社会行为规范和国家治理方式远不止制度,而是杂糅了法律法规、传统习俗、道德天理、人情世故、领导意志和潜规则等因素的“多位一体”的复杂结构。其一,人情与制度之间存在张力,但却共同规范着社会关系,且二者“并非简单地一方压倒另一方的关系,而可以是彼此相安无事的动态平衡”[11]。其二,在20世纪八九十年代关于人治与法治关系的争论中,二者相结合是主要观点之一[12]。并且,在当代中国治理模式中,“法治与人治同时起着重要作用……在许多公共治理活动中,人治的作用甚至会继续重于法治”[13]。其三,近二十年来学界对德治与法治关系的讨论也未曾中断,“德法合治”[14]的观点和主张普遍存在。另外,从国家治理的纵向结构来看,权威体制赖以维系的科层制度和一统观念制度受到治理负荷和多元化的挑战,因而产生了变通和共谋等灵活执行策略、政治教化的礼仪化和运动型治理这一纠偏机制。周雪光认为,“虽然这一系列机制缓和了权威体制与有效治理之间的矛盾,但与现代国家制度建设不兼容甚至冲突”[15]。

制度被视为静态的法律法规,那么制度文本与其应有效力之间就必然存在断裂关系。这种断裂关系被多位一体的规范和治理结构进一步放大和强化,导致制度缺乏效力成为国家治理现代化的突出障碍。其实制度效力缺失的重要原因是非制度性规范过于强势,这反过来又进一步销蚀制度效力,由此陷入恶性循环,并出现制度规则愈细密愈无效力的窘境。鉴于此,有学者呼吁,“在各种制度规定不断出台的同时,执政党应该把制度改革的重点转移到如何提高制度运行效力上来”[16]。与制度化、法治化不甚合拍的是,仍有学者批判“制度万能论”,认为“制度不是万能的,任何制度都有漏洞”“制度的良性运作需要诸多条件的配合”“制度的运作需要极大的社会成本”[17]。制度只是公共领域的行为规范,当然不是万能的。制度的含义并未包含提供确定性的功能,缺乏效力的制度更不是万能的。如果以制度缺乏效力为由反对“制度万能论”,势必要寻求制度之外的其他因素填补行为规范的缺失或空白,这将离国家治理现代化、制度化和法治化愈行愈远。

由于财政困难等原因,包括H省在内的6个省的“消超”工作进展比较缓慢。随着最终期限临近,2018年的政府工作报告提出要“抓紧”消除城镇大班额,突出了任务的紧迫性。教育部在2018年7月6日约谈了进展缓慢的6省的教育和教育督导部门负责人,要求“从讲政治的高度看待消除大班额工作”。H省教育督导委员会和教育厅在7月19日约谈了包括L市在内的12个县(市、区),令其签订整改责任状。教育厅又于8月9日召开消除超大班额“清零”调度会,要求各地“要进一步提高站位”。在层层督查和考核的压力之下,L市将“消超”寄希望于与H省师大附中L市分校合作办学,甚至在实施方案中将“鼓励农村学生返乡就读”作为措施之一。从这一连串的督促和L市的措施来看,“消超”工作的性质和定位悄然发生了变化。

其一,民众对其偏好有明确排序,在城区公办学校读书优先于“消超”,那么,要把学生分流到民办学校和农村学校的“消超”方案无疑背离了民众利益。如果“消超”确为L市在实施方案起草说明中说的“办好人民满意教育的迫切需要”,也就不可能发生后来的群体性事件。L市在实施方案起草说明中提出,“消超”是“确保迎检达标的迫切需要”,问题在于,迎检达标是面临考核的政府官员的迫切需要,而非民众的需要。

其二,“消超”因其目标的明确性、政绩的凸显度和执行的可变通性,逐渐脱离“城乡义务教育一体化改革发展”的大框架,成为凌驾于“城乡义务教育一体化”之上的“硬性指标”和“硬性要求”。正如L市在实施方案起草说明中所說,该市要接受省评估考核和全国义务教育均衡县市达标验收,“其中大班额是一项极为重要指标……对我市能否通过评估、验收至关重要”。消除大班额有赖于教育资源投入和城乡义务教育均衡发展,它本身不能成为评估义务教育均衡发展的指标,否则便是因果颠倒。若倒果为因,那么缺乏公共教育资源支撑的“消超”必然会被变通执行或形式化执行,甚至被扭曲为对民众利益的侵害。

“消超”工作的以上两点变化意味着,作为执行性政策的L市“消超”实施方案不但不是源自民众的意见表达,反而与其相悖。究其原因在于,结构功能主义的输入不仅来自社会,“输入还代表性地来自政治体系内部的政治精英人物,如君主、总统,部长、议员和法官等”[21]。在我国政治过程中,意见表达主体也不只是政治体系之外的社会利益主体,来自体系内部的输入更加重要。内部输入又可区分为两个层次,其一是理性自利的官员作为意见表达主体形成的输入,其二是领导干部作为人民群众的代表形成的输入。

L市的“消超”工作源自执行中央政府政策,官员理性主要体现为完成目标的政绩冲动。L市政府没能预防群体性事件,存在理应被问责的情形①,但L市完全实现了“消超”目标,这使其政府官员在事后无人被问责。并且,事件处置中被采取行政措施的41名现场人员在9月2日即已解除相关措施。在L市公共教育资源有限的背景下,家长与政府对待“消超”的态度存在较大差别,但政府还是将“消超”作为一项“民生工程”强势推进。其中的一个根本问题是,家长与政府所认定的“民生”并不重合,甚至存在较大间隙。这一间隙之所以产生的根源在于,我们的意见表达体制是一种“统合型表达体制”。

现代中国革命通过对“群众”的高度动员建立了以党的一元化领导为基础的“全能主义政治”[22]。与全能国家相对应的是分化程度极低的总体性社会,党通过其领导和组织体系进行广泛的社会政治动员,积聚资源和力量推进赶超型现代化建设。在全能国家与总体性社会背景下,我国的意见表达具有高度组织化的特征,并且服务于现代化建设的总体需要,这种表达制度模式可称为“统合型表达体制”。党政系统、群团组织、领导调研、信访等体制内表达制度和渠道所遵循的都是这种逻辑。

从表达主体来看,统合型表达是一种“替代性利益表达”[23],领导干部通过考察认定各社会群体的利益要求,将其整合之后输入党政决策系统。从表达内容来看,统合型表达倾向于关注作为抽象的整体概念的人民的一般利益,而非群众的短期具体利益。正如王绍光所言,政府要回应的民众偏好不是人们的“主观要求”,而是民众的“客观需求”,“无论何时何地,政府都不可能、也不应该迎合公众的漫无边际的欲念”[24]。这两点特征揭示了中国意见表达的基本逻辑,即领导干部根据其对民众一般利益的认知作出整体性判断,并代替民众进行意见表达,形成对政治体系的输入。统合型表达体制存在的一个突出问题是,在资源有限的条件下,经过高度统合的利益诉求必然存在片面性,甚至会偏离民众的切身利益,这正是L市学生分流事件的根源所在。

(二)政策制定中的确认性意见表达

L市的“消超”工作并非由民众诉求推动,而是在上级督查的压力之下紧急推进的。教育局起草的实施方案在2018年5月23日开始征求意见,此时,民众才真正开始进行意见表达。20世纪90年代以来,决策民主化的制度设计有了很大进步,听证会、基层协商民主、政府网络平台等新兴表达制度和渠道纷纷产生,与人大代表、政协委员、信访制度等共同构成了民众意见表达的制度体系。那么民众的诉求能否通过这些表达制度和渠道进入政策议程呢?从L市“消超”实施方案征求意见的情况来看,尽管我国的意见表达制度和渠道非常完备,但L市政府提供的表达渠道主要是政府网络平台和听证会,并且民众的知情和表达并不充分——6月初家长被通知学生要分流,但由于通知不具体,很多家长直到开学才知道接收分流的学校是城郊的民办学校。

公开征求意见之后,L市教育局于5月26日对民众比较关注的几个问题进行了回复。由于该方案遭到诸多反对,教育局在回复中首先强调2018年全部消除超大班额是必须完成的“硬性要求”,主要途径即H省政府明确的“租赁办学,合理分流”。在这一基调之下,教育局的回复基本是重新解释实施方案,只是明确了“分流学生仅按公办学校学生收取生活费,每个学生每学期生活费1500元”。6月4日,L市政府召开了由各方面代表参加的“消超”实施方案听证会,教育局于当月12日对听证会的意见采纳情况作了说明,拟采纳意见包括学生乘车、在校安全、收费管理、服务保障、常规管理等方面的诸多内容,基本上都是再解释或细化实施方案。

从L市“消超”方案征求意见的整个过程来看,民众的意见表达发生于政策制定环节,且其实质是一种“确认性表达”。决策部门制定的政策方案来源于上级政策的具体化或领导干部的统合表达,必须执行或已经得到原则上的认可。征求意见中的民众表达基本上只是确认既有的政策方案,即使有质疑和反对,也不可能将其否定。民众或有可能对方案提出一些完善建议,但这些建议是否被采纳却又取决于决策者的判断。由此而言,后移至政策制定环节的民众表达的功能与其说是实现决策民主化,不如说是赋予政策以形式正当性,以此减轻政策执行中可能会遭遇的阻力。民众在政策制定环节进行确认性意见表达,这一机制的形成基础在于统合型表达体制与多层级治理结构相结合所产生的“多重统合型表达体制”。

在单一制国家结构与地区差异综合作用下,我国纵向治理结构及其运行机制非常复杂。学术界提出了“政治集权下的经济分权”[25]、基于治官权与治民权分设的“上下分治的治理体制”[26]、与“晋升锦标赛”相结合的“行政发包制”[27]等理论模型,揭示了多层级纵向治理结构的内部张力和互动机制。纵向的张力和博弈使我国的政治过程具有多重嵌套的特征,进而导致地方政治过程的双重性,即执行性和自主性。执行性意味着下级政治过程包含于上级政治过程的输出环节,自主性则意味着下级政治过程自成体系,具有从输入到反馈的各个基本环节。多重嵌套式政治过程对统合型表达体制的运行产生了非常重要的影响。领导干部根据其对民众整体的一般利益的认知代替民众进行表达,下级领导干部的统合表达又被统合于上级领导干部对更广域的民众一般利益的认知,从下而上依次递进,就形成了多重统合型表达体制。

在多重统合型表达体制中,高层政府根据其对民众一般利益的整体性判断提出政策议题,决策部门制定基本成型的政策草案,然后再征求民众意见进行完善。政策出台之后交由下级政府实施,下级政府又要制定政策实施方案的草案,在本辖区通过征求民众意见进行完善,这一过程一直重复至基层政府。这与西方政治过程具有重大差别,后者尊奉纵向政治分权和地方自治原则,表达体制也非统合型,而是由民众自主表达意见。因此,在结构功能主义中,意见表达处于政治过程初始的输入环节,“当某个集团或个人提出一项政治要求时,政治过程就开始了”[28]。

但在多重统合型表达体制的运行逻辑中,处于政治过程输入环节的表达并非民众自主表达,而是领导干部的统合表达。由于纵向政府间的职能、职责和机构设置高度一致,即“职责同构”[29],政策制定权由高层政府掌握,执行却最终由基层政府承担,从而导致政策制定与执行的层级错位,使基层民众的自主意见表达进一步远离了宏观政治过程的输入环节。从政策过程的问题确认、议程设置、政策制定与合法化、执行和反馈以及政策终结等环节来看,L市民众对政策问题确认、议程设置均无发言权。那么,民众表达只能后移至政策制定的转换环节,对作为执行性政策的实施方案草案进行意见表达。

由于地区差异性显著,多重统合型表达体制中必然存在各层级统合意见的不一致。并且,在多重嵌套的政治过程中,下级政治过程的输入和转换环节嵌套于上级政治过程的输出环节。这必然会打破政治过程的一般运行逻辑,或者导致下级政治过程缺失输入和转换环节,或者导致上级政治过程的输出被中断。从地方政治过程的执行性与自主性之间的关系来看,如果执行性高于自主性,会加剧统合型表达体制对基层民众自主表达的抑制,而若自主性高于执行性,则会使基于统合意见的高层政策在基层遭遇执行困境。二者的冲突在基层的执行性政策过程中体现得尤为突出,这对基层治理提出的难题就是,如何在执行上级政策与吸纳基层民众表达之间取得平衡。从L市民众在政策制定环节进行的确认性意见表达来看,显然是执行性抑制了自主性,中央政治过程的完整性得以保证,地方政治过程则缺失了输入环节,转换环节的表达也主要是对实施方案的确认(见图1)。

L市的确认性表达在一定程度上说明,决策民主乃至民主政治具有“作风民主”的特征,民主表现为领导干部通过调研、座谈、听证、接访、上网等方式征求民众意见,而非由民众作出有效力的最终决断。与具有刚性约束力的“制度民主”相比,“民主作风发扬的好坏主要取决于各级各部门领导者的个人素养,民众在发表意见方面尚处于被动地位”[30]。这必然使得表达和决策制度程序性不足,随意性突出。在L市分流事件发生前,公开征求意见、听证会、信访和政府网络平台等表达渠道都存在,但由于市政府急于完成中央政府通过目标责任管理层层压下来的“消超”任务,反对的声音并未对政策产生实质影响,从而为民众流向非制度化的自主表达进而引发群体性事件埋下了伏笔。

(三)双向压力型体制下的政策执行

消除大班额原本是一件好事,但大班额的形成是快速城镇化、城乡差距、公共教育投入不足等因素综合作用的结果,解决起来不可能一蹴而就。从20世纪90年代初至今,L市城区人口数量从不到10万人增至50多万人,中小学生更从2万多人增至近12万人,城区公办学校却只新建了一所实验中学。由于教育资源配置不均衡,大量农村学生涌入城区上学,导致乡村中小学衰败的同时,又加剧了城区的大班额问题。其实,教育部早在2001年的督导调研中已发现大班额普遍存在,此后多次提出消除大班额,H省也早在2007年就出台文件消除大班额,一些地方却一直没有贯彻落实,问题反而愈演愈烈。其实,近20年来大班额问题愈演愈烈说明,学生家长宁愿忍受大班额之苦,也不愿意让孩子去农村或民办学校读书。

直到教育部和H省政府明确提出2018年底基本消除超大班额,L市政府递交“责任状”和“整改责任书”,“消超”工作纳入“一票否决”制管理后,L市才开始运动式“消超”,并规定对工作拖沓不力的人员要“严肃问责”。试图在短短几个月之内彻底解决累积了近20年的问题,难度可想而知。L市政府不得不采取將学生集中分流到民办学校的方案,然而,作为分流学生的主要接收地,H省师大附中L市分校显然在硬件设施上也没有做好准备,直到开学时仍未完成装修,这是家长们未曾预料到的问题。并且,该校作为民办学校的逐利性也在收费上显现出来,使L市政府承诺的“分流学生享受公办学校收费政策”未能兑现。

L市政府定期对“消超”工作进行专项督查,且向H省师大附中L市分校派驻了管理人员,对这些情况不可能不清楚。尽管实施方案一开始就遭到诸多反对,开学时的实际状况更激起家长不满,L市政府仍坚持实施既定方案,直至引发群体性事件。事件发生后,H省省委省政府作出指示,要求市政府认真听取、合理采纳民众诉求,矛盾才暂趋缓和。在统合型表达体制中,民众诉求能否进入政策议程取决于领导干部的偏好和判断,这不仅导致意见表达制度运行的随意性和形式化,更使意见表达难以对政策执行构成有效约束。与民众希望在城区公办学校上学的诉求相比,L市政府显然是优先完成上级政府布置的“消超”任务,没条件创造条件也要上,力图推动“消超工作跑出加速度”,这一行为取向根源于“对上负责”的压力型体制。

统合型意见表达的运行基础是魅力型权威,它产生于群众动员,依靠持续的政绩来证实统合意见的正确性,进而维持和巩固这种权威。魅力型权威对庞大国家的治理有赖于各级官僚组织逐级向下传递和实施,周雪光认为,这使“垄断权力逐级复制”的同时,形成了权力运行的“向上负责制”。而向上负责的组织结构,“其核心任务是高效率地完成自上而下的任务,为此构建的组织形式和过程则有悖于自下而上传达民意的职能”[31]。

改革开放以来,卡理斯玛型权威趋于式微,“动员体制”转化为“压力型体制”[32]。上级政府将发展指标量化分解后层层分派给下级,并通过“一票否决”的考核奖惩制度施加压力。压力型体制对推动地方经济增长具有积极作用,但地方政府仍然遵循动员体制下的对上负责的逻辑,优先完成纳入“一票否决”管理的压力性任务。在“一票否决”事项泛滥至一二十项的情况下,地方政府不但无余力对民众诉求作出回应,且容易排斥民众的意见表达,更抵触决策民主化对垄断权力、决策效率和完成硬性考核任务的威胁,从而导致地方政府缺乏对民众诉求的回应。這样一来,即使地方政府又忙又累,仍难得到民众的信任、同情和支持,官民关系紧张成为一个结构性问题。

随着社会分化加剧和冲突多发,民众的权利意识和表达欲望迅速提高,中央也越来越重视民意,党的十九大提出要“坚持以人民为中心”“人民群众反对什么、痛恨什么,我们就要坚决防范和纠正什么”[33]。在新形势下,地方政府面对上级政府考核压力的同时,还要应对来自民众表达的压力,这就使原来的单向压力型体制复杂化为“双向压力型体制”。由于基层政府承担治理压力更容易成为众矢之的等原因,民众的政府信任呈现出从中央到基层逐级递减的差序格局。差序信任具有维护中央政权合法性的积极作用,“各级地方政府作为‘防火墙把中央同民众的不满隔离开,使人们对中央仍抱有希望和信心”[34]。但它也使地方政府面临的自上而下和自下而上两重压力趋向“合流”:一方面,高层级政府在宣传代表人民方面享有先天优势,并且富有成效;另一方面,民众以中央精神和高层地方政府的支持为后盾,质疑甚至挑战基层地方政府治理。

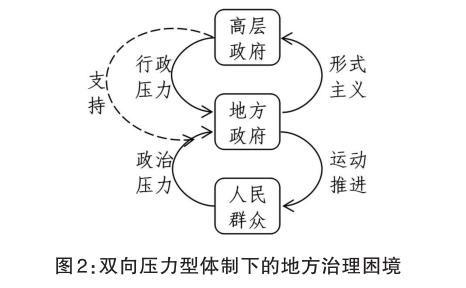

完成“一票否决”考核指标的压力是国家治理结构内部的一种行政压力,而获得高层政府支持的民意对地方政府形成的压力则是一种更具意识形态属性的政治压力。两种压力一旦遭遇,地方政府治理可能陷入进无能力、退失信任的困境。在行政压力与政治压力的博弈中,若政治压力强势,地方政府可能会采取变通执行或形式主义的策略应对上级下派的任务,从而导致中央政令的“贯彻危机”,而贯彻正是“政府为正常制度确立效力”[35]。如果行政压力强势,地方政府势必通过运动式治理强力推行政令,从而激起民众不满甚至抗争。由于民意受到高层政府重视和支持,这种抗争又会增强政治压力,地方政府不得不妥协变通,从而使地方治理陷入形式主义与运动式推进的“8”字型循环(见图2)。

(四)体制内与外的双轨反馈机制

从2018年8月28日开始,学生陆续来到学校报到。家长发现装修工人还在粉刷学生宿舍墙面,教室中气味刺鼻,收费又比之前通知的高出近一倍,不满开始积聚。政策制定环节的意见表达虽然只是“确认”实施方案,毕竟表达渠道还是畅通的。但在政策执行之后,家长对执行效果进行反馈时,体制内的表达渠道已完全堵塞。L市相关部门和单位不但没有吸纳表达,反而开始回避和掩盖问题。一方面,市委市政府为推进工作成立了信访维稳组、督察组,并选派人员组成了学校管理团队,然而都没有履行好相应职责。另一方面,官方媒体不仅对该校装修情况视若无睹,也未反馈家长反映的问题。8月28日,L市官方微信报道了学生报到的情况,全文对家长的不满只字未提,反而说“准备工作十分充足”,各项工作“有序进行”“稳步推进”,甚至通过某家长之口说“学校环境很不错,孩子对学校也挺满意的”。9月1日凌晨00: 53,L市教育局官方微信也报道称,该校“取得了开学报到的开门红”,不足之处一笔带过,只是讲“由于时间仓促,难免还有一些工作没有及时到位”。

制度化表达渠道不畅通,家长纷纷通过微博、微信等自媒体发泄不满,导致负面情绪扩散,舆情恶化。而H省师大附中L市分校却发表声明为其装修质量辩护,指责在自媒体上批评甲醛超标者“居心叵测”,认为上访家长“不明真相”,并称“一旦发现有不实报道,或有组织、有预谋、恶意中伤者,将依法报请网安进行严厉打击”。相关部门的不作为使市政府错失及早协调矛盾的机会。积压的不满酝酿为群体性聚集后终于引起市委市政府重视,9月1日中午之前安排了副市长协调处置。如果事情照此逻辑演进可能会即时终止,警方却以“维稳”的惯性介入冲突抓了5人,使民众对民办学校的不满和对教育部门的不信任迅速转化为对公安抓人的愤怒,矛盾进一步激化。傍晚市长出面沟通协商之后,民众要求无条件放人,警方却又抓了10人,此举使聚集人数激增,最终酿成冲突。

L市学生分流事件揭示了我国政治过程中的双轨反馈机制,其一是主要依托于科层制和官方媒体的体制内反馈机制,其二是诉诸于自媒体和非制度化表达的体制外反馈机制。体制内反馈机制运行的基本逻辑是,政策执行者向政策制定者反馈执行效果,反馈在政治体系内部封闭运行,这与统合型表达体制的运行逻辑相一致。体制外反馈机制的基本逻辑则是,政策接受者或第三方根据其对政策结果的判断通过体制外表达渠道进行自主反馈。这两种反馈机制既相互冲突,又相互强化,使官方和民间的两套话语体系和意识形态的隔阂不断加深。体制内反馈机制的突出问题是“报喜不报忧”,甚至欺上瞒下。这些问题刺激并强化了体制外反馈机制的对抗性倾向,使其更积极地曝光负面现象,或通过非制度化表达对政府施加压力。

两种反馈机制的关系正处于难解的困局,这一困局正是统合型表达体制在改革开放的时代背景下遭遇的不适。随着分化性社会的到来,抽象的整体的人民概念已经发生变化,“在实际政治生活中,随着人民概念的‘集体性向‘集体性与个体性并存转变,人民概念逐步从群概念向个体概念转变也愈发明显”[36]。这一转变的实质是“人民”概念的人学基础的转变——从需要教育和动员的“群众”转变为更具自主性和权利观念的“公民”。这一变化使得信访、调研等统合型表达制度的效力遭遇适应障碍,但在路径依赖的制度惯性之下,统合型表达仍具有顽强生命力。一方面,民众漠视人大代表这一最重要的制度化表达渠道的存在①;另一方面,统合型表达体制限制了听证会、基层协商民主和政府网络平台等新兴表达渠道的有效运作,使听证会和基层协商民主这些决策制度变异为征求意见的作风民主机制。这样一来,体制内的制度化表达渠道无不出现效力缺失的问题,民众的自主表达只能诉诸于自媒体、违规上访和群体性事件等体制外表达方式。

四、提高意见表达制度效力的路径

意见表达制度效力缺失的实质是制度没有发挥提供确定性的根本功能,这不仅使制度失去其应有权威,更会因销蚀制度认同而影响政权公信力。这反过来又会加剧制度效力缺失的问题,从而陷入恶性循环。政治体系在与其环境的持续互动中运行,倘若因表达制度效力缺失而无法及时有效地感知环境刺激,并将民众诉求转化为政策输出,政治体系就会产生不稳定。因此,预防和化解群体性事件、实现社会政治稳定的关键在于提高意见表达制度的效力,这就要求变革统合型表达体制,实现意见表达逻辑从“统合型”到“分殊型”的转变。

(一)公民的权利获得感与合法组织化

新时代的国家治理要让人民群众有更多“获得感”,但目前各界的探讨主要着眼于物质利益层面,显然不能适应民众权利意识提高的现实。片面的物质获得感会使民众丧失追求幸福的自主性和能动性,甚至使权利意识异化为自私自利和无度索取,形成对政府的过度依赖,从而加重国家治理负荷。政府也会因包办表达和介入社会利益纠纷而“引火烧身”,使社会冲突“主要并不表现为各个利益群体之间的直接冲突,往往表现为利益受损的社会群体与政府之间的矛盾和冲突”[37]。这不但有损获得感,还阻碍政治认同建构,甚至产生要挟地方政府的谋利型上访和群体性事件,造成“维稳悖论”并加重地方治理危机。因此,提升新时代的获得感,要在保护公民权利的基础上让民众自主表达,并使其通过自己的努力追求自己的幸福。

权力是政治的核心内容,但现代政治却是通过约束权力来保障权利的“权利政治”,国家治理现代化的基础即承认并保护权利,表达权正是公民权利的基本内容。保护公民表达权意味着政府要将角色定位为公共服务的提供者和社会矛盾的中立协调者,这不仅有助于缓解公民与政府间的矛盾,更有助于避免因政府不当介入社会利益冲突而导致的矛盾激化和转移,从而避免因社会利益冲突政治化导致的政府信任和政治认同危机。

保护公民的法定表达权利,就要依宪治国,落实宪法规定的公民权利,破除公民行使权利的障碍,让民众敢于表达,便于表达。我国宪法明确规定,公民享有各种表达自由,且规定“国家尊重和保障人权”。宪法是我国的根本法,理应具有最高效力,但我国法治实践中存在“法律的位阶与其实际效力呈反比关系”[38]的问题。政府治理主要依据行政法规、规章和命令等位阶较低的规范性文件。在行政主导型体制中,地方立法和制令并不规范,更加注重执法便利而非公民权利保护,因而低位阶的法律法规和规范性文件在对宪法原则的层层具体化中难免出现偏离。党的十八届四中全会明确了依法治国的核心是依宪治国,坚持依法治国首先要坚持依宪治国。因此,国家治理要在理念上重申宪法对公民表达权利的尊重和保障,在制度上加强合宪性审查工作,“通过对公权力行为的审视与判断,使违宪行为受到宪法层面的否定和纠正,从而为宪法实施筑起一道牢固的制度性堤坝”[39]。

统合型表达的显著特征之一是民众表达被整合进其工作生活的单位和公社等组织中,社会高度政治化。分化性社会却消解了这些机制的整合功能,民众生活迅速去组织化、去政治化,民众意见表达由此面临着公民分散化、原子化的困境。由于个体的表达能力和影响力有限,民众表达往往被压抑隐藏,导致随时可能爆发“沉默的愤怒”[40],临时组织化的群体性事件正是情绪发泄的主要通道。正如因体制内表达制度效力不足而将民众推向了体制外表达,也正是民众的合法组织化程度不足使其不得不通过非法组织化获得行动能力。因此,保护公民表达权利,不仅要疏通表達渠道使民众能表达,还要支持社会组织发展,发挥其社会整合功能,以获得合法性支持的社会组织从而实现公民的再组织化。这既可以在公民个体与国家之间形成中介和缓冲,还可以提高公民合法表达的能力。

(二)表达制度运行程序化

制度提供确定性或可预期性的功能有赖于其规范运行,即以明确的、可操作的、稳定的程序遏制随意的专断权力,其实程序本身就是制度的核心内容。因此,提高意见表达制度效力的关键便是严格遵循程序。我国的治国理政向来具有“重实体、轻程序”的传统,要实现政治现代化和制度化,必须秉持过程导向而非结果导向的治理理念。这就要求构建程序正义,如罗尔斯所言,“不存在对正当结果的独立标准,而是存在一种正确的或公平的程序,这种程序若被人们恰当地遵守,其结果也会是正确的或公平的,无论它们可能会是一些什么样的结果”[41]。

首先,明确意见表达制度的运行程序。在制度规则中减少应然性和笼统性修辞,将制度流程具体化、细致化、可操作化,以减少人为操纵的空间。对于人大代表这一渠道,关键要明确人大代表选举的程序,尤其是确定候选人的协商和酝酿环节要公开透明,同时明确代表与选民密切联系的具体方式方法。对于听证会,除了明确听证的一般流程,更应对听证事务的范围、参会代表的构成和遴选、听证结果及其执行反馈等问题进行系统性规定。信访因其诉诸领导垂青而具有反程序化特征,有学者主张予以废止。但信访是群众路线的重要载体,并有助于实现访民与高层政府的互动,从而使其掌握地方信息并监控地方政府。因而信访不可能彻底废除,只能完善其运行程序,并通过加强人大和司法机关的表达和救济功能减轻信访压力。

其次,整体性构建表达制度,有效衔接表达程序。我国的意见表达制度和渠道多种多样,并且信访、听证、网络平台等渠道普遍存在机构庞杂、规制不一、隶属不清等问题。制度设计与运行的碎片化必然导致推诿扯皮、效率低下和资源浪费等现象。近年来,基于整体性治理的行政管理体制改革取得显著成效,基本经验即从治理的结构视角转变为功能视角,从经验导向转变为问题导向,更关键的是从着眼于政府便捷性转变为“以公众需求为核心”[42]。实现表达制度运行程序化有必要引入整体性治理,以公民需求为导向打破部门壁垒和多头管理体制,依靠大数据和网络技术构建统一的表达平台,协调、整合各种表达渠道,并理清公民意见受理、转办、处理、反馈和监督等环节的衔接程序。

最后,增强程序的效力。制度提供确定性的根本在于程序得到严格遵守,且程序能对结果产生实质性影响。一方面,程序对所有政治行为主体均具有完全平等的约束力。制度程序在传统社会中实为“治民不治官”的御民工具,而在逆转了权力与权利关系的现代权利政治中,制度的首要约束对象是公权力,因而意见表达制度的程序设定要着眼于保障权利。另一方面,程序正义的实质是过程赋予结果以正当性,程序产生正义,“程序价值是通过程序的最终拘束力来体现的”[43]。因而政府和公民要尊重和接受遵循既定程序得到的结果,不能因结果未实现预期目标而将其否定甚至推翻。为保障程序效力,需要建立健全并严格执行程序合法性审查和责任追究制度,提高违背和破坏程序的机会成本。

(三)从总体性回应到分层级回应

在多重统合型表达体制中,意见表达被层层向上统合,上级政府根据统合意见制定的政策层层向下输出,这一表达结构直接决定了政府回应性的运行逻辑。毕竟基层政府的政策议题来自上级的输出,那么各级地方政府执行政策并非直接回应公民表达,而是首选回应上级政府。即便回应公民表达,也主要是因为上级政府的要求和考核压力而形成的间接回应,由此不难解释地方政府回应民众表达时的消极、低效和淡漠。

地方政府层层向上回应的最终结果是中央政府对民众进行“总体性回应”,而经历多重统合的总体性回应必然存在时间迟滞、信息失真等问题。并且,与社会治理压力逐级下移至低层政府的路径相反,总体性回应必然将民众的表达压力逐级汇聚至高层政府,从而在固化差序信任格局的基础上,强化着将事情闹大以获取关注和解决的非制度化表达逻辑(见图3)。有研究试图通过“一票否决”压力下的地方政府维稳来论证政府回应性,认为从地方官员因维稳成败而受到奖惩的既有案例中,“可以预见到地方官员对社会民众的回应意愿”[44]。这种“回应”的悖谬在于其方向实为对上而非对下,并且,群体性事件之所以发生正是因为地方政府没有及时有效地回应民意。因此,增强政府对民众表达的回应性,就要实现从总体性回应到分层级回应的转变,以便地方政府更加积极地、主动地、高效地感知民意。

政治学中有一条公理,“谁产生权力,权力就对谁负责”[45]。构建回应性政府,就要在坚持党管干部的前提下,完善地方政府权力的形成机制,强化地方政府对同级人大负责的逻辑。西方政治试图通过多党轮流执政产生的选票压力实现政府回应性,但旨在塑造大众时代精英统治合法性的选举民主却“将代议制民主的政府回应性置换为精英自主性,反而掏空了合法性的内容”[46]。多党竞争式选举民主有其弊端,且不适合中国坚持党的领导的最大国情。但选举赋权以约束权力并非西方政治的专利,中国的人大制度的运行逻辑也是选举赋权,党的十九大明确提出,“要支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力……支持和保证人大依法行使立法权、监督权、决定权、任免权,更好发挥人大代表作用”[47]。

强化人大权力的关键在于落实其任免权,即要实行竞争性差额选举。有学者建议将差额选举程序前移至“党委对候选人实行差额遴选、差额票决”和“人大常委会对候选人提名的审核”[48]。这固然有助于增强干部选举的竞争性,但并未体现出人大作为国家权力机关选举产生政府的法定地位以及政府对人大负责的权力运行逻辑。结合党管干部与人大选举的更合适的一个思路可能是,党组织对一个干部岗位提名两个或以上德才兼备且实力相当的候选人,然后由人大通过差额选举做出决断。在党组织掌握候选人提名权的根本背景下,地方政府干部的竞争性选举与西方多党竞争式选举本质不同,它既可以避免西式民主的困境,又可以增强人大的权威,最终有助于实现党的领导与人民当家作主的有机统一。

五、结语

我国并不缺乏意见表达制度,但制度效力不足使其吸纳公民表达的能力有限,因此人们诉诸于群体性事件、违法上访和网络泄愤等非制度化表达。本文通过对L市学生分流事件的结构功能主义分析揭示了表达制度效力缺失的形成机制,其根源在于表达制度仍然遵循脱胎于总体性社会的统合型表达逻辑。领导干部对民众整体的一般利益进行替代表达,下级领导的表达又被統合于上级领导的认知,从而形成了多重统合型表达结构。改革开放以来,多重统合型表达结构与压力型体制相结合,使社会治理压力层层向下叠加,基于社会分化的民众自主表达却要层层向上跃进。这样一来,表达与治理的反向运行就割裂了政治体系的输入、转换、输出和反馈,且扩大了各环节的间隔,从而无法实现政治体系与环境的及时有效互动。

亨廷顿指出,“没有强有力的政治制度,社会就会无力界定和实现其共同利益”“制度化水平很低的政府,不仅是个软弱的政府,也是不道德的政府”[49]。制度化的根本是将制度文本转化为制度实践,提高制度效力。在多元的分化性社会中,提高意见表达制度的效力,要实现从统合型表达到分殊型表达的逻辑转变。这一转变并不需要增量制度创新,只需激活既有制度中被长期抑制的因素,充分发挥其功效和优势,正如党的十九大报告所说,“坚决破除一切不合时宜的思想观念和体制机制弊端,突破利益固化的藩篱,吸收人类文明有益成果,构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系,充分发挥我国社会主义制度优越性”[50]。如今改革进入深水区和攻坚期,这一提法本身即表明,改革开放以来的增量改革效用已经发挥到极致,如果不对存量进行激活和改革,增量改革也难以继续推进并发挥效用。在意见表达领域,有待激活的最大存量当属人大制度,落实宪法法律赋予人大的权力和职责。

参考文献:

[1]孙立平,等.改革以来中国社会结构的变迁[J].中国社会科学,1994,(2).

[2]张明军,刘晓亮.2016年中国社会群体性事件分析报告[J].中国社会公共安全研究报告,2017,(1).

[3]肖唐镖.抗争政治的到来及其治理转型[A].龚维斌.中国社会治理研究[C].北京:社会科学文献出版社,2014:159.

[4]刘瑾,刘伟.近十年来国内学界的群体性事件研究:回顾与反思[J].甘肃行政学院学报,2017,(5).

[5]梁德友.“非制度化利益表达”何以可能?[J].东岳论丛,2017,(10).

[6][49][美]塞缪尔·亨廷顿.变革社会中的政治秩序[M].李盛平,杨玉生,等译.北京:华夏出版社,1988:12,24-28.

[7][美]道格拉斯·诺思.制度、制度变迁与經济绩效[M].杭行,译.上海:格致出版社、上海人民出版社,2016:4.

[8][美]埃莉诺·奥斯特罗姆.公共事物的治理之道——集体行动制度的演进[M].余逊达,陈旭东,译.上海:上海译文出版社,2012.

[9]李林.科学定义“党内法规”概念的几个问题[J].东方法学,2017,(4).

[10]中共中央组织部研究室.中国共产党干部制度建设的回顾与思考[J].求是,2001,(15).

[11]翟学伟.人情与制度:平衡还是制衡?——兼论个案研究的代表性问题[J].开放时代,2014,(4).

[12]李步云.依法治国基本理念论纲——关于依法治国的若干理论问题[J].广州大学学报(社会科学版),2013,(7).

[13]俞可平.中国的治理改革(1978—2018)[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2018,(3).

[14]龙大轩.新时代“德法合治”方略的哲理思考[J].中国法学,2019,(1).

[15]周雪光.权威体制与有效治理:当代中国国家治理的制度逻辑[J].开放时代,2011,(10).

[16]杨雪冬.新世纪以来中国共产党的干部制度改革:基于制度文本的研究[J].北京行政学院学报,2011,(3).

[17]周建伟,陈金龙.党员干部四重属性与理想信念建设[J].理论学刊,2015,(6).

[18]谢晖.论法律效力[J].江苏社会科学,2003,(5).

[19][21][28][美]阿尔蒙德,鲍威尔.比较政治学——体系、过程和政策[M].曹沛霖,等译.北京:东方出版社,2007:10,12,179.

[20]韩志明.“大事化小”与“小事闹大”:大国治理的问题解决逻辑[J].南京社会科学,2017,(7).

[22]邹谠.中国廿世纪政治与西方政治学[J].经济社会体制比较,1986,(4).

[23]马胜强,吴群芳.当代中国利益表达机制的结构转型——基于国家与社会关系的理论视域[J].学术月刊,2016,(8).

[24]王绍光.代表型民主与代议型民主[J].开放时代,2014,(2).

[25]王永钦,等.中国的大国发展道路——论分权式改革的得失[J].经济研究,2007,(1).

[26]曹正汉.中国上下分治的治理体制及其稳定机制[J].社会学研究,2011,(1).

[27]周黎安.行政发包制[J].社会,2014,(6).

[29]朱光磊,张志红.“职责同构”批判[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2005,(1).

[30]何增科.论中国社会主义初级阶段民主政治的制度化、规范化、程序化[J].政治学研究,2015,(2).

[31]周雪光.国家治理逻辑与中国官僚体制:一个韦伯理论视角[J].开放时代,2013,(3).

[32]荣敬本,等.县乡两级的政治体制改革,如何建立民主的合作体制——新密市县乡两级人民代表大会制度运作机制的调查研究报告[J].经济社会体制比较,1997,(4).

[33][47][50]习近平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2017-10-28,(1).

[34]李连江.差序政府信任[J].二十一世纪,2012,(3).

[35][美]鲁恂·派伊.政治发展面面观[M].任晓,王元,译.天津:天津人民出版社,2009:82.

[36]巩建青,乔耀章.历史时空视域下的“人民”概念理论探微[J].理论与改革,2017,(6).

[37]李景鹏.政府职能与人民利益表达[J].中共中央党校学报,2006,(3).

[38]张国军.国家治理中的法治困境及其出路[J].西南政法大学学报,2015,(5).

[39]苗连营,陈建.依宪治国的时代意蕴与实施方略[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2018,(6).

[40]桂林,尹振东,聂辉华.利益表达、社会稳定与公共治理[J].经济研究,2016,(11).

[41][美]罗尔斯.正义论[M].何怀宏,等译.北京:中国社会科学出版社,1988:82.

[42]谢微,张锐昕.整体性治理的理论基础及其实现策略[J].上海行政学院学报,2017,(6).

[43]关保英.论公众听证制度的程序构建[J].学习与探索,2013,(9).

[44]王军洋,胡洁人.当代中国政府回应性的逻辑——基于历史与现实的分析[J].社会科学,2017,(12).

[45]俞可平.党内法规那么严,为什么还有贪官?[J].党政视野,2015,(12).

[46]张国军.西方选举民主的合法化功能及其限度[J].当代世界与社会主义,2019,(1).

[48]李景治.坚持党管干部原则与人大制度的改革创新[J].学习论坛,2016,(3).

基金项目:国家社科基金青年项目“党群关系视域下人民民主话语体系建构研究”(17CZZ003);国家社科基金青年项目“政府推进社会诚信体系建设的法治模式研究”(15CZZ018)。

作者单位:张国军,西南政法大学政治与公共管理学院;重庆401120;Email:guojunzhang414@163.com。杨明,西南政法大学政治与公共管理学院;重庆401120;Email:1171092921@qq.com。

①大班额是指中小学教学班的实际学生人数超过额定人数的现象。根据教育部规定,大班额又分为两类,一类是66人以上的“超大班额”,另一类是56人以上的“大班额”。

①《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》(中共中央办公厅国务院办公厅2009年7月12日印发)第五条规定了对党政领导干部实行问责的7种情形,其中涉及群体性事件的有2种:“(四)在行政活动中滥用职权,强令、授意实施违法行政行为,或者不作为,引发群体性事件或者其他重大事件的”;“(五)对群体性、突发性事件处置失当,导致事态恶化,造成恶劣影响的”。

①这一问题在L市“消超”过程中表现非常突出。人大代表从未作为意见表达渠道单独出现并发挥作用,只是出席了市政府召开的“消超”实施方案听证会。并且,由可查阅的公开信息来看,从公开征求意见开始直至群体性事件爆发及其后续处理,学生家长也从未联系人大代表表达诉求。