河长制政策跟踪审计模式研究

2019-11-19谷云祝晨刘璐易孙一希

谷云 祝晨 刘璐易 孙一希

[提要] 河长制是国家治理水生态环境的重大创新举措之一,具有现实价值的政策跟踪审计,在发挥河长制的优势及弥补河长制的缺陷上具有十分重要的作用。本文基于受托责任理论和“免疫系统”理论,从审计目标、审计主体、审计内容、审计方法出发,构建一个针对河长制的政策跟踪审计模式,从而为监督和评价河长制政策落实和发展提供帮助。

关键词:河长制;政策跟踪审计;模式

基金项目:南京审计大学大学生创新创业训练计划项目:“河长制政策跟踪审计的模式研究”(项目编号:2018AX01015C)

中图分类号:F239 文献标识码:A

收录日期:2019年8月22日

一、引言

水资源一直是我国最重要且最匮乏的自然资源之一。在改革开放后,众多地方政府过分追求经济绩效,对自然资源环境严重忽视。太湖水质长期为劣Ⅴ类,于2007年爆发的“太湖蓝藻污染”事件,引起全社会对水环境问题的关注,河长制应运而生。

河长制是国家治理水生态环境的重大创新举措之一,由各级党政领导担任“河长”,负责辖区内河湖的管理和保护工作。2016年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推行河长制的意见》。截至2018年6月底,河长制在全国31个省区市已全面建立。

2014年《国务院关于加强审计工作的意见》出台,审计系统全面启动“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”政策措施贯彻落实情况跟踪审计,目前河长制政策跟踪审计还处于萌芽阶段。

二、文献回顾

(一)河长制的制度分析与审计需求。学者们对河长制的优势有一致的看法:把地方权力结构和水环境治理现实相结合,责任明确、落实到人。王书明等(2011)认为河长制把“河流水质达标任务”的责任与实施主体,直接明确到了地方领导身上,将“环境保护目标责任制”发展为了“环境保护目标责任承包制”。任敏(2015)认为“河长制”其实是领导干部“包干制”,其优越性在于将官员个人的政治诉求与水环境治理结合,形成了有效的激励机制。但学者们也提出了河长制有其弊端,核心问题在于监督与考核。王书明等(2011)认为河长制缺乏透明的监督机制,在信息不对称的情况下,作为代理人的政府可能会损害作为委托人的公众利益。任敏(2015)指出领导干部的责任意识主要来自外部,与经济发展相冲突,河长制缺乏持久的动力而无法解决根本问题。

(二)河长制与政策跟踪审计。政策跟踪审计是具有中国特色的审计新方式,其一般是指以国家政策执行情况为内容的大型专题系统过程审计。目前,已有学者将政策跟踪审计应用于环境治理政策领域,对构建河长制政策跟踪审计模式有一定的启发。彭兰香等(2016)基于可持续发展理论构建了评价指标体系,对浙江省“五水共治”进行了政策跟踪审计并提出了优化建议。陈益新(2018)针对“苏州市生态补偿政策”,通过审计方法、主要问题、取得成效、体会启示,介绍政策跟踪审计的经验。综上,我们发现河长制政策的实施,缺乏有效的监督、考核机制,审计作为一种外部监督,在发挥河长制的优势及弥补河长制的缺陷上具有十分重要的作用。因而本文从审计目标、审计主体、审计内容、审计方法出发,构建一个针对河长制的、具体的、科学的、具有实践意义的政策跟踪审计模式。

三、河长制政策跟踪审计模式理论基础

(一)受托责任理论。杨时展(1997)教授提出:“审计因受托責任的发生而发生,又因受托责任的发展而发展。”由于作为受托人的政府和作为委托人的公众的目标部分不一致以及信息不对称,会导致受托人的道德风险和逆向选择。

公众希望政府能够及时采取措施,发现、解决甚至是防范经济发展中所产生的环境问题。河长制政策能够进行全过程的监督,及时发现、解决问题并加以改善,可以更好地履行受托责任。

(二)“免疫系统”理论。刘家义审计长指出,审计发挥的是预防、揭示和抵御经济社会运行中的障碍、矛盾和风险的“免疫系统”功能。

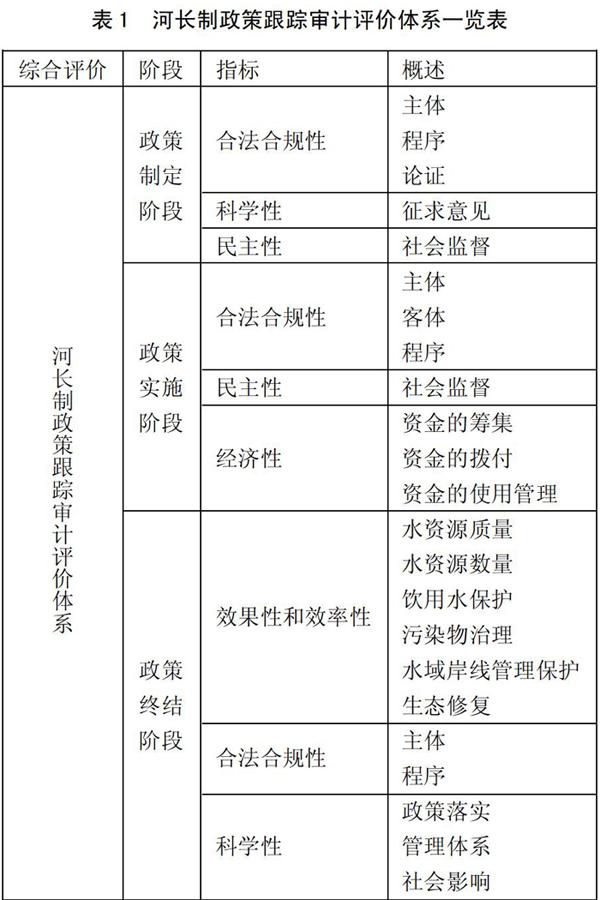

传统审计项目更加关注事中和事后,是一种静态、被动的防范。而政策跟踪审计更注重事前、事中、事后相结合,能够对政策的制定、实施、终结进行全过程的实时监督和及时反馈,突出体现了“免疫系统”理论中的预防功能,是一种动态的、主动的防范。因而我们针对河长制政策的审计内容,从政策制定、实施、终结,完整而又系统地设计了一套指标体系。

四、河长制政策跟踪审计模式

(一)审计目标。通过审计,围绕河长制六大主要任务:加强水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管,监督和评价河长制政策制定、实施、终结的情况,及时发现、解决问题并加以改善,从而推动河长制政策落实,加强生态文明建设。

(二)审计主体

1、多部门联动。我国水环境主要由以环境保护和水污染治理为主的环保部门和以水资源管理和保护为主的水利部门管理,还涉及农林渔业等多个部门。所以河长制政策的制定、实施、评价需要多部门相互配合,明确责任落实的主体,防止推诿和逃避责任的发生。

2、提高审计人员综合素质。由于河长制审计的内容涉及水质、水量等大量的专业知识,对其评价需要专业的技术方法和评价标准,所以应当提升审计人员的知识储备。同时政策跟踪审计着眼于整个政策,审计人员应通过各级文件深入了解河长制政策的背景、目的、内容等,有利于宏观把握和快速熟悉政策。

3、引入社会力量。整合内部资源,加大对审计人员的激励作用,调动其积极性。引进开展过河湖治理研究的专家、学者,让他们在河长制政策跟踪审计的过程中,利用专业知识,提出审计人员未能想到的方法和内容。

(三)审计内容

1、政策制定阶段

(1)合法合规性:①主体,是否存在越权或缺乏授权程序;②程序,是否经集体决策,是否按照规定履行审批手续;③论证,可行性报告的内容是否符合标准,论证是否真实和充分。

(2)科学性:是否征求了人大代表、专家学者、社会公众等的意见,是否体现了广泛性与专业性。

(3)民主性:是否接受社会公众和新闻媒体的监督,是否发挥公众的知情权和参与权。

2、政策实施阶段

(1)合法合规性:①主体是否存在越权或缺乏授权行为;②客体是否提供真实的证据;③程序是否依照相关法律、政策的规定。

(2)民主性:是否依靠公众、媒体、社会团体的力量,接受监督。

(3)经济性:①资金筹集是否合规、及时;②资金拨付是否合规、及时;③资金使用是否真实、及时、合理、专款专用,资金管理是否有挪用转移等。

(4)效果性和效率性:①水资源质量,看水体感官、水质成分检测;②水资源数量,看水量和水资源使用情况;③饮用水保护,看微生物、毒理指标、化学指标;④污染物治理,看水上、岸上污染源的管控和排污口的设置;⑤水域岸线管理保护,看是否有侵占河道、围垦湖泊等行为;⑥生态修复,看是否划定河湖管理范围,生物多样性的情况。

3、政策终结阶段

(1)合法合规性:①主体,是否存在越权或缺乏授权行为;②程序,是否经集体决策,是否按照相应的法律法规终结。

(2)科学性:①政策是否落实,看制度、机构、场所、人员是否落实到位;②管理体系,评价政策如何落实,看信息公开、定期上报成果、监督机制、环保教育;③社会影响,评价政策落实得好不好,看群众满意度,监督、反馈的途径与效果。(表1)

(四)审计方法

1、走访座谈法。组织相关部门人员进行座谈会,深入学习国家全面推进河长制的相关文件,制定有针对性的审计计划。走访基层干部和群众,运用访谈法,了解河长制政策的落实情况,针对是否实施到位,广泛听取群众的意见和建议。

2、调查问卷法。了解沿河沿湖的居民们对河长制政策的了解情况、支持程度、产生的问题、建议和意见,同时给相关企业、农林渔业等发放问卷,了解他们对河长制政策的了解和落实情况,可能产生的冲突和解决办法。

3、实地考察法。抽查几个重点河湖区域,到现场查看河长制落实的情况,是否有非法侵占河道、围垦湖泊的行为,是否有非法排污、捕捞、养殖等行为,是否设立河长制公告牌,用照片、录像等形式来取证政策实施的效果和问题。

4、计算机审计。充分利用现有的环保、水利、农业、林业、渔业等部门信息系统,整合多部门、跨专业的信息和数据,搭建审计数据分析平台,运用专业的分析软件,通过分析对比数据,来评价河长制审计的实施进展和效果。

五、河长制政策跟踪审计模式价值分析

审计署开展了大量与水污染防治相关的专题审计,如2009年“三河三湖”水污染防治绩效审计,2011年黄河流域水污染防治与水资源保护专项资金审计,2016年关于883个水污染防治项目审计等,可以看出国家和审计机关对水环境的愈发重视。

2018年审计署对长江经济带11省的生态环境保护情况进行了审计。从审计署公告的内容,我们发现目前关于水污染的政策跟踪审计,主要针对政策实施过程中的经济性、效果性和效率性,比如關注长江经济带生态环境保护相关资金的使用,关注国家重要湖泊污染治理情况等。而本文所建立的评价体系,完整地覆盖了审计署的审计内容。将审计内容向前延伸到政策制定阶段,发挥审计的“免疫”功能,及时发现、解决乃至预防问题的发生。向后扩展到政策终结阶段,评价政策是否落实、如何落实、落实得好不好。在整个政策过程中,都要重视合法合规性,使河长制政策跟踪审计不仅在实质上获取效果,而且在形式上正确地实施。因而,本文所建立的河长制跟踪审计模式,是一套动态的、全面的审计模式,可以更好地推动政策的实施和发展。

六、结论

本文基于受托责任理论、“免疫系统”理论,从审计目标、审计主体、审计内容、审计方法出发,构建河长制政策跟踪审计模式,对评价、监督河长制政策的落实和发展有一定的作用,也可以为审计署开展相关审计工作提供思路,但河长制政策本身应当在发展中不断完善。

河长制提升了水环境治理的行政级别,使地方领导重视生态环境的状况,实践中也取得了良好的效果。但是它本质上仍属于人治,而不是法治。因而,应当重视河长制的立法工作,将河湖治理纳入法制轨道,切实加大相关法律的执行力度。

政府领导干部应当重视河长制工作的发展和创新,为河长制审计相关工作提供帮助,重视河长制审计结果的应用,从外部激励到真正自觉地承担起环保的责任,从管理型政府转化为服务型政府。同时要依靠公众、媒体、社会团体的力量,扩大群众对环境的知情权、监督权,化解环境矛盾。全社会共同参与,才是生态保护长效化的根本途径。

主要参考文献:

[1]王书明,蔡萌萌.基于新制度经济学视角的“河长制”评析[J].中国人口·资源与环境,2011.21(9).

[2]任敏.“河长制”:一个中国政府流域治理跨部门协同的样本研究[J].北京行政学院学报,2015(3).

[3]王平波.我国政策执行跟踪审计基本问题研究[J].财政研究,2013(2).

[4]彭兰香,戴亮梁.基于可持续发展的环保项目政策落实跟踪审计研究——以浙江省“五水共治”为例[J].财会研究,2016(8).

[5]陈益新.苏州市生态补偿政策执行跟踪审计的实践与启示[J].中国江苏盐城,2012.7.